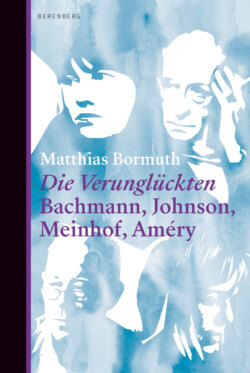

Читать книгу Die Verunglückten - Matthias Bormuth - Страница 8

II.

ОглавлениеAls Arendt mit der amerikanischen Ausgabe Men in Dark Times 1968 ihre Nähe zu individuellen Geschichten und ihre Distanz zu weltanschaulichen Konstruktionen bekannte, stand ihr der Anspruch auf kollektive Beglückung im Namen von Karl Marx vor Augen. Dieser wurde in Deutschland in der 68er-Bewegung mit besonders kämpferischer und später gewaltsamer Inbrunst vertreten. Ulrike Meinhof, der als Journalistin und Terroristin das vierte Porträt dieser kleinen Sammlung gewidmet ist, gehörte an führender Stelle in diesen Kreis von Intellektuellen, in dem Arendts Denken hoch umstritten war, trotz ihrer einfühlsamen Essays über Walter Benjamin, Bertolt Brecht und Rosa Luxemburg. Es spricht für sich, dass die deutsche Fassung Menschen in finsteren Zeiten erst im Jahr 1989 erschien.

Ulrike Meinhof hatte seit 1966 nicht mehr viel übrig für den im Studium entwickelten Blick auf den Einzelnen. Obwohl sie sich vom existenzphilosophischen Bildungserlebnis lossagte, blieb das dialogische Denken in kleinen Kreisen eine Struktur, ohne die ihre Radikalisierung und die Gewalt nicht zu verstehen wäre, die sie sich und anderen im Glauben an die überindividuelle Wahrheit der Revolution zufügen sollte.

Die drei anderen »Verunglückten« schrieben als liberale Individualisten im Sinne Arendts. So blieb Jean Améry, der sich intellektuell Jean-Paul Sartres Existentialismus verdankte und Martin Heidegger schätzte, immer ein Stachel im Fleisch der deutschen Linken. Aber ebenso ging er auf Abstand zu Hannah Arendt, deren provokativen Aussagen über die jüdische Kollaboration vor und während der Vernichtung ihn provozierten. Dagegen hatte Ingeborg Bachmann, die über Martin Heidegger promoviert hatte und gegen den Kollektivismus der 68er-Bewegung immun war, gerade über Eichmann in Jerusalem einen persönlichen Bezug zu Arendt gewonnen. Emphatisch schrieb die junge Dichterin 1962 nach ihrer Begegnung im New Yorker Goethe-Institut: »Ich habe nie gezweifelt, daß es so jemanden geben müsse, der ist wie Sie, aber nun gibt es Sie wirklich, und meine außerordentliche Freude darüber wird immer anhalten.« Drei Jahre später war es Uwe Johnson, der – ebenfalls zu Gast in New York – nicht nur die Bekanntschaft von Hannah Arendt machte, sondern diese später bis zu ihrem Tod 1975 zur Freundin und Mentorin gewann. »Ich bekam Seminare in Philosophiegeschichte, zeitgenössischer Politik, Zeitgeschichte, je nach Wunsch.«

Der entscheidende Grund für das massenhafte Aufbegehren gegen die Elterngeneration lag 1968 in deren sturem und langem Schweigen über die Zeit des Nationalsozialismus. Es wurde in Deutschland erst gebrochen, als der Eichmann-Prozess in Jerusalem international Aufsehen erregt hatte und der couragierte Staatsanwalt Fritz Bauer – der den Israelis entscheidende Informationen zum Aufenthaltsort Eichmanns geliefert hatte – bald darauf den Frankfurter Auschwitz-Prozess folgen ließ. Schon am Ende der restaurativen Jahre des Wirtschaftswunders hatte Arendt 1959, als man ihr den Lessing-Preis der Hansestadt Hamburg verlieh, in ihrer Rede »Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten« – ausdrücklich als deutsche Jüdin – höflich auf das öffentliche Schweigen hingewiesen: »Hinter der neuerlich in Deutschland vielfach diskutierten und leider nur zu verbreiteten Neigung, so zu tun, als habe es die Jahre von 1933 bis 1945 gar nicht gegeben, als könne man getrost dieses Stück der deutschen und der europäischen und damit der Weltgeschichte aus den Lehrbüchern streichen, als käme alles darauf an, das ›Negative‹ zu vergessen […]; hinter den grotesken Zuständen, daß man deutschen Jugendlichen verheimlicht, was in einer Entfernung von wenigen Kilometern jedes Schulkind weiß – hinter all dem steckt natürlich eine echte Ratlosigkeit.«

Hannah Arendt empfahl ihren Hamburger Hörern mit dem Dramatiker Lessing eine Form des kathartischen Erzählens, das Autoren und Historiker erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand leisten könnten. Jean Améry gehörte mit dem Essayband Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten zu den Ersten, die nach den spektakulären Prozessen im kritischen Publikum ihre Lagererfahrungen bekannt gemacht hatten. Während die Auschwitz-Nummer auf seinem Unterarm später bei öffentlichen Auftritten seine Erfahrung als »Opfer« bezeugte, nahmen Bachmann und Johnson das Thema als Nachgeborene auf. Ingeborg Bachmann lag 1964 in ihrer Büchner-Preis-Rede Ein Ort für Zufälle aus familiären Gründen sehr daran, die ehemalige Hauptstadt als topographische Signatur im Land der »Täter« kenntlich zu machen. Während ihr Vater schon vor 1933 in Klagenfurt Mitglied der NSDAP gewesen war, hatten Johnsons Eltern aus Angst vor sozialen Folgen zugestimmt, den zehnjährigen Sohn 1944 in Mecklenburg auf eine NAPOLA, eine politische Kaderschule, zu geben; eine Erfahrung, die den Autor der Jahrestage auch vor jeder Form der kollektiven »Erkenntnistherapie« zurückschrecken ließ. Ulrike Meinhof war in einer Familie aufgewachsen, in der mit dem unpolitischen Protestantismus des Vaters eine opportunistische Parteizugehörigkeit verbunden war. Schon als Studentin zeigte sie ein ausgeprägtes Misstrauen gegen nationalsozialistische Residuen in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Als Einzige der vier Porträtierten zog Ulrike Meinhof auch äußerlich radikale Konsequenzen.