Читать книгу Die Verunglückten - Matthias Bormuth - Страница 7

Einleitung I.

ОглавлениеIm Januar 1904 las Franz Kafka an einem Stück die Tagebücher Friedrich Hebbels. Sichtlich bewegt schrieb er an den Freund Oskar Pollak: »Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie Du schreibst? […] Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder verstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das glaube ich.«

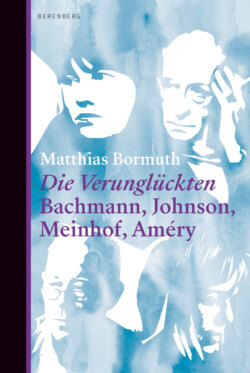

Zu Schriftstellern, die mit ihren Büchern die Leserschaft in solches Unglück zu stürzen vermögen, gehören auch Jean Améry, Ingeborg Bachmann und Uwe Johnson. Bedenkt man den Essay Hand an sich legen, liest man Malina aus dem Projekt der Todesarten oder betrachtet man die Skizze eines Verunglückten, ist man jeweils mit dem Elend eines Lebens konfrontiert, in dem der Tod zu einem Versprechen werden kann. Man fühlt sich geschlagen und spürt zugleich den Gewinn, der in der existentiellen Zumutung des Gelesenen liegt.

Was diese Autoren und uns von der historischen Situation Kafkas unterscheidet, ist, um mit Hannah Arendt zu sprechen, der »Zivilisationsbruch«, der mit dem Namen »Auschwitz« verknüpft ist. Und doch enthält sein Schreiben schon Strukturen des Schrecklichen, das erst noch kommen sollte. 1944 schreibt Arendt in ihrem Porträt: »Kafkas Welt ist zweifellos eine furchtbare Welt. Daß sie mehr als ein Alptraum ist, daß sie vielmehr strukturell der Wirklichkeit, die wir zu erleben gezwungen wurden, unheimlich adäquat ist, wissen wir heute vermutlich besser als vor zwanzig Jahren. Das Großartige dieser Kunst liegt darin beschlossen, daß sie heute noch so erschütternd wirken kann wie damals, daß der Schrecken der Strafkolonie durch die Realität der Gaskammern nichts an Unmittelbarkeit eingebüßt hat.«

Das Werk der Philosophin stellt seit Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft den Versuch dar, deren Strukturen über politische Systemgrenzen hinaus zu verstehen. Mit Eichmann in Jerusalem folgte eine bis heute umstrittene Deutung der »Banalität des Bösen«, die Arendt in dem Verwaltungsbeamten sah, dessen Beflissenheit für die Vernichtung von Millionen europäischer Juden entscheidend war. Jean Améry, Ingeborg Bachmann und Uwe Johnson gehörten zu jenen, die von Arendts Untersuchungen bewegt waren und eigene Ansichten der deutschen Katastrophe entwickelten, die in unterschiedlicher Weise auch biographische Spiegelungen forderte und erlaubte.

Der folgende Versuch, ihre intellektuellen Lebensläufe zu skizzieren, orientiert sich auch an Arendt. Ihre Essay-Sammlung Menschen in finsteren Zeiten betrachtet biographische Studien als Schlüssel zum Verständnis der Zeit. So bekundet das Vorwort: »Die Überzeugung, daß wir selbst dann, wenn die Zeiten am dunkelsten sind, das Recht haben, auf etwas Erhellung zu hoffen, und daß solche Erhellung weniger von Theorien und Begriffen als von jenem unsicheren, flackernden und oft schwachen Licht ausgehen könnte, welches einige Männer und Frauen unter beinahe allen Umständen in ihrem Leben und ihren Werken anzünden und über der ihnen auf der Erde gegebenen Lebenszeit leuchten lassen – diese Überzeugung bildet den unausgesprochenen Hintergrund für die hier vorgelegten Persönlichkeitsprofile.«