Читать книгу Amarillo - Melina Anahí Salerno - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

VI

ОглавлениеLlegó abril, el mes azul. Me armé de coraje como si me calzara la armadura de cobre1 y por fin salí de la Santa Agnesa. Lloviznaba en Buenos Aires. Un vértigo extraño se apoderó de mí durante el primer trayecto. Luego se convirtió en sensación de persecución, pero al comprobar que nadie me veía me fui serenando. Me sentía Harry Potter usando el regalo de su papá: la capa que lo volvía invisible, solo que en mi caso la llevaba cosida y más que capa era una bolsa de dormir. Solo Dios sabía cuándo iba a poder sacármela. Tenía ganas de ir al teatro. Me intrigaba saber cómo seguía todo sin mí por el Odín. ¿Quién se estaría haciendo cargo? Seguro que el viejo, aunque no sé si podría. Ya estaba grande y golpeado por demás. Como estaba más cerca de Palermo que de San Nicolás, opté por ir para mi casa y curiosear en qué andaría Pilar. Empecé entonces por las calles de Jorge Luis, y envuelto en su atmósfera «emergí invariablemente de un sueño que ocurría en Buenos Aires».

Llegué a nuestra casa: un semipiso moderno y confortable, no muy cálido pero luminoso por demás. Minimalista, dato no menor para que sea mi casa, ya que detesto la acumulación de objetos innecesarios. Así como hay espigadores de volquetes y basurales, fanáticos del reciclado & acumulado, en el otro extremo se encuentra la gente como uno, los desechadores compulsivos, que queremos orden, espacio y visión despejada. Antes de la caída me dirigía empecinado a vaciar la cámara oscura de una docena de bobinas de cables que me perturbaban cada vez que las veía y que otros podrían haber convertido en asientos o mesitas. En cuanto entré al departamento encontré a Melba sentada cerca de la puerta en su pose de pantera egipcia, mirando fijamente hacia el lugar por donde yo ingresaba. Maulló suave pero firmemente con su tono grave y nasal, mimetismo que le atribuyo a tener a Pilar por dueña. Melba me percibía, pero a juzgar por sus ojos verdes clavados en el mismo espacio desde donde yo la miraba, era seguro que también me estaba viendo. Recorrí la cocina, intacta y reluciente como siempre, ya que en esta casa, si había un espacio de más, sin duda era ese.

Encontré un par de impermeables húmedos colgados en el perchero del living. Ya era de noche y llovía. Se venía la tormenta nebula, el otoño se hacía sentir soplando entre las hendijas. Vi una velita encendida en el baño, justo un instante antes que el viento se colase por el ventiluz y la apagara.

Llegué a nuestra habitación con su alfombra de piel nórdica, entre otras banalidades. Ahí estaban Pilar y mi hermana Vanina. No pude creer lo que estaba presenciando. No, no estaban tomando té en hebras ni desembolsando la ropa que habían comprado en el shopping ni produciendo ningún portfolio de fotos, aunque podría haber sido, teniendo en cuenta que mi hermana era fotógrafa y mi mujer actriz, modelo publicitaria y exhibicionista de pura cepa.

Dejé a las chicas en lo suyo. Ni siquiera pude ser voyeur porque la tercera en discordia era la misma persona que treinta años atrás me hacía dibujos de Mickey dedicados o collares de fideos pintados con témpera, por ser su hermano favorito.

Me fui a sentirme un pelotudo a mi escritorio, como por acto reflejo. Mi estudio era el lugar en donde me gustaba estar sin que nadie me viese. Aunque esta vez estaba siendo avistado nuevamente por Melba. Podía observarla sentada en el estante de los libros, reflejada en el vidrio de mi camiseta de Boca enmarcada. Me perdí en el amarillo de la tela, entre las firmas de Riquelme y Palermo. Volteé y la gata hizo un gesto como de «¿Viste vos?» perdiendo su apariencia de estatuilla. Reparé en cada uno de mis premios y placas. Me volví uno con los libros de los estantes junto a mi colección completa en VHS de Star Wars y mis compacts de Charly, Spinetta, Soda, Virus, Aerosmith y U2.

De repente sentí que me encogía. La habitación del estudio había cobrado dimensiones inmensas o yo me había reducido al tamaño del cencerro de la gata. Era la segunda opción. Me sentía enrollado por una ola de pensamientos que, en vez de dejarme tirado en alguna orilla, me adentraban en el centro de mis memorias más sentidas. Porque el hecho de que mi hermana me soplara a mi mujer podía entenderlo, pero que lo hiciera cuando yo estaba contra las cuerdas, golpeando las puertas del infierno, era no tener un solo código.

Quizás ya lo hacían desde antes, solo que no se me hubiera pasado por la cabeza ni siquiera sospecharlo. No hay peor ciego que el miope emocional, y en eso yo era ganador del premio «Monóculo de platino». Nunca me había metido en la vida privada de Vanina. Que en treinta años nunca hubiera presentado a la familia ningún novio o filito era una clara señal de que era lesbiana, pero como soy un pelotudo lo asociaba a su personalidad reservada, a ciertos pudores o a que era una mujer moderna que no tenía por qué presentar a nadie en casa.

Por otro lado, pensaba en Pilar. ¿Cómo podía acostarse conmigo? Está bien, es actriz profesional y de las buenas. ¿Pero también era sado? Me imagino a mí teniendo que acostarme con un tipo, y agradezco estar desconectado de mis sentidos porque estaría teniendo arcadas y no de estrella porno sino de embarazada en su avant première. Conmigo parecía pasarla genial y hay cosas que no pueden fingirse. O evidentemente sí. No, no es que me la creyera, pero llevábamos cinco años juntos y si algo funcionaba bien entre ambos eran los episodios triple X. No entendía nada. Pero que me había pisoteado el ego con zapatos de taco aguja, eso seguro. Y hablando de agujas, empecé a sentir pinchazos y una electricidad recorriéndome a lo largo. ¿Estarían aplicándome antibióticos intravenosos en la clínica? Eran de suma importancia, ya que en estado vegetativo cualquier infección o virus basta para cortar el cordón de plata. Sí, también sentía y oía —con cierta interferencia— lo que pasaba en la clínica. Volví al semipiso. Traté de buscar alguna explicación para asimilar el trago amargo. Pilar era actriz, aunque actores fuéramos todos los seres humanos en general a la hora de sobrevivir o salirnos con la nuestra, y seguro me usaba como catalizador para avanzar en su carrera. Aunque, créanme, si así fuera no lo necesitaba en absoluto. Si algo admiraba en ella eran sus apasionadas interpretaciones, su disciplina y velocidad para aprenderse un texto en tiempo récord y su respeto al escenario.

Salí del departamento y enfilé para el Microcentro porteño. Iba ganando en altura a medida que me alejaba de Gurruchaga y la Indignación. No sabría decir si me molestaba más que Pilar me fuera infiel o la traición de mi propia hermana. Esa nena de flequillo peinada con dos colitas, de pollera escocesa y cachetes tiernos, no tenía nada que ver con esta mina de pómulos marcados, cara angulosa y un muestrario de tatuajes en su espalda y extremidades. La Vanina adulta acababa de morir para mí y, aunque la chiquita no tenía nada que ver y me desgarrara perderla, eran la misma. Algo así debe haber sentido Abel, si es que tuvo tiempo de pensar, antes que lo bajen de un hondazo. Me cago en la ley primera y qué más da que nos devoren los de afuera.

La calle Corrientes me distrajo por un momento. A cada paso que daba me ametrallaban mil pensamientos con sus respectivos manojos de preguntas, hasta que un canillita de más o menos veinte años me interrumpió con sus gritos. En vez de vocear «Diariooo, diariooo» el muchacho alarmaba con tono desesperado:

—¡No coman pan! ¡No coman pan! Está envenenado con soda cáustica —parecía salido de otro tiempo, como los buzones colorados que aún conserva la ciudad. Nadie lo oía excepto yo, que no le di importancia.

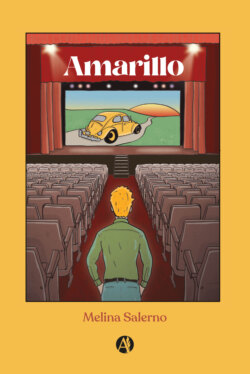

Llegué al teatro y también a la conclusión que Pilar tal vez fuera bisexual y mi hermana una zorra, independientemente de su género o preferencia. Antes de entrar al Odín miré el Obelisco. Recordé que de pendejo fantaseaba con que era el lápiz de Dios y que con él escribía nuestras vidas. Susana le echaba leña al fuego de mis delirios infantiles diciendo que no solo las escribía sino que también las dibujaba.

Al rato aparecía con una caja de lápices de colores Staedtler y un bloc de hojas Canson blancas Nº 5, kit que guardaba en el cajón del tocador de su camarín para que su pequeño Dios creara. Y así, señoras y señores, comenzaba mi carrera como productor y creativo: jugando a ser Dios. Muchas de mis creaciones eran exhibidas en el bisel del espejo de ese mismo tocador, otras iban a parar debajo del vidrio de la mesa de luz del viejo. Ahora compruebo que hay cosas que no están buenas en este oficio de ser Dios, como por ejemplo verlo y saberlo todo. Con lo de decidir ya lidiaba hacía más de una década y podía afirmar que tenía buen olfato para optar con certeza. Ser y no ser, esa era la cuestión.