Читать книгу Amarillo - Melina Anahí Salerno - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

VII

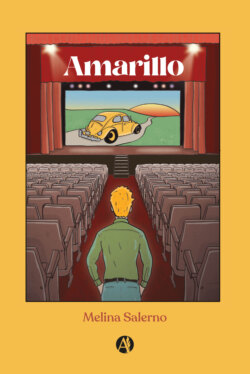

ОглавлениеEl Teatro Odín había sido, era y sería mi lugar en el mundo. Lo había comprado el viejo a principios de los años setenta. Don Pepe Serrano sabía del tema porque estaba en la movida teatral desde que era chico. Empezó vendiendo gaseosas, después fue boletero y acomodador hasta llegar a ser maquinista. El muy astuto se arrimó a los que sabían, que por aquel entonces también enseñaban y hacían lugar. Así fue como el viejo, cuando joven, se convirtió en productor. Al poco tiempo se casó con su novia Mercedes —una amargada profesora de piano— y tiempo después nació Luciano.

La naturaleza positiva de Pepe no se llevaba nada bien con la vida rancia y desafinada que llevaba junto a la pianista, y esto hizo que la dejara. Que la dejara resentida, claro. Ella nunca pudo perdonarlo aunque fuera el mejor padre que Luciano, la traidora y yo pudimos haber tenido. Cuando crecí, en nuestras charlas de hombre a hombre el viejo me contaba que era difícil convivir con una quejica crónica, con alguien que no se quiere ni un poco y que en vez de hacer más linda la vida le acentúa el sinsentido, el absurdo y el dolor que ya trae de por sí. Le di la derecha y anoté mentalmente ese sabio consejo con apariencia de confesión. Pepito se sacudió a Mercedes de sí mismo como quien se saca una tarántula del hombro, como un acto reflejo defensivo.

El viejo siempre había sido muy orgánico, tanto para los negocios como para los afectos, y si algo lo tensaba era indicio de que su estadía en ese proyecto, relación o lugar sería breve, incluso tratándose de un matrimonio con la madre de su hijo. Al poco tiempo, y sin buscarlo, en una obra que fue muy aclamada a fines de los sesenta —más precisamente en febrero del ’68— conoció a Susú, mi mamá. Susana era actriz. Ella fue el motivo y también la ayuda para comprar el Odín. Susú era 18 años menor que él, pero como el mismo Pepe decía: «Era más chica, pero superior». Mis abuelos se opusieron a la relación entre «el viejo y la nena» y esa porfía de llevarles la contra los hizo más unidos y fuertes. El amor entre estos dos, que luego resultó ser más que una pasión pasajera, dio como resultado dos vidas y decenas de espectáculos. Por este templo del arte, que era nuestra segunda casa, pasaron grandes figuras del teatro, la danza y la música. Se llevaron a cabo grandes obras y también pequeñas, pero con un gran corazón, que era la suma de los latidos de los alumnos de Susana.

Si como actriz era buena, como maestra era sublime. Le daba ese toque de mística y profundidad a la disciplina que no todos los intérpretes —enceguecidos por la vanidad— pueden aportarle. Susana siempre decía que el teatro era un fractal de la vida misma, que no era una sola sino muchas en las que íbamos representando diferentes papeles con diversos trajes a lo largo de innumerables encarnaciones. A veces nos tocaba ganar, otras perder. En algunas éramos el héroe, en otras el villano y en otras simplemente nos tocaba ser un extra, es decir ese relleno que hace falta como aplauso o como murmullo de la historia protagónica de un otro. Y yo agregaría que también se puede ser el espectador de la obra, como me estaba sucediendo a mí. El espectador es fundamental, no somos nada sin un par de ojos que nos validen.

Para Susana actuar encerraba la misma magia que para un budista meditar en el Himalaya. Era para ella una llave de acceso al autoconocimiento y a la empatía. Había que sintonizar con cada uno de los personajes: sentir su dolor, gozar su placer o al menos acercarnos lo suficiente a ellos como para representarlos honradamente. Había que ponerse en sus zapatos: si no habíamos perdido a nuestro padre —en el hipotético caso de que le sucediera a nuestro personaje— sería imprescindible conectar con la pérdida del amor de nuestra vida, por ejemplo, excavar en ese dolor y cederlo para que llore a través nuestro en escena. Olvidar la realidad hasta confundirla con ese ritual mientras durase el juego. Nunca olvidaré que mis lágrimas por Carolina, mi primer amor traumático, se sublimaron en la piel de Fray Lorenzo mientras relataba a los Capuleto y Montesco el trágico final de sus hijos. Con esa representación y contra mi voluntad me gradué como actor luego de años de formación, pero el aprendizaje más importante que me llevé fue el de transformar el dolor. Y también perdí la timidez. Ser canales, prestarle al personaje nuestro corazón para que pudiese vivir y manifestarse a través del actor por el tiempo que durara la función.

Para Susú los actores eran médiums, eran nada y lo eran todo. Hoy podían ser abogados, mañana reyes y pasado mañana dementes. Estaba convencida que con el alma humana —la Gran Intérprete— sucedía lo mismo, que era una especie de actriz ecléctica jugando en el escenario de un universo infinito. Susú estaba ebria de lucidez al punto de bordear la locura, pero algo de razón tenía. Como buena discípula de Eugenio Barba, sabía manejar su energía. Sabía entrar y salir de sus personajes como quien se zambulle en el mar y luego se seca al sol, sin quedarse pegada, pero al momento de estar al servicio de ellos les daba todo su ser. Solía expresar que «el teatro sucede en el aquí y ahora, en un presente sagrado, como la vida misma». Y tenía razón, es un plano secuencia sin cortes ni ediciones. Su pasión no le permitía escatimar, como a la hora de cocinar y alimentar a su manada. Era exagerada, sí. Tenía la virtud de ser creíble en las tablas porque en la vida era auténtica. Y única.

Cuando bajó el telón de su vida, parte del viejo se fue con ella y nunca más volvió. El apagón. Ese silencio oscuro es el costo que nos dejan las personas luminosas cuando culminan su última función. Y ahí quedamos conmovidos, aplaudiéndolos aunque nada garantice que se nos escuche detrás de bambalinas.