Читать книгу Provokation! - Michael Behrendt - Страница 10

Underground-Aufkleber auf dem Luxus-Van oder: Die neue Unübersichtlichkeit

ОглавлениеNach Hardrock und Heavy Metal, nach Art Rock, Punk, New Wave, Hardcore und Crossover, nach Funk und R&B, Dance, Techno und Electronica mit all ihren Spielarten, nach dem Siegeszug der Independent-Labels und nicht zuletzt durch das Internet und die sozialen Medien hat sich die populäre Musik in unendlich viele Genres und Subgenres, Szenen und Subszenen aufgespalten. Dazu haben sich Produktionsbedingungen und Vertriebswege, aber auch unsere Hörgewohnheiten verändert. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der Umgang mit Songs ungeheuer vielfältig geworden, ein einheitliches Gesamtbild ist nicht mehr auszumachen. Es gibt: ein Formatradio, das gezielt die unterschiedlichsten Alters- und Zielgruppen mit dem passenden Material versorgt, dabei aber alles ausklammert, was in irgendeiner Weise stören oder gar verstören könnte; hoch spezialisierte In-Groups, die sich äußerst geschmäcklerisch via Internet, in kleinen Clubs und in schummrigen Rundfunknischen über obskure Songperlen, die tollsten Indie-, Schrammel- und Diskurspop-Acts austauschen, beim verschworenen gemeinsamen Schenkelklopfen aber völlig den Kontakt zum Alltag und zum Mainstream verlieren, von kontroversen Acts ganz zu schweigen; Künstlergruppen wie Pussy Riot, die in offenen oder verdeckten Diktaturen mutige Statements gegen den Status quo formulieren, dafür aber hart bestraft werden; und kontroverse Musiker, die hierzulande mit ihren sexistischen, rassistischen oder homophoben Rollenspielen eine glücklicherweise existierende und unbedingt zu schützende Meinungs- und Kunstfreiheit bis zum Äußersten strapazieren.

Hinzu kommt, dass wir in einer riesigen musikalischen Echokammer leben. Im öffentlichen Raum schallen uns Songs aus Autos, in Lokalen, bei Festen, in Clubs entgegen. Im privaten Raum besorgen Radio, Hi-Fi-Anlage, PC oder MP3-Player den Rest. Natürlich gibt es die bewusst gehörten Lieblingsbands und -interpreten; das gezielt aufgelegte Meilensteinalbum; das Zelebrieren von Liedern für bestimmte Momente: ganz bewusstes Zuhören. Aber meistens ist es heute doch so: Songs sind eher Hintergrundrauschen, „Lieblingskünstler“ werden wie Marken hergezeigt, Superstar-Konzerte als „Events“ konsumiert. Da sind bizarre Irritationen, auch Missverständnisse regelrecht vorprogrammiert. Eine davon hat der amerikanische Songwriter Neil Young in seinem Konzertfilm Déjà Vu dokumentiert: Als er, der schon immer demokratisch gesinnte und linkspolitisch engagierte Künstler, in einem Song für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident George W. Bush plädiert, buhen einige „Fans“ und verlassen wutschnaubend den Saal. Was, so fragt man sich entgeistert, hat diese Leute bloß bewogen, Tickets für ein Neil-Young-Konzert zu kaufen? Rock als Produkt, die zunehmende Entfremdung zwischen Publikum und Stars – es ist eine bizarre Entwicklung, die Don Henley schon 1984 in einen bemerkenswerten Songvers seines Welthits The Boys of Summer gekleidet hat: „Out on the road today I saw a deadhead sticker on a Cadillac.“ Er sei, so erzählte Henley dem „New Musical Express“, tatsächlich mal bei San Diego unterwegs gewesen und von einem 21.000 Dollar teuren Cadillac Seville überholt worden, jenem Statussymbol der konservativ bis extrem rechts orientierten oberen Mittelschicht. Und als er den „Deadhead“-Sticker, also einen Aufkleber der Band Grateful Dead, am Auto registriert habe, sei er vom Glauben abgefallen: Schließlich waren Grateful Dead in den 1960er und -70er Jahren mit ihrem drogengeschwängerten psychedelischen Improvisationsrock eins der Aushängeschilder der linken amerikanischen Gegenkultur – gehörten also zu jenen dubiosen langhaarigen Revoluzzern, vor denen die konservativ bis extrem rechts orientierte obere Mittelschicht doch immer gewarnt hatte. Möglicherweise wird auch derbster Battle- und Gangsta-Rap heute vielfach nur als spektakuläre, wuchtige, als „phatte“ Eventmusik gehört …

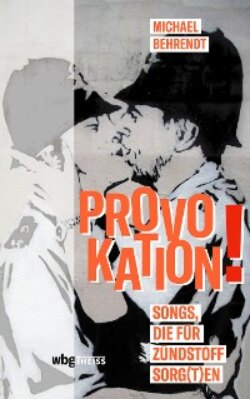

Auf den folgenden Seiten geht es um mehr als siebzig umstrittene Songs des vielbeschworenen „Zeitalters der Massenmedien“: chronologisch präsentiert und im Schnelldurchgang seziert, als bewusst unvollständige und subjektive, aber dennoch aufschlussreiche „Kurze Geschichte des kontroversen Songs“. Mit welchen Themen sind Songkünstler in den letzten hundert Jahren angeeckt, wo lag ihr Provokationspotenzial? Wie haben sich die künstlerischen Ausdrucksmittel und Darstellungsformen im Lauf der Zeit entwickelt, wie haben sie sich verändert? Wer spricht eigentlich in einem Song – erst recht in einem kontroversen Song? Anders gefragt: Wie klingt die Provokation, welche Provokationstypen gibt es? Und: Wo hört künstlerische Freiheit auf, wo fangen „Hate Songs“ an? Das Schlusskapitel zieht im handlichen FAQFormat ein vorläufiges Fazit und wirft einen Blick in die Zukunft: Wie umgehen mit besonders krassen, immer fragwürdiger werdenden provokanten Songs?