Читать книгу Das Buch der Vergeltung - Michael C. Horus - Страница 8

4. Kapitel

ОглавлениеDen ganzen Winter über plagten mich erneut böse Schmerzen in den Gelenken, die sich auch durch Bäder und Wickel nicht recht lindern ließen. Auf vielfaches Anraten von Francos Lehrmeister, den mein braver Schüler regelmäßig ohne mein Wissen in meine körperlichen Beschwerlichkeiten und Nöte einweihte, begaben wir uns daraufhin auf den mühevollen Weg an den Königshof nach Pavia. Dort weilte zu jener Zeit einer der bekanntesten Heiler und Kräuterkundigen, der edle und ehrwürdige Benedictinerpater Matthias von Gernrode. Schon in den ersten Wochen seines Aufenthaltes am Hofe verbreitete sich die Kunde über seine wundersamen Heilkünste bis nach Rom und gar viele Kranke und Schmerzgeplagte strebten zu ihm. So drang sein Ruf auch nach Cremona und eine rege Reisetätigkeit in den Norden setzte ein. Wir selbst kamen im Frühjahr 965 Anno Domini dort an und bezogen Quartier im Hause meines Vaters, welches lange Zeit leer stand und mehr als genug Platz bot für meine Gäste, die Dienerschaft, zwei junge Diakone und einige Gehilfen, die ich für die allfälligen Schreibarbeiten und Beurkundungen mit mir führte.

Schon am zweiten Tage nach unserer Ankunft besuchte mich Bruder Matthias in meinem dortigen Palaste und prüfte, kaum, dass er eingetreten war, den Geruch in allen Räumen. Sofort, noch bevor er mich einer ersten Diagnose unterziehen wollte, gab er meinen Dienern Anweisungen, welche Pflanzen im Hause erlaubt seien und welches Öl sie zum Brennen benutzen sollten. Bruder Matthias war zu meinem größten Erstaunen ein noch junger Mann, er mochte kaum zwei Dutzend Winter erlebt haben. Ich gebe zu, trotz seiner Jugend war ich ungemein angetan von seiner Kenntnis der Dinge und ihren inneren Zusammenhängen. Auch Franco, der ihn unablässig beobachtete und darauf bedacht war, Matthias auf das Beste zufriedenzustellen, erging es so.

Sogleich unterstellte ich mich seiner weithin bekannten und oft gepriesenen Methode der Diätetik und gab meiner Dienerschaft Anweisungen, alles genauestens einzuhalten, was immer der ehrwürdige Bruder Matthias ihnen auftrug. Er lehrte mich und meinen Schüler in den folgenden Tagen und Wochen, während wir im Garten oft und gar trefflich disputierten, den richtigen Umgang mit der Luft, dem Wasser, der Wärme und dem Licht, er hieß mich, lange Spaziergänge an der frischen Luft zu unternehmen, er unterwies mich, auf die gute Ernährung zu achten und den richtigen Wechsel von Schlafen und Wachen einzuhalten, und neben vielen anderen nützlichen Dingen lehrte er mich auch, meine nicht geringen Affekte und Emotionen besser zu beherrschen. Er war ein großartiger, bescheidener und doch in seinem Wesen unnachgiebiger Lehrmeister und ich bereitete ihm zum Danke jede erdenkliche Freude, die ihm anzunehmen gestattet war. Noch heute danke ich dem geliebten Pater für jedweden Ratschlag, den er mir gab, und preise den Herrn im Himmel für seine Güte und Weisheit, mich in meiner Not zu ihm geleitet zu haben. Seit jenen Tagen am italischen Hofe in Pavia bin ich von den meisten meiner schlimmen Leiden wie durch ein göttliches Wunder geheilt und niemals wieder befallen worden. Leider aber nicht von allen, wie ich später noch zu berichten haben werde.

Der Herbst setzte in jenem Jahr schon recht früh ein und brachte eisigen Regen und Sturm. Für eine lange Reise über die Berge der Alpen, die den Süden vom Norden des Reiches trennten, bedurfte es aber nicht nur des warmen Wetters, sondern auch einer gewissen Vorbereitung. In Schnee und Kälte über die Berge zu gelangen war auch mit guter und warmer Kleidung, wie die Normannen, von denen man jetzt allerorten hörte, sie trugen, nicht gut möglich. So beschlossen wir, den Winter in Italien abzuwarten und unsere dem Heiligen Kaiser versprochene Reise nach Sachsen erst im Frühjahr zu beginnen, wenn der Schnee in den Bergen taute und die Wege nach Norden wieder freigab.

Um vor den gestrengen Augen unseres Allergnädigsten Kaiserpaares in geziemender Bescheidenheit und mit ehrbarem Fleiß bestehen zu können, nutzte ich die verbliebene Zeit bis zum ersten Vogelzug gen Norden mit der umfassenden Niederschrift der wichtigen und berichtenswerten Ereignisse aus Italien, Griechenland, Franken und Sachsen sowie aus dem Rest des Reiches. Hierzu bediente ich mich jeder Kunde, jedes berittenen Boten und jedes durchziehenden Spielmannes, derer ich am Hofe ansichtig werden konnte, und sandte meinen ehrbaren Amtsbrüdern in allen Teilen des Reiches zwei Dutzend Briefe, auf dass sie mir mit ihrem Wissen und ihrem Ratschlage bei meiner Aufgabe zur Hilfe kommen wollten.

Das Christusfest und den Silvestertag begingen wir mit großen Festen am Hofe zu Pavia.

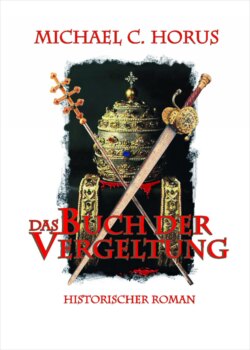

In den Kalenden des März hatte ich die Arbeit an meiner schönen Chronik, zunächst bis zur Rückgabe Veronas an König Hugo13), abgeschlossen. Über den Namen, den ich meinem Buche gab, mag die Nachwelt nicht gering überrascht sein. Wozu, fragt man sich vielleicht in späterer Zeit, nennt man es Liber Antapodosis14), wo es doch die Taten großer Männer beschreiben soll. Die Antwort darauf ist, dass ich die Taten des Tyrannen Berengar und seines unersättlichen und raubgierigen Weibes Willa aufzeigen und in alle Welt hinausschreien möchte. Diese beiden nämlich haben mich, mein Haus, meine Sippe und Familie ohne alle Ursache mit so vielen Pfeilen der Lüge, mit räuberischen Erpressungen und gottlosen Ränken verfolgt, dass weder die Zunge es aussprechen noch die Feder es aufschreiben kann. Schon mein Rücken sträubt sich wie der eines räudigen Hundes, wenn ich nur daran denken muss. Darum soll ihnen dieses Buch eine Vergeltung sein! Zur Vergeltung für die mir zugefügten Leiden will ich ihre Gottlosigkeit den gegenwärtigen und zukünftigen Menschen aufdecken.

Und ebenso wird dieses Buch auch den heiligen und glücklichen Männern, denen ich wärmsten Dank schulde, eine Vergeltung sein für die Wohltaten, die sie mir erwiesen haben. So schließt sich der Kreis, den ich am Beginn aufgeschlagen habe, mit einem wohlfeinen Schlusse, der jedem genau das vergilt, was ihm gebührt.

Kurz vor unserer Abreise erreichte mich in Pavia ein Brief meines Freundes Widukind von Corvey, in welchem er mir mit reichen Worten die glückhafte Ankunft des erleuchteten Kaiserpaares nach mehr als dreijähriger Abwesenheit in Franken schilderte und wie sie feierlich nach Wormatia geleitet wurden. Bei glanzvollen Festen in Ingilenheim und in Colonia stieß auch die westfränkische Königin Gerberga mit ihren Söhnen König Ludwig und König Karl sowie ihren Töchtern hinzu. Weiter kamen der Bruder des Erhabenen Kaisers Otto, Erzbischof Brun, seine Söhne König Otto und Erzbischof Wilhelm, die hohen Herzöge aus dem ganzen Reiche mit ihren Familien und die frommen Erzbischöfe aus Hammaburg, Treveris und Remorum nebst vielen Bischöfen, Grafen und anderen vornehmen Herren von geistlichem oder weltlichem Stande. Er schrieb mit so großartiger Begeisterung, dass nie zuvor ein Ort auf der Welt jemals durch solchen Glanz und Ruhm der an ihm versammelten Menschen jeglichen Standes, Alters und Ranges erstrahlte. Der Glanz ginge vor allem vom vollständig versammelten Königshaus aus, welches sich hier im Lichte des kaiserlichen Ranges präsentierte.

Aber auch die Kriegsbeute, so schrieb Widukind weiter, sorgte für nicht geringen kaiserlichen Glanz, als sie dem versammelten Hofe und allen Gästen in einer angemessenen Prozession, die einen ganzen Tag andauerte, vorgeführt wurde. Der abgesetzte Papst Benedictus, der nach Hammaburg gehen sollte, und das nach Babenberch verbannte italische Königspaar Berengar und Willa waren gar prächtige Ausdrücke der kaiserlichen Machtfülle und gleichzeitig seiner über alle Maßen ruhmreichen Weisheit und Barmherzigkeit.

Mit großer Vorfreude und Erwartung, so will ich gerne zugeben, machten wir uns nach den Ostertagen des Jahres 966 auf den Weg nach Norden. Unsere Reisegesellschaft bestand neben Bischof Liutprand von Cremona (meiner eigenen bescheidenen Person), meinem lieben Franco, aus dem ein stattlicher Bursche geworden war, und den beiden Diakonen, die für mich Schreibarbeiten erledigten, aus zwei Dienern und aus nicht weniger als sechs Reittieren. Dazu gab man uns eine kleine bewaffnete Abteilung, die uns bis zur italischen Grenze begleiten und vor Angriffen durch versprengte Reste von Berengars und Adalberts Anhängern, die sich immer noch in den Bergen um den Lago Maggiore herumtrieben, beschützen sollten. Danach, so sicherte man uns zu, seien wir auf sicherem Boden und hätten von diesen Halunken und ihren Hundsgesellen nichts mehr zu befürchten.

Gottlob entgingen wir auf geschickte Weise jeglicher Auseinandersetzung und gelangten wohlbehalten bis zur Grenze. Jedoch verlor ich durch ein tragisches Unglück Eco, einen der beiden jungen Diakone, der von einem der Maultiere getreten wurde und wenig später verstarb, noch bevor wir an Hilfe gelangen konnten. Wir beteten in einem nahegelegenen Kloster um seine Seele und übergaben den Brüdern dort seine sterbliche Hülle, damit sie sich um alles Weitere kümmern konnten.

Alsbald verlor ich auch den anderen Diakon, Tomas genannt. Ich schickte ihn mit den Bewaffneten zurück nach Pavia, weil er voll von Furcht und nicht mehr bereit war, weiter zu gehen oder gar zu reiten. Es schien, als könnte er mit seinem angstvollen Gerede alle anstecken und die ganze Gesellschaft zum Einsturze bringen. Der junge Tomas fürchtete, selbst durch einen geheimen Bergzauber verflucht zu sein und dass die Maultiere es auch auf ihn abgesehen hätten und er somit bald zu Tode käme. Im Traume hatte er sich auf grausamste Weise leiden und bluten sehen und war ganz sicher, sein letzter Seufzer stünde nun unmittelbar bevor. Auch mein gutes Zureden und die Austreibung der Dämonen, die ich ihm vor unserer Trennung als Zuspruch und auch als Zeichen meines guten Willens gewährte, halfen nichts.

Danach aber verlief unsere Reise ganz ohne Schwierigkeiten und wir kamen jeden Tag ein gutes Stück voran, teils geritten, aber wo es die Wege nicht erlaubten, auf den Füßen. Ganz am Ende der Berge, als wir alle schon nicht mehr damit rechneten, zeigte sich Gott in seiner gerechten Größe noch einmal deutlich für uns, indem er das Maultier, welches meinem lieben Diakon Eco den Todesstoß versetzt hatte, mit einem ebensolchen Stoß in einen tiefen Abgrund beförderte, wo es am Boden aufschlug und nur noch ein leises Quäken von sich gab, bevor es sein Leben für immer aushauchte. Ich dankte dem Herrn in einem Gebet dafür, dass er es so entschieden hatte.

Etwas nördlich der schönen Stadt Basilea, es mochte auf halbem Wege nach Argentoratum gewesen sein, bestieg unsere Gesellschaft am großen Fluss Rhenus ein Segelschiff mit ungewöhnlich flachem Boden, welches an beiden Seiten über große hölzerne Tafeln verfügte, welche uns, wie der Schiffsmeister mir sagte, für eine festere Reise nützlich sein sollten. Ich gestehe, dass ich mir anfangs ein wenig Sorgen um unsere Sicherheit machte, insbesondere natürlich, weil ich es bisher versäumt hatte, meinen Schüler Franco in der Kunst des Schwimmens im Wasser zu unterrichten.

Wir reisten jedoch nicht allein auf dem Schiff. Mit uns unterwegs waren zwei Kaufleute aus dem Burgundischen, die auf dem weiten Wege nach Brema im Norden waren. Sie trugen trotz des angenehmen und warmen Wetters, welches der Herrgott uns dieser Tage bescherte, lange schwarze Mäntel und ebensolche Hauben aus einem glänzenden Stoff, den ich zuvor schon einmal am Hofe Kaiser Konstantins VII. Porphyrogennetos gesehen zu haben glaubte. Sie nannten ihn damals Syde oder Seide und er war allerorten sehr teuer und nur schwer zu beschaffen gewesen. Ich bekundete natürlich großes Interesse an dem glänzenden Tuche und man riet mir, mich an eine der aus dem Osten zurückkehrenden Handelskarawanen zu halten, die, beladen mit Stoffballen aller Art, meist in den Tagen nach dem Vollmond in Colonia einzutreffen pflegten. Man sagte mir auch, dass es sich bei dem feinen Tuche wohl um ein Gespinst von niederem Gewürm, Raupen und Käfern, handeln solle, was ich allerdings für einfältig erachte und eher dem menschlichen Hang zur Flunkerei geschuldet sehe. Wie hätten derart einfache Kreaturen jemals etwas so Großes, voll von göttlicher Schönheit und Erhabenheit, herstellen können?

Wegen der dann folgenden aufregenden Ereignisse und wegen meiner überstürzten Abreise aus Konstantinopel verfolgte ich meine Absichten jedoch nicht weiter. Nun, da ich im Angesicht dieser beiden edlen Herren die ganze Prächtigkeit und Eleganz des Seidentuches bewundern konnte, nahm ich mir vor, die nächste Gelegenheit besser zu nutzen. Zu meinem größeren Erstaunen praktizierten sie noch eine andere, sehr ungewöhnliche Manier. Sie rieben ihre Hände viermal täglich mit einer Lotion ein, die gar lieblich nach Lavendel und Honig duftete. Auch den Hals und die Schläfen betupften sie immer wieder mit dieser Lotion, was wohl die Luft um sie herum, wie es mir schien, frei von Fliegen und Schnaken hielt. Die Kaufleute unterhielten sich die ganze Zeit über sehr gewandt über allerlei geschäftliche Angelegenheiten, von denen ich, wie mir auffiel, erstaunlich wenig verstand.

Unterwegs mussten wir zweimal auf ein anderes Schiff umsteigen, um Stromschnellen und andere im Flusse lauernde Gefahren zu umgehen. Ein heftiges Gewitter hielt uns zudem länger als nötig in einem Lotsenhause fest, denn die burgundischen Kaufleute bestanden streng und unnachgiebig darauf, der Weiterreise erst zuzustimmen, nachdem all ihre Kleidung bis auf den letzten Faden und Knopf getrocknet war. Dem Schiffsmeister war es ganz recht so, mich jedoch begann schon damals ein leichter Zahnschmerz zu peinigen. Dennoch fügten wir uns dem Willen der übrigen Reisegesellschaft und fuhren erst am nächsten Morgen weiter. Als wir dann um die Mittagstunde ganz in der Nähe des Klosters Wicenburg ein neues Schiff bestiegen, welches ebenso flach und breit gebaut war wie das erste, bemerkte ich am Westufer des Stromes eine Gruppe Männer in ärmlichen Kleidern. Von gemeinen Bauern unterschieden sie sich ganz erheblich, nicht nur durch ihre Reittiere (es mochten kleine Pferde gewesen sein), sondern auch durch ihr Verhalten. Sie deuteten mit den Armen zu uns hinüber und schimpften, als hätten wir sie einstweilen in ihrem Frieden gestört. Ich schwöre bei der Heiligen Jungfrau Maria, wir haben uns aber nichts dergleichen zuschulden kommen lassen, sondern immer die gehörigen Abstände eingehalten, wie uns auch der Schiffsmeister mit seinem Eide versicherte. Der Trupp verschwand plötzlich vom Ufer und ward für wenigstens zwei Stunden nicht mehr gesehen.

Ich wusste damals nicht, ob ich mir Sorgen machen müsste, dass unser Leben oder unser Wohlergehen bedroht sei. Zunächst waren wir in der Mitte des Flusses auf sicherem Abstand und der Schiffsmeister schien gänzlich unbesorgt zu sein, nachdem sie aus unserem Blick verschwanden. So war ich es denn auch.

Zu unserer Reisegesellschaft gesellte sich, ganz zu meiner Freude, der ehrwürdige Benedictinerpater Pilegrinus von Batavis aus dem Kloster Altahens, welches am schönen Bodamer See liegt. Ein frommer Mann mit einem guten Namen unter den Unsrigen, zumal er sich hervorragend auf das Kopieren von Urkunden und Abschriften von Büchern verstand, die drohten, in Verlust zu geraten durch die Feuchte in den Kellerwänden, unter der das Pergament noch mehr zu leiden hatte, als dem immerwährenden Nagen hungriger Ratten.

Bruder Pilegrinus von Batavis war ein kleiner alter Mann mit schönen Zähnen, wie es heutzutage durchaus selten ist, und einem wachen Verstand. Er trug eine Vielzahl Schriften und Urkunden mit sich – zusammengerollt so dick wie ein Baumstamm und zum Schutze vor dem Wetter in weiches Kalbsleder gewickelt. Voller Stolz und Sorge zugleich zeigte er mir seine letzten Arbeiten, die, wie ich zugeben muss, durchweg mit hoher Kunst gestochen und gezeichnet waren. Leider gelang ihm in letzter Zeit, wie er mir traurig berichtete, weniger als noch vor einem Jahr, weil ihm die nachlassende Sehkraft inzwischen sehr zu schaffen machte. Er behalf sich mit einem recht verdorbenen Augenglase, welches ich sogleich selbst in Augenschein nahm und allein wegen der vielen kleinen Risse für wenig brauchbar ansah. Weil der Pilegrinus an sich ein sehr frommer und gutartiger Mensch war, der sich jeglicher Gnade und Barmherzigkeit würdig erwies, und ich ihm eine Freude damit machen konnte, schenkte ich ihm eines meiner Augengläser, von denen ich stets zwei mit mir herumtrug, eines zum Ersatze für den Verlust des jeweils anderen. So ich ihm nun das Glas schenkte, ward er wieder glücklich und probierte es noch in derselben Stunde aus, als das Schiff eine ruhigere Lage in der Mitte des Stromes erreicht hatte.

Auch die burgundischen Kaufleute interessierten sich für seine Arbeiten, als sie ihn so inmitten des Schiffes auf dem Boden sitzen sahen, um sich herum die ausgebreiteten Urkunden und Schriftrollen. Sie staunten über die Kunstfertigkeit und lobten die schöne Ausführung. Bruder Pilegrinus, von so viel Einfühlsamkeit und Kunstverstand angenehm berührt, blühte förmlich auf und gab mit Freude jegliche Auskunft, um die man ihn bat. Sodann erwähnte er voller Stolz, dass er sich auf dem Wege zum Heiligen Kaiser befände und seine Abschriften Auftragswerke der kaiserlichen Kanzleistube wären, die er nun abzuliefern bereit sei. Als ich dies hörte, hüpfte mein Herz vor Freude noch ein Stück weiter in die Höhe, wusste ich doch, dass wir nun einen weiteren Begleiter mit eben demselben Ziele gefunden hatten und dass nun die Zeit bei angenehmen Gesprächen wie im Schlafe vergehen würde.

Nur allzu gern hätte ich diesen ehrenwerten und gebildeten Herren auch eines meiner Werke vorgeführt, da ich es ja auch in diesem Moment bei mir trug. Ihr wohlgefälliges Urteil und die Anerkennung der hohen Aufgabe hätten meine Seele ganz sicher erfreut. Leider ließ aber der Stand der Dinge etwas Derartiges nicht zu. In meinen Augen hatte allein der Höchste und Heilige Kaiser ein gemäßes Anrecht darauf, das Werk als erster zu sehen. Und es wäre mir als seinem loyalen Diener unbotmäßig und auf gewisse Weise auch verräterisch erschienen, anderen den Vorzug in dieser Angelegenheit zu geben. Und so beließ ich es, wo es war, sicher verwahrt und vor fremden Blicken geschützt.

Doch dann wandelte sich plötzlich das Bild. Die Kaufleute zogen sich schweigend auf die eine Seite des Schiffes zurück, Bruder Pilegrinus auf die andere. In einem ruhigen Augenblick nahm mich Pilegrinus beiseite und bedeutete mir, dass ihm die Gegenwart der Kaufleute auf dem Schiffe seelische Schmerzen bereitete.

Ich fragte ihn, was ihn denn so sehr bedrücke.

„Sie sind keine ehrbaren Männer!“, sagte er beschwörend.

„Warum denn nicht, mein lieber Pilegrinus?“

„Sie sind nicht Gottes Wille! Und sie gehören keinem ehrbaren Stande an.“

„Aber es sind gute Kaufleute und auch sehr verständig. Warum zweifelt Ihr an ihnen?“

Bruder Pilegrinus stöhnte auf.

„Das ist es ja eben! Sie gehören nicht zu den Betenden und nicht zu den Kämpfenden. Aber zu den Arbeitenden kann man sie auch nicht zählen. Was sie tun, ist sich an den Dingen der anderen schamlos zu bereichern. Sie nehmen dem einen das Korn und verkaufen es dem anderen, mit Gewinn, aber ohne das Korn zu mahlen oder zu backen. Und einem anderen nehmen sie das Tuch, um es andernorts auf dem Markte feilzubieten. Aber es ist immer noch dasselbe Tuch, keinen Mantel oder Rock haben sie daraus gemacht! Das ist wider des Herrn Gebot. Oder wie denkt Ihr darüber, Bruder Liutprand?“

„Ich sehe wohl, was Ihr meint, Bruder Pilegrinus. Ihr denkt an den Wucher, der wahrhaft eine schmähliche Sünde ist?“

„Nein, nein, ehrwürdiger Liutprand, nicht der Wucher macht mir Sorge. Das Vergehen besteht schon allein darin, dass hier Zeit verkauft wird. Zeit! Versteht Ihr?“

Beschwörend blickte er mich an, während seine Hand nach der meinen griff.

„Aber ruht nicht die Zeit allein in Gottes Hand?“, fuhr er fort. „Und hat nicht auch schon Jesus, unser Herr, die Kaufleute aus dem Tempel vertrieben?“

Ich sah ihn aufmerksam an. Möglicherweise hatte er recht mit dem, was er sagte.

Ohne auf meine Erwiderung zu warten, hob Pilegrinus die freie Hand zum Himmel und rief: „Das ist ein deutliches Vorzeichen für das böse Schicksal, welches sie beim Jüngsten Gericht erwartet, Liutprand! Die Hölle ist ihnen sicher, wenn der Herr ihnen nicht die Gnade gewähren sollte, stattdessen ewiglich im Fegefeuer zu schmoren.“

Nun war es für mich doch an der Zeit, ihm zu antworten, wenn ich mir nicht sein Missfallen für den Rest der Reisegesellschaft zuziehen wollte.

„Ach, lieber Pilegrinus“, sagte ich also zum Trost, „zürnt ihretwegen nicht so sehr. Wir werden ihre Anwesenheit wohl nicht lang ertragen müssen. Im nächsten Hafen gehen sie sicher wieder an Land und Ihr müsst Euch nicht weiter um ihr Seelenheil sorgen. Ich bin sicher, der allmächtige Herrgott wird es für uns richten.“

Damit war Bruder Pilegrinus fürs Erste zufriedengestellt und auch ich begann, mich wieder den schönen Dingen zu widmen.

Zunächst kamen wir wegen eines widrigen Windes nur schlecht voran und als wir die große hölzerne Brücke südlich von Wormatia erreichten, sahen wir wieder die Reiter, wie sie in strengem Galoppe auf die Brücke zuhielten. Doch wir hatten Glück, der Herrgott hielt seine schützende Hand über uns und wir fuhren wohlbehalten darunter hindurch, bevor sie die Stelle über uns erreichen konnten. Bis zu diesem Moment wussten weder ich noch jemand anderes auf dem Schiff, was die Männer so erzürnt hatte, dass sie uns verfolgten, was ja nun offenbar wurde. Als sie feststellten, dass wir ihnen entwischt waren, schossen sie uns zwei Pfeile hinterher, bis der Anführer den beiden Bogenschützen eine schallende Ohrfeige versetzte und diese enttäuscht ihre Bögen sinken ließen. Insgesamt zählte ich an die fünf Männer, wobei einer von ihnen am Ausgang der Brücke zurückgeblieben war. Franco spuckte nach ihnen aus und sagte etwas, das ich hier unmöglich wiedergeben kann, weil es mich schämen müsste. Auch die beiden burgundischen Kaufleute schimpften in ihrer fremden Sprache, und so dachte ich nicht weiter darüber nach.

Mir selbst ging es nicht sehr gut um diese Zeit. Ein böser Zahnschmerz bedrückte mein Gemüt, die rechte Backe war dick angeschwollen und ich konnte weder essen noch in den Schlaf kommen. Missmutig kauerte ich in einer Ecke des Schiffes und wartete sehnsüchtig darauf, dass der Schmerz nachlassen würde. Der gute Franco versuchte mich zu trösten und betete für mich, aber es half nichts. Ich kannte nicht viele Mittel, die wir hier in der Fremde dagegen verwenden konnten.

Als Bruder Pilegrinus mich so bemerkte, setzte er sich zu uns und sagte: „Mein lieber Liutprand, wohl sehe ich, dass Euch etwas peinigt, doch weiß ich nicht, wie Euch zu helfen sein wird. Ist es ein Backenzahn?“

Ich blickte ihn an, nickte kurz und versank erneut in Betrübnis.

„Mir hat in früheren Jahren oft geholfen“, fuhr er fort, „jeden Morgen nach dem ersten Gebet einem grünen Teichfrosche ins Maul zu spucken und ihm mit den Worten ‚Nimm das Übel mit!’ allen Schmerz zu übertragen. Dieses war dreimal zu wiederholen und dann jeden Tag weiter, solange die Schmerzen nicht fort sind. Und es hat immer gute Wirkung getan.“

So riet er mir, ebenfalls in diesem Sinne zu verfahren, und ich hoffte und betete, dass er recht haben möge. Und wenn es half, die Last des Schmerzes etwas leichter zu ertragen, wollte ich schon zufrieden sein, auch wenn grüne Teichfrösche in dieser Gegend vielleicht nicht eben leicht zu beschaffen waren. Wir würden die gemeinen Bauern in einem nahegelegenen Dorfe danach fragen müssen.

Eine Stunde, bevor die Dunkelheit hereinbrach, hieß uns der Schiffsmeister an Land gehen, weil er sein vorbestimmtes Ziel erreicht hatte. Die Stelle zum Anlanden bestand aus nicht viel mehr als einem kleinen Steg, der wie ein Dorn in den Fluss ragte und einen gar gebrechlichen Eindruck machte. Der Steg lag auf der linken Seite des Ufers, etwas weiter voraus auf der rechten Seite erblickte ich eine Feste, die auf einem felsigen Vorsprunge erbaut war und den Fluss zwang, einen großen Bogen drum herum zu machen. Sie wirkte recht bedrohlich, ganz aus grauem Stein erbaut, und es lagen mindestens siebzig Ellen Fels zwischen dem Fluss und dem ersten gehauenen Stein. Auf einer der oberen Zinnen des wehrhaften Turmes entdeckte Franco zwei Wachen mit Helmen, für meine schwächer werdenden Augen waren sie bereits viel zu klein geworden. Aus diesem Grunde war ich ganz froh, dass die Feste auf der anderen Seite lag. Wir würden es dem Fluss gleichtun und einen großen Bogen um sie herummachen.

Der Schiffsmeister wollte seinem Gehilfen an Land gerade eine Leine für den Steg zuwerfen, als plötzlich die fünf Reiter mit ihren kleinwüchsigen Pferden und lautem Gebrüll um die Ecke geritten kamen, als hätten sie nur darauf gewartet, dass wir uns dem diesseitigen Ufer näherten. Dem Schiffsmeister fuhr der Schreck in die Glieder, und nicht nur ihm, sondern auch mir, als ich die gespannten Bögen bei zweien von ihnen sah. Der Gehilfe wurde von einem krummen Pfeil ins Bein getroffen und stürzte sogleich ins Wasser. Ich weiß nicht, ob er es absichtlich tat, um sein Leben zu retten, oder unabsichtlich, weshalb er dann wohl untergegangen und dem Tode geweiht wäre. Da ich nun aber viel zu sehr mit mir selbst und meinem eigenen Überleben beschäftigt war, konnte ich sein Schicksal nicht weiterverfolgen.

Der Schiffsmeister scherte sich ebenfalls nicht um den Gehilfen. Er drehte schleunigst ab und brachte schnell zwei Bootslängen zwischen uns und das Ufer. Die berittenen Männer schossen unterdessen immer weitere Pfeile auf uns ab, vor denen wir uns hinter dem niedrigen Schanzkleide des Schiffes zu verbergen suchten. Einer der burgundischen Kaufleute fiel plötzlich vornüber auf den hölzernen Boden und erstarb, von einem Pfeil mitten durch den Hals getroffen, vor unseren Augen. Oh, war dies ein schrecklicher Augenblick, mit ansehen zu müssen, wie jemand unschuldig und von solch boshafter Tücke getroffen dahinschied! Die Männer auf ihren Pferden jubelten, als sie bemerkten, dass sie einen der Unsrigen voll erwischt hatten.

Aber es kam noch schlimmer, als sie begannen, uns mit brennenden Pfeilen zu beschießen. Schon die ersten beiden Pfeile setzten das Segel in Brand. Die von diesem sogleich herunterfallenden Fetzen entzündeten wie eine Fackel wiederum das Pechwerg, mit welchem das Schiff gegen das Wasser abgedichtet war. Bald stand das halbe Boot in lodernden Flammen und die Maultiere im Heck wurden sehr unruhig. Eines der Tiere schlug wild um sich und drohte, die anderen zu verletzen, während es vergeblich versuchte, sich von der Last auf seinem Rücken zu befreien. Franco stürzte, umhagelt von brennenden Pfeilen, auf die Tiere zu und befreite sie, eines nach dem anderen, von ihren Taschen, um sie sodann mit kräftigem Anschube ins Wasser zu stoßen. Zunächst erschrak ich gehörig, aber dann gefiel mir sein Plan, denn wir konnten in guter Hoffnung davon ausgehen, dass einige der Tiere es schwimmend zum Ufer schaffen würden und wir sie dann wieder einfangen könnten.

Die Tasche, in welcher sich mein Buch und die restlichen Aufzeichnungen befanden, lag mit zerschnittenen Riemen in der Nähe. Ich hatte nicht viel Mühe, sie zu mir heranzuziehen. Sodann band ich sie fest um meinen Körper, um sie nur ja nicht zu verlieren, sollte ich mich schwimmend aus meiner jetzigen Lage befreien müssen.

Pilegrinus von Batavis saß jämmerlich und mit eingezogenem Kopfe in einer Ecke, aber auf der falschen Seite des Schanzkleides, nämlich der, in welcher beständig grobe Pfeile einschlugen.

Ich rief ihn zu mir herüber und als er, auf allen Vieren kriechend und seine Pergamente vor sich herschiebend, bei mir ankam, gestand er mir, dass er nicht schwimmen könne und entsetzliche Angst hätte. Nun, ich versprach auf mein Ehrenwort, ihn wenn nötig zu retten und bei Gesundheit an Land zu bringen, was ihn aber erstaunlicherweise weniger zu beruhigen vermochte, als ich gehofft hatte. Nunmehr klammerte er sich umso fester an mich, auf dass ich mein Versprechen an ihm einlöse.

Es dauerte nicht lange, dann war es so weit. Der Schiffsmeister lag von einem Pfeil schwer getroffen auf dem Boden. Unser Schiff bekam gehörige Schlagseite, weil sich nun alle diesseits hinter dem schützenden Schanzkleide versteckten und das Gegengewicht von den Maultieren auf der anderen Seite fehlte. Es sank immer tiefer ein und so blieb uns bald nicht viel mehr, als für ein gutes Ende zu Gott zu beten und uns ins Wasser fallen zu lassen. Pilegrinus, der noch fester als zuvor an mir festhielt, plumpste im selben Augenblick ins Wasser und begann sofort, wild mit den Armen zu rudern, was ihn für einen kurzen Moment von mir loslöste. Er schrie und bettelte um Hilfe. Auch seine Pergamente hatte er in Todesangst fallengelassen. Ich befahl ihm, ruhig zu sein und auf die Rollen achtzugeben. Doch er konnte sie schon nicht mehr erreichen. Kaum, dass er versuchte, den Arm nach ihnen auszustrecken, machte er angstvoll kehrt zu mir zurück und ließ mich fortan nicht mehr los.

Ich schwamm, so gut es mir möglich war, in Richtung Ufer davon, aber der gute Pilegrinus war ein zu schwerer Klotz an meinem Schoße. In aller Eile unterwies ich ihn, wie er das Schwimmen mit den Beinen vollziehen konnte, und als er sich daran gewöhnt hatte, hieß ich ihn, mit den Armen ebenso zu verfahren. Ich weiß nicht, wie lange wir auf diese Weise mit recht geringem Erfolge hin und her ruderten, aber wir erreichten irgendwann wohlbehalten das Ufer der rechten Seite, die uns im Angesicht der brutalen und gottlosen Räuber am anderen Ufer als die sicherere Seite erschien. Wir keuchten und bebten wie ein Blasebalg, aber wir waren am Leben. Franco, der bereits zwei der Maultiere eingefangen und eine unserer Taschen gerettet hatte, erwartete uns und half mir und dem Bruder Pilegrinus an Land.

Ich blickte an mir hinunter und fand, Gott sei Dank, die Tasche mit meinen Dokumenten unversehrt gegurtet. Was hätte ich nur ohne sie tun sollen? Vom anderen Ufer klangen entsetzliche Geräusche zu uns hinüber. Die Räuber stürzten sich auf den burgundischen Kaufmann, der sich völlig erschöpft an den Steg klammerte und um Gnade winselte. Sie zerrten ihn aus dem Wasser, prügelten ihn mit den Fäusten und versuchten, ihm seinen Geldbeutel zu entreißen. Als er sich trotzig weigerte, ihn herauszugeben, schlugen sie ihm unversehens die Hand ab, die den Beutel hielt. Voller Grauen wandten wir uns ab, Bruder Pilegrinus verkrampfte sich ängstlich in meinem Reiseumhang und betete inständig.

„Was werden sie erst mit uns tun?“, jammerte er fortwährend, und es nutzte auch nichts, wenn ich ihm erklärte, dass zwischen uns ein großer Strom lag, den zu überqueren die Räuber ohne Weiteres nicht in der Lage waren.

Lediglich Franco wandte sich nicht ab, sondern beobachtete aufmerksam das grausige Geschehen auf der anderen Flussseite. So sah er, wie sie dem Kaufmann seine sämtlichen Kleider entrissen, ihm seinen Schmuck abnahmen und so lange und so grob auf ihn einschlugen, dass er sich nicht mehr wehren konnte und nur noch still am Boden lag. Sodann stießen sie ihn ins Wasser und machten sich johlend und jauchzend über ihre Beute her, welche sie sogleich unter sich aufteilten. Den völlig durchnässten schwarzen Seidenmantel warf sich der Anführer über die Schulter. Dann schwangen sich die Räuber, immer noch laut johlend, auf ihre Reittiere und galoppierten, wie vom Teufel selbst befohlen, nach Südwesten davon.

Franco sah ihnen hinterher, bis sie zwischen den Hügeln verschwanden.

Dann wandte er sich wieder mir und meinem Begleiter zu.

„Wo sind die kaiserlichen Urkunden, verehrter Meister Pilegrinus?“, fragte er unsicher, nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie nicht mit angelandet worden waren.

Pilegrinus entschuldigte sich wortreich, dass er sie habe fahren lassen müssen, aber Franco hatte schon keine Zeit mehr, seinen umständlichen Erklärungen zu folgen. Ohne ein weiteres Wort rannte er fort, eine halbe Meile flussabwärts, und stürzte sich ganz in der Nähe der bedrohlichen Feste furchtlos in die dunklen Fluten des Stromes. Ich rief ihm nach, war mir aber bewusst, kaum, dass ich seinen Namen dem Wind übergeben hatte, dass es zu nichts nutzen würde. Franco war offenbar wild entschlossen, die Pergamente aus dem Wasser zu retten, und er würde sich gewiss nicht von einem alten und viel zu zögerlichen Manne wie mir davon abhalten lassen.

Was ich kaum gehofft und der gute Pilegrinus für unmöglich gehalten hatte, trat tatsächlich ein. Franco kehrte, obwohl sich schon die Dämmerung um uns herum senkte, mit dem Kalbsleder im Arm zurück. Bruder Pilegrinus und ich gingen ihm auf halbem Wege entgegen. Ach, wie herzlich ihm der Pilegrinus dafür dankte, kann und will ich nicht beschreiben, denn es gäbe keine guten Worte für so viel Glück und Freude, die aus tiefstem Herzen emporquollen und die er ihm darbrachte, auf den Knien liegend und weinend vor unendlicher Seligkeit über den glücklichen Ausgang.

Aber ehe wir uns versahen, waren wir der finsteren Burg immer nähergekommen, so dass unsere langen Schatten bereits ihren Sockel berührten. Mir war zutiefst unwohl zumute.

Wilde Geschichten hatten wir seinerzeit gehört, von garstigen Kreaturen, die an verlassenen Orten hausten und dabei teuflische Dinge trieben. Sie konnten Feuer anzünden, wo vorher keines war und die Stimmen Verstorbener aus dem Nichts erschallen lassen, sodass es jedem gottesfürchtigen Manne eine elende Qual sein musste.

Ich war beunruhigt. Die Nacht stand uns bevor und wir hatten noch kein Quartier für uns gefunden. Als ich meine Sorge den anderen beiden mitteilte, ergriff Bruder Pilegrinus ängstlich meine Hand. Er zitterte am ganzen Körper und es war mir nicht ersichtlich, ob dies nun wegen der nassen Kleider oder der zu befürchtenden Scheußlichkeiten geschah.

„Kommt herauf, Ihr braven Leute. Ihr müsst Euch nicht ängstigen!“, rief plötzlich eine feste Stimme von oben herab, gerade als Pilegrinus zu einer Erklärung ansetzen wollte. Wir sahen hinauf und entdeckten einen Mann der Wache, der eine Fackel hielt und uns gar freundlich zuwinkte.

„Wer ist Euer Herr?“, fragte ich zurück, aber die Antwort ließ ungewöhnlich lange auf sich warten.

„Ihr seid in des Kaisers Schutz“, rief eine zweite Stimme. „Habt keine Furcht! Hier gibt es gutes Essen und ein sicheres Nachtlager für Euch. Dort unten ist es nicht sicher genug für ehrbare Männer wie Euch. Kommt nur herauf!“

Einer solch freundlich gesprochenen Einladung konnten und wollten weder Bruder Pilegrinus noch ich bei aller gebotenen Vorsicht widerstehen, erst recht nicht, nachdem wir mit Gottes Hilfe unser nacktes Leben gerade noch eben aus dem Wasser ziehen konnten. So beschlossen wir dann, die Einladung anzunehmen. Wir sammelten die Maultiere und die wenigen übrigen Sachen zusammen und ich dankte meinem lieben Schüler für seine Kühnheit und Entschlossenheit. Allerdings war zu meinem größten Leide durch den Verlust unserer weiteren Taschen offenbar geworden, dass ich nun mit leeren Händen dastünde, wenn der Heilige Kaiser uns empfangen wollte, weil die einzige verbliebene Tasche nur einen Rest an Proviant enthielt. Alle Geschenke, die wertvollen goldenen und silbernen Kannen, die ich eigens für den Kaiser und seine holde Gemahlin ausgesucht hatte, die kunstvollen Schwerter der Sarazenen, die kostbaren Gewänder und Tuche trieben im Flusse dahin und waren wohl unrettbar verloren.

Franco erwiderte meinen sorgenvollen Blick.

„Wer hat Dich das Schwimmen im Wasser gelehrt, mein guter Junge?“, fragte ich ihn mit nicht geringer Verwunderung und Anerkennung in der Stimme, als wir den steilen und wie ein Wurm gewundenen Weg zur Feste hinaufstiegen.

„Niemand, Meister Liuzo. Ich habe es mich selbst gelehrt.“

Er muss mir meine Verblüffung angesehen haben, denn sogleich fügte er zu seiner Erklärung hinzu: „Vor nicht langer Zeit habe ich beobachtet, wie einer der Händler aus Arabien, die wir in Pavia allerorten gesehen haben, aus freien Stücken in den Fluss Eridanus gestiegen ist und wie er nicht unter den Wellen verschwand. Ich sah, wie er vom Ufer forttrieb und wenig später wieder zurückfand, wobei er mit den Armen und Beinen ruderte wie eine Ente. Es war aber gar nicht schwer, seine Bewegungen zu lernen und nachdem der Mann fort war, machte ich es ihm sogleich nach.“

Ich fand es durchaus bemerkenswert, wie mein braver Schüler die Dinge selbst in die Hand nahm und seine Ausbildung aus eigenem Antriebe heraus in einer überaus nützlichen Weise ergänzte. Keiner meiner früheren Schüler hatte dergleichen je getan, was mir aufs Neue ein Fingerzeig war, dass der Franco ein von Gott begnadetes Geschöpf war.

„Du hättest ertrinken können bei dem Versuche“, merkte ich dennoch an.

„Nun, verehrter Meister Liuzo, wie Ihr seht, lebe ich aber noch. Ab und an müssen wir die Dinge selbst in die Hand nehmen, damit sie so werden, wie wir sie wollen.“

Ich sah zu ihm hinüber. Aus seiner Stimme klang eine zuvor nie gehörte Festigkeit heraus, die mir tief im Inneren meiner Seele Sorge bereitete.

„Vergiss nicht“, ermahnte ich deshalb in väterlichem Tone, „dass allein Gott, unser Herr im Himmel und auf Erden, bestimmt, wie die Dinge sein sollen. Wenn er es geschehen lässt, wird es geschehen. So steht es in der Heiligen Schrift, mein lieber Junge.“

Franco schüttelte den Kopf. „Nun, ich denke, mitunter überlässt es Gott uns Menschen, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden.“

„Wir Menschen sind nur Geschöpfe des Herrn, seine untauglichen Diener! Niemals dürfen wir uns in seinem Angesichte zum Richter aufschwingen!“

„Ja, aber glaubt Ihr denn, verehrter Bischof, dass Gott gar selbst die Pergamente aus dem Wasser gezogen hätte oder dass der Herr das widerspenstige Maultier den Felsen hinabgeworfen hat?“

Ich blieb stehen.

„Was redest Du da nur, Junge?“

Mir fiel es schwer zu glauben, was sich meinen Ohren soeben offenbarte. Andererseits hatte ich wohl kaum genügend Grund, an den Worten meines Schülers zu zweifeln. Hatte er das Maultier den Felsen hinabgestoßen? Hatte er wirklich für den unglücklichen Bruder Eco Rache an dem armen Tiere genommen und es dann vor mir wie einen Unfall aussehen lassen? Ich mochte es nicht glauben, aber Francos hochmütig lächelnder Ausdruck, der die Gewissheit ausstrahlte, etwas Gottgefälliges und überaus Gerechtes getan zu haben, schauderte mich, wie ich es selten zuvor erlebt hatte. Musste denn auch ich mich vor ihm fürchten, wenn ich eines Tages fehlging und jemand durch mein Versehen zu Schaden käme, so fragte ich mich.

Bruder Pilegrinus sah mich nachdenklich an. Natürlich konnte er nicht wissen, worüber wir gerade sprachen, aber er ahnte es doch und bemerkte die plötzliche Veränderung in meiner Miene. Abwechselnd blickte ich den braven Pilegrinus und meinen Schüler Franco de Ferrucius an. Was war er nur für ein Mensch? War er nicht, wie ich auch, ein Mann Gottes? Hatte er nicht einen heiligen Eid auf den Herrn geleistet? Warum tat er einerseits Dinge, die so unverständlich und gottesfern waren, dass ich sie mir nicht einmal vorstellen mochte? Und andererseits rettete er unser aller Leben und Wohlergehen, ohne dabei auch nur im Entferntesten an sein eigenes zu denken.

Die Feste Vossberg am ebenso schönen wie gefährlichen Flusse Rhenus wurde vom frommen Grafen Meik verwaltet, der dem sächsischen Herrscherhause treu ergeben und darüber hinaus verwandtschaftlich durch seine Nichte verbunden war, die wiederum den ältesten Sohn des Herzogs Heinrich heiratete und somit dessen Schwiegertochter wurde. Dem heiligsten Kaiserpaar stand der Graf Meik auch persönlich sehr nahe und ward während der großen Italienreise mit dem Schutze und der Ausbildung des noch minderjährigen Sohnes Otto betraut. Der Meik selbst musste einer der glücklichsten Menschen in Gottes Erdenkreis gewesen sein, so ihm sein Eheweib zwölf gute Kinder, elf stramme Jungs und ein Mädchen, zur Nachfolge geschenkt hatte – und ein Ende noch nicht abzusehen war.

Der älteste Sohn, mit Namen Henk, stand der Burgwache als Hauptmann vor, so wie auch die anderen alle, ihrem jeweiligen Alter folgend, wichtige Aufgaben am Hofe übertragen bekamen. Jegliches Wohlergehen und die Zerstreuung der vielfältigen Gäste des Grafen und seiner holden Frau Gemahlin, zu denen auch regelmäßig hohe weltliche und geistliche Herren gehörten, oblag dem zweitältesten Sohne Lucius, dem man schon früh ein besonderes Geschick in gesellschaftlichen Dingen zusprach. Dem Abel und dem Howus ward die Aufsicht über das Handwerk, welches hier gar vielfältig war, gegeben, die Zwillinge David und Norbert verwalteten den Markt und den Burgschatz, der Barbara ward die Herrschaft über die Küche und die Vorräte übertragen, während der brave Sven sich um den gut gefüllten Weinkeller bekümmerte. Die grafschaftliche Kanzlei und Schreibstube leitete der Jorg und der drittjüngste unter den Söhnen, den alle Dennes nannten, machte die verschiedensten Botengänge für ihn.

Der in technischen Dingen sehr begabte Nikolaus, sein Zweitjüngster, besorgte die Bauarbeiten und Reparaturen an den umfangreichen Mauern der Feste. Einzig Danilus war noch zu jung, um eine eigene Aufgabe zu übernehmen. Er war der liebste Spielgefährte des jungen König Otto, wenn dieser sich in der Feste aufhielt, so sie auch gleichen Alters waren.

Nun, die Aufsicht über die vielen übrigen Bediensteten, die Kammerfrauen und Kammerdiener, und alle, die sonst noch am Hofe Dienst taten, führte der Meik selbst aus, wie es ihm Spaß bereitete.

Wir wurden gar freundlich aufgenommen und reichlich mit Speis und Trank versorgt, sodass wir uns nach den vielen Tagen des Umherreisens nun in völliger Ruhe und Sicherheit betten konnten. Zur Mittagszeit des zweiten Tages lud uns der hoch zu lobende Graf Meik, der ein sehr aufmerksamer und fürsorglicher Gastgeber war, an seine Tafel im großen Rittersaale ein. Mit uns gemeinsam zu Tische saßen der ehrwürdige Bischof Simon von Berenthal und die Gebrüder Koopman, drei reiche lotharingische Tuchhändler, die mit dem Grafen verschwägert waren über dessen Gemahlin, die holde Gräfin Felicia.

Auch Franco ward hinzugerufen, aber er fehlte immer noch, als schon der zweite und dritte Gang aufgetischt wurde. Während mir köstlichste Speisen und ein wohlgelungener Wein aus der hervorragenden Kellerei präsentiert wurden, begann ich, mir Sorgen um ihn zu machen. Als die Gräfin mein Unwohlsein bemerkte, gestand ich ihr meine Angst und sie schickte sofort vier der besten Wachleute unter dem Befehl ihres ältesten Sohnes Henk los, auf dass sie die ganze Burg vom Keller bis zur Turmhaube nach dem Jungen absuchen und nicht eher wiederkommen mögen, bevor sie ihn aufgefunden hätten. So war ich denn etwas besser beruhigt und aß und trank weiter mit den edlen Herren und Damen, derer viele sich bei Tisch versammelt hatten.

Kaum, dass der Nachtisch, ein köstlicher Sud aus süßen Beeren, aufgetischt war, stürmte Hauptmann Henk eilends herein und wandte sich seiner Mutter zu. Ich hörte zwar aus seinem Flüstern den Namen Franco wohl heraus, aber ich verstand ihn nicht besonders gut. Graf Meik, der an ihrer Seite saß und ebenfalls zugehört hatte, winkte mich zu sich heran.

„Gute Nachricht, verehrter Bischof. Euer Schüler ist soeben auf dem Weg zum Tore gesichtet worden. Er wird sicher gleich hier sein.“

„Und geht es ihm gut?“, fragte ich besorgt.

„Er scheint wohlauf zu sein. Doch fragt ihn besser selbst. Ich lasse ihn zu Euch in die Kammer bringen, wenn Ihr wollt.“

„Nein, nein. Das wird nicht erforderlich sein. Er wird Hunger haben und durstig sein. Lasst ihn hierherbringen, zu uns an die Tafel, wenn es Euch beliebt, verehrter Graf und verehrte Gräfin.“

Der Graf gab dem Henk einen Wink, wie er zu tun hatte, und kaum, dass dieser zur Türe hinaus war, kam er mit dem Franco am Arme auch schon wieder herein.

Franco war völlig durchnässt, wie er den festlichen Saal betrat. Er kam seltsam krumm daher und wurde auf einer Seite vom braven Henk gestützt. Als er mich sah, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Er löste sich von Henk und humpelte auf mich zu. Da erst sah ich, was er in der Hand hielt, und ich kann sagen, dass man in seinem ganzen Leben kaum mehr Grund haben kann, überrascht zu sein und an seinem Verstande zu zweifeln, als ich es in diesem Augenblick tat.

„Verzeiht, Meister Liuzo, wenn ich nicht vor Euch auf die Knie falle, wozu ich allen Grund hätte, um Euch meine Dankbarkeit und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Als Zeichen meiner hohen Achtung möchte ich Euch diesen Mantel zu Füßen legen und Euch bitten, ihn als Geschenk und als Dank anzunehmen.“

Dann überreichte er mir den schwarzen Reiseumhang, den ich sehr wohl erkannte.

„Bravo!“, rief jemand laut und viele andere stimmten ein. Applaus brandete auf und ich erhob mich feierlich berührt. Jedoch vor Rührung und Ergriffenheit blieb mir der Mund offenstehen und ich vermochte zunächst nicht, etwas Passendes zu erwidern. Ich hörte beifälliges Gemurmel und immer wieder Bravo-Rufe des Grafen und der Gräfin.

„Mein liebster Franco, Du musst vor mir nicht auf die Knie fallen“, sagte ich mit festlicher Stimme, als es wieder still wurde, „und dennoch weiß ich Deine hohe Geste und Dein liebes Geschenk auf das Wertvollste zu schätzen. Aber sag mir, wofür verdiene ich eine solche Ehre im Angesichte der vielen hohen Herren in diesem Saale?“

„Nun, Ihr seid mein Lehrer und mein Meister. Ich verdanke Euch viel und ich wünschte, ich hätte Euch in der Vergangenheit weit weniger Grund zur Sorge und Verzweiflung gegeben, als ich es tat. Nun nehmt also bitte dieses Geschenk als Zeichen meiner Wiedergutmachung und hohen Anerkennung Eurer Erziehung an mir.“

Nun, ich glaube, ich muss dem fernen Leser dieser Zeilen nicht sagen, welch wundervolle Gefühle, welch Stolz und welch große Freude mich in diesem Moment überwältigten. Franco hatte tatsächlich viel gelernt, wenn er in einer so hervorragenden und würdigen Weise seine Dankbarkeit und Wertschätzung auszudrücken vermochte. Natürlich nahm ich sein Geschenk mit offenen Armen an und bedankte mich in den schönsten Worten dafür.

Graf Meik, der ebenfalls Tränen der Rührung in den Augen hatte, bot ihm den freien Platz an seiner Tafel an und ließ noch einmal alles von Anbeginn an auftafeln. Doch schon nach wenigen Bissen verhielt Franco sich seltsam, er legte den Kopf schief und blickte etwas hilflos drein, als bedrücke ihn etwas.

Als der Meik ihn daraufhin ansprach, was ihm denn fehle, da er in einem solchen glücklichen Augenblick so wenig Glück ausstrahle, antwortete Franco nicht, sondern deutete auf seinen verdrehten rechten Arm und zeigte seinen Hals, den eine große, blutverkrustete Schnittwunde verunzierte.

Die ganze Tischgesellschaft erschrak und alle Gespräche erstarben augenblicklich. Nun bemerkte ich auch, dass der Junge am ganzen Körper zitterte, obwohl er es vor uns allen zu verheimlichen suchte. Meik winkte den Medikus heran, der uns gegenüber an der Tafel saß und mit dem ich schon ein paar Worte über dies und jenes in lateinischer Sprache gewechselt hatte. Der Medikus, ein klug aussehender Mann mit goldbrauner Haut und krausem Haupthaar, wie ich es von den Arabern kannte, mochte wohl doppelt so alt wie Franco sein. Mit einem Blick erkannte er das Übel, welches dem Jungen widerfahren war, hieß ihn aufstehen und renkte mit einem unerwarteten Schwung die verdrehte Schulter wieder ein, wobei sie ein lautes Krachen von sich gab. Franco, zunächst voller Unglauben und für einen kurzen Moment mit einem überraschten, aber keineswegs schmerzvollen Ausdrucke im Gesicht, bewegte daraufhin vorsichtig beide Schultern, die Arme, die Hände und war überaus zufrieden mit der Kunstfertigkeit des Medikus.

Schnell und mit geschickten Händen säuberte dieser daraufhin die arge Wunde, die Franco sich am Halse zugezogen hatte, und legte ihm einen Verband aus weißem Linnen an, der so gar nicht zu seinem sonstigen Kleide passen wollte, welches im Innern immer noch durchnässt und kalt war. Graf Meik ließ den Lucius neue Kleider und passendes Schuhzeug bringen (welches vom Besten war, soweit ich es sehen konnte) und hieß ihn, den Franco darin einzukleiden und seine anderen Sachen zu trocknen.

Von nun an war mein lieber und überaus gelehriger Schüler Franco der Mittelpunkt aller Gespräche bei Tische und er kam kaum mehr dazu, zu essen und zu trinken, weil er fortwährend Fragen nach der Herkunft des Mantels und seiner Verletzungen beantworten musste. Auf diese Weise erfuhr ich von den unglaublichen Ereignissen der Nacht und des frühen Morgens, die mir bei allem glücklichen Ende und bei allem Stolz, der mich erfüllte, dennoch einen sorgenvollen Schauder über den Rücken laufen ließen.

Doch der Reihe nach: Bei Tische berichtete Franco den interessierten Gästen, dass er nach Sonnenaufgang zum Fluss hinuntergelaufen war, um sich an der klaren Luft und am Gesange der Vögel zu erfreuen und zu beten. Und wie er seine Schritte am Ufer entlang flussabwärts lenkte und den schnappenden Fischen zusah, bemerkte er ein schwarzes Bündel in der Mitte des Stromes, welches sich wohl an einem hängengebliebenen Aste verknotet hatte. Aus Neugier und ganz ohne Absicht beschloss er, das arglos erscheinende Bündel aus der Nähe anzusehen, stieg beherzt ins kalte Wasser und schwamm zur bezeichneten Stelle. Mit Freude und Überraschung stellte er fest, dass es sich um einen der wertvollen Seidenmäntel handelte, die den beiden getöteten burgundischen Kaufleuten gehört hatten und von denen mindestens einer in die Hände der Räuber gefallen war. Und er erinnerte sich, mich in begeisterter Manier über diese Mäntel reden gehört zu haben. So barg er das wertvolle Tuch und schwamm damit zurück an Land. Wie er nun das Ufer wieder besteigen wollte, rutschte er im Morast aus, streifte mit dem Halse einen Baumstumpf und verdrehte den rechten Arm auf diese schmerzvolle Weise.

Als mir jedoch später am gleichen Tage der Hauptmann Henk insgeheim zu verstehen gab, dass an der Geschichte des Franco etwas nicht stimmen könne, bat ich ihn, sich mir ohne Rücksicht zu erklären. Hauptmann Henk zog mich in einen stillen Raum abseits des großen Saales und berichtete in einer gänzlich anderen Version von Francos Geschichte. Er tat dies mit so viel Beweiskraft und Überzeugung, dass ich ohne jeden Zweifel bereit war, ihm zu glauben und seinem Bericht zu vertrauen.

So weiß ich nun sicher, dass mein Schüler die Burg nicht erst nach Sonnenaufgang verließ, sondern bereits um die Stunde des Frühgebets15) herum. Das hatten ihm seine Wachen gesagt, die Franco im Schutze der Dunkelheit durch einen seitlichen Ausgang verschwinden sahen. Er sei auch nicht flussabwärts, sondern eine halbe Meile flussaufwärts gegangen und sodann zum Steg auf die andere Seite geschwommen. Die Männer folgten seinen Spuren bis zu ebenjener Stelle am Ufer, bei der er ins Wasser gestiegen war. Danach haben sie ihn aus den Augen verloren. Auch bei seiner Rückkehr kam er keineswegs aus der nördlichen Richtung, sondern den gleichen Weg wie schon zuvor. Die Wachmänner erkannten, dass er etwas Schweres bei sich trug, ohne dass sie hätten sagen können, was es gewesen sei.

Nun, das Bild fügte sich neu zusammen. Auch ohne weitere Erklärungen wusste ich nach kurzem Überlegen, was dies zu bedeuten hatte: Franco war den berittenen Räubern in ihr Lager gefolgt und hatte sich ganz offenbar auf einen Kampf mit ihnen eingelassen, in dessen Folge er sich dann die Verletzungen an Hals und Schulter zuzog. Aber warum, um Gottes Willen, hatte er sich in eine solch große Gefahr begeben? Hatte er dies alles wirklich nur wegen des zweifellos schönen Mantels auf sich genommen? Oder war er nicht vielmehr auf Rache für das ihm angetane Unrecht und den Verlust unserer Sachen aus? Ich wusste nicht, was ich dem braven Hauptmann Henk erwidern sollte, bat ihn jedoch, dies alles außer mir und seinem Herrn niemandem gegenüber zu erzählen, und dankte ihm seine Verschwiegenheit mit einem kleinen Geschenk.

Wie es kam, lag Franco am Morgen des nächsten Tages krank danieder. Ihn plagte hohes Fieber und ein entsetzlicher Husten reizte seine Kehle. Sein Atem ging flach und schnell, und ich ließ sogleich den Medikus kommen, um guten Ratschlag von ihm zu hören. Der Medikus erschrak beim Anblick des Jungen, wie er so glühend und keuchend dalag. Er wechselte sofort den von Blut durchtränkten Verband, besah aufmerksam die große Wunde am Hals und teilte mir mit, dass sie bereits in Heilung war und somit als Grund für sein Unwohlsein ausschied. Dennoch, es stand nicht gut um den Jungen, wie er mir sagte. Es müsse sich wohl um eine innere Krankheit handeln, gegen die er beinahe machtlos sei. Franco klagte über Schmerzen in der Brust und bald darauf warf er gelben Schleim aus, was mich umso mehr nichts Gutes für ihn befürchten ließ. Der Medikus verordnete ihm Kräuterbäder und kalte Wickel an den Beinen sowie völlige Ruhe im Liegen und an frischer Luft. Am siebten Tage wolle er, wenn es damit nicht besser würde, einen Aderlass wagen.

In der Nacht plagten den Jungen schlimme Träume, die mich an bösen Nachtschaden denken ließen. Er rief laut vor sich hin, so dass es sich wie Kampfeslärm anhörte. Im Schlaf schien er den Salek zu sehen, wie er auf mich zustürzte, denn auch meinen Namen nannte er gar laut und deutlich. Gewiss hatte er unter diesen schrecklichen Erlebnissen arg zu leiden, doch es gab nichts, womit ich ihm hätte helfen können.

Der gute Pilegrinus verabschiedete sich ganz unerwartet an jenem Tage von uns, als er mir mitteilte, dass es meinem Schüler nun scheinbar besserging. Leider stimmte es nicht, er redete es sich nur ein. Die gute Erziehung verbot ihm wohl, sich in einem Moment davonzustehlen, in welchem es dem Jungen nicht gut ging. Auf gewisse Weise fühlte er sich dem Franco gegenüber verpflichtet. Seit dem Überfall auf dem Schiff steckte er voller Angst und fürchtete immer noch um sein Leben. Ich wusste, dass es ihn mehr denn je zurück in die Geborgenheit seines Klosters zog und dass er seine längst getroffene Entscheidung nur deshalb noch nicht verkündet hatte, weil Franco, dem er nunmehr die Existenz seiner Schriftrollen verdankte, noch immer krank und dem Tode näher als dem Leben war.

Also bat er mich, da wir doch ein gleiches Ziel hätten, die fertigen Schriftrollen an mich zu nehmen, sie gut zu beschützen und sie an seiner Statt dem hohen und heiligen Kaiser zu überbringen. Dazu solle ich beste Grüße und Wünsche ausrichten und einige wohlgestimmte Worte finden für den frommen Kaiser Otto und seine holde Gemahlin, die Kaiserin Adelheid, ganz so, wie er selbst es getan hätte. Das versprach ich Bruder Pilegrinus vor seiner Abreise bei meiner Ehre und so wollte ich es tun.

Durch Gottes glückliche Fügung ergab sich für mich aus diesen Ereignissen der angenehme Umstand, nicht mehr mit leeren Händen vor des Kaisers Thron bestehen zu müssen, da wir ja unsere reichen Geschenke und anderen Gaben verloren hatten.

Zum Abschiede zog mich Bruder Pilegrinus noch einmal beiseite, um zu fragen, ob ich mich der beiden burgundischen Kaufleute auf dem Schiffe erinnerte. Da ich bejahte, streckte er seinen Finger in die Höhe und mahnte, immer daran zu denken, dass sie der Strafe Gottes letzten Endes doch nicht entkommen konnten. Und ich solle dies meinen Schüler unbedingt lehren.

Ich gab ihm auch dieses Versprechen und ließ ihn sodann ziehen. Später am Tage betete ich für ihn, auf dass er heil bei den Seinen ankommen möge.

Auch die folgenden zwei Tage und Nächte fieberte Franco noch und schlief sehr unruhig. Wenn er wach wurde, redete er hingegen kaum, sondern hustete fortwährend gelblichen Schleim und schien wie im Nebel zu stehen. Er erkannte weder mich noch sonst irgendeinen von hier, auch der Medikus, der viermal am Tage nach ihm sah und die Wadenwickel wechselte, war ihm völlig fremd. Dann endlich, nach weiteren drei Tagen, besserte sich sein Zustand. Das Fieber sank ein wenig ab und das Drücken in seiner Brust wurde leichter, so dass er wieder flüstern konnte, ohne zu husten und sogleich in einen schmerzhaften Krampf zu verfallen. Ich freute mich für ihn und auch, weil er auf diese Weise um den allfälligen Aderlass, eine Heilmethode, welche ich seit der erhellenden Begegnung mit dem heilkundigen Bruder Matthias in Pavia mit einigem Zweifel und Argwohn betrachtete, herumgekommen war.

Noch am Tage der Abreise von Bruder Pilegrinus, der von einer vierköpfigen bewaffneten Eskorte ein gutes Stück begleitet wurde, verließen uns auch die drei lothringischen Kaufmannsbrüder in Begleitung von Soldaten. Dass sie nicht zusammen abgereist waren, obwohl sie einen ähnlichen Weg einschlagen wollten, schien mir in diesem Augenblick verständlich.

Kurz darauf kündigte ein berittener Bote in einem feuerroten Mantel neuen, königlichen Besuch an. Sogleich begann die Frau Gräfin, zusammen mit der liebreizenden Barbara und dem guten Lucius, die Vorbereitungen für ein großes Fest zu treffen.