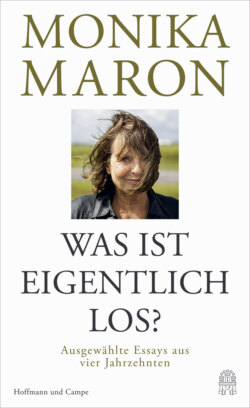

Читать книгу Was ist eigentlich los? - Monika Maron - Страница 9

Ehemaliger Mauerstreifen (Nähe Gleimstraße), Prenzlauer Berg, 1991

ОглавлениеAn diesem Abend hat der Maler Makarov zu einem Umtrunk in den »Mehlwurm« eingeladen, weil der Verband Bildender Künstler ihn nach dreijähriger Kandidatenzeit nicht in seine Reihen aufgenommen hat. Wir wollen trinken und dann ein bisschen weinen, hat Makarov gesagt. Er ist gebürtiger Russe, seit seiner Jugend in Berlin ansässig.

Ich bin von der Makarov’schen Trauergemeinde die Erste und setze mich zu Doris an den Tresen. Doris, gelernte Blumenbinderin, stammt aus einer katholischen Enklave in Mecklenburg. Vor neun Jahren kam sie nach Berlin und zapft seitdem im »Mehlwurm« das Bier. Bis heute vermisst sie in der protestantischen Hauptstadt die schönen Prozessionen. »Hallo, Moni«, sagt Doris. »Hallo, Doris«, sage ich. »Na, ein Weinchen?«, fragt Doris, und ich sage »ja«.

Die Stammgäste sind hier, wie in den meisten Kneipen, Männer. Sie wohnen oder arbeiten in der Nähe, einige haben vor langer Zeit in einem der nahe gelegenen naturwissenschaftlichen Institute studiert; sie kennen sich seit 20 Jahren oder länger, nennen sich beim Vornamen, wissen über die Liebes-, Familien- und Scheidungsgeschichten des anderen Bescheid, tratschen übereinander, trinken miteinander – meistens bis zum bitteren Ende –, und ihre Sätze beginnen immer häufiger mit: »Mann, weißt du noch …«, »Kannst du dich erinnern …«

Zur Geschichte des »Mehlwurm« gehört die einer anderen Kneipe, die der legendären »Hundertsechzehn« und ihrer Besitzerin Gertrud Borschel, ehemals Wirtin der Reichstagskantine. Bei Trude verkehrten vorwiegend Studenten, angehende Chemiker, Mediziner, Physiker, aber auch Leute aus der Umgebung. Wolf Biermann, als er noch gegenüber in der Chausseestraße 131 wohnte, saß hin und wieder in der »Hundertsechzehn«, samt seinen Bewachern. Als Trude Borschel 1977 starb, zogen ihre Stammgäste mit Blumen, Kränzen und mit – wie man mir erzählte – nicht nur vom Schnaps geröteten Augen hinter ihrem Sarg her. Noch heute pilgern sie zu ihrem Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, stoßen mit versonnenem Blick einen kleinen Seufzer aus für Trude und für die eigene verlorene Jugend, murmeln etwas wie: »Ach ja, die alte Trude«, oder: »Da liegt sie nun.« Später, wenn sie den Friedhof verlassen und von der Chausseestraße in die Wilhelm-Pieck-Straße Richtung »Mehlwurm« einbiegen, werfen sie einen untröstlichen Blick auf den kahlen, längst gepflasterten und mit Bänken ausgestatteten Platz an der Wilhelm-Pieck-/Ecke Friedrichstraße, direkt gegenüber der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik, wo die »Hundertsechzehn« gestanden hat, bis sie vor acht Jahren, ein Jahr nach Trude Borschels Tod, eines Nachts abbrannte.

Die obdachlose Stammbelegschaft fand im »Mehlwurm« Asyl. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich allabendlich, bis auf Sonnabend und Sonntag, Vertreter der verschiedensten Berufsgruppen um den Tresen des »Mehlwurms« versammeln: Zimmerleute, Artisten, Ärzte, Bauingenieure, Philologen, Tischler, Künstler, die sich im Laufe der Jahre schon manche praktische Lebenshilfe erweisen konnten. Wer eine neue Badewanne, einen Zahnarzt, Autoersatzteile oder etwas anderes schwer Beschaffbares braucht, kann sein Problem oft im »Mehlwurm« lösen, vorausgesetzt, er gehört zum engeren Kreis. Die Künstler haben, wie immer, am wenigsten anzubieten, werden von den übrigen aber wegen ihres Unterhaltungswerts geduldet.

Seit kurzem allerdings gewinnen sie, wenigstens die Maler unter ihnen, für den »Mehlwurm« an Bedeutung. Seit zwei, drei Jahren führen fast alle Wege durch das Berliner Zentrum über Baustellen, auch die zum »Mehlwurm«. 40 Jahre nach dem Krieg bekommen die Straßen wieder Ecken, werden Lücken zwischen den Häusern geschlossen, bis zur 750-Jahr-Feier im nächsten Jahr sollen im Stadtinnern über 40 neue Kneipen eröffnet werden, drei davon in unmittelbarer Nähe des »Mehlwurm«. Da der Wirt bislang nicht durch besondere Liebe zur Kunst, dafür durch soliden Sinn fürs Geschäft aufgefallen ist, hat sicher, neben dem Drängen seiner kunstverständigen Kellnerin Alice, die zu erwartende Konkurrenz seinen Entschluss befördert, Graphiken an die Wände zu hängen und ein Schild ins Fenster: »Kunst bei Kauz« – so heißt der Wirt –, darunter, kleiner, der Name des Künstlers.

Der erste Maler, der im »Mehlwurm« ausgestellt hat, war Nicolai Makarov, der nun endlich eingetroffen ist, um mit seinen geladenen Gästen die neuerliche Schmähung durch den Verband im Wein zu ersäufen. Demnächst läuft seine Zeit als Meisterschüler an der Akademie der Künste ab, dann wird er wieder Hausmann. Wir versichern ihm, dass wir fest an ihn glauben, dass er in fünf, in zehn, spätestens aber in 15 Jahren im New Yorker Museum of Modern Art hängen wird, wie schon der Maler Penck aus Dresden, den sie hier auch nicht haben wollten. Darauf trinken wir.

Am Nebentisch sitzt eine junge Frau mit pflaumengroßen Plastikgehängen an den Ohren und klärt die Umsitzenden, unter ihnen die Kellnerin Alice, die heute einen freien Abend hat, mit gellender Stimme über das Feminine im Mann auf, wobei sie alle paar Sätze eine englische Floskel zwischen ihr reines Berlinisch wirft: »Okay, okay, listen to me«, oder auch: »Fuck up.« Alice sagt, das sei Corinna aus dem Kreuzberg, die Freundin von dem da, der früher mal ihr, Alices, Freund war.

»Ein Mann im Osten ist das Beste, waste haben kannst«, sagt Corinna aus dem Kreuzberg, das sei den Westfrauen total klar. »Du kommst nur, wann du willst, er kann nichts kontrollieren. Okay?« Ihr Ostfreund stimmt ihr zu: Darin liege die ausgleichende Gerechtigkeit in der traditionell ungerechten Beziehung zwischen den Geschlechtern.

Alice sagt zu einem fast fünfzigjährigen Mann, er sehe aus wie eine bestimmte Madonna in Prag.

Es ist Nacht.

1986