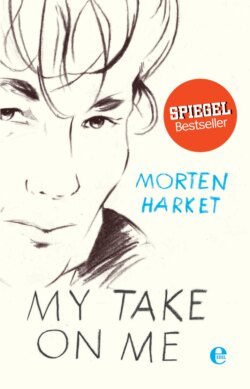

Читать книгу My Take on Me - Morten Harket - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kapitel 1 Rio Teil Eins

ОглавлениеWendepunkte im Leben eines Menschen werden durch Momente markiert, in denen die Welt plötzlich stillzustehen scheint. Das passierte mir während unseres Auftritts als Headliner auf dem größten Rockfestival des Erdballs.

Es geschah im Januar 1991, a-ha trat in Brasilien im weltberühmten Maracanã-Stadion auf. Beim ersten „Rock in Rio“-Festival 1985 spielten Queen, AC/DC, Rod Stewart und Yes. Das Revival von 1991 ging über neun Abende, und die Liste der Künstler las sich wie ein Who’s Who der Musik der späten Achtziger- und Neunzigerjahre: Die anderen Headliner waren Guns N’ Roses, Prince, George Michael, New Kids on the Block und INXS; unter den Support-Acts fand man klanghafte Namen von Billy Idol bis Carlos Santana. Die Zusammenstellung der Acts am vorletzten Abend war bunt gemixt: Vor uns traten so unterschiedliche Künstler wie Debbie Gibson und die Happy Mondays auf.

Es verblüffte uns immer und erstaunt mich bis heute noch, wie gut a-ha in Brasilien ankam. Unser Erfolg dort setzte erst später ein, weit nach unserem Durchbruch in den USA und Europa, wo „Take On Me“ es auf Platz eins in den Charts geschafft hatte. Auf unserer ersten Welttournee, auf der wir 150 Konzerte gaben, blieb Südamerika außen vor. Erst 1989, gerade als der erste Aufschwung abzuebben begann, hatten wir in Brasilien eine Reihe von Auftritten, mit denen wir wieder auf Erfolgskurs kamen. Wir spielten mehrere riesige Konzerte in Rio und Sao Paulo und schafften es sozusagen aus dem Stand von 0 auf 90.000 Besucher.

Die große Zahl und die Herzlichkeit der brasilianischen Fans überraschten uns komplett. Was gefiel Lateinamerikanern an a-ha? Die Menschen dort sind so temperamentvoll, die Sambamusik voller Bewegung und Rhythmus. Ein Freund von Magne hatte folgende Theorie: „A-ha macht Tanzmusik für die Seele.“ Ich weiß noch, wie ich ihn auslachte. „Also, wir machen definitiv keine Tanzmusik für den Körper“, spottete ich.

Aber vielleicht steckt ein Körnchen Wahrheit in dem, was er sagte. Vielleicht machte gerade die Verschiedenheit in Mentalität und Kultur es in gewisser Weise leichter, unsere Musik wahrzunehmen. Als wir Anfang der Achtzigerjahre von Norwegen nach London zogen, um mit a-ha unseren ersten Plattenvertrag zu ergattern, waren wir auf der Suche nach einer Identität, mit der wir in die damalige Musikszene hineinpassten, und uns gleichzeitig von ihr abhoben. Es ging um die vielen kleinen äußerlichen Unterschiede, die eine Band besonders machen. Weit entfernt von der europäischen Musikszene, wie etwa in Brasilien, verlieren diese Details an Bedeutung. Aus der größeren Distanz ist es wahrscheinlich leichter, die Seele der Musik zu erkennen.

Als wir für die „Rock in Rio“-Konzerte in Brasilien ankamen, wussten wir, dass ein Riesenevent auf uns wartete. Trotzdem verschlugen uns die Ausmaße des Ganzen dann doch die Sprache. Ein paar Tage vor unserem Auftritt hatte ich mich ins Stadion geschlichen, um vom Bühnenrand aus die Show von Guns N’ Roses vor 160.000 Menschen zu erleben. Ich mag diese Musik und stehe zum Beispiel auf Hendrix und Led Zeppelin. Guns N’ Roses waren für meinen Geschmack ein bisschen zu abgeklärt, aber dennoch erlebte ich einen tollen Gig und bekam einen ersten Eindruck von der Größe des Stadions. Vor einer solchen Menschenmenge würden wir in ein paar Tagen auch spielen – ziemlich beeindruckend.

***

Zwei Jahre zuvor hatte ich zusammen mit einem Freund, dem Journalisten Jan, und Martin, einem britischen Reisenden, der fünfsitzigen Cessna nachgesehen, die uns auf einer kleinen Lichtung im Herzen des Amazonas-Regenwaldes abgesetzt hatte und nun wieder abhob. Unsere Augen folgten der Silhouette, die vor der leuchtend roten Abendsonne immer kleiner wurde, und wir lauschten auf das Geräusch der Doppelmotoren, bis es nicht mehr vom Summen der Insekten zu unterscheiden war. Da standen wir nun mit unserem Gepäck – vom Guide, der uns hier erwarten sollte, keine Spur. Wir sahen uns im Dämmerlicht an. O.K. und was machen wir jetzt?

Der Trip war ein Spontaneinfall gewesen. A-ha hatte eine ganze Reihe von großen Konzerten in Südamerika absolviert, und ich brauchte eine Pause. Ich wollte einfach weg von allem, weg vom Druck und dem Stress, immer in der Öffentlichkeit zu stehen, weg von den freundlichen Fans und den weniger freundlichen Journalisten, die mir ständig auf den Fersen waren. Jan und ich waren mit mehreren Flugzeugen quer durch Brasilien geflogen, um die Presse abzuschütteln. Wir legten gigantische Strecken zurück – man vergisst leicht, dass Brasilien kaum kleiner ist als die USA oder Europa – und waren uns bei jeder Landung bewusst, dass die Presse uns spätestens eine Stunde später mit dem nächsten Flug wieder eingeholt haben würde.

Erst nachdem ich die Cessna gemietet hatte, wusste ich, dass wir den Kameras endlich entwischt waren. Wir hatten nicht viel Zeit gehabt, eine Maschine zu finden, aber der Pilot roch immerhin nicht nach Alkohol, was ich als gutes Zeichen wertete. Stundenlang flog er mit uns über den dunkelgrünen dichten Urwald hinweg bis zu unserem Ziel in der Nähe von Rio Branco an der bolivianischen Grenze. Dort an der winzigen Landebahn mitten im Wald sollten wir einen Pflanzenexperten treffen, der beim Wandern und Kanufahren in der Einsamkeit des Regenwalds unser Guide sein würde. Die Natur war schon immer ein Zufluchtsort für mich – als Jugendlicher sammelte ich zum Beispiel wilde Orchideen. Und auch auf dem Gipfel des Erfolgs mit a-ha konnte ich mich durch den Rückzug in die Natur wieder auf mich selbst besinnen.

Wir waren ein seltsames Trio, Jan, Martin und ich – in gewisser Weise eine genauso schräge Konstellation wie Paul, Magne und ich in der Band. Jan hatte sich gerade von seiner Freundin getrennt, wollte also aus anderen Gründen Abstand gewinnen. Er war außerhalb von Europa noch nicht viel gereist und hatte nach eigener Aussage „totalen Schiss“ vor unserem Trip. Ständig las er uns Passagen aus seinen Büchern über den Amazonas vor, nach dem Motto: „Ihr wisst, dass man diese Region die ‚grüne Hölle‘ nennt, oder?“. Und neben den Gefahren der wilden Natur lauerten auch überall Gefahren von Menschenhand, wie Jan uns ständig einbläute. Nur zwei Monate vor unserer Reise war in der nahe gelegenen Stadt Xapuri der Umweltaktivist Chico Mendes ermordet worden. Er hatte sich gegen die Abholzung des Regenwalds und die Ausweitung der Viehzucht eingesetzt. Im Dezember 1988 wurde er von einem Viehzüchter umgebracht – womit sich die Zahl der ermordeten Aktivisten in jenem Jahr auf neunzehn erhöhte.

Als ich Jan davon erzählte, wurde er natürlich noch panischer. Schließlich waren wir unbewaffnet und schutzlos unterwegs im tiefsten Urwald. Unser Reisebegleiter Martin war positiver gestimmt. Nach dem Ende eines Arbeitsprojekts reiste er schon eine ganze Weile durch Südamerika, war ein netter Kerl und besaß darüber hinaus Sprachkenntnisse, die uns anderen fehlten. Wo wir hinreisten, sprachen die Leute nämlich ausschließlich Portugiesisch, das Martin zwar ebenso wenig wie Jan und ich beherrschte, doch sein fließendes Italienisch half uns immer weiter. Die beiden Sprachen scheinen genug Gemeinsamkeiten zu haben, um eine Verständigung möglich zu machen. Also luden wir ihn ein, sich uns anzuschließen.

Als die Sonne hinter den Bäumen versunken war, konnten wir nichts anderes tun, als auf der Lichtung zu hocken und zu warten. Etwa eine halbe Stunde nachdem der letzte Laut des Flugzeugs verklungen war, hörten wir endlich das Geräusch eines herannahenden Autos – es stotterte und knatterte, als würde es jeden Moment den Geist aufgeben. Der Fahrer war, wie sich herausstellte, nicht unser Guide, sondern ein einheimischer Taxifahrer: Seine Frau hatte das Flugzeug gehört, ihren Mann aus dem Bett gezerrt und ihn überredet, nachzusehen, ob jemand eine Fahrgelegenheit brauchte. Ein Glück für uns. Der Taxifahrer war ein riesiger schwarzer Typ, so groß, dass für uns kaum noch Platz im Wagen blieb. Aber wir waren hocherfreut, ihn zu sehen, und quetschten uns so gut es ging rein.

So verrückt und surreal wie der erste Tag unseres Amazonas-Trips waren auch die folgenden Ereignisse. Am nächsten Tag tauchte Jefferson, ein Freund des verschollenen Guides, auf und bot an, unser neuer Begleiter zu werden. Er erklärte uns, dass der ursprüngliche Guide am Abend zuvor ein Mädchen kennengelernt und mit ihr abgehauen war. Jefferson rief mich im Hotel an, um mir das alles zu erklären – aber sein Englisch und mein Portugiesisch waren so schlecht, dass er fast eine geschlagene Stunde brauchte, um mir begreiflich zu machen, dass er mich vom Empfang aus anrief – keine zehn Schritte von meinem Zimmer entfernt. Dann lud er Jan, Martin und mich zu sich nach Hause zum Essen ein, um alles Weitere zu besprechen. Als wir die Mahlzeit beendet hatten, wollte Jefferson seine Gastfreundlichkeit ausweiten: Er beugte sich über den Tisch zu mir und fragte, ob ich seine Frau für die Nacht haben wolle. Die saß mit am Tisch und lächelte gequält, als ich das Angebot dankend ablehnte. Ich glaube, Jefferson verstand meine Ablehnung nicht – „Sie ist sehr gut“, sagte er immer wieder und wiederholte sein Angebot mehrfach.

Am nächsten Tag brachen wir endlich auf, um das zu erleben, wofür wir hergekommen waren: die faszinierende Welt des Regenwalds. Jefferson organisierte ein Kanu, und wir paddelten auf den kühlen Gewässern des stolzen Amazonas dahin. Zum ersten Mal seit langer Zeit konnte ich mich entspannen und mir eine Auszeit von allem nehmen. Ich konnte meine übliche Alarmbereitschaft abstellen, runterkommen und die Ruhe der Umgebung genießen.

Leider hielt dieser Zustand himmlischer Entspannung nur wenige Stunden an. Als wir von unserem Ausflug flussaufwärts zurückkehrten, bemerkten wir am Ufer einen Menschenauflauf, der immer näher kam. Unser Kanu legte an, ich stieg aus und hörte mit Schaudern einen Lärm, der mir nur allzu bekannt war. Auch ohne Portugiesischkenntnisse konnte ich meinen Namen und den meiner Band aus den Rufen heraushören. Begleitet von einem dumpfem Beben gepaart mit spitzen Schreien stampfte eine Gruppe von dreißig, vierzig, fünfzig Frauen in vollem Tempo auf uns zu.

Ich war gefangen. Weil ich mich entspannt hatte, war mein Schutzschild unten. Der Fluss lag hinter mir, es gab kein Entkommen vor der Menge, die auf mich zustürmte. Die Frauen waren so aufgeregt, dass sie nicht mal abbremsten, als sie uns erreichten. Ein Teenager an der Spitze der Gruppe, ein großes Mädchen, stürzte sich geradewegs auf mich. Ich hob den Ellbogen, um den Aufprall abzuwehren, und – Bämm! –, sie rannte voll dagegen. Chaos brach aus. Der Gegensatz zu der Ruhe, die ich nur wenige Minuten zuvor genossen hatte, hätte nicht grausamer sein können.

Bisher hatte es immer Zufluchtsorte gegeben, private Fleckchen irgendwo auf diesem Planeten, an denen ich ungestört meine Batterien aufladen konnte. Jetzt fühlte es sich plötzlich an, als gäbe es keinen solchen Ort mehr.

***

Der Promifaktor als Sänger einer Popband hat mich nie besonders gereizt. A-ha war keine Band, die Journalisten bewusst mit Aktionen bediente, die uns auf die Titelseiten bringen würden. Wir waren nie auf der Suche nach dem Medienzirkus, aber mit zunehmendem Erfolg suchte der Medienzirkus uns. Das gehörte dazu, und als Frontmann der Band lastete ein Großteil des gnadenlosen Drucks auf meinen Schultern. Ich hatte mein Bestes gegeben, um damit fertig zu werden, aber nach dem Vorfall am Ufer des Amazonas konnte ich spüren, wie die Belastung sich allmählich in jeden Aspekt meines Lebens hineinfraß.

In der Öffentlichkeit war ich ein anderer Mensch. Ich wurde wie ein Tier, lauerte auf Signale, verließ mich auf meinen Instinkt. Ich gewöhnte mir einen Stechschritt an, der etwa 50 Prozent schneller als mein normaler Gang war. Wenn ich einen Raum betrat, überprüfte ich als Erstes, wie ich wieder rauskommen konnte. Ich lernte, die Stimmung in einer bestimmten Situation blitzschnell zu deuten, beobachtete Menschen in ihren Spiegelbildern auf Radkappen oder anderen reflektierenden Oberflächen. Ich sah den Moment voraus, in dem jemand mich erkennen würde, was mir den entscheidenden Vorteil von einem Bruchteil einer Sekunde verschaffte, während die Person noch überlegte, wer ich war. Das alles hört sich vielleicht banal an, aber ich habe schon so oft erlebt, wie solche kleinen Auslöser sich plötzlich aufbauen. Du wirst von einer Person angehalten, und einen Augenblick später bist du schon von einer ganzen Menschenmenge umringt.

Oft hatte ich Bodyguards dabei, aber das war in vielen Fällen eher kontraproduktiv. Sobald man von solchen Muskelmännern begleitet wird, zieht man Aufmerksamkeit auf sich und ist viel weniger agil. An manchen Orten, zum Beispiel in Brasilien, war Security aber notwendig. Weniger zu meinem als vielmehr zum Schutz der Fans: Die Männer stellten sicher, dass keine Massenpanik ausbrach und sich niemand verletzte.

Mein Haupt-Bodyguard war ein Typ namens Jerry Judge: ein witziger, wortgewandter Ire, den ich zugleich liebte und hasste. Ich liebte ihn, weil es Spaß machte, mit ihm abzuhängen, und ich hasste ihn, weil er die Personifizierung meines Mangels an Freiheit war. Jerry ist einer der Besten in seiner Branche – „Du weißt, er würde eine Kugel für dich abfangen“, sagte der Promoter von „Rock in Rio“ einmal zu mir. Die Notwendigkeit dazu gab es bei mir glücklicherweise nicht, aber Jahre später stellte er seinen Mut unter Beweis, als er für David Bowies Frau Iman arbeitete. Auf einer Reise nach Afrika wurden Jerry und Iman beschossen, während sie in einem Jeep saßen. Der Fahrer ergriff im Kugelhagel die Flucht, aber Jerry stieß Iman zu Boden und warf sich schützend über sie.

Jerry war stinksauer, als er erfuhr, dass ich am Amazonas gewesen war, ohne ihn zu informieren. Als wir für die „Rock-in-Rio“-Konzerte nach Brasilien zurückkehrten, war er fest entschlossen, mich keine Sekunde aus den Augen zu lassen. Wo auch immer ich hinging oder hingehen wollte: Jerry stand mit verschränkten Armen da und schrieb mir vor, was ich tun oder lassen sollte. Die meiste Zeit vor dem Konzert war ich praktisch in unserem Hotel gefangen. Liebend gern hätte ich ein paar Gigs der anderen Bands gesehen, aber mir war nur allzu bewusst, was für einen Aufwand es bedeutete, einfach nur sicher zum Stadion zu kommen.

Eines Abends „brachen wir aus“, um in einem Restaurant zu essen. Als wir das Lokal verlassen wollten, hatten sich draußen bereits mehrere Hundert Menschen versammelt, durch die wir uns drängen mussten, um zum Auto zu kommen. Als wir anfuhren, hingen sich Dutzende von Leuten an das Fahrzeug (um solche Szenen zu verhindern, wurden die Türgriffe unserer Wagen später so präpariert, dass sie Elektroschocks verursachten). Danach ging ich nicht mehr aus.

Diese ganze Woche vor dem Konzert war irgendwie seltsam. Aber schließlich kam der Samstag. Die Fahrt vom Hotel zum Stadion wurde von einer Polizei- und einer Militäreskorte begleitet. Das hört sich vielleicht ganz amüsant an, aber inmitten einer solchen Horde von Polizisten in kompletter Kampfausrüstung inklusive Helm zu hocken ist auch immer ziemlich peinlich! Ich erinnere mich an die Atmosphäre und den zunehmenden Lärm, als wir uns dem Maracanã näherten – dem damals größten Stadion der Welt. Natürlich stieg mein Adrenalinpegel, als es in Sichtweite kam. Die Temperaturen an diesem Abend waren extrem: zum einen die Hitze und Schwüle draußen, zum anderen die eiskalte Luft der Klimaanlage. Man musste ständig zwischen Autos und Räumen hin und her springen, was sich anfühlte als würde jemand einen Temperaturknopf an- und ausschalten.

Von den anderen Bands bekam ich nicht allzu viel mit, denn sobald ich aus meiner Garderobe trat, bildete sich eine Traube von Menschen, die mir auf Schritt und Tritt folgte und sich um mich kümmerte. Ich brauchte etwas Raum für mich, also blieb ich in meinem Zimmer hoch oben im Stadion, während unsere Support-Acts Debbie Gibson und die Happy Mondays ihre Gigs spielten. Zu diesem Zeitpunkt unserer Karriere hatten Paul, Magne und ich getrennte Garderoben. So mochten wir es. Vor Konzerten war die Warterei zäh, und wir wollten betretene Stille vermeiden und uns nicht gegenseitig nervös machen.

Kurz vor unserem Bühnenauftritt nahm Mel Bush, der Promoter, mich beiseite. „Wir zählen noch“, sagte er, „aber wir haben wahrscheinlich heute einen neuen Weltrekord für ein zahlendes Publikum aufgestellt. Wir nähern uns der 200.000-Marke, das liegt über dem bisherigen Rekord. Das ist ein großer Moment, Morten.“

„O.K.“, sagte ich, und versuchte, die Info gelassen aufzunehmen.

Als wir auf die Bühne hinaustraten in die schwüle Hitze von Rio und uns der Lärm der Menge umfing, spukten mir die Worte des Promoters im Kopf herum. Das ist ein großer Moment, Morten. Mel sollte Recht behalten, aber anders, als er gedacht hatte. Rio war das größte Konzert unseres Lebens, aber ich erinnere mich aus anderen Gründen an diese Nacht. Nicht nur Rio bebte. Meine Welt tat es auch.

Auf dem ersten a-ha-Album gibt es einen Song, der mein Leben bis zum Maracanã-Konzert ziemlich gut zusammenfasst: „Living a Boy’s Adventure Tale“. Das war die Reise mit a-ha bis dahin gewesen: ein berauschendes Abenteuer, eine Achterbahnfahrt. Und das war ich bis jetzt gewesen: ein Junge. In jener denkwürdigen Nacht in Rio änderte sich mein Leben. Ich erkannte und akzeptierte einige Wahrheiten. Ich wurde erwachsen.

Fast ein Vierteljahrhundert später sind Paul, Magne und ich wieder vereint und spielen erneut bei „Rock in Rio“. Und zwar genau 30 Jahre nachdem unsere Debütsingle weltweit auf Platz eins landete und das Festival zum ersten Mal stattfand. Ich blicke normalerweise eher nach vorne als zurück, aber das alles hat viele Erinnerungen in mir wachgerufen. Darum geht es in diesem Buch: die Abenteuergeschichte des Jungen zu erzählen, meine Version, meinen „take on me“ anzubieten. Die Geschichte erreichte ihren Höhepunkt im berühmtesten Stadion der Welt, aber sie fängt drei Jahrzehnte früher und Tausende von Kilometern entfernt auf einer Wiese in Südnorwegen an.