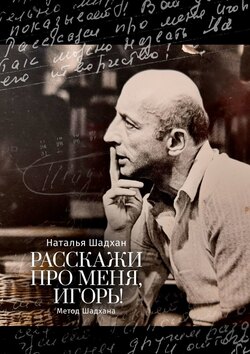

Читать книгу Расскажи про меня, Игорь! Метод Шадхана - Наталья Шадхан - Страница 12

Глава 4

Учебная редакция

ОглавлениеДовольно скоро мне стали поручать все подряд. Доходило до 20 передач в месяц. Как так – передача за полтора-два дня? – а ведь придумывал, находил ключи, быстрые решения.

Историю средних веков мы делали с крупнейшим ученым Владимиром Ильичом Райтисом. Объем материала огромный, с ХIV по ХVII века. Я безостановочно учился, надо было очень много читать, чтоб разговаривать со своими великими авторами и ведущими на одном языке. Это были ученые, академики, профессора, они работали в Академии наук, Университете, институте Герцена, представляли прославленную ленинградскую научную школу. Помню нашу передачу про эпоху Просвещения. Ее очень хвалили и в редакции, и в институте Герцена. Великие просветители – Вольтер, Руссо, Дидро и Вилье – спорили. Я сделал этот спор на четырех фотографиях, снятых в разных крупностях и ракурсах, например, глаза Вольтера – и глаза Дидро. А ведущий опирался на мой режиссерский сценарий, и получалась совершенно удивительная передача.

А Жанну Д’Арк делал совсем по-другому. Райтис принес сценарий достаточно шаблонный, а я ему говорю: «Знаете что, давайте уберем Жанну Д’Арк?» Я подумал так: о ней было много книг, много свидетельств, но мне, например, фигура этой национальной героини всегда казалась загадочной, в том числе и любовь ее. А передача для 6 класса. «Давайте сделаем так: пусть ее не будет, а будут разные, пусть противоречивые, мнения о ней. Пусть говорят враги, король, однополчане, мыслители, которые о ней писали, поэты, которые ее воспевали… И пусть ученики зададутся вопросом, какая же она была. Пусть поспорят.»

И нам удалось это сделать. Мы создали целый театр, где и рыцарь говорит о Жанне, и сельчане, которые с ней вместе служили, и свидетели ее подвигов – получилось интересно. Такие ходы были, можно сказать, вкладом в педагогику, и, в то же время развивали телевидение.

Очень нравились мне уроки литературы с Григорием Пантелеймоновичем Макогоненко, Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, Александром Михайловичем Панченко. Например, с профессором Макогоненко мы делали «Евгения Онегина» для школьников. Он не просто рассказывал, а сопоставлял героев и тексты. Актеры не изображали, а читали за Евгения, Татьяну, за автора. Меня интересовали ремарки, часто я делал предметом разговора литературоведческие исследования. Я просил включить в передачу фрагмент о том, почему в черновике Пушкин использует один вариант высказывания, а потом заменяет его другим. Актер произносил сначала так, потом иначе. Я давал возможность своему зрителю-ученику вникнуть в текст, самому влезть в шкуру поэта. И это каждый раз было по-разному.

В педагогическом институте Герцена, в лаборатории учебного телевидения, меня прозвали Песталоцци. Был такой знаменитый педагог. Ко мне, кстати, хорошо относился Боборыкин Александр Петрович, ректор педагогического института, он курировал лабораторию учебного телевидения.

У нас работали очень интересные люди. Нина Серебрякова, например, она потом долго была главным редактором Ленинградской студии научно-популярных фильмов. У нее был совершенно фантастический муж Юрий Давидович Марголис, историки хорошо знают эту фамилию. Его отец кандидат наук, политэконом, ученый с невероятным темпераментом, императивной точкой зрения. Он вышел из революционной массы людей, которых не пускали за черту оседлости, и стал ярым приверженцем социализма. А его сын Юрий Давидович, мой друг, был одним из тех, кого скорее можно было назвать диссидентом, за что его уволили из университета, а потом, восстановив, надолго отправили работать в Сыктывкар.

Зебров дал ему работу в Учебной редакции. Он был блестящим историком, автором передач, мы вместе делали цикл «Герои и подвиги Великой Отечественной войны». Я у него научился работать с историческими фактами и с фотографией.

Режиссер на советском телевидении был фигурой очень забавной. Он считался вторым, а первым, в творческой группе был редактор, которому ставилась задача создать значительное произведение, а самое главное, не пропустить антисоветчину. Причем под «антисоветчиной» понималось все, что угодно: излишний пафос в пережитом – антисоветчина, то, что казалось пессимистичным, – антисоветчина. Человеческие чувства – тоже не надо, выбросить. Я не спорил с такой постановкой вопроса, но свое дело знал хорошо.

Так называемое «документальное» кино о войне было достаточно односторонним, в нем зрителю рассказывали в основном о том, как мы окружили, побили, выиграли. Поверх любой хроники накладывали текст, какие мы победители. Я же видел за этой хроникой другую историю войны. И фотографии, которые Марголис раскапывал в государственных или семейных архивах (его отец тоже прошел войну), показывали солдатский быт, окопы, землянки, глаза. Нечеткость снимка, как правило, свидетельствовала о подлинности, не постановочном характере фотографии. Наша редакция помещалась в огромном ангаре. И весь пол между столами вплоть до кабинета Зеброва я сплошь укладывал фотографиями. Ползал, раскладывал по блокам, выстраивал свои истории.

Тексты жестко редактировались, а зрительный ряд цензурой по-прежнему считывался плохо. Я знал это и вместе с оператором использовал «картинку» по максимуму: укрупнение тоскливых глаз, акцент на пластику человека, который на фронте пишет письмо в свободную минуту, выстраивание монтажных фраз. А блокадные фотографии! Они несли свой второй план, и это давало возможность художественно творить. Тексты мы старались писать нейтральные и предельно лаконичные, но их все равно марали. Передача «Герои и подвиги» не была учебной передачей в прямом, обычном смысле этого слова. Там не нужно было запоминать точные даты, дислокации войск, события. Она давала эмоциональное знание, ощущение, впечатление, что для обучения казалось мне чрезвычайно важным. Искусство работает именно таким образом, не правда ли?

Запомнил один эпизод. Я делал передачу о Доме Павлова в Сталинграде, который немцы так и не смогли захватить. Он оборонялся 58 дней. К нам в редакцию приехали участники тех боев и тот самый сержант Павлов. Теперь он был священник, небольшого роста человек, круглый как бы весь. Мы шли в прямом эфире, без записи. В других редакциях уже была видеозапись, у нас в Учебной пока нет, и я шутил, что все наши передачи улетали в эфир, как в трубу крематория.

И вот они рассказывают про оборону дома Павлова и упоминают, что защищали дом люди разных национальностей. Узбеки, татары, русские, белорусы, украинцы, чуваши. Это было прописано в сценарии как подтверждение интернациональной сути советского государства. После записи все вернулись в редакцию, я поблагодарил участников. Павлов подошел ко мне и доверительно говорит: «Знаете, а среди нас был один еврей» – «А почему тогда Вы об этом не сказали?» И был трудный момент. Он смотрел на меня и думал, наверное: «А почему я и вправду об этом не сказал?» И ему вдруг стало ужасно неловко. Он похлопал меня по плечу, мол, парень, ты что, не понимаешь? не понимаешь, что ли, почему я не сказал? Много лет спустя встретились на каком-то приеме в Москве (я его не узнал, мне сказали, вон тот самый Павлов, Герой Советского Союза)

Слава Богу, что была учебная редакция! Это помогло мне уже в новое время, когда я решил организовать свою Мастерскую. Я понимал, с чего я начну, и начал с образовательных кассет. Пришли новые технологии, открылась фантастическая ниша. Одна из первых образовательных кассет под знаком «Мастерская Игоря Шадхана» была «Русский язык: орфография и синтаксис». Были «Уроки рисования с Илоной», чуть позже – уроки английского, французского, немецкого языка. Целый год мы 5 раз в неделю выходили со своим учебным вещанием на канале «Культура». Всего в учебном каталоге создали около 70 наименований программ. Очень благодарная сфера деятельности.

Н. Ш. Игорь был образованным человеком. И природа всех его знаний, думаю, носила эмоциональный характер. «Скучное» знание просто не задерживалось в его голове, поэтому всякое знание, которым ему хотелось поделиться, он сначала превращал в игру, делал доступным и увлекательным на эмоциональном плане. Стремился в процесс обучения внести переживание, наслаждение. Он настаивал на огромном потенциале Учебного телевидения, разрабатывал концепцию учебного телевидения в 2000-е годы, обивал пороги телеканалов, неоднократно докладывал по этому вопросу в Министерстве образования. Его последняя встреча в Кремле тоже была посвящена исключительно созданию образовательного канала, и идея его получила поддержку Президента.

Он одновременно мог читать несколько книг, увлечься самой невероятной идеей – от искусственного интеллекта (Шамиль Алиев) до пентакварка (Дмитрий Дьяконов) и от сверхсознания (Вячеслав Бронников) до регенерации органов при помощи гирудотерапии (Лариса Жихарева). Это лишь некоторые темы и герои его передач, неиссякаемое любопытство делало его достойным собеседником для Натальи Бехтеревой, Владимира Грибова, Жореса Алферова, оригинальнейших мыслителей своего времени. Шадхан только смеялся в ответ на мой вопрос, почему они соглашаются с ним разговаривать: «Ага, с таким дилетантом! Ты лучше у них спроси!» Он быстро схватывал суть и умел просто рассказать зрителям о сложном. Думаю, он оттачивал это умение в Учебном телевидении.

И. Ш. Цель нашей жизни – назвать вещи своими именами. Точно назвать, точно определить. Вот когда мы говорим: «В начале было слово».

А почему для меня это так важно? Потому что, когда возникло слово, сразу началось творчество. Слова были разные и языки были разные, и у каждого человека и появилась возможность представить мир по-своему. Как интересно: один видит мир и говорит об этом мире! Другой слышит мир, тогда появляется музыка в этом мире. Третий видит краски, их сочетания, форму, так рождаются художники.

Мир превращается в творчество, мир превращается в фантазию, потому что никто не знает, какой он есть на самом деле.

Мы живем, как ни странно, в сплошном творчестве, знаете еще почему? Я задал себе такой вопрос: вот я пришел в филармонию, я не обладаю музыкальным слухом, с воспроизведением музыки у меня плохо. Дают сложнейшую симфонию, подавляющее большинство слушателей не умеют играть на музыкальных инструментах. Но как они эту музыку переживают, как они ее чувствуют, как они ее слышат!

В каждом человеке потенциально заложено все на свете. Я это говорю не ради баек. Человек, пришедший работать в телевидение, обладает по определению удивительным качеством, свойством. Он же не идет работать в подготовленный, избранный зал. Вот, допустим Лев Додин, у него театр Европы, у него есть свой зритель, который придет и оценит. А в телевидение человек приходит работать для всех и всем своим существом. И только такое представление о мире, которое есть у меня, дает возможность бросить туда самые тонкие чувства, самые высокие. Если есть это в человеке. Или помойку туда принести.

Вот такая у телевидения фантастическая роль. Пока оно этой роли не играет. Точнее то играет, то не играет.

Когда я изменил театру и зацепился за телевидение, а телевидение за меня, моя мама отнеслась к этому абсолютно пренебрежительно. Она сказала: «Ну, Игорь, телевидение – это какой-то там рынок, ты на базаре работаешь. Вот был бы ты режиссером театра, это бы я поняла. Я пришла бы на спектакль, мое кресло было бы в первом ряду. Я посмотрела бы твой спектакль. Увидела бы, как все хлопают. Я бы плакала вместе со всеми. И, конечно же, повернулась бы к даме справа или слева и сказала: „Знаете, это ведь поставил мой сын…“ А так – что это?»

А ведь я в ту пору был уже довольно известным режиссером. Так относилась к телевидению мама, а я так не относился.

С помощью учебной редакции, хоть это невероятно, я оказался в центре деловой, не праздно болтающей, но образовательной, педагогической, артистической интеллигенции Ленинграда. Казалось бы, наказали, не взяли на телевизионную работу, а оказалось, взяли, да еще на какую! Это если б захотеть специально, то еще хрен попадешь! А тут не прошел по национальным параметрам в большое вещание, тебя туда засунули, где ты получил образование, человеческое профессиональное обогащение. Там я почувствовал себя еще более сильным. Потому что у меня, оказалось, получается общение с профессорами, академиками, с двумя-тремя лучшими шахматистами планеты. Оказалось, что могу их спросить, и им будет интересно отвечать. Я видел, как у меня с этими значительными людьми происходит интеллектуальный, нравственный, человеческий контакт, и вырастал в собственных глазах, получал полифоничное образование. Я отработал в Учебной редакции три с половиной года, как в Воркуте, и это был новый полигон для раскрытия моих возможностей.