Читать книгу Расскажи про меня, Игорь! Метод Шадхана - Наталья Шадхан - Страница 5

Глава 2

Кама

ОглавлениеСледующим местом работы для меня стала Воркутинская студия телевидения.

Студия выдавала в эфир один час собственного вещания в день. На этот час работали детская, драматическая, общественно-политическая и кино- редакции. Остальное время заполняли программы, присылаемые из Москвы, а также полнометражные фильмы. Во главе телевидения – директор, второе лицо – главный редактор Елена Алексеевна Андреева, чувашка, полная блондинка с большими серыми глазами, очень добродушная, в очках. Она внимательно вычитывала тексты (видеозаписи тогда не было), и смотрела все, что вечером пойдет в эфир, а также то, что репетировалось. Ты должен был слово в слово произносить новости, любая передача репетировалась, и ни в коем случае без подписи главного редактора текст не мог быть изменен. Эти репетиции назывались тракты и служили цензурной проверке. Поэтому дикторы или журналисты в эфире большинство текстов просто читали в кадре, выучить это было невозможно, суфлеров не было. А все остальное было игровое, тоже «выученное» – детские передачи, собственные постановки, кинообзоры. В Общественно-политической редакции, если кто и выступал, – тоже все читали по бумажке. Невероятно скучное и муторное было наше телевидение.

…Она была самая длинноногая женщина в моей жизни, Кама, Кармия Павловна Верхорубова. Муж – актер в Сыктывкарском театре, она – режиссер детского вещания на Воркутинском телевидении, и у них была дочка. Кама была старше меня, наверное, лет на 8, бальзаковский возраст. Когда тебе 22, а женщине 30, то от женщины невозможно оторваться. Она тебя манит, она много чего знает, а ты еще мало.

В общем, у нас завязался роман.

Возвращаясь к Андреевой. Она была редактором и любила вылавливать во всем какой-то дополнительный смысл. Ей казалось, что ты что-то тут хочешь сказать не совсем так, как на бумажке, любила очень эти подтексты, она их даже придумывала. Это была ее как бы профессиональная деятельность. А вторая ее деятельность, совместная с главным художником Почиталиным, была в том, чтобы следить, как, у кого и с кем в коллективе возникают романы. У них было такое генеалогическое древо, как они его называли. Ага, посмотрим, Кармия Верхорубова, у нее, допустим, был роман с N, значит, ставилась такая стрелочка от Камы к N, а потом от этого N линия шла к какой-нибудь Маше. И все это лежало у наших начальников под стеклом, время от времени они это обсуждали.

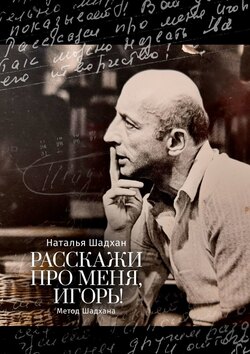

Как я об этом узнал? Когда у меня закрутился роман с Кармией Павловной Верхорубовой, Елена Алексеевна Андреева вызвала меня в кабинет и сказала: «Мальчик!» (а должен сказать, что я уже в ту пору был лысый, и меня еще в институте звали «сзади пенсионер, спереди пионер». И глаза у меня были какие-то детские, я с любопытством на все смотрел и этим вызывал к себе трогательное отношение). «Мальчик, – сказала она, – что же вы, голубчик! Как же вы так могли? Вот посмотрите, здесь все про нее написано». И показывает это древо. Я впервые в таком качестве увидел генеалогическое древо. А она продолжает: «Здесь у нее связь с этим, здесь с другим, она же вас просто заманивает в свои сети, в свой капкан!» Так по-матерински главный редактор обо мне заботилась: «Мы вам, мальчик мой, кого-нибудь подыщем, не бросайтесь в этот омут!» Но я в этот омут бросился.

Мне было очень хорошо с этой женщиной. И в работе тоже. Потому что она гораздо больше понимала в телевидении, чем я. Может, я был и начитаннее ее, больше разбирался в драматургии, мог ловчее работать с детьми, заниматься с ними актерским мастерством и все прочее. Но она знала, как все это снимать и показывать, как могут работать две или три камеры, какая камера должна держать общий план, какая – средний, какая – крупный. У нее были совершенно удивительные руки, помню эти руки с длинными пальцами на студийном пульте, на каждую кнопку которого была запитана своя камера. Я быстро освоил пульт и мог вести то один, то другой, то третий микшер, а мог и совместить их во время съемки. Я в этот момент как будто ехал на тройке, операторы в студии были в моих руках, и я им кричал в наушники: «Вторая – крупный, первая – средний, третья – пошла вверх, первая – наезд…» И в этом чередовании планов возникало, в моем понимании, то самое телевидение. Звукорежиссеру справа ты командовал: «Музыка, начали, первые такты тихонько, громче, пошли!»

Возникала музыка, голоса, заставки, лица, мизансцены, возникали проезды, панорамы. И ты вершил какую-то невероятную картину. Возникала некая правда, но такая монтажная правда, потому что подключались твои глаза. Ты мог увидеть героя издали и медленно-медленно к нему подъезжать. Я помню, что впоследствии, когда я влюбился в это дело, мы очень много экспериментировали с оператором Юрием Барсуковым. Потом он был главным оператором Центрального телевидения. Много лет спустя (я уже работал в Ленинграде, а он на ЦТ, оба уже были известными людьми) мы с ним пересекались иногда в Останкино и вспоминали Воркуту: «Юрка, когда же мы с тобой что-нибудь вместе сделаем?» – «Игорь, я так хочу снова поработать с тобой!»

А работали мы так: представьте себе одну камеру и одну фотографию. Я мог сделать 15-минутную передачу на одной только фотографии. На одной! Мы искали с оператором форму. Представляете, Воркута. А где вспоминался Мейерхольд? – там. Мейерхольд не впрямую, не своей биомеханикой, каким-то разложением текста на гласные и согласные, а Мейерхольд как символ, как знамя каких-то формальных приемов. Мейерхольд – такого слова большинство зрителей никогда не слышали. Я не мог говорить, но я мог искать. Я мог проявляться, как человек, который ищет. И вообще говорили: «Неизвестно, что Шадхан завтра сделает». И вовсе не текст имелся в виду, а как он сделает, с чего начнет, как будет показывать.

Мы, например, могли поставить фотографию на пюпитр в самый дальний конец студии (а студия там 120—150 метров в длину), и Юра мог ехать медленно, ровно. Ни в коем случае не теряя фокуса, подъезжая к этой фотографии, тихонько ее укрупняя. Вступала музыка, тихонько развиваясь, где-то тактов через двадцать возникал закадровый голос. И зритель ждал, чего же они покажут? А мы показываем историческую фотографию. Зритель вглядывается, возникает крупный план, звучит музыка форте, камера резко идет влево и дает изображение под острым углом слева направо, потом резко вправо, чередуя затемнение, разные крупности. В общем, эту одну фотографию можно было драматургически обыграть телевизионными выразительными средствами, и все происходило в прямом эфире на глазах зрителей. Потом, когда великий теоретик телевидения Всеволод Вильчек писал об «эффекте присутствия» на телевидении, он писал именно об этом: оператор шагал как бы вместе со зрителем, а я, режиссер, координировал его движения, и зритель присутствовал при этом, анализировал с нами вместе, трактовал изображение, укрупнял, отдалял от себя, разговаривал, договаривался с ним.

У меня возникало такое ощущение свободы, поскольку слово-то контролировалось, произносить-то можно было только определенные, утвержденные, отрепетированные слова, а изображение никто из цензоров и редакторов не контролировал, и никто ничего не понимал, что там Шадхан с Барсуковым крутят вправо-влево? Интересно!

Кама Верхорубова поддерживала мои поиски. Она что-то подсказывала, помогала и не претендовала при этом на то, что она талантливее, умнее меня, нет. Она мною восхищалась, восторгалась, она как-то по-особому прищуривала глаза. Она носила очки, а за очками глаза были… – ну разве можно сказать про какую-нибудь женщину в очках, что у нее красивые глаза? Ну, можно, если очки снимет. А у нее в очках были такие потрясающие глаза, и очки были, как та самая одежда, которую хотелось снять. Такого я больше никогда в жизни не встречал. Хотя это были самые обыкновенные очки, тогда красивых не было.

Она понимала телевидение. Когда я пришел работать туда в 1962 году, студия существовала уже три года, и Кама там работала. Она понимала формальные, организационные вещи – как снимают и переключаются камеры с одной на другую, как грамотно и незаметно монтируется изображение.

Ты видишь в кино сыгранную и смонтированную для тебя историю. Ты следишь: вот она началась, чем же она закончится? Она где-то уже существует. Телевидение – это совершенно другое, это другой вид общения. Ты не знаешь, что будет через мгновение, и никто не знает. И режиссер рождает изображение при помощи своей команды. Оператор ищет, находит, и в этот же момент режиссер, сидя за пультом, нажимает кнопку. И возникает нечто живое, абсолютно непредвиденное. Импровизированное. Это и создает эффект, будто зритель, сидя у телевизора, участвует в создании этого произведения. Был такой вид общения, который, к сожалению, сейчас практически потерян.

Например, что такое был КВН? КВН – это в принципе цепочка аттракционов, цепочка эпизодов, где люди отвечают на умные вопросы. А ведь часто то, что происходит в студии сегодня, скучно, изначально скучно. И зрители там сидят не для того, чтобы жить и участвовать, а для того, чтоб было, что показывать. Сидят в виде мебели. Сейчас запись всех ток-шоу начинается с того, что 15 минут снимают аудиторию, которая хлопает. С улыбками, потом с нейтральным выражением лиц, потом с возмущением. Это статисты, кадры аплодисментов понадобятся на монтаже. А к нам тогда в КВН приходили люди, болельщики. Они приходили туда жить, отдавать свои страсти, применять свой ум. Всем трем камерам было что снимать. Вот это была работа! Операторы были мокрые, после полутора часов живого эфира рубашки можно было выжимать. А у меня бешено работала фантазия, и я в том действии искал живую жизнь, страсти, ревность, любовь. Часто помимо прямого действия, обычного конкурса, происходящего в КВН, удавалось увидеть и столкнуть разные взгляды, например, двух соперниц, вытащить какие-то иные пласты жизни. Я уходил от пульта такой же взмокший, руки-ноги дрожали, и мы были счастливы.

А концовки, которые я придумывал каждый раз: то вся студия несла мне свои часы, то игрушки, то мы вывозили камеры на улицу и вглядывались в вечернее небо и звезды (а студийную камеру дальше ступенек не выкатишь). Мы выходили на старт и мы не знали, и что нас ждет на финише. Вот это было удивительное общение с людьми. Вот это было телевидение!

Так вот, Кама Верхорубова стала, скажем так, одной из моих женщин-учителей, которая вводила меня в это самое телевидение. В своем общежитии я бывал нечасто, в основном жил у Камы. Иногда приезжал ее муж, и тогда я перебирался в общежитие. Соседом по комнате был Федя Омельчук, заместитель коменданта общежития. Он был старше лет на десять, ему было за тридцать, и он мечтал жениться. И на вопрос, почему же не женится, отвечал: «Никак девушку не могу найти». «Как это ты не можешь девушку найти?» – удивлялся я. – «Начинаешь с ними спать, а они уже все не девушки». Это когда было? Мы сейчас говорим, что девушек нет, и молодежь развратная. А Федя тогда жаловался: просто, говорил, распутство какое-то, все уже не девушки. Я все пытался его переубедить. Но у него была какая-то своя модель семейной жизни. Он был славный парень, заботился, мог даже приготовить мне поесть, потому что я очень поздно приходил.

И все-таки он нашел свою девушку, смешную-смешную, некрасивую-некрасивую, на мой взгляд. И женился на ней. Прошло много лет, мы где-то встретились, он меня узнал. Это был располневший, огромный человек, а жена такая же маленькая. Она так же преданно смотрела ему в глаза, и он был счастлив. Он искал эту девушку. А я? Искал ли я? Нет, пожалуй. Может быть, я был верен Каме?

Мне просто нравились женщины, я охотно вступал с ними в отношения, поскольку мы жили в свободное время, тем более в Воркуте. Семья далеко, стыдиться некого. Постель не была такой запретной, а те девушки и чужие жены, с которыми меня связывали случайные встречи, – у них тоже были связи разорваны, родители далеко. Если б я знал, что у девушки есть мама, что она ее ждет, если б я задумался, что эта девушка тоже ищет свое счастье…