Читать книгу No llores que vas a ser feliz - Neus Roig - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Introducción

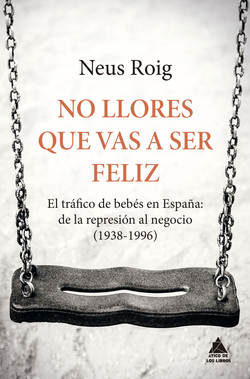

ОглавлениеNO LLORES QUE VAS A SER FELIZ

Llevo algo dentro de mis entrañas

Que no lo puedo querer

Pobrecito niño que ahora vas a nacer

Si supieras lo triste que me pongo

Cuando pienso lo que contigo voy a hacer

Pero piensa niño pequeño; que es mi deber

Me gustaría que si algún día te enteras

Que tu Madre no te quiso

Me puedas perdonar

Porque hijo mío

Yo no te puedo guardar

No ya por mis Padres, ni por dinero

Sino porque no te quiero

Oh! Pero no llores, mi niño pequeño

Que solo no vas a estar en el mundo

Tendrás unos Padres que te van a querer más

Que nadie, y por supuesto más que yo.

Este es un fragmento de la carta, supuestamente de la madre que lo abandonó, para un niño adoptado, que le entregaron las monjas de la Maternidad de Peñagrande.

Cuatro cartas como esta llegaron a mis manos en menos de un mes. Tras el estupor que me produjo recibirlas, me planteé: «¿Es posible que cuatro madres pensaran y escribieran exactamente lo mismo?». Por ellos y ellas, esta carta da título al libro. Es mi forma de dar voz a esas madres. Nunca sabremos cómo se las condicionó a firmarlas, nunca podremos compensar a esos hijos e hijas que la recibieron pensando que sus madres no los querían. Quizá la realidad de lo que sucedió sea muy distinta a lo que pensaron cuando la leyeron por primera vez.

Mi recuerdo especial, por tanto, es para esas madres, padres y familias a las que, sin pestañear, un médico o una monja les dijo que su bebé había muerto, mientras «pasaba a lactancia artificial» en los brazos de la que acababa de parir un fajo de billetes.

Al escoger el robo de bebés y niños en España como el eje de mi tesis doctoral, base del libro que el lector tiene en sus manos, era consciente de que era un tema candente y de actualidad, y que no sería fácil.

Aconsejada por mis tres directores de tesis, decidí analizar la desvinculación biológica forzada de bebés en España durante el largo período de la dictadura franquista y las dos primeras décadas de la democracia (1938-1996). Sabíamos que podían existir casos anteriores a la Guerra Civil, pero eran acuerdos entre familias o entre familias y órdenes religiosas que regentaban hospicios y el Estado nada tenía que ver con ello. Desde la Inquisición no se había vuelto a forzar el abandono, aunque sí a condicionar por el estado civil de la madre. Pero no quería investigar esos casos, sino que quería centrarme en el robo institucionalizado de bebés y niños. ¿Y no puede haber casos posteriores a 1996? Es posible, como el denunciado en Huelva de un parto acaecido en 2001, pero la Ley de Adopción de 1996 marcaba una inflexión que nos servía para poder parar en un punto concreto y, tras analizarlo, decidimos que era el adecuado.

A medida que contactaba con las asociaciones de víctimas y con las familias, lo primero que me llamó la atención fue la terrible situación emocional que estaban viviendo. No eran duelos por la muerte de un bebé; estaban inmersos en un proceso de tortura emocional continuado y sostenido en el tiempo porque desconocían el paradero de su hijo o hija, del que le comunicaron una muerte que ni tan siquiera les certificaron en muchos de los casos.

La pregunta que surgía una y otra vez en mi mente era: «¿Cómo es posible que en el siglo xxi hubiera personas con un sufrimiento psicológico de estas dimensiones en España y que el Estado no hiciera nada para remediarlo?». Del mismo modo, al empezar a entrevistar a personas que constan como hijos/as biológicos/as de unas madres que no los parieron, era testigo de un sufrimiento indescriptible. ¿Cómo es posible que no pudieran saber su identidad biológica? ¿Cómo es posible que si se consultan los programas informáticos que dan acceso a las estadísticas españolas, aparezcan madres que presuntamente «parieron» en España como primerizas con más de cincuenta años, en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo xx y no se investigue de oficio?

Estas preguntas me llevaron a investigar las adopciones irregulares y las identidades falseadas a partir de los primeros años del franquismo. Fue el momento en que se adaptaron leyes que permitieron inscribir hijos e hijas de madres presas y de familias represaliadas como hijos biológicos de otras madres afines al poder, hasta con tres años de posterioridad al parto real.

De mi investigación se desprende que la Iglesia colaboró de una manera decisiva en la represión a las familias contrarias al Régimen y algunas órdenes religiosas muy concretas participaron en el tráfico de bebés, y con el paso del tiempo se convirtió en un negocio de venta de bebés. Los acuerdos económicos se disfrazaron como limosnas y donativos. Mi objetivo era identificar a los actores de este sistema y describir cómo, con el transcurso del tiempo, convirtieron la represión en negocio.

La Ley de Amnistía 46/1977 de 15 de octubre fue redactada en unos términos, pero a lo largo de los años, se ha usado como Ley de Punto Final para seguir escondiendo, bajo la alfombra de la impunidad, hechos considerados por el Derecho Internacional como Delitos de Lesa Humanidad. Ya en democracia, sin embargo, las sustracciones siguieron hasta el cambio de las leyes de adopción de 1987 y 1996 y la Ley de Registro Civil de 2011 cuando, teóricamente, se consigue erradicar la trata de recién nacidos. Como ya he dicho, la Ley de Adopción de 1996 que da derecho a la persona adoptada a conocer su identidad marca el momento que pone fin a mi investigación.

El trabajo que sustenta este libro estudia la desaparición forzada de bebés en España desde una perspectiva histórica, antropológica y jurídica. Desde estas tres ciencias se ha tratado principalmente la represión a las madres republicanas y la adopción ilícita de sus menores, pero no se ha profundizado en las desapariciones forzadas y las defunciones falsas de bebés acaecidas en los hospitales o clínicas españolas. La realidad fue que la dictadura franquista ocultaba todos los contextos incómodos para el Régimen. Así, las víctimas, en lugar de verse como tales y denunciar y evidenciar los hechos, ocultaron su verdad para no ser marcados como enemigos del Gobierno y, con ello, sufrir las consecuencias.

Así, hasta llegada la democracia, en los libros, periódicos y revistas únicamente se podía leer la versión oficial. Solo recientemente se ha empezado a reescribir la historia española a partir de procesos de recuperación documental y oral. Documentos, fotografías y relatos guardados en el exilio por particulares, archivos internacionales y gobiernos autonómicos, especialmente el catalán y el vasco, en la clandestinidad del destierro o en lugares recónditos inaccesibles que solo las personas relacionadas sabían dónde estaban escondidos, han ayudado a evidenciar la crueldad de la guerra y de los primeros años de posguerra.

Las madres encarceladas con sus hijos e hijas que relataron su testimonio a sus familiares y a historiadores como Paul Preston o Ricard Vinyes han puesto de manifiesto la realidad hostil y represora que sufrieron, a veces con consecuencias letales como la destrucción de la familia a raíz de la separación forzada. Silenciar a la población no significó que se pudiese acallar el rumor de fondo en sus almas, ese rumor silente que marca el sufrimiento sin poder hablar más allá de la intimidad del hogar.

Las lenguas prohibidas —catalán, vasco y gallego— se seguían hablando de puertas para adentro, pero eso sí, se perdió mayoritariamente su escritura al no ser posible en ningún ámbito social ni oficial. Los abuelos y abuelas, entre ellos los míos, explicaron a los nietos y nietas cómo se vivía antes de la guerra, qué significó para ellos sobrevivir y cómo familiares que se fueron al frente no volvieron y nunca supieron qué ocurrió con ellos. Quizá les costó más explicar, por el dolor que les causaba, que en la cárcel les había desaparecido un hijo o una hija o se les había muerto por la falta de higiene y alimento.

El régimen franquista documentó exhaustivamente todos los encarcelamientos y ejecuciones, así como los privilegios otorgados a sus afines, pero los documentos que no se han destruido fueron clasificados por el Gobierno y por la Iglesia, guardados bajo las siete llaves por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que impide el acceso a todo documento que no esté relacionado directamente con la persona, y los Acuerdos Concordatarios con la Santa Sede que dificultan, por no decir que impiden, el acceso al conocimiento de la realidad.

Por ello, la memoria oral ha sido una de las fuentes principales para empezar a desempolvar archivos y encontrar documentos que demuestren lo ocurrido. Es evidente que los caminos de la memoria no son fáciles, pero sirven para que políticos y juristas promulguen leyes de Recuperación de la Memoria Democrática. De hecho, la estatal, la andaluza, la catalana, la navarra, la canaria y la valenciana ya están aprobadas, aunque solo parcialmente desarrolladas. Son leyes que aspiran a que, desde los gobiernos autonómicos, se pueda devolver la dignidad a las personas que los vencedores de la guerra consideran enemigos de la Patria. Es importante recuperar los restos de cadáveres de los asesinados de las fosas y de las cunetas, devolverlos a sus familiares para que los entierren en cementerios o, al menos, puedan realizar ceremonias y reconocimientos acordes a sus creencias. A priori, parece una tarea compleja debido a la dificultad económica y técnica que supone, pero, y ahí entramos nosotros con nuestra investigación, hay testimonios vivos, personas apartadas indebidamente de sus familiares cuando eran bebés y que, teniendo en cuenta su edad, todavía pueden vivir.

Los métodos que los represores utilizaron en este entramado de robo de bebés y de menores de edad fueron los mismos que, posteriormente, copiaron, entre otros, las dictaduras argentina y chilena: se registraban como hijos biológicos de los nuevos padres y se destruía toda la documentación anterior que los relacionase con la familia de origen.

El plan trazado por las autoridades franquistas no se limitaba a ganar la guerra; en realidad, se trataba de una política de exterminio del otro. Cuando se acercaba el final de la guerra, hubo que preparar ideológicamente el terreno para la gran represión regeneradora que se iba a iniciar en la inmediata posguerra.1 Franco contó con la bendición eclesiástica que consideraba la guerra como una cruzada de liberación nacional. La cárcel, el cuartel, el manicomio, la escuela y el púlpito fueron los dominios de clérigos, monjas, militares y psiquiatras seguidores de unos métodos nazis que los españoles, con su experiencia de siglos de inquisición, desarrollaron perfectamente. Daba igual dominar a la población o matar a los insurrectos, el fin era la regeneración racial de los españoles según los cánones del bando nacional.

El exterminio del adversario, desde luego, ha sido una constante en la humanidad. Las guerras por dominio, creencias, religión y posesión territorial han condicionado la vida de la población civil que las sufre. Los ataques a los más vulnerables, como las mujeres, los niños y los bebés, sirven para desmoralizar al enemigo, destrozando su bien más preciado: «sus familias».

Algunos gobiernos de ideología fascista o totalitaria pueden llegar a forzar la desvinculación del menor de sus progenitores y familiares para convertirlos en víctimas sin ningún tipo de protección. En España, la represión posterior a la guerra fue aceptada socialmente durante casi cuarenta años.

El psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera, concretamente en la revista Acción Española2 en el año 1936, consideraba que los integrantes del bando nacional eran una «raza» en la que predominaba el patriotismo, la responsabilidad moral, los valores éticos y, por encima de todo, la religiosidad. Por el contrario, los miembros del bando republicano eran unos resentidos que, movidos por la envidia, el rencor, la rabia y la venganza, trataban de destrozar los valores de la raza hispánica. En su libro Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza,3 el propio Vallejo-Nágera explica orgulloso que por sus venas corre sangre de inquisidor que había heredado genéticamente de sus padres.

El también psiquiatra español Enrique González Duro4 llega a calificar a Vallejo-Nágera como «el Menguele español». Vallejo-Nágera creía que, para salvar a España, había que actuar implacablemente aunque hubiera que eliminar a la mitad de la población.

Al principio de la guerra, el bando republicano controlaba las instituciones benéfico-asistenciales bajo el mandato del Título III, Capítulo II, artículo 43 de la Constitución de 1931, que regulaba de forma subsidiaria, y haciendo mención expresa a la Declaración de Ginebra de 1924, el papel del Estado como garante de la protección pública a la infancia.5 Durante la guerra, el gobierno de la República y el de Euskadi, con la ayuda de organizaciones sindicales, políticas, religiosas y humanitarias, decidieron evacuar y trasladar a la población infantil con carácter urgente, provisional y mientras durase la contienda a la costa levantina, a Catalunya y Aragón, y para ello se crearon Colonias Escolares e Infantiles que dependían del Ministerio de Instrucción Pública.6

Con el avance de las fuerzas autodenominadas nacionales, el Gobierno republicano llegó a expatriar a un total de 34 037 niños, de los cuales Francia acogió 17 489, Inglaterra 4435, Bélgica 5130, Suiza 807, México 430, Dinamarca 120, la URSS 5291 y la zona franco-africana 335. Todos estos países mantuvieron relaciones de apoyo a la legitimidad constitucional del Gobierno republicano. Por la parte nacional, el Gobierno de Burgos no optó por la expatriación de los huérfanos de sus tropas, sino por la asistencia y cuidado en territorio nacional o facilitando su adopción a familias de reconocida solvencia y moralidad.7

Una vez finalizada la Guerra Civil, el bando vencedor usurpó de forma sistemática a los hijos e hijas de madres republicanas, especialmente las que estaban recluidas en cárceles, y los entregó a familias cristianas para educarlos en el catolicismo y en los valores de la causa nacional. Muchas presas fueron ejecutadas tras el alumbramiento o separadas forzosamente de sus bebés. A tal efecto, se redactó la Orden de 30 de marzo de 1940 que permitió al Estado ejercer la patria potestad de los menores y retirársela a sus progenitores, que solo ejercerían la guarda, siempre que fuesen afines al régimen. A las madres encarceladas se las apartaba de sus hijos e hijas, que tenían un destino que ellas nunca llegarían a saber. A los niños y niñas menores de cuatro años se los cargaba en trenes. El dolor y las lágrimas son el único recuerdo que les queda de aquel viaje. Alguna persona de un despacho decidió y ordenó que viajaran hacia un destino desconocido,8 aunque no hay constancia de que el bando nacional realizase evacuaciones sistemáticas de niños al extranjero, ya que eso no beneficiaba a la causa nacionalista.9 De los estudios realizados a tal efecto se deduce que los niños eran trasladados a otras provincias, desde donde serían irrecuperables para sus padres. Los niños y niñas fueron uno de los objetivos clave de la represión franquista. Debían formar la nueva España y, para ello, tenían que ser criados y educados con los criterios clerico-fascistas.

Mujeres republicanas encarceladas. Una de ellas con un menor de tres años en brazos.10

Prisión de ventas de Madrid.11

El bando ganador, con el fin de doblegar a la población insurrecta a su causa, utilizó la violencia política a través de un conjunto de instrumentos represivos que le permitieron ejercer el control social a través del dolor físico, moral, económico y el desmembramiento de las familias de los sublevados a su causa. Los perdedores sufrieron al menos tres tipos de represiones: la física, las depuraciones profesionales y la económica. La primera y más conocida, la represión física, supuso cárceles, trabajos forzados, fusilamientos masivos y enterramientos en cunetas o fosas comunes, la mayoría de las cuales aún no se han localizado ni exhumado. A través de las depuraciones profesionales se les impidió volver a sus trabajos y ejercer sus profesiones, como queda reflejado en las investigaciones sobre las depuraciones de maestros, ferroviarios y personal de Correos, y todavía están pendientes de estudios en profundidad las depuraciones del funcionariado de las corporaciones locales, provinciales y del Estado. A todo ello se unió la represión económica, que se concretó en las incautaciones de bienes durante la Guerra Civil y la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas a partir de 1939, que aunque dejó de tener vigencia en 1945, sus efectos perduraron hasta 1966. Esta última represión fue simultánea y complementaria de las dos primeras y tuvo especial incidencia en las mujeres y las familias, pues los maridos habían sido fusilados, estaban en las cárceles o bien habían tomado el camino del exilio, pero las multas recayeron sobre sus familiares.12

En el caso de las mujeres, que es el tema que nos ocupa, sufrieron una doble represión. Por una parte, debido a sus actividades políticas y sindicales, por ser hijas, esposas o madres de rojos, pero también sufrieron la represión por ser mujeres. Esta represión de género se puso de relieve en el ataque a sus cuerpos en actos como vejaciones, tocamientos, violaciones, rapados, aceite de ricino, paseos, etc.13

El gobierno militar y dictatorial que se estableció como legítimo instituyó unos sistemas penitenciarios que permitieron reprimir a quien se le imputara delito de desafección al Movimiento Nacional, personas que llegaron a pagar hasta con sus vidas. No importaba el delito ni la causa, solo la vinculación republicana o la sospecha o la simpatía por ella.14

La violencia política y los instrumentos represivos utilizados a partir de la finalización de la contienda, junto con el análisis de cómo la destrucción de la familia de los disidentes, a través de sus mujeres y de sus hijos, pudo cambiar el sistema social del país, es una de las bases de este libro. Los detenidos después de la guerra eran sometidos a torturas para que delataran a sus compañeros. La población civil, a través de sus familiares, conocía los hechos y, por tanto, temían ser detenidos.

Durante la dictadura franquista, la marginación también se usaba como método represor hacia la familia mediante la falta de trabajo y los cambios de roles educativos, tanto en la escuela como en la vida social. La iglesia católica y el ejército fueron los principales valedores del sistema político establecido y los que, en nombre del Estado, controlaban a los supuestos insurrectos civiles. Los así llamados «insurrectos», por el solo hecho de que un vecino denunciara, eran arrestados y se procedía a la incautación de sus bienes, con la consecuente miseria para su familia, si no era encarcelada o ejecutada también, a excepción de los niños y niñas que eran entregados a familiares afines al régimen o ingresados en inclusas, conventos u hospicios. La denominación, conceptualmente extraña, de «eugenesia positiva» tuvo graves consecuencias, puesto que la finalidad declarada no era otra que multiplicar a los selectos y dejar que perecieran o ejecutaran a los débiles.15 Las mujeres y los hijos fueron el blanco represivo por excelencia una vez el padre de familia ya había muerto o era encarcelado. El miedo, el terror, la marginación social, la falta de trabajo, la miseria, la religión y los cambios culturales fueron las principales armas de control.

Por otra parte, también existían renuncias voluntarias de madres que, ante la imposibilidad de poder criar adecuadamente a sus hijos, los depositaban en los tornos de las iglesias o en las puertas de los orfanatos, práctica habitual en entornos de pobreza. Eran abandonos anónimos, como había ocurrido durante siglos. Las instituciones de la caridad ya estaban preparadas para recibirlos con artilugios —tornos— creados a tal efecto siglos atrás y que seguían en uso. Los niños y niñas podían ser dados en adopción desde el primer día de llegada porque, entre otros motivos, la gran cantidad de ingresos desbordó la capacidad para la que dichas instituciones fueron diseñadas.

Si las renuncias eran voluntarias y se producían en los paritorios de los hospitales o las clínicas, la madre disponía de seis meses para arrepentirse y podía reclamar al bebé para recuperarlo, siempre que estuviese casada, se hubiese casado una vez nacida la criatura o algún familiar masculino se hiciese cargo de la manutención del menor y de la madre y asumiera la tutela. En caso de que la madre fuese menor de edad, debía firmar su renuncia ante notario. Estas condiciones rara vez se cumplían. A la madre que renunciaba ni se le permitía ver a su bebé. A medida que pasaban los años, si la madre había estampado su firma en la renuncia, cuando el parto llegaba a su fin, en determinados hospitales y maternidades, se le aplicaba un anestésico para que no tuviese recuerdos del mismo. Los testimonios de las madres indican que las mantenían sedadas hasta pasados cuatro o cinco días del parto con la excusa de que había sido muy complicado y debían descansar. De esta manera se aseguraban de que si la madre se arrepentía, ya no podía seguir el rastro del recién nacido.

También había madres viudas, pobres y solteras mayores de edad que no renunciaban a sus hijos. Voluntariamente, acudían a las inclusas y a las casas cuna para que cuidasen de sus hijos mientras ellas trabajaban. Esta decisión debería haberse respetado, pero se han documentado casos en que el bebé desaparecía porque una familia dispuesta a pagar por él se había encaprichado del mismo. Hay constancia de falsificaciones registrales de niños y niñas que, supuestamente, han nacido oficialmente hasta tres años más tarde de la fecha real. Es imposible reconstruir su filiación biológica sin la ayuda de los archivos de los hospitales y las clínicas, de la Iglesia, de la administración y de los Tribunales.

«Forat de la vergonya» [Agujero de la vergüenza]. Casa dels Infants Orfes de Barcelona.16

A los niños y niñas depositados voluntariamente en las inclusas se les intentaba buscar un hogar con la ayuda de la iglesia o quedaban confinados en la institución hasta los tres años. A partir de esa edad, pasaban a los orfanatos para ser educados hasta los veintiún años y, en algún caso, hasta los veinticinco. Si eran mujeres, bastaba con casarse para eludir la normativa, o, si eran hombres, con incorporarse al servicio militar. La imagen de las monjas en los trenes con capazos con bebés y algún que otro niño pequeño de la mano conmocionaba a la sociedad y despertaba la pena hacia el desvalido y el agradecimiento hacia el clero.

A medida que pasaba el tiempo, había familias que querían un recién nacido y no un bebé de meses, porque habían simulado un embarazo y un parto ante sus allegados. Por ello, estaban dispuestos a pagar la cantidad que les pidieran a fin de poder registrarlo como hijo biológico.

Hasta el cambio de Ley de Registro Civil de 1958 y la de adopción de 1987, un hijo adoptado no tenía los mismos derechos que un hijo biológico. El deseo de ser padres en una sociedad que consideraba que el fin del matrimonio era la procreación activó la ley de la oferta y la demanda y creó un mercado de recién nacidos asistido por las instituciones eclesiásticas que, auspiciadas por un Estado que concedía el poder y la inmunidad a sus afines, miraba hacia otro lado.

Instituto de Puericultura, Colegio la Paz de Madrid, dormitorio de destetes.17

Inclusa de Madrid, «Manzana de O'Donell», dormitorio de bebés.

Niños de orfanato con monjas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Entre los capazos que las monjas trasladaban era fácil esconder a un recién nacido que había sido arrebatado a su madre sin su consentimiento y a la que normalmente se le comunicaba la muerte del bebé. El destino, por lo general, era una familia de una población distinta que lo estaba esperando para registrarlo como hijo biológico. Estos traslados solían hacerse en taxi, contratado a tal fin.

En los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo xx, las madres solteras, de familias numerosas, de nacimientos gemelares y normalmente procedentes de un entorno de pobreza fueron las principales víctimas de este sistema irregular de adopción. A las madres solteras se las obligaba a renunciar a su hijo o hija recién nacido y, ante la negativa previsible de algunas de ellas, se les comunicaba que el bebé había muerto. A las demás, se les anunciaba la muerte directamente. Hay un dato significativo en el caso de los nacimientos gemelares: siempre moría el de más peso o el del sexo que los nuevos padres decidían. También es significativo que, si el bebé tenía algún supuesto problema de salud, una vez superada la situación y notificado a los padres que al día siguiente se lo podrían llevar a casa, de forma inesperada, el bebé fallecía esa noche y ya no lo podían ver. De hecho, en los casos de bebés que fueron enterrados por sus familiares, es habitual que ahora, al exhumar la tumba, el ADN no corresponda con el de sus progenitores o que la caja estuviera llena de piedras y gasas o, simplemente, tallas hospitalarias.

Inclusa de Valencia. Sala de bebés.18

A medida que pasaron los años, los ejecutores de este sistema de adopción irregular sofisticaron lo que podríamos llamar «el modelo de bebé muerto», cuya práctica se alargó hasta el fin de la dictadura en 1977. Con la llegada la democracia, algunos de los actores de las supuestas redes que se habían creado para cambiar a los bebés de familia y buscar unos padres adecuados para la educación de los mismos, comprendieron que seguía siendo un negocio lucrativo y que podían mantenerlo.

En la etapa de la democracia, ya se elegían a los bebés por el color de los ojos, el color del pelo, el sexo y, sobre todo, que estuvieran sanos. El nuevo perfil de víctimas pasa a ser, en la mayoría de los casos, madres casadas, jóvenes y primerizas, que garantizaban a los padres compradores la «calidad del bebé-producto».

Exhumación del cuerpo de un bebé en el Cementerio de la población de Fortuna (Murcia), mayo de 2012.19

Si se compara el caso español con el argentino, se constata que la principal diferencia reside en que Argentina ha sido capaz de admitir el genocidio, juzgar a los criminales e intentar restaurar las identidades biológicas usurpadas a sus nacionales. España, por el contrario, se niega a admitir y reparar los Crímenes de Lesa Humanidad que se cometieron durante la larga posguerra y que se perpetuaron hasta bien entrada la democracia.

Desde el ámbito periodístico, la revista Interviú20 publicaba en 1981 el reportaje de la periodista Mª Antonia Iglesias y del fotógrafo Germán Gallego, «Los niños robados», en el que realizaron unas fotografías y, en una de las imágenes publicadas, se veía el cuerpo de una niña muerta, recién nacida, congelada dentro de una nevera de la morgue del Hospital San Ramón de Madrid que se usaba para enseñar a los padres que, tras haberles comunicado que su bebé había muerto,21 exigían ver el cuerpo.22

Fotografía realizada por Germán Gallego en la Clínica San Ramón de Madrid.23

En 1985, la monja Asunción Vivas Llorens ya fue condenada por la Audiencia Provincial de Zaragoza24 a cuatro meses de arresto domiciliario por su implicación en adopciones ilegales.25

Desde comienzos de siglo xxi parece que los españoles hemos empezado a despertar del letargo de la dictadura y las promesas de la Transición, a perder el miedo a hablar, a evidenciar la realidad y también a restaurar identidades alteradas pidiendo que cambie la ley para que los delitos no prescriban: entre ellos, la simulación de parto o el de falsedad documental por inscribir hijos nacidos en poblaciones distintas, de madres que no eran las suyas y que fingieron un embarazo sin ni siquiera preguntarse la procedencia real de la criatura.

Entre 2010 y 2012 se crearon veinticinco asociaciones de víctimas; entre las más conocidas por el público podemos nombrar a Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) y SOS-Bebés Robados. En junio de 2012 se agruparon veinticuatro en la Coordinadora Nacional X24. Actualmente están registradas veintiocho asociaciones y la X24 está compuesta solo por siete.

El 27 de enero de 2012, el gran público deja de ver los «niños robados» como casos aislados cuando se produce la primera manifestación de afectados ante la Fiscalía General del Estado y se presenta la primera denuncia colectiva de 261 familias a través de la Asociación ANADIR. Interponen dos nuevas remesas de denuncias colectivas ante la Fiscalía General del Estado en marzo y en mayo de 2011.

Mapa de las denuncias presentas por Anadir el 27 de enero de 2012.26

El camino hasta llegar a este libro ha sido arduo, porque a lo largo de toda la investigación hay dos teorías contrapuestas, y quizá complementarias, y cuesta demostrar la desvinculación de una de la otra: la primera, que los niños abandonados durante y después de la Guerra Civil no formaban parte de una estructura sistematizada instaurada por el poder franquista, sino que se trataba de madres solteras o prostitutas que acudían a los pisos para mujeres embarazadas o a los conventos habilitados para ello a pedir amparo y ayuda para dar al bebé en adopción bajo el paraguas legal del parto anónimo. También acudían madres de familias numerosas que no podían mantener un hijo más y las monjas las ayudaban a darlo en adopción o les permitían dejarlo a su cuidado, mientras ellas iban a trabajar. Y la segunda teoría que emerge de entrevistas, testimonios orales, búsqueda de documentación y cotejo de certificados de defunción es que, desde finales de la Guerra Civil y hasta el año 1952, en España se raptaban niños a las familias tachadas de rojas27 y les cambiaban la identidad inscribiéndolos como hijos biológicos de unos padres dispuestos a criarlos con las normas del gobierno dictatorial de Franco. Esto se siguió produciendo hasta en fechas posteriores, durante la democracia:28 un instrumento de represión se convirtió en un negocio.29

El doctor José Gurrea, ginecólogo de la Clínica Euskalduna de Bilbao, admitía que:

En el Hospital de Cruces, cuando paría una chica de dieciséis o dieciocho años, soltera y que no quería tener al niño, acudía a parir y desde el hospital se avisaba a la familia receptora […] El certificado de nacimiento solo lo podían firmar los ginecólogos como testigos del parto […] Es verdad que estaba falseado, porque no poníamos el nombre de la madre verdadera, sino de la adoptante […] Al día siguiente, el marido ya podía acudir al Registro Civil e inscribir al recién nacido como hijo biológico […] Y si lo pedían, se firmaba como que el niño había nacido en su casa.30

El doctor Gurea realiza una admisión pública de que en los hospitales de la Seguridad Social del País Vasco, se falsificaban partidas de nacimiento para que estos bebés se pudiesen inscribir como hijos biológicos y, si hacía falta, se hacía constar como nacido en casa y no en el hospital. El doctor sabe perfectamente que, como el fingimiento de parto y la falsedad documental están prescritos, y ni siquiera insinúa el cobro por el cambio de identidad del bebé, «no puede pasarle nada» judicialmente hablando. Su testimonio es importante a la vez que estremecedor para evidenciar cómo actuaban.

Este libro intentará dar respuesta a preguntas a priori complejas: ¿desaparecieron bebés en hospitales o clínicas haciendo creer a sus familias que habían muerto? ¿Había médicos y matronas dispuestos a falsificar la documentación del nacimiento para que se pudiese registrar un hijo como biológico sin serlo? ¿Hay falsedad documental en el registro de hijos e hijas como biológicos de madres que no los parieron? ¿Se vendieron bebés recién nacidos en España? Y de ser así, ¿hasta qué fecha?

Es importante resaltar que hasta la Ley Provisional 2/1870, de 17 de junio, del Registro Civil, solo existían los registros eclesiásticos católicos para identificar a la persona. Es a partir de 1502, con las Leyes del Toro promulgadas por el Cardenal Cisneros, que se requiere el doble requisito para ser persona (haber sobrevivido 24 horas al nacimiento y estar bautizado). Todo bebé nacido entre 1502 y 2011 (cambio de Ley del Registro Civil que admite el registro de bebés que nacen vivos y mueren antes de las 24 horas) no era persona, sino solo feto. La Iglesia, a su vez, admitía que el alma entra en el cuerpo y lo vivifica a partir de los 30 días de embarazo, pero todo bebé nacido muerto o que moría sin bautizar tenía un alma condenada por el Pecado Original y sufriría el castigo eterno por el pecado de su concepción por parte de sus padres. La crueldad eclesiástica de castigo a los padres llega hasta 1969, en que a partir del Concilio Vaticano II se estipulan unas «Exequias» para los bebés muertos «sin cristianar» para consuelo de sus padres. Dios con los caminos que Él solo conoce es quien concede el perdón al alma del mortinato y decide si lo admite en el Reino de los Cielos. La propia Iglesia se contradice admitiendo un alma a partir de los 30 días de concepción, pero no admitiendo el reconocimiento de persona hasta las 24 horas de nacido.

Escuela de matronas, sita en calle O'Donnell de Madrid, 191