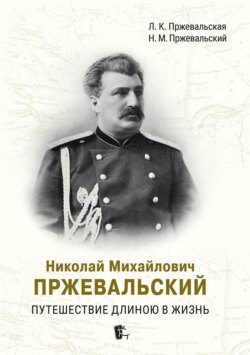

Читать книгу Николай Михайлович Пржевальский. Путешествие длиною в жизнь - Николай Пржевальский - Страница 15

Учеба в гимназии. Военная служба

Смоленская гимназия (1849–1855)

Оглавление«В 1849 году отвезли меня в Смоленск, где определили в гимназию, прямо во второй класс. Здесь, в городе, для меня и брата нанят был флигелек за два с полтиною в месяц, а в гимназию платили тогда за ученье пять рублей в год» (Пржевальский, 1888а, с. 529).

Гимназия в период отрочества Николая Пржевальского была уже старейшим учебным заведением Смоленска. Она пережила к тому времени ряд учебных реформ[83], но по-прежнему продолжала ютиться в старом обветшалом помещении, которое находилось недалеко от нынешнего Сельскохозяйственного института (Большая Советская ул.,10/2).

Здание часто ремонтировали, и случалось, что ремонт затягивался до ноября. Это очень радовало Николая и его брата Владимира. Они подолгу оставались в Отрадном и с удовольствием охотились в родных местах. Охотничьим забавам братья предавались и в окрестностях Смоленска. По словам их товарища по гимназии Я. А. Сердечного, Николай «употреблял все средства и разные предлоги, чтобы убежать в окрестности Смоленска и побродить по лесам и полям». Но такие вольности были возможны только в старших классах.

В первые годы учебы в гимназии за братьями строго присматривал дворовый человек Игнат Шелепов (Н. М. Пржевальский и его путешествие…, 1881, с. 166). Он отводил и приводил их в гимназию, выдавал завтраки, сопровождал на прогулках при играх с одноклассниками. Одних Николая и Владимира никуда не пускали. Мальчики были очень активными, и дядька Игнат часто жаловался их матери, что с «паничами сладу нет, что они шалят». Самую большую «шалость» Николай устроил, когда был в шестом классе: он выбросил в Днепр гимназический журнал с отметками учеников.

Журнал с оценками ученика 5-го класса Николая Пржевальского

Судя по отметкам 13-летнего Николая, ученика пятого класса, учеба шла неровно: средний балл (по совокупности предметов) был три и четыре с минусом; по математике, физике и статистике случались и двойки. Наверное, сказывалось страстное увлечение охотой, потому что в зимние месяцы средний балл был четыре.

Спустя многие годы Николай Михайлович вспоминал о случае с журналом так: «Как-то раз учитель не угодил чем-то воспитанникам шестого класса, и решено было общим советом уничтожить список, в котором ставились отметки. Бросили жребий; исполнение этого „подвига“ выпало на мою долю.

Я тотчас же стащил список и бросил в Днепр, за что меня и моих товарищей посадили в карцер, где держали дня четыре, пока не признается виновный.

После нескольких дней сидения в карцере я пошел к начальству и признался в своей вине; за это постановлено было исключить меня из гимназии. Узнала об этом моя матушка; немедленно приехала в гимназию и просила не исключать ее сына, а хорошенько высечь за сделанную шалость. Меня вздули и оставили в гимназии» (Пржевальский, 1888а, с. 530, 531).

Одигитриевская церковь в начале склона Козловской горы. Смоленск

Николай и Владимир Пржевальские были вольноприходящими учениками и жили в Смоленске. Мать снимала им флигель в доме Шаршавицкого, который находился напротив церкви иконы Божией Матери Одигитрии[84].

При братьях Пржевальских, кроме дядьки Игната, состояла кухарка Анна, сестра няни Макарьевны. Стол и одежда Николая и Владимира были самые скромные и улучшались только тогда, когда приезжала мать, привозившая сыновьям запасы деревенской провизии.

Николай Михайлович писал в воспоминаниях: «В Смоленске мы, два брата, никого не знали, и шагу не пускали нас без дядьки». По мнению его биографа Дубровина, Николай, «имея твердый характер и сосредоточенный в себе самом, неохотно сближался с товарищами и не имел близких друзей, но пользовался всеобщим уважением. Никто, кроме Николая, не заступался за новичков, когда к ним приставали, и никто им не покровительствовал, кроме него. Пржевальский был вожаком своего класса и всегда стоял во главе его» (Дубровин, 1890, с. 12).

Сам путешественник весьма нелестно отзывался о гимназии. «Подбор учителей, за немногими исключениями, был невозможный: они пьяные приходили в класс, бранились с учениками, позволяли себе таскать их за волосы. Вообще, вся тогдашняя система воспитания состояла в запугивании и зубрении от такого-то до такого-то слова». Николай Михайлович писал: «Хотя я и отлично кончил курс в Смоленской гимназии, но скажу по истине, слишком мало вынес оттуда. Значительное число предметов и дурной метод преподавания делали решительно невозможным, даже и при сильном желании, изучить что-либо положительно»[85].

Его брат, Владимир Михайлович, считал, что умственное развитие его и Николая началось после окончания гимназии, подтверждая тем самым мнение брата. Николай Михайлович сохранил добрую память о директоре гимназии Лыкошине[86], помещике Вяземского уезда, как о человеке очень мягком, но мало занимавшемся гимназией (Дубровин, 1890, с. 14); хорошо вспоминал о бывшем директоре П. Д. Шестакове, ставшем позднее (1881) попечителем Казанского учебного округа.

Н. М. Пржевальский с любовью рассказывал о законоучителе священнике Доронине, человеке разумном и добром, о нервном, очень строгом учителе истории Домбровском, способном увлечь учеников своим предметом. Но дал весьма нелицеприятные характеристики Федотову и Соколову, с которыми, по всей видимости, он сталкивался в младших классах. «Федотов, как говорили, бывший вольноотпущенный, который, не взирая на вероисповедания учеников, всех обращал в православие. Во время его класса постоянно человек пятнадцать были на коленях. Но особенно мы боялись инспектора Соколова, усиленно секшего воспитанников „для собственного удовольствия“» (Пржевальский, 1888а, с. 529, 530).

По высказываниям братьев Пржевальских, они «ничем были не обязаны учителю естественной истории». Это был человек взбалмошный и мало знающий. Учителя Федотов, Дьяконов, Домбровский, священник Доронин, инспектор Соколов были хорошо знакомы однокласснику Пржевальских П. Н. Якоби[87], который через много лет, вспоминая вместе Николаем Михайловичем гимназических учителей, полностью согласился с его характеристиками (Якоби, 1889, с. 482).

Но в том, что «науки было мало, а свободы много», Николай Михайлович видел положительные стороны: «Гимназисты не выглядели такими стариками, как нынешние, не ходили в пенсне или в очках и долго оставались детьми, часто шумными и драчливыми». Он считал хорошим делом наказание розгами в гимназии и впоследствии не одобрял их отмены. «Что было бы со мной, если бы меня не отодрали, а исключили из гимназии? – говорил Николай Михайлович в товарищеских беседах. – Наверное, вышел бы из меня повеса из повес».

Учеба братьям Пржевальским давалась легко. Владимир имел отличную, а Николай – феноменальную память[88]. Будучи хорошо подготовленными семинаристом Дмитрием Прохоровичем Зезюлинским[89], который три-четыре года прожил в семье Пржевальских, братья поступили сразу во второй класс гимназии и стали самыми младшими учениками в этом классе.

Гимназический курс, согласно Уставу 1849 г., с четвертого класса делился на общий и специальный. В свою очередь, специальное обучение состояло из двух отделений: для тех, кто готовился к поступлению в университет, и к государственной службе[90].

Недавно благодаря архивной работе Игоря Владимировича Шкурлова мы смогли увидеть гимназический аттестат Николая Пржевальского и ознакомиться с решениями педагогического совета Смоленской гимназии.

Выпускниками смоленской гимназии 1855 г. были 20 человек. Из них воспитанниками пансиона являлись: Герасимов Петр 18 лет, Сербин Петр 20 лет, Скрыдло Александр 17 лет, Сорнев Арсений 19 лет, Станюкович Иван 18 лет, Тулубьев Петр 17 лет, Чаславский Михаил 17 лет, Чеплевский Петр 18 лет, Янской Александр 17 лет; приходящими: Згоржельский Павел 20 лет, Котович Казимир 20 лет, Кусаков Владимир 18 лет, Пржевальский Николай, 1 апреля 1839 г. 16 лет[91], Пржевальский Владимир 15 лет (в тексте значится 14 лет), Станкевич Иван, обер-офицерский сын, 19 лет, Шуф Александр 18 лет, Щепилло Антон 21 год, Цакунов Александр 18 лет, Якубович Сергей 17 лет, Федотов Дмитрий из мещан, 21 год.

Все выпускники, кроме двух, были «из дворян», и все были старше братьев Пржевальских. Для Владимира, достигшего на момент окончания гимназии почти 15 лет, требовалось дополнительное решение совета гимназии[92].

30 мая 1855 г. на заседании по сличению экзаменационных и годовых оценок совет гимназии постановил: Герасимова, Сербина, Сорнева, Згоржельского, Николая Пржевальского, Станкевича, Щепиллу, получивших по окончательном испытании не менее 4 баллов по всем предметам и отличные познания в законоведении, удостоить выдачи аттестатов с правом на чин 14 класса при определении в гражданскую службу.

Александра Шуфа и Арсения Сорнева наградить золотой медалью.

Заметим, что А. Сорнев получил аттестат с правом на чин и золотую медаль. Таким образом, получение чина не приравнивалось к медали, как написал Н. Ф. Дубровин, полагая, что будущий путешественник окончил гимназию с медалью (Дубровин, 1890, с. 20).

Владимир Пржевальский, получивший на окончательном испытании более 4,5 балла, был удостоен аттестата с правом поступления в университет без вторичного испытания.

Мы сравнили аттестаты и экзаменационные списки братьев Пржевальских. Владимир имел средний балл 4,9. У него была одна четверка – по математике. Николай имел средний балл 4,6. У него было четыре четверки: по российской словесности, российской грамматике, математике, общая по рисованию, черчению и чистописанию.

Аттестат № 756 Николая Пржевальского. Выдан 18 августа 1855 г. (без печати, не подписан)

Аттестат № 158 Владимира Пржевальского (без печати, не подписан)

Аттестат № 158 Владимира Пржевальского с печатью Смоленской гимназии и подписями исправляющего должность директора гимназии П. Д. Шестакова и др.

Владимир изучал латинский язык, но не учил законоведение. Николай, наоборот, не учил латинский, но изучал законоведение. Николай на торжественном акте получил четыре награды, состоящие из книг и похвальных листов, за отличные знания по законоведению, естествознанию и истории. Владимир – четыре награды, состоящие из книг и похвальных листов.

Представленный выше аттестат Николая, очевидно, являлся предварительным (черновым), так как на нем отсутствуют печать и подписи членов совета смоленской гимназии. Чтобы окончательно убедиться в этом, сравним два аттестата Владимира, хранящиеся в Смоленском архиве[93] (обнаружен И. В. Шкурловым) и в архиве юридического факультета Московского университета[94].

Заметим, что аттестат Владимира был выдан в феврале 1856 г., а не в августе 1855 г., как Николаю. Возможно, это была повторная выдача. Нахождение черновиков аттестатов в архиве гимназии было совершенно естественным, так как подлинники братья Пржевальские представили по месту службы и учебы.

Пятнадцатилетнего Владимира в 1855 г. не приняли в университет «по причине несовершеннолетия», и он стал «сторонним слушателем юридического факультета». Через год он подал на имя ректора Императорского Московского университета прошение с просьбой принять его своекоштным студентом на юридический факультет[95].

Шестнадцатилетний Николай вступил в военную службу рядовым (унтер-офицером в сводно-запасном Рязанском пехотном полку 18-й сводной дивизии – 11 сентября 1855 г.). Полк был расквартирован в Москве. Почему Николай выбрал военную службу, а не университет, как его брат Владимир?

83

Деятельность гимназии началась более 225 лет назад с учреждения народного четырехклассного училища (1786), имевшего 48 учеников и четырех преподавателей; директор Петр Львович Мицкий; затем в течение 35 лет (1799–1834) – Лев Федорович Людоговский. 22 сентября 1786 г. в бывшем доме наместнического правления на углу нынешних улиц Б. Советской и Козлова «с необычайным торжеством» было открыто всесословное и бесплатное главное народное училище. Затем в 1804 г. на базе народного училища открылась четырехклассная гимназия, для поступления в которую необходимо было знать всю программу приходского (один год) и уездного (два года) училищ. В 1833 г. гимназия стала семилетней, потом восьмилетней (1875).

84

В. М. Гавриленков писал, что «братья жили в маленькой квартирке, нанятой на Армянской улице [ныне ул. Соболева], недалеко от Надвратной церкви». // (Гавриленков, 1989, с. 11.) Он имел в виду Одигитриевскую церковь, устроенную в проездных воротах Смоленского кремля (1728). Но братья Пржевальские жили в доме напротив другой Одигитриевской церкви (1764), которая стояла в начале склона Козловской горы (на пересечении современных улиц Ленина и Докучаева).

85

Собственноручная черновая записка, оставшаяся в бумагах Н. М., от 6 февраля 1862 г. Дубровин, 1890, с. 14; НА РГО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 3.

86

Очевидно, Николай Михайлович говорил об Александре Ивановиче Лыкошине, директоре гимназии в 1847–1852 гг.

87

П. Н. Якоби учился в гимназии с Пржевальскими в 1850–1853 гг., затем служил 8-м стрелковом батальоне в Житомире, позднее – в Киеве в штабе Киевского ВО. Он встретился с Н.М. в вагоне поезда Московско-Брестской ж/д, в августе, как написал Якоби, 1888 г. Оба ехали до станции Голицыно. Н.М. ехал к брату Евгению и его семье на новоселье в имение Подосинки. Это было, по нашему мнению, в середине июня 1888 г., так как сохранилась датированная 18 июня фотография племянницы Елены, подаренная Пржевальскому в имении Подосинки. В августе 1888 г. Н.М. отбыл в экспедицию.

88

Знакомые и друзья Николая Михайловича вспоминали, что, прочитав один раз книгу, он ясно представлял каждую ее страницу: текст, шрифт текста, геометрический чертеж, формулы и т. д. и мог без запинки воспроизвести содержание любой страницы. Этот «дар представления» всегда выручал его при ответах в гимназии, а позднее в Николаевской академии Генерального штаба. «Если бы, – говорил впоследствии Пржевальский, – преподаватели в гимназии или академии, догадавшись, переменили во время ответа буквы на чертеже, я наверняка все бы спутал и провалился самым пошлым образом» (Дубровин, 1890, с. 12–13).

89

Д. П. Зезюлинский не прерывал связь с семьей Елены Алексеевны Пржевальской-Толпыго. Как-то раз, находясь у нее, он написал письмо Николаю Михайловичу, в котором называл себя «одним из наставников Ваших, может быть, более всех других помнящий и любящий Вас». В письме он рассказал Николаю о своей обиде: «Просил о пенсии, которая и назначена мне, но половинная, а какая, сказать совестно: 80 рублей в год, тогда как я служил верой и правдой 28 лет. Не обидно ли? Другие, может быть, в нашем звании только считались, а получают за 20 лет полную пенсию, а я за 28 только половинную. Но Бог не без милости, и я не унываю». Об этом же он написал Владимиру в Москву и просил похлопотать о пенсии. Позднее Николай из писем матери узнал, что Владимир выхлопотал Дмитрию Зезюлинскому полный пенсион. Из письма Д. П. Зезюлинского стало известно, что он занимался с Александрой, сестрой Пржевальских по матери, до этого вел занятия (с детьми?) у помещика Аненкова в с. Полуеве, а теперь собирался к своим родным в Стодолище. В конце письма Зезюлинский заклинал Николая, когда тот вернется из уссурийского путешествия, «отыскать меня и представиться, чтобы я лично удостоверился в Вашем благополучном возвращении и испытал сладостные ощущения, которые испытывают люди, искренне любящие и бескорыстно преданные» (6 марта 1869 г.) (НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 83).

90

Ранее было отделение, готовившее к коммерческой деятельности.

91

Заметим, что при окончании гимназии днем рождения Николая Пржевальского было указано 1 апреля, а не 31 марта, как писали позднее.

92

«Владимир Пржевальский, получивший на окончательном испытании более 4½баллов, хотя и удостоен выдачи аттестата с правом поступления в Университет без вторичного испытания, но так как он имеет от роду только около 15 лет, то Совет гимназии предоставляет исполняющему должность директора войти к его Превосходительствуг. попечителю Московского учебного округа с особым представлением о разрешении ему выдать аттестат с правом вступления в университет без вторичного испытания, а потому определением о сем записать в журнале» (ГАСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 123. Л. 27).

93

ГАСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 123.

94

ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 25. Д. 618. Л. 9

95

Там же.