Читать книгу Николай Михайлович Пржевальский. Путешествие длиною в жизнь - Николай Пржевальский - Страница 19

Учеба в гимназии. Военная служба

Участие в Польской кампании (17 июня 1863 г. – 23 июля 1864 г.)

Оглавление17 июня 1863 г. 24-летний поручик Пржевальский прибыл в пехотный Полоцкий полк (с 25 марта 1864 г. полк получил номер 28) и тотчас же явился к командиру полка полковнику Андрею Андреевичу Нильсону. Старые полковые товарищи радушно встретили Николая, командир полка сразу назначил его полковым адъютантом (с 18 июня 1863 г. – исправляющий дела; 9 января 1864 г. утвержден в должности). У Николая с полковым командиром сложились прекрасные отношения. Он постоянно обедал у Нильсона и часто проводил с ним вечера в беседах о путешествиях (Дубровин, 1890, с. 33).

Пржевальский, как писал его биограф Н. Ф. Дубровин, «при полной самостоятельности характера, устранении себя от всяких партийных интриг и при выдающихся способностях» стал во главе общества офицеров. К его мнению прислушивались, так как «видели в нем человека честного, искреннего и с теплым сердцем, всегда готовым на доброе дело». Как пример доброго дела Дубровин рассказал, что Пржевальский написал письмо-воззвание о защите офицера-квартирмейстера, растратившего по неосторожности казенные деньги. Офицеры полка по призыву Николая собрали нужную сумму и спасли товарища от суда и разжалования в солдаты.

Все свободное время Николай Пржевальский, по словам Н. Ф. Дубровина, читал, охотился, всего два раза играл в карты, о чем докладывал полковнику Нильсону. После прочтения книги Дубровина осталось неясным, в каких военных действиях против польских повстанцев участвовал Николай Пржевальский.

Обратимся к истории Польской кампании 1863–1864 гг. и роли в ней Полоцкого полка. Историки рассматривают и оценивают ее по-разному. Один взгляд: поляки – герои, они боролись за свободу, их поддерживало прогрессивное человечество. Другая точка зрения: поляки – мятежники, повстанцы, бандиты, инсургенты, которые хотели оторвать от России исторически ей принадлежавшие земли. Не вдаваясь в политику, рассмотрим ход этой кампании.

6 июля 1862 г. в ходе реализации военной реформы министра Д. А. Милютина на базе 1-й армии было образовано Управление войск в Царстве Польском в составе штаба, артиллерийского и интендантского управлений. 10 августа 1864 г. их преобразовали в штаб и управление Варшавского военного округа.

При объявлении военного положения в Царстве Польском были созданы военные отделы: Варшавский (генерал-лейтенант барон П. И. Корф), Плоцкий (генерал-лейтенант В. С. Семека), Люблинский (генерал-лейтенант А. П. Хрущов), Радомский (генерал-лейтенант А. К. Ушаков), Калишский (генерал-лейтенант А. О. Бруннер).

28-й пехотный Полоцкий полк входил в состав 7-й пехотной дивизии[121], которую возглавлял генерал-лейтенант А. К. Ушаков, одновременно командовавший войсками Радомского военного отдела. Штаб дивизии находился в Радоме, его возглавлял подполковник В. М. Добровольский.

Батальоны Полоцкого полка были разбросаны по всему Царству Польскому[122]: штаб полка находился в Петрокове (1862), затем в Коньске и Опочне (1863–1865).

Польша после раздела в 1772 г. постоянно бурлила и время от времени разрешалась взрывами национального негодования. С предыдущего восстания 1830–1831 гг. минуло 30 лет, и произошел очередной «выброс лавы». Ему предшествовали митинги, шествия, заговоры, террористические акты и другие выражения недовольства «красных» и «белых» поляков российской властью. К «красным» относились студенты, рабочие, мелкая шляхта, к «белым» – крупная шляхта. И те, и другие были уверены, что «заграница им поможет».

Непосредственным поводом стал рекрутский набор, объявленный на начало 1863 г. главой администрации в Царстве Польском Александром Велепольским. Восстание началось с нападения польских отдельных отрядов на русские гарнизоны в Плоцке, Кельцах, Лукове, Курове, Ломазах, Россоше и др. Нападение произошло одновременно в нескольких местах в полночь с 10(22) на 11 (23) января 1863 г.

Начальник 7-й дивизии генерал-лейтенант А. К. Ушаков

Генерал Ушаков, командующий войсками в Радомском военном отделе, «смотрел слишком легко на восстание»; Велепольский, начальник гражданской части, пытался уладить конфликт либеральными мерами. Такого же мирного урегулирования желал российский император Александр II и наместник Царства Польского великий князь Константин Николаевич, брат Александра II. Но «белые» поляки выставляли все бóльшие требования, а «красные» желали полного восстановления Польши в прежних границах.

Началось военное противостояние с восставшими, градус которого зависел от местности и настроений местного населения, фактически это была партизанская война. Радомская губерния[123] с ее лесами, горами, заводами (рабочие которых были источником отрядов повстанцев), с населением, состоявшим на 86 % из поляков-католиков, 14 % евреев и без православных, была хорошо приспособлена для партизанской войны. Все это, так сказать, общая картина, а где и с кем сражался Полоцкий полк под командованием полковников В. И. Островского, затем А. А. Нильсона?

Карта военных действий во время Польского восстания 1863–1864 гг.

В книге о первой фазе (с января по середину марта) Польской кампании[124] (Гескет, 1894) говорится, что 8 февраля 1863 г. полковник Островский, который ранее «в бытность Пржевальского в полку благоволил к нему», занял Олькуш. В апреле 1863 г. полковника Островского сменил полковник Нильсон. Это произошло до прибытия Пржевальского в Польшу (17 июня 1863 г.).

По официальным российским данным, Польское восстание было подавлено к 1 мая 1864 г. Но согласно другим источникам, в мае 1864 г. активность повстанцев заметно увеличилась – их общая численность доходила до 60 тыс. человек. Через три месяца в армии повстанцев осталось 3–4 тыс. бойцов, которые входили в мелкие отряды, кочевавшие по лесам и горной местности.

Другой, тоже официальной, датой окончания восстания и подавления мятежа считается 18 июня 1864 г. Хотя отряды (или по другой терминологии – банды) в июне-августе покрыли Царство Польское густой сетью. За эти три месяца в Радомской губернии произошло 30 стычек российских войск с повстанцами (в Люблинской губернии – 31, в Варшавской – 39, в Плоцкой и Августовской – по 24).

Мы так подробно, по месяцам, разбираем этот период, чтобы понять, где и когда произошел «случай на охоте», описанный Н. Ф. Дубровиным. В то время Николай Пржевальский, по словам Дубровина, был в отряде К. О. Ченгеры, который преследовал «шайку Тачановского». «Посланный с одним казаком разведать о противнике Николай Михайлович взял, конечно, с собой ружье и собаку, которая скоро наткнулась на след дичи. Он соскочил с лошади, бросился вслед за собакой и в пылу охоты не заметил появления повстанцев, собиравшихся уже захватить его в плен. К счастью, подоспел казак с лошадью, и Пржевальский едва успел ускакать от преследователей» (Дубровин, 1890, с.18). Этот «случай на охоте» ярко показывал охотничий пыл Пржевальского, но вряд ли положительно характеризовал его как военного разведчика. Может быть, он отличился в каких-то других действиях, когда был в отряде К. О. Ченгеры. Нам удалось найти сведения о блестящих успехах К. О. Ченгеры в начальный период Польской кампании, когда Н. М. Пржевальский еще обучался в Академии Генерального штаба. Однако в литературе ничего не сообщалось о действиях генерал-майора К. О. Ченгеры в более позднее время, когда он уже был назначен помощником начальника 7-й пехотной дивизии (23 июня 1863 г.).

В это время Пржевальский состоял и. д. старшего адъютанта штаба 7-й пехотной дивизии по строевой квартирмейстерской части (Приказ по 7-й пехотной дивизии за № 44 от 17 мая 1864 г.). По словам Н. Ф. Дубровина, на Пржевальского «обратил внимание начальник 7-й пехотной дивизии и, не спрашивая согласия ни его, ни командира полка (Дубровин, 1890, с.34), назначил поручика Пржевальского старшим адъютантом своего штаба. Тяжелый и капризный характер начальника дивизии был причиной того, что через два месяца после назначения Николай Михайлович подал прошение об увольнении в 4-месячный отпуск» (Дубровин, 1890, с.34).

По поводу этого сообщения у нас возникли вопросы: какие действия и качества Пржевальского привлекли внимание начальника 7-й пехотной дивизии и по совместительству командующего войсками в Радомском военном отделе генерал-лейтенанта А. К. Ушакова? Почему Пржевальский в новой должности пробыл только два месяца (17 мая – 23 июля 1864 г.) и «по случаю подачи прошения об увольнении в 4-месячный отпуск отчислен во фронт приказом по дивизии за № 71»?

Возможно, «увольнение» как-то связано со «случаем на охоте». Польские повстанцы могли легко захватить Пржевальского, офицера с фамилией, по словам Николая Михайловича, «смахивающей на польскую». Нетрудно представить, как повлияло бы это пленение (которое можно выдать и за перебежку в стан инсургентов) на репутацию А. К. Ушакова, в штабе которого состояли такие, мягко говоря, легкомысленные адъютанты. И генерал-лейтенант предложил Николаю Пржевальскому подать «прошение об увольнении».

С этой гипотезой («случай на охоте» был летом 1864 г.) не согласуется «шайка Тачановского». Сражения бригадного генерала Эдмунда Тачановского закончились в августе 1863 г., а в сентябре того же года он отбыл за границу. Но, возможно, остатки его отряда продолжали тревожить российских военных и летом 1864 г. Не исключено, что «случай на охоте» произошел летом 1863 г. Именно тогда отряд О. К. Ченгеры преследовал отряд Э. Тачановского, хотя документального подтверждения этому (как военным действиям О. К. Ченгеры, так и преследованию) нет.

К сожалению, нам не удалось выяснить, в каких конкретно событиях Польской кампании участвовал Н. М. Пржевальский, будучи адъютантом Полоцкого полка, затем старшим адъютантом штаба 7-й дивизии. Нет никаких отметок об этом и в его послужном списке. Каковы же заслуги Н. М. Пржевальского в подавлении Польского восстания? Какие награды он получил за проявленную воинскую доблесть?

За Польскую кампанию Николая Михайловича, как следует из его послужного списка, наградили бронзовой медалью «За усмирение польского мятежа 1863–1864»[125] (см. цв. вклейку)[126]. Для награждения военных и гражданских чинов всех ведомств была учреждена бронзовая медаль «для ношения на груди на ленте, составленной из государственных цветов: черного, оранжевого и белого. Медаль эта устанавливается двух видов: светлая и темная» (1 января 1865 г.)[127].

Медаль Н. М. Пржевальский получил позднее, а сейчас, в июле 1864 г., он «по собственному желанию» уходил в четырехмесячный отпуск. Какие причины принудили его к этому? «Тяжелый и капризный характер начальника дивизии», «случай на охоте» или то, что среди повстанцев был его однофамилец?

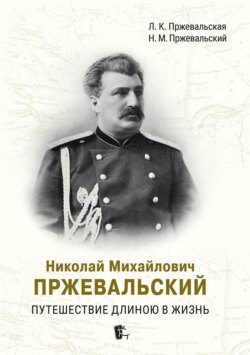

Фототипия В. Класена «Н. М. Пржевальский». Санкт-Петербург

Однополчане Н. Пржевальский и А. Стрижевский. 1864 г.

Из книги «Алфавитный список политических преступников…» (1865, с. 46) мы узнали, что Дементий Пржевальский, дворянин Могилевской губернии Оршанского уезда, был определен в «каторжную работу на заводы на 4 года» и сослан в Сибирь. Работа в архиве (РГИА) помогла нам установить дальнее родство Дементия и Николая Пржевальских[128].

Итак, Пржевальский уже во второй раз уезжал из Царства Польского: он уже был в Варшаве вместе со своим полком в начале военного пути; и позже приедет в Варшаву преподавать в юнкерском училище и потом еще не раз побывает там.

В Царстве Польском Николай Пржевальский часто охотился, рискуя здоровьем. Он переходил ранней весной по плечи в воде реку или разливы, «что с холодной точки зрения могло показаться явным безумием, но здесь ценится не добыча, а те чувства, которые испытывает охотник. Это учащенное биение сердца, лихорадочное нетерпение, это ажитация, которые не подходят ни под какие расчеты» (Пржевальский, 1862, с. 113–116).

В следующий раз за «польскую охоту» он мог поплатиться жизнью. Во время третьего польского периода он охотился тоже с «некоторыми затруднениями». «К сожалению, при тогдашнем политическом положении Царства Польского[129] охота была сопряжена с некоторыми затруднениями, и однажды ему, одетому в охотничье платье, пришлось довольно долгое время отсидеть в циркуляре (полицейской части), пока не разъяснились обстоятельства и его личность»[130].

Из Царства Польского Николай Пржевальский вывез отличные гербарии растений, собранных им в Радомской и Варшавской губерниях.

Охотой и сбором ботанических коллекций Пржевальский занимался и те четыре месяца, что находился в Отрадном Смоленской губернии. С кем он охотился в Польше, неизвестно. В первом случае он писал о двух юнкерах, которые удерживали его от «купания в ледяной воде», в следующую охоту (во время разведки) вместе с ним был безымянный казак на лошади. В смоленских лесах он охотился с однополчанином А. Стрижевским. Фотография, запечатлевшая Пржевальского со Стрижевским, послужила основой широко известной фототипии В. Класена «Н. М. Пржевальский».

Наверное, Стрижевскому Николай Михайлович рассказывал о «заветном желании отправиться в отдаленные неведомые страны и проникнуть туда, куда не ступала нога европейца».

Спустя 17 лет (11 января 1881 г.) А. Стрижевский прислал Н. Пржевальскому телеграмму из Шадова[131]: «Как бывший однополчанин и я спешу приветствовать Вас, Николай Михайлович, с благополучным возвращением. Радуюсь, сокровенные давние Ваши желания сбылись. Поздравляю. Стрижевский»[132].

Подходил к концу четырехмесячный отпуск, и нужно было возвращаться в Полоцкий полк, по-прежнему находившийся в Царстве Польском в Варшавском военном округе. Но Пржевальского военная служба совершенно не прельщала.

Во время отпуска Н. М. серьезно изучал зоологию и ботанику. Но, как писал Н. Ф. Дубровин, «жажда знаний могла быть удовлетворена только в каком-нибудь научном центре, где имелась обширная общественная библиотека», и Николай Михайлович решил съездить в Варшаву, чтобы похлопотать о поступлении в только что открытое тогда юнкерское училище.

121

7-я пехотная дивизия Варшавского военного округа: 25-й пехотный Смоленский генерал-адъютанта графа Адлерберга полк, 26-й пехотный Могилевский полк, 27-й пехотный Витебский полк, 28-й пехотный Полоцкий полк, 7-й стрелковый батальон.

122

28-й пехотный Полоцкий полк квартировал: штаб, 1-я, 2-я, 4-я роты – Петроков; 3-я рота – Бабы; штаб, 5-я, 7-я роты – Опочно; 6-я рота – Белячев, 8-я рота – Сулейов. Это места нахождения 1-го, 2-го батальонов. 3-й батальон – Варшава. 7-йстрелковый батальон – Мехов и окрестности, 7-я артбригада – Кельцы, Радом.

123

Радомская губерния вместе с Келецкой и частью Петроковской входила в Радомский военный отдел.

124

1-й период – 10 января – середина марта; 2-й период – с марта до конца 1863 г.; 3-й период – с конца 1863 до марта 1864 г.

125

РГВИА. Ф. 400. Оп. 21. Д. 1692. Л. 10–15.

126

Медаль Пржевальского «За усмирение польского мятежа 1863–1864» была передана 12 апреля 1974 г. М. В., Е. С., Н. М. Пржевальскими на вечное хранение в Дом-музей путешественника. Сегодня (2023) медаль находится в фондах областного музея в Смоленске.

127

Светло-бронзовая медаль. Право на получение этой медали предоставляется: а)всем генералам, штаб – и обер-офицерам, а также строевым и нестроевым нижним чинам войск, пограничной стражи, упраздненных ныне трех Малороссийских конных казачьих полков Черниговской и Полтавской губерний и конной сотни милиции Динабургского и Режицкого уездов, которые в течение 1863−1864 гг. участвовали в военных действиях против польских мятежников в Царстве Польском и в Западном крае, равно как и тем из них, которые хотя и не принимали участия собственно в военных действиях, но находились во время усмирения мятежа при тех же войсках для исполнения других служебных обязанностей… // Темно-бронзовая медаль. Медаль эта выдается на усмотрение главных начальников в Царстве Польском и Западном крае: а) Лицам, состоящим на службе как в военном, так и в гражданском ведомствах, принимавшим особенно полезное участие в административных распоряжениях Правительства в Царстве Польском и Западном крае (Именной указ… [Электронный ресурс]).

128

Родство – многоюродный. РГИА. Ф. 1343. Оп. 58. Д. 524. Л. 155 об. – 161.

129

Только к зиме 1864 г. все основные отряды повстанцев были разгромлены, но отдельные группировки их продержались в лесах до половины апреля 1865 г.

130

Лауниц М. Беглые заметки из воспоминаний моих о покойном товарище Н. М. Пржевальском // Дубровин, 1890, с. 40.

131

Шадов был заштатным городом Шавельского уезда Ковенской губернии Российской империи, ныне – Шедува в Шяуляйском уезде Литвы.

132

НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 241.