Читать книгу Bratkartoffeln und Rote Beete - Nora Berger - Страница 6

II. Kapitel Bratkartoffeln und Rote Beete

ОглавлениеNach all den gefährlichen Einsätzen an der Front in Frankreich und Russland, nach wilden Kämpfen in Leningrad, Moskau, an der Krim und in Sewastopol, der stärksten Festung der Welt, schien die Schule für Heeresmotorisierung in Kulm ein Kinderspiel zu sein. Conny war vormals der Heeresartillerie A 62 zugeordnet gewesen, einer Abteilung, die keiner festen Division und keinem Regiment angehörte, sondern von der Heeresleitung Einsatzbefehle an die Knotenpunkte der wichtigsten Gefechte erhielt. Hoch gefährliche Kämpfe wie die „Operation Trappenjagd“ vor der Halbinsel Kertsch und das Unternehmen „Zitadelle“ an den Ostkriegsschauplätzen, bei denen Tausende ihr Leben lassen mussten, hatte er mitten im Kampfgetümmel unbeschadet und ohne den geringsten Kratzer überstanden. Die Kommandanten, deren Fahrer er zumeist war, wechselten – an der Krim in der 11. Armee war es Generaloberst von Manstein gewesen, ein hochintelligenter Stratege, zu dem er voller Achtung aufsah.

Nacheinander musste er als Kurier, Kradmelder, MG-Schütze und Schirrmeisterdiensttuer fungieren. Letzteres war sein Spezialgebiet; darin hatte er zwar noch keine Prüfung abgelegt, aber unbezahlbare praktische Erfahrung gewonnen. Das war von Nöten bei den vielen kaputten Maschinen und Motoren, die in den russischen Sumpfgebieten im Schlamm versanken und in der Nacht einfroren; und bei den zerschossenen Fahrzeugen, Zugmaschinen, Panzern, den schweren 28er und 32er Werfern, der gefährlichsten Waffe der Wehrmachts-Artillerie, sicherte es den Erfolg der Aktionen und damit das Überleben, Das Besorgen von Ersatzteilen war nicht leicht; neues Material musste beschafft werden für Reparaturen und Auffrischen des Fahrzeugparks in einem HKP, der sich immer in einem der größeren russischen Orte befand. Durch diese Aufgaben kam er aus gefährlichen Stellungen heraus; das war sein Glück gewesen und hatte ihm manchmal unerwarteterweise das Leben gerettet. Es gab genügend Gelegenheit, um sein Geschick im Reparieren beschädigter Motoren unter den ungünstigsten Umständen, in Schnee und Kälte unter Beweis zu stellen, und im Grunde konnte er in der Praxis kaum mehr etwas dazulernen. Den offiziellen Titel „Schirrmeister“ mit Prüfung und Abzeichen sowie Ernennung zum Fahrlehrer und Oberfeldwebel, den sollte er nun in der Heeresmotorisierungsschule erwerben.

Inzwischen befanden sich die Soldaten der Wehrmacht allerdings überall auf dem Rückzug. Es sah schlecht aus, doch außer dem vorausblickenden von Manstein wollten Hitlers Generäle noch nicht aufgeben. Conny fühlte sich seit zwei Monaten wie im Urlaub, herausgerissen aus Krieg und Strapazen. Obwohl die allgemeine Lage bedrohlicher aussah denn je, schien ihm das Leben leichter; er wunderte sich nur, dass, trotzdem der Russe schon überall durch war, die Schule weiterhin aufrechterhalten wurde. Gerüchte tauchten auf, dass in Westpreußen Kämpfe stattfanden, und es sollte sogar schon einen Stoßkeil des Feindes bis nach Frankfurt an der Oder geben. Man vermutete, die „Schmalspuraspiranten“, wie die Lehrmeister spöttisch genannt wurden, hielten den Unterricht deshalb weiter aufrecht, weil sie nicht an die Front wollten.

Am Anfang fühlte er sich in der Stadt an der Weichsel verloren und in eine langweilige Ecke abgeschoben. Es schien ihm, als wäre er eine lange Zeit in ständiger Anspannung mit hundertachtzig Sachen dahingebraust und plötzlich ginge es jetzt im Bummeltempo vorwärts. Kulm erschien ihm als fades Trauernest, wenn man sich auch im Soldatenheim viel Mühe gab, Feste und sogar Tanzabende veranstaltete, bei denen die Bevölkerung mitwirkte und jede Familie einen Soldaten zum Essen einladen musste. In der Umgebung waren viele deutschstämmige Flüchtlinge auf den ehemaligen Höfen der Polen angesiedelt, die man vertrieben hatte.

Unversehens und ohne dass er sich dessen sofort bewusst wurde, wendete sich für Conny das Blatt. Kulm an der Weichsel, das anfangs geschmähte Nest, wurde für ihn zu einer Traumstadt voller Geheimnisse, überzuckert und verschönt von frisch gefallenem Schnee, ein wunderbarer Ort mit interessanten Häusern und Kirchen, an der Biegung eines romantischen Stroms gelegen, dessen Eis in der Sonne glitzerte. Das eintönige Leben gewann Farbe, als hätte jemand ein Zauberwort ausgesprochen und allen Dingen eine besondere Bedeutung verliehen. Er hatte sich verliebt.

Die Russen eroberten immer mehr der Gebiete zurück, die sie zuvor hatten abgeben müssen. Dadurch wurde die Lage enger und enger, aber keiner glaubte ernstlich, dass ein endgültiges Zurückweichen nötig würde. Niemand sprach davon, dass die bedrohten Landstriche geräumt und die Bevölkerung in Sicherheit gebracht werden müsste. Doch Eingeweihte wussten schon längst, dass die Sache überaus brenzlig war.

Immer noch wurden in der Schule für Heeresmotorisierung Ingenieure ausgebildet, obwohl es rundum drunter und drüber ging. Auch Conny befand sich noch in der Ausbildung und stand kurz vor der Prüfung zum Oberschirrmeister, als die Schule dann doch überraschend aufgelöst und alle dort befindlichen Kräfte zum Einsatz abkommandiert wurden.

Durch den Abmarsch der Soldaten und vom Schließen der Kaserne alarmiert, war in der Stadt Panik ausgebrochen – jeder begriff, dass es jetzt nur noch galt, die eigene Haut zu retten, zu fliehen, um lebend davonzukommen. Man musste endlich daran denken, die Bevölkerung zu evakuieren; aber dementsprechende Anordnungen lagen definitiv noch nicht vor. Am Rande von Kulm waren allerdings schon vorsorglich Panzergräben geschaufelt worden, als sich die angehenden Ingenieure auf den Weg zur Kaserne nach Waltersdorf machten.

Dort bekamen sie ihre Waffen und sollten die Stellung halten. An der Straße wurde eine Schmiede ausgeräumt und der Not gehorchend richtete man alles an Fahrzeugen, Karren und dergleichen als Barrikaden auf. Die Männer hatten nur Karabiner, Mörser und ein Panzerabwehrgeschütz. Dahinter stellte man eine Linie Infanteristen auf. Verstärkt wurde die Truppe mit ein paar Volkssturm-Soldaten, alten Männern, die kaum Ahnung hatten, wie man ein Gewehr hielt.

In der Nacht ging es los. Es gab lautes Geschrei, alles brannte. Doch plötzlich, nachdem das vorgeschobene Panzerabwehrgeschütz in Aktion getreten war, trat wieder Stille ein. Der Russe, eine Art Nachhut, nur mit leichten, bespannten Truppen und Gewehren ausgerüstet, hatte sich täuschen lassen und geglaubt, eine starke Panzerabwehr deutscher Soldaten vorzufinden, mit der er nicht gerechnet hatte. In Panik waren die Russen geflüchtet, und so schnell es ging zogen sich die Deutschen wieder Richtung Kulm zurück. Jetzt galt es, über die Weichsel Richtung Westen zu kommen, denn nirgendwo war Hilfe, war Verstärkung in Sicht.

Die Nacht verbrachten sie in einer alten Scheune, setzten die Waffen und Geschütze in Stand und legten sich einen Plan zurecht, wie es nun weitergehen sollte. Conny war unruhig – die Auflösung der Schule, der Rückzug, das war ihm alles viel zu schnell gegangen. Durch das Überschlagen der Ereignisse hatte es für eine Weile keine Möglichkeit gegeben, sich mit Emilia in Verbindung zu setzen. Einen so raschen Umschwung der Situation konnte doch niemand vorausahnen! Als er es nicht mehr aushielt, flüsterte er, aus dem Schlafsack kletternd, seinem Freund Willi zu: „Ich muss kurz in die Stadt zurück. Es dauert nicht lange – ich hab noch eine Sache zu erledigen. Keine Angst, ich pass schon auf!“

Der Freund sah ihn entgeistert an. „Du bist wohl verrückt, Conny! Jetzt? Was für eine Sache denn? Du glaubst doch nicht, dass du hier noch lebend durchkommst. Und wenn du einem von den Unseren in die Arme läufst, dann glauben sie, du seist desertiert! Du weißt doch, mit der Aktion ,Heldenklau’ fackeln sie nicht lange!“

„Machen wir keine großen Worte. Ich bin im Handumdrehen wieder bei der Truppe. Man wird mich gar nicht vermissen. Es ist eine Kleinigkeit.“ Mit diesen Worten und einem lässigen Augenzwinkern schlug sich der Soldat schon ins Gebüsch und verschwand wie ein Schatten.

Willi sah ihm kopfschüttelnd nach. Er ahnte etwas. Natürlich wieder eine Frauengeschichte, das war doch bei Conny immer dasselbe. Dafür riskierte er Kopf und Kragen. Doch er konnte nicht lange über die Absichten des Kameraden nachdenken. In einer Stunde musste er den Posten ablösen und er brauchte seinen Schlaf.

Conny hatte es eilig. Er dachte nicht an die Gefahr, an die Möglichkeit, einem russischen Spähtrupp zu begegnen. In seiner Brusttasche knisterte ein hastig geschriebener Brief mit seiner Adresse und der Bitte um ein Wiedersehen in Friedenszeiten – ein Brief, der an die junge Krankenschwester Emilia gerichtet war, seine neue Liebe, die plötzlich so wichtig war und ihm nicht mehr aus dem Kopf ging.

Der nächtliche Spaziergang im Schnee, ihr gemeinsames stummes Gelöbnis in der Kulmer Kirche, bei dem jeder in den Augen des anderen ein Versprechen las ... Alles war noch so neu und frisch – und nun waren sie mit einem Schlag wieder getrennt! Warum hatten sie nicht vorher etwas Genaues vereinbart, warum nicht für alle Fälle wenigstens ihre Adressen ausgetauscht? Vielleicht war es jetzt schon zu spät. Er musste unentwegt an sie denken und es zog ihm schmerzlich die Brust zusammen, wenn ihm ihr Gesicht, ihre lieben Züge in den Sinn kamen. Ganz deutlich spürte er, dass er sie nie mehr verlieren wollte. Er musste sie wiedersehen – wenn sie beide das hier überlebten! Ob sie in diesem Tumult, dem Aufbruch, der fieberhaften Flucht vor den anrückenden Russen diesen Brief überhaupt noch fände? Er würde zumindest alles versuchen, und wenn es seinen Kopf kostete.

Erneut rief er sich ihr Bild ins Gedächtnis. Sie war so anders als alle, die ihm bisher begegnet waren, eine ungewöhnliche Frau, hochgewachsen und schlank, mit wiegendem Gang, eine auffallende Schönheit, der alle Soldaten nachsahen. Doch mit ihren großen, unergründlich grünen Augen, die ihn anfangs so abwehrend und spöttisch betrachtet hatten, sah sie auch die anderen Männer an, die sich ihr näherten, stolz und selbstbewusst wie eine Göttin. Ob es diese Abwehr, dieses Selbstbewusstsein war, was ihn so reizte? Es war müßig, darüber nachzudenken, und er versuchte, sich jetzt nur darauf zu konzentrieren, seinen Weg durch das dichte Gebüsch zu sichern.

Ab und zu gab er einen Schuss ab. Wenn es ruhig blieb, war der Weg frei; wenn jedoch Gewehrsalven antworteten, dann war der Feind in der Nähe und er suchte nach Umwegen. Endlich tauchte hinter den dürren, schneebedeckten Bäumen das mächtige Kloster auf, ein dunkler Bau aus dem Mittelalter mit zwei breiten, düsteren Türmen. Dort hatte man ein großes Lazarett, ein Auffanglager für Flüchtlinge, auch Ukrainer-Deutsche, eingerichtet. Es leerte und füllte sich, je nachdem, wie das Deutsche Rote Kreuz Transporte mit Ärzten und Helfern in den Westen organisierte.

Vorsichtig spähte er aus dem kleinen Waldstück heraus, das fast bis zum Garten des Gebäudes reichte. Alles schien merkwürdig still und es sah nach einem plötzlichen Aufbruch aus. Draußen fand sich verstreuter Müll im Schnee, zerbrochene Stühle und leere, umgekippte Kisten lagen im Hof. Einige Fenster standen offen. Zweifellos war das Kloster geräumt, leer, verlassen in der Angst vor dem Feind. Er war zu spät gekommen! Enttäuschung überflutete ihn. Er würde Emilia nie wieder sehen, das war so gut wie sicher. Aber die Hoffnung, die ihn bisher alle Strapazen und Attacken des Feindes hatte überleben lassen, trieb ihn neugierig durch das offene Tor in das verlassene Gebäude. Sichernd, seine Pistole im Anschlag, lief er durch die hohen Räume; der schwere Gestank von Krankheit, Blut und Eiter, der aus den primitiven Betten stieg und sich mit dem der Desinfektionsmittel mischte, lag noch in der Luft und drang ihm in die Nase. Schnell durchquerte er die Gänge, stieg in die oberen Etagen, nahm mit doppelten Schritten die endlosen Treppen. Überall das gleiche, trübe Bild. Endlich das kleine Dachstübchen Emilias – verlassen, ordentlich, ausgeräumt.

Enttäuscht blieb er eine Weile reglos stehen und sah sich um, das Flair einatmend, das sie, wie er glaubte, hinterlassen hatte. Sie musste schon mit einem der Krankentransporte oder mit den Flüchtlingen unterwegs auf dem Weg in den Westen sein. Alles war umsonst gewesen.

Langsam zog er den Brief aus der Brusttasche. Sollte er ihn überhaupt dalassen? Es war ja sinnlos und wer weiß, wer ihn finden würde. Vorbei, vertan. Warum hatte er ihr nicht eher seine Adresse in Düsseldorf gegeben? Unschlüssig nahm er den blauen Umschlag, lehnte ihn gut sichtbar in der Mitte des Raumes gegen eine auf dem Tisch stehende Vase und verließ langsam das kleine Zimmer.

Unbehelligt kam er bis in die Stadt zurück, die sich nach und nach leerte und in der noch einige Straßenzeilen brannten. Das Vieh schrie in den Höfen und die verendeten Tiere strömten einen faden Leichengeruch aus, der überall in der Luft lag. Alles verließ fluchtartig Hab und Gut, ließ Haus und Hof im Stich in der Angst vor den durchziehenden, plündernden russischen Truppen, die keine Gnade kannten und deren Vorhut wahrscheinlich schon über die Weichsel gesetzt war, im Begriff, den Gegner überraschend einzukesseln. Aber so leicht würden sie es ihnen nicht machen!

Die Kälte hatte zugenommen und Conny schlug fröstelnd den dicken Wehrmachtmantel um sich. Es war nicht ganz leicht, in der Frühdämmerung durch die Panzergräben seine Inspektions-Truppe mit dem PAK und den Mörsern wiederzufinden, die sich für die Nacht halb versteckt in der unscheinbaren Scheune eingerichtet hatten. Vorsichtig und ohne größeren Zwischenfall schlug er sich durch.

Willi war erleichtert, ihn so rasch wiederzusehen, und klopfte ihm leutselig auf die Schultern. Die Männer hatten sich im Morgengrauen Proviant aus den umliegenden Häusern beschafft und waren gerade dabei, die Stahlhelme und ihre Sachen weiß zu färben, um sich im Schnee unkenntlich zu machen.

„Hier, sieh mal, das habe ich von einer alten Oma bekommen“, rief Willi lachend und drehte sich, angetan mit einem weißen Spitzenunterrock, im Kreis. „Hier, kannst du haben!“

Conny nahm ihm das gute Stück aus der Hand, zog es prüfend über die Schultern, drehte und wendete sich schmunzelnd. Dann legte er den Rock beiseite. „Nicht schlecht!“, sagte er zu Willi. „Wenn du ihn nicht brauchst ...“ Alles in allem wäre das die perfekte Tarnung, besser als ein Schneeanzug, dachte er.

Mit den Werkzeugen aus der Schmiede, die man mitgenommen hatte, wurden die nötigsten Reparaturen getätigt; doch man durfte sich nicht allzu lange damit aufhalten – jeden Moment konnte man in der Falle sein. Mitten in der Nacht brach der Trupp wieder auf; eine längere Strecke auf flachem Feld lag vor ihnen.

Die Kälte drang durch die Stiefel und durch die dickste Kleidung, sie brannte in den Augen und ließ den Atem vor dem Mund gefrieren. Stumm stapfte Conny zu Fuß hinter dem Geschütz her, den Karabiner im Anschlag. Er hatte Angst, dass ihm die Füße erfroren, wenn er aufsaß und mitfuhr. Aber in den zu weiten Stiefeln hatten sich an den Fersen schon Blasen gebildet. Ob er jemals wieder herauskam aus diesem Durcheinander von Freund und Feind?

In den kleinen Orten standen die Menschen auf der Straße und fragten hilflos, was sie jetzt tun sollten, ob sie bleiben sollten oder fliehen. „So schnell wie möglich weg!“, rief ihnen der Kommandant entgegen, die ewig gleiche Frage nicht mehr abwartend. Hin und wieder trafen sie auf andere Einheiten, Vertriebene, Volksdeutsche und verstreut Flüchtende. Alles strebte dem Übergang über die Weichsel bei Graudenz zu; in diesem harten Winter war der Strom fast zugefroren und man wollte ihn zu Fuß überqueren. Doch das Eis trug nicht über den gesamten Fluss; es war gefährlich, sich hinüberzuwagen, in der Mitte und an unsicheren Stellen konnte man einbrechen. An einer engeren Biegung der Weichsel wurde deshalb in aller Eile an einer Eisbrücke gearbeitet. Die Strecke musste abgesteckt, Eisbrocken losgehauen und der Weg mittels einer Pumpe mit Wasser besprüht werden. Dadurch entstand eine stabilere Konstruktion, eine Art schmaler Eisweg, den man möglichst nicht verlassen sollte.

Die Kälte wurde immer beißender und ein schneidender Wind drang in die tauben Nasenlöcher und ließ die Wangen erfrieren. Conny wagte es nicht, den Kopf vor den eisigen Böen zu senken, die sein Gesicht umpeitschten, da er fürchtete, jeden Moment einem Bataillon russischer Soldaten zu begegnen, die die Wälder mit leichten Waffen, Pferd und Wagen durchstreiften. Das Panzerabwehrgeschütz sollte ihnen wie schon beim ersten Mal in erster Linie dazu dienen, Eindruck zu machen, und der Plan war, auftauchende sowjetische Kräfte sofort zu beschießen, um sie glauben zu machen, sie hätten eine starke Einheit vor sich.

Und wirklich, als hätte er es geahnt, tauchte im einsetzenden Schneegestöber schemenhaft aus der Ferne ein Zug eingemummter Russen mit ihren von Pferdchen gezogenen Wagen vor ihnen auf, die sich durch den fauchenden Wind kämpften und genauso erschraken wie sie selber, als sie unvermutet die Geschütze auf sich gerichtet sahen. Es gab nur eine Möglichkeit: sofort feuern, mit allem, was sie noch hatten! Von beiden Seiten erhob sich ein wildes Schussgefecht. Die paar aus den Mörsern gefeuerten Kugeln jagten dem Gegner, der nicht wissen konnte, welcher Größenordnung von Truppe er gegenüberstand, solche Angst ein, dass die Russen mitsamt Pferd und Wagen Hals über Kopf davonstürzten und sich in den Wäldern zerstreuten.

Erleichtert ließen sich die deutschen Soldaten auf den vereisten Boden fallen, um Atem zu schöpfen. Sie hatten vorerst ihr Ziel erreicht: Die Kunde von starken Bataillonen, die noch kampffähig waren, würde sich verbreiten und ihnen den Rückzug sichern.

Jetzt aber mussten sie Mann für Mann weiter, nur ihre Handfeuerwaffen im Anschlag, und die wenigen, die mit Maschinenpistolen ausgerüstet waren, in vorderster Linie. Nur ein Gedanke brannte sich in ihr Hirn: zur nächsten Einheit vorzustoßen und sich weit weg von der bedrohten Stadt Kulm über die Weichsel in Sicherheit zu bringen. Niemand wusste mehr, wo genau sich der Gegner befand.

Der Abend brach langsam herein und die Kälte war kaum noch zu ertragen. Doch die Männer mussten weiter. Am Ende ihrer Kräfte erreichten sie eine von ihren Bewohnern verlassene Kate, in der sie Feuer machten, sich zusammendrängten und aufzuwärmen versuchten. Der Hunger nagte in ihren Gedärmen, doch sie waren zu erschöpft, um auch nur einen Bissen herunterzubringen. Es gab heißes Wasser, mit irgendwelchem Fusel vermischt, den sie in einem Fässchen mit sich führten. Conny trank nur ein paar Schlucke. Er wollte seinen klaren Verstand behalten. Andere betäubten ihre Angst mit nicht unerheblichen Mengen. Die Gefahr war groß. Wenn sie hier jemand aufspürte, wären sie verloren.

Mühsam entledigte er sich der Stiefel und wickelte die Lappen von seinen schmerzenden, halberfrorenen Füßen. Nach einem kurzen Schlaf, in den er wie bewusstlos gesackt war, musste er sie wieder über das geschwollene, blutende Fleisch ziehen. Die Reihe war an ihm, draußen in einem der Panzergräben Wache zu halten. Manchen von seinen Kameraden, die betrunken, erschöpft und am Ende aller Kräfte in einen bleiernen Schlaf gesunken waren, war es zu beschwerlich erschienen, auch noch die Stiefel auszuziehen. Sie würden am nächsten Tag die Quittung erhalten, wenn die Zehen abgefroren waren oder das schwarze und brandig erfrorene Fleisch das Gehen unmöglich machte.

Conny wickelte sich so fest es ging in seinen dicken Ledermantel und zog den weißen Unterrock darüber. Draußen schlug ihm die schneidende Kälte entgegen und er verkroch sich gegen den Wind tief in den Graben, den die Kameraden schnell noch ausgehoben hatten, und starrte mit brennenden, übermüdeten Augen in die schwarze Dunkelheit. Als alter Hase, der er mittlerweile war, wusste er, wie groß gerade jetzt die Gefahr war, von einem Spähtrupp der Russen entdeckt zu werden. Dann sähe er seine Heimat und auch Emilia niemals wieder.

Obwohl er sich mit Gewalt aufrecht hielt, das Maschinengewehr im Anschlag, drohten ihm hin und wieder die Augen zuzufallen. Er versuchte seine Gedanken zu beschäftigen und sich selbst Mut zu machen. Jetzt noch die letzte Phase überstehen, durchhalten, bis endlich Frieden wäre! Gesund nach Hause kommen, ein ganz anderes Leben beginnen. Wenn der Krieg doch endlich zu Ende wäre, dann könnte er sesshaft werden und ... Seine Gedanken verirrten sich in angenehme Gefilde. Er sah wie in einer Vision die schlanke Gestalt Emilias in einem weißen, spitzenumrieselten Brautkleid vor sich, die schweren braunen Zöpfe hochgesteckt, die kokette Locke, die ihr immer in die Stirn fiel; er sah, wie sie ihn durch den duftigen Schleier hindurch anlächelte und die Hände nach ihm ausstreckte. Was hatte Heini, sein Kumpel und Zimmernachbar aus der Schule, ihm vorausgesagt, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte? Diese Frau wirst du heiraten! Kurios. Conny hatte damals ein wenig ungläubig den Kopf geschüttelt und ihn ausgelacht. Heini war tot, gefallen bei dem dummen, kleinen Gefecht vor Kulm, getroffen von einer gezielten Kugel. Sein eigenes Schicksal konnte er wohl nicht ahnen! War auch besser so, dass man seine Vorbestimmung nicht kannte.

Conny wechselte die Position. Die Müdigkeit lag wie Blei auf seinen Lidern. Und doch hatte der Kumpel Recht gehabt, das fühlte er deutlich. Emilia war eine Frau zum Heiraten, war die Frau für ihn. Wenn sie beide das Chaos hier überlebten und sich wieder sahen, dann würde er es wirklich tun. Warum hatte er ihr das nicht deutlicher gesagt, statt als letzte Möglichkeit einen Brief zu hinterlegen, den sie womöglich nie finden würde? Sinnlos, darüber nachzudenken. Der Brief im blauen Umschlag würde sie vielleicht niemals erreichen. Und da gab es ja noch diesen Siegfried, von dem sie ihm erst später erzählt hatte, den Mann auf dem Foto, den sie anfangs als ihren Bruder ausgegeben hatte, während er in Wirklichkeit ihr Verlobter war – wenn der ihm zuvorkäme? Sie liebte diesen Mann nicht, er spürte es mit den feinen Antennen seiner eigenen Liebe. Sein Mut war nach und nach gewachsen, aber immer noch hatte er gezögert, zu lange gezögert. Die Möglichkeit einer so raschen Trennung und Flucht war ihm gar nicht in den Sinn gekommen.

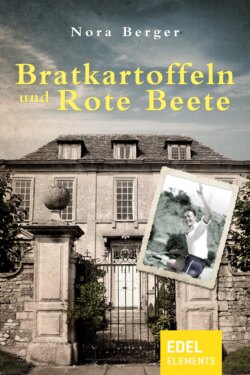

Er rief sich die erste Begegnung ins Gedächtnis, den Tag, an dem sie sich getroffen hatten. Eine amüsante Situation, die ihm noch im Rückblick jedes Mal ein belustigtes Lächeln entlockte. Niemals würde er das vergessen. Wie jeden Tag war er, wie viele andere Soldaten und Angehörige der Wehrmacht, in die Wirtschaft Pelzer gegangen, weit und breit bekannt für ihre nahrhaften, richtig fettigen Bratkartoffeln und die Roten Beete, die das Gericht ergänzten. Es war billig, man konnte dort für seine Essensmarken rundum satt werden und die Wirtin schaffte es jedes Mal, die knusprigen Kartoffeln ein wenig abzuwandeln, so dass sie nicht immer gleich schmeckten. Bei allen beliebt, war das Lokal jeden Abend bis auf den letzten Platz besetzt. Er war an jenem Tag mit einem Mädchen am Arm dort erschienen, einer Kleinen, kaum siebzehn Jahre alt, die ihm sein Kamerad Willi aufgedrängt hatte, weil der eine Vertretung machen musste. Selbst auf den zweiten Blick interessierte ihn das junge Ding kaum – klein, ein wenig rundlich mit üppigen Formen und aufgeputzt mit allem, was ihr zur Verfügung stand. Sie sah ihn mit furchtsamem, bewunderndem Blick von unten herauf an und brachte kaum Ja und Nein heraus. Na gut, er würde sich diesmal opfern, aber dieses Kind war wirklich nicht sein Typ.

Als sie die Wirtsstube betraten, schlug ihnen fettiger Dunst von Gebratenem, Lärm und Stimmengewirr von Dutzenden Soldaten und rauchige, von Menschenleibern aufgeheizte, stickige Luft entgegen. Sie blieben an der Tür stehen und sahen sich im Lokal um. Alle Plätze waren besetzt, an manchen Tischen quetschte man sich eng zusammen und einige Soldaten standen am Tresen. Die Bedienung, mit immer neuen Tellern und Bergen von Bratkartoffeln, die verführerisch dufteten, wand sich durch die Reihen. Als er sich suchend umdrehte, sah er in einer Ecke nah der Tür, an einem kleinen Tisch, einen freien Platz.

Höflich wandte er sich der jungen Frau in Schwesterntracht zu, die sich in einem Büchlein, das sie nachdenklich studierte, Notizen machte. „Ist der Platz hier noch frei?“

Sie blickte unwillig auf und sah ihn an, mit einem flüchtigen Blick seine Begleitung streifend. „Ja, natürlich“, murmelte sie und wandte sich wieder dem Buch zu.

Conny drückte sich in die äußerste Ecke der Bank, um dem jungen Mädchen, das schüchtern um sich blickte, noch Platz einzuräumen. „So viele Soldaten!“, rief sie erstaunt aus, kokett ihre Haare ordnend. „Ich wusste gar nicht, dass sie alle hierher kommen!“

Conny, der kaum zuhörte, nickte nur und rückte verlegen noch ein Stück von ihr ab. Warum nur hatte er sich mit einer so dummen Göre belasten lassen? Er musterte unverhohlen die attraktive Unbekannte, die ihm allein, ganz ohne Begleitung gegenübersaß. Sie gefiel ihm auf den ersten Blick. Welch eine Schönheit! Noch nie hatte er sie hier in diesem Lokal gesehen. Wenn sie jetzt auch die Lider gesenkt hielt, der Blick aus ihren großen hellgrünen Augen, von dunklen Wimpern umsäumt, hatte ihn wie ein Blitz getroffen. Interessiert betrachtete er ihre feinen, regelmäßigen Züge, die hohen Wangenknochen, den perfekt geschnittenen, ungeschminkten Mund und, als sie sich zur Seite wandte und das Notizbuch wieder in die Tasche zurücksteckte, ihr klassisches Profil. Über der hohen Stirn türmte sich eine Welle leicht gelockten Haares, die im Nacken in die üppige Fülle locker gebundener Zöpfe überging und halb offen weit über den Rücken reichte. Sie trug die schlichte Schwesterntracht des Roten Kreuzes, mit einem kecken Häubchen auf dem braunen, glänzenden Haar.

Die junge Frau spürte, dass der Fremde sie eindringlich musterte, und sah sich nach der Karte um. Was wollte dieser Soldat von ihr? Es war ungehörig, sie so anzustarren; er hatte ja ein Mädchen dabei! Trotzdem riskierte sie einen Blick unter halb gesenkten Wimpern und wandte die Augen mit plötzlich aufsteigender Verlegenheit ab. Dieser Soldat sah wirklich unverschämt gut aus, groß und schlank in der perfekt sitzenden Uniform, mit einem fast schüchternen Lächeln und verträumtem Blick aus dunkelbraunen Augen, die Vertrauen erweckten. Eine Locke seines blonden Haares fiel ihm aus den streng zurück gekämmten Haaren wie zufällig in die Stirn. Natürlich ein Frauentyp wie alle dieser Gattung, jeden Tag eine andere im Arm und noch dazu ein so junges Mädchen, das, wie man sah, kaum der Pubertät entwachsen war! Man kannte ja diese Verführer, die den Krieg ausnutzten, von Frau zu Frau taumelten und sich dann mit einem lockeren Abschiedsgruß wieder davonmachten, um sich die nächste Beute zu suchen. Es war doch immer das Gleiche. Sie jedenfalls würde nicht auf diesen sanften, träumerischen Blick hereinfallen, mit dem er sie unentwegt ansah. Das war ja schon peinlich! Konnte er sich nicht seiner Begleitung zuwenden? Die schien ihn wenig zu interessieren.

Ein Schweigen entstand, in dem sie die Speisekarte ergriff und mit zerstreutem Unbehagen vors Gesicht hielt, als würde sie die Auswahl der Gerichte – Salzkartoffeln, Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Kräutern oder Karottengemüse –, die sie schon auswendig kannte, besonders interessieren. Die ruhige, tiefe Stimme des Soldaten riss sie aus ihren Gedanken.

„Erlauben Sie“, sagte er mit leicht amüsiertem Unterton und nahm ihr mit einer lockeren Bewegung die Karte aus der Hand. „Sie halten die Karte verkehrt herum. Aber wenn ich Ihnen etwas empfehlen darf: Die Bratkartoffeln mit Roten Beeten sind das Beste, was das Haus zu bieten hat.“ Das junge Mädchen an der Seite des Soldaten kicherte schrill auf und hielt sich nach einem finsteren Blick ihres Begleiters die Hand vor den Mund.

Schwester Emilia fühlte, wie schamhafte Röte in ihre Wangen stieg. Was fiel diesem Mann eigentlich ein? Er setzte sich an ihren Tisch, brachte sie in Verlegenheit, indem er sie anstarrte, und machte sie dann auch noch lächerlich! „Vielen Dank“, entgegnete sie kühl und sandte ihm einen wütenden Blick, „ich weiß Bescheid, ich brauche Ihre Hilfe nicht.“

Die Bedienung trat an den Tisch. „Was darf ich Ihnen bringen, Schwester?“

Der junge Soldat beugte sich vor. „Dreimal Bratkartoffeln mit Roten Beeten!“ Noch bevor die Schwester Einspruch erheben konnte, fügte er hinzu: „Erlauben Sie mir, Sie einzuladen. Ich habe noch genügend Marken.“

„Nein, danke“, erwiderte Emilia rasch und wühlte nervös in ihrer Tasche. „Ich verzichte. Ich lasse mich nicht von jedem einladen.“ Es schien wie verhext an diesem Tag, sie konnte ihre Lebensmittelmarken nicht finden! War denn das möglich? Zuerst brachte dieser Mensch sie in die allergrößte Verlegenheit, machte sich auch noch lustig über sie und nun konnte sie sich nicht einmal wehren, weil sie die Marken in ihrem Zimmer im Kloster zurückgelassen hatte. Es gab nur zwei Möglichkeiten: stolz den Tisch zu verlassen und hungrig zu Bett zu gehen oder die Einladung anzunehmen. Ein lautes Knurren krampfte ihren Magen zusammen und bei dem Duft der knusprigen Kartoffeln, die vorübergetragen wurden, überkam sie eine Schwäche, ein leeres Gefühl im Kopf, als würde sie ohnmächtig. Sie hatte einen anstrengenden Tag gehabt, bei dem sie nicht zum Essen gekommen war. Sie musste etwas essen!

„Nun gut“, sagte sie schließlich, die Suche aufgebend, und nickte ihm mit abweisender Miene zu, „aber normalerweise lasse ich mich nicht von Männern einladen. Nur dies eine Mal – ausnahmsweise. Ich habe in der Eile meine Marken vergessen. Natürlich gebe ich sie Ihnen so schnell es geht wieder zurück.“ Conny nickte und betrachtete sie gedankenvoll. Konnte es sein, dass eine solche Frau noch nicht vergeben war? Und er saß hier mit diesem billigen Flittchen, das kaum den Mund aufbrachte, und konnte die Chance einer solchen Begegnung nicht einmal nutzen! Die Bedienung zog sich nach Aufnahme der Bestellung mit einem anzüglichen Lächeln zurück. Diesen Trick gab es einfach zu oft!

„Sind Sie das erste Mal hier?“, fragte der Soldat, sie unverwandt ansehend und sich nicht mehr um seine Begleitung kümmernd, die gelangweilt um sich blickte. „Die Bratkartoffeln sind wirklich vorzüglich – und mit Roten Beeten zusammen kann man sich eigentlich nichts Besseres wünschen. Das billigste aller Gerichte – und außerdem meine Lieblingsspeise!“

Er lächelte sie schmelzend an und sie bemerkte ein Grübchen an seinem Kinn. Emilias Herz begann in unregelmäßigem Takt zu schlagen und ihre Hände wurden feucht. Sie wusste nicht warum, aber dieser Mann brachte sie in Verwirrung, brachte ihr kühles, abwehrendes Selbstbewusstsein ins Wanken.

Das junge Mädchen in dem billigen blauen, mit weißen Punkten übersäten Fähnchen zog einen Schmollmund und zupfte den Soldaten am Ärmel. „Ich möchte keine Bratkartoffeln. Mir wäre ein haschierter Knödel lieber.“ Keiner von den beiden achtete darauf und sie richtete gelangweilt Haar und Kleidung, warf vorbeigehenden Soldaten kecke Blicke zu und lächelte ihnen aufmunternd zu. Da war Willi doch netter zu ihr gewesen, gesprächiger und aufmerksamer als dieser arrogante Feldwebel, der nur die andere ansah und sie links liegen ließ.

Emilia, um die peinliche Situation zu entschärfen, fragte höflich, als das Essen kam: „Sind Sie auch auf der Schule für Heeresmotorisierung wie die anderen?“

Der Soldat nickte, ohne sie aus den Augen zu lassen. Ihm war, als müsste er sich jedes Detail ihrer Züge und ihrer Schwesterntracht einprägen, und sein Blick glitt zu ihren Händen, die sie auf dem Schoß versteckt hielt. „Wollen Sie nicht essen?“, fragte er mit einem Blick auf die duftenden heißen Kartoffeln, die in der roten Soße schwammen.

Verwirrt und aus der Fassung gebracht stotterte sie: „Ja ... Doch, natürlich“, während sie sich abmühte, unter dem Tisch ihren Verlobungsring abzustreifen. Sie wusste selbst nicht, warum sie das tat – eine Eingebung, ein merkwürdiger Impuls, der sie wider alle Vernunft und gegen ihren Stolz so handeln ließ. Sie griff die Gabel und führte eines der krossen Kartoffelstückchen zum Munde. Es war wirklich köstlich, knusprig und gut gewürzt und die säuerlich eingelegten Rübenstücke dazu für den hungrigen Magen schmackhafter als jeder Braten.

Eine Weile herrschte Schweigen. Sie aßen mit jener Andacht, die aus den Tagen elenden Hungerns herrührte, aus den Stunden, in denen man mit trockenem, hartem Brot den Magen beschwichtigte, mit dem Kauen von Karotten, dem Hineinschlingen irgendwelcher Reste, die man gerade fand. Die Kleine in dem zu engen Kleidchen begann zu nörgeln, als sie bemerkte, dass man sie gar nicht mehr wahrnahm. Im Blickkontakt mit einem anderen Soldaten unweit vom Tresen, dem sie ein paar Mal offen zugelächelt hatte und der ihr ausnehmend gut gefiel, setzte sie sich kerzengrade auf, streckte ihren üppigen Busen vor und öffnete den obersten Knopf ihrer Bluse. Der Soldat machte eine einladende Handbewegung und das Mädchen nickte verstohlen. Als sie ihre Mahlzeit beendet hatte, erhob sie sich, von den beiden mit einem interesselosen Blick gestreift, als müsste sie mal eben hinausgehen, und drängte sich langsam an dem Soldaten am Tresen vorbei. Er hielt sie fest und sie wechselten einige Worte.

„Sie haben sehr schöne Hände“, sagte Conny zu Emilia, mit einem Blick ihre zarten elfenbeinfarbenen Knöchel umfassend, die aus den Manschetten der Schwesterntracht hervorsahen.

„Oh, nein“, lachte Emilia, zum ersten Mal ihre Zurückhaltung vergessend, „wenn Sie wüssten, was ich damit alles machen muss! Sie sind rau und abgearbeitet, wund von den Desinfektionsmitteln und der Kälte, in der ich arbeite. Und alle Nägel abgebrochen – sehen Sie nur. Übrigens, Ihre Begleitung – ich glaube, sie amüsiert sich anderweitig.“

Connys Blick schweifte zur Seite. Wirklich, er hatte gar nicht bemerkt, dass Maria fort war. Seine Blicke durchkreuzten den Raum. Dort war sie ja, der angetrunkene Soldat hatte sie frech um die Taille gefasst. Das ging doch wirklich zu weit! Diese dumme Kleine wusste wohl nicht, worauf sie sich da einließ. Und er hatte Willi versprochen, gut auf sie aufzupassen! Hastig erhob er sich. „Entschuldigen Sie mich, aber ...“

Er ging zum Tresen, nahm die enttäuschte Maria bei der Hand und warf der Bedienung die Essensmarken hin. „Komm, ich werde dich wohl besser nach Hause bringen“, fuhr er das Mädchen ärgerlich an. „Was würde Willi wohl sagen, wenn du dir gleich einen anderen anlachst?“ Die Kleine zog ein Gesicht. So fest war das mit Willi doch nicht – man würde sich ja wohl noch ein bisschen amüsieren dürfen, wenn man als Luftblase am Tisch saß! Sie winkte ihrer neuen Bekanntschaft heimlich einen Gruß zu, als Conny, der Emilia zum Abschied kurz zunickte, sie aus der Wirtschaft zog. Immer musste man ihr den Spaß verderben! Der andere war viel netter gewesen als Willi, der immer Dienst hatte.

Emilia sah den beiden mit enttäuschter Miene nach. Hatte sie es doch geahnt. Einer war wie der andere! Eifersüchtig geworden, machte er sich mit seinem Mädel davon. Nicht einmal richtig verabschiedet hatte er sich. Die Soldaten waren doch alle gleich! Die verträumten braunen Augen, das schüchterne Lächeln – nichts als Lug und Trug. Seufzend suchte sie nach ihrem Verlobungsring, den sie achtlos in ihre Tasche geworfen hatte, und steckte ihn wieder auf den Finger. Was war nur in sie gefahren?

Stimmen schallten ihr entgegen, als sie sich erhob: „Schwester Emmi – kommen Sie, nur ein Glas!“ Sie schüttelte den Kopf und lächelte ihr kühles, abweisendes Lächeln. Die Soldaten waren alle hinter ihr her, seit sie einmal für kurze Zeit im Soldatenheim wohnen musste, jeder stritt sich um ihre Gunst, um ein Rendezvous, um einen Blick der schönen Schwester, die so zurückhaltend lebte und alle Annäherungen brüsk zurückwies.

Geräusche im Unterholz und fernes Klappern von Hufen auf dem vereisten Boden schreckten den Soldaten, dem das Gewehr aus den Händen geglitten und die Augen zugefallen waren, mit einem Ruck hoch. Er packte mit eingeschlafenen, vom Frost steif gewordenen Händen die Waffe und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die bleiche Winternacht. Der Mond goss sein kaltes silbernes Licht durch die dürren Bäume, die ihre Äste wie Finger gespenstisch in den Himmel streckten. Plötzlich war es totenstill, kein Windhauch regte sich und alles schien den Atem anzuhalten.

Das Schnauben eines Pferdes ganz in der Nähe durchbrach die Stille und kurz darauf näherten sich tappende Hufgeräusche.

Heiß schoss Conny das Blut durch den halberfrorenen Körper. Ein Kundschafter der russischen Armee! So gingen sie vor, vereinzelt ausgestreut, mit Pferd und Wagen, mit Handfeuerwaffen, um die Lage zu erforschen und den schon weiter Vorgedrungenen zu gestatten, das Netz enger zusammenzuziehen. Wenn sie den kleinen Trupp entdeckten, wären er und seine Kameraden verloren! Mit angelegter Waffe sicherte er ringsum das Gelände, duckte sich tiefer in den flachen Graben und zog den weißen Unterrock halb übers Gesicht.

Nichts rührte sich. Eigentlich waren die zwei Stunden seiner Postenzeit schon vorbei, aber er hatte mit seinen Träumereien die Zeit ganz vergessen und war wohl wirklich ein wenig eingeschlafen – etwas, das eigentlich nicht passieren durfte und ihn bei dieser tödlichen Kälte das Leben kosten konnte. Er spürte seine Füße nicht mehr, das war das Schlimmste. Ein plötzlicher lauter Galopp, in den der Reiter gefallen war, ließ ihn in rasender Angst zusammenschrecken; und noch bevor er irgendetwas unternehmen konnte, tauchte ganz dicht vor ihm wie ein Phantom der kundschaftende Russe mit seiner Pelzmütze auf, den über ihn hinweggleitenden Blick wie witternd und suchend in den Wald gerichtet, das Maschinengewehr in der Hand. Um ein Haar wäre das Pferd in den Graben getreten, in dem der Soldat mit angehaltenem Atem lag. Conny fuhr hoch und die beiden Männer starrten sich mit bleicher Miene entgeistert an.

Jetzt ging es um Leben oder Tod, um Überleben oder Sterben im unbarmherzigen westpreußischen Winter, in der Einsamkeit eines verlassenen Waldstücks. In Sekundenschnelle schossen Conny Bruchstücke vieler Gedanken durch den Kopf – seine Mutter, die in Düsseldorf auf ihn wartete – die Kameraden, schlafend in der elenden Kate, die ohne seine Wache verloren waren – der erbitterte Kampf in Russland, der hinter ihm lag ... Es gab kein Überlegen mehr. Die Finger krümmten sich um den Abzug – Augenblicke, in denen er glaubte, in den verzerrten bärtigen Zügen des dicht vor ihm Erschienenen ähnliche Überlegungen zu lesen. Der Russe, überrascht sein schreckendes, sich aufbäumendes Pferd zügelnd, hob fast im gleichen Moment wie er das Gewehr – doch diese Sekunde der Bewegung rettete Conny das Leben. Er drückte ab und der Reiter stürzte unter wilden Galoppsprüngen des Pferdes tödlich getroffen herab.

Mit tauben Füßen kroch Conny aus dem Graben und humpelte zum abgerissenen Bauernhaus. Das Gefühl der Schuld, des Bedauerns, das ihn früher beim Abdrücken einer Waffe überkommen hatte, war heute dem wilden Gefühl des Überlebens, des Siegenwollens gewichen. Wie viele Male hatte er gesehen, wie Kameraden, die zu schießen zögerten, im Feuer des Feindes zusammenbrachen! Es galt nur das Eine: du oder ich! Nie hatte er es deutlicher gelesen als in den erschreckt aufgerissenen Augen jenes jungen Russen, der nun reglos auf dem verschneiten Boden lag und dessen warmes Blut, das aus seiner Brust rann, nicht einmal den hart gefrorenen Schnee zum Schmelzen brachte.

Conny schaute nicht mehr zurück. Nur das Pferd, das erschreckt davontrabte, war noch ein paar Schüsse wert. Es würde eine gute Mahlzeit abgeben – nach langer Zeit wieder Fleisch.