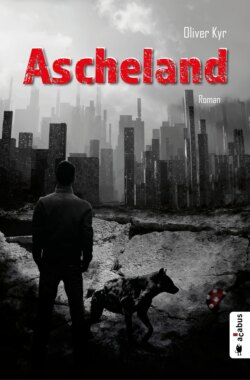

Читать книгу Ascheland - Oliver Kyr - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3 April 2023, Rheintal

Der Traum ist der Gleiche. Und wieder dauert er ein wenig länger.

Aber wie immer nicht lang genug.

Ich stolpere durch den dichten Wald, hetze über gefallenes Laub. Dunkelrot starren mich die toten Blätter an. Tief schneiden die tief hängenden, spitzen Zweige in mein Gesicht.

Ich schmecke Blut. Und rieche die Verfolger. Die tanzenden Schatten, deren Geheul sich kalt in meinen Schädel frisst und deren gellendes, geiferndes Lachen sich höhnisch ins Zentrum meiner Angst frisst. Mein Herz rast. Mein Atem überschlägt sich, versucht einen Rhythmus zu finden, der meinem Tempo angepasst ist.

Findet ihn nicht.

Ich stolpere über eine im Waldboden verankerte knorrige Wurzel und falle eine Böschung hinunter.

Überschlage mich im feuchten Laub. Versuche Halt zu finden.

Pralle dann hart gegen einen gefallenen Baumstamm. Schmecke beim Aufprall seine Rinde. Richte mich dann keuchend unter großen Schmerzen auf und sehe sie dort oben stehen. Die Schatten meiner Angst. Die tanzenden Kobolde mit den glitzernden, bösen Augen, die mein Herz auffressen werden.

Ich rieche verbranntes Holz und brennendes Fleisch.

Meine Hände tasten sich an der harschen Rinde des toten Kolosses vor mir entlang, dann finden meine blutigen Finger Halt. Als die Schatten sich nach unten biegen und dann wie eine böse Meute auf mich zurasen, ziehe ich mich mit letzter Kraft hoch und lasse mich auf der anderen Seite des Baumriesen ins Laub fallen.

Meine Lungen brennen, gieren nach Luft.

Meine Finger krallen sich in die klammen Blätter, hellrotes Blut bedeckt die fahlgelben Ovale des Laubs.

Auf allen Vieren krieche ich von dem Baum weg. Hebe den Kopf.

Es ist still.

Kein Heulen, kein kaltes Lachen. Nicht einmal der Wind wagt ein Geräusch. Schnell werfe ich einen Blick zurück. Die Verfolger sind nicht zu sehen. Einsam liegt der Baumstamm am unteren Rand der Böschung. Nur die flache Mulde im Laub und eine dünne Spur von Blut zeugen von meiner Flucht.

Ich richte mich auf und taumele auf das Häuschen zu. DAS Häuschen.

Eine kleine Steinhütte. Die weißen, ruppigen Steinmauern in dunkelgrünes Efeu gehüllt. Ein kleiner, geduckter Schlot auf dem Ziegeldach, aus dem sich eine kleine Rauchwolke zwängt. Wie im Märchen, kitschig schön.

Ich humpele auf das Hexenhäuschen zu, bemerke (wie jedes Mal), dass das kleine Törchen im Holzzaun offen steht.

Bunte Formen zieren den Zaun, aber die Unschärfe meines Blicks lässt kein Erkennen zu. Meine Füße tragen mich auf das Haus zu und mein Herz wird jäh erfüllt von

Ruhe

Frieden

Rast

und einem Gefühl von „Zuhause“. Auch das unscharf.

Eher geahnt denn gespürt.

Die Tür des Häuschens öffnet sich, ein Laut dringt an mein Ohr. Ein Vogelzwitschern oder das Bellen eines kleinen Hundes oder das Quietschen einer Tür oder das –

Und dann wache ich auf.

Das erste Licht des Tages dringt durch die groben Ritzen und Spalten der Holzbretter, die die Reste einer Scheune definieren.

Else und ich liegen oben im Schober. Das trockene Stroh sticht an Händen und Füßen, es riecht nach feuchtem Holz. Else schnarcht, sie träumt von der gestrigen Jagd. Denke ich.

Ich höre Else eine Weile zu, prüfe dann die aufgestockten Vorräte in meinem Rucksack. Ein paar Weißblechdosen mit Bohnen, Mais und Erbsen. Eingelegte rote Beete. Pfirsiche. Drei Dosen Cola light.

Es war unerfreulich gestern, geradezu hässlich. Der junge Mann und die junge Frau hielten sich an den Händen, während wir verhandelten. Ich schätzte sie auf höchstens Achtzehn. Ihr schüchternes Gesicht hielt sie zu Boden geneigt, während seines die Narben des Lebens trug, aber noch nicht die tiefen, die bösen.

Zumindest wurde gesprochen. Das ist nicht oft so.

Als ich mit ihr nach hinten ging, wollte ihre Hand sich nicht aus seinem Griff lösen. Tränen zogen ihre Spuren über die frisch gewaschenen Wangen und dann schubste der junge Mann seine Liebste mit mir mit.

Sie nickte tapfer und ließ es geschehen.

Währenddessen zitterte sie und hielt die Augen fest geschlossen.

Flüsternd fragte ich sie, ob ich aufhören solle. „Nein“, gab sie tonlos zurück. „Nein, wir wünschen es uns so sehr.“

Also löste ich mein Versprechen ein und der junge Mann seines. Die Nacht in der Scheune gab es obendrauf.

„Danke, Kindermacher“, wisperte er mir hinterher, als die Schatten der Nacht mich verschluckten.

Ich richte mich auf und betrachte weiter die schlafende Else. Meine einzige Freundin, das einzige Leben, das mit meinem schwingt. Tag um Tag, dunkle um dunklere Stunde. Ihr fleckiger Bauch hebt und senkt sich, die Vorderpfoten zucken unruhig durch’s Stroh. Meine Gedanken verlieren sich in der Betrachtung der hellbraunen Tupfen in Elses sandgelbem Fell und ihrem drolligen Schnarchen.

Vielleicht träumt sie von der Gute-Nacht-Geschichte, die ich ihr gestern zugeflüstert habe. Die vom flammenden Pferd, das nur einen einzigen Freund hatte.

„Kindermacher“. So nennt man mich seit zwei oder drei Jahren. Der Name machte wohl schnell die Runde, der rote Plastikball auf dem Wanderstab sorgte für schnelles Erkennen. Die Buschtrommel der weit verstreut lebenden oder umherziehenden Überlebenden trägt wichtige Ereignisse erstaunlich schnell hinaus.

Einmal fragte mich eine schmale, bleiche Frau nach dem Tausch nach meinem Namen.

„Zacharias Brandt“, offenbarte ich ihr.

„Geh zur Hölle, Zacharias Brandt“, spuckte sie mir ins Gesicht.

Seither wahre ich Distanz.

Ich hatte es nicht geplant, dieses Leben. Es hat sich, wie man so schön sagt, „ergeben“.

Ich habe Hunger und brauche Schutz vor der Kälte. Die Menschen brauchen mich, wenn sie als Familie existieren wollen. Ich brauche Else, die mich vor bösen Geistern und Wegelagerern beschützt. Und Else, die Hyänenwaise, braucht mich.

Jeder braucht irgendjemanden. So baut sich das Netz aus Abhängigkeiten auf, das wir einmal „Gesellschaft“ nannten. Vor dem Ballett der Vernichtung.

Niemand agiert außerhalb dieses Netzes. Ein Geben ist ein Nehmen. Und wer nicht gibt, darf auch nichts nehmen. Punkt.

Warum dann also Kinder? Wir schenken Leben, um etwas zu bekommen. Aber was?

Die innere und trügerische Sicherheit des „Fortbestands“ der Familie, des Namens oder gar des „Blutes“?

Um gebraucht oder gar geliebt zu werden?

Um unserer Existenz einen Sinn zu geben?

Ich mag Kinder, einige mochte ich sogar sehr. Wie sie lachten, wenn die Affen durch die Bäume hüpften. Wie sie staunten, wenn die Elefanten schnaubten und trompeteten. Wie sie heulten, wenn das Eis in den Dreck gefallen war und wieder strahlten, wenn es ein Neues gab.

Ich habe die Frage an der Wand des Hotels zurückgelassen, aber unnachgiebig drängt sie sich wieder auf.

Wenn wir unsere Kinder wirklich so lieben, wie wir behaupten, warum zerstören wir dann ihre Welt?

Warum verschmutzen und zerstören und vernichten wir die Perspektive der Kleinen? Beuten aus, was erst später entdeckt werden soll? Löschen aus, was Zukunft verspricht?

Vielleicht lieben wir sie gar nicht, denke ich. Vielleicht lieben wir einfach das Gefühl, jemanden erschaffen zu haben, der von uns abhängig ist. Der uns braucht. Von der Natur kaschierte Eitelkeit und aus Angst geborener Größenwahn.

Vielleicht spüren wir, dass wir den uns zugewiesenen Weg nicht gegangen sind. Ihn im Rausch von eitlem Glanz und Glitter verloren haben und nicht ans Ziel kommen werden. Und unsere Kinder sollten sicherstellen, dass der Weg gegangen würde. Trügerische Hoffnung, denn kein Weg gleicht dem anderen.

Else zuckt im Schlaf und wacht dann an ihrem eigenen Schnarchen auf. Sie glotzt mich mit großen Augen an, dann legt sie den Kopf schief.

Ich robbe durch’s trockene Stroh zu ihr herüber, lege ihren Kopf in meinen Schoß und kraule ihr beide Ohren. Während ihr klebriger Speichel mein Hosenbein herunterläuft.

Um die Mittagszeit durchstreifen wir die Ruinen einer verlassenen Kleinstadt. Blinde, gesplitterte Scheinwerfer von Autowracks starren uns entgegen.

Niedergebrannte Häuser, eine intakte Feuerwache mit auf der Seite liegenden Löschfahrzeugen, die wie gestrandete Wale auf Erlösung hoffen. Ein löchriger Schlauch voller Brandspuren liegt ausgerollt in der Einfahrt, ein einzelner Handschuh ohne Finger daneben. Ich sehe keine Leichen, aber das ist fast überall so. Was mit den abertausenden Toten geschehen ist, weiß ich nicht. Dafür der gnädige Mantel der weichen, flockigen Asche, der auch hier die Groteske überzuckert.

Das Rathaus: zerstoßene Fenster und ausgebrannte Innereien. Im Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr, fahre herum und fixiere eines der blinden Fenster im ersten Stock. Else knurrt nicht, stöbert neugierig durch den angrenzenden Park. Also droht keine Gefahr, darauf kann ich mich verlassen.

Langsam nähere ich mich dem wuchtigen Rathaus. Vielleicht kann ich im Inneren etwas Nützliches finden, denke ich. Als ob es nicht längst geplündert worden wäre.

Dann, ohne Vorwarnung, bricht das obere Stockwerk in sich zusammen. Das kantige Dach gibt die zerschlagenen Schindeln frei, die nach allen Seiten auf den Asphalt hinuntersegeln, um dort zu zerschellen. Die Dachbalken kippen ineinander, taumeln erst träge und reißen sich dann gegenseitig, Staub aufwirbelnd, in das Stockwerk darunter. Ein Wetterhahn aus Blech scheint einen Sekundenbruchteil, der Schwerkraft trotzend, in der Luft zu stehen, dann folgt auch er dem Ruf des Vergehens und stürzt kopfüber in das Chaos des eitlen Baus.

Dann ist es wieder still.

Warum das Dach gerade jetzt kapituliert hat, weiß ich nicht. Aber meine Stimmung sinkt. Vorboten von Zerstörung und Verfall tauchen meine Seele in düstere Farben und verderben mir meist den ganzen Tag. Traurig wende ich mich ab und folge Else, die aufgeregt einer Ladenzeile entgegenspurtet.

Sie verschwindet in der Ruine einer Metzgerei. Ich schüttele angewidert den Kopf und warte, bis Else wieder herauskommt. Sie hat nichts gefunden und schleicht mit gesenktem Kopf auf mich zu.

Weiter. Eine Fußgängerzone entlang.

Eine kleine Weinhandlung. Ausgebrannt.

Zwei Straßencafés. Die Plastikstühle halb in das Kopfsteinpflaster geschmolzen. Der zerfetzte Mantel eines Sonnenschirms. „Ramazotti“ wirft er mir entgegen, dunkelblau auf ausgeblichenem Rot.

Die Hauptstraße knickt nach rechts ab, und wir folgen ihr. Ich will raus aus der Stadt, kann die Erinnerungen an die Leben, die wir ausgelöscht haben, nicht mehr ertragen.

Am Ortsende fängt ein breites, zweistöckiges Gebäude meinen Blick. Das dunkle Rot, frei vom sonst allgegenwärtigen Grau, strahlt eine seltsame Wärme aus. Ich lenke meine Schritte dem flachen Bauwerk entgegen. Hellrot sind einige der Fensterrahmen angestrichen, ein beinahe heiterer Anblick. Ein breiter Streifen dunkelgrünen Grases trennt das Gebäude von der Straße, ein intakter, hüfthoher Metallzaun zieht sich um das gesamte Gelände.

Else knurrt, ich weiß nicht, was oder wen sie wittert. Sie läuft jetzt dicht neben mir.

Ich trete näher an den Zaun heran und erkenne die aufgeklebten Silhouetten von Raubvögeln auf den großen, spiegelnden Fenstern.

Zur Rechten des inmitten von Verfall und Zerstörung sonderbar unversehrten Gebäudes erkenne ich eine gesplitterte Wippe und ein halbes Dutzend Holzpferde auf großen Sprungfedern aus Metall. Dahinter ein Western-Fort, die Miniaturausgabe.

Der Kindergarten oder vielleicht auch die Grundschule ist offensichtlich von der Zerstörung verschont worden. Wie durch ein Wunder (obwohl ich nicht an sie glaube).

Meterhohe Metallpfähle sind in die Wiese rund um den Spielplatz getrieben worden. Flaggen wehen von ihren Spitzen, unzählige bunte Stofftücher. Es sind Länderflaggen. Wild zusammengestellt, etwa zwei oder drei Dutzend. Leise und unschuldig wehen sie im lauen Wind, Zeugen einstiger Übereinkünfte.

Als ich das kleine Tor im Metallzaun aufdrücke, knurrt Else wieder. Ich ignoriere ihre Warnung und gehe über eine große Rasenfläche auf das Gebäude zu. Es tut gut, über weiches Gras zu laufen, hatte den Asphalt langsam satt.

Die Neugier treibt mich voran. Neugier und der gänzlich unsinnige Gedanke, ein Kindermacher müsse sich doch schließlich einen Kindergarten (oder eine Grundschule) ansehen.

Andererseits: Wer entscheidet denn jetzt noch über Sinn und Unsinn?

Vor der intakten Glastür eines Windfangs bleibe ich stehen. Zögere. Durch die spiegelnden Scheiben ist das Innere des Gebäudes nicht zu erkennen. Ich lege meine Hand auf den kalten Metallgriff der Tür und wäge ab: Umdrehen, auf Else hören und die Nacht im Schutz des Waldes verbringen. Oder der Neugier nachgeben und eventuell etwas Nützliches finden.

Nahrung, Wasser, vielleicht ein Buch?

Die Neugier siegt.

Als ich das Gebäude betrete, stockt mir der Atem.

Vom Strom der Zeit verschont, von der Gnade der Erinnerung konserviert, strahlen mir im Innern des dunklen Horts die Zeugen der Vergangenheit entgegen:

Bunte Wollhandschuhe in Pink, Blau und Grün hängen auf Metallhaken, die aus Wänden ragen, deren dunkler Anstrich in kleinen Flocken abblättert.

Riesige Papierbögen mit kleinen Handabdrücken in Gelb, Karmesin und Violett, an lange Holzleisten geklammert, die die Wände in den dunklen Gängen zieren.

Ein langes Holzregal mit bunten, drapierten Schulranzen steht am Fuß einer breiten Treppe, die hinauf in den ersten Stock und daneben hinunter ins Kellergeschoss führt. Die Deckel der Ranzen leuchten türkis, orange und braun ins Dunkel ringsherum. Aus einem von ihnen, der mich mit Katzenaugen fixiert, ragen die rosa Plastikbeine einer Puppe, kleine Plastikschuhe an den leblosen Füßen.

Auf jedem der Ranzen prangt ein Aufkleber, auf dem in geschwungener Handschrift ein Name geschrieben steht. „Jenny“ in Türkis. „Tom“ in Dunkelblau. „Leon“ in Tigergelb. Und so weiter.

Ich knie nieder und öffne einen der Schulranzen. Durchstöbere die Bücher, das Schreibmäppchen mit den Buntstiften und dem Füller mit Namensgravur („Petra Siwanek“).

Waren die Kinder hier, als die Tore der Hölle aufsprangen? Zwischen Erdkunde und dem Sportunterricht jäh der Vernichtung ausgeliefert? Riss die Kraft der Verwüstung die Kleinen aus dem Leben und ließ die kleine Schule und die kleinen Schulranzen als unantastbare Mahnung zurück?

Haben es die Eltern geschafft, zusammen mit ihren Kindern zu sterben? Oder gingen sie allein, den Wunsch nach tröstenden Händen vergeblich in die Verwüstung weinend?

Ich ziehe ein kleines Poesiealbum aus dem Ranzen. Rosa Einband, ein glitzerndes Einhorn glotzt mich unter langen Wimpern an. Es ist gesattelt, in Rosa natürlich. Ich öffne den Verschluss und fühle mich wie ein Eindringling.

Auf der ersten Seite hat die kleine Petra ihren Namen und ihre Adresse notiert. In Türkis, mit runden, unsicheren Buchstaben.

Darunter ihre Hobbies: Reiten, Lesen, Schwimmen, Harry Potter.

Und ihre Lieblingsfreunde. Nur Mädchen, natürlich.

Ich blättere auf die nächste Seite, wo der erste Eintrag von selbstklebenden Schmetterlingen umflogen wird:

Rosen, Tulpen, Nelken

alle drei verwehlken

aber wie das Immergrün

soll stets unsere Freundschaft blühn.

Unterschrieben von „Elke“. Meine Finger streichen über das raue Papier und die glatten Schmetterlinge. Ich beiße mir auf die Unterlippe. Versuche mir vorzustellen, wie Petra den ersten Eintrag in ihrem neuen Poesiealbum gelesen hat. Wie sie und Elke sich ewige Freundschaft geschworen, wie sie sich an den Händen gehalten haben, wenn sie zur Pause auf den Hof gelaufen sind, um das kleine Western-Fort in Beschlag zu nehmen.

Ein scharrendes Geräusch reißt mich aus meinen Gedanken.

Else starrt die breite Treppe hinauf, die borstigen Haare auf ihrem Rücken steil nach oben gestellt. Sie knurrt. Tief und böse.

Dann höre ich es auch. Eine Frauenstimme weht zu uns hinunter, undeutlich, unverständlich. Ich richte mich auf, meine Knie knacken.

Else steigt vorsichtig die ersten Treppenstufen hinauf. Vorderbeine, Hinterbein, innehalten. Und immer so weiter. Ich folge ihr langsam in den ersten Stock, der Quelle der Stimme entgegen.

Papierdrachen hängen lachend und Feuer speiend und fauchend von der hohen Decke. An zwei Dutzend Metallhaken hängen kleine Mäntel, Jacken und Mützen. In einem großen Glaskasten stehen kleine Pokale und gerahmte Klassenfotos.

Ich nähere mich langsam den Klassenzimmern hinten im Gang. Die Stimme klingt jetzt lauter, ich versuche, etwas zu verstehen. Vergeblich.

Vor der letzten Türe bleibe ich stehen. Wage kaum, zu atmen. Überlebende sind schwer einzuschätzen. Wirklich gefährlich ist kaum noch einer. Aber man wird sie so schwer wieder los.

Ich lege mein Ohr an das warme Holz.

„D, E, F…“

Mein Mund bleibt offen stehen. Ich lege meine Hand auf den Türgriff.

„G, H, I…“

Die Stimme tröstet, sogar im Alphabet.

„J, K, L…“

Ich drücke die Türklinke langsam nach unten.

„M, N, O…“

Wie in Zeitlupe öffne ich die Tür, spüre wie Elses Körper an meinem vorbeihuscht.

„P, Q, R…“

Ich trete leise ins Klassenzimmer. Und brauche mehrere Augenblicke, bis ich die Szenerie vor mir begreife:

Eine Frau – „die Lehrerin“, denke ich unsinnigerweise – dunkle, dichte Locken und ein frisch aufgebügeltes, dunkelrotes Kostüm. Eine auf dem Nasenrücken vorgeschobene Brille, durch die konzentriert die grünen Augen blitzen. Ein Stück violette Kreide in der Hand, das sie im Takt ihrer Stimme auf und ab tanzen lässt.

Die riesige, dunkelgrüne Tafel mit den lustig verzierten Buchstaben.

Ein Affen-„A“. Ein Bären-„B“. Und so weiter.

„S, T…“

Ohne mich zu beachten, fährt die Frau fort, ihre Buchstaben aufzusagen. Dann lasse ich meinen Blick schweifen und sehe die leeren Stühle vor den einsamen Tischen, auf denen aufgeschlagene Hefte liegen. Ich brauche eine Sekunde, um das Bild des leeren Klassenzimmers zu verstehen. Was hatte ich erwartet?

Die Lehrerin dreht ihren Kopf und schaut mich neugierig an. Ich erwidere ihren Blick. Sie lächelt, kleine Fältchen bilden sich um ihre Mundwinkel. Sie beäugt mich abschätzend, dann lächelt sie Else zu. Ohne Angst.

„Eine Tüpfelhyäne, schau an.“ Freundlich, warm und offen.

Ihre grünen, strahlenden Augen nehmen mich ins Visier. Sie seufzt theatralisch und wirft einen kurzen Blick auf die leeren Stuhlreihen.

„T - Tüpfelhyäne.“

Sie zuckt die Schultern und wendet sich mir wieder zu. Schüttelt in gespieltem Vorwurf den Kopf.

„Wieso stören Sie und Ihre Hyäne meinen Unterricht?“