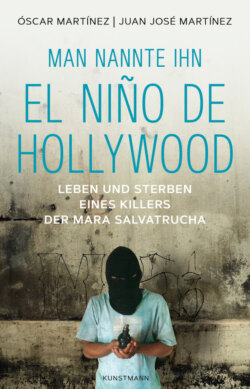

Читать книгу El Niño de Hollywood - Oscar Martínez - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ERSTES KAPITEL Das Ende

ОглавлениеNicht mal im Tod wird Miguel Ángel Tobar seinen Frieden finden.

An einem Sonntag, dem 23. November 2014, machen sich sieben Männer daran, ihn unter die Erde zu bringen. Es ist zwölf Uhr mittags auf dem Friedhof von Atiquizaya, im Westen des kleinen zentralamerikanischen Staats El Salvador. Die Sonne brennt einem direkt auf den Schädel, und man muss sich nicht erst bewegen, um zu schwitzen.

Während der Schwiegervater und die Brüder des Toten das Grab ausgehoben haben, stand die Mutter von Miguel Ángel Tobar, eine kleine, grauhaarige Alte, still daneben. Jetzt, da ihr Sohn in dem billigen Teakholzsarg hinabgelassen wird, bricht sie zusammen, schreit, fragt, warum, warum so jung. Warum wieder. Warum noch ein Sohn. Warum noch ein Mord.

Der von der Gemeindeverwaltung gestiftete Sarg hat kein Guckfensterchen. Häufig verzichtet man darauf aus Rücksicht gegenüber den Angehörigen, die keinen verstümmelten Körper in Erinnerung behalten möchten. Bei Miguel Ángel Tobar ist nicht das der Grund. Seine Mörder waren nicht so geschickt wie er im Umgang mit der Pistole. Sie mussten ihre Magazine leeren, um ihn letztlich mit sechs Schüssen niederzustrecken, während er zu flüchten versuchte. Die drei Kugeln, die seinen Kopf durchlöcherten, schlugen an versteckten Stellen ein, hinter dem Ohr. Die Kugeln meinten es gut mit ihm.

Man könnte sagen, dass Miguel Ángel Tobars Bestattung nur fünf Minuten gedauert hat. Die Stunden davor haben dazu gedient, das Grab auszuheben, das Loch zu begutachten und weiterzugraben. Die Stunden davor hatten nichts Feierliches an sich. Es sah aus, als hätten sich Angehörige einer Familie getroffen, um einen Brunnen zu graben. Die schweißgebadeten Männer sprachen über die Tiefe und Breite der Grube, wie Arbeiter, die für jemand anderen ein Haus bauen. Die Frauen brachten die weinenden Kinder zischend zum Schweigen und sahen ihren Männern beim Graben zu.

Doch sobald die sieben Männer beginnen, Seile um den Sarg zu schlingen und ihn hinabzulassen, verwandelt sich die alltägliche Szene unvermittelt in eine Beerdigung von jemandem, den sie geliebt haben.

Die Mutter schreit die ganzen fünf Minuten über. Sie droht ohnmächtig zu werden. Die Frau von Miguel Ángel Tobar, ein vom schlechten Leben gezeichnetes junges Mädchen von achtzehn Jahren, verdrückt eine Träne. Die Frauen übertönen das Weinen ihrer Kinder, indem sie aus vollem Hals evangelikale Kirchenlieder singen. Sie schreien die Worte heraus, die von einem Himmelreich und auch von einem Höllensee sprechen. Die schweißnassen Männer weinen nicht, weil sie nie weinen, senken jedoch ihren Blick.

Fünf Grabsteine weiter sitzen vier Bandenmitglieder auf einem Grab und würfeln. Der Friedhof wird von der Mara Salvatrucha 13 kontrolliert, und das ist kein Geheimnis. Das weiß auch der städtische Friedhofswärter, der jetzt zusieht, wie Miguel Ángel Tobar von anderen beerdigt wird. Auf die Frage »Wer sind die da?« antwortet er wie selbstverständlich: »Das sind die, die hier das Sagen haben.«

Bei der Beerdigung eines Bandenmitglieds, egal von welcher Gang, herrscht Waffenruhe. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Dem, den sie töten wollten, gestatten sie, im Tod seinen Frieden zu finden. Doch heute gilt diese Regel nicht.

Zwei weitere Bandenmitglieder kommen aus den Gassen mit den kleinen Häuschen, die eine Seite des Friedhofs säumen, und gesellen sich zu denen, die auf dem Grab würfeln. Die vier unterbrechen ihr Spiel, stehen auf und beobachten. Ein weiterer taucht auf und geht im Abstand von wenigen Metern an den Trauergästen vorbei. Es ist ein dünner, blasser Junge, der die Galauniform seiner Gang angelegt zu haben scheint: runder schwarzer Chaplin-Hut; weißes, weites T-Shirt in einer schwarzen, ebenfalls weiten Stoffhose, die von einem Strick gehalten wird; weiße Sneakers irgendeiner Billigmarke, die vortäuschen, Domba-Sneakers zu sein. Er spuckt vor den Trauernden aus und sucht herausfordernd den Blick von irgendjemandem aus der Gruppe. Er trifft auf keinen.

Ein Bandenmitglied kommt aus der Schlucht hinter dem Friedhof und baut sich auf der gegenüberliegenden Seite auf. Das Begräbnis ist umstellt. Auf der einen Seite die Häuschen, auf der anderen die Männer neben dem Grab; hier der Dünne, dort die Schlucht.

Die Angehörigen von Miguel Ángel Tobar wissen, dass sie umzingelt sind. »Das sieht übel aus«, murmelt der Schwiegervater mit leerem Blick. Die letzten Schaufeln Erde fallen aufs Grab. Es bleibt keine Zeit, den Hügel festzuklopfen. Miguel Ángel Tobars Grab ist ein unförmiger Erdhaufen. Ohne Grabstein, ohne Kreuz, ohne Inschrift.

Einer der Trauergäste schneidet mit einer Machete von einem Izote-Strauch einen Zweig mit einer Blüte ab, der »Flor de Izote«, der Nationalblume von El Salvador, und steckt ihn in den Erdhaufen. Dann verlässt die kleine Prozession armer Leute eilig den Friedhof. Als sie an den Häuschen vorbeigehen, kommen weitere Bandenmitglieder hinzu und fordern sie auf, stehen zu bleiben. Die Leute eilen weiter. Alle verlassen den Friedhof. Sie zerstreuen sich.

Miguel Ángel Tobar, der Killer der Gang Hollywood Locos Salvatrucha von der Mara Salvatrucha 13, der Mann, der seine Gang verraten hat, ist verabschiedet worden, wie er gelebt hat. In einem Land wie diesem gibt es keinen Frieden für einen Mann wie Miguel Ángel Tobar, El Niño de Hollywood.

Miguel Ángel Tobar war Mitglied der Mara Salvatrucha 13, der zurzeit größten und gefürchtetsten Verbrecherbande der Welt, der einzigen von El Salvador, die, zusammen mit den mexikanischen Zetas und der japanischen Yakuza, auf der schwarzen Liste des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten steht. Es ist die Bande, die El Salvador zwei Jahre – 2015 und 2016 – dazu verdammte, das mörderischste Land der Welt zu sein. Zur Verdeutlichung: Mexiko, das Land der Kartelle von Chapo Guzmán und der Zetas, stand unter Schock, als 2015 eine Quote von 18 Morden je 100.000 Einwohner erreicht wurde. El Salvador kam im gleichen Zeitraum auf 103 Morde. In den USA liegt der Anteil gewöhnlich bei rund fünf Morden. Bei mehr als zehn Morden je 100.000 Einwohner spricht man bei den Vereinten Nationen von einer Epidemie. In dem kleinen zentralamerikanischen Land El Salvador wütet also eine entsetzliche Epidemie des Todes.

Wahrscheinlich wäre Miguel Ángel Tobar ohnehin ein gnadenloser Mörder geworden. Vielleicht wäre er am Ende auf jeden Fall ohne Grabstein, in Anwesenheit von Männern, die nicht weinen, und Frauen, die ohnmächtig werden, auf einem staubigen Friedhof im Westen El Salvadors bestattet worden. Möglicherweise wäre all das auch dann passiert, wenn Miguel Ángel Tobar nie etwas von der MS-13 gehört hätte. Doch das war nicht der Fall.

Sie waren füreinander geschaffen. Sie ähnelten sich so sehr…

Bevor Miguel Ángel Tobar El Niño de Hollywood wurde, war er ein verwahrlostes Kind und Halbwaise. Ein Krieg hatte alles zerstört. Als das große Massaker nach zwölf Jahren endete und die sterblichen Überreste der Toten noch warm waren, wurden Hunderte von Männern aus den USA ausgewiesen. Sie kamen mit einem neuen Angebot ins Land.

Die Abgeschobenen, die ersten Gesandten der »Bestie« – wie El Niño de Hollywood die Bande nannte –, boten Miguel Ángel Tobar und Hunderttausenden wie ihm ein neues Leben an, einen neuen Krieg, ein neues Ziel: den Krieg gegen die chavalas, die uno caca, die diecihoyos (die »Mädchen«, die »Eins-a-Kacke«, die »Arschzehn«). Gegen einen Feind also, der ihnen glich wie ihr eigenes Spiegelbild und der es auf sie abgesehen hatte: die vom Barrio 18. Miguel Ángel Tobar lief mit fliegenden Fahnen zu einer Familie über, die die zerrüttete Familie ersetzte, der er von Bluts wegen angehörte. Sie lieferte ihm einen Grund, weiterzuleben. Dieser Grund war der Tod selbst. Ein Krieg.

Doch jener Krieg zwischen den spiegelgleichen Jungen hatte bereits lange vor Miguel Ángel Tobars Geburt begonnen, Tausende Kilometer von dem staubigen, verlassenen Friedhof Atiquizayas entfernt.

In den Siebzigerjahren waren Salvadorianer massenweise in den Süden Kaliforniens geströmt. Es handelte sich um keine allmähliche Einwanderung, einer nach dem anderen, Familie für Familie. Sie kamen in Scharen, und sie wanderten nicht aus, sie flüchteten: mitten in der Nacht, nur mit dem, was man auf die Schnelle zusammenpacken konnte, ohne genau zu wissen, wo man hinkommen würde. Es war weniger wichtig anzukommen, als nicht mehr hier zu sein.

Fast keiner dieser Tausenden Salvadorianer, die in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre nach Kalifornien kamen, sprach Englisch. Nur wenige hatten dort Familie. Die Mehrheit landete in Pico-Union, einem Stadtteil von Los Angeles, wo es billige Wohnungen gab. Bis zu vier Familien drängten sich in diesen Streichholzschachteln.

Viele der Migranten waren sehr junge Männer, die den Krieg bereits persönlich kennengelernt hatten. Damals erfolgten Rekrutierungen in El Salvador nicht, indem am Tag der Volljährigkeit ein Brief ins Haus flatterte, wie bei den nordamerikanischen Jungen während des Vietnamkriegs. Nein. In El Salvador wurden sie gejagt. Armeelastwagen fuhren in die Armenviertel, und ein ganzer Trupp Soldaten fing mit Stricken Kinder und Heranwachsende ein, die dann, kahl rasiert und kurz ausgebildet, zum Töten und Sterben in die Berge geschickt wurden.

In den Bergen lebte die Guerilla. Eine hervorragend trainierte Truppe, die ihrerseits Kinder und Heranwachsende rekrutierte. Viele der jungen Krieger flüchteten nach Kalifornien, nachdem sie den Tod aus der Nähe erlebt hatten. Dort entstand ein Netz von Neuankömmlingen, die einen zogen die anderen nach. Ihre schiere Masse machte Kalifornien zum Gelobten Land.

»Wir sind vor einem Krieg geflohen. Wir wollten keinen Krieg mehr. Aber dort sahen wir uns wieder einer Menge von Problemen gegenüber«, sagte ein Veteran des Barrio 18. Er war in den Achtzigerjahren nach Kalifornien gekommen, nachdem er mehr als ein Jahr in den salvadorianischen Bergen die Guerilla bekämpft hatte.

Los Angeles, die Stadt, in der die meisten Flüchtlinge landeten, war alles andere als ein friedlicher Ort, an dem man in Ruhe Wurzeln schlagen konnte. Dort wurde ein anderer Krieg ausgefochten, einer, in dem zufälligerweise auch die Jugendlichen kämpften.

Als die salvadorianischen Jungen dort in die Schule gingen, erlebten sie die Hölle. Sie sprachen kein Englisch und wurden in spezielle Klassen gesteckt, um sie an das allgemeine Niveau heranzuführen. Doch die Sprache war nicht das einzige Problem. Wahrscheinlich konnten diese Jungen mühelos mit einem M-16 umgehen oder das Geräusch eines Rettungshubschraubers von dem eines Kampfhubschraubers in der Ferne und seines Echos in den Bergen unterscheiden. Aber sie hatten weder eine Ahnung davon, wer Abraham Lincoln war, noch, was 1836 in Alamo geschehen war. Sie wussten, welche Wurzeln sie essen konnten, wenn sie ihre Essensration aufgegessen hatten, damit sie weiterkämpfen konnten. Aber von einer Quadratwurzel wussten sie nichts.

War schon der Unterricht für die verunsicherten Salvadorianer eine Tortur, so wurden die Pausen zu einem wahren Albtraum. Die Jungen spielten Baseball, American Football oder four corners, Spiele, die sie nicht verstanden. Andere – frühere Einwanderer wie die Mexikaner – bildeten Gruppen, prügelten sich und verständigten sich mittels einer komplizierten Zeichensprache. Sie waren Mitglieder von etwas, das den Salvadorianern bisher unbekannt war: Gangs. Es gab alle möglichen Gruppierungen. Die meisten bestanden aus Mexikanern oder den Nachkommen von Mexikanern, und dennoch attackierten sie sich ununterbrochen gegenseitig. Es war ein seltsames, aber ernstes Spiel, bei dem einige von ihnen am Ende tot waren. Die Toiletten und Korridore der Schulen waren von unverständlichen Symbolen übersät, die auf die Anwesenheit dieser oder jener Gang hinwiesen. Der Heimweg nach Schulschluss war der reinste Hindernislauf. Man musste wissen, welchen Weg man gehen durfte, sonst riskierte man, auf ein verbotenes Gebiet zu gelangen und Prügel zu beziehen. Die Bandenmitglieder sahen in den Neuankömmlingen die idealen Opfer. Sie waren nicht organisiert, sehr arm, und vor allem stellten sie eine lästige Konkurrenz dar. Man hatte schon mehr als genug damit zu tun, gegen die Schwarzen und ihre Gangs zu kämpfen, um sich jetzt auch noch um diese »Wilden« zu kümmern. Die Salvadorianer machten ihnen den Alleinanspruch auf den Begriff hispano streitig, und noch nie, absolut nie in der Geschichte der Menschheit ist das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen gut ausgegangen. Jedenfalls nicht für die Schwächsten.

»Die Mexikaner griffen uns auf dem Schulweg an, nahmen uns unsere Sachen ab. Sie ärgerten die Mädchen, betrachteten uns als minderwertig. Sie wollten uns mit Gewalt zwingen, ihren Gangs beizutreten«, sagte ein Veteran in einer Bar im Zentrum von San Salvador zu uns, fast zwanzig Jahre nachdem die USA ihn wie vergiftetes Essen ausgespien hatten. Er spricht nicht wie ein Opfer. Er weiß, dass ihm das inzwischen nicht mehr zusteht.

Zweifellos waren Zurückweisung und Gewalt der Grund dafür, dass sich die Neuen zusammenschlossen. Sie gingen gemeinsam zur Schule und nach Hause. Sie verstanden Los Angeles nicht, und Los Angeles verstand sie nicht. Und doch hielt die Stadt ein Geheimnis für sie bereit, das sie faszinieren sollte.

AC/DC, Slayer, Black Sabbath … Heavy Metal. Laute, harte Musik, ganz anders als die Rancheras und Balladen, die in den salvadorianischen Dörfern zu hören waren. Diese rebellischen Klänge dröhnten durch die Migrantenviertel, und auch wenn die jungen Leute die Texte nicht immer verstanden, teilte sich ihnen doch die Euphorie mit, die die starken Bässe verbreiteten. Endlich verstanden sie etwas in dem ganzen Chaos, das die Vereinigten Staaten für sie bedeuteten. Die frenetischen, dumpf dröhnenden Metal-Dezibel waren wie eine Art Ventil. Endlich verstanden sie eine der Sprachen dieser Stadt.

Alles ist super, wenn du dich vor einer Bühne oder vor einem alten Radio in einer Gasse von Pico-Union austoben und mit Fußtritten und Rempeleien abreagieren kannst. Die Gemeinde der jungen Salvadorianer wurde von der Heavy-Metal-Bewegung mit ihren düsteren Texten und satanischen Geschichten mitgerissen. Endlich konnten sie sich mit etwas identifizieren. Lange Haare, Ketten und schwarze Stiefel wurden zu Identifikationsmerkmalen. Was in der Geschichte des Rock nur ein kleines, fast bedeutungsloses Detail war, ermöglichte den rauen Flüchtlingen, sich um ein Symbol zu scharen, mit dem sie sich identifizieren konnten.

1969 probte eine englische Rockband namens Earth in einer Garage. Die Musiker sprachen über eine Namensänderung, da sie immer wieder mit einer gleichnamigen Band verwechselt wurden, die bereits erfolgreich war. Einer von ihnen bemerkte, dass sich auf dem Bürgersteig gegenüber eine lange Schlange von Menschen gebildet hatte, die den Horrorfilm I tre volti della paura (»Die drei Gesichter der Furcht«) sehen wollten. Die Musiker waren begeistert von dem Erfolg des Films und hielten das für einen Wink des Schicksals. Von da an nannte sich die Band nach dem englischen Titel des Films: Black Sabbath. Ihr Sänger, Ozzy Osbourne, wurde zur Ikone dieser neuen Bewegung, die mit allen bisherigen Musikgenres brach. Sein Handzeichen, ein Symbol der Hippie-Ära, war ein mit Zeige- und Mittelfinger gebildetes V, das Zeichen für Liebe und Frieden. Doch Osbourne nahm den Black Sabbath wörtlich. Alkohol und Drogen führten dazu, dass er die Band verlassen musste. Für ihn kam Ronnie James Dio, ein Musiker mit italienischen Wurzeln. Der neue Sänger veränderte viele Dinge in der Band, unter anderem ersetzte er das Zeichen für peace and love, das jahrelang für Osbourne gestanden hatte, durch ein altes Symbol seiner Großmutter. Nach seinen eigenen Worten war es eine Art Amulett, das diese verwendet hatte, um »den bösen Blick« zu bannen oder, ganz allgemein, Unglück fernzuhalten. La mano cornuta nannten sie es, die »gehörnte Hand«. Dazu werden Zeigefinger und kleiner Finger nach oben gestreckt, während die anderen Finger nach unten zeigen. Diese Geste wurde zum Symbol des Heavy Metal.

Bei den salvadorianischen Jungen von L. A. wurde es als die »Salvatrucha-Klaue« bekannt. Noch heute wird es von den Mitgliedern der Salvatrucha, den hommies, auf aller Welt voller Ehrfurcht verwendet.

Um 1979 hatten sich unter den Salvadorianern zahlreiche Gruppen gebildet, die sich in der Satanismus- und Heavy-Metal-Szene bewegten. Man kannte sie als stoners. Es war eine regelrechte Bewegung. Um sich ein für alle Mal von allen anderen Gruppierungen zu unterscheiden, gaben sich die Salvadorianer den Namen »La Mara Salvatrucha Stoner« oder einfach MSS.

Der Name führt uns wieder zurück zum großen Kino. In den Sechzigern kam ein Film mit dem Titel Wenn die Marabunta droht (mit Charlton Heston in der Hauptrolle) nach Zentralamerika. Der Film basiert auf der 1937 erschienenen Erzählung Leiningens Kampf mit den Ameisen des deutsch-österreichischen Schriftstellers Carl Stephenson. Sie handelt von einem Plantagenbesitzer am Amazonas, dessen Plantage von einem Millionenheer tödlicher Ameisen vernichtet zu werden droht. Der Film war ein riesiger Erfolg. Auch in der zutiefst provinziellen Gesellschaft von El Salvador erregte er großes Aufsehen und leitete eine neue Epoche ein, indem er ein kleines Fenster zur westlichen Welt aufstieß. Seine Wirkung war dort so gewaltig, dass neue Wörter entstanden. Der umgangssprachliche Begriff majada, mit dem eine Gruppe von Menschen bezeichnet wird, wurde durch marabunta oder einfach nur mara ersetzt. Zunächst hatte der Ausdruck keine kriminelle Konnotation. »Salvatrucha« war der Spitzname der Salvadorianer während des Kriegs der Zentralamerikaner gegen die Anhänger des US-Amerikaners William Walker im Jahre 1855.

Die Mara Salvatrucha Stoner war alles andere als eine organisierte Bande. Es handelte sich um kleine, autonome Zellen, die nur in lockerer Verbindung zueinander standen. Doch im Unterschied zu den anderen jugendlichen Stoner-Gruppen waren sie von Beginn an nicht harmlos. Sie waren von den satanistischen Texten des Heavy und Black Metal fasziniert und nahmen die Sache ernst. So war es Ende der Siebzigerjahre nichts Ungewöhnliches, Mara Stoner dabei zu beobachten, wie sie auf den Gräbern des städtischen Friedhofs von Pico-Union Katzen zerhackten, Blutsbrüderschaft schlossen und Satan anriefen.

In jenen Jahren wurde »Die Bestie« geboren. Heavy-Metal-Titel wie The Number of the Beast von Iron Maiden brachten die Mara Stoner auf die Idee, und es hatte zunächst lediglich etwas mit ihrer fanatischen Begeisterung für die Musik zu tun. Dann aber bekam das Wort einen anderen Sinn und bedeutete sehr viel mehr. Die Bestie wurde zum Synonym für die Bande selbst, zugleich bezeichnete sie den Ort, an dem die im Kampf gefallenen Bandenmitglieder und die, die von der Bande ermordet worden waren, wohnten. Wie das Walhalla der alten Wikinger. Die Bestie ist also eine Art Wohnstatt für die Seelen der Krieger. Und wie der Huitzilopochtli der Mexikaner ist sie ein Wesen, das nach Blut verlangt.

Aus der Bestie wurde Die Bestie.

Es ist schwierig, mit alten Bandenmitgliedern über jene ersten Jahre zu sprechen, Jahre des Übergangs, als sie von Opfern zu Tätern wurden. Sie haben nur verschwommene Erinnerungen daran. Es geschah, ohne dass dem irgendjemand besondere Aufmerksamkeit schenkte. Wie eine ganz natürliche Entwicklung. Wie das Erwachsenwerden.

Selbst Wissenschaftler, die sich jahrelang bemüht haben, die Bande zu verstehen, wie zum Beispiel Professor Tom Ward von der Universität von Kalifornien oder Professor Carlos García aus Mexiko, sehen sich außerstande, jenen kurzen Zeitraum zu begreifen. Wahrscheinlich waren die Mareros nie vollkommen passiv. Vielleicht brauchten sie nur ein paar Jahre, um sich bewusst zu werden, dass sie eine Gewalt kannten, die brutaler war als die ihrer Rivalen.

Eines jedoch ist ziemlich klar: Ende der Siebziger hörten die Mitglieder der Mara Salvatrucha Stoner auf, Opfer zu sein. Die Zeiten, in denen die salvadorianischen Flüchtlinge unter den Banden der Mexikaner oder der Nachkommen von Mexikanern, der chicanos, in den Schulen zu leiden hatten, waren vorbei. Die Mitglieder der MSS waren brutale Schläger geworden, die nur darauf lauerten, provoziert zu werden. Ihr Zusammenschluss machte sie stark.

Die Seele des ganzen Armenviertels war die Musik. Jugendliche, die sich leidenschaftlich für eine Musikrichtung begeisterten, schlossen sich zu bandenähnlichen Gruppen zusammen, und man nannte sie die party gangs. Eine davon waren die Drifters. Sie kleideten sich wie John Travolta in Grease und hörten Tag und Nacht Discofunk. Ansonsten suchten sie Streit mit anderen Partygangs. Es war eine Herausforderung. Die Mara Salvatrucha Stoner nahmen sie an.

»Die da oben in Kalifornien dachten, sie wüssten, was Gewalt ist. Fuck, no! Wir haben ihnen beigebracht, was Gewalt ist«, erinnert sich ein altes Mitglied der MSS in einem Café im Zentrum von San Salvador. Zwei Jahrzehnte nachdem er aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen wurde, erinnert er sich noch lebhaft daran, wie die hommies wie Raubtiere in die Straßen von Los Angeles einfielen. Die jungen Salvadorianer kannten sich mit dem Krieg aus. Sie waren vor einem geflohen und hatten keinerlei Bedenken, sich in einen anderen zu stürzen.

El Salvador war in den Siebzigerjahren ein Schnellkochtopf. Darin kochte ein Krieg auf großer Flamme.

Die klandestinen linken Gruppen waren herangereift und begannen sich ernsthaft zu organisieren. Es handelte sich nicht um eine einheitliche Bewegung, sondern um Gruppierungen unterschiedlicher politischer Richtungen. Die katholisch erzogenen Jugendlichen aus der Mittelschicht verfochten die Idee eines bewaffneten Volksaufstands nach dem kommunistischen Vorbild in Asien. Sie nannten sich Ejército Revolucionario del País (Revolutionäre Volksarmee), abgekürzt ERP. Andere, die sich von der Kommunistischen Partei El Salvadors abgespaltet hatten, führten zahlreiche Arbeiter und Bauern in einer der größten Guerillaorganisationen Lateinamerikas zusammen: Fuerzas Populares de Liberación (Volksbefreiungsarmee), abgekürzt FPL. Die Widerstandsgruppen griffen auf vielen Flanken an, und die Idee des bewaffneten Kampfes fand bei den Massen immer größeren Anklang.

Auf der anderen Seite verteidigte die Regierung, die sich aus Putschisten der extremen Rechten zusammensetzte, ihre Macht mit all dem Sadismus, dem die lateinamerikanischen Militärs ihren Ruf verdanken. Ihre wichtigste Waffe war die Nationalgarde, deren bloße Erwähnung die Salvadorianer noch heute frösteln lässt. Es war ein wenig technifiziertes Korps, das als brutale Schlägerbande des Staates und einer kleinen Elite von Kaffeeplantagenbesitzern fungierte. Ihre Methoden, um an Informationen zu gelangen, bestanden zum Beispiel darin, Wassereimer an die Geschlechtsteile der Verhörten zu hängen oder auf sie einzuprügeln, bis sie gestanden, wo sie die gestohlene Kuh oder Goldkette versteckt hatten. Diese Methoden waren sehr effektiv, um die Banditen und die entwaffneten Gewerkschafter zu terrorisieren, aber wenig nützlich, wenn es darum ging, die sich ungebremst entwickelnden Guerillagruppen abzuschrecken. Diese waren sehr viel flexibler im Kampf als der schwerfällige, veraltete Staatsapparat.

1975 pfiffen die Kugeln ununterbrochen und in beide Richtungen. Die Guerillagruppen versorgten sich mit Waffen, indem sie bedeutende Unternehmer entführten und Lösegeld für sie verlangten. Sie zogen sich in die abgelegensten Landgemeinden zurück, Orte, die von den marxistischen Lehrbüchern am wenigsten empfohlen wurden. Dort entstanden die ersten Feldlager, die immer größer wurden, als die Bauern, die die Repression des Militärs nicht länger ertragen wollten, zu ihnen stießen.

1979 änderte sich in Mittelamerika alles. In Nicaragua schlossen sich die Guerillagruppen zusammen und beseitigten das Regime von Anastasio Somoza Debayle, das dritte einer Dynastie, die vorhatte, sich auf ewig an der Macht zu halten. Dies war das leuchtende Vorbild, auf das die salvadorianischen Guerilleros gewartet hatten. Es war also möglich, mit Waffengewalt eine sozialistische Regierung zu installieren. Die Kämpfe wurden heftiger. Die Rückzugsorte auf dem Land rüsteten auf. Die US-amerikanische Regierung, die um einen ihrer Hinterhöfe fürchtete, intensivierte ihre Unterstützung der salvadorianischen Militärjunta durch Finanzhilfen und militärische Beratung. Ende ’79 wurde ein staatlicher Geheimdienst eingerichtet und eine Gruppe zur Infiltration der Guerillas gebildet, bekannt unter dem Namen ORDEN (Organización Democrática Nacionalista). Kuba und das neue, sozialistische Nicaragua wiederum begannen, die Aufständischen mit Geld und militärischer Ausbildung zu unterstützen.

Für all dies brauchte man Menschen und vor allem Menschenhände, die die Waffen bedienten. In einem Land, dessen Bevölkerung zu 60 Prozent aus Kindern bestand, war das Ergebnis vorhersehbar. Auf beiden Seiten wurden Tausende von Jungen unter fünfzehn Jahren rekrutiert. Der Krieg ist eine Bestie, die sich von jungem Fleisch ernährt.

Das kleine El Salvador, das zwanzig Mal in den Bundesstaat Kalifornien passt, stürzte sich mit seiner Kinderarmee in einen Abgrund, aus dem es erst 1992 mit mehr als 75.000 Toten und unzähligen Vertriebenen auf dem Konto wieder hervorkriechen sollte.

Mit den Jungen, die diesem Wahnsinn entronnen waren, wollten die Disco-Jungs der Partygangs von Los Angeles also ihren Puls messen. Sie glaubten, es könnte lustig werden.