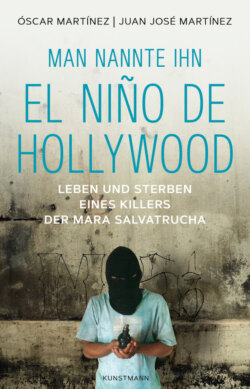

Читать книгу El Niño de Hollywood - Oscar Martínez - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ZWEITES KAPITEL Der Anfang

ОглавлениеEin Junge von elf Jahren versteckte sich zwischen Kaffeesträuchern, um zwei Männer zu beobachten, die sich mit Zuckerrohrschnaps betranken.

Es war der 24. Dezember 1994, und in Atiquizaya, einer Ortschaft im Westen El Salvadors, der die Stadtrechte zuerkannt worden waren, herrschte Festtagsstimmung. Die beiden Männer leerten mehrere Flaschen, bis sie, wie ein heißer Nachmittag, die schwere, bleierne Müdigkeit überfiel, die dieser Schnaps bewirkt. Einer der Männer, ein Tagelöhner auf einer Kaffeeplantage, sackte in sich zusammen, entgegen der Anweisung des anderen, seines Vorarbeiters, beim Trinken aufrecht stehen zu bleiben. Das alles beobachtete der Junge von seinem Versteck zwischen den dichten Kaffeesträuchern aus. Er wartete geduldig darauf, dass der Schnaps seine Wirkung tat. Nachdem die letzte Flasche geleert war, machte sich der Vorarbeiter allein, ohne Schnaps und ohne Begleiter, auf den Weg nach Hause.

Der Junge folgte ihm heimlich.

Auf einem Feldweg zu der asphaltierten Straße, die in die Bezirkshauptstadt Ahuachapán führt, hielt der Junge den Moment für gekommen. Er trat zwischen den Sträuchern hervor und schlug dem Vorarbeiter mit einem Knüppel auf den Kopf. Der Mann stürzte zu Boden, und der Junge machte sich daran, sein Vorhaben zu Ende zu bringen. Er warf Steine auf den Kopf und den Nacken des am Boden Liegenden. Nicht sehr große Steine. Steine von einer Größe, die ein unterernährter Junge von elf Jahren hochheben kann.

Um sich zu vergewissern, dass er den Vorarbeiter auch wirklich getötet hatte, versteckte sich der Junge wieder zwischen den Kaffeesträuchern und bewachte den leblosen Körper die ganze Nacht. Der 25. Dezember brach an. Im ersten Sonnenlicht näherte sich ein kleiner Lieferwagen auf seiner täglichen Route, und die Insassen sahen den blutüberströmten Körper in zerfetzter Kleidung auf dem staubigen Weg liegen. Sie stiegen aus und stellten fest, dass der Mann noch atmete. Sie legten ihn in eine der Hängematten, die sie immer bei sich hatten, um ein Schläfchen zu halten, wo immer sich zwei Bäume fanden, und brachten ihn ins Krankenhaus nach Ahuachapán. Der Junge hinter den Sträuchern war untröstlich. Seine Kräfte hatten nicht ausgereicht, um zu töten. Miguel Ángel Tobar war bei seinem ersten Versuch auf der Kaffeeplantage mit dem gescheitert, was ihm später so gut gelingen sollte.

Wir alle wurden 1932 halb tot geboren.

In jenem Jahr waren in El Salvador alle verrückt nach Kaffee. Die ersten Samen kamen nach 1850 aus Indien, nach dem Jahr des wirtschaftlichen Zusammenbruchs durch den Preisverfall des Indigos, des natürlichen Farbstoffs, der die Haupteinnahmequelle für El Salvador darstellte. Dieses Fiasko stand unmittelbar im Zusammenhang mit einem Experiment, das im privaten Labor eines jungen Chemiestudenten auf einem Hinterhof eines Londoner Hauses durchgeführt wurde. William Henry Perkin, ein achtzehnjähriger Schüler von Professor August Wilhelm von Hofmann, dem Direktor des Royal College of Chemistry, des ersten Chemie-Instituts von London, experimentierte mit verschiedenen chemischen Substanzen. Der Auftrag seines Lehrers bestand darin, einen synthetischen Ersatz für Chinin herzustellen, dem Medikament gegen die Malaria, unter der die Kolonialbeamten des britischen Reiches so sehr zu leiden hatten.

An einem Nachmittag im April also mischte der junge Perkin den Inhalt eines Fläschchens mit dem eines anderen, erhitzte die Verbindung, schüttelte, rührte. Das Ergebnis war definitiv kein Mittel gegen die Malaria, doch es geschah etwas anderes, etwas Wunderbares: Nach und nach verfärbte sich die Flüssigkeit blauviolett. Das erschien dem jungen Perkin merkwürdig, und er notierte die Formel der Verbindung in seinem Heft. Als sein Professor die Aufzeichnungen sah, war ihm sofort klar, dass Perkin eine große Entdeckung gemacht hatte: die des ersten synthetischen Farbstoffs.

Bis zu jenem Tag waren fast alle Farbstoffe natürlichen Ursprungs gewesen, von zerriebenen Insekten oder Harzen tropischer Bäume. Auch das aus der Frucht der jiquilite gewonnene Indigo wurde jahrhundertelang von Ureinwohnern und später in großen Mengen von den Europäern verwendet. Perkins zufällige Entdeckung sparte eine Menge Geld. Nun konnte man alles färben, was man wollte – zumindest blau und himmelblau –, ohne lästiges Verschiffen und ohne all die Probleme, die der Export in der damaligen Zeit mit sich brachte. Perkin wurde berühmt und reich, bekam vier Auszeichnungen für herausragende Leistungen in der Chemie und mindestens acht Ehrendoktortitel. Er gründete ein bedeutendes Farbstoff-Unternehmen und wurde 1906, ein Jahr bevor er an Lungen- und Blinddarmentzündung starb, zum Sir ernannt.

Während Perkins Geschäfte florierten, machte auf der anderen Seite der Welt das kleinste Land Amerikas seine härteste Krise durch. Nach und nach starben die üppigen jiquilite-Sträucher ab. Die Haziendas verödeten, und in dem neu gegründeten Staat El Salvador herrschten Hunger und Armut. Die Eliten und der Staat hatten alles auf den Export der Früchte jener Sträucher gesetzt, die jetzt verdorrten. Wenn man auf ein einziges Produkt setzt, ist es schwierig, auf ein anderes umzusteigen.

Gerardo Barrios, der erste Präsident El Salvadors und Kämpfer für die Unabhängigkeit Zentralamerikas, der am Ende erschossen wurde, hatte eine Idee. Er schlug vor, das bestehende Exportsystem für landwirtschaftliche Produkte zu nutzen, um etwas anderes zu exportieren: Kaffee. Von dem Moment an waren alle Salvadorianer plötzlich verrückt nach Kaffee.

Doch Kaffee ist launisch. Seine Sträucher sind von mittlerer Größe und tragen nur in einer gewissen Höhe Früchte. Sie brauchen Unmengen von Wasser und vertragen sich mit keiner anderen Nutzpflanze. Bei zu viel Schatten gehen sie ein. Bei zu viel Sonne gehen sie ein. Vor allem aber brauchen sie viel Aufmerksamkeit. Im Unterschied zu der robusten jiquilite benötigt man für die Pflege der Sträucher und für die Verarbeitung seiner Früchte eine große Anzahl von Arbeitern.

Die salvadorianischen Eliten besaßen das Kapital, die technischen Mittel und die modernsten Maschinen, um Kaffee zu produzieren. Nur zwei Dinge besaßen sie nicht: Land, um zu säen, und Arbeitskräfte, um zu ernten. In dieser Situation richteten sie ihre Aufmerksamkeit plötzlich auf diejenigen, die sie während der letzten zweihundert Jahre übersehen hatten: die Ureinwohner.

Als eine Art Schutzmaßnahme hatte die spanische Kolonialregierung den Ureinwohnern Gemeindeland auf den Berghöhen und an den Hängen zur Verfügung gestellt. Hoch gelegenes Land. Schlechtes Land. Jedenfalls in dem Moment schlecht zu gebrauchen, als man es ihnen überlassen hatte. Und beim Aufbau des salvadorianischen Staates blieben die Ureinwohner außen vor. Nun aber wurden ihr Land und ihre Arbeitskraft gebraucht.

Während der Präsidentschaft von Rafael Zaldívar im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde ein Dekret erlassen. Die Rechtskonstruktion des Gemeindelandes, also des Landes, auf dem die Indios wohnten und arbeiteten und sich vor der spanischen Regierung in Sicherheit wähnten, wurde mit einem Federstrich beseitigt. Das meiste Land fiel dem Staat zu, und der verkaufte es an Personen, die es dann bestellen durften.

Das Problem der Anbaugebiete war damit gelöst, es fehlten nur noch die Arbeitskräfte. Viele der nun landlosen Ureinwohner mussten sich auf den Kaffeeplantagen für einen Hungerlohn verdingen. Doch der Kaffee benötigte noch mehr Arbeitskräfte. Ein Gesetz wurde verabschiedet, das es grundsätzlich unter Strafe stellte, erwerbslos zu sein. Das »Gesetz gegen Faulenzerei« erlaubte es, jeden Einwohner, der älter war als zwölf Jahre, einzusperren und wie einen Sklaven zu unentgeltlicher Arbeit zu zwingen, wenn er nicht nachweisen konnte, dass er auf einer Plantage arbeitete. So gingen die Ländereien und auch die Ureinwohner in die Hände der Großgrundbesitzer über.

Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Zeit also, in der die meisten Haziendas entstanden und der meiste Kaffee angebaut wurde, kamen mehr und mehr Menschen aus ganz El Salvador, die Arbeit auf den Plantagen suchten, in den Westen des Landes. Zerlumpte, hungrige Menschen, die nach den liberalen Dekreten von Präsident Zaldívar ihr Land verloren hatten. Aber diese Menschenmasse war nie das, was sie laut offizieller Darstellung war: fröhliche Arbeiter, glückliche Ureinwohner, die sangen und ihre typischen Landestrachten trugen, während sie die Kaffeesträucher abernteten. Nein, es war ein zerlumpter Haufen voller Hass. Hass gegen die Mestizen: Vorarbeiter, Verwalter, Plantagenbesitzer und Bauern, denen es etwas weniger schlecht ging als ihnen und denen die Indios die Schuld an dem Landraub gaben.

Die Jahrzehnte vergingen, bis 1932 Elend und Hass ihren Siedepunkt erreichten. Die Wut der indigenen Bevölkerung war nicht mehr zu kontrollieren, auch wenn einige kommunistische Führer die allgemeine Unzufriedenheit für ihre politischen Zwecke nutzen wollten. Der Hass der Ureinwohner, die vierzig Jahre lang gedemütigt und gezwungen worden waren, fremde Sträucher zu pflanzen, wo früher ihr Mais und ihre Kürbisse gewachsen waren, die versklavt, misshandelt und vergewaltigt worden waren, er ließ sich nicht länger unterdrücken.

Am 23. Januar 1932 schreckte der nordamerikanische Missionar Roy McNaught in einem Dorf im Westen El Salvadors um Mitternacht aus seinem Schlaf. In seinem Bericht schreibt er, Hunderte Ureinwohner hätten den Posten der Nationalgarde, das Telegrafenamt und das Rathaus gestürmt. Weitere hundert hätten mit Knüppeln und Steinen die riesigen Zedernholztüren des Hauses von Señor Redaelli, dem reichen Plantagenbesitzer des Dorfes, zertrümmert. Die Aufständischen hatten Feuerwaffen bei sich – Pistolen und alte Jagdgewehre – und erschossen aus nächster Nähe erst Redaelli selbst, dann seine Frau und seine Töchter. Danach stürmten sie den Schnapsladen, betranken sich und zogen mit ihrer Wut in die nächsten Dörfer.

Mindestens sechs Ortschaften im Westen El Salvadors wurden von den Aufständischen besetzt. Fast immer war die Vorgehensweise dieselbe: den Posten der Nationalgarde, das Telegrafenamt, den Schnapsladen stürmen und die Häuser der reichen Plantagenbesitzer überfallen, die sie jahrzehntelang mit Füßen getreten hatten. Blut jedoch floss nur wenig. Laut dem US-amerikanischen Historiker Erik Ching, dem Mann, der mit diesem Thema vielleicht am besten vertraut ist, ermordeten die Ureinwohner während des Aufstands nur um die hundert Personen.

Sie hatten den Staat überrumpelt. Doch was in den darauffolgenden Wochen geschah, ist als die blutigste Epoche El Salvadors in die Geschichte eingegangen. Und das will viel heißen, wenn von El Salvador die Rede ist. Der durch einen Militärputsch an die Macht gelangte Präsident, General Maximiliano Hernández Martínez, rief seinen Kriegsminister, General Calderón, zu sich. Der Befehl war klar und deutlich: Schlagen Sie den Aufstand nieder und sorgen Sie dafür, dass so etwas nie wieder passiert.

Auf einem vergilbten Foto posieren Männer in Jagdkleidung neben einem Karren voller Leichen von Ureinwohnern. Auf einem anderen sieht ein junger Mann voller Entsetzen auf eine Reihe lebloser Körper. Alles Indios. Auf einem dritten Foto liest ein Priester Francisco Sánchez, einem der Ureinwohner, die die Bewegung angeführt hatten, aus einem schwarzen Buch vor. Auf einem weiteren sieht Sánchez, unerschrocken wie immer, direkt in die Kamera, Minuten vor seiner Erschießung. Das nächste Foto zeigt Feliciano Ama barfuß und gefesselt. Ama war das Oberhaupt des bedeutendsten Verbandes der Ureinwohner im Westen El Salvadors und einer der Anführer des Aufstands in der Stadt Izalco. Auf einem weiteren Foto hängt Ama wie eine makabre piñata auf einem sehr traurigen Kindergeburtstag an einem Baum im Stadtzentrum von Izalco. Sie ließen ihn dort hängen, bis er verfaulte, als abschreckendes Beispiel dafür, was mit den Indios passierte, wenn sie nicht gehorchten. Wenn sie keinen Kaffee ernteten.

Zur Erinnerung an diese blutigen Anfänge des Landes feiert die rechtsgerichtete Partei ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) seit 1982 bis zum heutigen Tag auf dem Massengrab Hunderter von Leichen von Ureinwohnern in Izalco den Beginn ihrer Wahlkampagne. Dort habe ihr Kampf gegen den Kommunismus seinen Anfang genommen, sagen sie. Und voller Inbrunst singen sie die provokanteste Strophe ihrer Hymne: »El Salvador wird das Grab sein, in dem die Roten enden!«

Mindestens 15.000 Menschen, in der Mehrzahl junge Männer, wurden so im Jahre 1932 innerhalb weniger Monate im Westen El Salvadors ermordet. Und bis zum Jahresende waren es noch viele mehr. Keiner der Morde wurde in die offiziellen Statistiken der Tötungsdelikte aufgenommen.

Roque Dalton, der berühmteste Dichter El Salvadors, Mitglied der Widerstandsbewegung Ejército Revolucionario del Pueblo (Revolutionäre Volksarmee) in den Siebzigerjahren, später auf Befehl der Anführer eben jener Bewegung wegen Rebellion ermordet, schrieb über das Massaker an den Ureinwohnern das Gedicht Todos (»Alle«):

Wir alle wurden 1932 halb tot geboren

wir haben überlebt, aber halb lebendig

jeder von uns mit dreißigtausend Toten auf dem Konto

was die Zinsen anwachsen ließ

die Rendite

und heute den Schatten des Todes auf jene wirft,

die noch geboren werden

halb tot

halb lebendig

Wir alle wurden 1932 halb tot geboren

Salvadorianer sein heißt halb tot sein

das, was sich bewegt

ist die Hälfte des Lebens, die sie uns gelassen haben …

Auf den Plantagen wurde weiter Kaffee angebaut und geerntet. Es wurde exportiert und verdient, immer mehr verdient, und die Haziendas wurden zu kleinen Feudalstaaten. Sie hatten sogar ihre eigene Währung, ihr eigenes Lebensmittelgeschäft, das »Geschäft zum Anschreiben«, und ihre eigenen Regeln. Und sie hatten, wie El Salvador in jenen Jahren, auch ihre eigenen Diktatoren. Die Vorarbeiter wurden zu Halbgöttern. Sie nahmen sich, was sie wollten, auch das, was sich zwischen den Beinen einer Erntearbeiterin befand. Und wenn sich jemand widersetzte, fand er sich am nächsten Morgen mit durchgeschnittener Kehle in irgendeinem Straßengraben wieder.

Die Reichen wurden in den Jahrzehnten nach 1932 immer reicher. Die Armen konnten ärmer nicht werden.

Die Indios sagten, der Kaffee sei eine verfluchte Pflanze, die durch Blut gedeihe. Deswegen, sagten sie, seien die Früchte rot.

Der Junge, der später El Niño de Hollywood werden sollte, flüchtete, enttäuscht von sich selbst, über die Wege der Kaffeeplantage. Doch er hatte etwas bei sich, das für seine Zukunft von unschätzbarem Wert war. Im Gürtel des Mannes, den er gesteinigt hatte, hatte er einen 38er Revolver gefunden.

Die Waffe war für Miguel Ángel nur ein kleiner Trost. Weder hatte er sich an dem Vorarbeiter für dessen Grausamkeit noch für die geschändete Ehre seiner Schwester rächen können.

Miguel Ángels Familie setzte sich aus mehreren Familien zusammen. Die Mutter, Doña Rosa, hatte eine andere Familie verlassen, aus der eine Tochter und zwei Söhne stammten. Zwei weitere Kinder waren vor Vollendung des fünften Lebensjahres gestorben. Wenn man Leute fragt, die die Familie mit den beiden toten Kindern gekannt haben, bekommt man Antworten, die mit wenigen Worten das Ende eines Menschenlebens zu beschreiben versuchen: Sie starben an Masern. Sie starben an Atemnot. Sie starben an Blähungen. Sie starben an Gehirnerweichung. Keiner weiß, woran sie gestorben sind, aber als Kind zu sterben ist normal in diesem Teil der Welt.

Ende der Siebzigerjahre, kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs, als die Herrschaft der Plantagenbesitzer durch die internationale Konkurrenz ins Wanken geriet, lernte Doña Rosa den miquero einer Hazienda kennen, Don Jorge. Miquero sein heißt, wie ein Tier zu arbeiten. Wie ein mico, ein Affe. Die miqueros hatten die Aufgabe, die Schattenbäume zu beschneiden. Schattenbäume müssen sehr hoch sein und dürfen den Kaffeesträuchern die Nährstoffe des Bodens so wenig wie möglich streitig machen. Der miquero klettert, ohne Steigeisen und Handschuhe, nur mit seiner Machete und einem Strick bewaffnet, auf die Balsambäume, Wasserapfelbäume, die Myrtenbäume oder die Lorbeerbäume, auf die sunzas, die matazanos, die nances oder die caimitos. Er beschneidet die Bäume, damit sie Schatten spenden, aber nicht zu viel, und damit sie die Sonnenstrahlen durchlassen, aber nicht zu viele.

Wenn der miquero abstürzt, wie ein Affe eben, ist das sein Problem. Doña Rosa lernte einen miquero kennen, der abstürzte. Alle schrien auf, als Don Jorge vom Baum fiel. Sie brachten ihn in seine Hütte, wo er sich mit viel Ruhe und viel Wasser erholte, so gut es ging. Aber es ging nicht gut, sein linker Arm blieb krumm und war nicht mehr zu gebrauchen. Die gebrochenen Knochen heilten so schlecht zusammen, dass er den Arm nicht mehr strecken konnte. Auch seine Wirbelsäule blieb krumm und schmerzte.

Der miquero wurde Tagelöhner und arbeitete nur noch am Boden. Als Erntearbeiter pflückte er mit einem Arm die Früchte, die im Schatten und im Sonnenlicht heranwuchsen, wofür er gesorgt hatte, bis er sich die Knochen brach.

Doña Rosa und Don Jorge zogen jahrelang von Hazienda zu Hazienda und baten um Arbeit, um welche auch immer. Sie hatten vier Kinder. Sandra, die Älteste, wurde 1979 geboren, Jorge 1981 und Miguel Ángel am 4. Januar 1984. Und ein Mädchen, an dessen Namen sich niemand mehr erinnert. Es starb, als es eineinhalb Jahre alt war. An Masern. Miguel Ángels Mutter, Doña Rosa, war auch Mutter dreier toter Kinder. Miguel Ángels Vater, Don Jorge, war Erbe der ermordeten Indios. Hatte die elende Arbeit, das Leben auf einer Hazienda und die harte Hand der Vorarbeiter von ihnen geerbt.

Sie zogen von Hazienda zu Hazienda, bis man ihnen Anfang der Neunziger die Erlaubnis gab, sich auf einer niederzulassen. Die Hazienda lag in Atiquizaya, in einem Bezirk, der – als handele es sich um einen Scherz – El Paraíso genannt wurde, »das Paradies«.

Don Jorge war Alkoholiker, und Doña Rosas Geist verwirrte sich nach und nach, bis sie am Ende vollkommen den Verstand verlor. Die Kinder wuchsen mehr oder weniger allein auf.

Der Vorarbeiter gab dem verkrüppelten Bauern Arbeit und gestattete ihm sogar, mit seiner kinderreichen Familie auf der Hazienda zu wohnen. Doch bei einem ihrer Besäufnisse mit Zuckerrohrschnaps stellte der Vorarbeiter Don Jorge eine Forderung: Er wollte seine älteste Tochter. Der Vorarbeiter wollte sie nicht als Ehefrau, denn er hatte schon eine. Er wollte sie, damit sie ihm nach der Arbeit auf der Plantage zu Willen wäre.

Don Jorge erklärte sich einverstanden. Er gab dem Vorarbeiter die Erlaubnis, seine Tochter Sandra zu vergewaltigen, so oft er wollte.

Mehrere Monate lang kam der Mann jeden Abend zu ihrer Hütte, um sich an dem fünfzehnjährigen Mädchen zu vergehen. Danach stellte er ein paar Flaschen Cuatro Ases auf den Tisch und betrank sich mit dem Vater. Der Vorarbeiter zwang Sandras Brüder, hinauszugehen, während er die Schwester missbrauchte, doch Miguel Ángel ließ sich nicht einfach so wegschicken. Er versteckte sich zwischen den Kaffeesträuchern und sah durch die Bretter der Hütte, wie der Chef seines Vaters in seine ältere Schwester eindrang.

Miguel Ángel ertrug das grausame Tun des Vorarbeiters nicht länger. Am Abend jenes 24. Dezember 1994, als in Atiquizaya Feststimmung herrschte, beschloss Miguel Ángel zum ersten Mal, jemanden zu töten. Er war ein Junge von elf Jahren, als er sich zwischen Kaffeesträuchern versteckte, um zwei Männer zu beobachten, die sich mit Zuckerrohrschnaps betranken.