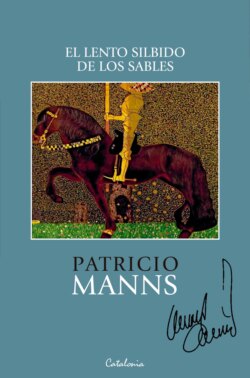

Читать книгу El lento silbido de los sables - Patricio Manns - Страница 9

Las cautivas de Boroa

ОглавлениеCatorce días con sus noches tardó el Teniente Orozimbo Baeza en cubrir la distancia que lo separaba de Boroa, aldea enclavada al sur, a corta distancia del lugar en que años más tarde sería fundada la ciudad de Temuco. Como los días que lo demoraron, el contingente a su mando estaba compuesto también por catorce hombres. Entre ellos venía el ordenanza que le fue asignado en forma oficial: Cabo Primero Eraclio Zambrano, un militar alto, delgado, moreno y en apariencia obsecuente. Tenía dos años más que el Teniente y había llegado casi a la cúspide de su carrera pues, salvo que procediera una causal específica, estaba excluido su ascenso a oficial, toda vez que no había pasado por la Escuela Militar. Muy pronto los dos hombres se entendieron bien y Zambrano terminó por convertirse en el confidente de Baeza y en el militar que lo asesoraba ante todas las tomas de decisiones.

Así pues, en mitad del verano siguiente ambos cabalgaban codo a codo precediendo a la tropa, compuesta por mozalbetes barbilampiños de origen campesino, ex convictos, aventureros de toda laya, torpes, agresivos, reidores y locuaces. Zambrano los dominaba bien y su dominio suplía las incertidumbres e inseguridades de su bisoño jefe. En efecto, el Teniente Baeza se sentía entre dos aguas a causa de la tensión interna que le producía la inminencia de la guerra, con la cual no estaba de acuerdo, y sus deberes militares, que había juramentado cumplir. Intuyó muy temprano que esta sería una guerra irregular, una guerra con objetivos privados, destinada a arrebatar a los mapuches su territorio ancestral. El Cabo Eraclio Zambrano le prestó un libro en que se describía, con gran acopio de detalles, un Parlamento entre españoles y mapuches, el cual tuvo lugar el año 1641, en un lugar llamado Quilín, cerca del Fuerte de Nacimiento. Los diferentes parlamentarios representaban, unos a la Corona española, y otros, al pueblo mapuche. Las figuras principales, entre los primeros, eran el jesuita Diego de Rosales, autor de la célebre Historia General del Reyno de Chile. Flandes Indiano, y el Marqués de Beides, por entonces Gobernador de Chile. En este Parlamento quedaron zanjadas las cuestiones de la paz y de los límites del territorio indio, denominado a partir de entonces, la Nación Indiana. Límites establecidos a perpetuidad según el documento en el que se estamparon los sellos reales, y en el que se consignaba que ningún estado o nación foránea podía violar u objetar los compromisos contenidos en el pliego, pues esa era la voluntad del soberano para concluir de una vez por todas la larga guerra de Arauco. Esta guerra había durado alrededor de trescientos años y había costado al pueblo mapuche demasiados muertos. El acuerdo, que fijaba los límites de la Nación Indiana entre los ríos Bío-Bío, por el norte, y Toltén, por el sur, fue desconocido en varias ocasiones a causa de las reticencias de las sucesivas autoridades centrales. Incluso, requirió de otros Parlamentos, y la guerra prosiguió con altibajos, sucediéndose largos períodos de calma que antecedían a nuevas acciones bélicas. Sin embargo, el territorio indio no logró ser modificado, y sus habitantes, de costumbres nómadas, fueron evolucionando poco a poco hasta transformarse en pueblos sedentarios que cultivaron las llanuras y organizaron la explotación de vastísimas praderas para convertirlas en tierras de labranza o de crianza de ganado. Lo que perturbaba en el presente a Orozimbo Baeza, tras la lectura del libro, era la actitud pacífica de los indios, porque no respondían a las avanzadas militares chilenas que penetraban en su territorio. El súbito despertar de los Pehuenches años más tarde, frente a esta situación, podía ser atribuido a un caso particular, porque no duró demasiado y las cosas se tranquilizaron al cabo de pocos meses. Sin embargo, el episodio constituyó un llamado de alerta para el Estado chileno, cuyas autoridades comprendieron de inmediato que toda la región podía transformarse en un barril de pólvora en cualquier momento por un “quítame allá esas pajas”.

—Cabo Zambrano —dijo el Teniente—, ¿le parece que nos estamos embarcando en una guerra justa?

—No sé hasta qué punto es necesaria —respondió Zambrano con cautela— pero supongo que obedece a razones políticas bien meditadas y planeadas. Se trata del problema de estas tierras, que impiden al Estado chileno expandirse al sur, pues la nación india es una especie de Estado corcho o tapón.

—¿Corcho?

—Los mapuches autorizan a los misioneros y a los comerciantes el acceso a su territorio, pero es necesario tomar precauciones. Por aquí pasa mucha gente, en particular, comerciantes, que se establecen donde quieren sin pedir permiso a nadie, aventureros de toda laya y misioneros.. . A los indios les interesa esta relación, pues no deben ir muy lejos para encontrar lo que necesitan: harina, aguardiente, herramientas de labranza. Con el correr de los años tales extranjeros serán muchos y esta situación provocará conflictos ya que, sin ninguna duda, comprarán tierras. El Gobierno tiene otras opciones, como por ejemplo, hacer venir a colonos europeos para instalarlos aquí, y como es obvio, necesita despojar a los aborígenes de su Estado Nación. Por eso estamos usted y yo donde estamos.

—No considero justo el procedimiento —dijo el Teniente—. Creo que se podría parlamentar y acordar un pasaje hacia el sur, que no sea controlado por los mapuches y por donde la gente circule en libertad. ¿Cuántos mapuches habitan estas tierras?

—No lo sé. Se habla de centenas de miles, por lo menos. Pero eso del pasaje, puede ser por la costa, pues el Estado tendrá que construir pequeños puertos de enlace con los que tiene más al sur. Y si el pasaje es por la costa, los mapuches quedan sin acceso al mar, es decir, a la pesca. Como ve, todo parece simple, pero al menor análisis las cosas se complican.

—En todo caso, si hay casi un millón de mapuches, eso puede darle a usted una pequeña idea de lo que será la magnitud de la matanza —puso la mano a modo de visera y exclamó—: ¿qué veo en el horizonte?

—Uno de los establecimientos comerciales que mencioné —explicó Zambrano—. Allí podemos comer y beber algo y dejar que los animales pasten y descansen.

—Informe a la tropa que pararemos un rato —ordenó Baeza.

Zambrano obedeció. Cinco minutos más tarde se hallaban bien instalados en sendas sillas, con los codos sobre una mesa y una botella de aguardiente al alcance de las manos, mientras esperaban la comida. Sentían el peso de los huesos y dolores intensos provocados por las rudas cabalgatas. Los mozalbetes desensillaron los caballos y los amarraron con lazos largos, para que pudieran pastar.

Al cabo de un rato se acercó el dueño de los lugares.

—¿De dónde es usted? —inquirió el Teniente.

—Soy italiano —repuso el lacónico posadero—. Me gusta Chile.

—Esto no es Chile —observó cáustico Orozimbo Baeza, aplicando sus nuevos conocimientos—. Usted vive en la Nación Mapuche.

—Es lo mismo, señor oficial. Está dentro de Chile.

Orozimbo lo miró, mientras el otro limpiaba sus manos con un delantal.

—Estamos en paz— dijo el italiano sonriendo—. Yo los necesito a ellos y ellos me necesitan a mí. Es la única manera de evitar las guerras.

—Muy simple— dijo el Teniente—. Pero le prevengo que esto está por comenzar.

—Y yo le aseguro que mientras tenga la posibilidad de traer aguardiente, nadie me tocará un pelo de la calva.

En efecto, su cabeza desprovista de cabellos parecía un huevo, a tal punto que sus clientes lo llamaban Pastene Fulgieri, el Descabellado.

—Mi Teniente —dijo Zambrano en voz baja—. Esta gente es así. No les interesa el país y sus leyes. Al contrario, están masacrando a los indios con sus barriles de aguardiente.

—Entonces también está masacrándonos a nosotros, Zambrano. Le pedimos un par de copas y nos trajo un litro —observó Orozimbo.

—No tiene por qué chupárselo entero, jefe.

—El problema es que si se me calientan las fauces, dentro de un rato no habrá una gota ahí —murmuró Orozimbo señalando la botella.

—El Comandante me previno que usted no bebía.

—Eso es el pasado puro. Los acontecimientos me están cambiando, mi Cabo. Y yo lo siento por mí, por mis ideales, a los cuales estoy traicionando a cada rato.

—Es muy duro vivir en estas condiciones —admitió el Cabo—. Sobre todo, sin mujer.

—Por el contrario, dicen que esto está lleno de mujeres.

—Pero tienen dueños.

—Estas mujeres no los sienten como dueños, Zambrano. Eso me han dicho.

—Según como se mire —admitió el Sargento—. ¿A usted le gustaría que un indio robe a su mujer?

—Es lo que vamos a averiguar en Boroa. Por qué las cautivas no quieren abandonar a los indios, sus captores. ¿Sabe usted que se niegan a volver a la civilización?

—Algo he oído, Teniente. Pero es un asunto que solo ellas pueden explicar.

—Estoy ansioso por escuchar una explicación, si es que la hay.

—Quizás los indios tienen un trato menos animal con ellas que sus maridos, sean colonos o militares. Años atrás había alrededor de quinientas cautivas blancas que no quisieron regresar a su hogar. Y eso que les matamos a buena parte de los machos.

—Por desgracia. Yo no permitiré que este contingente mate a alguien en Boroa. Hablaremos con ellas, sin violencia.

—Estoy a su lado, Teniente. Puede contar conmigo.

Almorzaron a la sombra de una ramada. Cambiaron el aguardiente por vino. Luego se fueron a dormir un rato, tendiéndose a la sombra de un árbol, con los quepís echados sobre la cara. Un poco más tarde Orozimbo despertó y creyó que había alguien cerca. Apartó de inmediato el quepí para mirar. En efecto, un indio parado a sus pies lo observaba silencioso y sin ninguna expresión particular en el rostro, redondo, moreno, barbilampiño. Sorprendían sus ojos azules y el pelo rubio pajizo.

—Nada —dijo el indio, mostrando ambas manos levantadas como queriendo indicar que no llevaba armas—. ¿Es verdad que vas a Boroa?

—Voy directo para allá.

—¿Y se puede saber a qué?

—Cumplo una misión encomendada por mis jefes.

El otro reflexionó mirándolo de manera oblicua.

—Es un viaje inútil. Nada las hará cambiar de parecer —aseguró.

—¿Cómo lo sabes?

—Yo vivo en Boroa. Ellas llegaron legalmente. Nosotros las trajimos desde Argentina —dijo el indio—. Las compramos, pagamos por ellas. Nunca hemos capturado a nadie.

—Se lo preguntaremos a ellas.

—Yo te guío —dijo el indio—. No es fácil llegar allá.

—¿Estás solo?

—No. Somos diez.

—Supongo que no tienes la intención de emboscarnos.

—Mira —dijo el indio—. Hace diez minutos que te observo dormir. Podría haberte matado veinte veces, porque tu gente está borracha roncando en el pajar, allá abajo. Por lo demás, me interesa que vayas a Boroa y hables con ellas sin intermediarios. No queremos que la guerra llegue allí.

—¿Y?

—No te he matado, aunque sabía que ibas para Boroa.

—¿Por qué? ¿No quieres que vaya para Boroa?

—Al contrario. Quiero que vayas para Boroa.

El Teniente, a su vez, reflexionó un poco.

—No queremos enfrentamientos. ¿Me das tu palabra de que conversaremos como amigos, sin recurrir a la violencia?

—Eso depende del comportamiento de ustedes. Si no provocan enfrentamientos, no tienen nada que temer.

—Muy bien. Déjame dormir un poco más y luego retomamos el camino.

—Estaré allí, en la bodega —dijo el indio—. No tienes que apurarte, porque nos queda más de un día de camino.

Se alejó. Orozimbo vio el machete que le colgaba por el costado izquierdo de la cintura.

Una hora más tarde el Teniente y el Cabo Primero se hallaban refrescándose bajo un chorro de agua. Eraclio hizo una señal al indio para indicarle que debían montar. Luego caminó hasta el establo para despertar a su destacamento, que se hallaba tirado en la paja con las guerreras abiertas y las caras sudadas. Al rato, la caravana se puso en camino. El Teniente echó a los indios por delante para evitar todo peligro a sus espaldas.

Cerca de la medianoche, cuando atravesaban un bosque, penetraron en un claro sembrado de cadáveres. La luna mostró que algunos eran indios y otros vestían uniforme. Sobre los muertos había buitres hendiendo la carne a picotazos. Los soldados dispararon a la bandada para espantarlos, torciendo la cara con asco.

—Qué despilfarro —dijo Baeza.

Se sorprendió al constatar que su voz carecía de toda emoción en presencia de la muerte.

—Un destacamento de ustedes iba para Boroa —dijo el indio, que se llamaba Diguillín—. Vinieron los nuestros y los pararon en seco, ya que no habían pedido como tú autorización para pasar.

—Yo no pedí autorización —dijo Orozimbo Baeza.

—Depende. Hablaste conmigo y acordamos que tu visita sería pacífica. Estos iban en son de guerra, y ahí los tienes.

—Hay varios de los tuyos caídos en tierra también, según puedo ver a simple vista. ¿No vamos a enterrarlos?

—Vendrán a buscarlos por la mañana.

—Esta noche no habrá más que huesos. ¿Enterrarás a los nuestros?

—Si me lo pides.

—Te lo pido fraternalmente.

—Para matar hay que morir —afirmó Diguillín con gran convicción—. No existe otra salida. En todo caso, los tuyos no pasaron. Es seguro que venían de la guarnición de Traiguén.

El Teniente se allegó a su subalterno y le preguntó en voz baja.

—¿Quién comanda la guarnición de Traiguén?

—El Capitán Tomás Walton —dijo Eraclio—. Es un oficial muy exaltado: recomienda la guerra de recursos y la guerra de exterminio. Por el momento, no es escuchado, pero el día menos pensado nos va a meter en un forro de conciencia.

—¿Y de qué tratan estas guerras?

—Es un proyecto diabólico. Se trata de capturar a las mujeres y a los niños y matar a los hombres si los encuentran. Quemar las tolderías y las sementeras y robar el ganado. Piensan cercarlos por hambre y obligarlos a huir a las montañas. Lo peor es que el Ejército pretende vender a las mujeres y a los niños en las estancias de Chillán, Los Ángeles o Concepción. ¿Se da cuenta usted, mi Teniente? ¿Vender a los niños y a las mujeres como esclavos para financiar la guerra? Y no se tratará de traficantes particulares sino de nuestro propio Ejército, al cual pertenecemos. ¿No le da vergüenza ajena?

—Supongo que no podremos nada contra eso.

—No —dijo Zambrano.

Cabalgaron una hora más y escogieron un lugar para comer y dormir. Un poco antes se cruzaron con una patrulla india que iba en busca de sus muertos. Cerca del sitio que escogieron como campamento corría un río que los mapuches llamaban Trongol.

Al cabo de un momento ardían las fogatas. Los indios asaron un cordero que traían descuartizado. Los uniformados hicieron lo propio con el suyo y todos se instalaron a comer, separados en dos grupos que casi no se dirigían la palabra. Eraclio Zambrano ordenó a sus hombres que se cuidaran con la bebida y envió a dos mocetones para montar la guardia en lo alto de unas rocas que dominaban el campamento.

—El relevo será cada dos horas —dijo—. Preparen las parejas y no disparen por ningún motivo sin orden de mi parte.

Se reunió con su jefe y ambos bebieron aguardiente en silencio, recostados en el pasto contemplando las estrellas que fulguraban en la noche negra.

—Cuando era pequeño, soñaba que las guerras las hacían los héroes —dijo el Teniente—. Y mis sueños estaban llenos de errores. Por ejemplo, en mis sueños no había sangre ni lágrimas. Apenas héroes armados de espadas gigantescas, que empuñaban con las dos manos para combatirse entre sí. El pueblo no intervenía. Solo vitoreaba a los vencedores.

—El problema está en que la guerra se halla en la naturaleza de los hombres —observó filosóficamente Zambrano—. En la historia del hombre, las espadas y los cañones no han tenido jamás un solo instante de reposo. Lea la Biblia, Teniente. Aprenderá un montón de cosas sobre la guerra.

—La leí muchas veces en mi adolescencia. Quizás debería volver a leerla ahora, pero no me queda tiempo. Y hace muchos años que dejé de comulgar.

—Yo leo la Biblia como un libro de historia —alegó Zambrano—. Para mí no tiene nada que ver con religiones. La tengo siempre en las alforjas.

Muy temprano estaban todos lavándose en el río. Bebieron café en grandes tarros mohosos, ensillaron, y prosiguieron el viaje.

Una mujer india cruzó la ruta frente a ellos. Parecía hallarse sola, llevaba un canasto de mimbre sobre la cabeza y sus pies descalzos en apariencia no sentían la dureza de los guijarros que cubrían el camino. Nadie formuló el menor comentario, como si la mujer les resultara invisible. Ella tampoco miró al grupo.

—Un destacamento mapuche puede estar acampando cerca de aquí —susurró el Cabo—. Tal vez sea el mismo que atacó a los nuestros cuando iban a Boroa. Además, ella viene del río, donde seguramente lavó sus ropas.

Continuaron avanzando pero no vieron a nadie más. Al mediodía el sol ya calentaba con fuerza y los soldados abrieron sus guerreras para ventilarse. Diguillín los llevaba por un desvío, porque al marchar recostándose sobre la Cordillera, los ríos eran todavía angostos y menos correntosos, de modo que se les podía cruzar con suma facilidad. Cerca del mar la cosa se mostraba distinta. Allí llegaban hinchados por las aguas de numerosos afluentes, adquiriendo gran profundidad y fuerza, lo cual constituia un peligro mayor.

Entraron a Boroa en mitad del crepúsculo. Para ello tuvieron que cruzar el río Imperial, que en el verano es bajo, con grandes extensiones pedregosas en el centro de su curso. Boroa estaba constituido por un tolderío situado en la ribera sur del Imperial. La particularidad de Boroa es que la mayor parte de sus habitantes son indios de ojos verdes o azules y cabellos rubios.

—Acampen en la orilla del río —indicó Diguillín—. Mañana los buscaré para que hablen con nuestras mujeres.

—Tus cautivas —corrigió Baeza.

—Ellas pueden irse cuando quieran —repuso Diguillín—. El problema es que no quieren irse.

Prepararon el rancho y comieron sin sobresaltos. No había ruidos en el tolderío y todos parecían dormir.

El Teniente Baeza se internó en medio de los matorrales con la intención de evacuar. Jamás imaginó lo que vendría, porque de repente, acuclillado, los pantalones abajo, entre pedos y eructos, levantó la vista y sus ojos tropezaron con una extraordinaria criatura que lo miraba en silencio, semioculta por las ramas. Era una muchacha de piel blanca, largos cabellos rubios y un rostro de increíble belleza. Parecía tener quince años o un poco más. Sus ojos eran verdes.

Orozimbo saltó subiendo sus pantalones y se quedó mirando la aparición.

—Perdona —dijo— no sabía que estabas aquí.

—No estaba aquí. Acabo de llegar. Por las noches vengo al río.

No parecía impresionada por la escena anterior y se sentó entre los arbustos, sobre el pasto.

—Me gusta nadar de noche —explicó.

—¿Sola?

—Nadie pasa por aquí. Esto es muy seguro. Además, los guerreros montan guardia en los caminos que llegan a Boroa. ¿Ustedes de dónde vienen?

—De lejos. Hemos cabalgado varios días.

—¿Cómo lograron burlar a los guardias?

—Los guardias nos trajeron. Queremos hablar con ustedes, pero debemos esperar hasta mañana.

—¿Hablar con nosotras?

—Tan solo queremos saber por qué se niegan a abandonar Boroa.

—Vivimos aquí —dijo la joven—. No hay ninguna razón para que nos vayamos.

Orozimbo terminó de abrochar su cinturón.

—Pero tú eres blanca —objetó—. ¿Tienes familia?

—Mi madre. Vive con el jefe de la aldea.

—¿Y tú?

—No tengo edad para emparejarme —replicó con sencillez—. Por el momento espero.

—Supongo que solo conoces a los indios.

—He visto a muchos de los tuyos matando. He visto sus caras cuando matan. Es terrible.

—No son míos, pero los vi muertos, en un claro que hay más arriba del río.

—Pretendían entrar por la fuerza para llevarnos. Nosotros no queremos abandonar este lugar. Además no nos han capturado, sino comprado. Aunque ellos nos llaman españolas, nacimos en Argentina, y desde allá nos trajeron. Nunca los abandonaremos.

—¿Por qué?

—Porque son dulces y afectuosos y les pertenecemos. Están llenos de amor y de respeto. Somos libres y felices aquí.

Orozimbo se aproximó a la joven y se detuvo a dos pasos.

—No lo intentes —dijo ella, levantando el brazo—. Un solo grito mío y te matarán.

—No intento nada. ¿Cómo te llamas?

—Ale.

—¿Qué significa eso?

—Luz de Luna.

—Es un lindo nombre.

—¿Y tú?

—Orozimbo. Orozimbo Baeza.

—¿Y eso, qué quiere decir?

—Nada. Soy un oficial de Ejército y todavía no he guerreado nunca. Estoy contra la guerra y quizás un día me fusilen por eso.

Ella miró hacia el río un largo momento. Parecía ensimismada, como si una duda o un problema de difícil solución le curvara el entrecejo. De repente, preguntó:

—¿Quieres nadar conmigo?

Orozimbo se confundió mucho.

—No sé.

—¿Qué tiene de malo?

Orozimbo lo pensó dos veces, como era su costumbre. Luego:

—Nada, en realidad. Te sigo.

La joven cruzó por entre las ramas y alcanzó la ribera del río. Allí había un remanso de aguas quietas. Se desnudó y saltó al agua. Orozimbo creyó que debía hacer lo propio. Había visto su cuerpo desnudo, muy pálido y bello a la luz de la luna.

No puede ser, pensó, estoy soñando.

El agua era curiosamente tibia para hallarse en un territorio situado tan al sur. Nadaron y retozaron largo rato en las aguas transparentes. De pronto se encontraron frente a frente, con las caras empapadas, riendo. Se miraron. Ella lo besó en la boca. Fue la noche más intensa en la vida del joven militar. Incrustó su pecho entre los duros senos de la muchacha y atrajo su cintura hasta que los vellos del pubis tocaron los suyos. Una erección violenta le inflamó la sangre.

Volvió a hundir sus labios en la boca que jadeaba. La penetró con dulzura y ella colgó sus piernas en las caderas del macho. Orozimbo no supo nunca cuánto tiempo estuvieron así. Sintió que eyaculaba interminablemente y escuchó sus pequeños gemidos de placer. Durante el largo apareamiento, en todas las posiciones que permite el agua tibia, la luna se fue corriendo por el cielo casi hasta desaparecer en el horizonte que terminó por tragársela.

—Sabía que esto iba a ocurrir aquí —dijo la niña de repente, zafándose de sus brazos y nadando hasta la orilla. Él la alcanzó. Estuvieron un rato en silencio, recostados sobre la hierba, secándose.

—Cuando conozca el sentido de mi futuro, cuando sepa quién soy y hacia dónde me llevan las aguas de la vida, vendré a buscarte —dijo el Teniente, con inevitable romanticismo—. Es una promesa.

Ella se limitó a mirarlo en silencio con intensidad. Después se levantó, sacudió las hierbas de su falda, se metió en ella y en seguida se metió en la blusa.

—Te esperaré —dijo— te esperaré hasta que vuelvas —Y acto seguido lo besó en la boca y desapareció entre los matorrales como un susurro.

Esa noche, sin sospecharlo, había revelado a Orozimbo Baeza el nombre de sus futuras hijas.

Por la mañana se produjo el encuentro entre cautivas y soldados. Como lo había predicho Luz de Luna, las mujeres, una cuarentena de diversas edades, escucharon en silencio la exposición del Teniente Orozimbo Baeza y contestaron con gran seguridad a sus preguntas. En particular, una dijo:

—Nosotras no somos cautivas. Los Boroanos nos compraron en Argentina.

—¿Cómo en Argentina?

—Todas venimos de allá, donde también fuimos cautivas. Ellos, los Boroanos, van a Argentina y nos compran, sobre todo a las que tenemos pelo rubio y ojos azules.

—¿Entonces, no son cautivas chilenas ni españolas?

—Por nada del mundo —dijo una de las mayores—. Somos gente comprada.

—¿Y no tienen nada que ver con Chile?

—Nos llaman las españolas —dijo la más fuerte de ellas—. Hay quienes alegan que nos han cortado los talones para que no logremos escapar. Aunque yo te puedo mostrar mis talones.

En efecto, ellos no tenían ninguna huella de tortura ni de herida.

—Captamos —murmuró el ayudante—. Es muy extraño lo que sucede aquí, y sin embargo sucede.

—Afirmativo.

—¿Qué hacemos?

—Ordena a los soldados que ensillen.

Zambrano se alejó.

Orozimbo Baeza clavó sus ojos en Luz de Luna y manifestó con voz firme:

—Hemos hecho un compromiso Diguillín y yo, y cumpliré todas mis promesas. Todas —reiteró sin apartar los ojos de los ojos de la joven, que lo observaba al parecer sin ninguna emoción especial—. Espero que la guerra no las haga sufrir en demasía, pero tengan cuidado, porque cuando estalle, las cosas cambiarán. Será una guerra larga. Yo no estaré muy lejos, pues se me ha destinado a la comandancia de la División que controlará la zona de la desembocadura del río Toltén. Si me necesitan, pueden buscarme allí. Adiós. Me despido como un amigo.

—¡Como amigos! —gritaron al unísono las españolas-argentinas.

Al abandonar la gran tienda donde se tenía la reunión, se cuadró e hizo un saludo militar. No miró atrás, aunque sabía que dos ojos jóvenes y claros le horadaban la espalda como dos cuchillos verdes buscando tal vez su corazón.