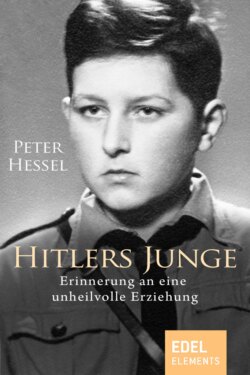

Читать книгу Hitlers Junge - Peter Hessel - Страница 7

ОглавлениеKapitel 2

Unter der Wolfsangel

1936

Es ist Anfang 1936. Ich werde erst im August fünf. Aber schon vorher beschließen die Erwachsenen, dass ich etwas Kontakt mit anderen Kindern haben muss. Tante Trautel erklärt, ich würde nicht einfach gewöhnlichen Kindern begegnen, sondern Kindern aus guten Familien. Sie nimmt mich an der Hand und führt mich auf der Zwickauer Straße in Richtung Schönau. Dort meldet sie mich bei der Deutschen Kinderschar an.

„Du kannst stolz darauf sein, zu dieser Gruppe zu gehören“, sagt sie. „Hier lernst du alle die besten Kinder kennen, und man wird dir beibringen, ein guter deutscher Junge zu werden.“ Die Deutsche Kinderschar wird von der Nationalsozialistischen Deutschen Frauenschaft geleitet. Wir Jungen tragen Uniform: kurze braune Hosen, weiße Kniestrümpfe, im Sommer ein leichtes weißes Hemd, im Winter ein dickeres braunes Hemd, ein braunes dreieckiges Halstuch mit Lederknoten und ein braunes Käppi. Außerdem trage ich einen dunkelbraunen Schulterriemen und einen breiten dunkelbraunen Ledergürtel. Auf dem Koppelschloss aus Messing ist ein Runensymbol eingearbeitet, das Wolfsangel heißt. Die Rune sieht aus wie ein halbes Hakenkreuz oder ein umgekehrter Buchstabe „Z“. Die Mädchen tragen knielange braune Kleider mit einem geometrischen Muster und ebenfalls weiße Kniestrümpfe. Unsere Hauptleiterin ist eine junge Frau, die wir Tante Anita nennen. Sie ist im Hauptberuf Kindergärtnerin. Den Namen der zweiten Leiterin kenne ich nicht. Niemand hat ihn uns genannt. Darum nennen wir sie nur Tante. Beide Frauen tragen dieselben braunen Kleider wie die Mädchen, aber sie sind lang bis an die Fußgelenke. Tante Anita trägt ständig eine Trillerpfeife um den Hals, die sie häufig bläst.

Wir haben jeden Mittwochnachmittag Kinderschardienst, meistens im Freien, auf einem Fußballplatz. Dort spielen wir Jungen an einem Ende des Platzes Fußball, Handball, Bockspringen, Tauziehen oder Wettlauf. Die Mädchen werden am anderen Ende des Platzes beschäftigt. Am besten gefällt mir, wenn wir marschieren. Tante Anita bringt uns bei, wie Soldaten zu marschieren, genau im Gleichschritt nach ihrer Pfeife: Links, links, links, zwei-drei! Wir marschieren auch zum Klang der Landsknechstrommel: Bumm, bumm, bumm-bumm-bumm! Links, links, links, zwei-drei! Das zackige Marschieren im Gleichschritt geht mir in Fleisch und Blut über. Zuerst marschieren wir gemeinsam mit den Mädchen, aber das geht nicht. Wir Jungen amüsieren uns nur über die Mädchen, denen es scheinbar schwerfällt, auf den Rhythmus der Pfeife oder der Trommel zu reagieren. Wir machen uns über sie lustig. Warum können sie nicht den Gleichschritt halten? Und warum kichern sie immer dabei? Verstehen sie denn nicht, wie wichtig alles ist, was wir lernen?

Endlich beschließen die Leiterinnen, dass Marschierübungen hauptsächlich für Jungen sind. Die Mädchen werden anderswo beschäftigt. Ich weiß nicht genau, was sie dort tun. Vielleicht lernen sie stricken oder häkeln. Nur wir Jungen dürfen die Landsknechtstrommel schlagen oder den Wimpel tragen. Es ist eine große Ehre, als Trommelschläger oder Wimpelträger ausgewählt zu werden. Beide marschieren an der Spitze unserer Kolonne. Wenn alle gelernt haben, genau im Gleichschritt zu marschieren, dürfen wir in Dreierreihen durch die Straßen von Kappel ziehen. Dann folgt die Kolonne der Mädchen hinter den Jungen. Sie gehen meistens nur, ohne zu marschieren.

Den Gleichschritt zu halten ist für uns Jungen ungeheuer wichtig. Es ist eine der Fähigkeiten, die wir uns aneignen müssen, wenn wir einmal Soldaten sein wollen. Mein Traum, mein höchstes Ziel ist, Soldat zu werden, dem Führer und dem Vaterland zu dienen.

Obwohl die Mädchen nicht marschieren können, mag ich sie gern anschauen. Die meisten haben blonde Haare, die sie in langen, dicken Zöpfen tragen. Weil sich die anderen Jungen jedoch über die Mädchen lustig machen, gebe ich nicht zu, wie sehr ich sie mag. Die meisten Jungen haben ebenfalls blonde Haare. Ich habe schwarze Locken, die ich hasse. Ich bin stolz, wenn ich ausgewählt werde, den braunen Wimpel mit der goldenen Wolfsangel zu tragen. Manchmal stelle ich mir dabei vor, eine Kolonne Soldaten in den Kampf zu führen. Ich marschiere für Deutschland, für Adolf Hitler. Noch glücklicher bin ich an den Nachmittagen, an denen ich die Trommel schlagen darf. Die Leiterinnen wählen mich oft. Sie sagen, ich habe ein natürliches Gefühl für Rhythmus. Bald improvisiere ich auf der Trommel, soweit das mit nur einem Trommelstock möglich ist. Ich bringe mir bei, beim dritten Schlag eine kleine Locke einzufügen und einen etwas interessanteren Klang zu gestalten: Bumm, bumm, babarum-bumm-bumm. Eines Tages geben sie mir einen zweiten Trommelstock: „Sieh mal, was du damit kannst!“ Ich darf die Trommel sogar nach Hause mitnehmen, um zu üben. Im Radio wird oft Marschmusik gespielt. Ich konzentriere mich auf die Trommelbegleitung. Am folgenden Mittwochnachmittag überrasche ich die Leiterinnen mit einem regelrechten Trommelwirbel. Ich schwelge im Lob. Heimlich schaue ich auf die Mädchen und frage mich, ob sie es ebenfalls wahrgenommen haben. Ab jetzt bin ich immer der Trommler, wenn wir durch die Straßen marschieren. Ein Trommler mit schwarzen Locken unter dem schräg gestellten Käppi, gefolgt von einer Kolonne blonder Jungen und einer zweiten Kolonne blond gezopfter Mädchen.

Bei schlechtem Wetter haben wir Heimdienst im Kinderscharheim. Dabei wird viel gesungen. Eine Leiterin spielt Klavier. Wir lernen meistens die mitreißenden Lieder des neuen Deutschlands, der Hitlerbewegung, aber auch alte Soldatenlieder und Volkslieder. Dazu gehört dieses Lied von Hans Baumann:

Nur der Freiheit gehört unser Leben,

Lasst die Fahnen dem Wind.

Einer stehet dem andern daneben.

Aufgeboten wir sind.

Freiheit ist das Feuer,

Ist der helle Schein.

Solang sie noch lodert,

Ist die Welt nicht klein.

Solche Lieder erregen mein Herz. Das Wort Freiheit höre ich oft. Es bedeutet die neue Ordnung, die unser Führer für Deutschland geschaffen hat. Vor Adolf Hitler, vor der nationalsozialistischen Machtübernahme gab es in Deutschland keine Freiheit. Die Menschen waren Sklaven und arbeiteten unter schlechten Bedingungen für habgierige Unternehmer, die meistens Juden waren. Jetzt können alle deutschen Arbeiter stolz und frei sein. Ich lerne diese Lieder schnell auswendig und singe sie mit viel Freude. Erst üben wir sie im Kinderscharheim. Dann singen wir sie beim Marschieren auf dem Fußballplatz. Endlich, wenn wir sie richtig können, schmettern wir sie in den Straßen, während die Menschen auf dem Fußweg stehen bleiben und uns zuschauen. Ich gehöre zum neuen Deutschland, zur Zukunft unseres Volkes. Wir sind Hitlers Kinderschar. Ich bin Hitlers Junge.

Die Erwachsenen zu Hause freuen sich über meine Begeisterung. Sie fordern mich auf, in voller Uniform strammzustehen und ein Lied nach dem anderen zu singen. Oma, Mutter, meine Onkels und Tanten sitzen sonntagnachmittags im Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen. Sie klatschen Beifall, besonders wenn ich mein Singen mit dem Schlagen der Landsknechtstrommel begleite. Dann fühle ich mich wie ein Artist.

„Gottfried, hast du denn nicht auch die neuen Lieder in der Hitlerjugend gelernt?“, fragt Oma meinen Onkel, der gerade achtzehn Jahre alt geworden ist. Er ist das jüngste ihrer sechs Kinder und lebt noch zu Hause, obwohl er nicht mehr zur Schule geht. Er arbeitet als Mechanikerlehrling bei den Wanderer-Werken in Schönau. Seine Hitlerjugendzeit ging mit dem 18. Geburtstag zu Ende.

„Ja“, sagt Onkel Gottfried leise. Aber er ist unmusikalisch und kann nicht singen. Er hört gern an seinem Radio Musik, und er behauptet, ihm würde sogar mein Singen und Trommeln gefallen, aber er weigert sich, die Hitlerlieder zu singen, die man ihm beigebracht hat. „Der arme Gottfried!“, klagt meine Mutter. „Er hat einfach keine Musik im Blut. Er ist wirklich das schwarze Schaf in der Familie.“

Ich mag Onkel Gottfried sehr gern. Er hat mir beigebracht, durch die Zähne zu pfeifen, Tiergeräusche nachzuahmen und Fingerspiele zu machen. Er ist ein hoch aufgeschossener, schmächtiger, knochiger junger Mann. Unendlich lange hat er fast seinen gesamten Lehrlingslohn für ein kleines gebrauchtes 98er-DKW-Motorrad gespart. Endlich hatte er genug, um es zu kaufen, und er ist nun auch alt genug, es zu fahren. Als er es nach Hause bringt, strahlt sein Gesicht wie Sonnenschein. Er sagt mir: „Heute ist der allerbeste, der allerschönste Tag meines Lebens!“ Jeden Tag nach der Arbeit fährt er ein paar Runden und verbringt dann viele Stunden damit, sein Rad zu putzen und zu polieren. Man hat ihm streng verboten, mich jemals auf dem Motorrad mitzunehmen. Eines Tages gibt er aber doch meinem Betteln nach und willigt ein, mich nur ein kleines Stück mitfahren zu lassen, vielleicht nur auf dem Hof. Ich muss ihm versprechen, keinem Menschen davon zu erzählen. Natürlich verspreche ich es gern. Ich bin geschmeichelt, dass er mir vertraut. Ich sitze hinter ihm auf dem kleinen Rücksitz und schlinge meine Arme um seinen Körper. Ich bin außer mir vor Freude. Ich fliege! Aber jemand sieht uns und berichtet darüber bei uns zu Hause. Oma sagt nicht viel dazu, aber als Mutter davon hört, macht sie eine schreckliche Szene. Sie beschuldigt Onkel Gottfried, mich überredet zu haben. Sie meint, ich hätte umkommen oder schwer verletzt werden können. Dann mault sie und redet tagelang weder mit ihm noch mit mir. Onkel Gottfried tut mir leid. Ich tue mir leid.

Es ist März 1936. Zu Hause und im Kindergarten reden alle Leute von der Graf Zeppelin. Ich habe schon einmal Bilder gesehen und weiß daher, wie dieses Luftschiff aussieht. Nun lerne ich, dass es nach seinem Erfinder, dem Grafen von Zeppelin, genannt ist. Zusammen mit den anderen Mietern steigen wir alle auf den Turm unseres Hauses, um den Zeppelin beim Überfliegen der Stadt zu sehen.

Unser Haus hat ein elegantes, mit grünen Kacheln verkleidetes Treppenhaus, das vom Haupteingang im Erdgeschoss über zwei Stockwerke hinweg zum Turm führt. Der viereckige Turm ist nur eine Verzierung, ein bauliches Merkmal, das der Architekt wohl hinzufügte, um das Haus wie eine Villa in der Toskana wirken zu lassen. Der Turm hat ringsherum Fenster. Ich klettere oft hinauf, um mich umzuschauen. Innen ist nur ein großer leerer Raum. Sonst steigt niemand auf den Turm, und er gehört mir meistens allein. An diesem besonderen Tag soll aber das Luftschiff Graf Zeppelin in Chemnitz ankommen und unser Haus direkt überfliegen, bevor es auf dem Flughafen an der Stollberger Straße landet. Mutter hat mir erklärt, dass die stolzen, stromlinienförmigen Luftschiffe den technischen Fortschritt und das moderne Zeitalter repräsentieren. Sie sind auch Symbole für das neue Deutschland. Die Graf Zeppelin erscheint am Horizont wie eine riesige silberne Zigarre. Sie glitzert im Sonnenschein, als sie lautlos über die Dächer dahingleitet. Eine lange, schnittige Passagierkabine hängt unter dem Bauch des Luftschiffes. Man sagt, es seien mehr als hundert Personen drin. Am Ruder leuchtet das Hakenkreuz im weißen Kreis auf rotem Grund.

Diese Begegnung mit der Graf Zeppelin ist unvergesslich. Sie bedeutet mir sehr viel. Das Luftschiff verkörpert alles, was ich gelernt habe, alles, an was ich glaube. Es ist kein nebliger, unsichtbarer, hinter mysteriösen Wolken versteckter Begriff – wie Gott und seine Engel im Himmel. Es ist da. Alle können es sehen. Ich setze die reine Schönheit dieser fast außerirdischen Erscheinung mit der Schönheit des neuen Deutschlands gleich, mit unserem wunderbaren, geliebten Deutschland von heute. Ich sauge die Bewunderung auf, die von den Erwachsenen um mich herum ausgedrückt wird. Das Luftschiff gibt mir ein so positives, stolzes, patriotisches Gefühl. Der Zeppelin, die Autobahn, die kommende Olympiade in Berlin und all die anderen Fortschritte, die wir Adolf Hitler zu verdanken haben, erfüllen mich mit freudigem Selbstbewusstsein. Wie froh ich bin, zu all diesen herrlichen Dingen zu gehören, zu diesem großartigen Deutschen Reich!

Kurz nach diesem Ehrfurcht erregenden Ereignis bin ich zutiefst erschüttert. Eine Rundfunk-Sondermeldung verkündet, das Schwesterschiff der Graf Zeppelin, die Hindenburg, sei in Amerika in Flammen aufgegangen, wobei viele Menschen umgekommen sind. Es ist eine Katastrophe! Bilder von dem Inferno stehen am nächsten Tag in der Zeitung. Mir kommen die Tränen, wenn ich sie sehe. Man sagt, es sei kein Unfall, sondern Sabotage gewesen. Neidische Feinde des neuen Deutschlands, wahrscheinlich Juden, hätten die Hindenburg absichtlich zerstört, um Deutschlands Ruf zu schaden. Nun wird auch die Graf Zeppelin, die wir erst kürzlich gesehen haben, nicht mehr fliegen, weil man fürchtet, auch sie könne einem Sabotageakt zum Opfer fallen. Ich hasse die Juden noch mehr als zuvor. Ich wünschte, alle Juden wären tot.

Mutter ist anders als andere Frauen, die ich kenne. Sie trägt lange Hosen statt Kleider oder Röcke. Sie raucht Zigaretten. Sie lernt, Auto zu fahren. Sie ist eine begeisterte Sportlerin. Einmal die Woche geht sie zu ihrem Ruderclub am Schlossteich. Dort sind Bootshäuser und Anlegestellen für Ruderboote. Sie nimmt an Training, Rennen und Regatten teil. Außerdem gehört sie dem Leichtathletikclub des Postsportvereins an. Dort verbringt sie viele Tage und Wochenenden bei Turnieren und Wettkämpfen. Ich liebe meine Mutter, und sie liebt mich auch, aber oft habe ich das Gefühl, ihr seien die vielen Sportaktivitäten viel wichtiger. Sie nimmt mich nie zu sportlichen Veranstaltungen mit. Kommt sie aber anschließend nach Hause, dann strahlt sie, wenn sie mir ihre Auszeichnungen und Preise zeigen kann. Sie erzählt mit Stolz, wie hoch sie gesprungen ist, wie schnell sie die 100 Meter gelaufen ist, wie weit sie den Speer geworfen hat.

Mutter hat einen Freund. Er heißt Paul Matthes und wohnt nicht weit von uns entfernt. Ich habe ihn erst ein paarmal gesehen. Nun teilt Mutter mir mit, dass sie und Paul Matthes bald heiraten werden. „Wann?“, frage ich. „Wenn wir so weit sind.“ Wird dieser Mann dann etwa mein Vater?

Inzwischen kaufen sie zusammen ein Auto. Es ist eine neue DKW-Meisterklasse, kaffeebraun mit beigen Akzenten. Oma sagt, dass niemand in unserer Familie je ein Auto besessen hat. Ich glaube, sie ist nicht gerade begeistert von dem Kauf. Vielleicht auch nicht von Paul Matthes. Als Mutter das Auto nach Hause bringt, darf ich es auf dem Hof bewundern. Es ist ein schnittiges, unglaublich modern aussehendes Automobil. Ich glaube, niemand wird je ein Auto erfinden, das moderner, attraktiver aussehen könnte als „unser DKW“. Ich verliebe mich in das Auto und bin enttäuscht, dass Oma meine Begeisterung und Bewunderung nicht teilt. „Möchtest du mitfahren?“, fragt Mutter. Möchte ich? Ich fühle mich wie das Kind reicher Eltern. Ich atme den luxuriös aufregenden Geruch des neuen Wagens ein. Ich streichle die samtweichen beigen Bezüge. Ich darf auf dem Beifahrersitz neben Mutter sitzen. Sie trägt elegante Wildlederhandschuhe am Steuer. Sie fährt nur durch einige Straßen in der Nähe unseres Hauses. Wenn sie vor jedem Abbiegen signalisiert, klappt ein kleiner roter Zeiger links oder rechts heraus und gibt die Richtung an. Wenn Mutter die Fahrt verlangsamt, um in eine andere Straße einzubiegen, stelle ich fest, dass sich die Leute auf dem Bürgersteig nach uns umdrehen. Es ist, als seien wir in einem Kinofilm. Wir sind das Gespräch der Nachbarschaft.

Die erste lange Fahrt im neuen Wagen unternimmt Mutter mit Paul Matthes zu den Olympischen Spielen in Berlin. Onkel Paul ist Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Er weiß viel über Politik und den Führer. Bei jeder Gelegenheit erzählt er davon. Mir hält er eine lange Rede über die Olympiade:

„Mit diesem großen Ereignis öffnet das neue Deutschland seine Tore und heißt die Jugend der Welt willkommen. Menschen aus allen Erdteilen werden kommen und können mit eigenen Augen sehen, wie Deutschland gediehen und aufgeblüht ist, während andere Länder unter der Weltwirtschaftskrise leiden. In anderen Ländern sind die Männer arbeitslos und müssen betteln gehen, damit ihre Familien überhaupt etwas essen können. Sie springen auf fahrende Güterzüge und hoffen, in weiter Ferne Arbeit zu finden. Wie die Landstreicher ziehen sie herum und leben unter Brücken und in elenden Hütten. Im neuen Deutschland gibt es kein Elend und keine Arbeitslosigkeit. Es geschehen auch keine Verbrechen, denn alle Diebe und Räuber sind festgenommen und in Konzentrationslagern eingesperrt worden. Wie unser Führer sagt: Arbeit macht frei.“

Mutter und Paul Matthes fahren nach Berlin. Für mich ist er Herr Matthes, obwohl Mutter mir befohlen hat, ihn Onkel Paul zu nennen.

„Warum soll ich ihn denn Onkel nennen? Er ist doch nicht mein Onkel.“

„Es ist aber so üblich, dass Kinder einen Mann Onkel nennen, wenn er ein Familienfreund ist. Und das wirst du von jetzt ab auch tun.“

„Es kommt mir aber dumm vor, wo er doch gar nicht mein Onkel ist.“

„Du wirst tun, was ich sage!“

Herr Matthes ist immer sehr adrett angezogen. Frisch gebügelte Hosen, stets sauberer, gestärkter Kragen an seinem weißen Hemd, zugeknöpftes Jackett, schwarz-weiß gepunktete Fliege, das große runde Parteiabzeichen im Knopfloch. Er ist in den Duft einer stark parfümierten Seife gehüllt. Wenn ich ihm die Hand geben muss, lässt er sie lange nicht wieder los. Er schüttelt und schüttelt, während er mit mir spricht. Dabei geht er in die Knie, bis sich sein Kopf fast auf derselben Höhe wie meiner befindet. Dann rieche ich auch die Pomade in seinem Haar. Wenn er mich endlich loslässt, laufe ich schnell ins Badezimmer, um den süßlichen Geruch von meinen Händen abzuwaschen.

Mutter und Herr Matthes bleiben mehrere Tage in Berlin und sehen sich einige der großen olympischen Wettkämpfe an. Zu Hause in Chemnitz hören wir an Onkel Gottfrieds Radio zu. Wenn wir das Tosen der Zuschauermenge vernehmen, sagt Oma zu mir: „Ein Teil von diesem Geschrei kommt von deiner Mutter. Ich kann ihre Stimme deutlich hören.“

Ich glaube ihr. Ich meine auch, meine Mutter zu hören. Und die Stimme von Paul Matthes. Meine Mutter schickt mir farbige Postkarten von den Olympischen Spielen, mit Sondermarken und Sonderstempeln: „Fahrbares Postamt Berlin, 11. Olympiade 1936“. Manche Karten haben die Autogramme olympischer Sportler. Mutter schreibt: „Bewahre alle diese Karten gut auf; sie sind sehr wertvoll.“ Onkel Otto, der mit seiner jungen Frau ebenfalls in Berlin ist, schickt mir zum 5. Geburtstag eine andere Karte vom Olympiastadion, auf der die Flaggen aller teilnehmenden Nationen abgebildet sind. Auf der Rückseite schreibt er: „Wir haben gerade den Führer gesehen!“ Ich wünschte, ich könnte ihn sehen – den größten Mann der Geschichte.

Mutter kommt nach Hause und sagt überhaupt nichts über den Führer. Stattdessen erzählt sie mir, sie habe in Berlin den ersten Fernsehapparat der Welt gesehen.

„Was ist ein Fernsehapparat?“

„Er ist wie ein großes Radio, aber vorn mit einer kleinen Kinoleinwand. Man kann die Leute nicht nur sprechen oder singen hören, sondern sie auch sehen. Es ist wie im Kino, aber man kann den Apparat selbst in der Wohnung aufstellen.“

„Wann bekommen wir einen?“

„Ganz bestimmt dauert es nicht mehr lange. Der Führer wird schon dafür sorgen.“

Ich wünschte, Onkel Gottfrieds Radio hätte eine solche Leinwand. Ich versuche, es mir vorzustellen, unseren Führer nicht nur hören, sondern auch tatsächlich sehen zu können, wenn er spricht! Ich glaube, den Führer zu sehen wäre besser, als Gott zu sehen, wenn er vom Himmel herunter auf die Erde käme. Gott und der Führer sind die wichtigsten Wesen der Welt, aber Adolf Hitler ist viel glaubhafter. Schließlich kann ich ihn im Radio hören. Gott kann ich nicht hören. Und jetzt hat mein Onkel den Führer tatsächlich gesehen! Ob wohl schon jemand einmal Gott gesehen hat?