Читать книгу Krawattennazis - Peter Langer - Страница 9

Kapitel 4

ОглавлениеBillie Holiday beklagte mit ihrer von Drogen zerstörten Stimme, dass sich ihr Liebhaber geändert habe, das Strahlen aus seinen Augen verschwunden und sein Lächeln nur noch ein gedankenloses Grinsen sei, während Kleine bereits den dritten Single-Malt in die schweren geschliffenen Gläser goss. Emde lehnte sich zurück, genoss die Musik, obwohl er eigentlich kein Jazzfan war. Er mochte dennoch die besondere Atmosphäre in Kleines Hütte. Die Schirmlampen verströmten ein warmes Licht, aus den Holzwänden war durch den Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen ein leichtes Knacken zu hören.

Emde hatte André Grimmelmann tatsächlich auf dessen Hof angetroffen. Vom Tod des Bankvorstands hatte dieser schon gehört. Erstaunlich, wie schnell sich manche Neuigkeiten dann doch verbreiten, ohne dass man etwas davon mitbekommt, hatte Emde gedacht. Und nein, natürlich hatte Grimmelmann ein Alibi für den Zeitpunkt des Todes und hätte auch gar nicht vor Ort sein können. Das einzige Transportmittel der Familie, ein betagter VW-Bus, bereits schrottreif aus Bundeswehrbeständen gekauft, die Bataillonsabzeichen notdürftig mit grüner Farbe übertüncht, war derzeit nicht fahrtüchtig. „Was willst du?“, hatte ihn Grimmelmann mit einem gereizten Ton gefragt. „Glaubst du etwa, dass ich den Typen erledigt habe? Manchmal denke ich, ich könnte es wirklich tun.“ Vor einiger Zeit hatte er im Eifer eines Streits im Rahmen einer öffentlichen Diskussion tatsächlich gepoltert, bei Typen wie Lieberknecht könne jeder rechtschaffene Bürger nur noch zur Waffe greifen. Lieberknecht hatte daraufhin durch seine Anwälte eine Strafanzeige prüfen lassen, doch davon war ihm abgeraten worden. Grimmelmann kam ungeschoren davon. Natürlich war Emde sich darüber im Klaren, dass Grimmelmann weder finanziell in der Lage war, einen Auftragsmörder zu engagieren, noch so eine Tat selbst zu vollbringen. Ein solcher Umweltfreund, der sich schon scheut, eine Herde Kühe über die Straße zu treiben, um deren Seelenfrieden nicht zu stören, ballert einem Banker doch nicht das Gehirn an die Lattenwand. Für gewöhnlich wollen solche Leute auch nichts mit einer solchen Tat zu tun haben. Und dennoch: Dieser wilde Blick in Grimmelmanns Augen und die Tatsache, dass er genau wie dessen Frau den Tod Lieberknechts kein Stück weit bedauerte, hatten Emde frösteln lassen.

Umso wohler war ihm nun bei der Wärme des Whiskys und der Glut von Billie Holidays Stimme. Emde würde zwar nie so ein Jazzfan wie Kleine werden. Ein Discofox mit seiner Frau Susanne zu Musik von Helene Fischer, wenn unten in der Festhalle wieder gefeiert wurde, das war schon eher nach seinem Geschmack. Aber andererseits hatten die Songs der Ausnahmesängerin aus den USA etwas Außergewöhnliches, dem er sich nicht entziehen konnte, wann immer Kleine die Platte auflegte. Beim Durchstöbern durch Kleines Plattensammlung hatten sie vor einigen Jahren in einem Album von Al Jarreau tatsächlich eine gemeinsame Schnittmenge gefunden. Für Kleine gerade noch Jazz genug, war die Musik des amerikanischen Stimmakrobaten für Emde schmusiger achtziger Jahre Pop, an den er sich noch gut erinnern konnte.

Emde hatte dem Journalisten inzwischen weitere Details des mutmaßlichen Mordes berichtet. Der ehemalige Pressemann räusperte sich, Emde sah fragend auf. „Was mir keine Ruhe lässt: Es gibt zig Möglichkeiten, eine unliebsame Person aus dem Weg zu räumen, ohne dass es direkt nach Mord aussieht. Du kannst es wie einen schiefgegangenen Raubüberfall aussehen lassen, du kannst ihn von der Straße abdrängen an einer Stelle, an der sichergestellt ist, dass er nicht überlebt. Du kannst ihn mit Worten töten, ihn lächerlich machen und jeder Ehre berauben. Bei solchen Kerlen ist auch das genau so, als würdest du sie töten. Dann bist du den entsprechenden vermeintlichen Widersacher los, aber hast auch nicht sofort Ermittlungen am Hals. Denn die andere Seite muss ja zuerst darauf kommen. Was ich mich wirklich frage, ist: Warum wird er von einem Profi erschossen – und es soll auch genauso aussehen?“ Kleine blickte Emde über den Tisch an. Der erwiderte den Blick und zuckte mit den Schultern. „So, als wäre die Tat auch gleichzeitig eine Warnung: Passt bloß auf, die Ihr noch lebt und Ähnliches vorhabt.“ Emde nickte bedächtig. Der Gedankengang hatte etwas für sich und tatsächlich hatte er diesen Aspekt noch gar nicht bedacht. Schande! Er suchte nach Worten, er drang nur äußerst ungern in die Vergangenheit seines Freundes ein, von der er längst nicht alles wusste und auch ganz froh darüber war. „Nur, weil du vielleicht mit so etwas Berührung hattest: Gibt es eigentlich bei Streitkräften die Pflicht, nachzuhalten, was ihre ehemaligen Angehörigen, die … nun ja, sagen wir mal, besondere Kenntnisse erworben haben, in ihrem weiteren Leben machen? Du weißt schon, so wie etwa bei der Luftwaffe sicherlich eine Akte darüber geführt wird, wenn ein ehemaliger Transallpilot bei einer Lufttransportgesellschaft anheuert.“ Kleine blickte in die Lichtreflexe, die eine Kerzenflamme durch das kunstvoll geschliffene Glas in seinen Whiskey warf. Er wusste, auf was für eine Vergangenheit der Polizist anspielte. „Oder ob ein ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit mit einer Ausbildung zum Scharfschützen jetzt bei Douglas als Kosmetikberater arbeitet und nach Feierabend möglicherweise noch seinem ursprünglichen Job nachgeht, so etwas meinst du doch …?“ Emde nickte ernst ohne jeden Anflug von Humor. Ihm war nicht zum Lachen. Er wusste in Bruchstücken, dass Kleine während seiner Reisen durch den Nahen Osten gute Kontakte zu den dortigen Streitkräften aufgebaut hatte, vielleicht immer noch besaß. Und zumindest zu diesem Thema mehr wusste, als der Wehrdienstverweigerer Emde. Kleine schmunzelte, schüttelte den Kopf und schnalzte missbilligend mit der Zunge. „Du meinst ja wirklich weiß Gott, von was ich alles Ahnung haben müsste. In diesem Fall kann ich es dir tatsächlich nicht sagen. Sicherlich wird das je nach Nation unterschiedlich gehandhabt. Müsste man mal genau recherchieren.“ Er nippte an seinem Glas. „Aber das geht bestimmt nicht, ohne dass es Aufsehen erregt. Es sei denn, man fragt als hohes Tier unter dem Siegel der Verschwiegenheit im Verteidigungsministerium nach.“ Kleine sah Emde an. „Etwa, wenn dein oberster Dienstherr der Landespolizei in Berlin anrufen und um Amtshilfe auf dem kleinen Dienstweg bitten würde. In deinem Auftrag.“ Die beiden Männer lachten kurz, dann wurde Kleine ernst. „Anderes Thema jetzt.“ Er zögerte noch. „Hast du die Schmiererei oben am Stromverteiler gesehen? Am Ortsausgang neben der Bushaltestelle?“ Kleine war sie aufgefallen, als er von seinem Termin in Bad Arolsen zurückgekehrt war. Schon seit ewigen Zeiten stand dort ‚Nazis raus!‘ in Großbuchstaben mit einem Edding geschmiert. Niemand hatte sich bis jetzt daran gestört. Die Botschaft, die dort transportiert wurde, schien niemanden zu erregen. Warum auch? Nun hatte jemand ‚Nazis‘ durchgestrichen und durch ein ‚Juden‘ ersetzt. Das Gebilde darüber sollte offenbar einen Davidstern zeigen, doch die künstlerischen Fähigkeiten und das Allgemeinwissen des unbekannten Schmierers waren im Dilettantismus versickert – der Stern hatte nur fünf Zacken. Und das erregte zumindest Kleine. Emde scheinbar auch, denn der Bulle schüttelte nun mit dem Kopf. „Auch hier? Ich fasse das nicht!“ Sein Blick zeigte tiefe Ungläubigkeit. Es konnte sich nur um einen Täter von Auswärts handeln, der an der nahen Bushaltestelle gewartet hatte. Die Leute aus dem Dorf hätten diese Angelegenheit unter sich geregelt. Er würde es morgen melden müssen. Damit hatte auch die Gemeinde Diemelsee ihren ersten Fall von antisemitischen Schmierereien, wie sie im Rest der Republik immer mehr zum unkommentierten und nicht mehr hinterfragten Tagesgeschehen wurden. Auch dieser Fall würde nicht wirklich ernsthaft weiterverfolgt werden. Wer weiß, wer am Ende dahintersteckte? Etwas Empörung, das würde es dann auch schon sein. Sicher nur ein Lausejungenstreich. Emde wusste um die schreiende Ungerechtigkeit. Und er wusste auch, dass dagegen nichts zu machen war. Der Ermittler holte tief Luft. Es wurde wirklich Zeit, dass sie das Thema wechselten und diesen unerfreulichen Fall Lieberknecht aus dem Kopf bekamen. Zumindest für den heutigen Abend. Der nächste Titel von Billie Holiday war schon düster genug.

Die Nachricht kam mitten in der Nacht. Einer von Kleines früheren Kollegen aus der Zeit des Volontariats, der nun in der Redaktion einer großen Tageszeitung mit Sitz in Frankfurt arbeitete, hatte sie gesendet. Offenbar hatte er in dieser Nacht Spätdienst und offenbar war – um eine rechtzeitige Reaktion der Konkurrenz zu vermeiden – kurzfristig der Andruck verschoben und diese Meldung auf der Titelseite eingefügt worden. Kleine blickte auf das Display seines Handys und erschrak. „Ist das nicht bei euch da oben?“ las er. Dazu eine abgescannte Kurzmeldung über den Tod von Carl Lieberknecht, der mutmaßlich während eines Jagdaufenthalts am Diemelsee einem Mord zum Opfer gefallen war. Die Meldung war bereits im Druck, die Nachricht nicht mehr einzufangen. Kleine fluchte.

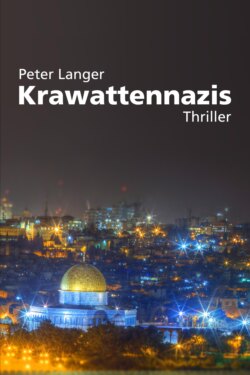

„Scheinbar konnte da jemand die Klappe nicht halten. Entweder bei Lieberknechts Haufen. Oder eben bei euch.“ Emde war nach dem vierten Anruf schließlich wach geworden und ans Telefon gegangen. Er atmete tief durch und ignorierte Kleines nur dürftig getarnte Anschuldigung. Für seine Kolleginnen und Kollegen bei der Kripo legte er die Hand ins Feuer. „Oder es war unser Naturfreund Grimmelmann, der hatte auch schon Wind von der Sache bekommen“, brachte er einen weiteren Verdacht ins Spiel und ärgerte sich, dass er den Lokalpolitiker so weit über den mutmaßlichen Mordfall in Kenntnis gesetzt hatte. Nun gut, würde er ihn sich also morgen nochmals vorknöpfen. „Was meinst du können wir jetzt tun, außer die Staatsanwaltschaft zu informieren?“ Kleine war überrascht, dass die Frage an ihn gerichtet gewesen war. Normalerweise hätte er sie stellen müssen. „Bin ich bei den Bullen oder du?“, antwortete er mürrisch. Er klickte sich inzwischen durch die Nachrichten im Internet und seine E-Paper-Zeitungen. Doch bis dahin war die Nachricht des toten Bankvorstands noch nicht vorgedrungen. Dafür gab es wieder einen Anschlag in Jerusalem, dessen Berichterstattung seine Aufmerksamkeit beanspruchte. Emde beantwortete die Frage für sich selbst: „Vielleicht ist es besser, wenn wir uns wieder aufs Ohr legen. Man weiß ja nie, wann man das nächste Mal dazu kommt.“ Genau, dachte Kleine und verabschiedete sich, es ist wie im Krieg. Du musst schlafen, wenn du die Chance hast, den Zeitpunkt dazu selbst festzulegen.

Er las weiter, was in Israel geschehen war. Seine Gedanken schweiften weit ab zu fernen Erinnerungen. Unzählige Bilder und Empfindungen, Gerüche, Farben und Geräusche traten in sein Bewusstsein. Israel! Ein Attentäter mit einem Messer hatte am Abend zuvor eine Gruppe italienischer Touristen in einer Gasse hinunter zum Löwentor im arabischen Teil der Stadt angegriffen und zwei Senioren, ein altes Ehepaar, erstochen. Sicherheitskräfte hatten den Mann noch an Ort und Stelle erschossen. Was für eine verfluchte Scheiße! Da lebst du dein ganzes Leben gemeinsam zusammen und freust dich, zum Ende deiner Tage auf Erden, auf eine Pilgerreise ins Heilige Land – und dann kommt das Ende schneller als gedacht und du liegst gemeinsam mit deiner Partnerin beim Gerichtsmediziner in der Edelstahlwanne. Und dennoch, dachte Kleine: Es gibt kein Land auf der Welt, in dem er so sehr das Gefühl hatte, nach Hause zu kommen, wann immer er auf dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv landete. Die Hektik in den Gassen der Altstadt, andererseits wiederum die stillen Teestuben im arabischen Viertel an einem kühlen Herbstmorgen, bevor die Sonne den Wüstendunst besiegt und über den Ölberg steigt, die zahllosen Ecken – Kleine kam es oft so vor als würde die Altstadt von Jerusalem mit ihren engen Gassen nur aus Ecken bestehen; aus Ecken, einigen Toren und vielen verschlossenen Türen. Die ruhigen Vororte wie Rehavia im Westen mit ihren Vorgärten, den Zypressen und dem Summen der Zikaden im Sommer schienen das genaue Gegenteil dazu. Dann der schrille Glanz des wertlosen, meist in Fernost gefertigten Plunders in den Souvenirshops der Altstadt und die Kunst der Händler, diesen feilzubieten als wäre jede beleuchtete Jesusfigur, jedes Holzkreuz aus Olivenholz, jede Blechmenora und jeder Plastikrosenkranz eine Reliquie für sich; dagegen die unmittelbar spürbare ungestüme Kraft der Schöpfung auf einer Fahrt aus den Bergen herab an die Ufer des Toten Meeres und schließlich der Blick von der Felsenfestung Masada über das Tote Meer hinüber nach Jordanien und nicht zuletzt die Menschen, ihre ruppige Freundlichkeit, die sich erst auf den dritten Blick oder manchmal auch gar nicht zeigte, die fremden Geschmacksrichtungen der israelisch-arabischen und dagegen die vermeintliche Vertrautheit der jüdisch-israelischen Küche.

Er musste an Aviva und ihren Mann denken. Der Gedanke an Aviva war für Kleine stets, als würde er eine Seite eines alten Tagebuchs mit fernen Erinnerungen voller Wehmut aufschlagen. Aviva Blauton, wie sie inzwischen hieß, war Sprecherin der Streitkräfte, als sie sich bei einer seiner Reisen kennengelernt hatten. Damals war sie noch nicht verheiratet. Inzwischen hatte sie in der Politik Karriere gemacht, war aber Reserveoffizierin geblieben – in Israel beinahe Pflicht, wenn man sich für höhere politische Ämter empfahl. Avi war seit vier Jahren Knessetabgeordnete und seit zwei Jahren ständiges Mitglied im Komitee für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung. Ihr Mann Yossi, ein deutschstämmiger Nachkomme von Holocaust-Überlebenden, war wie er Journalist. Die Blautons vereinte ein großes, freiheitliches und für alles offene Weltbild. Aviva war Mitglied bei HaBeit Shalom, den unverbrüchlich an die Möglichkeit einer Zweistaatenlösung und einer friedlichen Koexistenz glaubenden Liberalen des Landes, Yossi war Kulturredakteur bei der Haaretz. Kleine hatte erst neulich einen Onlinebericht von ihm gelesen. Seine Redaktion hatte ihn tatsächlich dazu gebracht, ein Konzert von Motty Steinmetz zu besuchen, eines in Israel sehr populären und begnadeten, jedoch ultraorthodoxen Künstlers, der die Meinungen teilte wie das Schwert Simeons. Yossi liebte ebenso wie Kleine Klassik und Jazz. Kleine konnte sich vorstellen, dass der Abend für ihn die Hölle gewesen sein musste. Es war dem Bericht jedoch nicht anzumerken. Großes Journalistenkino.

Kleine war auch nach seiner damaligen Reise mit den beiden in Kontakt geblieben, denn sie verband auch vieles, an das er lieber nicht zu oft dachte. Aber inzwischen hatten sie schon lange nichts mehr voneinander gehört. Was für sich betrachtet eigentlich ein Grund zum Feiern war. War nicht bald Jom Kippur? Eine gute Gelegenheit, mal einen längeren Grußbrief zu schreiben. Eretz Israel – Gelobtes Land. Es gibt nichts, dachte Kleine, das sich damit vergleichen ließe – trotz der vielen anderen Erinnerungen, die ich mit diesem Land verbinde, die alles andere als ein Reisetraum sind. Oder vielleicht gerade deswegen? Kleine musste an etwas anderes denken, an das er nicht denken durfte und verbot sich den Gedanken sofort. „Je weniger er in meinem Bewusstsein ist, umso besser.“

Der Aufmacher der Seite fiel ihm erst danach ins Auge: Bundeskanzler Magilsky hatte durch seine Regierungssprecherin weitere Verschärfungen im Umgang der Verfassungsbehörden gegenüber den Reichsbürgern verkünden lassen. Unbewusst nickte Kleine in stiller Zustimmung. Seitdem Magilsky das Erbe von Angela Merkel angetreten hatte, hatte sich einiges getan. Es hatte zwei weniger glückliche Nachfolger der großen Kanzlerin gegeben, die, von der Opposition rasch bedrängt, über ihre Vergangenheit oder törichte Aussagen vor offenen Mikrofonen gestolpert waren oder sich einfach zu provinziell in einem Amt verhalten hatten, in dem Staatskunst und Weitsicht unverzichtbar waren. Eine weitere Anwärterin für den Chefposten im Kanzleramt hatte freiwillig verzichtet, nachdem ihr Mann mehr als fünfhundert Postkarten mit Hassbotschaften und Rücktrittsermutigungen aus dem heimischen Briefkasten gezogen hatte. Es war in den vergangenen Jahren im Zuge der Coronakrise plötzlich chic geworden, dem eigenen Unmut nicht mehr per Twitter, Facebook oder Instagram Luft zu machen, sondern ganz traditionell per Postkarte. Es war sogar möglich, über private Netzwerke ‚Hater‘ zu engagieren, die diesen Job dann als Auftrag übernahmen.

Magilsky schien im Vergleich zu seinen Amtsvorgängern clean zu sein. Und zeigte Schneid. Zumindest auf den ersten Blick. Eine ziemlich nationalistisch, in Teilen bereits rechtsextrem angehauchte Partei, die damals auf einer Welle orientierungsloser Begeisterung in den Bundestag gespült worden war, war seitdem kaum noch wahrzunehmen und hatte sich mit einer geradezu idiotischen Pannenserie mit fehlgeleiteten Tweets, dümmlichen Statements und merkwürdigen Pressekonferenzen selbst ins politische Aus gespielt. Nach langen Diskussionen hatte Magilsky den Tag der Deutschen Einheit wieder zu einem gewöhnlichen Werktag zurückverwandelt. Die Länder hatten inzwischen so viele eigene Feiertage, dass es einen breiten Konsens gegeben hatte, diesen Tag zu opfern. In den vergangenen Jahren war er sowieso nur noch eine Einladung an Autonome gewesen, in Berlin und anderen Städten zu immer heftigeren Straßenschlachten anzutreten. Nachdem die Gewerkschaft der Polizei angekündigt hatte, ihr Personal nicht mehr dem giftigen Qualm brennender Autoreifen, Fäkaliengeschossen und Beschimpfungen aussetzen zu wollen und die Politiker es satt waren, bei jeder Rede zum Tag der Deutschen Einheit in einen Wald von Stinkefingern zu schauen und einem schrillen Pfeifkonzert zu lauschen, war es ein Leichtes, diesen Tag wieder abzuschaffen. Ost und West waren vereint. Nun, zumindest offiziell. Es gab wichtigere Gründe zum Feiern.

Dafür, dass er die Rechten das Fürchten gelehrt hatte, sparte Magilsky allerdings selbst nicht mit der gesamten Palette rechtskonservativer Sprüche. Damit war er an den rechten Rand seiner Partei gerückt und nahm den unverhüllten rechten Trotteln den Wind aus den Segeln. Kritiker, von denen es zu Kleines großer Bestürzung immer weniger zu geben schien, meinten jedoch, der Bundeskanzler befeuere ihre Meinung mit seinen derben Äußerungen noch, in denen oft von „klare Kante zeigen“ die Rede war. Es war Magilsky offenkundig gleichgültig, dass zur Not auch mit Hilfe von Polizeiverordnungen regiert werden konnte – Hauptsache, Sicherheit und Ordnung konnten gewährleistet werden. Wie Cato, der im alten Rom stets verkündet hatte, dass Karthago im Übrigen zerstört werden müsse, endeten Statements des Bundeskanzlers stets und geradezu inflationär mit einem Bekenntnis zu Demokratie, Freiheit und den Grundsätzen der Europäischen Union – und einer radikalen Kampfansage gegenüber allem, was nicht gesetzestreu war. Magilskys Reden waren so aufdringlich und eindimensional, dass man in den wenigen Hauptstädten, in denen die EU noch etwas galt, hellwach geworden war und argwöhnisch beobachtete, was da in Berlin so vor sich ging und wofür dieser junge Rising Star – Bundeskanzler Magilsky war gerade mal 37 Jahre alt – eigentlich stand. Europa war gut sechzig Jahre nach der Unterzeichnung der Verträge von Rom einfach nicht mehr en vogue. Immerhin, dachte sich Kleine, der junge Bundeskanzler, der selbst aus einfachen Verhältnissen im Ruhrgebiet stammte, hatte sich über mühsame Parteiarbeit hochgearbeitet. Aus dem Maschinenraum auf die Kommandobrücke, so stand es doch immer wieder so gerne in den Parteiveröffentlichungen.

Magilsky hatte, das musste man auch zugeben, neuen Wind in die abgeschliffenen und erodierten Machtbalancen der Parteienlandschaft gebracht. Vordergründig war er ein Machtmensch wie er im Buche stand, mit einem breiten Setzkasten aus Politphrasen. Aber die Rechnung ging auf: ‚Politiker‘ war in der Rangliste der unbeliebtesten Berufe auf dem ersten Platz abgelöst worden – von ‚Versicherungsvertreter‘. Die Leute trauten ihrer politischen Kaste wieder etwas mehr zu. In den letzten Tagen der Kanzlerschaft von Angela Merkel war das lange nicht so. Es hatte eine tiefe Kluft zwischen dem Wahlvolk und seinen Vertretern gegeben. Wobei sich Kleine sicher war, dass dieser Graben des Misstrauens noch lange nicht überwunden war und dass ‚Politiker‘ auch deswegen wieder verstärkt auf der Berufswunschliste vieler Heranwachsender stand, weil in einer breiten Mehrheit der Bevölkerung erkannt worden war, dass man sich in keinem anderen Berufsumfeld so gut vernetzen, so gut von Beziehungen profitieren – und schlussendlich durch die vielen verschiedenen Nebeneinkünfte sehr gut und unerkannt absahnen konnte.

Die politische Garde der nicht im Scheinwerferlicht Stehenden, vor allem die außerparlamentarischen politisch denkenden Intellektuellen, war nach wie vor so gefragt wie zuletzt zur Zeit der Wiedervereinigung, befand Kleine und mit ihm auch die meisten Kommentatoren der großen Tageszeitungen. Denn die Tendenzen von unverhohlenem Antisemitismus hatten seit der Bundestagswahl sogar noch stark zugenommen, und niemand, auch nicht Magilsky, schien diesem Treiben Einhalt gebieten zu können, scheinbar schon gar nicht der Verfassungsschutz, dem vorgeworfen worden war, selbst mit dem rechten Mob zu paktieren. Wobei auf der Straße und schließlich auch bei entsetzlich vielen Medien kaum mehr ein Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus gemacht wurde – es war für viele in ihrer Unwissenheit schlicht das Gleiche. Kleine schämte sich, wenn er Bilder sah, die das Verbrennen von Flaggen mit Davidstern zeigten. Er schämte sich, wenn er von Parteiprogrammen las, die das Schächten von Tieren zu religiösen Zwecken verboten und damit ganz unverhohlen Juden wie Moslems gleichermaßen die Grundlagen zur Ausübung ihrer Religion entziehen wollten. Und als vor einigen Jahren die Coronawelle durch Deutschland lief und ihre Opfer forderte, als in den Randlagen der Großstädte mittellose Verstorbene in Massengräbern verscharrt werden mussten, weil die Behörden und Hilfsdienste überlastet waren, als Ausgangssperren verhängt und Lebensmittel knapp wurden, da geisterte beinahe unwidersprochen plötzlich der Vorwurf durch das Internet, nicht chinesische Schweigepolitik sei schuld an der Verbreitung der Pandemie, sondern das Weltjudentum. Kleine kam es nun, einige Jahre später, so vor, als wäre mit der entsetzlichen Pandemie auch der letzte Rest eines gemeinsamen Erinnerungsvermögens verschieden, denn die meisten Coronatoten waren Alte und Kranke, nicht zuletzt auch die Letzten der Generation, die sich noch aktiv an die Zeit des Zweiten Weltkriegs und des entbehrungsreichen Wiederaufbaus in den Jahren danach erinnern konnten. Es schien vielen der jüngeren Generationen beinahe egal, dass damit ein Kollektivgedächtnis Abschied genommen hatte. Kleine musste sich jedes Mal vor Scham schütteln, wenn er daran dachte.

Auch die Gefahr durch radikal motivierten Terrorismus war nicht gebannt, es war nicht bei dem einen verheerenden Anschlag am Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016 geblieben. Nach dem Anschlagsversuch eines Einzeltäters auf eine voll besetzte Synagoge in Halle, bei dem nur durch Glück und offenbar den Beistand Gottes lediglich zwei Tote zu beklagen waren, hatte es vor zwei Jahren einen schrecklichen Brandanschlag auf ein jüdisches Kulturzentrum in Berlin gegeben, bei dem vier Kinder verbrannt waren. Zwei der Kinder waren Gastschüler aus Aschkelon in Israel. Der Aufschrei in der Kleinstadt am Meer unweit des Gazastreifens war groß, der Protest gegen die deutsche Justiz, die offenbar nicht gewillt oder in der Lage war, die wahren Hintergründe aufzuklären, immens. Wieder waren junge Israelis in Deutschland auf grausame Weise ums Leben gekommen. Die Älteren erinnerten sich noch an das Attentat des Schwarzen September während der Olympischen Spiele 1972. Die neue Regierung Israels hielt sich allerdings, von diplomatischen Protestnoten abgesehen, zurück.

Entsetzlicherweise war der Jubel in einigen Problemvierteln im Ruhrgebiet und in Sachsen als Reaktion auf die Tat größer gewesen als die Protest- und Solidaritätsbekundungen. Zwar wurden zwei muslimische Jugendliche festgenommen, die auch vor Gericht gestanden, das Feuer gelegt und die Fluchttüren versperrt zu haben. Doch es war schnell klar, dass es dabei auch Anstifter und Hintermänner gegeben hatte, deren Identität im Dunkeln blieb, denn die beiden Jungs hatten sich schnell in Widersprüche verwickelt. Sie konnten gar nicht über das Wissen verfügen, wie man die Sicherheitseinrichtungen und die Brandmeldeanlage schachmatt setzt. Und auch ein Untersuchungsausschuss stocherte nur hilflos im Dunklen. Es schien geradezu, als wolle die Politik die Schuldigen gar nicht finden.

Nachdem die Weihnachtsmarkttradition nach der Pandemie gerade wiederbelebt worden war, wurde im vergangenen Dezember wieder ein Weihnachtsmarkt Ziel eines Anschlags radikaler Islamisten. In Düsseldorf. Obwohl die Stadt durch verschiedene Anschlagspläne, die im Vorfeld aufgedeckt worden waren, eigentlich hätte vorgewarnt sein müssen und einiges zur Sicherheit der Einwohner und Besucher getan hatte. Doch die Mörder kamen dieses Mal nicht mit einem heranrasenden Lkw. Auch nicht mit einem Sprengstoffgürtel oder automatischen Waffen. Nein, diese Radikalen, ausnahmslos Konvertiten mit nicht-orientalischem Erscheinungsbild und daher unauffällig, wurden freundlich von den schwerbewaffneten Polizisten, die den Weihnachtsmarkt bewachten, durchgewunken. Sie näherten sich zum blinkenden gelben Licht ihres städtischen Fahrzeugs und in orangefarbenen Overalls die Straße kehrend im Schritttempo ihren Opfern, die ahnungslos vor den Hütten am Schadowplatz um Glühwein anstanden – und zündeten dann an der engsten Stelle ihren unter dem Müll auf der Ladefläche verborgenen Sprengsatz. Kleine hatte später mit einem ehemaligen Kollegen der Westdeutschen Gazette gesprochen, der zum Zeitpunkt des Anschlags gerade Redaktionsdienst hatte. Der Knall ließ noch in den Redaktionsräumen an der Königsallee, fast einen Kilometer entfernt, die Fenster vibrieren. Viele der Ersthelfer litten seitdem durch das, was sie am Tatort sahen, unter Albträumen. Die Druckwelle konnte sich wegen der engen Straßen nicht ausbreiten, das Blut war bis in den dritten Stock gespritzt, während aus den Lautsprechern Bing Crosby mit Christmas in Killarney weiter erklang:

The door is always open, and the neighbors pay a call. And father John, before he is gone, will bless the house and all.

Es war wirklich kein Deutschland, das einem derzeit Freude bereitete, dachte Kleine. Wenigstens hatte Bundeskanzler Magilsky nicht den Fehler seiner Vorgängerin Merkel wiederholt, er blieb ganz ein Mann des Volkes – und der Kameras, Blitzlichter und der Schlagzeilen der darauffolgenden Tage. Innerhalb einer Woche hatte es am Anschlagsort in Düsseldorf eine Gedenkfeier mit Kabinettsmitgliedern, dem Ministerpräsidenten, beiden Innenministern und den Angehörigen der Opfer gegeben. Magilsky hatte dabei Vätern, Müttern, Ehemännern und -frauen sowie plötzlich zu Waisen gewordenen Kindern mit ernster Miene beide Hände gedrückt. In Kommentaren der Tageszeitungen wurden Vergleiche mit dem Warschauer Kniefall Willy Brandts gezogen, wenn auch die Opposition machtlos gefaucht hatte, der Bundeskanzler würde die Leiden der Hinterbliebenen zu seinen Zwecken instrumentalisieren. Aber bei den Bürgern kamen die Bilder an.

Kleine ging in die Küche und goss sich heißes Wasser in einen Becher mit Instantkaffee. Wenn er jetzt schon wach war, konnte er ebenso gut etwas Musik hören und dem neuen Tag auf dem Sofa im Wohnzimmer entgegendämmern. Er öffnete kurz das Wohnzimmerfenster und ließ einen Schwall kühle Nachtluft ins Zimmer. Die meisten Straßenlaternen im Dorf wurden um Mitternacht vom Stromnetz genommen, die Nacht draußen war stockdunkel wie in einem Gebrüder-Grimm-Märchen. Er wählte eine Platte von Antonio Carlos Jobim und setzte vorsichtig die Nadel auf den Tonträger. Er versuchte, noch den ersten Bossa Nova-Klängen zu lauschen, doch bereits nach wenigen weiteren Akkorden war er weggeschlummert, während der Kaffeebecher lautlos vor sich hin dampfte.