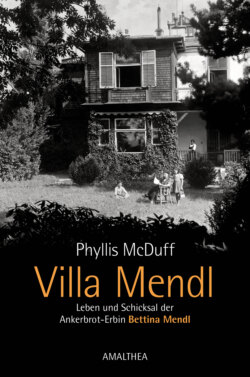

Читать книгу Villa Mendl - Phyllis McDuff - Страница 9

EINLEITUNG

ОглавлениеDie alte Eingangstüre schlug zu – oder zumindest beinahe. Dann gab sie ein Knirschen und einen knarrenden Seufzer von sich und hing schief in den Angeln. Das Scharnier, das seit fünfundzwanzig Jahren bei den Aus- und Einzügen von Familien keuchend und schnaufend seine Missbilligung ausgedrückt hatte, hatte nun endlich seinen Geist aufgegeben und die Verantwortung niedergelegt – ganz so, als ob es spürte, dass wir endgültig auszogen, und dagegen protestierte, verlassen zu werden.

Ich hielt nach einem Stück Holz Ausschau, um die Tür offen zu halten, damit wir uns weiter mit Kisten und Taschen hindurchquälen konnten, die Arme voll mit Kinderschätzen, um sie vor dem Vergessen zu retten. Sperrige Erinnerungsstücke verwehrten uns einen endgültigen Abschied von dem alten Farmhaus.

Bettina, meine Mutter, holte ihre Habseligkeiten und verließ die Farm, in der sie fast fünfundzwanzig Jahre gelebt hatte. Mit ihren nahezu siebzig Jahren hatte sie sich damit abgefunden, an einen Ort ziehen zu müssen, der sie weniger forderte. Mit Weisheit und Grazie akzeptierte sie die Grenzen, die ihr das fortschreitende Alter setzte, und so übersiedelte sie in die Nähe meiner jüngeren Schwester Dawn.

Diese Bettina heute war eine mildere Ausgabe der Bettina meiner Kindheit, ungebrochen war sie wie eh und je: Klein, drahtig und geschäftig, in ausgebleichten Jeans und einem rot karierten Hemd lief sie hin und her. Ihr dichtes, lockiges graues Haar war kurz geschnitten. Die Sonne hatte tiefe Falten in ihre olivfarbene Haut gegraben – Linien, die Autorität ausstrahlten. Sie verbreitete eine Aura von Entschlossenheit um sich. Ihre schwarzen Augen blitzten, wenn sie Befehle erteilte.

Meine Aufgabe war es, die Abläufe zu organisieren und unserer Arbeit etwas Struktur zu geben. Ich ging es vorsichtig an. Ich wusste von vornherein, dass man mir das übel nehmen würde: Strukturierung bedeutete Ärger. Ich musste also auf Distanz bleiben.

Einmal mehr überraschte mich meine Mutter: Wir halfen ihr, von den Schranktüren und Wänden Plakate, Fotografien, abgelaufene Kalender und Bilder abzunehmen – die wenigen verbliebenen Schätze aus dem europäischen Leben meiner Mutter. Hier an der Wand befanden sich auch zwei gerahmte Zeichnungen. Sie waren immer schon da gehangen. Es waren zwei Skizzen von einem Mann, der ein Schaf hält. Aufgrund meines Farmvorlebens hatte ich den Mann immer für einen Schafscherer gehalten. Bettina hatte uns erzählt, dass die Zeichnungen von Picasso waren, und sie hatte angedeutet, dass sie – ganz abgesehen von ihrem künstlerischen Wert – eine persönliche Bedeutung für sie besaßen, die sie nie näher erläuterte. Jetzt schien sie sie nicht zu bemerken. Es war ganz so, als hätte sie sie übersehen.

»Was ist mit den Bildern?«, fragte ich sie. »Wenn sie wirklich von Picasso sind, müssen sie etwas wert sein. Vielleicht sollte man sie versichern. Was soll mit ihnen geschehen?«

Sie drehte sich weg und sagte wie nebenbei: »Du kannst sie haben, wenn du willst.«

»Aber sie gehören doch dir! Du liebst sie und wirst sie vermissen!«

»Nein«, antwortete Bettina, »ich hänge nicht mehr an ihnen. Ich habe Dawn zu ihrer Hochzeit vor Jahren die zwei anderen Picassos geschenkt, weißt du noch? Also nimm ruhig diese beiden und mach mit ihnen, was du für richtig hältst.«

Ich nahm die Zeichnungen von der Wand und spähte durch das verschmierte Glas auf die Unterschrift – Picasso – und auf die beiden handgeschriebenen Daten: 23/Mars/43 und 26/Sept/43. 1943 war ich kaum ein Jahr alt gewesen, hatte gerade die ersten Zähne bekommen, gehen gelernt, den Hühnern Eier gestohlen und mit unseren Welpen gespielt.

Am Tag darauf rief ich Mutters Rechtsanwalt an und bat ihn, eine Aktennotiz darüber zu verfassen, dass ich die beiden Zeichnungen auf ihren ausdrücklichen Wunsch übernommen hätte und sie aufbewahren würde, bis ich Herkunft und Wert der Zeichnungen herausgefunden hätte.

In den folgenden Tagen halfen meine Schwester und ich dabei, das Haus zu räumen, dann brachten wir unsere Mutter in ihr neues Zuhause in Tarpoly. Dort hatten wir in meiner Kindheit gelebt.

Ich dachte nicht mehr an die Picassos, bis ich mich auf den langen Heimweg nach Brisbane machte. Nun lagen sie aber hinter mir auf dem Rücksitz und warfen Fragen auf, die mich nicht losließen: Wie waren sie in den Besitz meiner Mutter gelangt? Für mich waren sie eine Art fremdartiger »Schatz«, der nicht zu unserem übrigen Leben passte. In unserem einfachen Zuhause hatte es kein einziges anderes Kunstwerk von einem namhaften Künstler gegeben. Wie wenig wussten wir doch über ihren eigentlichen Wert und darüber, was sie für Bettina bedeuteten.

So wie ein Oscar mehr als bloß eine Statue aus Messing ist, schienen diese Zeichnungen mit einer ganz speziellen Bedeutung versehen zu sein, einer Bedeutung, über die Bettina stets vermieden hatte zu sprechen. Auf all diese Fragen gab es sicher eine ganz einfache Antwort. Ich vertraute darauf, dass es eine logische Abfolge von Ereignissen gab, im Zuge derer Bettina zu den Bildern gekommen war. Das Leben ist schwarz und weiß, nicht wahr? Auf Fakten kann man sich verlassen und die Zeichnungen würden sicher eine nachvollziehbare Geschichte haben.

Im Laufe der Fahrt schienen mir meine Fragen jedoch immer komplizierter zu werden. Wolken verdunkelten die »Fakten« und ich verabschiedete mich von der Vorstellung, leicht zu einer Lösung zu kommen. Ich erforschte mein Gedächtnis, um herauszufinden, wann genau ich diese zwei Zeichnungen zum ersten Mal gesehen hatte. War es bevor oder nachdem ich geheiratet hatte? War es in den Fünfzigerjahren, als ich von der Schule aus Sydney nach Hause gekommen war? War es bei einem der vielen Male, als Mutter von einer Reise nach Europa zurückgekehrt war?

Als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte, hatte ich meine Mutter gefragt, woher sie stammten, hatte aber keine zufriedenstellende Antwort von ihr bekommen. Ich kannte das schon. Das geschah oft, wenn man sich nach ihrer Vergangenheit erkundigte. Sie hasste meine Fragen und weigerte sich, darauf zu antworten.

»Was sind das für Bilder?«, hatte ich wissen wollen.

»Picassos«, hatte sie geantwortet.

»Woher kommen sie?«

»Von Otto.«

Im Leben meiner Mutter gab es zwei »Ottos«. Das wusste ich. Der eine war ihr Bruder, der andere ein enger Freund. Wie üblich versuchte ich, ein Gefühl für die fremde, europäische Welt, die so weit von unserer australischen Farm entfernt war, zu entwickeln – eine Gewohnheit, die immer wieder zu beträchtlichen Konflikten zwischen meiner Mutter und mir geführt hatte. Sie hasste diese Fragen, weigerte sich zu antworten und bezeichnete mich als dumm, weil ich mich nie mit etwas zufrieden gab. Damals dachte ich, meine Fragen langweilten und nervten sie einfach.

Später, als ich selbst erwachsen war, gab ich es auf, in sie zu bohren. Ich akzeptierte die widersprüchlichen Informationen und die vielen Lücken in ihrer Geschichte. Ich akzeptierte, dass Bettina und ich unterschiedliche Wege gingen, um aus unseren Erfahrungen zu lernen. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich ihre Erklärungen nicht akzeptieren konnte, fragte ich dann doch nach und nahm ihren Spott oder Zorn in Kauf.

Das führte jedoch zu nichts und mir fehlte irgendwann der Mut, weiter in sie zu dringen. Viel später ist mir klar geworden, dass ihre Ausbrüche eine Art Verteidigung waren. Sie versuchte ganz offenbar, eine Fassade aufrechtzuerhalten.

Ich galt als »schwierig«, weil ich mich darum bemühte, die Wahrheit über meine seltsame Familie herauszufinden. So viele Zweige an unserem Baum waren »gekappt« worden, weil Bettina von heute auf morgen erklärt hatte, dass dieser oder jener Teil der Familie »unmöglich« wäre. Uns wurde davon abgeraten, mit solchen »Verrückten« Kontakt zu pflegen. Im Laufe von Monaten oder Jahren hatte sich der Riss zu einem Abgrund geweitet.

Ich machte mir immer wieder Gedanken über ein stets wiederkehrendes Muster, dessen einzige Konstante folgende war: Im Falle, dass Bettina das eine oder andere Mal beschloss, uns eine »offizielle Information« zukommen zu lassen, war diese verzerrt, vage und unverlässlich. Die Details über die Charakterfehler der kritisierten Person änderten sich zudem von Mal zu Mal in ihrer Darstellung. Ich hatte seit Langem schon gelernt, diese Informationen mit Vorsicht zu genießen.

Nun, da ich erwachsen, inzwischen selbst Mutter und hoffentlich reifer und weiser geworden bin, nagen diese Erinnerungen an meine aufreibende Beziehung zu meiner Mutter an mir. Was hat sie dazu veranlasst, meinen Fragen so konsequent auszuweichen oder sie ins Lächerliche zu ziehen? Was wäre ans Licht gekommen, hätte sie wahrheitsgetreu geantwortet?

Konnten die stummen Zeichnungen auf dem Rücksitz des Autos vielleicht ein paar von ihren Geheimnissen lüften? Sie waren unleugbar da – und sie mussten ja schließlich von irgendwo hergekommen sein.