Читать книгу Stunden aus Blei - Radka Denemarkova - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die erste Familie unter dem Himmel

ОглавлениеVor dem Programmierer breitet sich ein atemberaubendes Wolkenkratzerdickicht aus. Er steht auf der Terrasse seiner Pekinger Firmenwohnung und in der beginnenden Abenddämmerung blinken die Lichter wie um die Wette, der rote Neon-Urwald drückt Flugzeuge und den Himmel weg. Die höchsten Stockwerke flimmern in einem Dschungel aus blendenden Farben, Werbeslogans und Aufbauparolen. Goldumgürtete Häuser leuchten in der Dunkelheit. Mond und Sterne gehen unter im Ozean der bunten Lichter, verneigen sich und treten bescheiden zurück. Die schmalen schwarzen Bänder am Fuß der Hochhäuser sind mehrspurige Autobahnen. Wie Schlangen kriechen sie und wenden sich in alle Himmelsrichtungen, vierundzwanzig Stunden am Tag schieben sich winzige Autos vorwärts.

Der Programmierer wird die Terrasse mit Blumen bepflanzen lassen. Bäume in Töpfe setzen, die Töpfe mit Zierkieseln auffüllen. Auf der Südseite befindet sich ein Massageschwimmbecken mit Whirlpool; zu dieser Jahreszeit liegt es zugedeckt unter einer blauen Schutzplane. Von der verglasten Terrasse geht es weiter in eine riesige Halle; weißer Marmorfußboden, Marmortisch, auch die Aschenbecher sind aus Marmor. Dienstags und freitags rücken chinesische Putzfrauen an. Vergeblich polieren sie den Marmor. Der Programmierer wacht darüber; streng steht er hinter ihnen und murrt. Er liebt glatte, polierte Fußböden. Sein gesellschaftlicher Aufstieg war nicht umsonst: Er bezahlt ihn mit der dahinschwindenden Fähigkeit, überhaupt noch Glück zu empfinden. Die Putzfrauen sollen mehr als nur den runden Hallentisch mit Blumen schmücken. Doch seinen angeborenen Jähzorn können Blumen nicht lindern.

Das Weihnachtsfest wird es wieder richten.

Kein Gepäck. Nur Weihnachtsgeschenke; Päckchen mit ausgesuchten chinesischen Teesorten, raffiniert verpackte Schachteln mit Ginseng und Chinesischer Engelwurz. Mit Frau und Kind fliegt er die Eltern besuchen, in Wien müssen sie umsteigen.

Im Vergleich zu Peking sind europäische Städte lächerlich, findet er. Wien ist eine Sahnetorte mit feister Buttercreme, passt gut zum Advent. Seine Tochter Olivie peitscht er mit Fragen, anders kann er nicht mit ihr kommunizieren. Er fragt ihr Wissen über die österreichisch-ungarische Monarchie ab, und seine Fragen schwimmen die Donau entlang.

»Du weißt ja, dass die Tschechen sich als stolze Österreicher empfanden, oder?«

»Hmmm.«

Am Stephansdom verlassen sie das Taxi und laufen durch zimtigen Frost zur Hofburg. Werfen einen Blick in die Gemächer von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi.

»Dem Kaiser haben die Tschechen den Spitznamen Procházka, Spaziergang, verpasst.«

»Hmmm.«

»Willst du nicht wissen, warum?«

»Warum?«

»Franz Joseph kam zu Besuch nach Prag. Unter seinem Foto in der Zeitung stand: Spaziergang auf der Brücke.«

Olivie verzieht pflichtbewusst keine Miene. Im Türrahmen des Kaiserinnengemachs hängen Turnringe, und die Frau des Programmierers spricht mit der Stimme einer Gesundheitskundelehrerin.

»Elisabeth, auf Tschechisch Alžběta, hat immer wieder auf drastische Diäten gesetzt. Sie hat frische Kuhmilch oder Saft aus rohem Rindfleisch getrunken. Hartnäckig gehungert. Sich bis zur Erschöpfung getrieben. Mit Reiten. Fechten. Stundenlangen Wanderungen. Weder die Hofdamen noch die Spitzel des Kaisers kamen ihrem Teufelstempo hinterher. Der erste historisch belegte Fall von Anorexie.«

»Hmmm.«

»Oder Training einer Spitzenolympionikin.«

»Hmmm.«

Die Frau des Programmierers kauft Sissis Biographie, hmmm, hatte die aber ’ne schmale Taille, ’ne richtige Wespentaille. Seit an Seit mit ihrer Einsamkeit wanderte Sissi flink durch die Stadt. Am Tag schaffte sie an die fünfzig Kilometer; die Hofdamen keuchten schwer. Die Familie quetscht sich durch die internationale Menschenmenge. Hinter der Votivkirche, zwischen Burgtheater und Rathaus, liegt die Eislaufbahn Wiener Eistraum. Weiße Bürgersteige, mehrere Kilometer lang, gesäumt von Ständen mit Schlittschuhverleih. In der nachgebauten, beheizten Almhütte mit Kaminfeuer gibt es Flammkuchen, Kaiserschmarren, Glühwein, Almdudler, heiße Schokolade, Kaffee Melange, Topfenstrudel, Leberkäsesemmeln, Gewusel und Gelächter. Grüppchen von Schwarzen stehen zum ersten Mal auf den Kufen, und der Programmierer betrachtet sie nachdenklich. Die weiße Fläche wird im Rhythmus der Musik mit violettem Licht aus blauen und gelben Strahlern gestreift. Die Familie des Programmierers läuft Schlittschuh, schlürft heiße Getränke am Stand: Glühwein mit Gewürznelken und heißen Punsch mit Aprikosen- und Pfirsichgeschmack. Die Frau des Programmierers ist von den kaiserlichen Bauten des Absolutismus reichlich beeindruckt und holt Schulprospekte hervor. Abbildungen vom menschenleeren Schulgelände; Häuser mit Türmchen und hochstrebenden Stützsäulen, verglaste Mensa, Seerosenteich und Verwaltungsgebäude mit Fenstern aus buntem Glas, Granitbänke, Autoparkplatz. Sie bohrt den rot lederbehandschuhten Finger in ein prunkvolles Gebäude.

»Auf diese Schule kriegen wir dich. Schade nur, dass zu der Schuluniform kein Jackett gehört. Wie bei den englischen Privatschulen.«

»Ich habe mich schon dort eingewöhnt, wo ich bin.«

»Auf diese Schule schafft es nicht jeder.«

»Sie ist zu teuer.«

»Sie ist teuer, weil sie die beste ist.«

»Mama, ich will da nicht hin.«

Ihr Trotz hilft Olivie nicht weiter. Jeder Partybesuch, jeder Austausch mit anderen Müttern über Schuleinrichtungen, seien es Privatschulen mit exorbitantem Schulgeld oder hochangesehene, üppig subventionierte Institutionen, lässt die Frau des Programmierers zunehmend verunsichert zurück. Jetzt spricht sie von einem französischen Lyzeum, das zwischen 1917 und 1923 in Peking von Missionaren gegründet wurde. Schulprospekte zu horten ist zur Lieblingsbeschäftigung beider Eltern geworden; sie lassen sich von Fotografien der Klassenzimmer und ihrer Ausstattung blenden, von Stammbäumen der Studierenden und Erfolgen der Absolventen, den Übermenschen. Als hätte Olivie für ihre Eltern die Grundfrage des Lebens zu lösen. Als wäre die Antwort hinter Mauern teurer Schulgebäude versteckt. Die Schule ist ein wunderbares Hirngespinst der Erwachsenen, damit sie sich nicht mit den Problemen ihrer Kinder auseinandersetzen müssen.

»Ist doch immer hier gewesen.«

Die Frau des Programmierers sucht ein bestimmtes Markengeschäft. Sie überquert die Straße, läuft hin und her, kommt zurück. Unklarheit verunsichert sie; sie will, dass es ihr gut geht, dass sie abgesichert ist und Glück hat, und Glück wird in China von der Fledermaus gebracht.

»Mama, es gibt doch auch andere Läden, wir können nicht die ganze Stadt abklappern.«

»Aber ich habe mich so darauf gefreut. Ich kaufe jedes Mal dort ein, wenn ich in Wien bin.«

Die Laune der Programmierergattin ist unwiederbringlich dahin. Sie schnappt sich Olivie und stürmt in ein anderes Geschäft. Die Mistelzweige über der Eingangstür erzittern.

»Ich warte auf euch.«

»Papa, es ist kalt. Das Café da drüben ist zutraulich.«

»Ein Café kann nicht zutraulich sein.«

»Doch. Ist es gemütlich und vertraut, dann ist es zutraulich.«

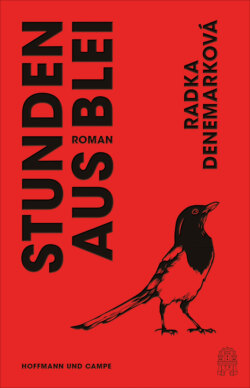

Vor dem Schaufenster einer Buchhandlung starrt der Programmierer fasziniert auf ein abgemagertes Gesicht, rote Haare und lachende gelbe Katzenaugen; auf dem Umschlag eines China-Reiseberichts zeigt Birgit Stadtherrová lächelnd die Zähne. Der Programmierer hat die Schriftstellerin in Peking kennengelernt.

Er zwingt seinen Körper dem zutraulichen Café auf; es heißt Hawelka und platzt vor Touristen aus allen Nähten. Er bestellt eine Wiener Melange und ein Stück vom fluffigen hausgemachten Marillenkuchen. Gruppen von chinesischen Touristen fotografieren das abgewetzte Ambiente, checken die Aufnahmen auf dem Display und trollen sich wieder. Der Programmierer stochert im luftigen Aprikosengebilde, schiebt die buttergelben Brösel auf dem Teller herum. Er würde so gerne heulen, hält mit aller Kraft die Unruhe zurück. Als wäre er erneut in der Pubertät. Empfindliches Alter, emotionell schwierig, alles so zugespitzt. In letzter Zeit fällt es ihm schwer, Positives in seinem Umfeld zu entdecken. Er muss mit jemandem reden, die Notbremse ziehen. Er rast in eine Richtung, in die er nicht will. Quer über die halbleere Tasse mit kalt gewordener Melange legt er den Kaffeelöffel. In der Mulde des ausbalancierten Löffels stapeln sich ein paar Münzen. Der Kellner lässt sie verschwinden, und auf der Untertasse steht Das Leben ist schnell genug.

Der Programmierer erhebt sich; der von ihm bewohnte Körper ist ihm gleichgültig. In der engen Gasse fühlt er sich unsicher. Man rempelt ihn an. Er wählt die Nummer der Schriftstellerin, er möchte sie dringend sprechen. Geht nicht ran, das Luder.

In der Menge fällt ihm ein Kind auf, das mit seinem Vater in blau wattierter Jacke spielt. Vor Jahren muss auch er mit seiner Tochter so gespielt haben. Als Kind liebte Olivie Mozarts Zauberflöte. Dem Programmierer sagte Musik nichts, er brachte seine Tochter aber gewissenhaft zu allen Matineen. Er hielt ihre zarte Hand in seiner; zwei lange blonde Zöpfe schaukelten an seiner Hüfte. Mehr erinnert er nicht. Unfassbar, dass er auf ein solches Spielen verzichtet hat, nur wegen der Konzentration auf seine Arbeit, wegen pausenloser geistloser Kontemplation. Und dass er diese einfache, unglaubliche Freude ausschließlich seiner Gattin überließ. Was dem Menschen vom Himmel zugewiesen, heißt Natur; was die Natur eingibt, heißt Weg. Was den Weg formt, heißt Erziehung.

Als das Flugzeug die Grenze zwischen Österreich und Tschechien passiert, schickt Vodafone ihnen eine Nachricht.

Die Schriftstellerin besucht in Prag eine Ausstellung. Sie betrachtet Fotos von in Szene gesetzten Puppen; sie haben dickes, zerzaustes Haar und ausgerenkte Glieder. Große schwarze Perlenaugen. Steuert der Staat oder die Familie auf einen Untergang zu, muss es Unheilzeichen geben. Sie sind auf Stängeln der Schafgarbe oder auf Schildkrötenpanzern zu sehen, man erkennt sie an den Bewegungen der vier Glieder. Die Schriftstellerin sitzt im bequemen, weichen Sessel einer mitteleuropäischen Kunstgalerie. Sie nippt am heißen Milchkaffee. Das Rauschen der warmen Regentropfen wird von metallischen Glockentönen der sonntäglichen Stadt untermalt.

Die Puppenbabys sind abartige Botinnen der Unruhe. Abgelichtet im Kohlestaub und zwischen Schattenkonturen. Sinnbilder bitterer Erotik von masturbierenden Obdachlosen in einem Kohlenkeller. Kindliche Angst, über die nicht gesprochen wird. Wildheit verwaister Wolfsjungen; der Wolf ist ein Bösewicht, aber er bringt dem Hirten das Hüten bei. Die ugly babies verkörpern die verzweifelte Sehnsucht nach Befreiung aus unterirdischen Labyrinthen. Ihre Augen glänzen in leuchtenden Tönen, grün und braun. Jade. Sie ziehen die Aufmerksamkeit der Betrachter am stärksten auf sich; im alten China gehörte Jade zu den wertvollsten Edelsteinen, die ältesten Ritualgegenstände wurden aus Jade hergestellt.

In Nachbarschaft zu den starren Fotos pulsiert eine lebendige Welt im Video an der Wand; Szenen aus dem Leben der Fotografin.

Auf dem Bildschirm die Nacht. Im gleichgültigen Baumgeäst raschelt kaum hörbar der Wind. Ein Diplomat. Taschenlampen schlitzen die Dunkelheit auf; längliche Telefonaugen blinzeln verwirrt, männliche Stimmen stolpern hysterisch übereinander. Atemloses Rennen auf ein dunkel umrissenes Einfamilienhaus zu. Die Treppe in den zweiten Stock hinaufrasen. Durch die Tür stürmen, hinter der sich eine junge Frau mit Kopftuch duckt.

Das Chinesische hämmert schrill im weißen Licht der Galerie wie das glühende Geschrei einer Blauelster.

Die Schriftstellerin hält sich die Ohren zu.

Sie sieht das Video zum achten Mal. Die Grenzen zwischen ihrer eigenen Realität und der Realität der Amateuraufnahmen haben sich nach so vielen Stunden verwischt; sie selbst ist ein Teil des Einfamilienhauses geworden. Sie setzt die surrealen Hans Bellmer’schen Kellerpuppen in Szene und verrenkt ihnen die Glieder; sadomasochistische Erotik; Bellmers Puppen hatten bewegliche Glieder und konnten alle möglichen theatralischen, pathetischen, ängstlichen oder erotischen Posen einnehmen. Wie Spielpuppen. Und sie ist es auch, die Schriftstellerin, die auf die inmitten großäugiger Puppen stehende Kopftuchfrau zugeht.

Die Kopftuchfrau wirft sich der Schriftstellerin an den Hals, klammert sich mit aller Kraft fest. Hängt mit ihrem Fliegengewicht an ihr, als könnte die Schriftstellerin sie in die Jackentasche stecken und in die Freiheit hinausschmuggeln. Aber welche Freiheit meint denn die kleine Frau mit dem kahlrasierten Schädel überhaupt? Die Frau zieht sich nervös das verrutschte Kopftuch tiefer in die Stirn. Stopft der Schriftstellerin beschriebene, zerknüllte Blätter Papier in die Tasche; ein kostbares Manuskript. Und wieder schmeißt sie sich ihr an den Hals, hängt sich an sie wie ein abgewetzter Mantel an einen langen, knöchrigen Kleiderständer. Versucht sich einzuhaken, die Kakophonie grölt und jodelt, sie halte es nicht mehr aus, schreit die Stimme, es sei nicht auszuhalten. Ein schönes Haus und im schönen Haus eine schöne Wohnung – es sei ein Gefängnis, schreit die Stimme. Sie dürfe nicht die schöne Schwelle passieren, sie dürfe nicht die schöne Straße betreten, schreit die Stimme. China sei ein schönes Konzentrationslager mit undurchlässigen Grenzen, China sei ein blühender Garten, und das sei kein Widerspruch, schreit die Stimme. Sondern zwei gegensätzliche Meinungen, die beide freudige Zustimmung auslösen. Die Blauelstern schreien mit. Um die rostigen Stangen und den Stacheldraht aus ihren Kehlen zu würgen.

Der Freund wohnt in einem Hutong, im Rest der alten Bebauung von Peking; enge Gassen mit kleinen Häusern gruppieren sich um einen Wohnhof, wo die Nachbarn unter freiem Himmel kochen und grillen. Die einstöckigen Häuschen kuscheln sich dicht aneinander, verbunden in Angst; das China des Freundes gleicht einer Erinnerung an China. Im letzten Jahrhundert wurden reihenweise historische Denkmäler abgerissen und werden auch heute noch abgerissen, stattdessen baut man neue; für die Touristen und ihr Bild von China. Die Menschheit tut alles Erdenkliche dafür, dass die Seele auf der Erdkugel nicht gedeiht.

Der Freund ist schlank, der Rücken gebeugt, und die Haare grau, er trägt eine schwarze runde Brille und einen kleinen schwarzen Rucksack, seine zarten Hände umklammern den Fahrradlenker. Die Lenkergriffe scheuern beidseitig an den Mauern und raspeln den Putz weg; an dieser Stelle ist die Zickzackgasse besonders schmal. Ein orangefarbener Kater huscht vorbei.

Der Freund weicht zerbeulten Pappkartons und buntem Dreck aus; ausgeschabte Gelbmelonenschale, ein hingeworfenes Bündel Zündholz. Er fährt an verstaubten Klapprädern vorbei, von den Nachbarn an die abgeschlagene, graue Mauer gelehnt. Er muss vorsichtig manövrieren; sein Gefährt schnellt hoch. Wie ein aufgescheuchtes Pferd schießt das Vorderrad in die Luft und landet mit tosenden Hufen im seidigen Staub. Krachend reißt es einen Eimer herunter, auf dem Boden bleiben Kippen liegen; sie sehen aus wie ein Häufchen Seidenraupen.

Dieselben ausgemergelten Kleinjungenhände hatten einst einen anderen Eimer gehalten; er war aus Emaille und blau. Der Eimer hatte Löcher an der Seite, in den Öffnungen steckte ein Draht mit einem Griff aus glatt geschmirgeltem Birkenholz.

Die Milchserenade; jeden Donnerstag vor dem Sonnenaufgang schüttelte in Moskau die russische Großmutter ihren Enkel wach. Er musste sich in einer frierenden Milchschlange anstellen. Ganz langsam, wie eine Schnecke kroch sie voran, und wie gedrechselt das Schneckenhäuschen auch dalag, die Schnecke fand immer heraus. Der Freund stieß mit seinen dünnen Knien gelangweilt gegen die abblätternde Emaille. Rhythmuswechsel; Staccato und Legato gegen den breiten Rücken eines braunen Mantels an. Der schmutzige Mantelrand reichte bis auf den Boden. Der Eimer rückte dem braunen Rücken und dem rotgrünen Schal der Frau vor ihm auf die Pelle, damit sich keine hochgewachsenen Menschen dazwischendrängelten.

Aber sie drängelten sich vor. Als hörten sie das vorwurfsvolle Kleinjungenstimmchen unter ihnen nicht. Der Eimer war kalt an den Knien. Nach zwei Stunden Warten waren die Knie rot und aufgeschlagen.

Er trat über die hohe Schwelle. Jetzt war er dran.

Eine untersetzte Frau in weißer, ärmelloser Kleiderschürze beherrschte die Theke. Über der Schürze trug sie einen grauen, aufgeknöpften Mantel. Ein verwaschenes Haarnetz fiel ihr in die verschwitzte Stirn, in der blassen, groben Hand hielt sie eine abgeblätterte Kelle und füllte weiße Milch in den blauen Emailleeimer. Wenn es warm wurde und sie ihren grauen Mantel ablegte, sah man die labberigen Oberarme; die quarkige Haut hing schwappend hinunter, als hätte die Frau gewaschene Gardinen zum Trocknen auf ihre Knochen gehängt.

»Zieh Leine!«

»Noch mehr.«

»Schaffst du nicht, du Rotznase.«

»Schaff ich doch.«

Die Muskeln am dünnen Ärmchen waren gespannt wie Saiten. Beim Hochhieven des Eimers traten die blauen Adern hervor. »Guckt mal, ich habe blaues Blut«, erzählte der kleine Freund später und führte seinem französischen Vater, seiner tschechischen Mutter und seiner russischen Großmutter stolz die mäandernde Flusslandschaft auf seinem Handgelenk vor.

Der Griff schnitt ihm in die Hand, der rote Striemen brannte.

Er schlurfte. Zählte acht Trippelschritte. Hielt an und stellte vorsichtig den Eimer ab. Wechselte die Arme, damit die Milch nicht auf den staubigen Gehsteig schwappte. Manchmal nahm er den Eimer in beide Hände, und der Eimer rannte vor ihm weg. Stolpernd und auf Zehenspitzen holte ihn der Körper mit Ballettschritten ein. Jetzt lieber stehen bleiben. Die Milchscheibe hüpfte wild hin und her, drohte wegzufliegen. Im weißen Rund schwammen kleine Stöckchen, und das Bild auf der blassen Leinwand änderte sich mit jedem Schritt. Manchmal spuckte der Wind Dreck, Laub und Haarbüschel streunender Hunde auf die Milch. Eine warnende, vom Schicksal verfasste Botschaft auf der milchigen Oberfläche. Eine mit wunderschönen chinesischen Zeichen geformte Botschaft.

Damals konnte der Freund sie nicht lesen.

Dreißig Jahre später in einer chinesischen Gasse richten seine Hände den löchrigen Eimer mit ausgekochter Kippensuppe wieder auf. Fassen nach dem Lenker und schieben das Fahrrad aus dem Zickzacklabyrinth hinaus. Die Häuser mit den kleinen Innenhöfen werden von hohen Schwellen geschützt; sie sollen heimtückischen bösen Geistern in Menschengestalt den Zutritt verwehren. Die letzte Gasse seiner Seidenroute mündet auf eine breite Straße. An der Ecke befindet sich ein Laden mit Buddhismusbedarf. Die Autos hupen; sie verkünden eine Hetzjagd. Was nun den Weg angeht, so darf man keinen Moment von ihm lassen. Die legendären Herrscher Yao und Shun führten das Reich unter dem Himmel mit Menschenliebe an, und das Volk folgte ihnen.

Jie und Zhou führten das Reich unter dem Himmel mit Gewalt an, und das Volk folgte ihnen.

Als aber ihre Befehle den Vorlieben widersprachen, folgte ihnen das Volk nicht mehr.

Daraus folgt, dass der Edle Fehler zunächst bei sich selbst und erst dann bei den anderen suchen soll. Zunächst sieht er zu, die eigenen Fehler loszuwerden. Erst dann verbietet er sie den anderen. Es ist nie vorgekommen, dass einer, der gegenüber anderen Menschen keine Toleranz zeigt, ihnen als Beispiel vorangehen kann.

Der Grauschopf mit blauen Augen schwingt sich gelassen aufs Rad.

Die Schriftstellerin blickt aus dem sechsten Stock auf Prag und umfasst mit beiden Händen das Steuerrad; der Wind schlägt ihr seine Arme um den Kopf und küsst ihre glühende Stirn. Der Balkon ist eine Raumschiffbrücke und schwebt im All. Im orangefarbenen Hängeblumentopf schießen im Sommer Minze, Basilikum und Liebstöckel in die Höhe, kauern Majoran und Thymian nebeneinander. Heute liegt Schnee auf den Blumentöpfen. Die vertrockneten Pflänzchen haben sich die weiße Daunendecke bis unters Kinn gezogen.

In der Küche pflückt eine Hand vier Blätter frische Minze und setzt Teewasser auf. Die Balkontür bleibt offen. Der eisige Wind stürmt herein; ein oft gesehener Gast. Er betrachtet das Foto auf dem Tisch. Pustet es hinunter, schiebt es über den dunklen Parkettboden. Bläst der zierlichen Kopftuchfrau, die über die niedrige Schwelle ihres schönen Hauses nicht treten darf, kräftig ins Gesicht. Die künstliche Mund-zu-Mund-Beatmung greift nicht, also nimmt er die Frau huckepack. Das Foto segelt über der Moldau, schwebt hoch über den Hradschin hinauf.

Um das Bleigießen werden sie bestimmt nicht herumkommen. Sie stellen das Auto in der mittelböhmischen Stadt Puklice ab, in einem Irrgarten gelbroter Backsteinhäuser. Der Programmierer nimmt schamlos zwei Parkplätze in Anspruch, aber nicht, weil er nicht einparken könnte, sondern weil man es in Peking so macht. Aus dem Gestrüpp gestärkter Gardinen winkt ein pummeliger Arm ohne Körper. Die Gattin des Programmierers findet die Schwiegermutter peinlich, zur speckigen Hand hinter der Plattenbaugardine gehört eine Stimme, und die sondert ein lautes kuckuck kuckuck ab. Kolossale Katastrophe, wie damals, als Olivie klein war. Olivie ist nicht mehr klein. Kuckuck, Kuckuck, Ku-Klux-Klan.

Der Programmierer ist ungeduldig; im dunklen Sonntagsanzug mit rotem Schal um den Hals stampft er vor seinem Geburtshaus von einem Fuß auf den anderen. Die Hand winkt, der Kuckuck ruft, die Haustür summt, die Dezemberluft klumpt, und die Karawane bricht im Gänsemarsch auf in den obersten Stock des Hauses ohne Fahrstuhl. Die Eltern haben Geld genug, trotzdem wollen sie nicht ins Eigenheim ziehen. Die Tür ohne Namensschild fliegt auf, im Türrahmen leuchtet dem Programmierer das Lächeln seines jüngeren Bruders entgegen, und aus den Eingeweiden der Wohnung dröhnt der Ohrwurm Wir freuen uns aufs Christkind, was wird es uns wohl schenken. Olivie mag ihren Onkel, der sie unter dem goldenen Mistelzweig über der Tür aufzieht. Seit vierzehn Jahren macht er das so.

»Für dich gibt es nur feuchten Kehricht. Die Geschenke unterm Christbaum sind alle für mich. Ich bin nämlich brav gewesen.«

»Du kriegst gar nichts.«

Der Programmierer beneidet seinen Bruder aus tiefstem Herzen, würde es aber niemals zugeben. Sein Bruder kann herumalbern wie ein kleines Kind und braucht seine Gefühle nicht hinter Zynismus zu verstecken. Sein hübsches Gesicht zieht scharenweise Frauen an. Der Beau ist bereits am Vortag gekommen; er hat geholfen, die Karpfen mit dem Fleischklopfer zu töten. Seit einer Woche waren sie unter alttschechischen Namen durch die Badewannengewässer gekreuzt.

»Hab ganz schön was hingelegt für die Viecher. Das beschissene Tranchiermesser war auch nicht grade billig, trotzdem war der Griff gleich hin. Beim Fischschwanzschneiden musste ich mit ’nem Holzbrett auf die Klinge einhämmern.«

Die Fischkörper wurden von glitschigen Silberschuppen befreit, die Schuppen im Seifenwasser abgespült und getrocknet. Heiligabend findet jeder eine schimmernde Schuppe unter dem Festteller und steckt sie sich ins Portemonnaie; damit der Geldbeutel das ganze Jahr gefüllt ist. Man muss auf die Schuppe spucken und murmeln, Penunzen, Penunzen, kommt zu mir, vermehret euch. In China schluckt man die Fischschuppen hinunter; das bringt Glück.

Der Bruder hat einen Kasten Bier besorgt, das helle Svijanský Lager und Březňák. Außerdem Rotwein, Weißwein, Fernet, Aperol, Coca-Cola und Sprite. Säckeweise Bananen, Mandarinen, Äpfel, Ananas, Kiwis hat er angeschleppt, bengalisches Feuer, stille und heilige Aromakräutermischungen, kleine schwarze Räucherkerzenpyramiden. Der Programmierer löst die luftdichte China-Ablagerung vom Gesicht, zieht sich zurück, gibt die Führung ab. Er, der Eroberer der großen weiten Welt, der mächtige Mann mit großer Karriere. So sollen sie ihn sehen. Er hat alle Erwartungen erfüllt; in Peking verdient er viel Geld, eine ganze Menge. So hat er immer leben wollen. Kinder haben, viele Kinder, das Wochenende mit seiner großen Familie verbringen. Die Existenz von Olivie irritiert ihn. Das Aussehen des eigenen Kindes irritiert ihn. Eine weitere Enttäuschung könnte er nicht verkraften.

Im Wohnzimmer, einem quadratischen Raum mit gewölbter Decke, der Himmel und Erde abbildet, streckt sich eine geschmückte Kiefer in die Höhe. Der gleichmäßig gewachsene Baumstamm steckt knapp überm Teppich im dunkelgrünen vierfüßigen Ständer fest. Der Ständer scheint den Baum einzusaugen. Unter den schweren, ebenmäßig dichten Zweigen, an denen schmucke Tannenzapfen, silberne Sterne, glänzende Glöckchen, Kugeln und Engelchen schaukeln und blinken, ergießt sich ein Berg von Geschenken über den roten Teppich bis zur Balkontür. Auf dem spitz zulaufenden Kopf der Kiefer steckt ein silberner Turban mit langer Feder. Zu ihrem Harzgeruch gesellt sich ein Hauch Traurigkeit; ein Hauch Traurigkeit und ein Gefühl der Ewigkeit. Für ein fröhliches und glückliches Weihnachtsfest ist ein breiter und hoher Baumstamm vonnöten.

»Eine Tanne wäre besser gewesen, aber die kostet ’ne Stange Geld. Die Kiefer hat Vati von einem Bekannten einfach geschenkt bekommen, aber das darf die Nachbarin nicht wissen, die hat für ihre Kiefer fünfhundert hingeblättert und sich dafür die Hacken abgelaufen. Als ich die Schnittchen machte, kam ’ne Befragung in der Glotze, wer den Weihnachtsbaum wie lange behält. Manche lassen ihn sogar bis Februar im Wohnzimmer stehen, bis zu Maria Lichtmess! Und dann haben sie über eine chinesische Doktorin berichtet, die wirft nur einen Blick auf deine Zunge und erkennt an den Linien und Furchen gleich, was du hast. Guck mal, meine ist ganz glatt, wie bei einem Baby. Und beim Nasebluten sollte man keine Tampons reinstecken, aber das ist ja klar.«

In der Küche wird Blei gegossen. An Heiligabend, nie an Silvester. In einer kleinen Kelle mit langem Griff wird das Blei über einer heißen Elektroherdplatte geschmolzen. Das flüssige Metall kippt man ins eiskalte Wasser im weißemaillierten Eimer; altes Wahrsagerritual. Die Formen des zersprungenen und erstarrten Bleis lassen auf zukünftige Ereignisse schließen.

»Oma, komm auch mit Blei gießen.«

»Lasst mich in Ruhe damit.«

In China gießt man kein Blei, um in die Zukunft zu blicken. Dort reichen Schildkrötenpanzer und ein paar Rinderknochen. Beides birst im Feuer und durch Ärger und liefert Antworten auf gestellte Fragen. Keine Frage ist dieselbe, selbst wenn sie so klingt. Deshalb muss auch die Antwort nicht zwingend dieselbe, kann gar nicht dieselbe sein. Aufgesprungene Knochen oder geborstener Panzer tun kund, ob alles in Erfüllung gegangen sein wird oder nicht; zwangsläufige Dualität. Auch die legendären Herrscher Chinas bilden eine Dualität. Der Gegensatz eines guten und eines schlechten Herrscherpaars, die jeweils den Anfang und das Ende einer Ära symbolisieren, ist rein rhetorisch. Die legendären Herrscher Yao und Shun kommen in den konfuzianischen Texten, im Großen Lernen und im Buch von Maß und Mitte, häufig vor. Yao fiel durch seine Menschenliebe und besonnene Regierungszeit auf; er krönte sie am Ende durch die Absetzung seines missratenen Sohnes. Als seinen legitimen Nachfolger bestimmte er Shun, der ihm im Wesen ähnlich war. Shun hatte durch seine vorbildliche Lebensführung bereits als Zwanzigjähriger Yaos Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und Yao vermählte ihn später sogar mit zweien seiner Töchter.

Selbst regieren durften sie nicht.

Den symbolischen Gegensatz zu Yao und Shun bildeten die beiden Herrscher Jie und Zhou; jeweils das Urbild des Tyrannen. Ihre Legenden wurden als warnendes Sinnbild für Grausamkeit, Gier und Verschrobenheit erzählt. Als Vorzeichen des Endes.

Die Schriftstellerin wartet; Wasser blubbert im cremefarbenen Wasserkocher mit metallenem Mundstück. Die Hand zerreibt dunkelgrüne Minzblätter zwischen den Fingern. Die Nase beschnuppert sie. Die Hand wirft sie in die bauchige Teekanne, begießt sie mit heißem Wasser, verschließt sie unter dem Deckel. Die Blätter tanzen im Dunkeln, lassen sich auf den Boden fallen und atmen das Bild der Zukunft aus. Im Flur vor ihrer Wohnung steht niemand. Niemand lehnt dort an der Wand. Niemand fotografiert sie.

Sie darf ihre Wohnung verlassen.

Im China des 21. Jahrhunderts herrscht ein seltsamer Überlebenskampf; das Land schmeckt wie Kumquat, die Zwergpomeranze, süßsaure Kreuzung von Orange und Zitrone.

Die Schriftstellerin steht auf dem Balkon und beobachtet den nebelverhüllten Vollmond, den weißen Lover. Auf der nordfriesischen Insel Amrum sieht der spitzenumrandete Vollmond wie ein blutiges Steak aus; rosa spiegelt er sich auf der glatten Nordseeoberfläche wider. Um Mitternacht gackern ihn weiße Gänse an. Wenn sie auf Amrum ist, betrachtet die Schriftstellerin den Vollmond durch das Auge eines Fernrohrs. Der Mond ist eine weiße Zelle mit Kontinenten und buckeligem Rand; Amrum wird vom Golfstrom umarmt und der Nordseespiegel von einer Armee kleiner Schildkröten mit konkaven Panzern zerwühlt. Steuert der Staat oder die Familie auf einen Aufschwung zu, muss es günstige Vorzeichen geben. Steuert der Staat oder die Familie auf den Untergang zu, muss es Unheilzeichen geben. An manchen Wintertagen verschwinden die Armeen von Schildkrötenpanzern unter der Wasseroberfläche, und das Meer wird von glattem Musselin überzogen, eine gerade, glänzende Fläche. Der Winter auf Amrum sieht nicht aus wie Zersetzung, Tod, Dunkelheit oder böser Sonntag. Er ist eine sanfte Melancholie, gesättigt vom Frühling, der am Horizont schon aufsteigt. Amrum ist eine Werkstatt des Himmels. Er probiert straffrei jedes Wetter aus, ohne Rücksicht auf die Jahreszeit. Über die Wolken führt kein Pfad; die Schriftstellerin muss den Weg über die Erde nehmen. Amrum kennt keinen Massentourismus. Die Insel gehört den Vögeln. Eine stille und einsame Welt, zu der sich die Schriftstellerin zugehörig und in der sie sich zu Hause fühlt. Ihre Spaziergänge führen sie an einem Reiterhof vorbei; Pferde, schlammverdreckte Stiefel und über dem Kopf Vogelschwärme, deren Schwärze durch das Grau sticht.

Amrum = kleine Insel, große Freiheit.

China = große Insel, keine Freiheit.

Die Schriftstellerin fliegt frei durch die Welt und nimmt die Außenwelt mit Abstand wahr; das Private befindet sich im Kopf, und von dem, was eine Blauelster sieht oder hört, lässt sie nichts hinein. Aber es gibt kein Leben außerhalb der Geschichte. Und außerhalb des Lebens gibt es keine Geschichte.

Die Blauelster fliegt, und aus ihrer Kehle drängen rostiger Sperrmüll und Silben aus Stacheldraht. Abgestandene Wörter, die keiner braucht und die sich selbst in die Tasche lügen.

Wörter, mit denen im zwanzigsten Jahrhundert die Blauelster bis zum Platzen vollgestopft war. Das zwanzigste Jahrhundert ist das Jahrhundert der Entmenschlichung.

Sie würgt sie hervor.

Auf der gesamten Erdkugel häufen sich Deponien mit schepperndem Abfall. Flohmärkte der Wörter. Schickt man Worte feindlich auf den Weg, kommen sie genauso feindlich zurück. Unrecht erworbenes Gut kommt durch Betrug wieder weg.

Imaginäre Rohrleitungen schlängeln sich durch den Körper der Blauelster, mittlerweile inhaltlos gewordene Wörter poltern auf die Erde hinunter: Klassenkampf, Diktatur, Kommunismus, Kulturrevolution, Kapitalismus, die Rechte, die Linke, Demokratie, Faschismus, Dissidenten, Demokratie, Menschenrechte, Seele.

Junge Körper klappern Flohmärkte ab, und ihre gesunden Hände wühlen im rostigen Schrott.

Diktatoren thronen stolz auf faltbaren Regiestühlen und ergötzen sich an blasiertem Disput, koboldhafte Machos der Neuzeit, Überbleibsel des Kommunismus, ehemalige Mitarbeiter der Wirtschafts- und Prognose-Institute, die es nicht schaffen, die Artikel zurate zu ziehen, die sie nicht gelesen haben, und die sich berechtigt fühlen, China nun für eine stabilisierte Gesellschaft zu halten, denn wenn die Menschheit zwischen Anarchie und Tyrannei taumelt, dann ist die Tyrannei doch das kleinere Übel, uff. Aber auch im Westen bekommt das Asylrecht schleichend eine grausam neue Auslegung. Immer stärker bezieht es sich auf die Flucht vor der Tyrannei.

Und nicht auf die Flucht aus einem totalitären System.

Widerwillig drehen die jungen Körper die Wörter in den Händen, stecken sie vorsichtig in den Mund. Wozu könnten die heute bloß taugen. Sie spucken sie aus wie leere, geschmack- und geruchlose Sonnenblumenschalen. Ranzige Wörter, die zu nichts und niemandem passen. Schnitt und Maße sind out. Die Sonnenblumenschalen fallen klirrend auf den Boden. Attrappen aus Blei.

Junge Körper träumen davon, eine Diamantpartie wert zu sein.

Eine Diamantpartie ist ein reicher, gesunder Mann oder eine reiche, gesunde Frau. Mit amerikanischem Reisepass. Die Tochter unter die Haube bringen, unter einen diamantenbesetzten Baldachin.

Eine Bleipartie ist der Herrscher unter dem Himmel. Die Kommunistische Partei nimmt nur reiche Unternehmer auf. Sie soll ja möglichst wenig Mitglieder haben. Ein exklusiver Reichenklub. War es jemals anders?

Die Mutter des Programmierers schickt ihren Mann in den Keller, Weihnachtsgebäck holen. Er kommt nicht zurück. Sie schickt den Programmierer, er soll seinen Vater, Wein und selbstgemachtes Schweineschmalz aus dem Keller holen; mit einer kleinen Schöpfkelle würde sie aus dem schwarzen Emaillekübel vier Kugeln schmieriges Fett wie glänzendes Speiseeis herausschneiden. Die Befehlshaberin schickt ihre Soldaten in den Kampf; der Programmierer ist froh, einen Auftrag zu erhalten und nicht darüber spekulieren zu müssen, was ihn im zerflossenen Blei erwartet und was nicht. In Peking wird das Blei direkt in die Flüsse gegossen. Bleierne Schwere bahnt sich ihren Weg durch die Städte. Jeder weiß, was ihn erwartet.

Das ist der Vorteil totalitärer Systeme.

Im Treppenhaus begegnet er seinem Vater mit einem Silbertablett. Im feuchtkühlen Keller ist es still, auf dem Boden liegen haufenweise Kiefernzweige und Reisig für das Familiengrab. Grobbehauene, maßgebaute Regale klettern die Wände bis zur Decke hoch und ächzen unter Kirsch- und Aprikosenkompotten, Erdbeer-, Löwenzahn- und Johannisbeermarmeladen, eingelegten Gurken, Fleischkonserven. Auf dem Boden mäandert ein Wasserrinnsal. Vielleicht ist irgendwo eine Leitung geplatzt. Der Familie gehört noch ein Keller. Dort darf aber keiner hin, außer dem Vater.

Das aufgeschichtete Weihnachtsgebäck schläft in der Dunkelheit dunkelbrauner Papierschachteln. Die Mutter des Programmierers hat die rechteckigen Pappsärge schon im Oktober aus dem örtlichen Supermarkt angeschleppt. Nach Weihnachten werden die Brüder darin feierlich ihre süße Aussteuer nach Hause tragen; Mutters ganzer Stolz, Mutters Manna.

»Hab Weihnachtsstollen und Schoko- und Nussschnitten gebacken. Das Weihnachtsgebäck könnt ihr mitnehmen. Im Tiefkühlfach hält es bis Ostern. Jetzt habt euch nicht so, ihr futtert das später alle gerne weg!«

»Danke.«

»Danke.«

Fünfzehn, zwanzig, dreißig, hundert, tausend Sorten Weihnachtsgebäck. Linzer Gebäck, Éclairs, Nussmuscheln mit Buttercreme, Kokosmakronen, Bärentatzen, Vanillekipferl, Baiser, Nougatknöpfe, Zimtsterne, Schmalzkuchen, Bienenkörbchen, Schneeflöckchen, Wespennester, Rumkugeln und Ischler Törtchen mit Nussfüllung. Ballett-, Militär- und Turnformationen; den höchsten Rang bekleiden die Schokoladenschnitten. Der Vater des Programmierers verbrachte die Abende im Wohnzimmer vor dem Fernseher und half freiwillig und ohne zu seufzen. Er jagte die gelbliche Teigmasse für die Éclairs durch den Fleischwolf und beschmierte die Linzer Rädchen mit Johannisbeer- oder Erdbeermarmelade, damit die Plätzchen schmatzend zusammenkamen. Die Marmeladen hatte er im Sommer eingekocht, unfreiwillig und seufzend die roten, schwarzen und weißen Johannisbeeren von den Sträuchern um die Schrebergartendatsche gepflückt, den müden Rücken gekrümmt und Erdbeeren zusammengeklaubt. In einer anderen Schachtel liegen Weihnachtslebkuchen in Form von Herzchen, Sternchen, Glöckchen, Pilzköpfchen und Bethlehemsternen herum, alle weiß verziert. Der Eiweißschnee wird mit einer speziellen Plastiktüte mit abgeschnittener Spitze aufgetragen. Solche festen und unzerstörbaren Tüten bewahrt die Mutter auf, seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts, als die Milch noch in Plastiktüten verkauft wurde. Vor der sozialistischen Molkerei auf dem Marktplatz standen die Söhne lange Schlange für sie an.

Der Freund tritt aus dem dunklen Gassenlabyrinth in den Sonnenschein auf der großen Straße. Sein Körper taucht ein in das unbändige Gehupe glühender Autokarosserien; in den breiten Fluss der Busse, Rikschas, Anhänger und Fahrräder. Die Schnellstraße durch sein Viertel ließ sich noch vor einem Jahr gut befahren, nun wird sie mit dem Ansturm der Autos nicht fertig. Auf der ersten Kreuzung leuchtet eine grüne Fußgängerampel, und die Autofahrer ignorieren sie fröhlich. In den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts marschierten die Roten Garden durch China, Kampfgruppen der chinesischen Jugendorganisation; auf den Lippen der Mittelschüler lebte der Kult von Mao Zedong und in ihrem Geist die Kampfansage an die Tradition. Rot war das Symbol ihres Fortschritts; die Kommunisten verkündeten stolz, die rote Farbe der Straßenampeln bedeute vorwärts, geh, fahr, laufe los; rot als Farbe des Kommunismus und des Fortschritts.

Im einundzwanzigsten Jahrhundert werden Körper vom kollektiven Unterbewusstsein beherrscht; sie fahren bei Rot los, und arme Landbewohner werden nicht mit Bußgeld behelligt; das Landvolk hat kein Geld, um die Buße zu bezahlen.

Der Freund ignoriert Fußgänger und aggressive Autos. Er schlängelt sich zwischen glühenden Blechkisten hindurch.

Es geht um Stärke, so ist es doch.

Der Verkehr nimmt zu. Wie das Geschrei eines Schwarms Blauelstern; sie suchen die Tugend des Königs Wen. Des Himmels Wille/Wie unergründlich und ewig.

Die Eltern des Programmierers hatten früher an jedem Wintersamstag ein Tanzvergnügen in der städtischen Turnhalle besucht und die beiden Söhne allein zu Hause gelassen; Jägerball, Feuerwehrball, Fastnacht, Karnevalsschwof.

»Pass auf, ich kicke die Milchtüte hoch, mal gucken, ob die reißt.«

Flüssigkeit schwappt in der Tüte hin und her; die Serenade eines resignierten Milchlebewesens. Im Kinderzimmer schmiegen sich zwei Schlafcouchen aneinander, ein Schreibtisch, ein Kleiderschrank und ein Stuhl, auf dem sich die beiden Jungen bei den Hausaufgaben abwechseln. Der ältere Bruder kickt die Milchtüte hoch, und sie fliegt knapp vorbei am Leuchter mit den weißen, schwarz geflammten Kelchen. Klatscht gegen die Decke, plumpst auf den Teppich, reißt; der Bauch spuckt sein Innerstes hinaus.

Weiße Milch schießt heraus; eine Zisterne milchiger Tränen. Sie tröpfeln über Fensterscheiben und Türen, über Mahagonischränke, stocken an glänzenden Metallschlüsseln, möchten den Schrank aufsperren, schmiegen sich an T-Shirts und handgestrickte, fusselige Pullover. Ziehen ein in den Häkelüberwurf auf den gemachten Betten. Gierig sinkt die Flüssigkeit in gestärkte und sorgfältig bestickte Kopfkissen. Milchige Spritzer bleiben auf einem verglasten Bild hängen; ein Stillleben mit Keramikschüssel und orangefarbenen Orangen. Wie Schneematsch schliert sie über eine Skizze vom verschneiten Prag, das Geschenk von einem Arbeitskollegen des Vaters; bei Vernehmungen fing er mit raschen Strichen die verdächtigen, breitstirnigen Gesichter aller Menschentypen ein. Die meiste Milch schluckt der nimmersatte grüne Teppich.

Das ganze Zimmer würgt, bekommt keine Luft.

Stundenlanges Scheuern, Frottieren, Schrubben; die beiden Brüder schwitzen, sie sind angespannt. Schon ein auf dem Linoleumfußboden liegender Weihnachtsstollenkrümel kann die Mutter aus dem Gleichgewicht bringen, eine höchstens um einen Zentimeter verschobene Tischdecke, eine verdrehte Malachitstatue oder ein verrutschter Strauß à la Hans Makart, getrocknete Blumen, Palmwedel und Gräser. Wie wird sie erst ausflippen, wenn sie vom Tanzvergnügen zurückkommt. Die beiden Brüder sind mit dem Gefühl aufgewachsen, die Wohnung sei Mutters Reich; der mütterliche Wille war unergründlich und tief, die Mutter beanspruchte das Recht auf die Luft, die sie atmeten, die Brüder wurden in den mütterlichen Besitztümern bloß geduldet. Mit dauergewelltem Kopf und leidender Märtyrermiene würde Mutter in der Mitte des Zimmers Platz nehmen und sie zu einer Galeerenstrafe verdonnern.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, uff.

Erst der Sonntagnachmittag verpfiff sie mit säuerlichem Gestank.

Die nächsten Monate waren durchwirkt und zugestopft von allerlei Strafmaßnahmen, Seufzern und beleidigten Blicken. Das Abendbrot wurde ihnen gestrichen. Abend für Abend sahen die Brüder ihren Eltern beim Essen zu. Dafür wurden sie mit gepfefferten Worten traktiert, die sich wie ein Schrumpfschlauch um sie legten – ihr Trottel, Armleuchter, Grützköpfe, Hornochsen, mangelnde Ordnung, fehlende Disziplin. Das Kinderzimmer bekam einen neuen Anstrich, der gelbe Putz wurde mit einer Silberwalze verziert, und ein weicher, roter Kurzhaarteppich, ein Kovral, wurde angeschafft.

Seit damals kann der Programmierer keine Milch sehen, geschweige denn trinken. Lange schimpfte die Mutter vor sich hin; damals wünschte er ihr den Tod; weder der unaufhaltbare Milchstrom noch andere Erklärungsversuche der Beschuldigten kamen bei ihr an. In unendlichen Monologen erklärte sie unsichtbaren Gesprächspartnern, dass eine derart dumme Idee nur minderbemittelten Schädeln entspringen könne. Die beiden seien echte Söhne ihres Vaters, und alle drei hätten sie einen Dachschaden. Als bettelte sie irgendwo, in einem entfernten Universum, um Mitgefühl, Verständnis und Erlösung.

Der Programmierer im Keller klappt rasch die steinharten Deckel der braunen Schachteln mit den weich werdenden Weihnachtslebkuchen zu. Er nimmt nur zwei Flaschen Wein mit; er wird sie allein leeren. Den Kübel mit hausgemachtem Schweineschmalz lässt er stehen.

Die Schriftstellerin nippt mit geschlossenen Augen am heißen Minztee, und hinter ihren Augenlidern wütet das Mäusepfeifen der zierlichen Frau mit Kopftuch, das Pfeifen der Josefine aus dem Volk der Mäuse.

Auf dem Bildschirm betrachtet sie die Aufnahmen, die Freunde der kleinen chinesischen Fotografin heimlich gemacht haben. Sie kennt sie aus der Galerie in Prag. Parallel dazu sieht sie sich den abstrusen Dokumentarfilm über ihr Land an, der in diesen Tagen im russischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Propaganda heißt Kollektivlüge, und kollektive Verleumdungen sind hartnäckig. Die Lüge ist ein umerzogenes Chamäleon; Kollektivlügen sind nicht aus der Welt zu schaffen. Im August 1968 zogen nicht nur sowjetische Panzer nach Prag, und keiner hatte um Erlaubnis gefragt. Es war eine Okkupation.

Der Dokumentarfilm spricht von Befreiung; die hirngewaschenen Soldaten waren der Meinung, Prag gegen die Aggression westdeutscher Revanchistischen zu unterstützen. Sie glaubten und glauben bis heute, sie hätten die Menschheit vor dem Dritten Weltkrieg bewahrt.

»Was soll’s?«, sagt der Freund. »Vor jeder Botschaft in Peking stehen heute Soldaten, ohne zu wissen, wen und warum sie da beschützen und vor welcher Gefahr. Sie sind überglücklich, dass sie der Heimat mit der Waffe dienen können und dass sie Arbeit haben. Sie wähnen sich im Dienst einer sehr geheimen und sehr guten Sache.«

»Aus dem Kindergarten sind wir raus. Lass uns uns endlich wie Erwachsene benehmen.«

»Du solltest es dir nicht so zu Herzen nehmen.«

»Du weißt selbst am besten, wann es einem besonders schwerfällt, nicht an Selbsttötung zu denken. Auch auf der sicheren Insel Amrum.«

»Ich weiß. Wenn du ein für alle Mal verstanden hast, dass der Mensch sich nicht belehren lässt.«

Die Mutter des Programmierers hat nicht nur panierte Karpfen zubereitet, sondern auch Hühner- und Schweineschnitzel; die Enkeltochter Olivie isst keinen Fisch. Lasst uns froh und munter sein.

Der ausziehbare Tisch im Wohnzimmer verschwindet unter der gestärkten Festdecke. Der dunkelgrüne Stoff ist mit goldenen Fäden durchwirkt. Die Sekunden glänzen, flimmern und blenden, und das Weihnachtsgebäck ist auf einem Silbertablett angeordnet; die einzelnen Sorten wie streng aufgeräumte Kajüten eines Ozeandampfers. Der Weihnachtsschmuck oben am Baum harmoniert mit dem zierlichen Schmuck an den Kiefernzweigen in der Vase auf dem Tisch. Unter dem versilberten und vergoldeten Krimskrams bekommen die Baumnadeln keine Luft. Weiter wandern kann der Kitsch nicht mehr. Im Badezimmer streckt sich ein Bügelbrett über die leere, karpfenlose Badewanne. Bauchige Schüsseln mit Kartoffelsalat und wahren Schnitzelbergen haben es sich darauf bequem gemacht. Das goldene Paniermehl bröselt, rieselt auf den weißen, blankgeschrubbten Wannenboden. Der jüngere Bruder fingert aus dem abgegriffenen grünen Papierumschlag vorsichtig eine schwarze Grammophonplatte mit Weihnachtsliedern heraus; er hält die Scheibe zwischen den Händen. Pustet den Staub von der gedenkschwarzen Platte und legt sie sachte auf das alte Grammophon, Freu dich, Erd und Sternenzelt. Sie haben sie in ihrer gesamten Weihnachtskindheit gehört, sie hat sich ihnen tief ins Hirn graviert; die Nadel fällt zwischen die Rillen der Gehirnwindungen und zittert. Die Platte kreist und ist übel zerkratzt.

Sie setzen sich zu den Geräuschen an den Tisch. Das Abendessen und die Bescherung laufen nach einem genau festgelegten Ritual. Der Bruder schenkt Aperitif in die Gläser und zündet die goldene Kerze an. Jede Bewegung wird mit einem Seitenblick auf die abgehetzte Mutter ausgeführt. In diesem Haushalt hat alles, sogar der intimste Vorgang, eine genau festgelegte Ordnung.

»Mutti, setz dich, wir wollen singen.«

»Wie du auf solche Ideen kommst! Iss lieber, solange es warm ist. Wir wollen beten. Kannst du überhaupt beten?«

»Nein, warum?«

Die Mutter pustet die goldene Kerze in der Tischmitte aus.

»Das fehlt noch, dass du mir die Tischdecke bekleckerst mit dem Wachs.«

Die Mutter des Programmierers wirbelt wie ein Kreisel herum und lehnt jede Hilfe ab. Die Festteller rauchen. Das Kinn der Speisenden badet im Dampf, in der Rindsbouillon planschen kleine Leberknödel. Die Fischsuppe wurde aus dem Programm genommen; Olivie kann die Fischinnereien nicht sehen. Sie führt den heißen Löffel zum Mund, schnäbelt am silbernen Küstenstreifen, schlürft und schiebt den Teller weg.

»Danke, ich habe genug.«

Alle am Tisch erstarren vor Schreck.

Die Köchin wird zur versteinerten Rachegöttin, der restliche Tisch kreischt unisono auf; die Suppe schmeckt gut, vorzüglich, außerordentlich, eine Delikatesse, wirklich ganz toll, wie zu Hause, die bekommst du nirgendwo auf der Welt. Das Lob lädt die Batterien des versteinerten Körpers wieder auf, und der Körper rennt in die Küche zurück.

Alle passen artig auf, um bloß die gestärkte Tischdecke nicht zu bekleckern; in der vom Besteck erzeugten Unstille erklingen Weihnachtslieder, und keiner hört ihnen zu. Die Mutter stellt Schüsseln mit Kartoffelsalat und paniertem Karpfen vor die angespannten Gesichter. Die Kartoffelmasse ist mit einem Mosaik garniert, rote längliche Paprikastreifen, aufgeschnittene, gefächerte Einlegegurken und runde Scheiben aus hartgekochten Eiern. Vor die Enkeltochter stellt die pummelige Hand eine andere, kleinere Schüssel hin.

»Für dich, mein Goldmädchen, habe ich Hühnerschnitzelchen gemacht.«

Das Goldmädchen pult einen locker sitzenden Panadeflicken herunter. Nacktes Hühnerfleisch erscheint, das Goldmädchen erblasst.

»Olivie, du fühlst dich nicht wohl.«

Die Enkeltochter nickt.

»Du möchtest gerne etwas anderes, oder?«

Die Enkeltochter nickt.

»Aber was?«

Die Enkeltochter würgt eine glänzende rote Apfelspalte und vier Orangenscheibchen hinunter. Großmutter streckt die Waffen nicht und schält eine Mandarine. Rückt einer Dose Ananas und einem Erdbeerkompott mit dem Dosenöffner zu Leibe. Belegt Vollkornbrotscheiben abwechselnd mit Mozzarella-, Roastbeef- und Tomatenscheiben. Olivie klappt die Stullen auf wie ein Buch und wühlt im Inhalt herum; mühsam schluckt sie drei glitschige Tomatenscheiben hinunter. Eine ordentliche, ausgeglichene Persönlichkeit ist die Voraussetzung für eine ordentliche, ausgeglichene Familie. Ohne die eigene Persönlichkeit zu vervollkommnen, kann man keine in sich ruhende Familie haben. Wird gesagt, dass derjenige, der ein Land regieren möchte, unbedingt zuerst in seiner Familie Ordnung schaffen muss, heißt es, wer nicht einmal seine Familie zu disziplinieren vermag, wird nie imstande sein, jemanden anders zu disziplinieren. Daraus folgt, dass ein Edler ein ganzes Reich erhebt, ohne über die Schwelle seiner Familie zu treten. Mit Sohnestreue wartet man dem Herrscher auf, wie einem älteren Bruder folgt man dem Herrn bei Hofe, gütig wie liebende Eltern versorgt man die Menge. Am Heiligabend sitzt draußen auf der Straße eine orangefarbene Katze. Sie denkt angestrengt nach, ihre Pfötchen frieren im kalten Schnee. In ihren zusammengekniffenen gelben Katzenaugen spiegelt sich diese Familie am Heiligabendtisch wider – wie alle Familien auf der Welt. Die Katzenpfötchen hinterlassen eine Botschaft im Schnee: Alles im Land leitet sich von Familienbeziehungen her. Der Staat wiederholt lediglich das Verhaltensmuster, das Familienparadigma.

Die Purpurrebe ist ein gemütliches Teehaus in Peking. Es liegt nicht am Ende der Welt, es ist nur ungewöhnlich ruhig, und im feinen Staub vor der Tür spielt eine junge Frau mit einem schmuddeligen Kind; das Kind wehrt sich nicht. Die Augen der Frau bleiben am Gesicht des Freundes hängen. Der Freund lehnt das Fahrrad an die Mauer und schließt es mit einem soliden Schloss ab.

Die Wände im Teehaus sind mit eingerahmten Bildern aus dem alten Peking und Fotografien von zahnlosen Greisen mit großen Kinderaugen geschmückt. An einem der Holztische hocken zwei Männer auf falschen schmiedeeisernen Stühlen. Vor ihnen auf der roten Plastiktischdecke liegt ausgeschütteter Reis. In die weißen festen Körner hat ein sorgsamer Zeigefinger etwas geschrieben. Die Augen der Männer fesseln den Freund, und die Augen des Freundes lesen im Reis. Schließlich wischt einer der Männer die Botschaft, Cyanopica cyana, schwungvoll vom Tisch.

Der Legende nach wurde die chinesische Schrift vom Berater des legendären Gelben Kaisers erfunden, der eines Morgens Vogel- und Tierspuren im Schnee entdeckt hatte. Der Freund hat die chinesische Schrift gefunden, als er auf der Milch im Emailleeimer kleine Stöckchen schwimmen sah. Der Ursprung der chinesischen Schrift reicht zurück bis zu den Orakelknochen der Shang-Dynastie im sechzehnten Jahrhundert vor Christus. In die Knochen waren Symbole geritzt, die Wörter darstellten. Man benutzte sie für Weissagungen. Der Freund braucht keine Wahrsagerknochen: Seine Zukunft ist ihm bekannt. Weil er viele Vergangenheiten erlebt hat. Eben deshalb kennt er keine Furcht. Das ist doch das, was König Wen zum König Wen machte, seine ewig unergründliche Bescheidenheit.

Die Frau des Programmierers trägt von Kartoffelsalat beschmierte Teller, klebriges Besteck und Gläser mit fettigen Finger- und Lippenstiftspuren in die Küche. Sie stapelt den Schmutz in der Spüle.

Ihre Schwiegermutter steht an der Arbeitsplatte und bereitet das Dessert vor. Auf gewaltige Kugeln Schoko- und Vanilleeis über Obst stülpt sie zitternde Schlagsahne, bestreut die Sahneberge mit Pistazien- und Mandelsplittern, sticht eine dreieckige Karlsbader Oblate hinein. Mit einer Minireibe raspelt sie Schokolade darüber.

»Will sie gar nichts essen?«

»Wer?«

»Tu nicht so blöd. Olivie natürlich.«

»Sie isst doch.«

»Aha. Und was?«

»Viel Obst.«

»Also macht sie Unsinn mit irgendsoeiner Diät.«

»Nein. Es ist eine Phase. Ganz normal in der Pubertät.«

»Kochst du ihr da überhaupt was Gescheites? Ich sage dir, wo das Problem liegt. Dort werden sogar die Eier im braunen Teesud gekocht. Sie hat sich den Magen verdorben mit dem Zeug. Schwarze Eier, Hühner- und Entenkrallen, Köter, Schwalbennester, Käfer, Ratten, Heuschrecken, Schlangen, Kröten, Schildkröten, pfui Teufel, die Leute fressen alles, was da kreucht und fleucht. Ich würde es nicht mal anfassen. Die Tiere ernähren sich von Müll. Schon beim Reden darüber dreht sich mir der Magen um.«

Sie spuckt aus. Ihre Schwiegertochter schnappt sich die Eisbecher. Nun dreht sich ihr der Magen um. Auf die Sahneberge über Obst und Eis regnen Schokoraspeln und heimliche Vorwürfe mit fiesen Krallen herab. Sie stellt die geschliffenen Becher auf ein gelbes Tablett.

»Zu den größten Delikatessen Chinas gehören Rohrratten und Schuppentiere. Stimulierende Mittel und Wundergetränke. Als Aphrodisiakum gelten nicht nur Sellerie oder Schokolade, sondern auch der Burzeldorn, das grüne, mit anabolen Steroiden vollgestopfte Viagra. Chinesische Engelwurz und Ginseng beinhalten natürliche pflanzliche Östrogene, Phytoöstrogene, und lindern die Hitzewallungen. Alles wird mit einem erfahrenen Kräuterweib besprochen, denn ab einer bestimmten Menge können Pflanzen auch giftig sein. Nur die Zibetkatzen sind von der Speisekarte verschwunden. Haifischflossen wiederum essen wir nicht, sie werden den Haien bei lebendigem Leibe abgeschnitten.«

Eine Weile ringen Schwiegertochter und Schwiegermutter um das Tablett. Dann rauscht die Schwiegertochter wütend ab und knallt die Tür hinter sich zu. Da hat sie sich aber zu viel erlaubt, einfach die Tür zuzuknallen; das gelbe Tablett kommt ihr ins Wohnzimmer hinterhergesegelt und bohrt den Baumfalkenblick in Olivie. Zählt die Happen, schluckt jeden Bissen der Enkeltochter mit.

Aus der wolkigen Masse von Schlagsahne und Vanille- und Schokoeis pickt sich die Enkelin zwei Erdbeerscheibchen und drei saftig süße, klebrige Ananaswürfel heraus. Langsam, wie das Wasser im Gelben Fluss, steigt die gelbraune Brühe im dickfüßigen Glasbecher hoch. Die Sahne erinnert an Zuckerwatte und an Wolken, die man an himmelblauen Tagen aus dem Flugzeugfenster sieht; Wolken wie polierte, ins Blau gesetzte Kieselsteine.

»Nicht mal Eis mag sie, oder was?«

Eine Kobra blinzelt nicht, ihr Blick ist unverwandt; alle Blicke richten sich auf die Frau des Programmierers. Wird sie die Lage meistern?

Olivie befreit die Mama, indem sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Theatralisch verdreht sie die Augen. Greift nach dem Eisbecher und kippt das süße Bäh in einem Zug hinunter. Die Rache folgt stehenden Fußes, das liebe Omilein adressiert ihre bissigen Fragen um.

»Was soll der alberne Aufzug, Mädchen?«

Die Enkeltochter zuckt mit den Schultern.

»Und was hast du auf dem Kopf? Man trägt doch keine Zöpfe heutzutage.«

Die Enkeltochter zuckt mit den Schultern und putzt schon wieder die blankgeputzten Brillengläser.

Die Schriftstellerin meditiert jeden Tag zwischen vier und fünf Uhr in der Früh. Sie konzentriert sich auf ihren Atem und auf die Gegenwart. Die Gedanken des vorherigen Tages beruhigen sich und setzen sich ab; sie hören auf zu nerven und herumzuflattern, ziehen sich zu einem Schwarm zusammen, aber sie verschwinden nicht. Der Schüler fragt den Meister, wie er meditieren soll.

»Wenn der vorangegangene Gedanke abgeklungen und der folgende noch nicht aufgekommen ist, spürst du da eine Lücke?«

»Ja.«

»Dann verlängere die Lücke. Das bedeutet zu meditieren.«

Die Veränderung muss einem in Fleisch und Blut übergehen, das braucht Zeit. Eine Veränderung muss der Gesellschaft in Fleisch und Blut übergehen. Am Anfang steht immer eine Bewusstseinsveränderung. Veränderungen brauchen Vorstellungskraft, und die wird von guter Literatur gefördert. Das Meditieren hat die Schriftstellerin vom Freund gelernt. Wird einem Glas Wasser eine Handvoll Erde beigemischt, trübt es sich. Damit sich der Schmutz absetzen kann, braucht die Flüssigkeit Ruhe. Die Gedanken der Schriftstellerin werden von dieser Welt und dieser Zeit getrübt; emotionaler Müll.

Sie meditiert. Die Erde setzt sich, und das Wasser klärt sich. Vielleicht.

Gegen die Propaganda der schwarzen Krähen, die die Okkupation der Tschechoslowakei von 1968 als einen Befreiungsakt darstellt, protestiert niemand. Die Schriftstellerin kann sich noch entscheiden. Noch kann sie wie die anderen losgehen und sich neue Kleider kaufen, neue Schuhe, ein neues Telefon, sie kann sich die Haare schneiden lassen oder sich eine Massage gönnen, sich eine neue Wohnung kaufen oder neue Tapeten, sich einen anderen Lover anschaffen, einen Sprachkurs belegen, die Brüste verkleinern und das Geschlecht verschönern lassen; keine schmerzvolle Beschneidung, bloß eine kosmetische Bearbeitung der Raute.

»Warum das denn?«, will der Freund am Telefon wissen.

»Damit die Vagina jung aussieht wie die einer Vierzehnjährigen.«

»Ist das wichtig?«

»Nein. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie die Vaginas von Vierzehnjährigen aussehen.«

Sie könnte auch reisen wie andere Körper, über Langeweile klagen, sich der Wohltätigkeit verschreiben, im Caféhaus über Politik diskutieren. Die Augen schließen. Sie kann sich immer noch entscheiden.

Sie öffnet die Augen; im linken Auge das Geschrei der zierlichen Frau mit Kopftuch, im rechten das Blinzeln des wuchtigen Armreifs am anwaltlichen Handgelenk. Sie trinkt den Minztee aus. Die weiße Tasse mit blauem Friesenmuster samt eckiger Untertasse sind ein Mitbringsel von der Insel Amrum; sie stellt sie in den Geschirrspüler und streift dabei mit dem Ellbogen eine Olivenölflasche. Das Öl ergießt sich über die geheizten Bodenfliesen wie eine in herbstlichen Regenbogenfarben schimmernde Öllache; auf Amrum reißt der Herbst nicht das Wort an sich, dort ist er ein müder, haarender Hund und lässt seine Beute den letzten Atemzug tun.

Auf der Insel gab es ursprünglich nicht einmal Holz; man benutzte die Knochen der Wale, für deren Fang die Insel einst berühmt geworden war. Der Walfischtran sicherte den Insulanern ihr Auskommen; er war teuer. Sie verwendeten ihn als Lampenöl, auf die Knochen ritzten sie Nachrichten.

Ein Laut ertönt: Eine verschneite Kastanie und eine Walnuss plumpsen ins Gras. Die Uhr zeigt die Zeit an. Die Schriftstellerin schreibt den erwachsenen Kindern auf einen Zettel, wohin sie diesmal fährt; so sehen Zusammenhalt, Partnerschaft und Toleranz aus, so sieht Liebe aus. Als die Kinder klein waren, versagte sie sich das Reisen; sie brauchten die räumliche Verlässlichkeit. Jedes Kind braucht die Verlässlichkeit eines vertrauten Raums.

Rasch packt sie ihre Sachen zusammen. Die Einsamkeit wird ihr Gesellschaft leisten. Gemeinsam sind sie stark und unbezwingbar.

Die Mutter des Programmierers steht vor dem Weihnachtsbaum und betrachtet die Bescherung; Rührung befeuchtet ihre Augen. Die Geschenke packt man beim Kaffee aus; verteilt werden die Gaben von ihrem Mann und von Olivie. Die Stühle wenden sich dem Weihnachtsbaum zu; die Theatervorstellung ist ein Melodram, und die Mutter schiebt die Geschenke aus China angewidert zur Seite. Der Vater wiederum prüft die chinesischen Zeichen auf den Verpackungen des China-Tees, der Ginsengkapseln und Engelwurztütchen sehr genau.

»Oma, das ist der rote pu’er cha, der beste Tee von Yunnan.«

»Mach weiter, Olivie, Beeilung, Beeilung, reich rüber, sonst verpassen wir das Fernsehmärchen.«

Erfreut probiert die Mutter einen Blazer aus Wien an.

»Das wäre doch nicht nötig gewesen. Hatten die keine ordentlichen Wintermäntel? Der mit Kapuze, den ihr mir vor drei Jahren geschenkt habt, der ist wunderbar warm, den habe ich immer noch.«

Die Brüder packen identische Päckchen mit Socken, Unterhosen und Rasierwasser aus. Die Enkeltochter starrt auf Satinbettwäsche und Fleischklopfer. Für die Aussteuer. Der Programmierer wiegt verlegen das Geschenk von seinem Vater in der Hand; ein Reisebericht der Schriftstellerin über das Land, aus dem er soeben gekommen ist. Die Enkelin streckt die Hand nach zwei blauen Umschlägen mit Weihnachtsmotiv aus; die Großmutter stoppt sie.

»Nein, die ganz zum Schluss.«

Geld, klar, was sonst, wie damals, als der Programmierer und sein Bruder noch Studenten waren. Beim Aufmachen des Umschlags posaunt der jüngere Bruder Dankbarkeit herum, das wird so erwartet. Der Programmierer steckt seinen Umschlag dem Bruder in die Jackentasche; dann gehen sie vors Haus in die eisige Nacht, um unter den Sternen eine zu rauchen.

»Was soll das?«

»Du hast das Weihnachtsessen bezahlt. Und du brauchst es dringender als ich.«

»Stimmt, im Frühjahr ist die Mehrwertsteuer fällig. Die Säcke da oben würden einem am liebsten die Haut abziehen, diebische Höllenbrut.«

»Siehst du.«

Der Bruder hat eine neue Freundin und ein altes Vokabular und stottert die Hypothek ab, die auf seinem riesigen Haus liegt. Seit Jahren streiten die Brüder nicht mehr und kicken keine Milch gegen die Zimmerdecke. Sie verbringen keine Stunden mehr im Turnverein, wo ihr Vater sie angemeldet hatte; er war ein glühender Sokol-Turner. Er trainierte mit den älteren Jungs und Männern für die Spartakiade und träumte davon, mit seiner Mannschaft in Prag anzutreten.

Früher stritten sich die Brüder viel; warum band sich der Jüngere einen solchen Klotz ans Bein, warum blieb er in der Grube hocken, die er sich selbst gegraben hatte? Heute lacht der Jüngere und behauptet, im Alltag reiche sein Geld zwar nicht, aber er finde es luxuriös, in einem Riesenhaus mit derartig vielen Schlaf- und Badezimmern und einem unendlich großen Garten dahinzuvegetieren. Als müsste er seinen reichen Eltern etwas beweisen. Etwas Großes lasse er sich nicht durch die Lappen gehen, bloß weil es vernünftiger wäre, sagt lächelnd die Mutter. Das überdimensionierte Haus ihres Sohnes ist für sie der Beweis, dass er keine Niete ist, sondern in Erfolg und Sicherheit schwelgt.

Nach der Bescherung sehen alle gemeinsam und obligatorisch Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Die Hand der Mutter entführt den Programmierer zur Privataudienz in die Küche, und der Blitz schlägt ein; Menetekel.

»Das ist nicht normal.«

»Was ist nicht normal? Dass wir in Peking leben?«

»Dass sie nichts isst.«

»Wer?«

»Olivie.«

»Du übertreibst.«

»Ich habe Augen im Kopf.«

»Für uns ist es auch nicht verkehrt. Sie zwingt uns zu einem gesünderen Lebensstil. Das ist in dem Alter so. Eine Weile vegetarisch, dann vegan oder komplett auf Rohkost, bis sie dann wer weiß was kauen. Immer noch besser, als Drogen zu nehmen oder schwanger zu sein, oder?«

»Sie ist dürr und hat keinen Hunger. Das ist nicht normal.«

Die Mutter des Programmierers verlässt beleidigt die Küche; die Audienz ist beendet. Sie gesellt sich zu den anderen vor den Fernseher und stört mit kommentatorischer Höchstleistung; ihre Einwürfe haben mit dem Film, den sie sehen, nichts zu tun.

Auf dem Konferenztischchen vor der Schrankwand hat sie Snacks zum Fernsehen angerichtet. Schnittchen, darauf Reste des Kartoffelsalats, aufgerollte Schinkenscheiben, rote Paprikastreifen, Gürkchen, appetitliche Käsewürfel, hartgekochte Eier mit Mayoklecks und grüner Petersilie; wehe, jemand verschmäht die prächtige Nachtjause. Der Enkelin schiebt sie das Schinkenschnittchen extra auf einem ovalen Teller zu. Später findet sie es, unberührt und angetrocknet.

Eine persönliche Beleidigung.

Olivie nippt an heißer Milch mit Honig und blickt um sich. Ob hier jemals einer bekommt, was er sich wirklich wünscht?

Der Freund hat eine fette Akte; da steckt mehr drin als eine Reisfeldernte. Der Mann zu seiner Rechten ist höflich, manchmal geistesabwesend, seine Finger spielen mit zwei gleich großen Walnüssen. Der Mann zu seiner Linken droht und drängelt, er bohrt den jadefarbenen Blick in den Freund hinein; seine Stimme ein Knochenbrecher. Wird sie um einen Ton höher, füllt sie den ganzen Raum. Dem Freund weicht die Farbe aus dem Gesicht.

Der Mann rechts kommt in Schwung und fährt dem Krakeeler mit den Jadeaugen in die Parade. Rückt seinen Stuhl näher an den Freund heran; der zutrauliche Vertrauensmann zeigt ihm leutselig die Nüsse in seiner Hand. Er solle sich die Patina ansehen, sie sei fast ab, der Freund solle sie anfassen, die Nüsse hätten den Mann ein Vermögen gekostet. Pflichtbewusst studiert der Freund die Furchen; den größten Stolz des Mannes. Beide Nüsse stammen von demselben Baum, einem chinesischen Baum, und sie haben einen identischen Abdruck. Die chinesische Regierung ist ein starker Stamm mit starken Wurzeln. Die Hand des Mannes umschließt die Nüsse. Sein Körper zieht sich zurück und setzt sich auf den alten Platz. Gibt dem Kollegen ein Zeichen. Der nähert sein Gesicht der fahlen Haut des Freundes. Legt den Mund in Falten. Zerknautschte Warnungen kommen heraus.

Ein feines Treffen bei köstlichem Tee. Keiner im Teehaus beachtet sie; in der Purpurrebe ist die Dreiergruppe unsichtbar. Die Gesichter im Teehaus sind glücklich, Gespräche am Tisch der zwei Männer haben nichts mit ihnen zu tun, und so wird es bleiben. Die Gesichter im Teehaus wissen Bescheid. Sie sind glücklich, das Land blüht harmonisch auf, keiner braucht zu hungern, und die Wolkenkratzer wachsen in den Himmel; oben rollen die Köpfe, das heißt, die Gerechtigkeit ereilt selbst die höchsten Mandarine im Land, da hilft ihnen keine Klüngelei. Neue Politiker festigen ihre Macht und greifen nach den probaten Instrumenten des Stalinismus der sowjetischen dreißiger wie auch der osteuropäischen fünfziger Jahre; mit Hinweis auf Korruption und sittliche Verdorbenheit lassen sie ihre Konkurrenten von den höchsten Posten beseitigen, Minister wie Beamte. Jeder kann von einem auf den anderen Tag verschwinden. In den schönen Provinzen gibt es schöne Arbeits- und Umerziehungslager. Die zaristische Politik, die Josef Wissarionowitsch Stalin so wunderbar perfektioniert hatte, trug den Namen Weltherrschaft. Zu der von ihrer historischen Mission überzeugten Ideologie gesellt sich Pragmatismus. Stalinismus ist staatlicher Terrorismus, und die kommunistische Elite rechnet im Voraus mit hohen Todeszahlen. Es geht um Stärke, so ist es doch. Nicht alles, was einen freut, wird von der Totalität verschluckt, aber sie schluckt die natürliche Ordnung der Dinge.

Das war die Botschaft der weißen Reiskörner.

Der Programmierer verkriecht sich in seinem Kinderzimmer und macht das Licht aus. Der tschechische Maulwurf im Bau. Vor dem Fenster leuchtet eine Straßenlaterne. Er riecht erneut den Gestank von vergorener Milch, und sein Magen rebelliert. Aus dem Teppich war der Geruch nicht herauszubekommen, ein neuer musste her. Es will nicht gelingen, den Gestank aus der Erinnerung zu putzen und das Gedächtnis sauber zu schrubben, der Geist des Programmierers versinkt in klebriger Liebe; das Leben seiner Mutter besteht aus dem Warten auf Veränderung seiner Persönlichkeit. Vielleicht bestand das Leben der Mutter davor aus dem Warten auf die Veränderung von Vaters Persönlichkeit. Und vielleicht besteht ihr zukünftiges Leben aus dem Warten auf die Veränderung von Olivies Persönlichkeit.

China war seine Rettung. Er mag China; das Land ignoriert Milchprodukte und Dörrfleisch. Abgesehen von der Provinz Yunnan; dort kombiniert man Milchprodukte mit muslimischer Küche. Mit den Freibeutern im dreizehnten Jahrhundert hatte die muslimische Küche China erobert, sie kennt sogar Oblaten aus gebratenem Käse und trockenem Joghurt. Heute gibt es in China Milchprodukte für die Ausländer. Chinesen glauben, Milch sei höchstens für Kinder und Alte gut; zum Kochen verwenden sie sie nicht. Der Programmierer zieht die Luft ein, und die Wohnung ist erfüllt vom Kiefernduft wie in Tao Yuanmings Kindheitserinnerungen.

Der Stamm der Kiefer, sanft schattiert vom Nebel:

Ich frage den Jungen: Wo bleibt dein Herr?

– In den Bergen, Kräuter pflücken.

Nebel umgibt ihn. Wo er ist, das weiß ich nicht.

Der Duft bringt die verwöhnte Zunge auf dumme Gedanken; die Naschlust schleicht sich ein, der Programmierer schluckt. Er hätte solchen Appetit auf Shao Ya, die dortige Version der Knusperente. Die Ente wird mit Honig bestrichen und auf einem Feuer aus Kiefernnadeln gegrillt.

Die Tür geht leise auf, und mit dem Lichtstreifen aus dem Flur schiebt sich die breitschultrige, sportliche Gestalt seines Vaters ins Zimmer. In seinem Gefolge fallen Fernsehphantome in die Dunkelheit hinein, der Gesang von Karel Gott, das Klimpern der Schellen, das Scheppern des Küchengeschirrs. Die Mutter des Programmierers könnte fünf, zehn, zwanzig Häuser besitzen; sie würde den Haushalt trotzdem alleine machen wollen, das würde sie sich nicht nehmen lassen. Sie lässt niemanden in die Küche und lehnt jedes Hilfsangebot ab. Damit sie sich später beschweren kann, dass keiner ihr hilft und sie alles alleine machen muss.

Der Programmierer sitzt im Dunkeln auf der harten, durchgelegenen Couch; die Schlafstätte seiner Kindheit. Die Jingle Bells aus dem Fernsehen werden von herausposaunten Verlautbarungen aus der Küche übertönt; Verteilung von Grog, Weihnachtsstollen, Schnittchen, Eierlikör und heißem Tee; allerdings nur Früchtebeuteltee. Den chinesischen Tee hat seine Mutter ungeöffnet in die hinterste Regalecke der Speisekammer geschoben, wo er vergessen bleiben wird.

»Ich mache mir Sorgen um dich.«

»Um mich? Warum?«

»Ihr wollt doch nicht für immer dortbleiben. Weißt du noch, Onkel Dolejš? Schon der hat vor der gelben Gefahr gewarnt.«

»Aber Papa. Willkommen im Klub der Ewiggestrigen. Gelbe Gefahr, Judenbolschewismus, Konterrevolution …«

»Die Konterrevolution ist die nächste Gefahr. Wir haben versäumt, sie auszumerzen, da hast du recht.«

»So ein Quatsch.«

»Du weißt, was sie vorhaben.«

»Wer?«

»Die Chinesen.«

»Nein, weiß ich nicht.«

»Unser gesamtes Fachwissen kopieren, unsere Technologien, Investitionen, Märkte. Sie wollen uns überholen. Sie werden uns nur so lange brauchen, bis sie kopiert haben, was sie noch nicht kennen. Während sie es sich im Sattel des Feindes bequem machen.«

»Das wollen doch alle, so macht es jeder.«

»Ich hoffe, du hast ihnen gezeigt, wer das Sagen hat.«

»Klar habe ich das.«

»Ich erzähle allen, was für ein Spitzenprogrammierer und Manager mein Sohn ist.«

»Übertreib mal nicht.«

»Kein ordinärer Manager. Ein Spitzenmanager.«

»Hier würde ich so eine Arbeit nie kriegen. Und das Gehalt … und … du weißt ja … die Boni …«

»Wirklich ein Paradies. Je größer der Kuchen, desto mehr Krümel.«

»Uns geht es wunderbar, Papa. Sie wissen, dass heutzutage Geld am meisten zählt.«

»Wie wahr, wie wahr, mit Ruhm und Gewinn kommt man weiter als auf des Adlers Schwingen. Sei wachsam, nimm nur bares Geld an. Wer sich nicht bar auf die Hand entlohnen lässt, der ist kein wahrer Geschäftsmann.«

»Ein Land mit vielen Möglichkeiten. Man kommt dort schnell zu Geld.«

»Daheim blank zu sein ist fein, auf Reisen lass das Geizen sein. Olivie ist dort vermutlich nicht ganz glücklich.«

»Wie kommst du darauf?«

»Ihre Großmutter macht sich Sorgen.«

»Mama macht sich immer Sorgen, bei jeder Gelegenheit.«

»Sie isst nichts.«

»Quatsch.«

»Gut, dass du sie auf eine englische Schule schickst.«

»Ja.«

»Sie ist wohl teuer.«

»Das stimmt.«

»Für Bildung zu zahlen … Bildung müsste umsonst sein.«

»Hm.«

»Aber sie lernt dort auch Russisch, nicht wahr? Jedenfalls sollte sie Russisch lernen.«

»Hm.«

Zwei runde Rücken nebeneinander, die Schultern aneinandergeklebt, Kälte im Kreuz. Zwei streunende Männer in einem Zimmer, wo sie früher nie gemeinsam gesessen haben. Der Programmierer ist für die Gesprächspause dankbar; Vater doziert in seiner altmodischen Sprache, als trüge er die Worte wie einen Schutzschild vor sich her. Die Sprache in Habachtstellung, gerade deswegen zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich. Der Vater hält die Stille nicht aus, steht auf, macht das Licht an. Hinter der glänzenden Scheibe der Schrankwand steht ein sowjetischer Wecker von anno dazumal mit dem Alarmton einer Lagertrompete; ein altes Geschenk von ihm. Bücher von Jules Verne, die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Winnetou und Old Shatterhand und auch die ganze verhasste Schullektüre und alte Plüschtiere zeigen sich mit stolz geschwellter Brust dem Betrachter. Die in die Buchrücken eingestanzten Titel haben sich längst durch die Kinderaugen in den Kopf hineingestohlen und ins Hirn graviert; ähnlich wie die Sätze, die Chinas Kaiser in den Bergen in steinerne Stelen meißeln ließen für ihre Nachfolger. Die Titel waren ja das Letzte, was die beiden Jungen vor dem Einschlafen sahen. Die Reise auf den Mond. Die Geisterbraut. Zwanzigmal älter als Altamira. Die Leuchtkäferchen. Die Großmutter. Das Lied vom Sieg bei Domažlice. Das Kommunistische Manifest. Kleinseitner Geschichten. Hussitenchronik. Gesänge aus dem alten China. Menschen und Informationen. Der Krieg mit den Molchen. Klapperzahns Wunderelf. Die Abenteuer des Tom Sawyer. Der Siegesaltar. Die Geschichte vom kleinen Bobesch. Barunka. Friedhofsblumen. Kosmos, Erde, der Mensch und wir Kinder.

Der Programmierer drückt den Fingernagel in die kaum sichtbare Ritze im gewienerten Glas und schiebt die Scheibe zur Seite. Greift in die Bibliothek und blättert ein paar vergilbte Seiten um. Das Kommunistische Manifest.

Aber ein Gespenst geht um im heutigen Europa, das Gespenst des seltsamen Kommunismus. Des chinesischen Kommunismus; das Regime einer einzigen Partei, ein Polizeistaat voller Spitzel, massive Aufrüstung, Privatkapital unter staatlicher Kontrolle.

»Das Kommunistische Manifest ist eine ausgezeichnete Lektüre, das stimmt«, räuspert sich Vater. »Hat bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt und geht einem immer noch durch Mark und Bein. Das Buch gehörte meinem Vater. Als junger Mann hat er im Krieg geschrien: Für Stalin, für die Heimat, für die Tschechoslowakei. Heute gibt es weder Stalin noch die Tschechoslowakei.«

Vater zieht eine andere abgegriffene Broschüre heraus. Aus dem Jahr 1946.

»Gesänge aus dem alten China. Das gehörte wiederum meiner Mutter. Nach dem Krieg hat ihr das Heft sehr geholfen. Da ging es nicht um Politik, sondern um die Ewigkeit. Auf Schwingen der Ewigkeit übertönen wir den Puls der Zeit, gesättigt von Trauer, trunken vom Wein.«

»Und wie läuft es bei dir auf der Arbeit, Papa?«

»Wie soll es laufen? Die Mutter meint, ich habe es nicht mehr nötig.«

Der Programmierer weiß, sein Vater hat es nötig. Aber er gefällt sich in der Rolle des Opfers des schiefhängenden Haussegens. Sein Gesicht ist nie richtig hübsch gewesen, aber es strahlte immer etwas Attraktives aus; seine Miene schien anzudeuten, er sei dabei, ein guter Mensch zu werden. Vermutlich hatte er es nicht hart genug versucht.

»Eines Tages bringt sie mich um.«

»Warum lasst ihr euch nicht scheiden?«

»Du kommst vielleicht auf Ideen! Deine Mutter ist sehr tüchtig. Was würde ich ohne sie tun?«

Der Vater macht eine Pause. Seine Frau ist ihm innere Stütze und Antriebskraft; warum sollte er eine solche Symbiose verlassen? Resigniert haben sie sich abgefunden mit ihrer gegenseitigen Abhängigkeit; sie würde alles dafür tun, ihn am Leben zu erhalten, auch wenn sie sich gleichzeitig an ihm rächt. Denn sein Leben ist ein Politikum und geht vollkommen im Dienst des öffentlichen Interesses auf. Aber in seinem Hobbykeller erschafft er auch Dinge aus Holz und Eisen; sogar die Wasserleitung repariert er selbst. Vor dem Fenster rieselt der Schnee, und mit chinesischer Traurigkeit sinken die Flocken zur Erde.

Frau und Kind sind gerne zusammen

wie die Trommel mit Laute und Zither.

Ältere und jüngere Brüder verbringen in Harmonie,

in Eintracht und Frieden die gemeinsame Zeit.

Welche Freude für dein Haus und deine Familie,

für deine Frau und deine Nachkommen!

Wie schade, dass er so selten hier gesessen hat, denkt der Vater des Programmierers; als die Jungs klein waren, hockte er im Keller, und wenn sie Schul-, Fußball- oder Sportfreunde mit nach Hause brachten, dann eben nebenan in der Küche. Fremden Menschen hat er nie vertraut; für ihn waren alle fremd. Nicht einmal der eigenen Familie vertraut er; lieber würde er das Land regieren, das ist einfacher, als die Familie in Ordnung zu halten. China erinnert ihn an die frühen sechziger Jahre in der Tschechoslowakei. Damals hatten die Kommunisten die Macht so wie jetzt in China. Er muss den Sohn rechtzeitig warnen. Auch dort gibt es bestimmt Reformkommunisten oder Revisionisten; die hiesigen nannten sich damals Antidogmatiker und bekämpften angeblich die Bürokratie.

Sein Sohn beruhigt ihn; dort regiere der Gehorsam, das sei dem Vater vermutlich entgangen.

Wirklich schade, dass er so wenig Zeit im Kinderzimmer verbracht hat, als die Jungs klein waren. Jetzt hat er keine Ahnung, wie er das Gespräch vorantreiben könnte. Er untersucht seinen großen Zeh mit dem eingewachsenen Nagel. Auf der Arbeit, wo man ihn mehr als früher braucht, liegt in der oberen Schreibtischschublade ein Schnappschuss von seiner Enkelin. Olivie ist drei Jahre alt, und er bringt ihr das Fahrradfahren bei. In seinem Portemonnaie steckt ein Passfoto seiner reizenden Ehefrau kurz nach der Hochzeit; jetzt geht sie ihm auf die Nerven. Auch ein Foto der Jungs hat er immer dabei; aufgenommen in einem Atelier in der Hauptstadt Prag.

Wenn es aber darauf ankommt, weiß er mit ihnen allen nichts anzufangen.

Es klingelt an der Tür, und beide sind erleichtert. Das Geräusch schneidet in das peinliche Schweigen und holt sie zurück ins Leben. Vor der Tür tritt ein Mann von einem Fuß auf den anderen; der jüngere Bruder wird von einem alten Kumpel abgeholt. Schon am verschneiten Morgen von Heiligabend waren die beiden mit Pudelmützen draußen vor der Stadt langlaufen. Der Freund hat einen Flachmann in der Jackentasche dabei.

»Ich bin stolz auf dich. Du eroberst die Welt.«

Aus der Küche schallt die kompromisslose Stimme.

»Komm endlich Geschirr abtrocknen!«

Der Vater steht auf und klopft dem Sohn eilig auf die Schulter; direkt in die Augen blickt er ihm nicht. Der alleingelassene Programmierer betrachtet das Gesicht der Schriftstellerin auf dem Umschlag des Reiseberichts und fängt an zu lesen; dabei geht ihm der hellseherische Faden des Buchs Von Maß und Mitte verloren; ihm persönlich reicht das Bleigießen vollkommen, aber wer auf seinem Weg höchste Wahrhaftigkeit erreicht hat, für den sei die Zukunft vorhersehbar. Wenn Heil oder Unheil heraufziehen, im Guten oder im Schlechten, sollte man es im Voraus in Erfahrung bringen. Höchste Wahrhaftigkeit zu erreichen ist, wie magische Fähigkeiten der Hellseher zu besitzen.