Читать книгу Pirmasens - Rainer Wieczorek - Страница 14

ОглавлениеWIE AM SCHNÜRCHEN GEZOGEN KNALLT NUN FADEN UM FADEN AUF DEN KARTON. Danski hat drei Flaschen Bier mitgebracht. Amrein will keine: nicht hier, bei der Arbeit.

»Dumm nur, wenn es keine Arbeit mehr gibt«, sagt Wajaroff am Fenster, »weil Automaten, Roboter, Rechner sie übernehmen.«

»Einer Amrein geht die Arbeit so schnell nicht aus.«

»Das stimmt. Kunst kann nicht maschinell erzeugt werden. Auch soziale Berufe werden nicht zu ersetzen sein. Es wird zu einer Neubewertung menschlicher Tätigkeiten kommen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass wieder mehr gelesen, zugehört, nachgedacht werden wird, wenn die Güterproduktion und manche Dienstleistung automatisiert sind.«

»In Pirmasens ist davon wenig zu sehen.«

»Auf unserer Straßenseite schon.«

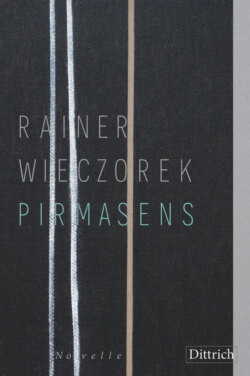

Jetzt hat Amrein die Arbeit an ihrem Bild abgeschlossen. Zwischen den weitgehend parallel verlaufenden Linien am oberen und unteren Bildrand sorgen im Zentrum einige unvollkommene Parallelen für eine minimale Irritation, ein Flimmern, wie Danski meint.

Oft erweise sich gerade der Fehler, das Missgeschick oder wie hier: die Unregelmäßigkeit als eigentliche Sehenswürdigkeit eines Bildes, sagt Wajaroff.

Ohne den optischen Verstoß ergäben diese Linien überhaupt kein Bild im künstlerischen Sinn. Erst die »falsche« Linie versetze die anderen in Schwingung, sagt Danski. Und am Fenster fährt er fort: Das Falsche und die Kultivierung des Falschen laute ein Kapitel seiner Arbeit. Ob es die blue note sei, das false fingering der Saxofonisten – stets hätten ›Fehler‹ neue Spielauffassungen begünstigt. Charles Mingus etwa habe sich das Bassspiel am Radio beigebracht, indem er die Musiktitel dort zu begleiten versuchte. Allerdings hatte er, in Ermangelung eines Lehrers, seinen Bass in Quarten gestimmt, wie die Gitarristen es taten, nicht in Quinten, wie die Streicher. Als er schließlich auf den Fehler hingewiesen wurde, liefen seine Finger schon anders als die der ›besser‹ geschulten Bassisten, und Vieles, das andere nicht mehr wahrnahmen, erschien ihm neu. – Das Aufwachsen mit minderwertigen Instrumenten, deren Schwächen ausgeglichen werden mussten, lange Phasen autodidaktischer Suche nach etwas ›Richtigem‹ führten logischerweise zu eigenwilligeren Ergebnissen, als sie die Absolventen von Musikschulen erzielten, die, ob sie es wollten oder nicht, einem gemeinsamen Klangideal zustrebten, zuzustreben hatten. Die Trompetenlehrer der Musikschulen fröstelte es, wenn sie Dizzy Gillespies aufgeblasene Backen auf den Fotos sahen, auch wenn der schneller und gewitzter spielen konnte, als sie zu denken wagten. Eine Kulturgeschichte der Fehler gelte es zu verfassen, so Danski.

»Ein dunkelhäutiger, in aller Regel unterprivilegierter Jugendlicher aus der amerikanischen Provinz musste also erst mal sehen, wie er an ein brauchbares Instrument kam«, fuhr Danski nach einer Pause fort: »Ein Saxofon, dessen Klappen mithilfe von Klebestreifen und Gummiringen ihre Arbeit verrichteten; eine Trompete, deren drittes Ventil leicht hängenblieb, sodass deren Spieler gewisse Töne zu meiden begann … – Als nächsten Schritt musste er musikalisch so weit kommen, dass er die lokalen Bühnen betreten durfte. Dort, wo Jazz ›gejamt‹ wurde, durfte jeder, der mithalten konnte, einsteigen. Neulinge wurden gefordert: Triumph oder Desaster!«

»Wenn aber die Mitstreiter keine Herausforderung mehr boten?«

»Dann musste man in eine Stadt ziehen, in der die Meister dieser Kunst gastierten: Mit denen galt es sich zu messen.«

»Und wenn dies gelang?«

»Das war nicht so einfach. Wie wolltest du in Kansas City herausbekommen, was in Harlem oder in Manhattans 52nd street gerade ausprobiert wurde? Selbst, wenn du so schnell spielen konntest wie Charlie Parker und wusstest, an welcher Stelle man Luft holen musste, nutzte es dir nichts: Dann ging Parker mal eben von B-Dur auf H-Dur, eine Tonart, die kein anderer Bläser je spielte, und mit der er sich Herausforderer vom Lande bequem vom Leib halten konnte. – Es war einer dieser ›Fehler‹, von denen er hier profitierte: Ein arrivierter Orchestergeiger hatte ihm gesagt, als Musiker müsse man alle Tonarten gleich gut beherrschen. Das hatte sich Charlie Parker in seinem Übungskeller zur Aufgabe gemacht. Später erfuhr er, dass Jazz in aller Regel in den gängigen B-Tonlagen gespielt wurde, er aber improvisierte notfalls auch über fünf Kreuze.«

»Was also kann der Newcomer tun?«

»Wenn er wirklich gut ist, gibt es zwei Möglichkeiten: Er muss nach Los Angeles oder – besser noch – nach New York. Wenn er aus einer Mittelstandsfamilie stammt, wie beispielsweise Miles Davis, kann er sich an einer von Weißen dominierten Musikschule noch theoretische Kenntnisse, etwa in Harmonielehre, verschaffen, bevor er es in Minton’s Playhouse versucht. Wenn er arm ist, wie Charlie Parker, muss er ohne diese Zwischenstation den ›A-Train‹ nach Harlem nehmen, wie Duke Ellington es empfahl, um dort als neue Stimme Anerkennung zu finden. Miles landete – als Siebzehnjähriger! – bei Charlie Parker. Er durfte, neben ihm stehend, nun für wenige Dollar in den führenden Jazzkneipen der zweiundfünfzigsten Straße sieben Stunden am Abend bzw. in der Nacht spielen. Auch der Meister bekam nicht viel mehr bezahlt, achtete aber peinlich darauf, dass Miles ihm den Saxofonkoffer trug, wenn sie das Lokal betraten – schließlich galt es, die Gesetze von oben und unten zu beachten, die auch der black community wichtig waren. Es war das Charlie Parker Quintet, Max Roach, Miles Davis waren Sidemen. Als Miles ein knappes Jahrzehnt später Kind of Blue einspielte, war John Coltrane einer der Sidemen – Miles erkannte sehr früh, was von Coltrane zu halten war. Als Sidemen verbrachten sie ihre Lehrjahre: Miles bei Charlie Parker, Coltrane bei Miles, Archie Shepp, Pharaoh Sanders bei Coltrane …«

»Und wir bei Serena Amrein.«

»Wie kommst du darauf, dass wir so etwas wie Amreins Sidemen sind?«, fragte Danski nach einer Pause.

Wajaroff zögerte mit seiner Antwort. »Na, schau dir nur an, wo wir hier stehen: an der Seite! An der Seite des Ateliers, an der Seite von Pirmasens oder etwas pathetischer: an der Seite einer endenden Epoche. Serena Amrein ist es, die hier Kunstwerke schafft, während uns die Rolle des ersten Betrachters zukommt, gesuchterweise oder zufällig.«

»Ein Trio also.«

»Oder ein Quartett. Mit einem unsichtbaren Vierten.«