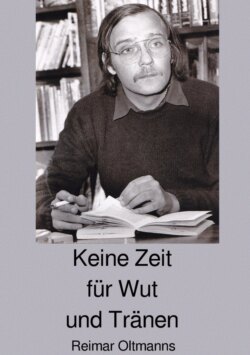

Читать книгу Keine Zeit für Wut und Tränen - Reimar Oltmanns - Страница 6

Furcht vor dem Nichts – Versuch eines Vorworts

ОглавлениеDas sein zu wollen, was ich bin, ist die einzige Freiheit, die mir bleibt.

Jean-Paul Sartre

(*1905+1980) französischer Philosoph

Mit Notizen und Skizzen für dieses Buch begann ich dort, wo das Leben gemeinhin aufhört – auf dem Todesacker meiner niedersächsischen Heimatstadt zu Schöningen; einem Städtchen im Braunschweiger Land am Osthang des Buchenwaldes Elm gelegen. Jener kleine Friedhof ist die beschaulich anmutigende Heimstatt verstorbener Frauen und Männer – sinnlos gefallener Soldaten vieler Länder beider Weltkriege.

Als junger Bub zupfte ich Sonntag für Sonntag Unkraut auf diesen Totenquadraten der Verwandten und Anverwandten. Dabei mochte ich den Gedanken an den Tod ganz und gar nicht, fürchtete mich. Ein Abschied für immer – nein niemals. Ich mied nach Möglichkeit auch jene Begleiterscheinungen, die sich gemeinhin mit dem Lebensende verknüpften – Krankenhäuser, Leichenwagen, Friedhöfe, Särge, schwarz in schwarz gekleidete Menschen mit Hüten und Zylinder. Gleichwohl befreite ich nahezu jeden Sonntag die kleinen Grabfelder vom all gegenwärtigen Löwenzahn, Blumenbeete vom erdrückenden Moos. Das war so üblich in meiner Kindheit. Der Sonntag gehörte dem akkuraten Spaziergang zu den Toten. Ich weinte viel vor der Marmorplatte meines Großvaters. Ich konnte es nicht verstehen, einfach nicht begreifen, warum er so plötzlich von uns gegangen ist.

Ich fühle es heute noch, kann es nachempfinden, wie damals Krähenschreie eine innewohnende Ruhe aufstöberten und dem Friedhof seine schweigsame Unendlichkeit nahm. Verrottetes Laub glitschte unter meinen Füssen. Unachtsam, wie ich damals als Kind war, fiel ich mit meiner Gießkanne immer wieder hin, schlug mir die Knie auf. Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass selbst dieser verwunschene Friedhofs-Platz endlich, alles vergänglich ist – selbst die Erinnerung an meinen Großvater. Sein Grab gibt es schon seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Nur an diesem Sonntag ist es mucksmäuschenstill, Eichhörnchen hüpfen geschwind von Baum zu Baum oder suchen auf den Wegen nach Futter.

Vis-à-vis der Gräber auf der Müller-Mühlenbein-Straße gab es seit kurzem den Minimal-Markt zur Vollversorgung, 1200 Quadratmeter groß versteht sich. Mit der üppigen Vollversorgung kam auch eine Bushaltestelle. Endstation Friedhof. Das schien mustergültig der alten Menschen wegen. Die Leute konnten sich getrost ihre Taschen und Plastiksäcke vollstopfen, gar einen Blick auf die Andachtskapelle riskieren, an ihren Gräbern verweilen. Nur die Zubringerbusse brachten keine Kunden, kein Geld in die Kassen. Friedhofsbesucher blieben auch im Supermarkt weitestgehend unter sich.

Die opulente, flinke Margret Hersel, vom Stammpublikum „Püppi“ genannt, zählte 35 Jahre, als sie sich am Wurst-Tresen ihr Zubrot verdiente. Gutmütig schaut sie drein. Ein Hoffnungsschimmer. Endlich eine Anstellung nach Monaten der Arbeitslosigkeit. Sie wollte schon immer in ihrem Leben abwiegen, einpacken, Geld wechseln, den treuen Kunden aufmerksam einen schönen Tag wünschen. Sie wurde unehelich geboren, Vater unbekannt. Aufgewachsen bei Pflegeeltern. Sie geht zur Hauptschule. Sie beginnt eine Lehre als Einzelhandelskauffrau. Wird entlassen. Kriegt ein Kind von einem Coca-Cola-Betriebsfahrer. Schützenverein. Spielmannszug. Uniform. Wird geschlagen. Wird geschieden. Wird entlassen – aus dem Minimal-Vollversorgungsmarkt gleich gegenüber dem Friedhof.

Margret – ein Dasein in Deutschland. Das Scheitern ist das offenbar Wesentlichste an ihrem Leben. Viele, unzählig Viele scheitern in jener ehedem seit jeher beargwöhnten, nahezu entvölkerten BRD-DDR-Region, die sich im Nachkriegs-Deutschland Zonenrand nannte. Weggucken. Schweigen, für lokale Chronisten nicht einmal eine Fußnote wert.

Ihr Nachbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Supermarkt war nun einmal der Friedhof – der Tod. Oft in unwirtlichen Wintermonaten pfeift ein eisiger Wind ins dünne Baumgehölz. Irgendwann hatten Anwohner die Wurstverkäuferin noch einmal gesehen – dieses Mal vor dem Supermarkt. Irgendwann, wird sich Margret Hersel beruhigend gesagt haben, hier muss jeder über kurz oder lang durchs Portal, durchs Friedhofsportal.

Der letzte Pfad zum Friedhof ist in Schöningen ein sehr deutscher Ort – vielleicht ein bisschen ausgerichtet nach einem Leben zwischen Sehnsucht und Selbsttäuschung. Der Tod scheint ein privilegierter Partner der Kontingenz zu sein. Zeit und Zufall vereinen sich. Die Zeit wird zeitlos, auch der Augenblick, an dem das Zeit-Ende in die Ewigkeit springt. Ihren Groll gegen die Welt hat Verkäuferin Margret offenbar still mit unter die Erde genommen. Das kleine Holzkreuz signalisiert: „unvergessen“, mehr auch nicht. Birken wie Eichen spenden Schatten, stehen Spalier.

In den letzten Jahren wuchs in mir das Bedürfnis, in den Sommermonaten immer wieder am Eingang vor der Friedhofskapelle die Nähe und ein präzises Erinnern zu längst entschwundenen Menschen zu suchen. Stille, Ruhe – welch ein Luxus, kein Geschrei, keine abgehackten, schnelllebigen Bewegungen, keine hastig verschluckten Halbsätze. Zu sich in weitläufigen Silhouetten über den Gräbern selber zu finden, sich zu spüren, sich neu zu entdecken – es sind Augenblicke der Selbstvergessenheit im Meer der Toten. Stille. Sigmund Freud1 hat solche kurzen Zeitspannen als „wunschlose Glückseligkeit“ beschrieben. Es ist demnach das „reine Sein, ohne dass unaufhörlich Gedanken durch den Kopf jagen, fließen …

Stille ist mehr als die Abwesenheit von Geräuschen, schrieben Uli Hauser und Stephanie Brinkkötter2: „Wer der Sehnsucht nach Stille nicht folgt und sein Unwohlsein stattdessen damit tröstet, dass die Anspannung eines Tages wohl nachlassen wird, braucht den großen Knall, um wach zu werden.“

Alte, ehrwürdige Bäume am malerischen Wegesrand gedeihen unerwartet zu Schnittstellen zwischen Vergangenheit – der Gegenwart. Lang gehegte Träume, scheinbar verstaubte Ideen, unerledigte Begegnungen treten urplötzlich zwischen Bäumen entlang der pittoresken Wege aus dem Unterbewussten ganz unerwartet ans Tageslicht. Sie markieren, ob wir wollen oder auch nicht, die Vergänglichkeit. Grenzen zwischen Leben und Tod. Furcht vor dem Nichts? Die Zeit rast in Windeseile. Verschlungene Jahre drücken aufs Tempo, pressen die Gemüter bis zur Unkenntlichkeit. Melancholie des Augenblicks? Heimweh nach dem Traurig sein? Was uns am Ende festhält, überleben, weiterleben lässt – das ist ein engmaschiges Netz aus Erinnerungen.

Gedächtnis, Gedenken – an wen? Ganz plötzlich, ganz unvermittelt fallen mir Personen, die mich in meinem Leben begleitetet haben; ganz gleich, ob ich sie persönlich kannte oder sie mich durch ihre Reflexionen oder Literatur mit auf ihren Lebensweg nahmen. Ich denke an den Bänkelsänger Franz-Josef Degenhardt (*1931+2011) – „Ich möchte Weintrinker sein“. Ich entsinne mich an den Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter (*1923+2011) – „Flüchten oder Standhalten“. Mein Langzeit-Gedächtnis verweilt bei dem unvergessenen Schriftsteller Heinrich Böll (*1917+1985) – „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“.

Meine Erinnerungen begleiten den ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler im Nachkriegs-Deutschland Willy Brandt (*1913+1992). Er war auch für mich zu Beginn der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine Vater-Figur im deutschen Durcheinander. Nur – sie alle waren nicht mehr, haben mich jählings verlassen. So empfand ich ihren Tod, fühlte ich mich von ihnen auf dem Friedhof zu Schöningen allein gelassen; für Momente auch verraten. Verlassenheit. Meine Rückbesinnung verweilt für Augenblicke bei Peter von Oertzen (*1924+2008).

Er war ein brillanter Gesellschaftstheoretiker, Bildungspolitiker, auch Gerechtigkeitsfanatiker. Für ihn formulierte ich Reden und Pressetexte, ging mit ihm ein Stück des Weges. Peter von Oertzen scheiterte – war seiner Zeit weit voraus. Programm-Vordenker.

Vieles ist gesagt, geschrieben worden in all jenen Jahren der Wissbegierde. Fast alles ist gesellschaftlich abgegrast, gewagt worden an Provokationen, Regelverletzungen. Kaum ein gesellschaftliches Tabu dümpelt noch vor sich hin. Kaum einer hört noch hingebungsvoll zu. Gemeinsam erlebte Langeweile. Nahezu alles mündet in schnelllebigen Duplikaten der Billigheimer-Industrie. Zu selbstverständlich scheint sich alles in dieser funktionalen Welt auszunehmen. Selbstverständliche Grenzüberschreitungen signalisieren Fernweh, das sich oft im Zeitlupentempo als Heimweh zu erkennen gibt. Nur welches Heimweh lauert da? Mit meinen eng umzäunten Wurzeln fühlte ich mich an den Grenzpfählen ein wenig im Exil – fremd im eigenen Land.

Nur wo sind eigentlich unsere Hoffnungen, Sehnsüchte, Verheißungen, Perspektiven geblieben? Wo? Sie beeinflussten uns Jahrzehnte, bestimmten unser Verhalten, unsere Lektüre, unsere Diskussionskultur. Utopie – ist zu einem lieblosen Unwort geworden. Es wird kaum noch benutzt, ist praktisch aus unserem Leben verschwunden. Kaum einer begreift noch eine Utopie als für sein praktisches Leben erstrebenswert. Sie war auch für uns in unserer oft sperrigen Alltagsbewältigung ein Zufluchtsort, eine Alternative – jedenfalls immer so lange, wie es noch unentdeckte Regionen auf der Erde gab, die wir mit unseren Sehnsüchten in Einklang brachten.

Der Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust (*1871+1922)3 findet in diesem neuen Jahrtausend seine ungeahnte Fortsetzung. Fernweh entblättert sich zunehmend im Umkehrschluss als Heimweh. Es sind Erinnerungen, die unser Lebensgefühl mit oft diffusen Sehnsüchten nach Heimat und Identität versorgen. Heimat ist so gut wie zu Hause, Architektur, Landschaft. Und das bedeutet für viele nun einmal Heimeligkeit, Kindheit, Geborgenheit – Bezugspersonen, Bezugs- und Geburtsorte. Es sind allseits schleichende Ich-Verluste, die wir Tag für Tag zu erfahren haben. Es sind unsere unweigerlichen Bestrebungen, uns mit unseren Wurzeln in Zeit wie Raum wiederzufinden, anzuknüpfen, aufzubauen. – Heimat.

Meter um Meter näherte ich mich auf dem Todesacker meiner Heimat, meiner Kindheit, meiner Jugend über die breite, altehrwürdige Friedhofs-Allee. Sonnenstrahlen brachen durch das Blätterdach, irgendwie begannen sich meine Erinnerungen aufzuladen. Diese von hohen Bäumen dicht gesäumte, malerisch angehauchte Straße hatte sich in meinem Gedächtnis fest eingegraben. Schon als Kind in den Fünfziger des vergangenen Jahrhunderts harkte ich dort den Kies oder pflanzte mit meiner Mutter Primeln, Efeu, wahrscheinlich auch Zwiebelblümchen auf das Grab meines Großvaters.

Nur als mittlerweile nahezu 70 Jahre alter Zeitgenosse, der ich bin, verhieß der Friedhof zu Schöningen nicht Abschied, nicht Schwermut, keine Reminiszenzen an vergilbte, unwiederbringliche fast vergessene Jahre. Selten ertappte ich mich auf Spuren von Traurigkeit. Jene Grabstätten mit ihrer weichen, duldsamen Atmosphäre luden mich ein zu einer unvermuteten Nähe längst verblichener Epochen, Ereignissen, Erlebnissen. Heimat-Gefühl. Der Friedhof als Zufluchtsort vor Krematorien modern anmutender Zeitläufe.

Dabei ertappte ich mich mit dem Eingeständnis, dass meine Ich-Sehnsucht nach Stille, Frieden und der Gewissheit vor dem Tod vornehmlich einer Bestätigung nachhing – mich als einzigen Mittelpunkt des Lebens vor den Gräber-Verzierungen abzuheben, abzugrenzen, abzuschotten. Es ist landauf, landab ein vielerorts eingeübter, ungestillter Narzissmus – ein Überlebensgefühl, das sich als ein Antlitz meiner Epoche einzuschleichen verstand. Ich schaute über die scheinbar messerscharf gemeißelten, oft im Planquadrat geschnittenen Steinplatten und wanderte mit meinen Gedanken an die Grabstätte von Thomas Bernhard (*1931+1989)4 auf den Grinzinger Friedhof in Wien. Dort hatte ich dem wichtigsten Autor deutscher Sprache in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Gruppe 21, Reihe 6, Nummer 1 ein befreiendes Andenken gewidmet. Hatte er bezeichnender Weise geäußert: „Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.“

Auch die das Leben umspannende Dramaturgie des britischen Literatur-Nobelpreisträgers T.S. Eliots (*1888+1965) von „Geburt, Koitus und Tod“ charakterisiert „das Schreiben als Versuch, sich den Tod vom Leib zu halten“. Insgeheim dürfte es wohl keinen Autor geben, der sich nicht des Zusammenhanges zwischen dem Schreiben und der nagenden Ängstlichkeit vor dem Tode bewusst ist.

Gerade hier, auf meinem Heimat-Friedhof zu Schöningen, musste ich wieder an den österreichischen Literaten Thomas Bernhard denken. Er hatte vor langen Jahren einmal die Achillesferse oder auch fortwährende Ego der Schriftsteller lokalisiert. Demnach ist für viele, unzählige Autoren das Schreiben nichts wesentlich anderes, „als ein verzweifelter Kampf gegen die eigene Vergänglichkeit, ein beharrlicher, aber vollkommen kindischer Versuch, den Tod zu überlisten, um etwas Ewigkeit zu erlangen…“.

Zusehends unruhiger verloren sich meine Blicke an irgendwelche Grabsteine im Irgendwo – schemenhaft, endlos. Ich kramte in meiner Umhängetasche nach dem Notizblock. Ich wollte die ängstlichen Augenblicke, die Furcht vor dem verflossenen, dem hastig entglittenen Leben notieren, bevor sich meine Erinnerung so schnell, wie so oft, verflüchtigen. „Der Augenblick“, schrieb Robert Musil (*1880+1942), „ist nichts als der wehmütige Punkt zwischen Verlangen und Erinnern“.

Apropos Notizblock, später Tonbänder – sie waren über Jahrzehnte meine Wegbegleiter. Der Satz, das Credo von Egon Erwin Kisch (*1885 +1948)5 des bedeutendsten Reporters in der Geschichte des Journalismus – der war für mich zur Lebens-Maßgabe geworden. „Schreib das auf, Kisch!“ nannte er seine im Einband-Buch edierten Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg von der russischen Front. Junge Menschen brauchen Vorbilder; junge Journalisten, die sich der Wahrheit, Wahrhaftigkeit verpflichtet zu glauben wissen, erst recht. Egon Erwin Kisch, jüdischer Herkunft, zunächst österreichischer- ungarischer, sodann tschechoslowakischer Staatsbürger – dieser „rasende Reporter“ war für mich eine solche Leitfigur – eben die investigative, unbestechliche Hintergrund-Recherche im von Show-Effekten gejagten Infotainment dieser Jahrzehnte.

Im Deutschen gibt es kein Äquivalent für den Begriff Grand Reporter, der in Frankreich eine große gelebte Tradition hat durch Reisende, Augenzeugen; Reporter, die auf höchstem literarischen Niveau, aber mit Engagement und Bestimmtheit Zeugnis ablegen von den Krisen in uns, beim Nachbarn, im Land und der Welt.

So reiste ich als Reporter oder auch als teilnehmender Beobachter mein Leben lang mit besagten Notizblock durch die Lande, durch Deutschlands Metropolen wie Provinzen – flog zu anderen Kontinenten, tauchte irgendwo anders in Landstriche ein. Innenansichten. Immer war ich auf der Suche nach Aufbruch und Hoffnung, Spontaneität, Umbruch, Erneuerung, Menschlichkeit, Mitgefühl und Mitempfinden, Anteilnahme – auf der Suche nach Nähe, nach menschlicherem Umgang des Miteinanders.

Oft, allzu oft wurde ich konfrontiert mit Gewalt, Tod, Folter, Unterdrückung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Armut – verzweifelten, hilflosen Gesichtern; auch mit Charaktermasken, Karrieristen, deren Bilder sich wie Fratzen tief in meinem Gedächtnis eingegraben haben. In vielen Ländern des materiellen Wohlstands schien das Gewissen ausgebürgert, ausgewandert zu sein. Viele Dinge machen arm. Ich begriff sehr schnell, dass ich nur eine Heimat habe: meine deutsche Sprache.

Nach so manchen Erkundungs-Fahrten als Reporter deutscher Magazine wurde es mir vor der eigenen Haustür, dem Land meiner Väter, fremd, fremder – unnahbarer, kalt. Fremd im eigenen Land. Fremd im linkischen Verhalten versteckt angedeuteter Gesten, fremd in der Art und in Diktion der Wortführung, fremd beim unaufhörlichen Finassieren; selten ein Lächeln, kaum eine entspannte Lebensart. – Die Deutschen. Die offenkundige Spaltung der Gesellschaft zerfrisst das Miteinander.

Die Gesellschaft sei „vergiftet“, befand Sozialwissenschaftlicher Wilhelm Heitmeyer in seiner über zehn Jahre währende Langzeitstudie.6 Das ehedem vornehmlich gepriesene Bürgerliche reduziert sich zunehmend auf das zähe Anwachsen gesellschaftlicher Besitzstandswahrung. Ich beobachtete, ich erlebte die viel zitierte Enge der Bourgeoisie. Ich schien mich in ein engmaschiges Milieu verlockender Freiheitsansprüche zu begeben. Nur die Wirklichkeit, das soziale Umfeld insgesamt, erzeugte unabdingbare Gebote – Zwangscharaktere. Dort, wo gesellschaftliche Normen Alltäglichkeiten diktieren, sind kleinbürgerliche Eigenschaften nahe, auffällig dicht beieinander. Sein Habitus kennt viele Gesichter und so mancherlei Gemeinsamkeiten, die sich aus Feigheit, Spießertum wie Raffgier speisen.

In den vergangenen achtziger Jahren lebte ich in Frankfurt am Main, auch als Bankfurt, Zankfurt, Krankfurt als zerrüttete Metropole apostrophiert. In jenem Jahrzehnt war ich viel mit der Eisenbahn unterwegs, meist gen Bonn – der damaligen Bundeshauptstadt. Wie heute kann ich mich an unvergessene, romantische ICE-Fahrten entlang des Rheins entsinnen; vornehmlich an den hohen steil aufragenden Felsriegel der Loreley, der sich dem Strom in den Weg stellt. Dort hing ich gelegentlich einer fernen, offenkundig sehr rar gewordenen Eigenschaft nach – dem Lachen, dem Lächeln, der Heiterkeit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich mich im Anblick der Burg Katz fragte, wo eigentlich die Ursachen dafür zu suchen sind, dass die Schönheit dieser Landschaft weder in den blick-scheuen Augen noch in den einbetonierten Seelen der Bewohner einen Widerhall gefunden haben.

Weltfremd? Vielleicht auch nicht: Das Fremde wird nah, die Nähe dagegen fremd. „Ist die Fremdheit also die paradoxe Signatur unseres Zeitalters“, schrieb die Historikerin Karin Priester 7 „das sich rühmt, Grenzen, Distanzen, Zeitunterschiede zu überwinden, Mentalitäten zu verschmelzen, kulturelle Unterschiede nur noch als folkloristische Restgrößen zu erleben und der ‚einen Welt‘ näherzukommen.“

Einem herbstlichen Schäferidyll gleicht mein Friedhof zu Schöningen. Endzeitstimmung überkommt mich, Verausgabungen des eigenen Ichs aus Vergangenem holen mich plötzlich ein. Zeitlupentempo, das nicht weichen will. Klar, sonnenklar scheint die Luft, gletscherblau das Firmament. Über all den Wipfeln ist Ruh. Unter der Erde sowieso.

Ich denke an meinen Jugendfreund – den Dorfschulmeister mit seiner Gitarre. „Testament eines Verkommenen“ hatte er im Anflug seiner Depressionen auf einen Zettel geschmiert, bevor er auf einem Nebel verhangenen Landweg Hand an sich legte. Für ihn gab es keinen Baum geschmückten Friedhof, keinen dauerhaften Grabstein nirgendwo.

Ich denke an meinen langjährigen Journalisten-Kollegen. Aufgerieben zwischen den Kriegs-Fronten im Nahen Osten. Erschossen vor seiner Haustür in Beirut. Nachruf keinen. Friedhof keinen. Ich denke an eine Freundin zu meiner Frankfurter Zeit in den Jahren 1980 bis 1990. Einst hatte sie als erfolgsversprechende, attraktive junge Soziologin „den Marsch durch die Institutionen“ riskiert. Bevor sie sich – aufgedunsen und ausgemergelt – arbeitslos um ihren Verstand in den Tod getrunken hatte.

Viele, sehr viele, ja zu viele verrannten sich in ihrer autonomen Lebensvision, jagten ihren Lebensideen und ihren Lebensgefühlen unablässig hinterher. Zu viele liegen nach nahezu zwei Jahrzehnten später verstreut auf den Friedhöfen des Landes, wenn überhaupt. Aus den Demonstrationen, aus dem Aufbegehren von einst wurden Schweige- oder auch Trauermärsche meist auf den anonymen Begräbniswiesen.

In der deutschen Sprache summen kaum Melodien. Kein Ort nirgendwo. Sehnsucht nach Weltweitweg-Grenzen. Ich fühlte Fernweh und meinte Heimweh. Augenblicke. Heimat ist mir früh genommen worden. Heimjahre mit weggesperrten Kindern folgten. Gewalt an Kindern. Kasernierung wie Sträflinge. Und immer wieder Gewalt mit Knüppeln, Einschlag mit Fäusten in junge, verängstigte Gesichter auf ihrem ohnehin beschwerlichen Weg zu einem ordentlichen Deutschen.

Sehnsucht nach dem Friedhof zu Schöningen? Nein, schon der Klang des deutschen Tonfalls in meinen Ohren beantwortete solch ein Liebäugeln. Diese Schallwellen speisen Herrschaftsinstrumente der Abgrenzung, Ausgrenzung, Entgrenzungen – Sprachgrenzen von Oben und Unten. Es bleiben fremde Misstöne in einem lustfeindlichen, entsinnlichten Lebensrhythmus. „Entfremdung“, schrieb mein Kollege Norbert Klugmann, „geschieht auch in Zehntelsekunden. Ich habe es erlebt. Und sie hält an, man kann dann kaum noch was dagegen machen. Müsste es wohl auch wollen.“ Ich wollte nicht.

In meinen jungen Jahren konnte ich derlei wiederkehrende Fremdheits-Momente übersehen, verharmlosen. War ich doch selbst atemlos, ein vom täglichen Konkurrenz- und Leistungsdruck in Redaktionskasernen deutscher Magazine Getriebener, von leidenschaftlicher Unrast beseelt nicht unter zu gehen, einfach bestehen, überleben zu wollen. Eben ein junger Schreiberling, der in seiner aufklärerischen Besessenheit in vielen, vielen Druckzeilen monomanisch nach seinem eigenen gedruckten Namen fahndete. Einfach deshalb, weil sich eine fett markierte Benennung des Egos in Schwindel erregender Millionenauflage wie ein Lebensdurchbruch, wie eine selbst gestrickte Karriere anfühlte. Trügerisch.

So manche Journalisten aus meinem Umkreis blieben auf der Strecke, hielten den tagtäglichen Druck nicht stand, wurden als „Betriebsunfälle“ abgebucht. Sie soffen sich zu Tode, sprangen aus dem Fenster, verschwanden monatelang von der Bildfläche, kratzten sich Pulsadern auf, landeten in der Psychiatrie, erstickten im eigenen Kot. Oder sie waren vom Konkurrenz- oder Leistungsdruck Getriebene, auf Kriegsschauplätzen ferner Länder – gejagt, erschossen. Ihre Leichen geben zumindest so viel her: eine hautnah bebilderte Illustrierten-Story, auch im TV-Format. Ein Leben für ein Leben. Klappe zu.

Jean Amérys Diskurs über den Freitod8 fand ich die bemerkenswerte Passage: „Es ist, als stieße man eine sehr schwere, in den Angeln ächzende, dem Druck widerstrebende Holztür auf, um ins Helle zu gelangen, Man wendet all seine Kraft auf, tritt über die Schwelle, erwartet nach dem Dämmergrau, in dem man stand, das Licht: stattdessen aber ist es nunmehr eine ganz undurchdringliche Finsternis, die einen umgibt. Verstört und angstvoll tastet man um sich, erfühlt Gegenstände da und dort, ohne sie identifizieren zu können. Sehr langsam gewöhnt schließlich das Auge sich ans Dunkel …“.

Hamburgs Totenacker Ohlsdorf, der größte Park-Friedhof der Welt mit 235.000 Gräbern, war längst zu einem ungewollten Ort vergessener Evergreens geworden. Trauer. Melancholie. Immer wieder galt es für die Verlagsspitzen Nino Rossos (*1926+1994) „Il Silenzio“ oder Fabrizio de Andrés (*1940+1999) „Andrea“ als Abschiedsmelodie an den Gräbern intonieren zu lassen. – Ein bisschen Nostalgie, viel Wehmut, Tränen über Tränen, Legenden über Legenden, Abschiedszeremonien. Alle hatten sich mit dem Tod einst erfolgreicher, vieler nahestehender Kollegen abzufinden. Und zur Abfindung aus dem Arbeitsverhältnis gab es einen Beileids-Scheck der Konzernspitze für die Hinterbliebenen. Schweigen. Seelen aus Holz.

Jahrzehnte saß ich in Zeitungsredaktionen ein. Die längste Zeit verbrachte ich in einer schmalen mit grau getönten Magnet-Wänden ausgestatteten, klimatisierten Zelle – den beschaulich weitläufigen Blick auf die Hamburger Außenalster inbegriffen. Wehmut nach Freiheit. Damals, als ich anfing, glaubte ich noch an den „Marsch durch die Institutionen“, an größere soziale Teilhabe vieler an dem unverschämten Reichtum in diesem Land, auch an Chancengleichheit in der Bildungspolitik; überhaupt an den gesellschaftspolitischen Veränderungswillen, an die Offenheit eines kritischen Dialogs, an meine und an die Lernfähigkeit anderer. An Menschlichkeit. Als ich dann aufhörte, besser gesagt ausstieg, war ich nicht resigniert. Vielmehr ging mir immer und immer wieder ein Satz durch den Kopf, der mich seither begleitet: „Das kann doch nicht alles gewesen sein.“

Misstrauen, Hab-Acht-Stellungen waren zu meinen Wegbegleitern geworden. Doppelrollen, Doppelbödigkeiten, Doppelspiel – überall. Die authentischen, tatsächlichen Biografien erschreckten jeden, der von ihnen erfuhr. Ein Reporter-Kollege für die Dritte Welt, der bei mir ständig freundschaftlich ein und ausging, war in seinem früheren Nazi-Dasein KZ-Kommandant. Der Nachbar von nebenan lieferte regelmäßig Berichte, Eindrücke, Befindlichkeiten ans Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit nach Ostberlin. Der Freund aus Prag entpuppte sich in späteren Jahren als Agent der Geheimpolizei StB. Die Zimmer-Nachbarin in Bonn mauserte sich zur Liebesdienerin eines Bundeskanzlers.

Unbemerkt war mir mein Lebensrhythmus, mein ureigenes Lebensgefühl genommen, umgepolt worden. Ganz allmählich begann zudem die Technokratie-Elite der westlichen Welt, den Mensch zu entmenschlichen, die Demokratie zu entdemokratisieren und die viel zitierten Politiker zu entpolitisieren.

Wir leben in der Gegenwart in einer atemberaubend flüchtigen wie auch gehetzten modernen Zeit. Die Konsumgesellschaften, das materielle Verlangen weisen dem Menschen die Rolle zu, einzig und allein ihrer Befriedigung nachzujagen. Im Blickfeld rückt nicht etwa eine postmoderne Moral, Verantwortung, Daseinsfürsorge, allenfalls das geschmeidige Wohlgefallen eines Markenartikels. Das Behagliche, das Bequeme wird nur deutlich, wenn das Nutzlose in den Mülleimer fliegt. Und Weggeworfen, aussortiert wird in dieser Wegwerfgesellschaft gedankenlos, rücksichtslos.

Mich hatte das Grundgefühl eines sterilen, stereotyp vorbestimmten Lebens erfasst. Auch die scheinbar unabdingbare Einsicht, dass ich mich dieser technologisch-digitalen Diktatur zu beugen habe, löste in mir tiefe Verbitterung, Ohnmachtsgefühle, Resignation aus. Das war eben nicht der Stoff, die Konfliktfelder, aus denen meine Träume, Hoffnungen, Ziele waren. Menschen, denen ich unterwegs begegnete, wurden dabei zu Figuren, Leute zum >Anmachen<, >Ausquetschen< und >Abmelken< auf die harte, mal auf die weiche Tour. Warum sie an die Öffentlichkeit gingen, ihr Leid, ihr Schicksal oder auch ihre Ängste schilderten – das war im Prinzip nebensächlich. Was zählte, war die Geschichte, die andere „vom Stuhl reißen“ sollte. „Output“ hieß das in der Redaktion, Zeile um Zeile, Story um Story, Auflage um Auflage, Profit um Profit.

Dabei gab es von außen betrachtet nicht einen wesentlichen Grund, larmoyant Klage zu führen, innere Befindlichkeiten kokett zu kultivieren. Im Gegenteil: Ich verdiente gut, Sportwagen, Jet-Set-Journalismus, Luxus-Hotels, an vielen Airports wartende Mädels.

Ehefrauen wurden unter Stuck verzierten Decken mit Gobelin-Wandteppich im Altbau zu Hamburg abgestellt, Boutiquen-Einkäufe inbegriffen. Heute hier, morgen dort – Paris, Rom, New York, Buenos Aires, Nairobi … Wir durchlebten eine Ära in diesem Journaille-Milieu, in der das Zusammensein offenbar nur eine Faszination freisetzte, kannte, duldete, immer erneut speiste. Vordringlich galt es den Bedeutungsdrang zu füttern, Selbstbespiegelung zu schärfen und natürlich Triebe zu befriedigen. Über Sex wurde fortan geredet, getuschelt, gelispelt. Die Lust galt es zu entblößen, die Wichtigkeit heraus zu kitzeln, die Libertinage zu durchleben – Promiskuität der leisen Lagen – Tonlagen.

„Sie alle hielten sich für Persönlichkeiten der Geschichte, für öffentliche Größen, nur weil sie ein Amt hatten, weil ihre Gesichter durch die Presse liefen, denn die Presse will ihr Futter haben, weil ihre Namen durch den Äther sprangen … Und wenn die Welt auch nicht viel von den beamteten Weltgeschichtlern hielt, so raschelten sie doch ständig mit ihnen, um zu beweisen, dass der Vorrat an Nichtigkeiten und Schrecken nicht erschöpft, dass Geschichte noch immer da sei.“ So gedacht, so formulierte der Schriftsteller Wolfgang Koeppen (*1906+1996) in seinem bereits 1953 erschienenen Buch „Das Treibhaus“ Sein und Schein der Politiker-Klasse in der Bonner Republik 9 . Diese Koeppen Aphorismen galten letztendlich so manchen kritischen Antriebsfedern in Bonn, nunmehr in Berlin wie auch anderswo.

Ich blickte hinter die Fassaden des neureich erkalteten >Machertums<, war ich doch über lange Strecken ein Teil jener Männer-Kulisse. Ich hatte damals schon das Gefühl, dass der Kampf zwischen Männern und Frauen mehr war als ein Geschlechter-Kampf, wie er wohl immer noch dort zu beobachten ist, wo Männer sich in ihren angestammten Positionen bedroht fühlen. Es schien mir so, als würde sich mit den Frauen ein neues kulturelles Gesellschafts-Verständnis durchsetzen, als ginge hierum der eigentliche Kampf zwischen den routinierten Alleskönnern und Frauen neuer Nachdenklichkeit.

Es war der Sozial-Philosoph Jürgen Habermas, der von einer zunehmenden Entkoppelung von System und Lebenswelt sprach. Aus dem System der verwalteten Welt gliedere sich nicht nur die Lebenswelt aus; innerhalb dieses Systems erfolge zudem ein Substanzverlust des Politischen; Politik in einem ernst zu nehmenden Sinne sei in Basisinitiativen und neuen sozialen Bewegungen zu finden.

Wenn ich nun noch einmal in meinen Notizblöcken blättere, so ließ ich mich von dem Grundgedanken leiten, dass ich über weite Strecken Zeitzeuge, Begleiter eines aberwitzigen Jahrhunderts war. Mein Buch umfasst 60 Jahre – und sechs Jahrzehnte sind kein Tag. – Was ich wollte, was aus mir geworden ist. Innenansichten. Meine Leserinnen und Leser werden unweigerlich Rückschlüsse zu ihrem Leben suchen, Vergleiche anstellen. Sie werden sich auch fragen, welche Fortschritte oder Verbesserungen erreicht worden sind. Fehlanzeigen.

Aber die allerersten Rückläufe gelten mir als Autor. In diesen Zeilen und Betrachtungen öffne ich mich – nicht als Exhibitionist, Voyeur, Exot oder Abenteurer aus fernen Ländern. Ich betrachte mich als einen gesellschaftskritischen Wegbegleiter dieser Zeitläufe. Ich skizziere mein Leben, um Vergangenes, Erreichtes, Verlorenes ins Blickfeld zu rücken. Dabei habe ich es niemanden heimzuzahlen oder offene Rechnungen nirgendwo mit irgendjemanden zu begleichen.

Ich erzähle mein Leben, ich betrachte – auch selbstkritisch – mein Lebensschicksal als symptomatisch für viele Hunderttausende von Menschen der Nachkriegsgeneration. Ich schildere Ereignisse aus meiner Wahrnehmung, Deformationen im deutschen Journalismus, Eitelkeiten und Koketterien in der Politiker-Klasse. Verzagtheit. Ohnmacht. Ich skizziere meine Zeitläufe aus Deutschland, meine Jahre in Italien, Frankreich, Österreich. Ich berichte über meine Reporter-Reisen in Europa, Süd- und Nordamerika, Asien und Afrika. Versager-Ängste. Es ist die Wirklichkeit, aus dem der Stoff für Romane entsteht. Nur mit dem Unterschied – für mich gilt der deutsche Buchtitel des amerikanischen Autors Norman Mailer (*1923+2007) „… und nichts als die Wahrheit“.10

Als ich Deutschland Ende der achtziger Jahre im vergangenen Jahrhundert verließ, zunächst nach Italien, dann nach Frankreich und letztendlich nach Österreich zog, wollte ich in einen anderen kulturellen Lebenskreis treten, eintauchen und mich neu entdecken. Ich suchte nach Entspannung, höflicheren, freundlicheren, den Menschen direkt betreffenden Umgangsformen als sie im Land meiner Väter gelebt wurden. Ich suchte nach Authentizität. Ich war den selbstinszenierten Stress – das alltägliche Misstrauen der Menschen untereinander, die Hahnenkämpfe, Wichtigtuereien, Statussymbole Leid. Sehr oft, wenn ich von einem langen Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückkam, spürte ich die Verrohung des zwischenmenschlichen Umgangs besonders scharf, war ich der Kälte in diesem Land überdrüssig. Gefühlsverarmung drohte. Ich fror.

Gewiss, gewiss. Gründe dafür gibt es derlei viele und nicht nur solche, die Deutschland zuzuschreiben sind. Wohl keine Zeit, wohl kein Jahrhundert, folgte so bedingungslos niederschmetternd seinem Niedergang; dem Verfall von Moral wie die Zerrüttung unserer Zivilisation. Wohl in keinem Jahrhundert keimten unverhofft zaghafte Träume, Visionen, Zukunftsfragmente, klagte sich das Prinzip Hoffnung ins Alltagsleben der Menschen ein. Vielleicht ein Aufbruch zu einer zaghaft angedeuteten >konkreten Utopie<. Wunschträume?

Da waren die beiden Weltkriege, die systematische Ausrottung von 14 Millionen Menschen in den Hitler-Stalin-Diktaturen, deutsche Orte der Juden-Vernichtung – ihre Befreiung. Es folgten die fünfziger Jahre, Wiederaufbau, Wohlstand, Verdrängung der Nazi-Verbrechen, Unfähigkeit zu trauern, Kalter Krieg zwischen Ost und West, Wiederaufrüstung, Freund-Feind-Denken.

An den Notstandsgesetzen in den sechziger Jahren entzündete sich die Rebellion der Außerparlamentarischen Opposition (APO) gegen die Generationen der Väter. Die bleierne Zeit der Siebziger waren geprägt durch den Baader-Meinhof-Terrorismus, Berufsverbote; Feminismus, Wandel der Liebesmoral, Frauen-Rechte. Die Wiedervereinigung der alten Bundesrepublik mit der nicht mehr überlebensfähigen DDR verdeutlichte, dass die postindustrielle Gesellschaft bereits Wirklichkeit geworden ist.

Auf dem Wege nach Europa folgte die Einführung des Euro als europäische Einheitswährung zu Beginn des zweiten Jahrtausends.

Im neunziger Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts zeichnete sich bereits der Paradigmen-Wechsel, nämlich das Ende der alten arbeitsteiligen Industrie-Gesellschaft ab. Das alte Jahrhundert mit seinen Gewohnheiten und Erfordernissen hatte sich schleichend verabschiedet. Der Euro sollte die Antwort der Europäer auf Globalisierung, die Digitalisierung der Welt durchs Internet und ihrer Märkte – das Leben schlechthin sein. Wettbewerbsschlachten durchdrangen unser Leben, Leistungsdruck oder auch Leistungsoptimierung in Unternehmen – Krieg an den Börsen der Finanzspekulanten. Gewinnsucht als Glaubensbekenntnis. Aktiennotierungen, Börsen-News glichen der Frontberichterstattung einstiger Kriegsverläufen. Nationen kapitulierten ohne dass ein Schuss gefallen war. Banken brachen zusammen, neue Super-Reiche zockten, sahnten, schöpften ab, ohne je gearbeitet zu haben.

Bittere Armut, Elends-Flüchtlinge, Elends-Steppen waren zwangsläufig. Entwertung des Faktors Arbeit einschließlich ihrer Menschen folgten. Sie galt es sinnigerweise „freizusetzen“ mit Billiglöhnen, Billigpreisen – hinein in die Massen-Erwerbslosigkeit von Millionen und Abermillionen arbeitslosen Menschen allein in Europa.

Hastige Epochen schnelllebiger Austauschbarkeit schwappten schon zu Beginn des zweiten Jahrtausends über unsere Kontinente; Umbau wie Verfall des Sozialstaats inklusive. Soziale Kriege der Verteilung.

Und in Afrika? Dieser an Bodenschätzen immens reiche Kontinent erlebt unvorstellbar Trockenheit großer Regionen, Hungersnöte, Epidemien. Alle zwei Sekunden stirbt ein Mensch an Unterernährung bei blühendem, profitablem Organhandel in und aus der Dritten Welt.

Dabei wussten wir allesamt nicht so recht, ob der homo sapiens tatsächlich über die weltumspannende Tragweite jener Umbrüche umfassend informiert war. Und das eingedenk mit unseren nahezu 100 TV-Kanälen, iPads, Laptops; eben den Welten des Internets, die Tag für Tag in unserem Bewusstsein jonglieren, auf unseren Schaltzentrum einhämmern. Die Boulevardisierung des gesamten öffentlichen Lebens zum Ende des neunziger Jahrzehnts, vorangetrieben durchs Privatfernsehen und Internet, verschlangen Summen – Unsummen.

Die vielen Dinge machen arm. Zumindest nach Befinden des Schriftstellers Max Frisch (*1911+1991) „leben wir in einer Zeit, in der die Menschen nicht mehr in der Lage sind, zu definieren, was eigentlich Kultur ist“. Schöne Zeiten, schöne Aussichten. Sie deuten das Ende einer Denkweise an, die sich als eine Epoche übergreifende Aufklärung verstand. Der mit Terroranschlägen geführte „Dritte Weltkrieg“ um kulturelle Hegemonie und Selbstverständnis hat längst begonnen. Wir haben den Überblick verloren, wenn wir ihn je gehabt haben sollten oder auch nur wollten. Wir wissen hingegen eines zweifelsfrei: Unsere Freiheitsrechte sterben zentimeterweise.

Indes: Ich begreife auch mein Dasein, meine Erinnerungen, Widersprüche, Konflikte, Verzagtheit wie Euphorie als unverbrüchliche Seismografen in den Übergangs-Jahrzehnten aus dem analogen ins digitalisierte Zeitalter. Ich zeichne mein Dasein auf, um Vergangenheit, Verdrängtes, Vergessenes vieler ins Blickfeld, ins Bewusstsein zu rücken, als gesellschaftspolitischen Aufriss sozusagen. Mein Leben glich atemberaubenden, auch lustigen wie spannenden Berg- und Talfahrten in einer Achterbahn.

Es ging stets rauf wie runter. Dabei rast die Zeit übereilt davon. Wir spüren es, alles wird uns im Alltag zu viel. Das ständige Blinken und Bimmeln von Handy und Smartphone, die ausnahmslos jedes Vier-Augen-Gespräche, jeden Blickkontakt zu sprengen drohen, Prestige, Status, Reputation. Unisono – wir haben abrufbar zu sein. Leise deuten Philosophen der Moderne auf einen Ausweg hin: wieder Muße zu empfinden, Muße zu leben.

Ich bin nach meinem Fußweg entlang alter und neuer Gräber, vorbei an vom Wetter zerfressenen Steinen, zerborstene Inschriften wieder am Kapellen-Portal des Friedhofs meiner Heimatstadt angekommen. Wieder suchen meine weiten Blicke ein Schäferidyll im Irgendwo. Wieder halte ich Ausschau nach Männern in schwarzen Anzügen mit weißen Handschuhen.

In meiner Fantasie vom Friedhof und Tod muss sich solch ein harmonisch-anheimelndes Bild festgezurrt haben. Klar und bitterkalt ist die Luft. Über allen Wipfeln ist Ruh – an diesem Nachmittag fast menschenleer. Wenn da nicht Spaziergänger mit oder ohne Hund, junge Mütter mit Kinderwagen oder auch junge Pärchen mit Thermoskanne und Brötchentüte zwischen den Grabreihen schlenderten. Dieser Friedhof ist nicht nur für mich ein Stück Heimat geworden. Tempi passati, die Zeit – unsere Zeit, meine Zeit ist vergangen, verrauscht, verhuscht, verpfuscht, verflossen und verweht – wir vergehen mit, bemerkte der österreichische Schriftsteller Jean Améry (*1912+1978) in seinem Büchlein „Über das Altern“11.

Der Tod ist gemeinhin der Höhepunkt des Lebens, so heißt es vielerorts. Der Trauer um den Verstorbenen folgte schon immer eine Inszenierung für die Nachwelt. Das wissen wir hinlänglich. Letztendlich bedürfen all die Schwermut, Trübsinn und Kummer eines Platzes der Erinnerung des Gedenkens, Friedhöfe genannt. Vornehmlich auf solch einem Todesacker werden sich die Menschen ihrer Endlichkeit bewusst.

Von der gegenüberliegenden Müller-Mühlenbeinstraße wirbelt leise eine Trommel aus angrenzenden Häusern. Ich schließe meine Augen, sehe mich an einem Hang stehen. Hinter mir mein vorbeigerauschtes Leben. Ja, sicherlich doch – das war schon ein wenig so, wie Winston Spencer Churchill (*1874+1965) einst pathetisch formulierte, indem er schrieb: „Das Leben ist wie ein Theaterstück. Zuerst spielt die Hauptrolle. Dann die Nebenrolle. Dann souffliert man den anderen, Und schließlich sieht man zu, wie der Vorhang fällt“.

Natürlich stellte ich mir die Frage, ob sich die junge Generation, für Lebensgefühle und Alltagsbedingungen früheren Jahrzehnte noch interessieren mögen. Augenblicke sind gefragt. Sie gilt es, im zugedröhnten Hier und Jetzt auszukosten.

Ich hingegen machte mich vom Friedhof auf ins Zentrum der Heimatstadt Schöningen am Elm zu meinem Geburtshaus auf dem Marktplatz, den ich nach zwei Jahrzehnten wiedersah. Ich wollte leben, an meiner Autobiografie schreiben, an der vorgefühlten Grenze zum Tod zurück ins Leben finden. Dort in diesem Kleinstädtchen hatte ich in Jahren des Kalten Krieges zwischen Ost und West meine prägende Kindheit verbracht. Ich begann mein Buch zu schreiben: „Reporter-Leben in wilden, zerrissenen Jahren. Keine Zeit für Wut und Tränen Das Fremde wird nah – die Nähe fremd. Kein Ort nirgendwo.“

Aukrug in Schleswig-Holstein, Juli 2017 R.O.