Читать книгу Keine Zeit für Wut und Tränen - Reimar Oltmanns - Страница 7

ОглавлениеKein Ort nirgendwo - Ichgrenzen in einem Städtchen

Schöningen am einstigen Zonenrand

In der Heimat vermisst dich niemand, in der Fremde erwartet dich niemand.

György Konrad in einem Essay über das Verschwinden zu Lebzeiten

Als Bub schaute ich vom Fenster oben herab auf Menschen und Geschehen. Meist an den Sonntagnachmittagen durfte ich im gut gepolsterten Sessel meiner Großmutter Platz nehmen und auf den Marktplatz luchsen. Unisono graue Putz-Fassaden galten meinem Blickfang, versteckten seinerzeit filigranes Fachwerk-Gemäuer in gegenüberliegender Häuserfront. Diese Welt war eng, die übertünchten Fassaden noch kleiner, der Marktplatz entsetzlich klein. Es war das Milieu der deutschen Kleinbürger-Gesellschaft aus Einzelhändlern, Handwerkern, Beamten und ehemaligen Parteigenossen der NSDAP.

Es waren Menschen, die den Zusammenbruch Deutschlands 1945 seelisch nicht verkraftet hatten, flüsternd versteht sich; die nunmehr ungewohnten Zeitläufte fortlaufend beklagten. Auf diesem Kopfsteinpflaster im Kleinstädtchen Schöningen mit seinen 15.000 Bewohnern im Braunschweigischen Land, ganz nah der Zonengrenze, brodelte freilich nur auf wenigen Hunderten Quadratmetern Leben, Flüchtlingsleben, Schwarzmarkt-Leben, Besatzer-Leben in den frühen fünfziger Nachkriegs-Jahren. Ansonsten wurde geschwiegen. Betretene, auffällige Ruhe.

Heute kommt es mir vor, als habe meine Kindheit nur Schwarz-Weiß-Farbtöne gekannt. Meine Welt, das war seinerzeit der äußerste Zipfel des alten Westens. Am Sonntag kletterten wir unter Obhut der Zöllner auf die Hochstände hinauf und sahen „rüber“; schauten neugierig, was hinter dem Todesstreifen zwischen BRD und DDR passieren mochte. Verminte Stille, Grenz-Schäferhunde. Es war noch immer irgendwie Krieg – Nachkriegs-Zeit. Männer ohne Beine, Frauen mit großen Kopftüchern.

Irgendwie schien die Zeit stehen geblieben zu sein; zumindest lebten viele Menschen in diesem Städtchen zu Schöningen wieder so unbedacht wie einst zur Jahrhundertwende. Dabei war Aufbruch angesagt, am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft; die liberalste Verfassung, die sich die Deutschen jemals gegeben hatte – die Bundesrepublik Deutschland als ein Garant der Meinungsfreiheit, der Menschenrechte war damit gegründet worden.

Nur in Schöningen fuhren sie noch mit Pferdewagen über Pflastersteine; einmal in der Woche kam der Jauchewagen, um die Plumpsklos abzuholen. Die Frauen schrubbten ihre Wäsche in Zuber, und jeder Fünfte lebt von seinem erarbeiteten Geld auf dem Bauernhof. Trotz aller Niederlagen, Entsagungen, Entbehrungen, Tod wie Leid – den im Braunschweigischen Land fällt der mentale Abschied vom Kaiserreich, Diktatur wie Unmündigkeit schwer, sehr schwer.

Dieses Schöningen in seiner duldsamen Normalität, im Volksmund geringschätzig als „schiet Scheinig“ abgetan, war ein unfreiwilliges Sittengemälde deutscher Kleinbürger und Bauern. Von weither hatten sich Kind und Kegel mit ihren Kutschen- und Handkarren bis ins Braunschweiger Land durchgeschleppt; aus den Masuren, Schlesien, aus dem Pommern Land. – „Maikäfer flieg. Der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt. Maikäfer flieg.“ Wohl kein anderer Refrain umschrieb lebensnaher die Flüchtlings-Ohnmacht jener Jahre als das besungene Volkslied aus dem Dreißigjährigen Krieg um 1618. Wiederholungszwänge. Zeitlupen-Beobachtungen, die sich in meinem jungen Gedächtnis festzusetzen vermochten. Vielleicht auch deshalb, weil mich offenkundig diese sonderbar verzerrten, verlausten Köpfe Zeit meines Lebens nicht mehr loslassen sollten, mich wohl auch prägten.

Es sind Augen-Blicke von verängstigten, ausgemergelten Menschen, von gefurchten, abgerichteten Gesichtern, die auf dem durch Pferdekot und Pferdejauche verdreckten Kopfsteinpflaster Tage um Tage ausharrten. Augen der Angst, des Elends. Sie waren auf der Flucht. Und dieser besagte Marktplatz zu Schöningen vor meinem Elternhaus war nun einmal der hastige Umschlagsplatz gestrauchelter, entwurzelter Familien. Lebensschicksale auf dem Weg in die Ungewissheit, nach irgendwo in Deutschland, egal wohin; nur weg vom Russen, weit weg. Sie baten um Obdach, um warme Decken, Milch, Brot.

Dieser nach Fäulnis und Leichen riechende kleinstädtische Knotenpunkt war für zig Frauen ein Eldorado – ihre Rettung vor weiterer Männer-Gewalt, Soldaten-Gewalt. Historiker schätzen, dass allein von Januar bis Juni 1945 bis zu 1,9 Millionen Frauen missbraucht und geschändet wurden. Schweigen. Genaue, überprüfbare Zahlen gibt es nicht. Monat für Monat passierten durchschnittlich 200 aus den Ostgebieten von langen Fußmärschen ausgemergelte, versprengte Familien aus den einstigen Ostgebieten die Kontrollstation Hötensleben. Der Marktplatz in Schöningen bekam unablässigen Nachschub, füllte sich mit 20.000 hungrigen Mäulern wie von selbst. Insgesamt waren bis 1950 etwa 7,8 Millionen Deutsche gen Westen unterwegs.

Ich erinnere mich an meinen ersten Klassenlehrer Grunwald in der Wallschule. Ich war in diesem roten Backsteinbau am 17. April 1956 eingeschult worden. Grunwald war ein vom Kriege gezeichneter Pädagoge, der uns zuallererst beibrachte, den anderen ausreden zu lassen und nicht ständig ins Wort zu fallen. Toleranz war gefragt, auch wenn wir das nicht so nannten. Nachsicht hatte ich vor allem bitter nötig.

Ich war und bin ein Linkshänder, der nun auf einmal alles mit der rechten Hand zu schreiben hatte; ein junger Bub, der von einer latenten Lese- wie Rechtschreibschwäche begleitet wurde, statt „ei“ immer und immer wieder „ie“ vorlas; zur allseitigen Belastung seiner Klassenkameraden. Außenseiter. Jeden Schul-Vormittag vor der großen Pause packte Grunwald sein Frühstücks-Brot aus. Er verteilte tagein, tagaus, Schnitten an seine hungernden Jungen wie Mädchen. Auch den Begriff Solidarität kannten wir damals noch nicht.

Ich lernte in Schöningen aber sehr schnell und nachhaltig für mein Leben: einer für alle, alle für einen. – Heimatgefühl oder auch das, was ich dafür einstweilen gehalten habe.

„Heimat“, schrieb der Philosophie-Professor Christoph Tücke12, in einem Essay über die Rehabilitierung dieses Begriffs, „ist ein deutsches Wort, das sich nicht umstandslos in andere Sprachen übersetzen lässt. Heim, Haus, Schutz, Sesshaftigkeit schwingen da mit. … Heimat ist, wo man zu Hause, geborgen, mit allem vertraut ist. Heimat ist keine heile Welt. … Heimat – das sind gleichsam Ausdünstungen, Lärm und Laute, Farb-Kolorierungen, Architektur, Tradition und Sprache. Erst „in der Fremde erfährt man, was die Heimat wert ist“, resümierte der Romancier Ernst Wichert (*1831+1931)13.

Ich erinnere mich noch sehr genau an den alten andächtig daliegenden Staatsbahnhof, damals ein Kernstück dieser Stadt; irgendwie schon das Tor zur Welt sozusagen. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert mit seinen geduckten Giebeldächern, üppigen Buchen auf dem Vorplatz mit Uhranzeiger auf dem Bushalteplatz und dem schwarz-weißen Ortsschild Schöningen für die Züge nach Jerxheim und irgendwo – diese zweigleisige Bahnstation war ein ruhender Pol, Ankunft und Aufbruch in einem. Hier jedenfalls kamen alle an in welchen Epochen auch immer – zusammengeschossene Kriegsgefangene, ausgemergelte Flüchtlinge, verwirrte Mütter mit ihren Kindern, seelisch Kranke, behinderte Menschen vom Ersten, vom Zweiten Weltkrieg, vom Kalten Krieg.

Sie alle quetschten sich mehr oder minder durch den schmalen, gesichtslos erkalteten Flur in die Freiheit oder das, was sie für Freiheit hielten. Diese kleine, unscheinbare Bahnstation war in ihrer weit gefächerten oft verwirrenden Wahrnehmung alles oder nichts. Abschied, Trauer, Hoffnung, Neubeginn. „Hier ist Schöningen, der Eilzug aus Helmstedt erhält Einfahrt auf Gleis eins. Der Zug endet hier.“ Endstation. Ein Bahnhof, der Jahrzehnte später zu einem verklärten Mythos gedieh. Mit dieser zweigleisigen Haltestation war eine bemerkenswerte patriotische Gefühlshingabe verbunden. Seine Gleise, Gebäude legten deutsche Ersatzhandlungen frei, die früher in den Strophen des Deutschlands-Liedes zu finden waren.

Damals knipste Eisenbahner Klaus Hoffmeister (er spielte des Sonntags Fußball bei Schöningen 08, linker Außenverteidiger zu glanzvollen Zeiten) all die Fahrkarten in seinem Kontrollhäuschen. Als ich einmal von ihm als siebenjähriger Bub mir eine Fahrkarte nach Jerxheim entwerten ließ, war ich stolz wie Oskar. Ich spürte in mir zum ersten Mal offenkundig das, was sich Fernweh nennt. Als ich im Jahre 2009 den zugesperrten Bahnhof mit seinen Abstellgleisen wieder in Augenschein nahm, da wurde ich stumm. Nein – in solch einem baulichen Verfall an diesem Ort – „hier ist Schöningen, bitte aussteigen, der Zug endet hier“ – das darf und kann nicht wahr sein. Mit der Schließung des Bahnhofs hat man meinem Schöningen kurzerhand ein Stück seiner Seele genommen. – Das Städtchen atmete provinziellen Mief. Fernweh.

Allenfalls der alljährliche Rummel in diesem Städtchen zwischen den Ost-West-Welten verlockte im Nachkriegs-Deutschland zu Aufbruchsstimmungen. Eine befreiende Ausnahme. Alle wollten beim Jahrmarkt dabei sein, Dreck wie Elend vergessen machen – Budenzauber, Spielmannszüge, Kneipengesänge, trunkenen Raufereien. Dabei reicht es vielen schon, sich mit selbst gebranntem Fusel zwischen Schießbuden und Karussells die Hucke volllaufen zu lassen. Genugtuung. Keine Kraft zum Feiern. Der Suff – eine einzige Quälerei.

Die Menschen kamen von weit her mit eigenen Mopeds, frisierten Motorrädern oder sogar in kleinen Autos. Mit Rene Carols (*1920+1978) Gassenhauer „rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“ schnalzten und schmachteten gekrümmte Gemüter dieser Jahre nur so dahin. Gelegentlich durfte auch ich mit meinen 50 Pfennig ein Karussell besteigen, auch Eiskugeln schlecken. Meistens verfolgte ich Budenzauber, Jubelklänge des Spielmannszugs „Rot Weiß“, Tanz und Jux an der Achterbahn, Raufereien, Kneipengesänge oben im ersten Stock vom Fenster – mein Logenplatz.

Meine Großmutter hatte nach dem Krieg ihren vierten Mann zu sich in ihr Haus geholt. Sie war eine sehr lebendige, zuweilen wilde Frau. Sie hatte eine Menge heimlich gelebter Männer-Geschichten bereits hinter sich gelassen und war infolge dessen ihrer Zeit weit voraus. Sie könne und wolle nicht allein sein und könne auch nicht nein sagen, wenn Männer sie nach Sex fragten, beteuerte sie zuweilen ganz beherzt. Ob sie jemals in ihrem Leben die „wahre Liebe“ gefunden habe, darauf konnte sie mir auch im hohen Alter keine Antwort geben. „Was heißt schon wahre, große Liebe“, entgegnete sie mit einer Gegenfrage.

„Papa“, wie sie ihren Mann Nummer vier nannte, wurde geheiratet. Vielleicht hat sie sich von ihrem „Papa“ Sicherheit versprochen. Schließlich war er ja in früheren Jahren für die Stempelgelder beim Arbeitsamt in Braunschweig zuständig. Eben eine Vertrauensperson, ein deutscher Kleinbürger mit Beamtenstatus. „Papa“ – Hans Hoff war ein sturer, kauziger Zeitgenosse von dickbäuchiger Gestalt. Er trug stets ein Jackett, an dem die ausgebeulten Seitenschlitze auf seine Extras der „Eigenversorgung“ auffällig hinwiesen; Würstchen, Frikadellen, Jagdwurstscheiben in Hamstertaschen – griffbereit.

Auf sogenannte Hamsterfahrten zu den Bauern im Umland war er häufig, fast täglich unterwegs. Er tauschte Pelze, Besteck oder auch Schmuck gegen Kartoffeln, Eier und Schinken, mauschelte um Preise, Schwarzmarkt-Preise. Vielleicht hat er auch seine Moral auf dem Schwarz-Markt verhökert? Keiner wusste es, keiner wollte es wissen. So manche Hungertoten säumten damals Ausfallstraßen zu den Rübenfeldern in Jahren des Elends.

Wenn der „Papa“ etwas zum Besten gab, war seine Tonlage grob. Grundsätzlich redete er nicht viel. Er muss es wohl geahnt haben, dass Hans Hoff in diesen Frauen-Haushalten mit ihren vielen unter zu bringenden Flüchtlingsfamilien der „Hanswurst“ war. Eine Randfigur. Er verbreitete das Fluidum vom traurigen, alten Clown. Teilnahmslos schlurfte er in seinen Hausschuhen mit Hacke und Wassereimer über den Markt zu den Schrebergärten. Hauptsächlich hockte er beinahe apathisch in der guten Stube, paffte Zigarren um Zigarren. Kein Ton, gelegentlich knackte eine Bockwurst direkten Weges aus der Jackettasche in seinem Kiefer.

Einmal in der Woche, das war sein Höhepunkt, ging es zum Pferderennen nach Braunschweig. Mal soll er bei den Rennwetten sogar etwas gewonnen haben. Mal. Fast immer gingen die Mieteinnahmen des Hauses meiner Großmutter drauf. Sie hingegen hielt unbeirrt zu ihrem Papa; gestand sie mir, er sei der erste Mann in ihrem Leben gewesen, der sie nicht geschlagen habe. Und das will schon was heißen in all den Jahren, in denen Männer ihre Ehefrauen wie nach einem „Naturgesetz“ abstraften, prügelten, erniedrigten je nach Belieben.

Ihr erster Mann, mein Großvater August Köhler, hatte es sogar in einem Anfall des Jähzorns fertiggebracht, ihr Kätzchen Mimie aus Eifersucht ins offene Feuer des Küchenherds zu werfen. Eines schien schon damals gewiss, obwohl ich als junger Bub allenfalls eine Vorahnung davon haben konnte. Ich wurde in einer zerrütteten oder auch zusammengewürfelten Familie groß, die nie eine glückliche Stunde erlebt hat oder auch erleben sollte.

Ich entsinne mich noch sehr gut an diese unverkennbare „Papa“-Figur, weil aus seiner Schlafkammer das Nachtgeschirr den penetrant scharfen Geruch von Altmänner- Urin mit einem Gemisch aus abgestandenem kaltem Zigarren-Rauch Haus und Hof verpestete. Sein Hauptaugenmerk galt dem Pferdekot. Eimerweise sammelte er auf dem Marktplatz die berühmten „Pferdeäpfel“ ein, um damit seinen Garten zu düngen. Bis 1959 musste Schöningen mit dem kalkhaltigsten Wasser Deutschlands (83 Härtegrade) vorliebnehmen. Aus umliegenden Dörfern kamen von Pferden gezogene Weichwasserwagen ins Städtchen. Und mit den Gespannen kam die Scheiße auf den Markt. Das war Hoffs Stunde.

Ansonsten schlichen die Leute zu Schöningen nach dem Zweiten Weltkrieg wie geprügelt durch die Gassen. Man musste nicht lange suchen, es wimmelte überall von deutschen Kleinbürgern. Ihr Lebensziel offenbarte Knauserigkeit mit bornierter Behaglichkeit. Damals, nach dem Krieg, hatten sie alle noch nicht sehr viel. Nur das Wenige galt es sogleich zu schützen, zu verteidigen wie ein Bollwerk zu barrikadieren – gegen das Fremde; Flüchtlinge, Zugereiste.

Dabei hatten sie immer geglaubt, gehofft, sich auf Seiten der Sieger wieder zu finden. Jedes Mal beschied ihnen die Geschichte den Verlierer-Gang. Nicht einmal, nein, immer wieder. Vornehmlich im Südosten Niedersachsens, der Metropole Braunschweig, in Städten Helmstedt, Schöningen, Schöppenstedt und seinem Umland, tritt „kleinbürgerliche Radikalität an die Stelle des ländlichen Konservativismus“, urteilte der Braunschweiger Oberlandesgerichtspräsident Rudolf Wassermann (*1925+2008). Die Menschen dieser Region ließen sich wetterfühlig schon oft von extremen Bewegungen mitreißen. In der Stadt Heinrich des Löwen zwangen 1918 die Bürger den Welfen-Herzog Ernst August (*1897+1953) zum Thronverzicht.

In der Weimarer Republik (1918/19 bis 1933) liefen sie Fahnen schwenkend erst den Roten nach. Dort, wo dann der sozialdemokratische Krankenkassen-Angestellte und spätere DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl (*1894+1964) zum Justizminister ernannt wurde, marschierten wenige Jahre später 1931 riesige SA-Kolonnen stundenlang durch das Stadt-Zentrum. Im Jahre 1932 wurde der Österreicher Adolf Hitler (*1889+1945) vom Braunschweiger Innenminister – wie von Gott gegeben und gewollt – zum Regierungsrat ernannt, damit er deutscher Staatsbürger wurde und für die Reichstagswahl 1933 kandidieren konnte.

Nach der deutschen Kapitulation – der Befreiung im Jahre 1945 – hissten Schöningens Bürger gleich zweimal zusammengeflickte weiße Tücher ihrer eilfertigen Ergebenheit; erst vor amerikanischen Panzern, sodann vor britischen Haubitzen. Fünf Kilometer oder knappe vier Autominuten von Schöningen entfernt – am Zonenrand – lauerte in Hötensleben fortan die Rote Armee hinter ihrem Rücken. Drohgebärden. Schreie vergewaltigter Frauen … … Schweigen.

Mittlerweile sind Wahnsinns-Zahlen historisch verbrieft, an ihnen gibt es nichts mehr zu deuteln. Mehr als drei Millionen Rotarmisten sind in deutscher Kriegsgefangenschaft gestorben oder gar ermordet worden. Mehr als eine Million deutscher Soldaten sind in sowjetischen Lagern umgekommen.

Eroberungen und Vergewaltigungen von Frauen wohnt ein kausaler, geradezu zwanghafter Automatismus inne. Für Männer hat es offenbar eine Folgerichtigkeit, ihre kriegerische Omnipotenz an Frauen auszuleben. In Zahlen: Im Großraum Berlin wurden 110.000 Frauen und Mädchen Opfer flächendeckender Massenvergewaltigungen; Tür um Tür, Etage um Etage, Keller um Keller. In den Ostgebieten waren es Hunderttausende von Frauen wie Mädchen, denen ihre Kleider heruntergerissen wurden. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance zu fliehen oder sich gar zu verstecken. Die in Ostpreußen geborene Publizistin Marion Gräfin Dönhoff (*1909+2002)14 schilderte wenige Jahre vor ihrem Tod, was wirklich geschah: „Tatsächlich waren nackte Frauen in gekreuzigter Stellung ans Scheunentor genagelt, zwölfjährige Mädchen vergewaltigt worden.“

Als kleiner fünf- oder auch sechsjährige Junge plagten mich auf dem Fenstersims mit Blick auf den Markt Ängste vor den Russen, obwohl ich einen Sowjet-Soldaten noch nicht einmal von weitem gesehen hatte. Unter einem Russen stellte ich mir bildlich einen großen Elefanten vor. Ein furchterregendes Mammut-Ungeheuer, das mit Stoßzähnen, seinem langen Rüssel von durchdringenden Trompetenlaute begleitet alles niedermachen, alles zerstören, alles töten konnte.

Das war der Russe – ein baumgroßer Gorilla – mindestens. Der bedrohte mich. Er ließ mich des Nachts nicht ruhig schlafen. Dieser Fantasie-Mensch hielt mich in seinem Bann gefesselt. Unverarbeitete Ängste rissen mich nachts aus meinen Träumen, ließen mich schlafwandelnd das Fenster aufreißen und hilfeschreiend auf den Markt plärren: „Hilfe, Hilfe, die Russen sind da.“ Es ist auch vorgekommen, dass ich im Pyjama direkt auf den Marktplatz in das gegenüberliegende Polizeirevier gerannt bin. Ob jung oder alt – wir hatten ja alle abgründigen Vorahnungen von dem, was sich hinter dem nahezu alles umspannenden Stacheldraht – dem Todesstreifen verbergen mochte.

Es waren jene denkwürdigen Tage um den 4. November 1956, an denen russische Truppen mit Brachialgewalt Ungarn überfielen, um die legitime demokratische Regierung der Ungarischen Volksrepublik zu stürzen. In Schöningen gab es derweil kein anderes Thema. Ich hörte zu. Ich war dabei. Ich erlebte mit. 15.000 Männer und Frauen versuchten die Sowjets mit ihren heranrückenden 16 Divisionen aus der Hauptstadt Budapest zu vertreiben. Vergeblich.

Etwa 200.000 Menschen flohen, 2.500 ließen ihr Leben. Und im weit entfernten Schöningen zitterte die Bevölkerung mit. Ungarn in Schöningen? Es gab wohl niemanden, der eine russische Invasion, etwa in einer militärischen Nacht-und-Nebel-Aktion nicht für möglich, in diesen wirren, angespannten Zeiten des Kalten Krieges für unwahrscheinlich hielt. – Fünf Kilometer oder vier Autominuten zum Krieg – die Rote Armee lauerte in Hötensleben. Todesängste …

Die Menschen strömten schweigend in sich gekehrt in das dreischiffige, gotische Kirchengebäude von St. Vincenz. Sie hatten sich nicht abgesprochen. Aber sie kamen. Der verhaltende Glanz, Stilelemente aus Renaissance und Barock, wirkten wie Balsam auf angekratzte Gemüter. Überfüllt war das Kirchen-Schiff bis hin zum Altar. Angst hatten sie. Eingehakt hockten sie auf den Bänken, sangen und sangen. „Ein feste Burg ist unser Gott …. – „Harre meiner Seele, harre des Herrn. … In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen, der treue Gott.“ Charismatisch war die Ausstrahlung des Pastors Walter Menzel (*1903+1991). Der Theologe, der in seiner kirchlichen Funktion eigentlich auch ein Psychotherapeut war, erinnerte daran, „dass wir als Menschen immer auch aus der Finsternis eigener Verlorenheit und Hilflosigkeit zu Gott kommen, aus unserer Nacht in sein Licht.“ Linderung für zerrissene Seelen jener fünfziger Jahre im letzten Jahrtausend. – Schöningen.

Verständlich, dass Frauen wie Männer aufgewühlt ihrem Tagwerk – meist im Braunkohle-Tagebau – nachgingen. Nachvollziehbar auch, dass die Gegner von einst, Amerikaner oder auch Engländer, wie Befreier auf dem Marktplatz umjubelt wurden. Wenn auch nur ein Jeep vor dem Rathaus auftauchte – Beifall war ihnen gewiss. Tommys und GIs betrieben oben auf dem Golfplatz eine Spionage-Abhörstation, hörten russische Telefongespräche bis in den Ural ab.

Jedenfalls kannte meine Großmutter, die Mämä, in ihrem Frauenkreis an den Kaffee- Kuchen-Sonntagen unablässig nur ein sie beherrschendes Thema mit ihren Freundinnen, den Damen Wollny, Kassebaum, der Flüchtlings-Frau Zirkler, der Krieger-Witwe Schlichting oder auch der Elle Dittmer. Schreckensberichte, Schreckenserlebnisse, Vergewaltigungen über Vergewaltigungen, Traumata über Traumata angerichtet von Männern, die in diesem Fall aus der Sowjetunion kamen und Hötensleben der Zipfel des Westens bedeutete. Sie saßen einträchtig am Nierentisch neben der obligaten Tütenlampe. Ihre Verlassenheit, aber auch die Verlassenheit des Grenzstädtchens Hötensleben war in der Silhouette des abendlichen Sonnenuntergangs spürbar; Wassertürme, Grenztürme, einstöckige Backsteinhäuser mit Pacoplatt-Verkleidung, vor jedem Haus eine Buche.

Am 19. November 1989 öffnete sich plötzlich – mir nichts, dir nichts – die schwer bewaffnete Staatsgrenze gen Westen; unvorstellbar, Hoffnung auf Nähe. Hastige Blicke in den Ortskern des DDR-Städtchens verrieten eine innere Leere der Verlassenheit, Aufgeräumtheit, auch der Lieblosigkeit. Leblos verstaubte HO-Läden, verfallene Höfe, rissiges Backsteingemäuer. Einsilbig protzte die Partei-Propaganda an ausgefransten Straßenrändern: „Tag der Nationalen Volksarmee…Tag der Frauen… Es lebe die Deutsche Demokratische Republik der Staat der deutschen Zukunft…“.

Auf mich wirkte Hötensleben wie eine Geisterstadt oder auch eine Filmstudio-Attrappe. Gespenstisch – ein Ort ohne Widerhall. Menschen, die dieses kommunistische Gemeinwesen aufbauen sollten, die waren nirgendwo mehr zu sehen. Sie hatten sich allesamt aufgemacht in die Freiheit, die sie Schöningen nannten; wo in Supermärkten Regale vom Schnellkauf leergefegt wurden. Nachholbedarf.

Mit ihrem heiseren Geschrei „Urat! Urräh!“ berichtete mit belegter Stimme Frau Zirkler damals nach dem Zweiten Weltkrieg ihrer Frauen-Runde. Sie standen ganz plötzlich in ihren knallgelben Uniformen auf unserem Hof. Unvergessen. Mit ihren Kalaschnikows im Anschlag zerrten sie uns in den Keller: „Dawai! Dawai!“ …

In den drauf folgenden Nächten kauerten die Frauen bei Kerzenlicht im Verließ. Strom gab es nicht, an Schlaf mochte keine denken. Ihre Gesichter hatten sie mit Ruß beschmiert und dreckige Sachen angezogen. Draußen vor der Tür lungerten russische Soldaten umher, stöberten Mädchen und Mütter auf. Ihnen eilte der gefürchtete Ruf voraus: „Frau komm, dawai, dawai.“ Als die Damen in der Kaffeerunde so erzählten, ihr Leid und sich beklagten, schienen sie jemanden ganz vergessen zu haben - nämlich mich, der ihnen wie gebannt zuhören mochte.

Vor der Wiedervereinigung im Jahre 1990 war die Ortschaft Hötensleben mit seinen 2.500 Einwohnern für mich jedenfalls unerreichbar; eine andere, in sich verschlossene Welt. Neugierde. Hier, genau hier, verlief der zehn Meter breite „Antifaschistische Schutzwall“. Es war ein Todesstreifen von 1.378 Kilometer inmitten durch Deutschland mit Grenzzäunen, Grenzmauern und ein Bollwerk aus zusammengeschweißten Eisenschwellen, Kontrolltürmen. Genau 872 Grenzgänger, Flüchtlinge fanden zwischen der BRD und der DDR in den Jahren 1961 bis 1989 den Tod. In der Ära des Kalten Krieges sah ich diese mit Waffen übersäte Demarkationslinie zwischen Ost und West fast an jedem Wochenende. Da spielte ich Zöllner. Das hatte ich den Uniformierten abgeguckt, glaubte ich doch einer von ihnen sein.

Vor ihnen musste ich mich nun verstecken. Ich wollte nicht wieder wie ein aufgegriffener Flüchtling von westdeutschen Grenzern mit einem VW-Bus nach Hause geschickt und meiner Mutter übergeben werden. Nein – da war ich lieber unbemerkt mit meinem Gummi-Roller auf den stummen, unkontrollierten Grenzen zum „Alten Fährhaus“ unterwegs, Limo trinken; vorbei an Schussanlagen, kläffenden Hunden an Laufleinen, den Zäunen, Selbstschussanlagen, Sichtblendmauern. Hektisch sprangen die Scheinwerferlichter in den Abendstunden von Baum zu Baum.

Über die Wipfel fegte der Lichtstrahl die Böschung hinab in die Weiten des Niemandslandes des morastigen Unterholzes. Ich glaubte mich an diese Landschaft zu erinnern. Schließlich hatte ich dort wichtige Jahre meiner Kindheit durchlebt. Aber was mir bleibt, ist sentimental und verschwommen, eine heimatlich verdichtete Atmosphäre mehr als ein präzises Gedächtnis. Schweigen. Grabes-Stille.

Gleichwohl suchten meine Pupillen die ehedem grabentiefe Frontverläufe; Gesinnungsgrenzen zwischen kapitalistischer wie kommunistischer Hegemonie – und das nicht nur für mich. Spannend, ja richtig prickelnd aufregend waren solch abgründige Frontabschnitte, Gesinnungsgrenzen. Atemnot. Unvorstellbar, wie hier Menschen systematisch wie Hasen über das Niemandsland gejagt, erschossen wurden.

Zur eigenen „Sicherheit“ hatte ich mir von meiner Eisenbahner-Kinder-Uniform die rote Schaffner-Mütze aufgesetzt, auch eine Trillerpfeife, gar eine Signalkelle umgehängt. Kinder-Fantasien als eine Kopie der Wirklichkeit, der Welt der Erwachsenen. Auch ich fühlte mich als Grenzer – ein Grenzer ohnedies.

Dabei konnte das Leben im Sperrgebiet einsam, still, sehr einsam sein. Nichts zum Spielen, keine Kinder, keinen Kumpanen, gar nichts. Langeweile. Dafür atmete ich eine unheimliche, fortwährende innewohnende, gespenstige Ruhe ein. Hier und nur hier erspürte ich die Metaphorik eines Satzes, der mich ein Leben lang begleiten sollte.

„Mit jeder Grenzüberschreitung nähert man sich dem Tod.“ Der war nicht nur in Hötensleben, der war mir später überall gegenwärtig. Es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis ich mich als Grenzgänger begriff – eben als einen Reporter, der überall und nirgends Grenzen überschritt, Grenzen verletzte, ebnete, Ich-Grenzen, Schmerz-Grenzen ausprobierte.

Hunger trieb die Menschen unten auf dem Markt mit ihren Bollerwagen und Brotkörben nach dem Krieg umher. Ein halbes Pfund Butter kostete 100 Mark auf dem Schwarzmarkt. Im einstöckigen Fachwerkgemäuer aus dem 19. Jahrhundert lebte ich mit zwei Frauen – besser gesagt mit Mutter und Großmutter. Mein Vater, ein Handelsvertreter namens Otto Friebel (*1903+1983), hatte mich im Jahre 1948 gezeugt. Als sogenannter eingedeutschter Nachfahre eines italienischen „Barons“ mit Land- wie Schlossbesitz in Umbrien empfahl er sich vornehmlich der Kleinbürgergesellschaft. Meiner Mutter sollen vor Liebes- und Lebensglück Tränchen gekullert sein. Keiner mochte es glauben, allesamt waren sie aber leichtgläubig einem Hochstapler aufgesessen. Wenige Monate später verschwand er über Nacht auf Nimmerwiedersehen. Alimente zahlte er nicht. „Wer überall zu Hause ist, haust nirgendwo“, war offenkundig seine Lebensmaxime. Seinerzeit waren Briketts bekanntlich knapp, das Abendlicht rar und unter den Bettdecken angenehm warm. Zwischenlager.

„Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“15 nannte der Frankfurter Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich (*1908+1982) ein bereits 1963 veröffentlichte Standard-Werk über deutsche Erosion, den Niedergang alter Familienstrukturen. Ich war solch ein vaterloses, unerwünschtes, halbwegs geduldetes Kind im Nachkriegsdeutschland – ein Bastard, Bankert, Niemandskind, Hurenkind. Es sollte nahezu zwei Jahrzehnte dauern, bevor Vorurteil und Vernunft in der Reform des Unehelichen Rechts im Jahre 1968 ein Stück Gerechtigkeit widerfuhr; der Gleichstellung ehelicher mit unehelichen Kindern.

Am Markt 6 – unserem Haus – war alles niedrig und dicht gedrängt. Wir hatten zwei Zimmerchen mit schmalen Innenraum, eine selten gelüftete Kammer, winzige Küche, ein giftgrün bemalter Kabuff als Wasserklosett auf dem Hof, Badewanne gab es nicht. Auf dem Hinterhof hausten in durchnässten Verließen, Ställen zusammengepfercht durchgängig 30 Flüchtlinge. Kein Wasser, kein Klo, kein Licht – praktisch nichts. Die Freiheit. Oft in der Nacht schlich meine Großmutter mit Frauen aus der Nachbarschaft an der Demarkationslinie entlang zum russischen Sektor. Herzklopfen. Sie klauten Kohle von streng bewachten Waggons. Sie nahmen neu angekommene Flüchtlinge aus dem Osten in Empfang – mit nach Hause, in die Ställe auf den Hinterhof. Sie gab elternlosen Mädchen Obhut, egal, ob sich die Väter wieder nach England oder Süditalien davongestohlen hatten. Sie kamen wie Kartoffelkäfer über die Felder und verschwanden wieder. Keiner konnte sie stoppen.

Wir zählten die Jahre Mitte der Fünfziger. Damals sahen die obligaten Anstands-Regeln für Sonntage nach dem Mittagsschläfchen Familien-Spaziergänge oder auch mehrere Rundgänge auf dem Marktplatz vor. Viel mehr hatte das Städtchen wohl auch nicht zu bieten. Gesehen und gesehen werden, wenn nötig, zwei- oder dreimal auf der Promenade vom Rathaus bis zum Schloss rauf wie runter. Galt es doch Sonntag für Sonntag wohlbedacht die Hüte zu ziehen, Verbeugung hier wie dort, spärlich nicken, wenn der Chef kommt, tiefer bücken. Unbeirrte Artigkeiten nach Verbrecher-Zeiten.

Atmosphäre mit sonntäglich verdünnten Braten-Soßengeruch in Kleidern und Anzügen entsprachen so ganz der bildhaft-poetischen Skizze deutscher Spießigkeit, wie sie der Liedermacher Franz Josef Degenhardt (*1931+2011) in seinem Lied „Deutscher Sonntag“ seinerzeit charakterisiert hatte. „Hütchen, Schühchen. Täschchen passend, ihre Männer unterfassend, die sie heimlich heimwärts ziehn, dass sie nicht in Kneipen fliehn …“.

Mutter Jutta hingegen hatte mit ihren damals 27 Jahren niemanden, den sie mindestens Bier lallend in einer Kneipe wähnte oder auch nur torkelnd vom Barhocker abholen konnte; als Orientierungspunkt wenigstens. Nicht einmal das. Noch nicht. Kriegs-Jahre, Männer-Mangel. Die wenigen Männchen, die das Kleinstädtchen beglückten, dort Tag für Tag ihre Aufwartungen machten, glaubten gar an ihre Rollen notorischer Frauenhelden; Kleinstadt-Casanovas gerufen. Es waren und blieben aber letztendlich Billigheimer fürs „flüchtige schnelle Nümmerchen“. Sie hatten nicht einmal eine Vorahnung davon, wer der Italiener Casanova (*1725+1798) tatsächlich war: ein Bildungsbürger, Literat und Wissenschaftler in Venedig.

Es blieb eine Folgeerscheinung des Zweiten Weltkrieges, der besagten Männer-Mangel-Jahre in den Fünfzigern. Das Verhältnis der Geschlechter war seinerzeit beträchtlich durcheinandergebracht, einstweilen zumindest. Ungeklärte Schicksale von Ehemänner, Onkel-Ehen ohne Trauschein, Soldaten-Kinder und Lucky-Strike-Beziehungen. Frauen waren in dieser Zeitspanne weitaus selbstständiger geworden. Aber derlei Autonomie nutzte ihrem Ruf, ihrem gesellschaftlichen Stellenwert reichlich wenig. Sie wurden wieder mehr oder minder ins Heim an den Herd zurückgedrängt. Verpasste Chancen.

Als exakt zu dieser Epoche die Schauspielerin Hildegard Knef (*1925+2002) in ihrem Film „Die Sünderin“ die Geschichte von einem intakten Mädchen erzählte, das durch Missgeschick zur diskrete Hure abgesackt schien, wusste in Schöningen offenkundig jeder, welche Frau man sich an Ort und Stelle vorzustellen hatte. Wochentags arbeitete das „Fräulein Jutta Köhler“ als Buchhalterin und Schreibkraft in der Firma M.H. Seifert im Nitrit-Pökelsalz-Vertrieb oft zehn bis zwölf Stunden von früh morgens bis spät abends, war oft auf Messen und Ausstellungen über Tage in fernen Städten unterwegs. Das war verdächtig, parkten zudem in gewissen Zeitabständen auch noch Autos der gehobenen Mittelklasse vor ihrer Haustür. Schließlich hatte sie auch mich noch durchzufüttern. Unterhalts-Geld, die eigentlich gesetzlich bestimmten monatlichen Alimente von meinem Vater, die hatte sie über Jahrzehnte nicht bekommen. Fehlanzeige.

Auf den Sonntag Spaziergängen in engen Winkeln der kleinen Stadt zog die alleinerziehende Frau als Bastard-Mutter oft verächtliche, strafende Blicke auf sich. Allein ihre Anwesenheit mit dem Bengel an der Hand galt schon als personifizierter Inbegriff sittlicher Gefährdung des bürgerlichen Anstands. Mir blieb es vorbehalten, in Lederhose, Schnürschuhen und Seppelhut ihr Wegbegleiter zu sein. Artig hatte ich die Mütze zu lüften oder überall wie nirgends bei Hinz und Kunz mit einem Diener gebückte Haltung einzunehmen.

Schon damals überkam mich ein Gefühl der Fremdheit, des Anderssein. Zuweilen wurde ich ganz still, weil ich lange, lange Augenblicke glauben mochte, ich sei nicht ganz normal. Ich hatte zuweilen das bedrückende Gefühl, ein Außenseiter zu sein; es wirkte einhauchend in mir fort, stutzte mein Selbstwert-Empfinden. Ich wurde als „der Schrecken vom Markt“ beschimpft, weil ich mit meinem Roller lärmend über die Pflastersteine fegte, der tagsüber ausriss und seine Mitschüler in Arme wie Hände biss. Noch konnte ich nicht ahnen, dass ich hier meine mich prägende Sozialisation gefunden hatte, ein Einzelgänger war und blieb – ein Leben lang.

Schon Mutters Äußeres, die sorgsam sortierte Kleidung dieser Dame aus dem Büro, signalisierte Distanz, Unnahbarkeit. Vielleicht lagen ein wenig Stolz oder auch ein Quäntchen Verlorenheit ganz nahtlos nebeneinander. An Sommertagen jedenfalls schmückte sie sich mit ihrem knallig roten, großen Hut über der befremdlich dreinschauenden Sonnenbrille. Im Winter wärmte ein Biber-Pelzmantel sie vor den erkalteten, strafenden Augen. Sie konnte tun und lassen, was sie auch wollte. Der Makel, einem unehelichen Kind das Leben geschenkt zu haben, dieser „Schandfleck“ klebte an ihr. Einmal Bastard, immer Bastard. Stigma. Spießrutenlaufen in Kleinstädten der fünfziger Jahre – ausnahmslos.

Meine Großmutter, die ich Mämä rief, fand oft tröstende Worte: „Unser Jüttchen ist ja doch so schön wie Soraya. Wenn der Schah von Persien“, erklärte sie mit Schalk, „nach Schöningen gekommen wäre, dann hätte er bestimmt unser Jüttchen geheiratet.“ (Soraya Esfandiary Bakhtiary – *1932+2001 – war die Ehefrau des Schahs von 1951 bis 1958 Kaiserliche Majestät, Königin von Persien.)

Ihr Empfinden entsprach offenkundig ganz der Zielgruppe weiblicher Leserschaft. Die zentralen Themen der Illustrierten-Romane, Exklusiv-Berichte waren und sind seit jeher nun einmal: Wie Ehen Zustandekommen und wie sie natürlich auch kläglich scheitern können. “Kabale und Hiebe“ oder auch „bis da das Geld euch scheidet“, lautete der damals zeitgemäße Titel einer Wirtschaftswunder-Schnulze.16

Bemerkenswerterweise hatte sich Jutta am Tag der Währungsreform, am 21. Juni 1948, an dem jeder 40 DM erhielt, keine Lebensmittel, sondern eine versilberte Zigarettenspitze und eine Schachtel Muratti Kabinett erstanden. Das sollte schon was heißen, in Schöningen, zumal sie sich alsbald vom Fotografen Müller-Marquardt gebührend ablichten ließ; vielleicht zur „unverbindlichen Ansicht“ eines britischen Offiziers, vielleicht.

Wenn Mämä so fabulierte, wurde es ganz plötzlich mucksmäuschenstill. Und ich schaute weiter beinahe trotzig durch die Butzenscheiben auf den Markt. Schließlich trugen fast alle Männer wieder Schlipse, sie waren wieder Kavalier der „alten Schule“. Was so viel bedeutete, ausnahmslos bekam „der Herr“ in Lokalen die Speisekarte vors Gesicht gehalten. Er schlug seiner Holden gleich mehrere Menüs vor. Sie hatte die Qual der Wahl. In jenen Jahren offenbar nur beim Essen. Männer-Mangel.

Es waren jene hastigen Epochen des Wiederaufbaus eines bis in die Fundamente zerstörten Landes. Da blieb wenig Raum für Nabelschau, Weinerlichkeit. Vielerorts Niederlagen, Mangel, Schmach, Schamgefühl und ein Gedächtnisverlust als Staatsreligion. Höchstens die Kinos auf dem Markt oder im fernen Schlosspark schufen all wöchentlichen Nischen von Glanz, Reichtum oder auch Liebe, was immer darunter auch verstanden wurde. Heimatfilme, Heimatschnulze, Heimatschlager – ohne Unterlass. Mutters Schwarm galt dem amerikanischen Schauspieler Gregory Peck (*1916+2003) und all seinen rührseligen Liebesstreifen. Von dem „Mann im grauen Flanell“ wollte oder mochte sie sich nicht trennen. Selbst in Braunschweig und Wolfsburg ist Frau Jutta an den Kinokassen gesehen worden.

Trümmer, der Schutt waren alsbald weggeräumt. Die seelischen Flurschäden überdauerten trotz aller Verdrängungs- oder Verstellungskünste meist ein ganzes Leben. Aufrechnungen, Abrechnungen in der Familie zu Schöningen am Markt, die nicht enden wollten oder konnten; verbrannte Erde, verbrannte Seelen, solange die Gräber auf dem Friedhof stehen.

Der alltägliche Umgang meiner Mutter Jutta mit Oma Mämä duldete nur Angespanntheit, Hab-Acht-Augen. Nur selten deuteten die Lippen beider Frauen ein leises Lächeln an, zu selten, wenn überhaupt. Abneigung, Verachtung auch Verächtliches hatte sich bei Mutter wie Tochter in all den Jahren des Widersinns aufgestaut, angesammelt. Wehe dem, wenn Aggressionsventile vorsichtig geöffnet schrill zum Schlagabtausch pfiffen. Krieg der Frauen. Das war oft an Sonntagen nach dem Gottesdienst in der St. Vincenz-Kirche angesagt, irgendwie schon ein selbst zerstörerisches Ritual, von dem beide nicht lassen konnten oder auch wollten. Da hockten die Damen am jeweiligen Tischende würdigten sich keines Blickes und beschimpften sich lauthals wie Kesselflickerinnen.

Mutter Juttas Jähzorn, ihre bärbeißig lauthals abgehackte Stimme, durchdrang selbst dickstes Gemäuer bis hin zum Marktplatz, wo Nachbarn unablässig ihre Ohren spitzten. Ausnahmslos rasten Wortgefechte stets um ein und denselben Stammbaum, der ihnen Besitzstandswahrung vorgab. Geld, Gut, Sachwerte, Vermögenswerte, Habseligkeiten. Im Hintergrund pochte das Ansehen in der kleinen Stadt, die Hingabe zum Führer, Nazi-Anstand, braune Sitten und deren Verfall.

Die Köhlers von der Färberei am Markt zählten einmal zu den wohlhabenden Familien im Ort. Geld lässt bekanntlich Seele und Gemüt erkalten. Bitter kalt war es da. Mit dem Tod ihres Mannes, dem Färbermeister August Köhler (*1885+1932), begann ihre Talfahrt, ihr Ausverkauf. Und mit dem Aufstieg der Nazis die Lebenslügen im Städtchen, auch Köhler-Lügen.

Ihr Mann, vom Ersten Weltkrieg in den Schlachten an der Marne (15. Juli bis 6. August 1918) und von der versteckten Liebe mit Französinnen gezeichnet, hatte sich Syphilis geholt, Rheuma im sumpfigen Stellungskrieg dazu. Er war nicht der gewünschte Liebhaber, 13 Jahre älter, wurde impotent. Mämä hingegen gebar zwei Kinder; von ihren Untermietern namens Liehr und Schneider. Diese beiden Herren „spendeten“ vergnüglich ihren Samen. Sie sahen sich freilich nicht in der Lage, die monatlichen Mieten ihrer Dachkammern zu begleichen. Sie wollten praktisch ihre nächtlichen Liebesdienste verrechnet wissen. Die Söhnchen Lothar und Wölfchen guckten plötzlich krakeelend über den Küchentisch.

Mämä kannte keine Freizeit, keine Verschnaufpausen, wie so viele schuftenden Frauen in jenen Jahren. Dankbar hatte sie zu sein, murren war nicht erlaubt. Allenfalls genehmigte sie sich eine Tasse frisch gemalten Kaffee. Sie verdingte sich fortan in der Färberei; reinigte Anzüge und Kleider, sie bügelte, wusch, stopfte, kolorierte Stoffe, nähte kochte und half mit einem kessen Lächeln im Laden aus. Acht Stunden waren kein Tag.

Wenn Jutta sich so in Rage geredet hatte, mochte ihre Zunge noch so trocken geschnalzt haben, sie konnte und wollte sich nicht wieder beruhigen. Schande am Markt. Ihre Mutter hatte zwei Bastarde geboren. Daran änderte auch die formale Anerkennung des Sohnes Lothar durch ihren Ehemann August Köhler wenig. Wenige Monate vor seinem Tod ist seine zitterige Hand auf dem Totenbett unterschriftsreif zur Anerkennung der Vaterschaft geführt worden.

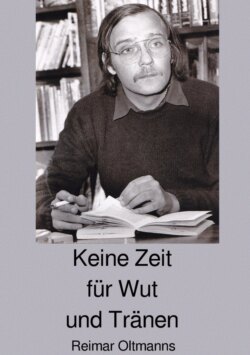

Trotz derlei bürgerlicher Korrekturen des Anstands ließ sich die Bastardierung in der Familie nicht stoppen. Am 21. Juli 1949 erblickte ich, Reimar Köhler, als dritter Bastard, dieses Mal vom Töchterchen Jutta, das Tageslicht. Prost Mahlzeit. Nahezu jedes zehnte Kind wird im Nachkriegs-Deutschland unehelich geboren. Wer aber etwa seiner Tochter erlaubte, mit ihrem Freund im Elternhaus zu nächtigen, musste mit einer Strafe von fünf Jahren Haft rechnen – das schrieb der Paragraf über schwere Kuppelei vor. Er wurde im Rahmen der großen Strafrechtsreform 1969 weitgehend abgeschafft.

Oma Mämä war letztendlich der Stimmengewalt ihrer Tochter ausgeliefert. „Aber Jutta“, stammelte sie da. „Das kannst Du doch mit mir nicht machen. Was habe ich denn verbrochen?“ Sentimental war ihr Herz, was sie kaum verbergen konnte. In der Volksschule war sie selten, einfühlsam blieb ihr Verstand. Aber sie kannte und duldete keinerlei Gegröle oder sonstige Rüpeleien. Freundlicher Anstand des beherzten Umgangs – mitfühlend für die Habenichtse; das war ihre Wellenlänge. Arm war ihre Familie. Und sie hatte eine Charaktereigenschaft, die ausnahmslos allen in ihrer eingeheirateten Familie wesensfremd war: Der Geiz. Überdies konnte und wollte Mämä sich mit Nazis – und seien sie noch so nett – nicht anfreunden. Sie blieb draußen vor der Tür.

Als junges Mädchen hatte Mämä Muskeln wie ein Mann gehabt, schleppte in Molkereien folgsam Milchkannen auf Lastwagen; tage-, jahrelang. Durchtrainiert war sie, von kleiner Gestalt mit strahlend blauen Augen und Hakennäschen. Ein münzgroßes gelbliches Muttermal auf der rechten Wange deutete vielleicht auf ihr kunterbuntes Wesen hin. Vielleicht, aber nur vielleicht, hatte sie auch ein wenig Zigeunerblut in ihren Adern.

Stets war die Frau unterwegs mit Geld und Lebensmitteln. Anderen helfen, das wollte sie. Sie gab häufig, selten kam etwas zurück. Mit einem kleinen, vollgepackten quietschenden Bollerwagen zog sie durchs Städtchen. Für einen „Hungerlohn“ verteilte sie „Bild-Zeitung“, „Neue Revue“, Postillen wie das „grüne Blatt“ oder „Heim und Welt“ vor Eisdielen, an Kneipentresen. Sonntag für Sonntag versorgte sie Menschen überfüllte Etagen des Krankenhauses mit ihren Bilder-Blättchen.

An den freien Nachmittagen lief die Frau mit ihrem Handkarren steil dem Elm Hügel stadtauswärts hinauf auf der mit Kastanien bepflanzten Allee zum Ausflugslokal Elmhaus. Alte, ehrwürdige Eichen schmückten den Singplatzweg, auf dem geschniegelte Kellner Kaffee und Kuchen servierten. Ob vor oder auch nach dem Krieg – Mämä trank ein Kännchen heißen Kakao. Das genehmigte sie sich als Belohnung zum Wochenende. Wenigstens das.

Mutter Jutta, geboren 1923, war nach dem Krieg, dem Zusammenbruch der Deutschen, weder vom Verstand noch vom Lebensgefühl in der neuen Zeit angekommen, die sich Bundesrepublik Deutschland nannte. Irgendwie hatte sie eine Vorahnung von dem, was sie künftig erwarten sollte. Mit ihren 22 Jahren hatte sie als BDM-Führerin und Marine-Soldatin, so fühlte sie, ihren markantesten Lebensabschnitt bereits hinter sich gelassen. Sie sperrte sich, sie wollte auch nicht.

Sie trachtete danach, ihr Innenleben zu wahren, vor Außeneinflüsse abzuschotten, mit Hitlers Idealen fortzuleben. Sie blieb tief in ihrem Herzen stets das, was sie fühlte, in ihrer Jugend mitbekommen hatte, folglich immer auch sein wollte. Hitlers BDM-Mädel. Sie, die adrett-resolute Kassiererin in weißer Bluse und schwarzem Rock von nebenan.

Der Bund Deutscher Mädchen in Schöningen (1936-1945, Pflichtmitgliedschaft von 4,5 Millionen Mädchen in Deutschland), das war ihre Herkunft, ihre Sozialisation. Appetitlich manierlich nahm sich ihr Auftreten aus, ihr Verhalten ruhte in sich, hatte gleichbleibend korrekt zu sein. Muster-Mädchen. Nur beim BDM schien ihrer Wahrnehmung nach gelebte Kameradschaft ganz nah, einfach herrlich, befreiend zu sein. Glücks-Gefühle. Da kamen die Mädchen aus umliegenden Dörfern. Sie halfen sich freiwillig ohne viel Gerede. Sie teilten ganz uneigennützig das zusehends weniger werdende Brot. Krieg. Naheliegend, dass das Turn-Hemd mit Hakenkreuz-Rhombus ihr unverkennbares Marken oder auch Gütezeichen, ihr ganzer Mädchen-Stolz, eine Selbstverständlichkeit war.

Jutta wurde von den Nationalsozialisten erzogen, hat nach eigenem Bekunden „die besten Jahre ihres Lebens unter Adolf Hitler“ verbracht. Als Deutschland schon im Jahre 1944 in Schutt und Asche lag, kämpfte Jutta im Pflichtjahr bei Bauern, im Arbeitsdienst und als Wehrmachtshelferin auf Marine-Schiffen in der Deutschen Bucht, auf Zerstörern, in U-Booten noch unbeirrt mit den letzten Torpedos für den „Endsieg“. In den Marine-Stützpunkten Leer und im dänischen Sonderburg führte sie mit Männern auf Kriegsschiffen unter Deck ein beschütztes Eigenleben.

Dabei richtete sie offenkundig ihr Augenmerk mit Vorliebe auf Kommandanten, die in der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger waren. Helden. Eine Selbstverständlichkeit. Hießen sie nun Korvetten-Kapitän Kurt Lindemann oder gar der Führungsoffizier der NSDAP, Kapitänleutnant Schmieder usw. usf. Längst im Keller späterer Jahrzehnte abgelegte, mittlerweile arg verstaubte Fotoalben deuten darauf hin, dass die überaus attraktive Wehrmachtshelferin Jutta mit Käppi, langen schwarzen Stiefeln und einem Schal aus Fallschirmseide die allseits drohenden Tieffliegerangriffe nicht nur aus der Luft zu bewältigen hatte. Feinsäuberlich, wie in einem Poesiealbum, schenkte sie ihren letzten Männern des verlorenen Krieges ein hingebungsvolles Andenken in ihrem liebevoll arrangierten Foto-Sammelbuch. „Ein Liebesbeweis“, nannte sie das einmal.

Derlei gab es viele. Etwa in den 700 Kilometern von Norddeutschland weit entfernten tschechischen Stadt Mariánské Lázne, die sich unter deutscher Besatzung Marienbad nannte. Dort löste eine schmucke 21jährige Wehrmachtsoberhelferin namens Jutta, wie viele junge deutsche BDM-Mädchen, eine von der NSDAP speziell ausgestellte Urlaubsauszeichnung ein, was so viel bedeutete: Raus aus dem roten Kasernen-Klinkerbau mit gewölbtem Dach und drei Meter hohen Bogen-Fenstern, Butzenscheiben, Sperrgitter, Betonpfeiler an der Nordsee-Küste. Runter in den Süden mit ungewissen Vorahnungen, gespannten Erwartungen. Prosaisch war die Stimmung, pathetisch ihre Ferse: „Noch einmal flammt mir je der grelle Glanz der Erfüllung ins Gesicht… Dem Führer ein Kind schenken.“

Die Operation „Lebensborn“ klopfte an Jüttchens Türe des Erholungsheimes für NS-Offiziere „Auguste Victoria“ zu Marienbad, einem von vielen unerkannten Begattungsstätten im Nazi-Reich. Bereits seit Ende 1935 wurde in der vom Reichsführer SS Heinrich Himmler (*1900+1945) gegründeten SS-Organisation Lebensborn e.V. der tägliche Tauglichkeitstest des Arierwahns praktiziert. Zielvorgabe war es auf der Grundlage der nationalsozialistischen Rassenhygiene und Gesundheitsideologie die Erhöhung der Geburtenrate „Rassistisch und erbbiologisch wertvollen“ Nachwuchs sichern.

Marienbad nannte sich der erlesene Kurort mit seinen 40 mineralisierten Heilquellen damals. Dort lebte im Februar 1933 der vor den Nazis ins Exil geflüchtete deutsch-jüdische Philosoph und politische Publizist Theodor Lessing (*1872+1933) nur ein halbes Jahr. Auf ihn, den verhassten Gegner der politischen Rechten, insbesondere der NSDAP, war ein Kopfgeld in Höhe von 80.000 Reichsmark ausgesetzt worden.

In den Jahren zuvor (1922-1925) lehrte er unter anderem als Hochschullehrer in Hannover. Vielerorts wurde der Kultur- und Gesellschaftskritiker Lessing mit Berufsverbot belegt. War er es doch, der bereits sehr früh für einen pragmatischen Sozialismus, für Gleichberechtigung der Frau – Völkerverständnis eintrat. Am 30. August 1933 wurde Lessing von Nazi-Kopfgeldjägern durch das Fenster seines Arbeitszimmers angeschossen. Er starb mit 61 Jahren im Krankenhaus. Die Schergen flüchteten unerkannt zurück, woher sie kamen – ins Nazi-Deutschland.

Das pittoreske etwa 7.700 Einwohner zählende Städtchen Marienbad gehörte nach dem Überfall deutscher Truppen ab 1. Oktober 1938 infolge des Münchner Abkommens bis zum Kriegsende zum Reichsgau Sudetenland. Vornehmlich hochdekorierte SA- und SS-Chargen, Mustermänner nordischer Rasse, zackig das Auftreten, blond das Haar, verkehrten hier im Absteige-Hotel Carlton und in Betten junger, oft ahnungsloser Mädchen. Sie hatten für ihre Besamungs-Stündchen von ihrem Erholungsheim „Auguste Victoria“ in die Betten des Carlton Hotels zu hüpfen – kurzzeitig, versteht sich.

Das ursprünglich von Josef Forberich entworfene Carlton Hotel ist eine architektonische Besonderheit. Jene Luxusherberge liegt in einem ruhigen, Baum bewachsenen Park nahe der Waldquelle. Die Fassade kombiniert neogotische und neobarocke Elemente mit Art Nouveau und Tudor Stil. Jedes Stockwerk ist in einem ganz eigenen Stil gestaltet, alle Fenster sind unterschiedlich groß. Verständlich, dass sich in solch einer exklusiven Umgebung hochdekorierte SA- und SS-Chargen mit fast noch minderjährigen Mädchen vergnügten, hungrig auf „deutsches Frischfleisch“ waren, hießen die Parteigenossen Dr. Wilhelm Frick (*1877+1946), Walther Funk (*1890+1960) oder auch Bernhard Rust (*1883+1945). Austauschbar.

Die Kapitulation des Deutschen Reiches hat das Fräulein Jutta Köhler folgerichtig nie als Befreiung vom Hitler-Faschismus, sondern stets als schmähliche Niederlage empfunden, begriffen. Wir schrieben das Jahr 1998, meine Mutter Jutta war mittlerweile 72 Jahre alt. Ich lebte in Frankreich, wir fuhren gemeinsam durch weitflächige Landschaften, streiften anschmiegsame, still schlummernde Dörfer in der Rhône-Alpes-Region. Frankreich. Als sich die ehrwürdige Dame mit ihren schlohweißen Haaren von meinen französischen Freunden unbeachtet glaubte, flüsterte sie mir mit ernster Miene ins Ohr: „Unter Hitler sähe das hier ganz anders aus, wenn wir den Krieg gewonnen hätten.“ Punktum.

Damals in jenen erdrückenden Zeitläuften zu Schöningen, in den dreißiger Jahren des arischen Größenwahns, versammelte sich die „Kleinstadt-Elite“ all abendlich zum stärkenden Fanfaren-Stoß auf das „Tausendjährige Reich“. Treffpunkt war vor dem stattlichen, gut sortierten SA-Uniformen Geschäft auf dem Markt meiner Groß-Tante Grete Schloms, Mämäs Schwägerin. Köhlers trällerten pflichtbesessen mit, wollten getreu ihrem Gesangsbuch „die Fahnen fliegen lassen“, eine neue Ära eingeläutet wissen. Familienangelegenheit. Köhler-Sache, deutsche Heimeligkeit.

Der stramme HJ-Ortsgruppenführer Bruder Lothar über seine Schwester fünfzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg: „Was waren das doch für prächtige, unwiederbringliche Momente, Schwesterlein.“ Er fuhr fort: „Bewundert habe ich Dich in Deiner schneidigen Uniform: Käppi und lange Stiefel, dazu einen seidenen Schal aus Fallschirmseide und darunter einen weißen ärmellosen Pullover, den Du aus den glänzenden Fäden von Zuckersäcken gestrickt hast. – Ich habe Dich bewundert.“

Das schrieb Bruder Lothar seiner Schwester als Laudatio zum 80. Geburtstag. Er legte ihr mehrere Nazi-Fotografien aus diesen zertrampelten „Glücks-Tagen“ dazu; mit ranghohen SA- und SS-Getreuen. Zu jenem Zeitzipfel in den vierziger Jahren ging es zuvörderst darum, wie etwa der Hitler-Junge Köhler mit seinen Kumpanen im ehedem rot angehauchten Schöningen gegen örtliche Juden „zur Sache“ zu gehen hat. Letztlich war er bereit, „für Deutschland zu sterben“. Das wiederholte er gern und auch immer wieder – auch ungefragt. Da wurden überall in den blank gewienerten Gassen des Städtchens jüdische Läden, jüdisches Eigentum kurzerhand ausgeräumt, Scheiben zerdeppert, Kassen geplündert, Frauen mit zerrissenen Kleidern auf den Marktplatz gezerrt, ihre Männer in SA-Gewahrsam nächtens gequält, bis zur Besinnungslosigkeit malträtiert.

Lothar Köhler alias Liehr war nämlich keineswegs nur ein x-beliebiger Jung-Nazi, ein jugendlich Verirrter; er war ein Überzeugungstäter – der Ortsgruppenführer schlechthin, ein Unbelehrbarer. Mit seiner rechtsradikalen Gesinnung ist er verschlimmbessernd alt geworden. Er durfte sich in späten Berufsjahren gar Polizeihauptkommissar nennen, ein Extremist im öffentlichen Dienst. Deutsche Karrieren.

In einem im Oktober 1978 formulierten Brief gestand der HJ-Ortsgruppenführer beiläufig: „Leider bin ich noch so erzogen worden, Respekt vor allen Obrigkeiten zu haben und möglichst alles, was besteht, als gut anzuerkennen. Es ist darum oft schwer, sich umzustellen.“ Halbschwester Jutta hat’s gefallen, Tränen gerührt. Zu seiner 80. Geburtstagsfeier gab es ein wenig Genugtuung in späten Jahren. Er allein präsentierte sich den Objektiven neben einer breit ausgerollten Deutschland-Fahne vor seinem BHW-Häuschen im hannoverschen Uetze nahe Hänigsen. Als Ehrung!!! Wenigstens das.

Indes: Damals verhieß für Köhler-Geschwister eines solchen Sozialisations-Strickmusters allein die Tuchfühlung mit Nazi-Größen den erhofften gesellschaftlichen Aufstieg. Schon ihre Anwesenheit in gestiefelten Uniformen gab ihnen Sicherheit, Selbstgewissheit. Wie selbstverständlich sonnten sich auf der Fotografie Bruder Lothar mit seiner Halbschwester Jutta mit dem zeitweiligen KZ-Kommandanten zu Moringen Karl Stockhofe (Juni 1933)17 im Dickicht des Wiesengrunds. Elm-Idylle: Schwester Jutta fütterte einen beseelten KZ-Aufseher in narzisstischer Einsilbigkeit mit Keksen und Kroketten. – Ein Schnappschuss der Jungverliebten.

Bruder Lothar lauschte wissbegierig Stockhofes Aphorismen zu Lebensweisheiten des neuen „Herren-Volkes“, beim Picknick versteht sich. Wenig später verschwand er im Wald – Pilze suchen.

Stockhofes KZ-Lager befand sich im südniedersächsischen Moringen. Das Städtchen Moringen mit seinen etwa 8.000 Einwohnern liegt 25 Kilometer nördlich von Göttingen und etwa 120 Kilometer von Schöningen entfernt. In diesem Konzentrationslager der Nazis wurden vorwiegend 950 Männer – vor allem Handwerker und Arbeiter – eingesperrt. Der jüngste Häftling war 16, die ältesten über 60 Jahre alt. In späteren Zeitfolgen wurden mit dem Bau eines Frauen-KZs (1938) begonnen; sodann Jüdinnen, Zeuginnen Jehovas, Prostituierte, „Asoziale“ interniert. Unter dem Kommandanten Karl Stockhofe fehlte es an allem – an Essen, Wasser, Seife, Kleidung – nur nicht an Arbeitszwang, nur nicht an Gewalt. Bevor es ein Frauen-KZ wurde, blieb es Kommunisten, Arbeitern, Intellektuellen – unisono Juden als Internierungslager vorbehalten.

Lebensgefühle und alltägliche Gesetzmäßigkeiten sprengten herkömmliche Normen der bürgerlichen Gesellschaft. Hitlers Führerkult durchdrang Gemüter wie Seelen. Der Bruch zwischen meinen Müttern war schließlich kein Generationskonflikt, keine temporäre Verstimmung. Hier sträubte sich Großmutter Mämä unausgesprochen und intuitiv mit ihrem Lebensentwurf gegen das Undenkbare. Sie spürte unterschwellig leise Wirklichkeits-Verzerrungen, Gemütswallungen, wenn ihre Tochter – meine Mutter – nur den Namen Hitler aussprach. Oft, sehr oft, suchte Jutta im Volksempfänger versessen nach Hitlers-Neuigkeiten. Er war nicht nur ihr Idol.

Wie gebannt blickten Leute zu Schöningen auf die alljährliche Inszenierung Hitlers beim „Tag des deutschen Bauern“, der jährlichen Führerrede auf dem Bückeberg bei Hameln. BDM-Mädel Jutta kannte und duldete folglich nur ein Thema: Ihre Reise zum Erntedankfest der Nazis am ersten Sonntag im Oktober auf dem grasbewachsenen Festplatz. Mit seinen 180.000 Quadratmetern, vom Architekten Albert Speer (*1905+1981) konzipiert war er für derlei Massen-Aufmärsche vorgesehen, Dort versammelten sich jährlich Hunderttausende Menschen in „dieser urdeutschen Landschaft …, um dem deutschesten aller Deutschen, dem Kanzler des Reiches zu huldigen und mit ihm dem Schöpfer zu danken für Saat und Ernte.“ Welcher Jubel, welch eine nicht enden wollende Begeisterung.

Stunden um Stunden harrten hier Parteigänger auf dem Bückeberg aus, bis Hitler endlich sein Konterfei den Massen servierte. Über dreitausend Personen fanden auf der Ehrentribüne ihren Platz, 76 Lautsprecher, Podeste für Filmkameras, Zeppeline. Das Osnabrücker Kreisblatt begeisterte sich in einem Artikel vom 4. Oktober 1933: „Brausend klingen Heilrufe auf, pflanzen sich lawinenartig fort und ein ungeheurer Jubel bricht los, als die Ankunft des Führers auf dem Festplatz gemeldet wird.“

Indes: welch eine Strafe, welch eine Schmach und Schande beim BDM. Großmutter Mämä weigerte sich, ihre Tochter zum Führerspektakel auf den Bückeberg ziehen zu lassen. Kurzum: Sie gab ihr nicht einmal das Reisegeld von fünf Deutsche Reichsmark. „Das war der Bruch“, gestand Mutter Jutta viel später rückblickend. Ein Zerwürfnis, das bis zum Tod keine klärende Aussprache fand. Damals jedenfalls ließ Juttas Antwort nicht lange auf sich warten am Markt zu Schöningen. Partei-Töchterchen in weißer Bluse, schwarzer Rock auf dem Weg zum „BDM-Dienst“. Sie musste die Mutter passieren. Die kniete in der Küche, scheuerte den Steinfußboden. Töchtern kippte mit ihren schwarzen Stiefeln den Eimer um. Mutter schlug mit dem Scheuerlappen auf die weiße BDM-Bluse ein. Sonntags in der kleinen Stadt.

Von meinem Fensterplatz in Großmutters guter Stube lag das Hotel-Restaurant „Schwarzer Adler“ mit seinem weitflächigen Ballsaal kaum 50 Meter entfernt. Als Kind starrte ich unwillkürlich immer und immer wieder auf dieses leblose, zweistöckige Bauwerk. Mit Holzlatten blieben die Eingänge verbarrikadiert, eingeschlagene Fensterscheiben, abblätternder grauer Fassadenanstrich. Unwirtlich. Nichts bewegte sich, nichts geschah; Totenstille Jahr um Jahr, bis es 1963 abgerissen wurde. Bis dahin deutete Geheimnisvolles die noch spürbare Architektur in ihrer städtebaulichen Dominanz an. Der verwaiste Gebäude-Komplex des „Schwarzen Adlers“ lag ganz nah am Vorplatz der St. Vincenz-Kirche, in Tuchfühlung mit dem alten Rathaus, den Mächtigen des Ortes sozusagen. Gespenstisch diese Ruhe.

Erst später, in weitaus späteren Jahren, konnte ich es mir vergegenwärtigen, dass dieser einst schmuck verzierte Betonklotz „Schwarzer Adler“ ganz nah an meinem Geburtshaus an meiner Heimstadt lag. Dass dieser mit stattlichen Stuck an den Decken versehene „Schwarze Adler“ mit seinem Parkettsaal, seinen Logen wie üppigen Vorratskellern, seinem stets überfüllten Theken-Ausschank mehr als irgendeine x-beliebige Übernachtungs-Gaststätte war. Hier hatte die Seele der Stadt versteckt ihr Domizil, Liebe, Nähe, Sehnsucht, Suff, Selbstdarstellung, Bedeutungsdrang – aber auch der Verfall, der Niedergang, der Vernichtungswahn,

Hitlers SA lebte über Jahre scheinbar im vermieften Milieu deutschnationaler Gesinnung verträglich nebeneinander her. Deutschland. Der „Schwarze Adler“ war nicht nur das NS-Parteilokal wie auch der SA. In seinen Kellern stank es stets nach Urin. Im Souterrain verfügtes Hitlers-Mannen über eines der Folterzentren der Nationalsozialisten im Freistaat Braunschweig. Am 15. Dezember 1938 erklärte das Innenministerium, das von den ehemals 1.500 Juden nur noch 500 Juden im Land Braunschweig wären – alsbald sei die ganze Region „judenfrei“.

Selbstverständlich spielten Kapellen im „Schwarzen Adler“ an Abenden zum Tanz auf. „Machen wir‘s den Schwalben nach“, nannte sich einst die Melodie meiner Großeltern. „Es wird einmal ein Wunder geschehn“, prophezeite Zarah Leander (*1907+1981) dem Fräulein Köhler beinahe ausnahmslos jeden Sonnabend. Da schwofte das kräftig gewachsene BDM-Fräulein bis in die Nacht mit ihrem Halbbruder Lothar in HJ-Uniform; er, als vorgeführter „Anstands-Wau-Wau“. Sie im Blickfeld der gewichtigen Herren von Partei und SA natürlich; vor Hitlers-Lokalfürsten auf dem Präsentierteller gewissermaßen.

Tagsüber schlugen dieselben SA-Mannen in seinen abgedunkelten Kellerräumen oder auch auf den Kegelbahnen jüdische Mitbürger zum KZ-Abtransport in Viehwagen windelweich. In ihren Vernehmungszimmern wurden die willkürlich herausgegriffenen Familien von Prügelschergen malträtiert, mit Stromstößen gequält – und immer wieder gefoltert. Dramen haben sich vor unserer Haustüre abgespielt. Meine Großmutter „Mämä“, Gertrud Hoff (*1898+1988), erinnert sich mit belegter Stimme hinter vorgehaltener Hand, als hätte sie noch Jahre danach Unliebsames zu befürchten. „Es war einfach furchtbar, diese schrecklichen, qualvollen Ur-Schreie, Todes-Ängste Tag für Tag. Ich war wie benommen. Und es wollte und wollte nicht aufhören.

Meistens an den Nachmittagen fuhr die SA mit Juden aus der Nachbarschaft im Gefangenentransport vor. Das habe ich in meinem Leben nicht mehr vergessen können. Jeder auf dem Marktplatz bekam die bestialischen Folterschmerzen mit. Alle schwiegen. Alle grüßten weiter mit Heil Hitler. Hatten alle insgeheim höllische Angst, im Schwarzen Adler der SA in einem Folter-Verhör zum Fraße vorgeworfen zu werden. Seelische Erschütterungen, die nicht weichen wollten, die sich eingekerbt hatten. Jedenfalls bei meiner Großmutter. Sie war schwach, lebensmüde – wurde im Pflegeheim versorgt. Aber noch bei meinem letzten Besuch – kurz vor ihrem Tod – wollte sie mir fortan von den Menschen im Schwarzen Adler erzählen, berichten.

Es blieb dem Gymnasiallehrer Burkhard Jäger vorbehalten, mit wissenschaftlicher Akribie in seinem Buch „Nationalsozialismus in Schöningen – Spuren, Ereignisse, Prozesse,18 Folter, Mord – die Judenverfolgung in der Provinz schlechthin – beispielgebend zu verifizieren, zu schildern.

Auszug aus Protokollen: „Zum Schluss der Vernehmung fragte mich …, ob ich Schläge bekommen hätte. Als ich ja sagte, bekam ich Schläge. Er fragte mich, ob ich es noch zu sagen wagte, antwortete ich mit nein. Jetzt bekam ich Schläge, weil ich fälschlicherweise nein gesagt hatte. Als er mich wieder fragte, wusste ich nicht mehr, was ich antworten sollte. Jetzt bekam ich Schläge, weil ich nicht geantwortet habe.“

Am 1. Mai 1933, einem Tage, als im Schwarzen Adler öffentlicher Tanz stattfand, wurde mein Bruder H, ich und ein gewisser K. … in den Tanzsaal geführt und von dem … aus Söllingen dem tanzenden Publikum vorgeführt mit den Worten: „Dies sind die größten Verbrecher aller Zeiten! Die Tanzenden machten sich über uns lustig.“

Erinnert sei hier an den Einzelhändler Abraham Lauterstein – an die Familie Kurt und Helene Heinemann, an den Lebensmittelhändler Kurt Gölsch oder an den Spediteur Hugo Kugelmann und vieler Namenloser dieser Stadt. Private Dramen, die die Seelen zerschmetterten, haben sich abgespielt, immer wieder plötzliche Gewaltausbrüche, schlimmste Misshandlungen, zerschundene Gesichter, bis endlich, ja endlich, ein Viehtransporter die Malträtierten abholte. Atempause, Verschnaufpause. – Bus ins KZ, in den Tod.

Spätestens im Frühjahr 1956 wurde mir mein Fensterplatz auf den Marktplatz zu Schöningen genommen. Ich war noch nicht einmal sieben Jahre alt, gerade erst eingeschult worden. Doch schon als Pennäler der 1. Klasse in der Wallschule schien das Ende meiner Kindheit unwiederbringlich nahe. Wenn ich mich des Morgens auf meinen Beobachtungsposten zubewegte, wurde mir der vertraute Blick auf das Rathaus zur Wasserträgerin, dem Wahrzeichen der Stadt, versperrt.

Irgendjemand muss des Nachts die kleinen quadratischen Butzenscheiben eingeschlagen, das Fenster notdürftig mit Pappe abgedichtet haben. Die ersten Weinflaschen flogen schon nach ein paar Wochen mitten in der Nacht durchs Fensterglas. Auf dem Trottoir lag ein Scherbenhaufen zersplitterter Flaschen, die im Saufgelage oder Partyzerwürfnis infolge erhöhten Alkoholrausches durch die berstenden Butzenscheiben gerasselt sind. – Die Herrschaften schliefen. Am späten Nachmittag sollte ich meine erste Bekanntschaft mit dem damals 31jährigen Conrad Oltmanns machen. Zunächst sagte ich „Onkel Conny“, später musste ich ihn „Vater“ nennen.

Und an Wochenenden krachte weiter Leergut durch die Fensterscheiben, ausgesoffene Bierflaschen auf Gehweg und Marktplatz …

Nächtlichen Männer-Besuch kannte meine Mutter ja schon. Ich musste dann raus aus ihrem Bett, runter von der “Besucherritze“. Mir gefielen besonders jene Herren, die ihre Stimmbänder leise bewegten, mir aber trotzdem etwas zu erzählen wussten und mich mit kleinen Geschenken, wie etwa einen Steinbaukasten, bedachten; der Apotheker „Onkel Hans“ aus Leipzig, der Fuhrunternehmer „Onkel Erich“ aus Schöningen, der Hotelier „Onkel Willigerd“ aus Bad Harzburg im Harz.

Nur einen ganz gravierenden Nachteil hatten die stattlichen Herren. Sie konnten ihr Handicap nicht verbergen und wurden deshalb recht bald wieder weggeschickt. Sie waren keine schmuckvollen Uniformträger staatlicher Allgegenwart. Ihnen fehlte ein gewisses, reizvolles Etwas aus Stoff, Farbe und Schnitt, dass bedeutungsvoll die herausragende Zugehörigkeit zur Staatsmacht symbolisierte. Die Uniform als Gradmesser für Glanz und Bedeutung, Parade- oder Gala-Uniformen, Männer-Erotik. Mentalität wie Sehnsüchte nach derlei Oberbekleidung lebte auch nach dem Kriege sinnstiftend fort.

Ob in Schöningen oder anderswo, das Uniformtragen hatte ja gerade unter dem NS-Regime von 1933 bis 1945 große Teile der Bevölkerung neu eingekleidet. Hunderttausende Parteimitglieder der NSDAP, Organisationen wie SA und SS, Wehrmacht, Reichsarbeitsdienst, Hitler-Jugend, Bund Deutscher Mädel. Ihnen allen wurde als Ausdruck ihrer politischen Gesinnung eine Einheitskleidung verpasst. Von dieser apostrophierten Pracht wollte Jutta ein wenig abhaben, sollte sie auch ein bisschen angestrahlt werden, wenigstens ein bisschen. So war sie erzogen worden, so und nicht anders hatte Mutter Jutta die „braune“ Sozialisation verinnerlicht.

Nein – dieser lebendige Bekannte Onkel Conny das war ein richtiger kräftiger Mann, der seinen Karabiner vom Zoll mit sechs Schuss Munition stets griffbereit bei sich trug. Er war praktisch eine Gestalt ohne Alternative, kein Mann der Bücher, keiner von zierlicher Gestalt mit introvertierten Eigenschaften. Jutta schwärmte seit ihrer ersten Begegnung im Café Menzel: „Wenn ich ihn umarme, dann weiß ich, was ich habe und wo ich bin. Einen richtigen Arier mit kräftigen Pranken, blauen Augen. Und eine stattliche Zöllner-Uniform trägt er auch.“

Neue Jutta-Ära schien angebrochen. Das Café Menzel war bekannt für schüchterne Liebesgeschichten, Schummerbeleuchtung am späten Nachmittag. Hier lebte eine Moonlight-Atmosphäre auf anheimelnden Teppichen, Samt wie Seide und natürlich sorgten eindringliche Schnulzen aus der Musik-Box für Nähe und Durchbruch.

Wie selbstverständlich erklang Stunde um Stunde der Hit des Jahres 1956 von Peter Alexander (*1926+2011): „Ich weiß was, ich weiß was dir fehlt, ein Mann, der dir keine Märchen erzählt.“ Ein Ohrwurm, der kaum vergehen wollte. Das glaubte Mutter Jutta seinerzeit auch. Nach der vierten Café-Menzel-Nacht präsentierte sie mir ihren brandaktuellen Onkel; diesmal in Zoll-Uniform, mit Koppel, Reitbundhose und schwarzen Schaftstiefeln. Es war mein „vierter Onkel“ innerhalb eines guten Jahres. Torschluss-Panik, Hoffnungen und Männer-Verschleiß im Nachkriegs-Deutschland… Conny-Stunden.

Es blieben seltsame, verdichtete, lange anhaltende Augenblicke, in denen der rührselige Heimatfilm das Gemüt der Menschen traf. In der Kinosaison 1955/1956 bevölkerten rund 30 Millionen Bundesbürger die Leinwandsäle. Der „Förster vom Silberwald“, das „Weiße Rössl“. den „Kaiserwalzer“, „Grün ist die Heide“, weckten verstohlene Sehnsüchte – verschämte Wehmut nach Zärtlichkeit und Harmonie. Es war der Heißhunger nach vorgefühltem, halb versteckt erlebten Liebes-Leben auf der Leinwand.

Es ist einer jener lauwarmen, klebrigen Tage, an denen die Sonne dösend über die Wolken des Grenzlandes krabbelt. Im Grenzer-Kontrollhäuschen postiert sich mit seinem Feldstecher der frisch eingestellte Zöllner Conny Oltmanns (*1925+2002). Seit drei Stunden liegt er auf der Lauer gen Osten, seit drei Stunden trällert in regelmäßigen Abständen die Schnulze Freddy Quinns „Heimatlos – Keine Freunde, keine Liebe –, wie es früher einmal war …daran denke ich das ganze Jahr…“ aus seinem Transistorradio. Pathos bis zur Ermüdung. Ein junger Mann vor seinem Radio. Er schaut ins Niemandsland der „Grünen Grenze“ zwischen BRD und DDR. Er fühlt sich als ein Niemand.

Die zwischen den legalen Grenzübergangsstellen liegenden Sektoren bilden im dienstlichen Sprachgebrauch des Zollgrenzdienstes die „Grüne Grenze“. Diese gilt es besonders zu observieren, damit nicht illegale Waren oder unerwünschte Personen in den Westen hineingeschleust werden. Tag wie Nacht beobachten und laufen schwer bewaffnete Wachposten mit scharfen Wachhunden die Demarkationslinie ab. Kalter Krieg zwischen Ost und West.

Stacheldraht und Todesstreifen, das sind zehn Meter breite, akkurat geeggte Spuren. In den 50er Jahren konnte es viele Menschen, Familien mit Kinderwagen bis hin zu bewaffneten Volkspolizisten nicht abschrecken, in den Westen zu flüchten. Insbesondere Nachbarn aus grenznahen Orten fanden immer wieder einen Weg, Hindernisse zu überwinden. Das Dickicht des Waldes kannte viele Raubzüge, Überfälle, Morde. Viele Tragödien fanden hier ihr Ende, Menschen ihren Tod.

Es waren Verbrechen, die nie aufgeklärt wurden. Mitten durch den Lapp Wald fraß sich die Zonengrenze hindurch. Dieser unüberschaubare Grenzverlauf verbarg so mancherlei Gefahren. Unbedachte Spaziergänger landeten unversehens in der von der Roten Armee beherrschten Sowjetzone. Festnahmen, Verhöre – Abschiebungen.

Die Zollgrenz-Beamten waren ausgerüstet mit Handfeuerwaffe und Feldstecher. Sie waren zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs. Die Postenstärke betrug zwei Grenzer oder ein Beamter mit Zollhund. Untergebracht waren die Männer in den entlegenen Grenzdörfern der Aufsichtsstellen in Holzhäuschen.

So wurde hier Tag und Nacht gearbeitet. In drei Schichten wechselten sich die Zollgrenzer ab. Die Dienstzeit bestand aus drei Schichten; von 8 bis 14 Uhr, von 14 bis 22 Uhr und 22 bis 8 Uhr in der Früh. Auf der DDR-Seite zeigten stets Doppelposten der Volkspolizei mit Maschinenpistolen ihre Präsenz. Im unübersichtlichen Gelände oder bei hohen Häusern sicherten Beobachtungstürme ihren Zugriff. Monat für Monat kamen hier im Grenzabschnitt Schöningen/Helmstedt mehr als zweihundert Flüchtlinge an; auch Volkspolizisten, die in voller Montur mit ihren Kalaschnikows überliefen.

Zöllner Conny lebte im Örtchen Söllingen, von Schöningen sieben Kilometer entfernt, in einer flachen, feuchten Bretterbude. Das Grenzer-Dorf zählte 500 Einwohner, genehmigte sich eine Kneipe mit Musikbox und viel Sehnsucht. Er hauste gleich neben einem morastigen Stoppel-Bolzplatz des VfL Söllingen von 1919 und schaute Dorf einwärts auf eine Rübensaftfabrik. In der Zöllner-Baracke, wie sie im Dorf genannt wurde, hatte jeder einen Tisch, zwei Stühle, eine Pritsche, einen Wasserhahn, Gemeinschaftsklo. Zu Weihnachten schmückte die Bretterbude ein Baum. Zum Glück schepperte ein Radioapparat rund um die Uhr. – Das war Söllingen.

Deutschland durchlebte seine Nachkriegsjahre des Zusammenbruchs, des Aufbaus, der Hoffnungen, der Restauration. Über 3.250.000 deutsche Soldaten ließen in Ost wie West ihr Leben, kehrten in ihr Heimatland nicht mehr zurück. Insgesamt 11.094.000 Männer wurden als Kriegsgefangene von den alliierten Siegermächten interniert. Insgesamt gelten 1.3 Millionen Schicksale deutscher Soldaten auch nach Öffnung der sowjetischen Archive bis dato als ungeklärt. Indes: Männer waren rar. Folglich war der Mann das Synonym für Mangel. Er fehlte überall. Das waren zumindest Connys Stunden, späte Stunden.

Eine Berufsausbildung hatte er nach achtjähriger Volksschule in Wilhelmshaven nicht abgeschlossen. Hilfsarbeiter. Fanfaren-Reiter in Hitlers Jugend auf den Deichen des Jadebusens waren und blieben hervorstechende Merkmale in seinem Leben. Mit dem Deutschen Volkssturm des Aufgebots II marschierte er mit viel Propaganda-Getöse im November 1943 gen Osten. Zum Kampfgebiet wurde das monatelang von deutschen Luftangriffen heftig gezeichnete Städtchen Frolowo.

Mit allen „15.000 waffenfähigen Volkssturm-Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren“ war der 18jährige Conny nirgendwo in der Lage, an welchen Frontabschnitten auch immer, nur hinhaltende Scharmützel zu liefern. Sie wurden aufgerieben oder wie Kaninchen von Mörsergranaten über die Felder gescheucht. Kanonenfutter. Hoffnungslos. Kaum funktionierende Waffen, keine ausreichende Munition, keine Schießausbildung – nur Hitler im Kopf, Tote, Verwundete, Hunger, Leid über Leid, Verrohung menschlicher Empfindungen mit unbeugsamen Überlebenswillen: „Augen zu und durch“. Maschinengewehr-Salven durchsiebten seine Unterschenkel, Lazarett, Kriegsgefangenschaft in Frolowo in der Oblast Wolgograd – Lager 163.

Auf Gewalt-Märschen tief in den Osten der Sowjetunion hinein und in Sammellagern fand jeder fünfte Soldat den Tod. Conny überlebte. Täglich galt es zu Fuß 40 bis 50 Kilometer zu bewältigen. Wer erschöpft am Wegesrand liegen blieb, konnte sich eines sicher sein – Kopfschuss. Nach verbrieften Berichten erhielt ein Gefangener morgens einen gesüßten Kaffee und 600 Gramm Brot, mittags etwa einen Liter dickliche Suppe und abends gleichfalls einen Liter Suppe. Schwerstarbeiter, etwa in den Bergwerken, konnten zusätzlich einen Nahrungswert von 2800 Kalorien zu sich nehmen. Morgens um 5 Uhr wurde geweckt, von 7 bis 17.30 Uhr malocht, körperlich hart gearbeitet – unterbrochen von einer einstündigen Mittagspause. Landser Conrad Oltmanns durfte jedoch von einer „glücklichen Fügung“ sprechen, sich Anfang 1947 in einem sogenannten „Heimkehrer-Transport“ wieder zu finden. Es waren Gefangenen-Züge, die mit groß angelegter russischer Film-Inszenierung über Frankfurt/Oder gen Westen rollten.

Ein ausgemergelter Körper trug den aufgedunsenen Wasserkopf vor die Haustür seiner Eltern in Wilhelmshaven. Zähne waren ausgeschlagen oder einfach nur abgebrochen, Unterschenkel von Einschüssen markiert. Bettnässer. Bluthochdruck. Richtig reden, etwa einen knappen zusammenhängenden Satz zu formulieren, das konnte er nicht. Er stotterte.

Volkssturm-Kämpfer Conrad zählte zur Kategorie der Feuchtdystrophiker; jener Kriegsgefangener, die des Morgens beim Aufstehen kaum aus den Augen schauen konnten. Das Wasser drang beim Liegen ins Gesicht, Schienbeine, Knöchel schwollen zu deformierten Klumpen an. Der junge Mann mochte auch niemandem so recht zur freudigen Begrüßung in seiner Heimatstadt Wilhelmshaven die Hand geben, gar die Eltern umarmen. Er wusste nur zu genau, dass der Fingerdruck eine minutenlange Vertiefung in seiner Muskulatur zurückließ. Er stammelte knapp: „Heil Hitler. Da bin ich wieder. Damit habt ihr wohl nicht mehr gerechnet.“ Berührungsängste eines schwächlichen Jünglings, der selbst in diesem Jammertal seine Gefühle aus Schmach und Niederlage nicht zeigen konnte oder wollte. Stark hatte er zu sein. Männer.

Urerlebnisse in jungen Jahren, wie diese des Massensterbens in Russland, wirkten normalerweise am nachhaltigsten. Sie beeinflussten Einstellungen, sie bestimmten Verhaltensweisen, sie prägten sich unauslöschlich ein. Gravierend können Urerlebnisse vielleicht sein, wenn sie aus einer Konfrontation, aus einem Krieg, an Wendepunkten entstehen. Deutschland lag in den Trümmern. Neubesinnung schien greifbar nahe. Nur er, der Hitler-Junge und Volkssturmkämpfer, verspürte wie viele Russland-Heimkehrer nicht das Bedürfnis, keineswegs die innere Einsicht oder gar korrigierende Notwendigkeit, eine Abkehr vom Nationalsozialismus zu vollziehen. Im Gegenteil.

Er blieb sein Leben dem Adolf treu ergeben. Erst seinem Führer Adolf Hitler, sodann in den sechziger und siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts seinem Adolf von Thadden (*1921+1996). Adolf von Thadden avancierte von 1967 bis 1971 zum Bundesvorsitzenden der Nationaldemokratischen Partei Deutschland. Es folgten Die Republikaner des früheren SS-Unterscharführers Franz Schönhuber (*1923+2005); allesamt unbelehrbare Gestalten einer Sammlungsbewegung nationaler wie auch rechtsextremer Männer, die sich trotz verfassungsfeindlicher Hetz-Parolen Politiker nennen durften.

In den ersten Nachkriegsjahren verdingte Landser Conny sich als sogenannter „Trümmer-Mann“ der Stadtverwaltung in Wilhelmshaven; ein Tagelöhner, der Schutt wie Schrott wegzuräumen hatte. Die Stadt liegt im Nordwesten Deutschlands an der Küste des Jadebusens, einer weitflächigen Bucht der Nordsee. Wilhelmshaven zählte mit seinen vielen Flach- und Klinkerbauten nach dem Zweiten Weltkrieg 89.000 Einwohner.

Wilhelmshaven war schon immer die eigentliche Kriegshafenstadt der Deutschen. Hier wurde schon seit Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 wettgerüstet, aufgerüstet – Kriegsschiffe, Torpedos, Flotten, Marine-Geschwader gebaut und Matrosen wie Material behandelt; gedrillt gebrochen. Vor allem galt es hier, Vernichtungspläne gegen andere Nationen militärstrategisch auf ihre Machbarkeit zu überprüfen, schließlich in die Tat umzusetzen. Unter dem Diktat von Kaiser Wilhelm II. (*1859+1941) war es vornehmlich die in Wilhelmshaven stationierte Marine, die in Afrika, Asien und Ozeanien Land wie Leute in deutschen Kolonien unterjochte.

Im Zweiten Weltkrieg zerstörten englische Bomberpiloten in 100 Luftangriffen, davon 16 Flieger-Großattacken, 60 Prozent der Wohnflächen – das alte Wilhelmshaven war ein Trümmerfeld. Überall waren grau getönte Luftschutzbunker in Windeseile erbaut worden. Sie boten den Menschen oft tagelang Schutz vor unaufhörlichen Flächen- Bombardements. Die Zahl der Luftkriegstoten belief sich folglich „nur“ auf 435 Opfer. Nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands lag die Stadt am Jadebusen in der britischen Besatzungszone und damit unter englischer Befehlsgewalt. Werft- und Kaianlagen – das gesamte Inventar der Kriegsmarinewerft – wurden im Frühjahr 1950 nach England verschifft, Docks und Schleusen gesprengt, Wilhelmshaven praktisch leergeräumt.

Für Russland-Heimkehrer Conny war allein der Name seines Heimatstädtchens in späten Jahren ein Synonym für eine hoffnungsvolle Botschaft des Überlebens. In Jahren entsagungsreicher Kriegsgefangenschaft hatte sich ein Bild festgezurrt; eine Durchhalte-Fiktion; immer wieder gehofft, Tag und Nacht gebibbert – an nichts anders gedacht als an den Tag X – der Befreiung. Das schon im Jahre 1947 uraufgeführte, später verfilmte Schauspiel des amerikanischen Dramatikers Tennessee Williams (*1911+1983) „Endstation Sehnsucht“ entsprach dem auch sentimental überhöhten Lebensgefühl dieser entwurzelten Zeit. Es war einer der ersten Zelluloid-Streifen, die er sich im Roxy-Kino zu Wilhelmshaven zu Gemüte führte.

Nur – in Wilhelmshaven endlich angekommen, da klafften lang gehegte Wünsche, Überlebensträume aus den Gefangenenlagern Russlands mit der sperrigen Wirklichkeit jäh auseinander – nichts ging mehr. Im Juni 1952 lag die Arbeitslosenquote am Jadebusen bei 24,3 Prozent (im Vergleich zum Bund 7,6 Prozent). Es fehlte an allem; an Nahrung, Wohnung, Kleidung, Ärzten und nach der Zerschlagung der hafenwirtschaftlichen Infrastruktur insbesondere an mittelständischen Unternehmen – an Arbeitsplätzen. Es fehlte vor allem an einer neu auszurichtenden Lebensperspektive für jene jungen Männer, die ohne Berufsabschluss am Wegesrand lauerten: Stempeln gehen, auf Fluren ewig Schlange stehen; nur ein dürftiges Stempelgeld sicherte Atemzüge von einem auf den anderen Tag.