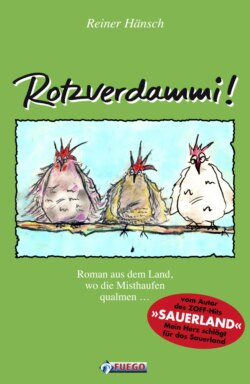

Читать книгу Rotzverdammi! - Reiner Hänsch - Страница 7

ОглавлениеBitte zuerst lesen!

Sehen Sie mal, Sauerländisch gibt’s ja eigentlich gar nicht. Nicht als offizielle Sprache jedenfalls. Man muss es gar nicht sprechen können und man muss es auch nicht verstehen. Man sollte nur Verständnis dafür aufbringen.

Ach ja … Sauerländisch ist schon was ganz Eigenes. Es hat einen ganz eigenen Klang, eine eigene Melodie und es gibt ein sehr eigenes Völkchen, das sich dieser „Sprache“ bedient und sich sogar problemlos auf Sauerländisch verständigt. Untereinander, versteht sich. Der Außersauerländische steht da oft ratlos in der schönen bergigen, aber meist verregneten Gegend herum und „kricht nix mit“. Deshalb sollte man einige Absonderlichkeiten dieser „Sprache“ kennen, um den gemeinen Sauerländer auch zu verstehen, wenn er mal mit uns spricht. Manchmal tut er das. Nicht oft, aber hin und wieder. Und gemein ist er eigentlich gar nicht.

Fangen wir also mit dem R an. Es rollt natürlich, klar. Wohin, weiß keiner, aber es rollt. Nicht so wie beim Siegerländer, da rollt es ja schon so wie beim Engländer, nein, nein, so nicht, aber es rollt, dass die Zunge schon mal kurz hinter den Zähnen des Sauerländers so rrrichtig ins Rrrotieren cherrrät.

Das letzte Wort haben Sie nicht verstanden?

Ja, das kann ich verstehen. Kommen wir also zur nächsten Absonderlichkeit: dem G.

Ist ein Sauerländer zum Beispiel in Finnentrop, einem hübschen, kleinen sauerländischen Städtchen, geboren, so verkündet er dies nach hartnäckigen Nachfragen mit: „aus Finn’ntrop chebürtich“. Rrrichtig. Kein G, wie man es in „gebürtig“ zweimal erwarten sollte, sondern ein CH ertönt an der Stelle, wo eigentlich das G sein sollte. Am Ende sowieso, das machen alle (Könich – Honich – färtich). Aber am Anfang, da ist es etwas ganz Besonderes. G gibt es gar nicht im Sauerländischen, „chibt et char nich’“. Das G ist im Laufe der letzten zehntausend Jahre der sauerländischen Sprachentwicklung wahrscheinlich einfach nicht mehr weiterbearbeitet worden, weil es sich nicht lohnte, und es ist so auf der Stufe eines rauen CH hängengeblieben. Einem CH wie in „doch“ ungefähr. Kratzig. Aber nicht so ganz wie in „doch“, etwas weiter vorne in den Rachen wird es gelegt. Ist eben einfacher so. Aber ein Fluchzeuch fliecht. Vorne kratzt es, hinten nicht - wie in „frrrech“.

Jaaa. Jaaa. So is dat!

Aber so ganz wegfallen soll es dann doch nicht. Wäre ja schade drum, wo es doch nun schon mal da ist. Nein, es wird da eingesetzt, wo wir eigentlich ein fröhliches J haben sollten. Zu schwer? Also, getz hömma chut zu… Wenn der Sauerländer verkünden will, dass zum Beispiel der große Johannes mit der gelben Jacke jetzt gleich zum Jugendgottesdienst geht, heißt das auf Sauerländisch: „Der chroße Gohannes mit der chelben Gacke cheht getz chleich zum Gugendchottesdienst.“ Nicht schlecht, was?

Getz abba!

Das ist nämlich noch lange nicht alles. Sicherlich kennen auch einige von Ihnen den netten kleinen Ort Meschede im Sauerland. Seltsamerweise besinnt sich der Sauerländer bei Worten mit SCH auf jeden einzelnen Buchstaben ganz genau. Er macht sich unverständlicherweise die nicht unerhebliche Mühe und nimmt quasi das S-C-H von Meschede sämtlich in alle seine Einzelteile akribisch auseinander. Er spricht also erstmal das S. Aber nicht ganz so, wie wir es tun, mit der Zunge recht gerade, kurz hinter den leicht geöffneten Zähnen, sondern er biegt die Zungenmitte ein wenig nach oben und bildet einen kleinen Kanal, durch den die Luft strömt, bis es bald schon ein leises Pfeifen wird… Muss man lange für üben.

Lassen Sie’s lieber.

Dann kommt logischerweise das C, und das wird separat und sauerländisch stur ausgesprochen wie ein K! Und das H, naja, das hört man ja nicht.

Also heißt die Stadt Meschede, vom Sauerländer ausgesprochen, „Messkhede“. Auch nicht schlecht, oder? Man muss das aber wissen, sonst kommt die Botschaft des Sauerländers nicht bei uns an. Oder eben nicht richtig an, woll.

Dat sacht er auch cherne, der Sauerländer.

„Woll.“

An allen Ecken und Enden. Meistens an den Enden. Das kann man praktisch an jeden Satz anhängen, wenn man meint, er sei noch nicht lang genug, oder wenn man das Gesagte unterstreichen oder auch in Frage stellen will. Mit einem „woll“ kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. „Woll“, manchmal auch in den Sonderformen „wonnich“ oder nur „wo!“, passt immer und sollte man zur Sicherheit auch immer parat haben und auf jeden Fall mal hinten dran hängen, woll?!

Weitere sprachliche Besonderheiten wie der sauerländische Genitiv („meine Frau ihr Auto“) und das an das Englische angelehnte “am Machen sein”, also die berühmte “-ing-Form” („er is chrade am Auto wasskhen, sie is am Essen machen”) seien hier nur am Rande erwähnt.

Und bevor man es am Ende noch vergisst: Es gibt da auch noch den Akkusativus Sauerlandus, der bei direkten Personenbenennungen oder auch meistens bei direkten Beleidigungen angewandt wird, nicht selten in Verbindung mit dem personenbezogenen Dativ: „Jemandem einen … sein“.

Zu schwer? Nein. Passen Sie auf.

Also, zum Beispiel sacht man: „Dä Häbätt, nä, dat is mir ’n dummen Sack, woll!“ Also, bitte merken, ganz wichtig: Er ist mir einen dummen Sack, einen blöden Hund, einen fiesen Doofmann und so weiter. Aber manchmal nich’ nur dä Häbätt.

Ach ja, die Sauerländer, dat sin’ mir so welche…

Abba getz cheht et los!