Читать книгу Nordwestpassage - Roald Amundsen - Страница 12

Die Nordwestpassage1

ОглавлениеSeit den Tagen des Balboa steht fest, dass Cristóbal Colón alias Christoph Kolumbus 1492 mit seinen Karavellen weder in Cathay noch in Zipangu – also in China oder in Japan – eingetroffen war. Indien lag »plus ultra«, weiter draußen, und war, wie diverse Kosmografen meinten, nicht anders denn über die arktischen Archipele zu erreichen.

Daher schwärmten sie – egal ob Forscher oder Freibeuter – aus, um ihrerseits ans Ziel des Genuesen zu gelangen … und mussten doch allesamt vor heimtückischen Untiefen oder abweisenden Packeissperren beidrehen: der Italiener Sebastiano Caboto 1517 im Foxebecken, sein Landsmann Giovanni da Verrazzano 1523 in der Hudson-Straße, der Portugiese Esteban Gómez 1525 unter dem Saum Neufundlands, der Franzose Jacques Cartier 1534 im Sankt-Lorenz-Golf, die Engländer Martin Frobisher 1576 vor der Cumberland-Halbinsel, Henry Hudson 1610 in der Hudson Bay und William Baffin 1616 im Lancaster-Sund.

Nein, die Nordwestpassage blieb ein Traum, ein Trug, ein brillantes Theorem!

So lenkte die dauerhafte Fruchtlosigkeit der älteren Piloten die Abenteuerlust der jüngeren für eine Weile auf andere Regionen, obschon das Parlament in London unterdessen eine Belohnung von zwanzigtausend Pfund Sterling für jenen Sailor ausgesetzt hatte, der den Durchschlupf fände. Nachdem dann überdies James Cook – von der Bering-Straße aus in westöstlicher Richtung – vergebens nach jener Schneise gefahndet hatte, erschien sie ein für alle Mal als Illusion. Am 15. August 1778 notierte der Post Captain Seiner Majestät ins Logbuch der »Resolution«: »Eine halbe Stunde nach zwei kamen wir bei 22 Faden tiefem Wasser […] auf eine Breite von 70° 41’, wobei wir nicht in der Lage waren, uns auch nur ein Geringes weiter vorzutasten, war doch das Eis zur Gänze undurchdringlich und reichte vor uns von einem Horizont zum anderen, so weit wir sehen konnten.«

Anyway! Durch seine Siege in den Napoleonischen Kriegen wurde England am Anfang des 19. Jahrhunderts einmal mehr zur beherrschenden Seemacht, und ein furioser Slogan wie James Thomsons »Rule, Britannia! Britannia, rule the waves« (1740) – oder später John Everett Millais’ »It can be done, and England should do it« (1874) – feuerte manchen Heißsporn neuerlich an, die Route vom Atlantik in den Pazifik zu erschließen.

John Ross … David Buchan … William Edward Parry … John Franklin – sie alle stachen 1818 in See und irrten im maritimen Labyrinth vor Kanada umher, erlitten Verluste an Material und Mannschaften, scheiterten, aber gaben nicht auf und wiederholten ihre martialischen Attacken. Dass Robert John Le Mesurier McClure, der 1850 eine Expedition Richard Collinsons begleitete, mit der »Investigator« auf dem Kurs von James Cook um Alaska herumgesteuert war und – während sein Schiff in der Prince-of-Wales-Straße festsaß – bei einem Schlittenausflug gewahrte, wie dieser Kanal in den Melville-Sund mündete, der bereits von Osten her befahren worden war …, dass also McClure wenigstens die Möglichkeit jenes Transits als Erster bestätigen konnte, brachte ihm zwar die Hälfte des ausgelobten Preisgeldes ein, wird aber in seiner Publikumswirkung bis heute – bis zu Sten Nadolnys Roman Die Entdeckung der Langsamkeit (1983) – überlagert vom Untergang John Franklins und seiner Kameraden drei Jahre zuvor, jener epochalen Katastrophe.

Nicht bloß die geheimnisvollen Umstände seines Verderbens und nicht allein die penelopegleiche Anhänglichkeit seiner Gattin, die mehrere der rund vierzig Suchmannschaften selbst alimentierte, sondern gerade auch die Vieldeutigkeit der von diesen gesammelten Überreste, Anhaltspunkte und Gerüchte schufen rund um den Kommandanten der »Erebus« und »Terror« eine magische Aura, in der er als Phantom weiterlebte, als Leitfigur und Verführer.

Seine Zugkraft wirkte bis nach Norwegen hinüber.

Dort war in dem Weiler Hvidsten am Sannesund, rund siebzig Kilometer südöstlich von Kristiania (wie Oslo damals hieß), dem Skipper Jens Amundsen am 16. Juli 1872 von seiner Frau Gustava ein viertes Kind geschenkt worden, ein Sohn, der die Namen »Roald Engebreth Gravning« erhielt und damit wie ein Recke aus altnordischen Sagas daherkam. Denn »Roald« bedeutet ungefähr »der Ruhmvolle« und machte, was die Zukunft der Welterkundung zeigen sollte, eine treffende Aussage über den so Benannten – obgleich von Glanz und Gloria anfangs niemand etwas spürte.

Roald Amundsen ging in der Hauptstadt, wohin die Eltern mittlerweile umgezogen waren, zur Schule. Doch je höher er Klasse um Klasse aufstieg, desto tiefer fielen seine Leistungen Fach um Fach ab. Sein Eifer richtete sich auf andere Gebiete als auf die vom Lehrplan bestimmten: Er las John Franklins Reise an die Küsten des Polarmeeres in den Jahren 1819, 1820, 1821 und 1822 (1823) sowie dessen Zweite Reise an die Küsten des Polarmeeres in den Jahren 1825, 1826 und 1827 (1828) und passierte im Geiste die Coats-Insel, befuhr den Mackenzie und mit wohligem Schauder das Whiteout, das der Brite so betörend dargestellt hatte. »Eine seiner Schilderungen«, entsann sich Amundsen später, »in der er über den verzweiflungsvollen Rückzug einer seiner Expeditionen berichtete, fesselte mein Interesse mehr als alles, was ich je zuvor gelesen hatte. Er und seine wenigen Gefährten hatten drei bange Wochen mit Eis und Stürmen um ihr Leben kämpfen müssen, ihre einzige Nahrung bestand aus einigen Knochen, die sie in einem verlassenen Indianerlager fanden, und schließlich waren sie sogar genötigt, ihre eigenen Lederschuhe zu verzehren, ehe sie endlich wieder die ersten Vorposten der Zivilisation erreichten. – Seltsam, dass gerade die Beschreibung solcher Entbehrungen, die er und seine Leute zu erdulden hatten, mich an der Erzählung Sir Johns am meisten fesselte. Ein merkwürdiger Ehrgeiz brannte in mir, gleiche Leiden zu überwinden.«

Sieht man von seiner steten körperlichen Ertüchtigung ab, dann bestand Amundsens mentales Training des Ernstfalls zunächst im Besuch des Gymnasiums, den er 1890 mit der Gesamtnote »4« beendete. Seiner Mutter zuliebe – der Vater war seit Jahren tot – begann er daraufhin ein Studium der Medizin: gleichsam die nächste Abhärtungsstufe. Doch nachdem dann 1893 auch Gustava Amundsen gestorben war, beschränkte ihr Sohn seinen weiteren Aufenthalt an der Alma Mater auf eine Schamfrist: »Mit unsäglicher Erleichterung verließ ich kurz darauf die Universität, um mich mit ganzer Seele in den Traum meines Lebens zu stürzen.«

Noch im Dezember machte er eine siebentägige Skiwanderung über das Hardangervidda-Plateau im Westen Norwegens. Er bewarb sich um einen Platz auf der »Windward« des Engländers Frederick George Jackson, der nach Franz-Joseph-Land gehen wollte (und dort zum Retter Fridtjof Nansens werden sollte). Doch weil der ihn nicht anheuerte,2 trug er sich in die Musterrollen von anderen Schiffen ein, der »Magdalena« und »Valborg«, »Leon« und »Huldra«, »Jason« und »Rhône«. Auf diesen Pötten fuhr er zwischen 1894 und 1896 ins nördliche Eismeer und nach Kanada, nach Liverpool und nach Le Havre, nach Caen und zu den Stränden Afrikas.

Mochten die Lehr- und Wanderjahre Roald Amundsens auch noch so planlos wirken, waren sie doch unbeirrbar und hatten ihre Intention – Stichwort: »gleiche Leiden zu überwinden« – fest im Blick: »Zu dieser Zeit hatte ich schon alle Bücher der einschlägigen Literatur gelesen, derer ich habhaft werden konnte, und ein verhängnisvoller Fehler der meisten früheren Polarexpeditionen war mir dabei aufgefallen. Die Leiter dieser Expeditionen waren nicht immer Schiffskapitäne gewesen und hatten deshalb die Führung ihrer Schiffe fast immer erfahrenen Seeleuten überlassen müssen. In jedem solchen Fall hatte es sich als schicksalsschwer erwiesen, dass die Expedition, sobald sie in See gestochen war, nicht mehr einen Führer, sondern deren zwei hatte. Unweigerlich führte dies immer zu einer Teilung der Verantwortlichkeit zwischen dem Expeditionsleiter und dem Kapitän; daraus erwuchsen unaufhörlich Reibereien und Meinungsverschiedenheiten. Deren Folge war bei den übrigen, untergeordneten Mitgliedern der Expedition eine Lockerung der Disziplin. Immer bildeten sich zwei Parteien: Die eine bestand aus dem Expeditionsleiter und dem wissenschaftlichen Stab, die zweite umfasste den Kapitän und seine Mannschaft. Darum war ich entschlossen, mich nicht früher an die Spitze einer Expedition zu stellen, ehe ich nicht diesen Fehler umgehen könnte. Mein ganzes Streben war jetzt darauf gerichtet, mir selbst die nötige Erfahrung in der Schiffsführung anzueignen und mich zum Kapitän auszubilden, um meine Expedition nicht nur als Forscher, sondern auch als Schiffer leiten und so die Bildung zweier Parteien vermeiden zu können.«

Zunächst deshalb: Der Schiffer…!

Amundsen besaß seit ein paar Monaten eine Lizenz als Steuermann und konnte daher 1897 als Zweiter Offizier des Belgiers Adrien de Gerlache dessen Bark in die Antarktis begleiten – ein schier aberwitziges Unternehmen. Antwerpen war noch nicht hinter der Kimmung versunken, da zeigte sich, dass der Kommandant eine Crew zusammengewürfelt hatte, die aus Schlägern und Trinkern bestand. Ihre Herkunftsländer waren so verschieden, dass sich manche der Offiziere untereinander nicht verständigen konnten. Und als die »Belgica« zum Entsetzen aller – die meisten hatten wohl eher an eine Kavalierstour gedacht denn an ein seriöses Projekt – am 2. März 1898 vor Grahamland im Eis festfror und fortan mit diesem dahintrieb, als dann die Polarnacht heraufzog und zudem ein Matrose spurlos verschwand und der Geophysiker der Expedition auf unerklärte Weise starb, wurde der Patron der »petite colonie de condamnés« – dieser »kleinen Kolonie der Verdammten« – schwermütig; seine Leute waren es längst. Sie waren auf die Überwinterung nicht vorbereitet, waren dürftig gekleidet und mangelhaft mit Proviant versorgt; sie bekamen Skorbut und etliche verloren den Verstand.

Lediglich der psychologischen Betreuung und medizinischen Versorgung durch den Schiffsarzt Frederick Albert Cook (der sich einmal als Bezwinger des Nordpols ausgeben sollte) und der seemännischen Fähigkeit und gesundheitlichen Ausdauer Roald Amundsens hatte es die Besatzung zu verdanken, dass ihr Segler dem Zugriff unvertrauter Gewalten entrinnen und am 5. November 1899 seinen Heimathafen anlaufen konnte.

Auch wenn es Menschen – unfreiwillig – nun zum ersten Mal gelungen war, einen Winter in der Antarktis auszuharren, und auch wenn ihre Reise dabei viele Einsichten gefördert hat – Wissen, das dereinst zehn Folianten füllen sollte – blieb sie doch ein Warnzeichen dafür, wie man durch Unbesonnenheit sich und andere gefährdet. Angewidert vermied es Roald Amundsen hinfort, auch nur den Namen Adrien de Gerlaches zu erwähnen.

Vor allem aber wollte er nicht mehr in der Pflicht eines wehleidigen Stümpers stehen. In Punta Arenas, Südchile, hatte er den Dienst auf der »Belgica« quittiert, um sich auf eigene Faust nach Norwegen zu begeben. Dort hielt es ihn freilich nicht lange. Und so radelte er zusammen mit einem seiner Brüder von Kristiania nach Paris, dann alleine weiter nach Madrid und Cartagena, von wo er auf der »Oscar« in die USA schipperte (das »bicycle« immer dabei); auf demselben Dampfer ging es zu Beginn des neuen Saeculums wieder retour.

Nachdem der im April 1900 im englischen Hafen von Grimsby vor Anker gegangen war, machte Roald Amundsen einen Bummel durch die Stadt … Er stöberte hier und da in Buchläden und kaufte in einem von ihnen eine nahezu vollständige Sammlung von Werken über die Nordwestpassage.

Immerhin fehlte noch: Der Forscher …

Aus diesem Grund begab sich Roald Amundsen im September 1900 mit einer Empfehlung des norwegischen Nationalheros Fridtjof Nansen, der nach dreijähriger Abwesenheit unlängst mit der »Fram« aus der Arktis heimgekehrt war, zunächst nach Deutschland, um sich am Marine-Observatorium, Wilhelmshaven, und dann an der Deutschen Seewarte, Hamburg, in Magnetkunde unterrichten zu lassen. Salbungsvoll vermerkte er unter dem Datum des 4. Oktober 1900: »Legte heute Prof. N. meine Absicht dar, die gegenwärtige Position des magnetischen Nordpols zu bestimmen. Prof. N. meinte, dass das von großer wissenschaftlicher Bedeutung sein würde.« Mit diesem Kommentar Georg von Neumayers, des Direktors der Deutschen Seewarte und eines der renommiertesten Geografen jener Tage, war Amundsens Vorhaben höchstinstanzlich gutgeheißen.

Aber ging es ihm wirklich um die Lokalisierung des skizzierten Phänomens?

Freimütig sprach Amundsen von einer Neufestlegung der Koordinaten des magnetischen Nordpols – ein reichlich windiger Vorwand … Denn der magnetische Nordpol ist analog dem magnetischen Südpol nicht durch ein System geometrischer Linien zu fixieren, sondern schwingt infolge seiner Abhängigkeit von den in einem fort wandernden Kraftfeldern der Erde unaufhaltsam umher. Wobei der Radius, in dem dies geschieht – wie die Menschheit seit den Beobachtungen des Engländers James Clark Ross aus dem Jahre 1831 weiß –, an der so fatalen wie verlockenden Strecke John Franklins liegt!

Ging es Amundsen deshalb nicht insgeheim um die Befahrung der Nordwestpassage? »Ein merkwürdiger Ehrgeiz brannte in mir, gleiche Leiden zu überwinden.«

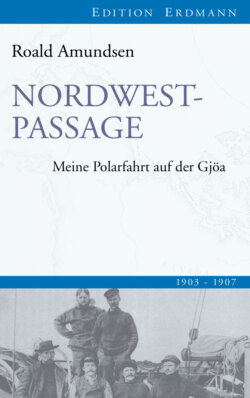

Sei’s drum! Roald Amundsen kaufte aus den Mitteln seiner Erbschaft in Tromsö das Heringsfangschiff »Gjöa«3, machte sich auf einem Probetörn in der Barentssee mit ihm vertraut, konsultierte weitere geophysikalische Institute im Deutschen Reich – darunter die Königlichen Observatorien auf dem Telegrafenberg bei Potsdam –, erwarb sein Kapitänspatent, unternahm eine Exkursion nach Nordnorwegen, um sich dort in erdmagnetischer Messtechnik zu üben … und sammelte daneben fleißig Spenden, weil die eigenen Gelder zur Ausrichtung der Expedition rapide verebbten.

Mochte auch sein Saga-Name auf Jahre hinaus irreführend buchstabiert werden – die GEOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT aus Leipzig stellte ihn noch 1907 mit dem französischen »Raoul« vor –, war doch sein Träger von Stund an ein Begriff. Denn er referierte vor der »Geographischen Gesellschaft« in Kristiania ebenso wie vor der »Royal Geographical Society« in London; für die eben genannte GEOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT war er bereits 1902 (unter Vermeidung des heiklen Vornamens) schlechthin »der Polarfahrer Amundsen«.

Überall glaubte man zu wissen, was der Norweger plante. Hatte er es nicht in DET NORSKE GEOGRAFISKE SELSKABS AARBOG, dem »Jahrbuch der Norwegischen Geographischen Gesellschaft«, von 1900–1901 erläutert? »Ich werde mich im Frühjahr 1903 mit der ›Gjöa‹ aufmachen. Insgesamt werden wir 7 Mann an Bord sein. Wenn ich einem kleinen Schiff wie diesem den Vorzug gebe, dann geschieht das deshalb, weil die Wasserläufe, die wir benutzen werden, sehr oft seicht und schmal sind. Da empfiehlt es sich, ein Fahrzeug zu haben, dessen Tiefgang nicht groß ist und das sich gewissermaßen auf dem Fleck manövrieren lässt. Ein unscheinbares Boot, besonders eines, das für den Fischfang gebaut ist, erfordert wenige Leute und ist als Folge davon auch in seiner Ausstattung billiger.«

Dieser Gesichtspunkt war nicht unwesentlich. Denn obwohl »der Polarfahrer« Schenkungen zu Tausenden entgegengenommen hatte – sogar die Allgemeine Deutsche Seeversicherungsgesellschaft war mit fünfzig Kronen dabei – und obgleich er sein Vermögen eingebracht hatte, stand er am Vorabend der Reise ohne eine Öre da. Erst die Bürgschaft eines entfernten Verwandten bewahrte Roald Amundsen vor der Pfändung der »Gjöa« – was ihn nicht daran hinderte, sein Davonsegeln als eine Flucht vor habgierigen Geldeintreibern zu stilisieren. Aber das war es nicht! Es war die Abwendung von einem Leben in geregelten Bahnen: von einem Dasein mit Themen, Fakten und Personen, die ihn nicht interessierten.

Daher überkam den Dreißigjährigen, als er in jener Dienstagnacht vom 16. auf den 17. Juni 1903 in Kristiania die Anker lichtete, wie damals, als er der Universität den Rücken kehrte, ein zweites Mal »unsägliche Erleichterung«. Und die heitere Stimmung hielt an. Denn planmäßig arbeitete sich die »Gjöa« durch den Skagerrak in den Atlantik hinaus, beharrlich entlang dem 60. Breitengrad auf die Südspitze Grönlands zu, dann an dessen Westküste hinauf zur Baffin Bay und hinein in den Lancaster-Sund, an dessen Ufern – »geheiligtem Boden« – John Franklins letzter sicherer Winterhafen gelegen hatte und wo inzwischen ein Denkmal stand. Dort hinterlegte Amundsen am 24. August 1903 in einer Blechhülse eine Nachricht, die tatsächlich auch von einem Fangfischer gefunden wurde und alsbald die Runde durch die Weltpresse machte: »An Bord alles wohl.«

Weiter ging es daher zur Somerset-Insel, die Amundsen mit südlichem Kurs zu umgehen befahl, sodass er auf die Boothia-Halbinsel zuhalten konnte, auf der vor zweiundsiebzig Jahren James Clark Ross bei 70° 05’ nördlicher Breite und 96° 46’ westlicher Länge den magnetischen Nordpol geortet hatte.

Nichts vermochte den Vorstoß zu hemmen: Ein Feuer im Maschinenraum konnte in Windeseile gelöscht werden; und über das Riff, auf dem die »Gjöa« Ende August vor der Insel Matty zu kentern drohte, hob sie ein Wasserschwall. So glücklich war die Reise, dass Amundsen sich zwingen musste, sie am 13. September 1903 im Süden der King-William-Insel in einer Bucht zu unterbrechen. Hier, in »Gjöahafen«, wollte er mit seiner Besatzung überwintern; von hier aus sollte die »Lage« des magnetischen Nordpols festgehalten werden.

Die Männer richteten sich ein. Sie deckten ihr Schiff mit einer Plane ab, stellten Hütten am Strand auf, installierten Messstationen, schossen Rentiere und Vögel und pflegten einen regen freundschaftlichen Umgang mit den Eskimos, die die »Gjöa« alsbald mit Beschlag belegten. »Manik-tu-mi! Manik-tu-mi!« Sie lernten, Iglus zu bauen und sich in der Manier ihrer Besucher Kleider zu nähen, feierten Weihnachten und Silvester 1903 und kamen feuchtfröhlich bei einer Temperatur von minus vierundvierzig Grad ins neue Jahr hinüber.

Zu entdecken gab es nicht viel – es sei denn vielleicht die verblüffende Erziehung eines Eskimojungen: »Bald lag der zehnjährige Lümmel an der Brust seiner Mutter und versah sich mit einem Schluck Milch, bald riss er seinem Vater die Pfeife aus dem Mund und rauchte ein paar Züge zu dem Trank.«

Als mithin auch 1904 mit wenig mehr als nutzlosem Kesseltreiben um den magnetischen Nordpol verstrichen war, gaben die sieben allmählich den Gedanken auf, das Phantom zu fassen zu kriegen.4

Hatte der eine ihn jemals ernsthaft erwogen?

Jedenfalls gehörte dieses Problem nicht mehr zum Ballast, mit dem Roald Amundsen sein Schiff im Sommer 1905 belud. Womit die Jacht stattdessen übervoll befrachtet war, als sie ihren Hafen auf der King-William-Insel am 13. August 1905 nach zweijährigem Aufenthalt verließ, das war der Ehrgeiz ihres Besitzers, die Umrundung Nordamerikas zu Wasser zu vollbringen – sich selbst »den Traum meiner Kindheit von der Nordwestpassage« zu erfüllen.

Mal vom Mastkorb Umschau haltend, mal von der Reling aus lotend, dirigierte Amundsen die »Gjöa« durch die Simpson- und die Dease-Straße, quer über den Coronationgolf, durch die Union- und die Dolphin-Straße und folgte damit von Osten her der Rinne, in welcher Robert John Le Mesurier McClure 1850 ein Stück von Westen her gesegelt war. Amundsen vertraute den kartografischen Angaben jenes Pioniers und vollendete auf diese Weise – gewissermaßen im Schlaf, denn er lag an diesem Sonnabendvormittag nach seiner Wache in der Koje – am 26. August 1905 vor Nelson Head, südlich der Banks-Insel, die Nordwestpassage.

Ein Kutter kam ihm entgegen.

Und abermals spielte sich nach wenigen Stunden eine von diesen Szenen ab, die in der Geschichte der Entdeckungen als Klimax fungieren und eröffnet werden mit dem unterkühlten »Dr. Livingstone, I presume« oder »Sind Sie nicht Nansen?«. Diesmal fiel James McKenna von der »Charles Hansson« die Einleitung des Schlüsseldialogs zu.

»›Sind Sie Kapitän Amundsen?‹, lautete sein erstes Wort.

Ich war sehr erstaunt, dass man so weit draußen in der Welt etwas von uns wusste, und antwortete bejahend.

›Ist dies das erste Schiff, dem Sie begegnet sind?‹

Als ich auch dies bejahte, leuchtete es in seinem Gesicht auf, und wir drückten einander lang und herzlich die Hände.«

Dieses Shakehands zwischen den beiden Kapitänen, dem einen aus San Francisco und dem anderen aus Kristiania, wurde zum Siegel der nördlichen Verbindung des Atlantischen und des Pazifischen Ozeans. Roald Amundsens Vision war Wirklichkeit geworden – was bedrückte es ihn da, dass die »Gjöa« kurz darauf westlich der Mackenzie-Mündung bei King Point ins Packeis geriet und die Bemannung einen dritten Winter auf hohem Breitengrad verbringen musste?

In der Nachbarschaft kampierte eine Schar von Walfängern und Eskimos, von »Mulatten, Negern, Gelben, Weißen«, sodass man keine Not litt: Das Essen wurde abwechslungsreicher, die Gesellschaft wurde bunter. Und auf einem der Trawler hatten sie sogar Briefe für Amundsen aus Norwegen.

Da geschah, was die Expedition bis zu ihrem Abschluss überschatten sollte: Gustav Juel Wiik, der Zweite Maschinist, begann zu kränkeln; und binnen weniger Tage starb er, ohne dass ihm jemand helfen konnte.

Es war, als hätten die Götter Roald Amundsen ein Zeichen gegeben, dass sie die Scheinheiligkeit seines Unternehmens durchschauten. Denn Gustav Juel Wiik – unter anderem dito in Potsdam geschult – war die rechte Hand des »Chefs« bei allen seinen magnetischen Observationen gewesen. Deshalb hatte es zwar Stil, den Verstorbenen in Amundsens Beobachtungsstand bei King Point beizusetzen.

Aber hatte es nicht auch Symbolkraft? Denn ein Schuppen, in dem sich das nominelle Motiv für Amundsens »Gjöa«-Mission quasi materiell bewies, diente am Ende nur mehr als Grab.5

Der Ort war unheimlich geworden.

Aber die Natur gab die »Gjöa« nicht frei. Erst am 11. Juli 1906 durfte Roald Amundsen das Polarmeer verlassen. Er lief Nome in Alaska an, jene wilde Goldgräbertown, die er in seinem Leben noch öfter ansteuern sollte und wo er – was für eine bedeutungsschwere Fügung! – Samuel Balto traf: einen jener beiden Lappen, die Fridtjof Nansen auf Schneeschuhen durch Grönland begleitet hatten. Zusammen mit ihm waren sie am 30. Mai 1889 auf den Straßen Kristianias betäubt gewesen von dem Jubel, in den auch ein sechzehnjähriger Pennäler eingestimmt hatte, der in diesen Männern die Nachfahren John Franklins sah und davon besessen war, »gleiche Leiden zu überwinden« wie alle die Recken in Nacht und Eis.

Jetzt war der Schwärmer vierunddreißig und genoss einen äquivalenten Triumph; denn am 20. November 1906 hielt er nun Einzug in Norwegens Hauptstadt.

Das Land hatte kürzlich seine Unabhängigkeit von Schweden gewonnen und feierte in Roald Amundsen die Verkörperung seiner nationalen Identität. Admiral Christian Sparre schuf beim Galadiner im Festsaal von Kristiania unter einem Gemälde der »Gjöa« eine martialische Parabel: »Während wir hier zu Hause im politischen Kampf darum standen, jenen Platz zu erlangen, von dem wir meinten, dass er uns in der Gemeinschaft der Staaten gebühre, rang ein armseliger Trupp von Männern an Bord einer winzigen Hardangerjacht hoch oben im ewigen Eis und Schnee um dasselbe Gut – rang darum, der Welt zu zeigen, dass das norwegische Volk über jene Kultur und Disziplin, über jene Kraft zur Selbstaufopferung verfügt, die allein das Recht geben kann, als ein freies Volk zu existieren.«

Amundsen, berichtete die Zeitung AFTENPOSTEN, dankte für solche Worte; »dann servierte man Kaffee ›avec‹.«

Und wenn in den Monaten, die nun folgten, einer fragte, wohin die nächste Reise gehe, erwiderte er stereotyp, sie würde ihn zum Nordpol führen. Jeder vergaß daraufhin, dass er bei seiner Rückkunft ein ganz anderes Projekt angekündigt hatte. Da hatte Amundsen nämlich den Reportern erklärt: »Das Endziel wird diesmal jedoch nicht dem nördlichen Polarmeer, sondern der unerforschten Eiswüste des antarktischen Kontinents gelten.«