Читать книгу Soldatenglück - Robert Sedlatzek-Müller - Страница 3

VORWORT von Stefan Aust

ОглавлениеMehr als zehn Jahre ist es her, da begann ein Krieg, der bis heute nicht zu Ende ist. Und auch die Deutschen sind dabei, am Hindukusch, wo sie nach den Worten eines ehemaligen Verteidigungsministers die Sicherheit, auch unsere Sicherheit verteidigen sollen. Nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 hatten die USA den Bündnisfall erklärt und das bedeutete, dass alle NATO-Mitglieder den Amerikanern Beistand leisten mussten. Da war es nur logisch, dass Bundeskanzler Gerhard Schröder den Amerikanern die »uneingeschränkte Solidarität« Deutschlands zusicherte. Seitdem kämpfen neben US-Truppen und weiteren Alliierten auch Bundeswehrsoldaten in Afghanistan, inzwischen länger als der Erste und der Zweite Weltkrieg zusammen dauerten.

Der Anlass ist schon fast vergessen.

Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. An einem herrlichen Septembermorgen jagte ein Passagierflugzeug in einen der beiden Zwillingstürme des World Trade Centers in New York. Kurz darauf eine zweite Maschine in den zweiten Turm. Spätestens da war klar: kein Unfall, sondern ein mörderischer Terroranschlag. Es dauerte nicht lange, da wussten die amerikanischen Sicherheitsbehörden, wer dahintersteckte: Osama Bin Laden und seine islamistische Terrororganisation alQaida. Es war eine Kriegserklärung und als Kriegserklärung fasste der amerikanische Präsident George W. Bush diesen Angriff auf. Die USA würden nicht nur die Terroristen jagen, sondern auch gegen jene vorgehen, die sie beherbergten. Er meinte die islamistischen Machthaber in Afghanistan, die Taliban, Verbündete und Beschützer von Bin Ladens alQaida. Es war eine Kriegserklärung in einem Krieg ohne Fronten, gegen einen heimtückischen Feind, der meistens unsichtbar ist und aus dem Hinterhalt zuschlägt, zu Mord und Selbstmord bereit. Ein für alle Mal wollte US-Präsident Bush mit dieser Bedrohung aufräumen. Ein Blitzkrieg sollte es werden, schnell rein und schnell wieder raus. Und anfangs schien es, als würde das Konzept aufgehen.

Der amerikanische Geheimdienst CIA, unterstützt von Special Forces und ausgestattet mit vielen Millionen Dollar, konnte mithilfe einheimischer Warlords die Taliban aus Afghanistan verjagen und die Stützpunkte von Bin Ladens alQaida ausräuchern. Doch dann wollte man dem geschundenen Land auch noch eine neue, möglichst demokratische Regierung schenken. Dazu war es notwendig, westliche Truppenkontingente auf Dauer in Afghanistan zu stationieren. Auch die Deutschen schickten ihre Soldaten an den Hindukusch. Und da sind sie heute noch. Ein Stabilisierungseinsatz sollte es werden, doch es wurde ein Krieg daraus. Und die Befreier wurden zur Zielscheibe in einem heimtückischen Bürgerkrieg. In einem Land, das schon in der Geschichte als Friedhof der Supermächte galt und in dem immer neue Generationen von Gotteskriegern der Marke Taliban heranwachsen. Krieg in einem Land, das noch niemals von fremden Truppen erobert, besetzt oder gehalten wurde. Ein verlustreicher Krieg.

Für die Deutschen der erste seit 65Jahren. Nie wieder wollten Deutsche Waffen tragen. »Nie wieder« war das einzige, das alles überragende Credo nach dem Grauen des Zweiten Weltkrieges. Nachdem das 1000-jährige Reich unter endlosen Bergen von Schutt und Schuld begraben wurde – in nur sechs Jahren Krieg. Deutsche Soldaten, so hatte man geschworen, so steht es im Grundgesetz, sollten das Land verteidigen und nie wieder in fremden Ländern kämpfen. Doch als am 11. September 2001 das World Trade Center in Rauch und Staub aufging, war die Schonfrist für die Deutschen endgültig vorbei. Der Sonderweg des geteilten Deutschland, ein pragmatischer Pazifismus, endete in den staubigen Straßen von Kabul. Die Sicherheit, auch die der Deutschen, so hieß es, müsse am Hindukusch verteidigt werden. Das klang gut und sah am Anfang auch so aus.

Zehn Jahre und über 50 tote deutsche Soldaten später stellt sich der Fall Afghanistan anders dar.

Es begann – wie fast immer – ziemlich harmlos. Im Norden Afghanistans schienen die Taliban vertrieben, die Bevölkerung glücklich über die Invasion der Westmächte. Brunnen bohren, Kinder in die Schule bringen, das zivile Leben organisieren, so hatten sich die Deutschen den Krieg vorgestellt. Gutmenschen in Uniform. Nachts konnte man noch ohne Helm und Schutzweste auf Patrouille gehen. Fast wie in der Heimat. Man kam mit guten Absichten – da musste niemand Angst haben. Nicht die Afghanen und schon gar nicht man selbst. Die Zusammenarbeit mit den afghanischen Sicherheitsbehörden machte Fortschritte. Gemeinsam wollte man aus Afghanistan einen funktionierenden demokratischen Staat machen. Der Norden war ruhig. Doch anderenorts lieferten sich die Amerikaner schon heftige Schlachten mit den Aufständischen, den wieder erwachten Taliban. Und die wichen aus. Nach Norden.

Die Deutschen wollten nicht in den Krieg. Aber der Krieg kam zu ihnen. Langsam und unaufhaltsam. Die Politik wollte das lange nicht wahrhaben, man wollte den Menschen in der Heimat nicht die Wahrheit zumuten, dass ihre Soldaten, ihre Angehörigen, Söhne, Väter, Männer in einem regulären Krieg kämpften, aber nur ausgerüstet waren für eine Friedensmission. Keine schweren Waffen, mit denen man auf Raketenangriffe gegen das Lager zielgenau reagieren konnte – die dazu geeignete Panzerhaubitze 2000 lieh man höchstens den niederländischen Kameraden aus, die damit erfolgreich die Taliban auf Abstand halten konnten. Im deutschen Lager hätte das schwere Gerät allzu sehr nach Kriegswaffe ausgesehen. Ein solches Verleugnen der Realität und der damit unzureichenden Ausstattung der Truppe nannte der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr Kujat »skrupellos« – wohl der schwerste Vorwurf, den ein General der Politik und seinen Nachfolgern machen kann. Nicht einmal Kampfhubschrauber – die Grundausstattung jedes Anti-Guerilla-Krieges – konnte die Bundeswehr vorweisen.

Bei Patrouillenfahrten wurden die Deutschen immer wieder in schwere Gefechte verwickelt. Mit Verletzten und Toten. Inzwischen sprach auch die Politik von »Gefallenen«. Zuvor hieß es im offiziellen Sprachgebrauch: »einsatzbedingt ums Leben gekommen« in einer »besonderen Situation«. Die öffentliche Empörung über ihren Tod hielt sich in der Heimat in Grenzen. Dass sich ihre Soldaten mitten in einem blutigen Krieg befanden, konnten oder wollten die Deutschen noch nicht zur Kenntnis nehmen. Leidtragende waren die Soldaten an dieser unübersichtlichen Front, wo sie den Gegner weder angreifen noch sich gegen ihn zur Wehr setzen konnten.

Das änderte sich plötzlich, als Taliban zwei Tankwagen entführten und sie offenbar als fahrende Bomben gegen das Bundeswehrlager Kunduz einsetzen wollten. Die Lkw fuhren sich auf einer Sandbank fest und in dieser undurchschaubaren Gefahrensituation ließ der Lagerkommandant Bomben von amerikanischen Kampfflugzeugen abwerfen. Die Folge: Vermutlich hundertvierzig Menschen starben. Kriegsopfer, die das Selbstbild deutscher Politik erschütterten: Deutsche als Täter, das war fast schlimmer als Deutsche in der Opferrolle. Plötzlich war die Rede von einem deutschen Kriegsverbrechen, dabei zeigten sich in der Katastrophe von Kunduz wie »in einem Brennglas« (Kujat) die generellen Schwächen der Truppe: zu wenige Kampfsoldaten, unzureichende Ausrüstung und Aufklärung. In Deutschland ist gerade Wahlkampf, eine Diskussion über Afghanistan kommt da ungelegen. Aber dass – knapp 65 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg – deutsche Soldaten wieder sterben und auch töten müssen, ist in Berlin noch immer ein Tabu.

Die todbringende Bombennacht hat das Verhältnis der Deutschen zum Afghanistankrieg von Grund auf verändert. Es war das Ende der Lüge vom harmlosen Stabilisierungseinsatz. Der vormalige Verteidigungsminister Jung musste wegen seiner Vernebelungstaktik im Fall Kunduz zurücktreten, sein Nachfolger sprach erst von kriegsähnlichen Zuständen, dann vom Krieg. Und selbst die vorsichtige Kanzlerin hat sich inzwischen zur Realität durchgerungen. Die Deutschen sind angekommen in der Wirklichkeit dieses Weltkriegs gegen den Terror. Die Bundeswehr setzt jetzt auf eine neue Strategie. Die Soldaten sollen, wie es heißt, mehr Präsenz in der Fläche zeigen. Raus aus den abgesicherten Stützpunkten. Nicht um offensiv zu kämpfen, sondern um die Ausbildung der afghanischen Armee und Polizei und den Schutz der afghanischen Bevölkerung miteinander in Einklang zu bringen. Doch auch das ist nicht ohne Risiko. Oft entpuppt sich der afghanische Kamerad an der Seite als heimlicher Taliban und fällt den Soldaten in den Rücken, als Selbstmordattentäter, ohne Rücksicht auf das eigene Leben und das der Fremdlinge, die gekommen waren, um dem Land Frieden, Demokratie und Menschenrechte zu bringen.

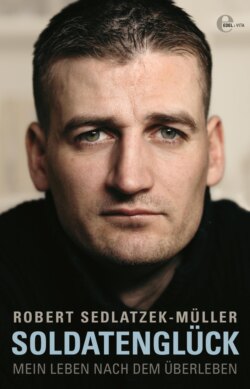

Jetzt wird offenbar mit dem Feind verhandelt, mit den Taliban, damit man irgendwann wieder verschwinden kann aus diesem Land, aus dem viele Soldaten tot im Zinksarg, mit schweren Verletzungen – oder mit schrecklichen Albträumen zurückgekehrt sind. Und danach einen weiteren Kampf führen mussten – gegen die Militärbürokratie. Einer von ihnen ist Robert Sedlatzek-Müller. Dies ist seine Geschichte.

Stefan Aust, Januar 2012