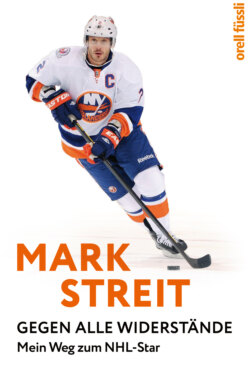

Читать книгу Mark Streit - Sherin Kneifl - Страница 8

DIE ENTSCHEIDUNG

ОглавлениеMark war von klein auf eishockeybegeistert

Die Passion für den Sport wurde mir praktisch in die Wiege gelegt. Mein Grossvater und meine Eltern waren schon immer eishockeybegeistert. Mein Vater Hansjürg Streit hätte auch gern Eishockey gespielt, doch seine Eltern waren zu arm, um sich die Eintritte für die Eisbahn, die Ausrüstung etc. leisten zu können. Also spielte er Fussball und Handball und brachte es mit Letzterem sogar einmal in die Schweizer Juniorennationalmannschaft. Meine Mutter Silvia spielte Korbball. Beide liefen Ski, spielten begeistert Tennis… In unserer aktiven Familie wurde Sport grossgeschrieben. Dieses Umfeld hat mich sicher geprägt. Schon mit drei Jahren stand ich auf Skiern, mit fünf spielte ich Fussball. Der Trainer der Kindermannschaft vom FC Bern war ein Freund meines Vaters und offenbar begeistert von mir. Sein einziger Kritikpunkt: Ich sei ein wenig langsam. Doch als ich beim Verein Mitglied werden sollte, wollte ich das nicht. Nach nur einem Probetraining hatte ich irgendwie keine Lust auf Fussball.

Dann hat unser Nachbar meine Mutter überredet, mich ins Eishockeytraining zu bringen. Als ich das erste Mal auf dem Eis stand, fiel ich gleich auf die Nase. Aber ich habe mich hochgerappelt und bin dem Tor entgegengeschlittert. Meine Mutter stand an der Bande und meinte trocken zu einer Kollegin: «Ich mache aus meinem Sohn einen Eishockey-Star.» Wie schon mein Grossvater hatten meine Eltern Saisonkarten für den SC Bern. Sie unterstützten den Klub und liessen kaum einen Match aus. Mit Laurent Müller, der mit seinem Bruder bereits beim SCB spielte, ging ich in die erste Klasse. Durch ihn und den engen Bezug meiner Familie zum Eishockey kam ich mit sieben Jahren zum SC Bern, wo ich alle Stufen der Juniorenmannschaften durchlief. (Mit Laurent Müller sollte ich nicht nur in Bern zusammenspielen, sondern auch bei Fribourg-Gottéron, beim ZSC und im Nationalteam.) Es braucht eine intakte Familie, um einen Buben auf diesem Weg zu unterstützen.

Wir wohnten im Berner Obstbergquartier in der Nähe des Eisstadions, zu Fuss lag es ca. zehn Minuten entfernt. Bald konnte ich allein zu den zwei offiziellen Trainings pro Woche gehen und verbrachte auch sonst jede freie Minute mit Kollegen auf dem Eis. Ich war völlig hockeyverrückt. Im Sommer montierte ich meine Rollerblades, schnappte mir Eishockeystock und Gummiball und sauste durch die Gegend. Auf dem Gelände der Schule in Laubegg gab es einen Abstellplatz für Fahrräder, dort bin ich stundenlang durch die Ständer gedribbelt und habe Tricks geübt. Meinen Vater habe ich beackert, dass ich unbedingt ein Tor haben müsse, um meinen Schuss zu trainieren. Zu meiner Freude liess er in einer Werkstatt ein Eishockeytor in Originalgrösse nachbauen. Als Netz diente ein Handgranatennetz vom Militär. Ich habe das Tor in meiner Freizeit mitten auf die Strasse auf eine wenig befahrene Kreuzung in unserem Wohnviertel gestellt. Dann donnerte ich über eine Plexiglasrampe Schüsse mit dem Puck ab. Man kann sich vorstellen, wie laut die durch die Gegend hallten. Stundenlang habe ich auf das Tor geknallt und die Nachbarschaft zur Weissglut getrieben mit dem «Pemm, Pemm, Pemm». Ich durfte so lange weitermachen, bis schliesslich jemand meine Eltern anrief und diese mich ins Haus holten. Mein Cousin Stefan musste oft als Torhüter herhalten. Leider trug er viele blaue Flecken davon, weil ihn seine schlechte Ausrüstung nur ungenügend schützte. Auch im freien Eislauf im Allmendstadion habe ich tausende Male mit Pucks aufs Tor geschossen.

Zudem spielte ich Strassenhockey, fuhr Ski usw. In jeder Schulpause spielte ich mit den Kameraden Strassenhockey oder Fussball. Wir waren eine sportbegeisterte Klasse und nutzten die Pausen über die letzte Minute hinaus. Die vielfältige körperliche Betätigung erachte ich als wertvoll für meine Entwicklung. Der Körper wird divers geschult, die Muskeln können sich gesund aufbauen, man beugt einseitiger Belastung vor. Ausserdem bleibt der Spass an der Sache im Kindes- und Jugendalter erhalten, wenn nicht alles so extrem fokussiert abläuft. Allerdings muss ich zugeben, dass die Beine nach einem Wochenende im Schnee schon ziemlich schwer werden. Mein Trainer riet mir deshalb, das Skifahren aufzugeben. Doch da meine Leidenschaft voll und ganz dem Eishockey gehörte, stellte der Verzicht kein Problem dar.

Eine Karriere im Eishockey braucht Commitment seitens der Eltern und auch ein bisschen Geld. Je älter man wird, desto teurer wird die Ausrüstung. Erst wenn sich ein Junge als Talent entpuppt, kommen die Sportmarken und bieten eine Vergünstigung z. B. für die Schlittschuhe an, die man dann zum Selbstkostenpreis erhält, was meine Eltern ein wenig entlastet hat.

Die Anfänge in Bern

Ambitioniert

Und voller Tatendrang

Hoffnungsträger: Laurent Müller (l.), Mark Streit

Die Eiszeit beginnt

Auszeichnung an einem Juniorenturnier als bester Verteidiger

Am Anfang hatte ich damit zu kämpfen, dass ich fast einen Kopf kleiner als einige Kollegen in der Mannschaft war. Ausgewachsen mass ich mit 20 Jahren 181 Zentimeter Körperlänge. Der Trainer meinte einst scherzhaft, meine Eltern sollten Dünger in meine Schlittschuhe streuen. Weil ich auch eher schmächtig war, musste ich andere Qualitäten an den Tag legen, z. B. ein gutes Spielverständnis oder ein super Passing. So entwickelte ich mich zu einem vielseitigen, kompletten Spieler.

Die Jahrgänge 1976 und 1977 (mein Geburtsjahr) waren in punkto Eishockey offenbar ertragreich. Neben mir gab es zahlreiche weitere vielversprechende Knaben. Unser Trainer ging korrekt mit mir um, förderte mich jedoch nicht speziell. Zwar zählte der SC Bern als Traditionsklub in der obersten Schweizer Liga seit jeher zu den Besten und durfte vor allem unter Sportchef Bill Gilligan eine Siegesserie verzeichnen (Schweizer Meister 1989, 1991, 1992). Um die Nachwuchsförderung stand es hingegen nicht gerade rosig. Wir hatten etwa acht Verteidiger in meinem Alter in der Elite B und Gilligan teilte mir mit, dass er sieben davon besser einschätze als mich. Deshalb sehe er mich langfristig nicht als Prospect für die NLA. Das gab mir zu denken. Gemeinsam mit meinen Eltern überlegte ich intensiv, welche Möglichkeiten ich hatte.

Für mich kam nur eine Karriere als Profi infrage. Für dieses Ziel musste ich nun die richtigen Weichen stellen. Mein Eishockey-Gspänli Sascha Schneider hatte ein Angebot aus Fribourg: Als hoffnungsvoller Stürmer sollte er zum HC Fribourg-Gottéron und ich durfte mit. Die Westschweizer wollten sogar je 40000 Franken als Ablösesumme für uns bezahlen. Meine Eltern überliessen mir die Entscheidung. Wir diskutierten die Pros und Kontras. Zwischen Bern und Fribourg herrschte damals eine starke Rivalität mit legendären Duellen zwischen den Vereinen. Auf der einen Seite wäre ich gern in Bern in meinem gewohnten Umfeld geblieben, das ich liebte. Hier bestand aber kaum eine Chance auf ein Weiterkommen. Auf der anderen Seite bot der Wechsel nach Fribourg die Möglichkeit, meinem Ziel ein Stück näher zu rücken. Eine klare Sache! Und so pendelten Sascha und ich nun täglich in den Nachbarkanton. Unsere Väter wechselten sich mit dem Fahrdienst ab. Praktisch jeden Tag brachten sie uns von Bern ins circa 30 Minuten entfernte Fribourg, wo wir das Training absolvierten. Am Wochenende fanden die Matches statt.

Mein Leben bestand ausschliesslich aus Lernen, Sport, Essen, Schlafen. Zum Glück hatte ich verständnisvolle Lehrer. Der Direktor an der Sekundarschule, die ich in Bern besuchte, war ein grosser Eishockeyfan und unterstützte mich nach seinen Möglichkeiten. Für Sondertrainings oder Spiele bekam ich stets frei. Nach der neunten Klasse wechselte ich nach Fribourg, um weniger Zeit mit dem Hin- und Herfahren zu verbringen. Ich machte ein zehntes Schuljahr an der Feusi Privatschule in Bern. Nach einem halben Jahr hatte ich so gute Noten, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte. Drei Wochen versuchte ich mein Glück. Mich interessierte das Gymi, doch ich musste mir eingestehen, dass ich den vorgeschriebenen Stoff unmöglich neben dem Sport mit sechs Trainings pro Woche zu bewältigen vermochte. Meine Eltern hätten gern gesehen, dass ich aufs Gymnasium gehe. Damals gehörten Profisportler noch nicht zur beruflichen Normalität; schon gar nicht waren sie hoch angesehen. Der Wunsch, Eishockeyspieler zu werden, wurde eher belächelt. «Nein, wir meinen nicht sein Hobby. Was macht er beruflich?», wurde mein Vater oft gefragt, wenn er von mir erzählte. Beschrieb er den Arbeitskollegen die «Ausbildung» seines Sohnes, sprich meine Hockeylaufbahn, herrschte in der Regel betretenes Schweigen. Andere Söhne strebten schliesslich ein Studium an der ETH oder einen Abschluss am Konservatorium an. «Sportler, das ist doch kein Beruf», hiess es. Ich entschied mich dann für die Handelsschule, die mir total leichtfiel. In der Regel ging ich eine oder zwei Stunden am Tag in die Schule, dann ins Training, um abends daheim im Selbststudium weiterzulernen. Das Bürofachdiplom hatte ich nach einem Jahr in der Tasche. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich einen Abschluss mache, auch wenn es für mich persönlich nie eine Alternative zur Karriere als Profi gab. Ich absolvierte fast alle Abschlussprüfungen mit einer Note 5,5. Ich würde mich nicht als Superschüler bezeichnen, aber ich kam ohne Probleme durch.

Es ist schon beeindruckend, dass meine Eltern bei allem hinter mir gestanden sind und mich dabei unterstützt haben, meinen Traum zu leben, obwohl nicht wenige meinten, wir spinnen. Dazu gehörte damals viel Mut. Heute als Familienvater sehe ich das noch deutlicher. Was sie getan haben, war alles andere als selbstverständlich! Eines Tages stand ein Junge aus der Nachbarschaft, der bei der Elite vom SC Bern gespielt hat, vor unserer Tür. Er war gerade 19 geworden, hatte frisch eine Freundin, die sich absolut nichts aus Sport machte, und wollte darum mit dem Eishockey aufhören. Als Geschenk übergab er mir einen Bund mit 20 Eishockeystöcken.

Der erste «Profi-Vertrag»: Der HCFG verpflichtet den Teenager Mark Streit

«Verdienst» sind 12000 Franken im Jahr

Neben Talent und Willen, dem A und O für eine Karriere, muss man auch eine Portion Glück haben, um seine Ziele zu erreichen. Wie oft kommt es vor, dass jemandem nach einem gewinnversprechenden Start die Luft ausgeht… Beim HC Fribourg-Gottéron hatte ich in Juniorentrainer Ueli Hofmann einen Förderer und spielte unter anderem mit David Aebischer oder David Dousse. Nach kurzer Zeit durfte ich in der Saison 1995/96 17-jährig mein Debüt in der A-Mannschaft unter Trainer Kjell Larsson geben. Dort konnte ich mich an Stars wie Slawa Bykow und Andrei Chomutow orientieren, die extrem hart trainierten. Das hat mich natürlich geprägt und ich habe mir gesagt: Entweder machst du dasselbe und entwickelst dich weiter oder eben nicht. Fribourg ist eine tolle Eishockeystadt. Der Verein erfährt in der ganzen Region Unterstützung. Egal, ob wir gewonnen oder verloren haben, nach den Heimspielen fand immer ein Fest statt. Ich verdiente mir die ersten Sporen und kam bei insgesamt 34 Einsätzen auf zwei Tore und zwei Assists.

In dieser Zeit widmete sich Arno Del Curto eingehend der U20-Nationalmannschaft. Sein Plan: eine dynamische Einheit aufzubauen, die er vielleicht auch als Trainer zu einem Klub holen konnte. Dank der Tatsache, dass ich in Fribourg in so kurzer Zeit so tolle Fortschritte gemacht hatte, bekam ich als Underager die Chance, einen Platz in «seiner Nati» zu erhalten. An der U20-Weltmeisterschaft in den USA (vom 26. Dezember 1995 bis 4. Januar 1996 in Boston) gehörten Reto von Arx, Sandy Jeannin, Ivo Rüthemann, Sandro Rizzi, Frédéric Rothen, Michel Riesen, Laurent Müller, Michael Kress und ich zum Kader – wir alle gingen früher oder später zu Arno, der ab der Saison 1996/97 als Trainer des HC Davos amtete, nach Graubünden.

Allerdings musste ich vorher noch den Führerausweis machen, um mobil zu sein und bequem nach Bern gelangen zu können. Ich nahm in den Sommerferien zehn Fahrstunden, da ich wenig Zeit hatte und sparen wollte, und bestand die Prüfung, woraufhin ich einen VW Golf SwissLine leaste. Nach zwei Wochen in Davos baute ich damit einen Totalschaden! In der morgendlichen Hektik vor dem Training fuhr ich gegen die Einbahnstrasse vor meinem Haus und prallte mit einem Betonmischer zusammen. Der Schaden betrug 12000 Franken. Vielleicht hätte ich doch besser in mehr Fahrstunden investiert.

Arno gehört zu meinen wichtigen Förderern, denn er glaubte an mein Potenzial und nahm entscheidenden Einfluss auf meine sportliche Entwicklung. Meine Eltern hatten eine Viereinhalbzimmerwohnung für mich ausgesucht und gemietet − meine Mutter wollte auf keinen Fall, dass ich in eine WG zog. Sie kamen regelmässig, um nach dem Rechten zu schauen, und nutzten rege das Gästezimmer in meiner Wohnung.

Natürlich lauern in einem Skiort für ein junges Team reichlich Versuchungen, man muss aufpassen, sich nicht allzu sehr ablenken zu lassen, und nicht alle Kollegen konnten dem widerstehen. Ich hatte in Zürich bald meine erste Freundin und verbrachte in Davos die Abende mit Spaziergängen, Lesen, Lernen, Essen, Fernsehen. Ab und zu bin ich mal mit in den Ausgang gegangen. Damals trank ich höchstens an Geburtstagen und an Silvester Alkohol. Meinen ersten Rausch bescherte mir der Trainer der Elite A Junioren, der Russe Evgeny Popischin. Er war ein unglaublicher Coach, von dem ich nur profitieren konnte. Wir wurden mit der Elite A, die ich nach dem Ausscheiden der ersten Mannschaft in den Play-offs unterstützte, Meister, indem wir im Final den SC Bern schlugen. Den Titel begossen wir mit reichlich Wodka Red Bull.

Alexander Bertschi, ein Freund, der Fussballtormann beim FC Münsingen war, verletzte sich schwer an der Hüfte. Ich überredete ihn, seine Rehabilitation nach der Operation in Davos zu durchlaufen: «Du kannst bei mir wohnen, aber du gehst einkaufen, kochst, kümmerst dich um den Haushalt usw.», machte ich mit ihm ein wenig scherzhaft ab. Ich genoss es, einen Freund aus Bern um mich zu haben, der mich noch dazu wie eine Nanny umsorgte. Wir gingen essen, ins Kino, unterhielten uns am Abend. Er erlebte auch meinen ersten Nasenbruch mit. Während eines Spiels gegen den HC Ambrì-Piotta prallten der Russe Oleg Petrov und ich so stark zusammen, dass meine Nasenscheidewand eingedrückt wurde. Nach dem Match fuhr ich mit dem Velo ins Spital Davos, wo mir ein Arzt die eingedrückte Nase mit einem Apparat, der aussah wie ein Gäbelchen, wieder richtete. Nach dem ambulanten Eingriff fuhr ich mit dem Velo nach Hause und kam blutüberströmt an. Zum Glück sah es schlimmer aus, als es war. Zu zweit gestaltete sich der Alltag einfacher und netter – obwohl Alex meist Fertiggerichte kochte oder wir ohnehin im Ort essen gingen. Das Restaurant Parma wurde zu meinem Stammlokal, und nicht nur zu meinem: Nach und nach kamen immer mehr Kameraden, sodass es sich zu einem regelrechten Eishockeytreff entwickelte. Leider gibt es das Restaurant nicht mehr.

In der Mannschaft herrschte eine super Stimmung, weil wir uns alle schon kannten und durchweg motiviert waren. Im Sommer organisierte ich drei Jahre hintereinander ein Training in Los Angeles, zu dem mich der eine oder andere Kollege begleitete. Es umfasste zunächst drei Wochen, dann sechs Wochen und letztlich zwei Monate. Durch Pat Brisson und Doug Honegger, meine Agenten, die zu der Zeit beide in L.A. wohnten, hatte ich die Möglichkeit, im legendären Sommercamp von T.R. Goodman mitzumachen. Goodman hatte den Ruf, Eishockeystars nicht nur optimal auf den Winter vorzubereiten, sondern ihnen auch eine möglichst lange Karriere in einem gesunden Körper zu ermöglichen. Sein Slogan: «Ein guter Coach hilft einem guten Hockeyspieler dabei, besser zu werden, aber T.R. Goodman erschafft grossartige Hockeyspieler.» Sein Konzept für die von der langen NHL-Saison beanspruchten Cracks besteht aus genügend Regeneration und wahnsinnig intensiven Low-impact-Workouts. Es umfasst rigoros drei Phasen, die nach dem Ende der Play-offs beginnen und vor dem Trainingscamp der Klubs im September enden. Die erste Phase fokussiert auf Erholung und darauf, die während des Jahres entstandenen «Schäden zu reparieren». Danach stehen die Oberkörpermuskulatur und generell das Muskelwachstum im Zentrum. Im Anschluss konzentriert man sich auf die Ausdauer. Grössen wie Chris Chelios, Mario Lemieux, Rob Blake, Rick Tocchet oder Jeremy Roenick schworen auf dieses Programm. Für mich war das ausgewogene Ganzkörpertraining extrem anstrengend. Es handelte sich um ein Circuit-Training, das sieben verschiedene Übungen an einzelnen Stationen umfasste, die wir 45 Minuten lang voller Power ausführen sollten. Ich habe nur einmal vor dem Training gegessen, da ich mich danach vor Anstrengung übergeben musste. Goodman ging es weniger darum, uns kräftiger, schneller und stärker zu machen, als vielmehr dafür zu sorgen, dass wir keine Verletzungen davontragen würden. Und tatsächlich, keiner, der dauerhaft mit ihm arbeitete, musste seine Karriere vor dem 40. Lebensjahr beenden. Eine Statistik, die für sich sprach.

Das Trainingscamp von T. R. Goodman kostet einiges, lohnt sich aber

Chris Chelios wohnte in Santa Monica und kam jeden Morgen um sieben Uhr. Er trainierte wie ein Irrer. Sein Einsatz hat Eindruck auf mich gemacht. Als Neunjähriger hatte ich mein Zimmer hauptsächlich mit Postern von ihm dekoriert, und als mir meine Eltern an Weihnachten ein Originaldress mit seinem Namen und seiner Rückennummer 7 schenkten, war ich überglücklich. Ich schlief sogar in dem Trikot. Die Sieben war schon immer meine Lieblingszahl und sollte fortan auch meine Glücksnummer sein. Nun konnte ich live sehen, was es braucht, um an die Spitze zu kommen, wie viel die Jungs investieren, um wirklich der Beste zu sein. Chelios hat sich bis 45 in der NHL gehalten. Aber auch junge Spieler wie ich oder der gleichaltrige Kanadier Daniel Brière konnten von Goodmans Methode profitieren. Im ersten Sommer begleitete mich Reto von Arx. Wir absolvierten morgens jeweils zwei Stunden knallharte Einheiten, etwas vom Anstrengendsten, was ich je gemacht habe. Alles in allem war die Erfahrung extrem motivierend.

Auch Leinwandhelden suchten Goodman auf. Zweimal pro Woche hiess es «Eisplausch», bei dem wir Profis mit ihnen zusammenspannten. Ich habe unter anderem mit dem Regisseur und Filmproduzenten Jerry Bruckheimer und dem Schauspieler Cuba Gooding junior im Team gespielt. Es waren auch zahlreiche Schauspieler dort, die eher in Nebenrollen besetzt wurden. Jahre später, wenn ich einen Film im Kino oder auf DVD geschaut habe, in dem sie vorkamen, habe ich mich an sie erinnert.

Goodman nutzte für seine Arbeit das Gold’s Gym. Das in den 1960er-Jahren in Venice Beach gegründete Fitnesscenter wurde bald zum Mekka der Bodybuilder. Arnold Schwarzenegger hat dort Gewichte gestemmt und Filmstars wie Dwayne «The Rock» Johnson, Keanu Reeves, Jessica Alba oder Hilary Swank machten sich dort fit. Auf dem Parkplatz sah ich oft einen auffallenden Dodge Viper stehen. Das Auto traf ganz meinen Geschmack: In ihm steckt pure Kraft und es sieht böse aus. Ich nahm mir vor: «Wenn ich es einmal packe und mit Eishockey genug Geld verdiene, gönne ich mir von meinem ersten gut bezahlten Vertrag so einen amerikanischen Sportwagen.» Damals, Mitte der 1990er, begeisterten mich das amerikanische Flair und die Lebensart. Irgendwie zeichnete sich schon recht deutlich ab, dass mein Weg nach drei lehrreichen Jahren in Davos woanders weitergehen sollte.

Vor wichtigen Karriereentscheidungen machte Hansjürg Streit jeweils eine Bestandsaufnahme

Der Vater beobachtete und förderte Marks sportliche Entwicklung

Beim HC Davos verdiente ich mir die ersten Lorbeeren. 1996/97 erreichten wir die Play-offs und schlugen ausgerechnet meinen Ex-Verein, den HC Fribourg-Gottéron, mit 3:0. Leider verloren wir im Halbfinal gegen den EV Zug. Im darauffolgenden Jahr wiederholte sich fast das gleiche Spiel. Wir gewannen gegen den HC Fribourg-Gottéron, diesmal im Play-off-Halbfinal. Im Final unterlagen wir gegen den EV Zug unter dem Kanadier Sean Simpson, dem späteren Trainer der Schweizer Nationalmannschaft A, mit dem sie 2013 die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Finnland holte. Es war der erste Meistertitel der Zuger und unsere Niederlage eine herbe Enttäuschung. Allerdings stachelte sie uns an, noch konsequenter zu arbeiten. Mein letztes Jahr in Davos bedeutete leider das am wenigsten erfolgreiche in der Meisterschaft, weil wir bereits in der ersten Runde der Play-offs ausschieden. Doch hatte mich die Zeit unter Arno Del Curto Unzähliges gelehrt und reifen lassen.