Читать книгу Roger Federer - Simon Graf - Страница 5

Оглавление2. Der Apfel fällt (nicht) weit

vom Stamm

Eine spontane Begegnung sagt zuweilen mehr aus über einen Menschen als eine wortreiche Charakterisierung. Dazu passt eine Episode mit Lynette Federer, der Mutter von Roger, erzählt vom früheren Doppelspezialisten Eric Butorac. Der Amerikaner, von 2014 bis 2016 Präsident des Spielerrats und damit Nachfolger des Schweizers, war als Spieler keine große Nummer. Erst recht noch nicht 2006, als er vorwiegend bei den Doppelkonkurrenzen der zweitklassigen Challenger-Tour herumtingelte. Im Oktober jenes Jahres macht er auch Station bei den Basler Swiss Indoors und nimmt seinen Coach mit. Nicht weil er sich in Basel große Chancen ausrechnet, sondern weil er Roger Federer einmal live spielen sehen möchte. Nachdem Butorac in Runde 2 ausgeschieden ist, eilt er zusammen mit seinem Coach in die Hauptarena, wo der Lokalmatador gegen David Ferrer spielt. Sie kommen mit ihren Spielerbadges zwar ins Stadion, doch auf den Rängen gibt es keine freien Plätze mehr. Eine Platzanweiserin schlägt ihnen vor, ihr Glück in den Sponsorenboxen zu versuchen. Da würden immer ein paar Stühle frei bleiben. Und tatsächlich: Sie erspähen zwei freie Plätze in einer Loge in der ersten Reihe und schleichen sich nach drei Games rein. Die anderen vier Leute in der Sechserbox scheinen nichts dagegen zu haben, die «ältere Frau», wie sie Butorac in seinem Blog bezeichnet, ist sogar extrem gastfreundlich. «Sie löcherte mich gleich mit Fragen über meine Tenniskarriere. Woher ich komme. Welchen Schläger ich benutze. Was mein Ranking sei. Und vieles mehr.»

Nach drei, vier Games des Gesprächs möchte sich Butorac endlich aufs Spiel konzentrieren. Schließlich ist er wegen Federer gekommen. Doch da er als Gast in einer Sponsorenbox sitzt, sieht er sich verpflichtet, selber noch etwas Konversation zu betreiben, ehe er sich guten Gewissens dem Wesentlichen zuwenden kann. Also fragt er die ältere Frau: «Ihre Firma ist Sponsor des Turniers?» Sie gibt zurück: «Das ist keine Sponsorenloge. Das ist eine private Loge.» Butorac ist verwirrt. «Eine private Loge?» Sie erklärt: «Ich bin Rogers Mutter. Das sind sein Vater, seine Schwester, sein Manager.» Dem Doppelspieler ist es unendlich peinlich, sich auf diese exklusiven Plätze geschlichen zu haben. Doch Lynette Federer plaudert weiter munter auf ihn ein. «Kennst du Roger? Seid ihr Freunde?» Auch Vater Robert mischt sich ins Gespräch, doch der verlegene Eindringling ist auf einmal ganz schüchtern und wortkarg. Er kann es kaum erwarten, dass das Spiel vorbei ist, so unangenehm ist ihm die Situation. «Es war Federers längster Zweisatzsieg, den ich je erlebt habe.» Er fühlt sich wie ein kleines Kind, das Süßigkeiten gestohlen hat. Nach dem Match stürmt er aus der Halle, um nicht auch noch Federer persönlich zu begegnen. Jener Abend bleibt ihm in Erinnerung. Obschon er ein Wildfremder war, wurde er in der Federer-Loge behandelt wie ein alter Bekannter.

Zwei Jahre später bei den US Open, als er gerade im gemischten Doppel verloren hat und seine Sachen packt, fragt ihn Federers damaliger Coach José Higueras, ob er schon abreise. Er nickt. «Schade, ich suche einen Linkshänder, der morgen mit Roger trainieren kann.» Diese Chance will sich Butorac natürlich nicht entgehen lassen: «Hatte ich gesagt, ich würde heute abreisen? Sorry, ich meinte natürlich morgen.» Und so lernt er Federer persönlich kennen, ehe er sich später als sein Vizepräsident im Spielerrat mit ihm anfreundet. Er sagt über den Schweizer: «Selbst den aufdringlichsten, unfreundlichsten Anfragen von Sponsoren oder Fans begegnet er mit einer unerschütterlichen Demut. Einige denken vielleicht, er mache eine Show für die Öffentlichkeit, doch er ist einfach so.» Er sei schon unzählige Male gefragt worden, ob Federer wirklich so nett sei. Er antworte jeweils: Nein, noch netter! Und er wisse auch, woher er dies habe. Von seinen Eltern. In der Tat lassen sich viele Charakterzüge Federers auf seine Eltern zurückführen. Seine bodenständige, aber weltoffene Art. Seine Konsequenz. Seine Fairness. Sein ausgeprägter Familiensinn. Sein Humor. Oder seine soziale Ader.

Lynette und Robert Federer wachsen über 12 000 Kilometer voneinander entfernt auf: sie in Kempton Park, einer Großstadt Südafrikas in der Nähe von Johannesburg, er in Berneck im St. Gallischen Rheintal. Am Rathaus der idyllischen Gemeinde, die heute knapp 4000 Einwohner zählt, hängt eine Büste Federers – von Heinrich Federer. Wie der Weltsportler hatte auch der Dichter (1866–1928) Berneck zum Heimatort, lebte aber nie dort. Wer die Büste am Rathaus von der Seite betrachtet und die markante Nase sieht, könnte vermuten, dass die beiden Persönlichkeiten über viele Ecken verwandt sein müssten. Robert Federer wächst in einem der ältesten Häuser Bernecks auf, hilft in einem ländlichen Umfeld auf den Feldern aus. Im nahe gelegenen Widnau in der (inzwischen stillgelegten) Fabrik der Kunstfaserproduzentin Viscosuisse, wo sein

Vater im Schichtbetrieb arbeitet, macht er eine Lehre als Chemielaborant. Doch schon früh zieht es ihn fort. Zuerst nach Basel, wo er bei der Ciba anheuert, mit 24 Jahren in die weite Welt nach Südafrika, um dort für dasselbe Schweizer Chemie-Unternehmen zu arbeiten. In der Ciba-Firmenkantine in Kempton Park trifft er 1970 die 18-jährige Sachbearbeiterin Lynette Durand. Sie verlieben sich ineinander und werden ein Paar. Eigentlich hatte sie als jüngstes von vier Kindern davon geträumt, nach England auszuwandern. Stattdessen zieht sie 1973 zusammen mit Robert nach Basel, wo sie heiraten und wieder beide fürs gleiche Unternehmen tätig sind, das nun Ciba-Geigy heißt. 1979 kommt Tochter Diana zur Welt, am 8. August 1981 Roger.

Lynette Federer wächst in einer kosmopolitischen Familie auf – sie trägt einen französischen Vor- und Nachnamen (Durand), hat aber auch deutsche und holländische Wurzeln. Zu Hause wird Afrikaans gesprochen, sie besucht jedoch auf Initiative ihres Vaters eine englische Schule und spricht ein gepflegtes britisches Englisch. In Basel lernt sie dann schnell Schweizerdeutsch, was ihre Integration erleichtert. Vielsprachigkeit wird später auch zu einem Markenzeichen Roger Federers. Vater Robert ist die Herkunft aus dem St. Gallischen Rheintal in seinem Dialekt noch heute gut anzuhören, obschon er seit über fünfzig Jahren aus Berneck weggezogen ist. Dass wie Federer viele erfolgreiche Sportler einem Mix von Kulturen entstammen, ist wohl kein Zufall. Hätte man einen Ausnahmeathleten auf dem Reißbrett entworfen, wäre man aber kaum auf Lynette und Robert Federer als Eltern gekommen. Denn beide sind von eher kleiner Statur und keine Ausnahmesportler. Ihnen fällt jedoch schon früh auf, dass ihr Sohn koordinativ sehr stark ist. Bereits mit elf Monaten habe er alleine laufen können, erzählt Lynette im Interview mit der «Basler Zeitung» zu seinem 30. Geburtstag. Vielleicht auch wegen der «Riesenfüße», die er bereits bei der Geburt gehabt hatte. «Er konnte bald Fußball spielen und Bälle fangen», berichtet Robert. «Wir haben immer mit Roger gespielt, Fußball, Tischtennis, später Squash. Es gibt auch schöne Fotos, wie er beim Tischtennisspielen nur knapp über die Kante schauen kann.» Und Lynette ergänzt: «Wir hatten auf dem Spielplatz immer einen Ball dabei. Man konnte ihm den Ball zuspielen, und er kam sofort zurück, während die anderen Kinder die Bälle in alle Richtungen verstreuten.»

Auf die Frage, welche erblichen Voraussetzungen er von seinen Eltern bekommen habe, sagt Federer: «Was das Tennis betrifft, ist das schwer zu sagen, denn beide haben es relativ spät gelernt. Und das sieht man. Vielleicht das Athletische. Meine Mutter spielte früher Feldhockey und machte Ballett. Und mein Vater? Er wanderte im Appenzellerland. Ich denke, ich hatte recht normale Voraussetzungen.» Lynette ist die sportlich Aktivere. Sie schafft es in Südafrika als Teenagerin bis in eine Regionalauswahl im Feldhockey – doch wegen der vielen Schläge gegen ihre Beine hört sie auf. Robert hat in seiner Jugend wenig Zeit, Sport zu treiben. Er spielt gelegentlich Fußball und stößt mit 17 oder 18 zum FC Widnau, ehe er in die große Welt hinauszieht. Zum Tennis kommt er erst mit 24. Als er Lynette kennenlernt, wird dieser Sport zu ihrem gemeinsamen Hobby. Zuerst im Schweizer Club in Johannesburg, nach ihrem Umzug in die Schweiz auf der Firmenanlage von Ciba-Geigy in Allschwil.

Obschon sie erst spät mit dem Tennis beginnen, erreichen beide noch ein beachtliches Niveau. Lynette wird sogar, obschon sie erst mit 19 Jahren erstmals einen Schläger in die Hand genommen hat, noch Schweizer Meisterin – 1995 mit den Jungseniorinnen (ab 30) des TC Old Boys. Sie habe «einen giftigen Slice» gehabt, heißt es. Dieser Schlag scheint also in den Genen zu liegen. Apropos Gene: «Den Spieltrieb hat Roger wohl von mir», mutmaßt die Mutter. «Ich war sehr ehrgeizig im Sport, hatte schon immer diesen Siegesdrang. Ich ließ ihn als kleinen Bub nie gewinnen. Nicht einmal bei den Fußballmatches, die wir nach dem Mittagessen im Korridor der Küche gegeneinander austrugen, als er in die Primarschule ging. Da ging es immer hart auf hart. Das war jeden Tag ein Kampf, bei dem wir uns nichts schenkten.» Bei allem Ehrgeiz sei sie aber immer fair geblieben – was ebenfalls auf ihn abgefärbt habe.

Etwas überspitzt könnte man sagen: Das Spielerische hat Roger von seiner Mutter, das Geerdete von seinem Vater. Was aber nicht heißt, dass Robert nicht emotional werden kann. Auch nach all den Jahren und Siegen kann er sich innerlich immer noch fürchterlich aufregen, wenn sein Sohn eine Vorhand verschlägt. Deshalb sitzen Robert und Lynette auf der Tribüne vorzugsweise nicht nebeneinander, wenn Roger spielt. Nur in der Royal Box auf dem Centre Court von Wimbledon lässt sich das nicht immer vermeiden. «Meine Frau will nicht neben mir sitzen», sagt er schmunzelnd. «Es ist einfach angenehmer so», erklärt sie. Die Kommentare ihres Mannes in kritischen Situationen, wenn auch sie angespannt sei, seien nur schwer zu ertragen. Federer sagt über seine Eltern: «Mein Vater hat eine harte Schale und einen weichen Kern. Meine Mutter ist ausbalancierter.»

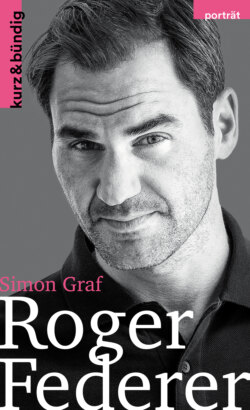

Die Eltern als Inspiration: Roger Federer posiert nach dem Wimbledon-Triumph 2006 mit Robert und Lynette.

Anfangs ist es Lynette, die Roger auf den Tenniscourt mitnimmt, später ist Robert der aktivere Förderer der Tenniskarriere des Sohnes. Obschon Lynette beim TC Ciba Juniorentrainings leitet, sieht sie davon ab, Klein-Roger zu unterrichten. Die Eltern setzen schon früh auf erfahrene Trainer und reden ihnen auch nicht hinein. Sie legen aber Wert darauf, dass er sein Hobby mit der nötigen Hingabe betreibt. Federer erzählt: «Mein Vater sagte oft zu mir: ‹Ich finde es gut, wenn du Tennis spielst und daran Spaß hast. Aber bitte, wenn du trainierst, mach es ernsthaft. Denn es kostet viel Geld.› Meine Mutter fand das auch, aber sie sagte es nicht so bestimmt wie er.» Zwischen seinem 13. und 17. Lebensjahr müssen die Eltern jährlich rund 30 000 Franken für die Tenniskarriere ihres Sohnes aufwenden. Eine stolze Summe. Um das Geld zusammenzubringen, stockt Lynette ihr Arbeitspensum von 50 auf 80 Prozent auf. Als Robert Federer 1995 eine verlockende Offerte für einen Job in Australien bekommt, entscheidet sich die Familie auch wegen der guten Trainingsmöglichkeiten für Roger in der Schweiz gegen das Auswandern.

Trotz all der Opfer, die die Eltern bringen, setzen sie ihren Sohn nicht unter Erfolgsdruck. Die Entscheidung, mit 14 Jahren ins nationale Leistungszentrum in Ecublens zu ziehen, fernab vom wohligen Zuhause und seinen Freunden in einer fremden Sprachregion, fällt er selber. Es zahlt sich ohnehin aus, dass die Eltern ihre Kinder schon früh zur Selbstständigkeit erzogen haben. Es sei ihnen gar nichts anderes übriggeblieben, sagt Lynette. Denn Robert weilt wegen des Jobs oft im Ausland, seine Eltern wohnen in der Ostschweiz und die Familie von Lynette lebt weit weg in Südafrika. So üben die Kinder schon früh, allein mit dem Fahrrad zur Schule oder ins Training zu fahren. Dieses hohe Maß an Eigenverantwortung prägt Roger und färbt auf den späteren Tennisprofi Federer ab. Er ist keiner, der vor Entscheidungen zurückschreckt – weder auf noch neben dem Platz. Nie sieht man ihn sehnsüchtig in seine Box blicken, in der Hoffnung auf rettende Signale seiner Coaches. Er sucht selber nach Lösungen.

Federer gelingt früh die Ablösung von den Eltern, ihr Verhältnis bleibt aber eng. Sie nehmen aktiv teil an seiner Profikarriere. Nachdem er 2003 seine Zusammenarbeit mit dem US-Vermarktungsriesen IMG zum ersten Mal beendet, entscheidet er sich sogar temporär für ein innerfamiliäres Management. Lynette verlässt die Ciba nach 33 Jahren, um sich beruflich ihrem Sohn zu widmen. Im Herbst 2005 kehrt dieser dann zu IMG zurück – als inzwischen sechsfacher Grand-Slam-Champion. Noch heute sind seine Eltern stark involviert bei den Aktivitäten ihres Sohnes – sei es als Stiftungsräte bei der «Roger Federer Foundation», beim Beantworten der Fanpost und vielem mehr. Dass er sie so oft wie möglich bei den Turnieren dabeihaben will, zeigt, dass sie sehr vieles richtig gemacht haben. «Es treibt mich an, dass meine Eltern so stolz sind auf mich», sagt er. «Und es macht mich glücklich, dass sie es genießen, zu den Turnieren zu kommen.» Vater Robert sagt: «Das größte Kompliment ist für uns, wie er in den Stadien empfangen wird. Selbst wenn er in Frankreich gegen Gaël Monfils oder in England gegen Andy Murray spielt. Deshalb gehe ich meistens fünf Minuten vor ihm ins Stadion.»

Der Vater fiebert immer noch mit wie eh und je, aber er hat den Aberglauben überwinden können, er bringe Roger Unglück. Nachdem er in Wimbledon 2002 bei der vernichtenden Auftaktniederlage gegen Mario Ančić auf der Tribüne gesessen hat, bleibt er dem «All England Club» in den beiden folgenden Jahren fern. Und verpasst so 2003 den ersten Wimbledon-Sieg seines Sohnes. Gegenüber der Boulevardzeitung «The Sun» erklärt er am Telefon, er habe zu Hause die Katze füttern müssen. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie der Schalk über sein markantes Gesicht gehuscht ist, als er dem verdutzten Reporter diese kleine Notlüge auftischte.