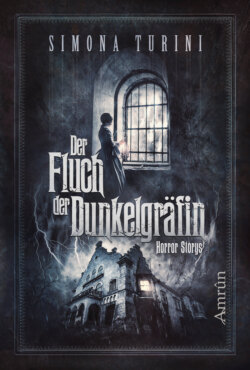

Читать книгу Der Fluch der Dunkelgräfin - Simona Turini - Страница 12

ОглавлениеIV

Der dunkle Herr lachte, ein Laut, der Sofia Schauer durch den ganzen Körper jagte. Sie presste ihre Hände auf die Ohren, aber das Lachen des Herrn ebbte nicht ab, wurde nicht gedämpft, dröhnte nur noch lauter in ihrem schmerzenden Schädel.

Sie kniff die Augen zusammen, wollte fliehen, und stand doch starr und wie angewurzelt vor der Szene, die sich ihr bot. Jedes Detail brannte sich auf ewig in ihre Erinnerung.

Da standen sie, zwei Männer, einer groß, schlank, ganz in Schwarz gewandet und unheimlich anzusehen; einer kleiner, rundlich, offenbar vor Angst bebend. Der Kleinere, der Vater, wie sie erkannte, hielt ein Kind im Arm, ein Baby noch, und doch nicht, es schien in Wahrheit ein älteres Kind zu sein, schaute mal mit blassen Säuglingsaugen in die Welt, mal mit den dunkleren eines Schulkindes. Seine Gestalt schien zu wabern und sich stetig zu verändern. Ein verwirrender Anblick, den Sofia nicht lange ertrug. Klein und nackt schmiegte es sich in den Arm des Vaters und lutschte seelenvoll am Daumen.

Zwischen den beiden Männern lag eine Frau am Boden, vollkommen reglos und so bleich wie eine Statue. Um sie herum ein See von Blut. Keiner der Männer beachtete die Frau, Sofia fürchtete, jeden Moment könnte einer von ihnen einen Schritt machen und auf sie treten.

Der Vater reichte dem dunklen Herrn das Kind, das auf dessen Arm endgültig kein Säugling mehr war, sondern nun ganz und gar und beständig ein Mädchen von vielleicht sechs Jahren.

Das Mädchen schaute sie an, blickte mit großen wasserblauen Augen direkt in Sofias. Dann wandten sich auch die Köpfe des dunklen Herrn und des Vaters ihr zu. Auf dem Gesicht des Herrn breitete sich ein hämisches Grinsen aus, auf dem des Vaters eine verzerrte Grimasse der Angst.

Ein Geräusch weckte sie aus dem wirren Traum und erschrocken stellte sie fest, dass es bereits heller Tag war. Sonst schlief sie niemals so lange. Sie richtete sich auf und blickte sich nach der Quelle des Geräusches um, das sie aufgestört hatte.

Ein neuer Schreck durchfuhr sie: Es war der Dienstbote, der unheimliche Alte. Er stand neben der Tür, die er offenbar gerade geschlossen hatte und blickte sie stumm an. Sie zog die Decke bis zu ihrem Hals, ein schwacher Versuch, sich zu schützen.

Der Alte kam langsam näher, trat an ihr Bett, wo er erneut stehen blieb und auf sie herabschaute. Sie bebte innerlich. Was ging denn nun schon wieder vor? Sollte er sie holen, sie zum Bewacher bringen? Oder wollte er ihr gar selbst etwas antun? Sie straffte sich und machte sich bereit, ihn ihrer Rolle gemäß anzuherrschen – und sei es nur gespielt, um ihre Furcht nicht nach außen dringen zu lassen. Da streckte er die Hand aus und hielt ihr einen kleinen Schlüssel hin, ein winziges Ding aus Silber, das an einer feinen Kette hing.

Sie zögerte, starrte wie hypnotisiert auf das Schmuckstück. Da legte der Dienstbote den Schlüssel auf ihr Nachtkästchen, verbeugte sich kurz und verließ ihr Zimmer.

Hastig sprang sie aus dem Bett. Das Frühstück würde heute ausfallen müssen, sie hatte zu lesen. Mit zitternden Fingern klaubte sie das Tagebuch aus dem kleinen Schubfach an ihrem Schreibpult. Kein sehr gewitztes Versteck, das wusste sie selbst, aber da ihr Bewacher ihre Räume niemals betrat, hatte sie angenommen, dass es genügen würde.

Sie legte das Buch auf das Pult und schloss es auf. Seite um Seite war eng beschrieben, die Schrift einfach, schmucklos und klein. Sie hatte keine Mühe, sie zu entziffern. Dennoch blätterte sie das Büchlein erst rasch durch, ehe sie zu lesen begann. Ein paar Zeichnungen waren eingestreut, roh und dilettantisch ausgeführt, aber das Motiv klar erkennbar: Eine Frau, die melancholisch in die Ferne blickte, ein Halbprofil, dessen Proportionen nicht stimmten. Die Frau kam ihr merkwürdig bekannt vor, doch sie konnte sie nicht zuordnen.

Das war nicht das Buch ihres Bewachers. Zumindest hatte er es nicht geschrieben: Seine Schrift war verschnörkelt und kunstvoll, mit großen Buchstaben und weiten Abständen, eine ausladende Schrift, die ganz seinem Wesen entsprach. Auch die Zeichnungen waren unmöglich seine, denn er hatte einen Gutteil seiner Zeit darauf verwandt, diese Kunst zu erlernen und zu perfektionieren. Zahlreiche seiner Kunstwerke lagerten in den Schränken und Truhen der Villa.

Jemand anders hatte dieses Buch verfasst. Sie blätterte wieder zurück und begann nun endlich, die Geschichte dieses Fremden zu lesen.

Ihr erschloss sich eine regelrechte Beichte. Mit seinem Weib hatte der Schreiber ein frommes Leben geführt, was der Herr ihnen gut lohnte; sie besaßen ein schönes Haus, fruchtbare Felder und viele Tiere. Ihre Knechte und Mägde behandelten sie gut, wie den Ersatz der Familie, nach der diese Bauern sich so sehr sehnten. Das Glück der Elternschaft widerfuhr ihnen erst spät, aber schließlich wurde die Bäuerin endlich schwanger.

Die Geburt selbst war schwierig und dramatisch. Nach Stunden der Qual musste der Bauer um das Leben seiner Frau bangen. Um sie nicht zu verlieren, da er sie als die Liebe seines Lebens sah, beging er den Fehler, der ihrer aller Schicksal besiegeln sollte: Als alles Beten versagte, als die Frau immer schwächer und die Hebamme immer mutloser wurde, begab der Bauer sich an die Wegkreuzung hinter dem Haus, wo ein Wald begann, und rief die andere Macht um Hilfe.

Sofia ahnte, wer diese andere Macht verkörpern mochte; dem Bauern erschien der Teufel und in seiner Verzweiflung versprach der Mann dem Wesen das Leben des ungeborenen Kindes für das der Frau:

»Alles an dem Mann«, so stand da, »der plötzlich vor mir stand, war schwarz. Schwarz der fadenscheinige Frack, schwarz die speckig glänzende Hose, schwarz der Hut auf seinem schwarzen Haar, schwarz der dünne, klebrig aussehende Bart über seiner Oberlippe. Nur seine Augen, aus denen er mich spöttisch anblickte, waren hell, waren farblos.«

Sofia stockte der Atem; zu sehr ähnelte die Beschreibung des Teufels in diesem Büchlein dem Besucher, der ihr an ihrem Geburtstag im Park begegnet war.

Atemlos las sie weiter.

»Es mag unfassbar klingen, dass ich bereit war, die Unschuld meiner Nachkommen aufzugeben, um mein Weib zu retten. Doch bitte, versteht meine Furcht: Sie zu verlieren bedeutete, alles zu verlieren. Das Kind jedoch, nun, ich kannte es ja nicht, hatte es niemals gesehen und musste nun annehmen, dass es auf seinem Weg in diese Welt nicht nur selbst versterben, sondern auch mein geliebtes Weib mit sich nehmen würde.«

Der Teufel hielt Wort und als der Bauer nach Hause zurückkehrte, lebte die Frau – wie wundersamerweise auch das Kind.

Solche Freude, so schloss der Bauer, konnte nicht von dem dunklen Herrn kommen, den er an der Kreuzung getroffen hatte. Das musste, so nahm er an, das Werk des einen Herrn sein, ein Eingreifen von Gott selbst, um sein Schäfchen nicht gänzlich auf dem Pfad der Verderbnis zu verlieren. Der Herrgott rettete die Familie und bescherte dem Bauern das Glück, das er sich immerzu ersehnt hatte.

Um Ihn nicht weiterhin zu beleidigen – denn nichts anderes hatte er getan, das war dem Bauern wohl bewusst – beschloss er, alles Hab und Gut wegzugeben, um fortan in noch größerer Frömmigkeit zu leben. Er beichtete dem Priester, was er verbrochen hatte, spendete der Kirche seinen Besitz und zog mit Frau und Kind in ein ärmliches Haus mit wenig Land auf der anderen Seite des Waldes. So lebten sie in bescheidenem Glück auf ihrem Flecken Erde, der sie gerade so zu ernähren vermochte, und sahen ihrer kleinen Tochter zu, wie sie wuchs und gedieh.

Als das Kind seinen dritten Geburtstag feierte, begann das Unglück. Das Wetter schlug um und besserte sich lange nicht, die Jahreszeiten schienen vollkommen verquer, die Früchte auf dem Feld ertranken und auch die einzige Kuh der Familie erkrankte und starb. So ging das jahrein, jahraus, drei elende Jahre lang und wurde immer schlimmer. Die Bauersleute taten alles, was in ihrer Macht stand, um das Blatt zu wenden.

Vergebens.