Читать книгу Der Fluch der Dunkelgräfin - Simona Turini - Страница 9

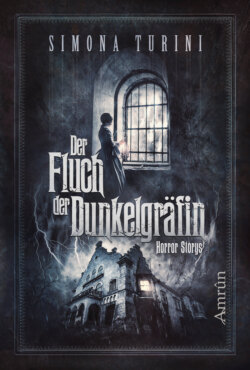

ОглавлениеDer Fluch

der Dunkelgräfin

Es gibt zwei Arten von Geschichte: die offizielle, lügenhafte Geschichte, und dann die geheime, wo die wahren Ursachen der Ereignisse liegen.

Victor Hugo

I

Regentropfen sammelten sich in ihrem Haar und liefen über ihr Gesicht. Sie erlaubte sich ein paar Tränen – er konnte sie jetzt nicht sehen. Und selbst wenn: Ihr Kummer brächte ihn höchstens zum Lachen. An einer Weggabelung unter einer Gruppe Erlen blieb sie stehen und schaute zurück zu dem großen Haus. Da stand er, lauerte regelrecht, mit seinem Fernglas und dem Gewehr.

Sie beschützen – ha! Welche Farce! Nicht beschützen wollte er sie. Er bewachte sie. Ein Beschützer würde nicht all die Dinge tun, die er ihr Abend für Abend antat, egal, wie sehr sie bettelte und flehte, egal, wie sie sich verhielt: Er tat es, wenn sie ruhig und gefügig war, er tat es, wenn sie sich zur Wehr setzte. Er tat es, wenn sie ihrer Verzweiflung freien Lauf ließ, und er tat es, wenn sie ihr Schicksal resigniert annahm.

Niemals veränderte sich dabei seine steinerne Miene, niemals variierte das Maß an Grausamkeit, die er ihr angedeihen ließ.

Er erschien ihr schon lange nicht mehr menschlich. Ein Dämon, das war er. Ein Unwesen aus den tiefsten Tiefen der Hölle, ein übermächtiges Monstrum, gesandt, sie zu quälen und ihre Seele zu zerreißen.

Er winkte sie nach links, also wandte sie sich wieder um und nahm den rechten der beiden Pfade.

Ihr waren die Geschichten um ihre Person wohlbekannt, erzählte er ihr doch immer den neusten Klatsch und Tratsch, der ihm in Briefen mitgeteilt wurde. Der schweigsame Diener des Hauses konnte sich im Gegensatz zu ihr und ihrem Bewacher relativ frei bewegen – er wurde immer vorausgeschickt, wenn sie neue Wohnung nehmen mussten oder Besorgungen zu erledigen waren. Er brachte ihr auch schöne Kleider und erlesenen Schmuck, den der Bewacher für sie auswählte. Sie schwelgte in einem märchenhaften Luxus, was ihr ihre Situation aber nicht erleichterte. Vielmehr wurde ihr nur noch schmerzhafter bewusst, wie einsam sie war, ohne Kontakt zu anderen Menschen, ohne Liebe oder freundliche Worte.

Die französische Königstochter sei sie, so munkelte man, irre geworden nach den Wirren und Grausamkeiten der Revolution und nach dem tragischen Verlust der Familie. Eingekerkert und dann ausgeliefert, unterwegs ersetzt durch eine Doppelgängerin, aber der Mutter zu ähnlich, um je wieder ohne Schleier das Haus verlassen zu dürfen. Nervenschwach und deprimiert, in ständiger Gefahr durch die Gegner der Monarchie und zur Flucht quer durch das Land gezwungen.

Wie gerne wäre sie wirklich dieses bedauernswerte Geschöpf! Wie gerne würde sie tauschen und den Platz der Madame Royale einnehmen! Aber sie war nur die arme, ganz und gar nicht adlige Sofia Botta, eine Frau ohne Vergangenheit.

Die Eltern enthauptet? Der Bruder in Elend und Wahnsinn verreckt? Selbst eingesperrt und den schmutzigen Gelüsten der Wachen ausgeliefert? Dankend würde Sofia dieses Schicksal annehmen, bliebe ihr dafür das ihrige erspart.

Über die Gründe ihrer Gefangenschaft wusste sie nichts.

Mit langsamen Schritten durchmaß sie den Park, der sich zu allen Seiten des großen Herrenhauses erstreckte. Hinter einem Haselstrauch sank sie in das weiche, saftige Gras. Es ziemte sich für eine Dame nicht, am Boden zu sitzen, schon gar nicht in dem teuren und überaus empfindlichen Seidenkleid, das sie trug, aber hier war niemand, der sie sehen konnte, nur der allgegenwärtige Bewacher auf dem Balkon.

Gedankenverloren zupfte sie ein paar der regenfeuchten Halme aus der Erde und verzwirbelte sie zwischen ihren Fingern. Die Einsamkeit lag wie eine schwere, klamme Decke auf ihrem Gemüt. Sie erinnerte sich nur noch schwach an die Zeiten, als ihr Leben ein anderes gewesen war, ein Leben gewesen war: Sie mit Vater und Mutter in dem kleinen Bauernhaus nahe dem Wald. Sie hatten bescheiden gelebt, nur sie drei, mit ihren Kühen und Hühnern und genährt von ein paar Feldern, die die Eltern allein bewirtschaften konnten. Gottesfürchtig waren sie gewesen, eine fromme Familie, und fröhlich. Doch statt Trost und Hoffnung zu spenden, machten ihr die wenigen Erinnerungen die Gegenwart nur noch unerträglicher.

Wie oft hatte sie am Fenster im obersten Stock der Villa gestanden, nahe daran, ihr Elend zu beenden. Wie oft hatte sie am Ufer des Sees im Park gesessen, den Kopf voller schwarzer Gedanken, oder die rot-weißen Pilze des Frühherbstes gesammelt, um sich aus dieser Realität zu stehlen.

Doch ihr Bewacher war zu aufmerksam. Auch wenn er fest zu schlafen schien oder unterwegs war oder eingeschlossen in der Bibliothek saß und konzentriert die zahlreichen Briefe verfasste, die er täglich verschickte; jedes Mal hatte er plötzlich an ihrer Seite gestanden, immer genau in dem Moment, in dem sie bereit gewesen war, loszulassen. Nicht einmal der Tod gönnte ihr Erlösung.

Als sie aufblickte, stand ein Mann vor ihr. Erschrocken sprang sie auf. Der Fremde war groß, dabei schlank und feingliedrig. Seine vollständig schwarze Kleidung war erlesen, er schien von edler Abstammung zu sein. Die schmale Nase ein wenig zu spitz, die hellen Augen ein wenig zu nah beieinander, die vollen Lippen ein wenig zu eng aufeinandergepresst – edel, doch nicht attraktiv.

Er wirkte so harmlos in seinem teuren Aufzug, und dabei so bedrohlich. Eine Bedrohung, die rasch nicht mehr ungreifbar und vage blieb, sondern sich zu Sofias Entsetzen schauerlich manifestierte: Sein Mund verzog sich zu einem widerlichen Grinsen, immer weiter und weiter, weiter, als die Mundwinkel eines Menschen sich dehnen lassen sollten, als risse er sein Gesicht mitten entzwei, um ihr Reihen strahlend weißer, spitzer Zähne zu präsentieren, deren Anblick Schauer der Angst ihr Rückgrat hinab sandte.

Sie wollte sich abwenden und zum Haus fliehen und stand doch wie gelähmt da, als hätten ihre Füße sich in das Erdreich gegraben, als müsse sie hier auf ewig bleiben und den grauenerregenden Anblick des Fremden ertragen.

Seine Zähne, diese bedrohlichen Spitzen, wurden größer, wuchsen aus dem weit aufgerissenen Maul heraus, verdeckten bald seine Augen. Sie ertappte sich bei dem Versuch, sie zu zählen, als könne diese ganz und gar unpassende, profane Handlung den Zauberbann brechen, unter dem sie sich gefangen fühlte. Es waren mehr Zähne, als ein Mensch haben durfte, was sie nicht verwunderte, immerhin war dieser Herr fern von allem Menschlichen.

So schnell, wie es begonnen hatte, war es vorbei; der Herr schloss seinen Mund ohne Mühe, das schreckliche Gebiss verschwand und nur ein leichtes, fast freundliches Lächeln kräuselte seine Lippen. Immer noch blickten seine Augen ernst, fast verächtlich. Er zog seinen Hut und verbeugte sich leicht. Dabei registrierte sie eine kreisrunde kahle Stelle genau in der Mitte seines Kopfes. Aus Gründen, die ihr verwirrter Verstand nicht erfassen konnte, entsetzte sie dieser durchweg alltägliche Anblick mehr, als es das monströse Grinsen vermocht hatte.

Sie schrie aus Leibeskräften, bis ihr Hals schmerzte und ihre Lunge keine Luft mehr hatte. Dann war der Fremde verschwunden.

Weinend eilte sie zum Haus, in die vermeintliche Sicherheit der Nähe ihres Bewachers und seines stummen Dieners.