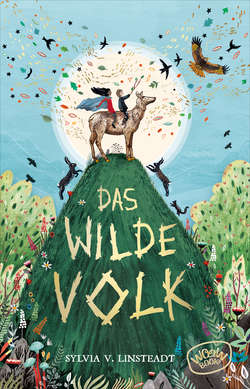

Читать книгу Das Wilde Volk (Bd. 1) - Sylvia V. Linsteadt - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der Schicksalskorb

ОглавлениеRaus damit, Comfrey«, sagte Maxine, während sie die Reste des Haferbreis in einer Schüssel Regenwasser aus den Tonschalen wusch. »So ruhig und still bist du nur, wenn du etwas unbedingt willst.« Sie drehte sich um, wischte sich ihre kräftigen Hände an der Hose ab und betrachtete ihre Tochter.

Das Mädchen saß still auf einem gelben Kissen an dem großen, polierten Stumpf eines Mammutbaums, wo sie immer ihre Mahlzeiten einnahmen. Sie sah aus, als würde sie jeden Moment mit einer Neuigkeit herausplatzen. Ihre braunen Hände hatte sie so fest ineinander verschränkt, dass die Knöchel weiß hervortraten, und ihre schwarzen Zöpfe lösten sich langsam auf. In ihren hellen Augen lag ein entschlossener, fast geheimnisvoller Ausdruck. Aber anstatt ihre Mutter anzusehen, betrachtete sie eingehend deren Hose, die ein wahrer Flickenteppich aus wiederverwerteten Stoffresten war und an eine Landkarte mit Tausenden von Farben und Orten erinnerte. Ein Stück Stoff war aus einem verblichenen Grün mit winzigen, eingerollten Blättern. Es gab ein Rechteck mit rosafarbenen Rosen, ein anderes war blau kariert. Wie die Welt wohl gewesen sein mochte, als die Menschen solch komplizierten Muster und farbigen Stoffe herstellen konnten? Damals, in der Zeit vor dem Zusammenbruch.

»Ich würde morgen gern unsere Opfergaben überbringen«, sagte Comfrey eilig und flocht ihre Zöpfe neu.

Diese Bitte war eine solche Selbstverständlichkeit, dass Maxine beinahe lachen musste. »Aber natürlich, mein Schatz, wir machen das gemeinsam, so wie jedes Jahr.«

»Nein, ich meine, ich würde gerne allein gehen, ohne dich«, fiel das Mädchen ihrer Mutter ins Wort und stand auf. »Immerhin bin ich jetzt zwölf, und groß für mein Alter bin ich auch! Elsbet kümmert sich dieses Jahr um die Gaben ihrer Familie. Na gut, sie ist schon vierzehn, aber ich bin doch eigentlich viel schlauer und mutiger als sie«, sprudelte es nur so aus Comfrey heraus. »Weißt du noch, wie sie letzten Sommer geschrien hat, als der Luchs über den Weg in der Nähe des Opferplatzes gelaufen ist und sie dachte, es wäre ein Löwe?«

Das kam dem Geheimnis, das Comfrey seit den letzten beiden Monden in ihrem Herzen verschlossen hielt, gefährlich nah. Aber sie konnte nicht anders, sie musste das Wort sagen, es war einfach zu aufregend: Luchs. Vor zwei Monaten hatte sie das erste Mal in ihrem Leben tatsächlich jemanden vom Wilden Volk gesehen: ein Luchs-Mädchen, das sie von den Hügeln unweit der Straße aus beobachtet hatte. Seit jenem Tag formte sie aus dem Lehm des Baches kleine Luchsfiguren, um sie dem Wilden Volk am Tag des Kerzenfestes als Opfergabe zu bringen. Vielleicht würde das Luchs-Mädchen ja wieder auftauchen und sich an Comfrey erinnern.

An den acht wichtigen jahreszeitlichen Feiertagen überbrachten die Bewohner der drei Dörfer Erle, Wachtel und Lupine dem Wilden Volk im Namen von ganz Farallone Opfergaben. Ihre Dörfer lagen am nächsten an der Grenze zu Olima, der Heimat des Wilden Volkes. Zur Sommersonnenwende versammelten sich die Menschen aus allen elf Dörfern des Hinterlandes für drei Tage zum Feiern und Tanzen, aber erst nachdem auch zu diesem Anlass Opfergaben überreicht worden waren. So konnte jedes Dorf seine eigenen Gebete zurücklassen und etwas von dem Wasser aus dem Flüsschen mitnehmen, das über die Grenze von Olima ins Hinterland floss, um damit ihre Kinder und ihre Ernte zu segnen.

Im Gegenzug waren die Menschen von einer Art Sicherheitsnetz umgeben. Schwere Krankheiten traten nur selten auf. Bienen und Ziegen und Gemüsebeete gediehen. Wenn aber eine Familie einmal vergaß, ihre Gaben zu hinterlassen, oder nur einen Scheffel ihrer zweitbesten Äpfel oder schief gezogene Kerzen hineinlegte, bekam ein Kind Lungenentzündung oder noch Schlimmeres. Fast gleichzeitig wurde mit Sicherheit das Hausdach undicht, und in den Socken tauchten auf einmal Löcher auf, die sich nicht mehr stopfen ließen. Und die Lachse schwammen nicht mehr stromaufwärts, sondern suchten sich ihre Laichgründe ausschließlich in den Flussläufen, die durch die dichten Nadelwälder des Wilden Volkes führten. Das Überbringen der Opfergaben war eine ernsthafte Angelegenheit und wurde ausnahmslos von Frauen vollzogen. Einen direkten Umgang mit dem Wilden Volk gab es nicht, das machte man einfach nicht.

Die Grenze bildete eine etwa achtzig Kilometer lange Verwerfungslinie, wo die beiden tektonischen Platten aufeinandertrafen, aus denen die Insel Farallone entstanden war. Für das menschliche Auge sah das Gebiet wie ein langes flaches Tal zwischen einer Hügelkette auf der einen Seite und einem Gebirgskamm auf der anderen Seite und der sehr schmalen Tamalbucht im Norden aus, die so dünn und gerade wie ein blaues Band war. Für das Wilde Volk war es eine heilige Trennlinie. Wenn man die Berggipfel überschritt, betrat man, zumindest hatte es Comfrey so in Geschichten gehört, das Reich der Schöpfung – Olima. Dort hatte sich das Wilde Volk niedergelassen, um das Herz der Insel Farallone zu hüten. Was genau das bedeutete, wusste Comfrey nicht, nur, dass in Olima nicht alles so war, wie es schien, und dass es dort Magie gab. Für die Bewohner des Hinterlandes kam das Überschreiten der Grenze einer Todesstrafe gleich. Das machte man einfach nicht. Verirrte man sich beispielsweise nachts über den Bergkamm und schaffte es mit viel Glück – nach gefühlt nur wenigen Stunden – am Morgen wieder zurück, war es gut möglich, dass man inzwischen im Körper einer alten Frau steckte und all seine Lieben nicht mehr lebten. Oder man war gar kein Mensch mehr, sondern ein kleiner grüner Frosch.

Comfrey hatte immer nur aus zweiter Hand von Leuten gehört, die das Wilde Volk getroffen hatten. Großmütter erzählten Geschichten, die sie wiederum von ihren Großmüttern erzählt bekommen hatten und die mit der Zeit immer mehr ausgeschmückt worden waren. Die runzeligen Frauen saßen auf dem Dorfplatz zwischen den Wochenmarktständen, wo Wollgarne und Möhren und Ziegenmilch, Honig, Holunderwein und Feuerholz angeboten wurden, spannen Wolle, plauderten und unterhielten die Kleinen mit ihren Geschichten. Abgesehen vom uralten Großvater des Schusters kannte Comfrey eigentlich keinen, der wirklich selbst dem Wilden Volk begegnet war. Zigmal hatte sie ihn nach der Reiher-Frau ausgefragt, die er als junger Mann im Sumpf gesehen hatte. Aber der Großvater des Schusters bekam dann immer nur diesen versonnenen Blick und sprach von seiner verstorbenen Frau.

Doch nicht nur Olima zu betreten, sondern bereits mit jemandem vom Wilden Volk zusammenzutreffen, betrachteten die Bewohner der Dörfer als gefährlich. Womöglich wurde man entführt, oder man verlor den Verstand. Und wenn man etwas falsch machte, zerstörte man vielleicht das empfindliche Gleichgewicht und rief Seuchen hervor, oder gar ein Erdbeben, genau wie jenes zu Beginn des Zusammenbruchs. Ein Fehler konnte leicht passieren, weil niemand die Sitten und Gesetze des Wilden Volkes wirklich verstand.

An dem besagten Tag vor zwei Monaten hatte Comfrey aber nicht nur jemanden vom Wilden Volk gesehen. Sie hatte auch mit diesem Jemand gesprochen. Das Erlebnis hatte sie überraschenderweise weder verängstigt noch verrückt werden lassen. Ganz im Gegenteil, danach war sie eigenartig freudig erregt gewesen. Zugetragen hatte sich dies alles nur wenige Wochen nach ihrem zwölften Geburtstag. Comfrey war ihrer Mutter und Tante und ihren drei älteren Cousinen vom Strand hinauf zum Weg gefolgt. Dort hatten sie am Vormittag Treibgut gesammelt. Comfrey hatte drei grüne Glasflaschen gefunden, an denen kein Stückchen fehlte, und war sehr stolz auf sich gewesen. Sie hatte die Flaschen gegen das Sonnenlicht gehalten und das Grün bewundert und war ihren Cousinen nachgetrottet, die sich über ihre wachsenden Brüste und einen Jungen namens Jonah unterhielten, der in dem Dorf Pelikan wohnte, das näher am Meer lag als die anderen. Comfrey starrte über das weitläufige Sumpfgebiet jenseits der Straße, auf die steilen, mit vielen Büschen bewachsenen Berge, die dahinter lagen. Das Gebiet des Wilden Volkes erstreckte sich auf der anderen Seite des Bergkamms und war von dieser Stelle aus nicht einsehbar. Aber Comfrey faszinierte es trotzdem, sich auszumalen, was hinter dem Bergkamm wohl alles lag.

Plötzlich landete ihr Blick auf dem Gesicht eines Mädchens, das hinter dicht beieinanderstehenden Kojotenbüschen und Goldmohn verborgen war. Das Mädchen trat aus den Büschen hervor. Comfrey stellte erschrocken fest, dass das Mädchen die spitzen Pinselohren eines Luchses und leichte Streifen im Gesicht hatte. Ihr Kleid war ein Stück grünes Tuch, ihre Beine waren pelzig, und sie hatte Pfoten. Als die Sonnenstrahlen und der Wind über die Berge strichen, schien sich die Linie, wo der Luchs endete und das Mädchen begann, zu verschieben. Das Mädchen trug eine Krone aus schwarz getupften Ammerfedern und eine Kette aus Knochen.

Einen Moment lang sahen sich das Luchs-Mädchen und Comfrey an. Comfrey war bisher noch niemandem mit so verschmitzten und lebhaften Augen begegnet. Sie glitzerten regelrecht.

»Hallo, Comfrey«, sagte das Luchs-Mädchen.

Eigenartigerweise konnte Comfrey ihre Worte selbst über die Straße und den Sumpf hinweg genau verstehen. Comfrey schluckte und flüsterte heiser »Hallo«.

Der verbotene Nervenkitzel und das zarte Gefühl von Freundschaft ließen Comfrey zittern. Aber es geschah nichts. Weder stürzte sich das Luchs-Mädchen mit scharfen Krallen auf sie, noch bebte die Erde. Das Luchs-Mädchen lächelte einfach nur, mit blitzenden Zähnen. Dann machte sie kehrt und lief zurück ins Gestrüpp. Aus dem grünen Flickenkleid ragte ihr kurzer, gestreifter Schwanz hervor. Er bewegte sich, als würde er Comfrey zu sich winken. Sie schaute sich noch einmal um, aber nicht so, wie eine Katze einen Vogel ansieht, sondern einladend, wie ein Mädchen, das ihrer neuen Freundin etwas Wunderbares und Geheimnisvolles zeigen will.

Plötzlich rief Comfreys Mutter, sie solle sich beeilen und nicht so trödeln, und im selben Augenblick war das Luchs-Mädchen verschwunden. Seitdem hatte Comfrey fast jeden Tag nachgesehen – auch den zeitigen Winter über, als es tagsüber noch immer um die zwölf Grad warm wurde, die Nachttemperatur selten unter fünf Grad fiel, die Pilze im Wald sprossen und es so richtig zu regnen anfing. Trotzdem war nicht die geringste Spur von dem geheimnisvollen Mädchen aus dem Wilden Volk zu entdecken gewesen. Woher sie wohl ihren Namen gewusst hatte?

Comfrey war schon immer ein wissensdurstiges, selbstständiges Kind gewesen, das gerne unter Steinen nach Salamandern suchte und Gäste beim Abendessen ständig unbefangen nach dem Wilden Volk ausfragte. Aber seit jenem Tag im Dezember verspürte sie eine geradezu unbändige Neugier. Maxines Auskünfte über das Wilde Volk waren nie ausführlich genug, genauso wenig wie die der alten Frauen auf dem Dorfplatz. Ganz zu schweigen von den Erzählungen der alten Männer, die sich unten am Fluss bei den Brennnesseln über ihre Fischernetze beugten und ihre Holzpfeifen pafften. Comfrey traute sich nicht, jemandem ihr Geheimnis anzuvertrauen. Vielleicht hieße es dann, sie wäre verflucht – oder sie wäre schuld daran, wenn alle verflucht würden. Trotzdem stahl sie sich immer wieder davon, mal morgens vor dem gemeinsamen Weben oder nachmittags vor dem Pilzesammeln. Dann spähte sie vom Wegesrand aus über das Sumpfgebiet, wo hinter den Bergen das Land des Wilden Volkes begann.

»Nun gut«, sagte Maxine nach kurzem Zögern, in dem sie versucht hatte, all die unausgesprochenen Worte in den Augen ihrer Tochter abzulesen. Durch das Küchenfenster strömte weiches Winterlicht und fiel auf Comfreys Füße, die in Kaninchenfellpantoffeln steckten, und auf ihre dünnen mädchenhaften Knöchel. Eigentlich verlangte Comfrey nichts Großes, und die Opferplätze lagen nicht weit hinter dem Ortsrand. Seit ihrem vierten Lebensjahr hatte sie Maxine an jedem Feiertag mit den Opfergaben geholfen, und den Text konnte sie auswendig. Normalerweise richteten die Mädchen die Gaben erst nach ihrer ersten Blutung allein her, aber diese Regel war schon alt und wurde nicht mehr oft erwähnt. Außerdem schien es Comfrey sehr wichtig zu sein, auch wenn Maxine nicht ganz verstand, warum.

»Vater hätte mich bestimmt gehen lassen«, platzte es aus Comfrey heraus, die das Zögern ihrer Mutter missverstand. Sie bereute ihre Worte sofort, aber jetzt ließen sie sich nicht mehr zurücknehmen. Ihr Vater Doorn war der einzige Mensch, den sie kannte, der die Grenzen ihrer Welt hinter sich gelassen hatte. Angetrieben von der Vorahnung einer drohenden Katastrophe, die er verhindern wollte, war er aus ihrem friedlichen Dorf Erle zur Stadtmauer aufgebrochen. Damals war Comfrey vier Jahre alt gewesen. Eines Morgens war ihr Vater einfach verschwunden. Wahrscheinlich hatte Maxine von seinen Befürchtungen gewusst, aber sie sprach nie darüber. Comfrey war beigebracht worden, dass niemand aus dem Hinterland jemals in die Stadt gelassen wurde, aus der Stadt aber auch niemand jemals hinaus ins Hinterland gelangte. Der Weggang ihres Vaters war beispiellos.

»Er will die Mauer niederreißen!«, sagten einige. Andere nannten ihn tollkühn. Und ein paar fanden ihn heldenhaft. Je nach Stimmung schloss sich Maxine einer dieser Meinungen an.

Das alles lag nun schon acht Jahre zurück, und Doorn war nicht wiedergekommen. Nach einem Jahr ohne die geringste Nachricht hatten die Bewohner von Erle ihn für tot erklärt und eine Trauerfeier abgehalten. Comfrey zuliebe akzeptierte Maxine die offizielle Sichtweise des Dorfes. Aber sowohl in ihr als auch in ihrer Tochter schlummerte noch ein kleiner Funke Hoffnung. Comfrey und Maxine sprachen nie darüber, und doch hegten beide ihn auf ihre eigene stille Art und Weise. Ihr Doorn war einfach zu schlau und zu mutig, um zu sterben. Womöglich war das ein naiver Gedanke, denn niemand konnte den Tod bezwingen. Doch Comfrey war sich sicher, dass sie wüsste, wenn er wirklich gestorben wäre. Tief in ihrem Herzen wüsste sie es.

Nun aber kämpfte Maxine gegen die plötzlich aufsteigenden Tränen an. »Ich wollte gerade Ja sagen, Kind«, erklärte sie schließlich und versuchte, nicht zu streng zu klingen. Dabei hantierte sie an einem Einmachglas mit Holunderbeerentinktur herum, das abgeseiht werden musste. Sie war die Kräuterheilkundige von Erle, und einige Kinder waren erkältet. »Natürlich traue ich dir zu, die Opfergaben zu überbringen. Und natürlich bist du alt genug, mein Schatz. Dein Vater … du hast recht. Er wäre einverstanden. Er wäre so stolz auf die mutige junge Frau, zu der du herangewachsen bist.«

Comfrey rannte zu ihrer Mutter und schlang die Arme um sie. Dann brach sie in Tränen aus – voller Schuldgefühle, weil sie ihr etwas verheimlichte, voller Trauer bei dem Gedanken an ihren Vater, aber auch voller Aufregung, weil sie ahnte, dass sich bald etwas ändern würde.

Am nächsten Morgen, dem ersten Tag im Februar und dem Tag des Kerzenfestes, trat Comfrey in ihren robustesten Wanderschuhen aus Wildleder und ihrem blauen Lieblingswanderumhang, den sie nur zu besonderen Anlässen anzog, stolz aus ihrem Lehmhaus. Das rote Stoffbündel mit den Opfergaben war sorgsam in einem Weidenkorb verstaut. Comfrey war beim Gehen so vorsichtig, als würde sie einen Kuchen mit brennenden Kerzen tragen. In der anderen Hand hielt sie einen Eimer voller Küchenabfälle für die Graugänse, die in einem ordentlichen Pferch gleich neben ihrem Haus lebten.

Nachdem Comfrey die Gänse gefüttert hatte, ließ sie den Eimer beim Tor stehen und lief weiter durch den Gemüsegarten, den sie und ihre Mutter hegten und pflegten und in dem jetzt aber nur noch die braunen Stängel der Sommerdisteln zwischen Reihen aus Grünkohl und Winterkartoffeln aufragten. Sie ging an den Rand des Gartens, wo Holzkästen in Rot und Gelb und Blau und Grün zwischen hochgeschossenen Rosmarinbüschen zu einem Kreis angeordnet standen. So wie jeden Tag blieb Comfrey inmitten der Bienenstöcke stehen und erzählte ihnen ihre Neuigkeiten.

»Vielleicht träumt ihr ja vom Sommer«, begann sie und knibbelte am Saum des Stoffbündels. »Ich darf heute ganz allein die Opfergaben überbringen. Mutter hat es erlaubt! Ich muss nur aufpassen, dass ich alles richtig mache und das Wilde Volk zufrieden ist und der Winter ein gutes Ende nimmt. Damit wir nicht hungern müssen und auch nicht krank werden!« Sie zögerte. Sollte sie den Bienen von ihrem Geheimnis erzählen? »Und … ich hoffe, dass das Luchs-Mädchen meine Geschenke sieht. Dass sie sich vielleicht noch einmal zeigt und …« Comfrey flüsterte jetzt. »Tja, ich weiß auch nicht. Ich würde einfach gerne wieder mit ihr reden.« Dann wurde sie rot und kam sich ganz egoistisch vor; schließlich überbrachte man die Opfergaben zum Wohl des ganzen Dorfes und nicht aus reiner Neugierde.

Aus dem Westen kam ein kühler Wind, er blies durch die Lücke bei den flachen Hügeln, durch die man ins Weidetal und zum Grenzland gelangte. Comfrey atmete tief ein, der Wind roch nach Meer und nassen Erlen und Schlick und grünem Gras und Regen. Sie fröstelte ein wenig, verneigte sich vor den trägen Bienen und ging den Fußweg am Rande des Dorfes hinunter. Er wand sich an hohen Brennnesselbüscheln vorbei, führte an einer flachen Stelle über den Fluss und dann über eine feuchte Wiese zwischen zwei Hügeln ins Weidetal.

Hinter dem Tal hoben sich die Berge empor. Einer der Berghänge wurde von den Opferplätzen gesäumt, auf der anderen Seite der Berge begann Olima, das Gebiet das Wilden Volkes. Obwohl das Weidetal Grenzland war und eigentlich noch immer zum Hinterland gehörte, kam kein Mensch Olima gern näher als nötig. Das Sumpfgebiet war eine Art Niemandsland. Weidendickicht, Binsenkraut, Auen und plötzlich aufziehende Nebel. Die Dorfbewohner betraten das Tal nur, um ihre Opfergaben zurückzulassen, und verschwanden dann schnell wieder auf dem altbekannten Pfad.

In Erle hatte jede Familie ihren eigenen Altar an einem besonderen Berghang, und es gab durchaus einen Wettstreit, wer seinen am schönsten herrichtete. Der Altar von Comfrey und ihrer Mutter stand auf der glatten, geraden Spitze einer Felszunge aus grünem Marmor. Comfrey kletterte einen schmalen Wildwechselpfad hinauf, bis sie auf der Höhe des Felsens war. Hin und wieder rutschte sie im feuchten Gras aus. Von dem kurzen, aber steilen Aufstieg zog es in ihren Waden. Sie stellte den Korb auf den Boden, holte das Bündel heraus und rollte das rote Opfertuch auseinander. Vor dem blassgrünen Stein hob es sich besonders gut ab.

Mit zitternden Fingern nahm sie nacheinander die Opfergaben heraus. Der Ruf eines Blauhähers ließ sie zusammenzucken. Bisher war niemand mit seinen Opfergaben unterwegs, und das würde sicher auch noch für ein paar Stunden so bleiben. Comfrey war extra früh aufgebrochen, damit sie ungestört war, falls sie wieder das Luchs-Mädchen zu sehen bekam.

Sie steckte die neun Bienenwachskerzen in neun Kerzenhalter aus Ton und stellte sie auf dem Tuch in einem Kreis auf. Sie waren dunkelblau und mit gelben Punkten bemalt, die wie Sterne aussahen. In die Mitte legte sie den polierten Schädel einer Schleiereule, aber verkehrt herum, sodass er zu einer kleinen Schale wurde. Comfrey hatte ihn im vergangenen Sommer mit ihrer Mutter im Erlenwald gefunden, als sie im Fluss Brennnesselstiele einweichten. In die Schale legte sie einen frisch gebackenen Kuchen aus Eichelmehl und platzierte einen Kelch aus der dunkelroten Rinde des Faulbaums daneben, in den sie Holunderbeeren-Met goss. Um den Eulenschädel arrangierte sie wie die Speichen eines Rades neun Blätter Grünkohl, den sie ganz frisch aus dem Wintergarten geerntet hatte. Und darum herum kam noch ein Strang mit den aufgefädelten roten Früchten des Erdbeerbaums.

Jetzt waren nur noch die zwei getöpferten Luchsfiguren übrig. Lächelnd betrachtete sie jede einzelne, bevor sie die Figuren auf das rote Tuch stellte. Einen Tag hatte sie sich für jede Zeit gelassen, hatte sie geformt und geglättet und neu geformt. Für die Ausarbeitung der Augen, Nasen, Krallen und Punkte hatte sie eine angespitzte Feder benutzt.

»Ihr seid unsere Wächter«, sagte Comfrey und verschob die Luchsfiguren, bis sie sich zwischen dem Kreis aus Erdbeerbaumfrüchten und den Kerzen gegenüberstanden. Dann schlug sie einen Feuerstein an, um die Kerzen anzuzünden, legte ihre Hände auf die beiden getöpferten Katzen und sprach die richtigen Worte.

»Segne die Sonne während der Nacht, segne die Dunkelheit, wenn ein Licht lacht, segne das Grün, segne den Regen, segne das Land, das nach der Wende des Lichts zum Leben erwacht. Mögen die Wurzeln in der Erde, mögen die Vögel, die nach Süden fliegen, in der Dunkelheit geschützt sein und es behaglich haben. Danke, neues Samenkorn, danke, Regen, danke, Lachs, danke, Sterne. Danke, Erle, Nessel, Wild und Grün. Mögen wir alle in Frieden leben. Gesegnet seid ihr immerdar und Kah.«

Den letzten Teil, »Gesegnet seid ihr immerdar und Kah«, hatten Comfrey und ihre Mutter sich ausgedacht und hinzugefügt, als Comfrey ungefähr sieben Jahre alt gewesen war. Damals, bei der Sommersonnenwendfeier, hatte ein Rotschulterbussard so dicht über ihren Köpfen seine Kreise gezogen, dass sie die Schlange in seinen Fängen erkennen konnten. Der Vogel hatte einen Ruf ausgestoßen, der wie »Kah« geklungen hatte.

»Er spricht auch einen Segen!«, hatte Comfrey gesagt, und ihre Mutter hatte gelacht. So blieb das Ereignis in ihren Köpfen.

Gerade als Comfrey überlegte, ob sie noch ein paar Worte über das Luchs-Mädchen hinzufügen sollte, hörte sie abgehacktes Gelächter, das nach Frauenstimmen klang. Comfrey wurde rot und sah sich um. Kamen die anderen Frauen etwa schon mit ihren Opfergaben? Lachten die Frauen sie aus, weil sie Comfrey zu jung für die Aufgabe hielten?

Sie stand auf und hatte auch schon eine schroffe Erwiderung parat. Dann stellte sie fest, dass das Lachen aus dem Weidetal kam, von dort, wo das Tal breiter wurde und wo die Menschen sich normalerweise nie hinwagten. Der Fußweg führte nicht weiter nach Norden, Süden oder Westen. Er endete hier am Opferplatz, nur unweit von Erle. Wenn man eines der anderen Grenzdörfer erreichen wollte, musste man erst wieder ein Stück ins Landesinnere gehen und dann einen der viel benutzten Wege östlich der Verwerfungslinie nehmen, der gefahrlos an den flachen Hügeln entlanglief, die eine Barriere zum Weidetal bildeten.

Aber da war es wieder, dieses eigenartige Gelächter! Und es kam ganz sicher von weiter hinten im Tal. War das vielleicht das Lachen des Luchs-Mädchens und ihrer Mutter und Tanten und Großmütter, die sich um ihr eigenes Festtagsfeuer versammelt hatten und feierten?, fragte Comfrey sich. Bestimmt hatte niemand etwas dagegen, wenn sie ein kleines bisschen weiterging und nachschaute. Das war es schließlich, was sie sich erhofft hatte.

Comfrey verbeugte sich schnell vor den Opfergaben auf dem Altar und sprang vom Felsen. So leise wie möglich schlich sie in die Richtung, aus der das Gelächter gekommen war, doch auf der sumpfigen Erde machten ihre Schuhe schmatzende Geräusche. Am Himmel zogen dunkle Regenwolken auf, aber die Sonne blitzte immer wieder hervor und malte unregelmäßige Schatten auf die Erde. Comfrey bahnte sich ihren Weg durch eine aufgeweichte Wiese mit frisch sprießendem Gras.

Sie hörte eine murmelnde Unterhaltung. Es roch nach Holzrauch. Jemand sang ein gefühlvolles Lied, und dann war da wieder das Gelächter. Es hörte sich an, als käme es gleich von dort drüben hinter dem Weidendickicht.

Aufgeregt und außer Atem vergaß Comfrey, wie tief sie inzwischen schon ins Grenzland geraten war. Sie kletterte zwischen den kahlen gelben Weidenzweigen hindurch und reckte ihren Hals. Umgeben von einigen Salbeisträuchern und Lupinen, saßen drei Frauen im Schneidersitz vor zwei Holzkarren. Einer war ochsenblutrot, der andere gelb. Die Karren waren festgestellt, und die Räder dienten jetzt als Spinnräder, die Spulen waren voller goldfarbenem Garn. Große Hirsche, insgesamt acht Stück, ästen ganz in der Nähe, ihr Lederzaumzeug war gelockert, hing ihnen aber noch um die Hälse. Die Karren hatten halbrunde Dächer aus Segeltuch und metallene Kaminrohre. Die Frauen flochten aus gespaltenen Weidenruten Körbe, während sie lachten und plauderten und immer wieder in dem Feuer stocherten, das sie in einer mit Steinen ausgelegten Grube entfacht hatten.

Wildes Volk.

Das Einzige, das für Comfrey unmissverständlich dafürsprach, dass die Frauen überhaupt zum Wilden Volk gehörten und nicht irgendwelche eigenartigen Menschen aus einem anderen Dorf waren, waren ihre Haare. Die Frauen hatten sie zu komplizierten Zöpfen geflochten und zu einer Art Kegel, fast wie ein Bienenkorb, aufgesteckt. Genau genommen waren es gar keine Haare, sondern zarte Pflanzenstiele, die aus ihrer Kopfhaut wuchsen. Als eine der Frauen ein wenig den Kopf drehte, sah Comfrey, dass der Haarkorb innen hohl war und eine Meise beherbergte.

Die Frauen alberten genauso herum wie Comfreys Cousinen, aber die Falten um ihre Augen und auf ihren Händen verrieten, dass sie schon uralt waren. Ihre Lippen allerdings waren jung geblieben, ebenso wie ihre unbeschwerten, fließenden Bewegungen.

Während Comfrey die Frauen beobachtete, war da plötzlich eine ungeahnte Sehnsucht in ihr. Sie war sogar noch stärker als beim Anblick des Luchs-Mädchens. Wie gerne hätte Comfrey auch solche Hände gehabt, die so sicher, so schnell und so stark waren und Körbe von solcher Schönheit erschufen. Noch nie hatte sie jemanden so lachen hören wie diese Frauen. Als Comfrey sich noch ein wenig weiter nach vorn beugte, rutschte ihr Fuß ab. Knackend zerbrach ein Zweig, und ihr Schuh klatschte in den Schlamm.

Eine der Frauen sah auf. Ihre Augen waren dunkler als ihre wunderschöne Haut, die die Farbe von der Rinde des Faulbaums hatte. Ihr senfgelbes Kleid hob sich leuchtend davon ab. Mit flinken Händen flocht sie unverdrossen weiter.

»Hallo, du ungezogenes Dorfmädchen«, sagte sie mit rauchiger Stimme. »Möchtest du dich zu uns ans Feuer setzen? Möchtest du lernen, wie du den Korb deines Schicksals flichtst? Du bist doch auf der Suche nach deiner Bestimmung, Mädchen, nicht wahr?« Sie blinzelte Comfrey zu und lächelte so breit, dass Comfrey ganz anders wurde. Man hatte sie entdeckt!

Keuchend drehte sie sich um, rutschte im Schlamm aus, schlug die Weidenzweige zur Seite und rannte den ganzen Weg bis nach Hause. Dabei zersprang ihr fast das Herz, aus Angst wie auch vor unbändiger Freude.