Читать книгу Башня у моря - Сьюзен Ховач - Страница 5

I

Эдвард

1859–1860

Долг

Глава 3

Оглавление1

По возвращении в Лондон я предполагал на неделю остановиться в доме на Сент-Джеймс-сквер, где собирался написать черновик доклада о маисе. Город к этому времени должен был погрузиться в спячку: сессия парламента уже закончилась, и я буду иметь возможность работать не отвлекаясь, а потом уеду за город. Обычно осенние месяцы я проводил в имении в Уорикшире, а на Рождество отправлялся в Ирландию.

Однако, вернувшись на Сент-Джеймс-сквер после путешествия поездом из Ливерпуля, я обнаружил не только стопку писем, ждавшую меня в библиотеке, но еще и последнего нанятого мной учителя для Патрика.

Никаких следов самого Патрика не обнаружилось.

– Где мой сын? – сердито спросил я у молодого мистера Мейнарда. – Он нездоров?

Мистер Мейнард был не в себе. Он переминался с ноги на ногу и смотрел на меня с самым несчастным выражением.

– Милорд, он… он…

Я молча выругал себя за то, что взял такого молодого учителя управлять неуправляемым, выругал Патрика, который наплевал на мою доброту, – ведь я для наблюдения за ним нанял слишком снисходительного молодого человека.

– И когда он уехал?

– Три дня назад, милорд. Он оставил записку…

– Где она?

– Вот, милорд.

Записка была начертана на моей почтовой бумаге каллиграфическим готическим шрифтом, а на полях Патрик акварелью нарисовал цветы. Сходство записки с рукописной иллюстрированной книгой поразило меня.

«Уважаемый мистер Мейнард, – писал Патрик, – пожалуйста, не принимайте это на свой счет, но мне чертовски наскучил Лондон, и я решил отправиться в Ирландию к моему приятелю Родерику Странахану. Я дам о Вас самые благоприятные отзывы моему отцу. Заверяя Вас в моих наилучших пожеланиях на будущее, остаюсь Вашим преданным учеником. Патрик Эдвард де Салис. P. S. Спасибо за все Ваши уроки».

– Милорд, – неуверенно проговорил мистер Мейнард, – я не знал, ехать за ним или нет, но, зная о вашем скором возвращении, решил, что должен остаться до вашего приезда, чтобы объяснить…

– Безусловно, – согласился я. – Вы получите месячное содержание и рекомендательное письмо. И прошу вас покинуть мой дом как можно скорее. Всего вам доброго, мистер Мейнард.

Он поплелся из комнаты, а я позвал моего секретаря, и он тут же появился с бюваром, который прижимал локтем к боку.

– Филдинг, я поменял планы и завтра уезжаю в Кашельмару. Вы можете оставаться здесь, пока не разберетесь со всеми письмами, а потом отправляйтесь прямо в Вудхаммер-холл, куда в скором времени приеду и я. Не забудьте заплатить мистеру Мейнарду месячное жалованье и напишите обычное рекомендательное письмо, чтобы я подписал его до отъезда. А теперь если мы можем наконец заняться письмами…

В тот день мы работали до половины девятого, потом я отпустил секретаря, съел баранью котлету и приказал мальчику-посыльному найти экипаж и подогнать его к двери.

Я был рад вернуться в Лондон. В кебе с наслаждением вдыхал прохладный вечерний воздух, смотрел на площади, дома и улицы, по которым проезжал, и чувствовал себя совсем в другом мире, ничуть не похожем на Нью-Йорк с его удушающей жарой. Я надеялся, что Маргарет полюбит Лондон так, как люблю его я. Размышлял о том, что дом на Сент-Джеймс-сквер понравится ей, хотя, конечно, она наверняка захочет переделать на свой вкус какие-нибудь комнаты. Женщины любят перестраивать дом на свой лад. Помню, как Элеонора перебирала образцы обоев и обивочных тканей.

Наконец кеб въехал в более узкие улочки, и я снова оказался среди строгих, почтенных особняков Мейда-Вейла, с садиками размером чуть больше почтовой марки, уединением, защищенным платанами, высаженными вдоль дороги. Когда кеб остановился у одного из домов, я выпрыгнул прежде, чем кучер успел предложить мне помощь, и быстро пошел по тропинке к двери.

Ключ вошел в скважину. Я шагнул в прихожую, выкрикнул имя.

– Иду! – Она поспешила из гостиной, с подсвечником в руке, и сказала, что вот уже неделю как каждый вечер ждет меня, потому что помнит: я собирался вернуться в конце августа. Она выразила надежду, что со мной все в порядке, что я не переутомился, поблагодарила за превосходного доктора с Харли-стрит, которого я ей рекомендовал; она вполне поправилась и чувствует себя заново родившейся. Сожалеет, что ее здоровье доставило нам обоим столько хлопот перед моим отъездом. Не хочу ли я зайти в гостиную на несколько минут или…

– Да, – сказал я. – Спасибо.

В гостиной она предложила мне закуску, но я отказался и сел на диван. Комната при малых размерах была набита столиками, всякими безделушками, глупыми картинками и мягкими креслами.

– Как вам понравилось в Америке? – вежливо спросила она. – Надеюсь, погода была не такой жаркой, как вы опасались.

– Жара стояла страшная.

Я позволил ей задать еще несколько вежливых вопросов, но она, поняв наконец, что я пришел обсудить важное дело, замолчала и сидела теперь, глядя на меня, крепко сцепив руки и положив их на колени.

Женщина была испугана, и я сочувствовал ей. Молодость ее уже прошла. Сорок пять – такой возраст, в котором трудно начинать все заново, а она все свои доходы до последнего пенса получала от меня. Я понятия не имел, нравлюсь ли ей. Она вдовствовала и когда-то служила портнихой у Элеоноры – бездетная женщина, приятная на вид, скромная и сговорчивая. Мне ничего другого и не требовалось, да и ей не нужно было ничего, кроме своего маленького дома и скромного дохода, который позволял бы ей одеваться со вкусом, платить горничной и жертвовать небольшие деньги на благотворительность в церкви каждое воскресенье. Наши отношения продолжались несколько лет, и я считал, что ее такое положение дел устраивает, как устраивает и меня.

Она спокойно слушала, а я говорил ей о том, что собираюсь жениться на дальней родственнице Элеоноры. Когда я закончил, она осторожно спросила:

– Она, наверно, очень молоденькая?

– Да.

– Вы счастливый человек. И вы это вполне заслуживаете. Почему бы вам не жениться на молоденькой? По виду вам больше сорока пяти не дашь, и если вы спросите меня, то я скажу, что счастье не только на вашей стороне. Ваша избранница тоже должна чувствовать себя счастливой. Что ж, все в мире, наверное, не могут быть счастливыми, но я считала, что мне повезло в эти последние несколько лет.

– Я не хочу уничтожать ту удачу, которую, возможно, принес в твою жизнь, – сообщил я. – С моей стороны это было бы черной неблагодарностью. Ты, конечно, должна сохранить этот дом, и я позабочусь, чтобы ты регулярно получала доход.

Ее облегчение было чуть ли не осязаемым. Она мимолетно улыбнулась мне благодарной улыбкой и откинулась на мягкую спинку дивана.

– Это очень любезно с вашей стороны, – искренне произнесла она. – Больше чем любезно. Одним словом «спасибо» невозможно выразить мою благодарность. – Женщина снова подалась вперед. – Я подумала… в таких обстоятельствах… не будет с моей стороны нахальством предложить вам совет?

Я улыбнулся:

– Ты была не очень щедра на советы в прошлом. Если теперь ты хочешь дать мне совет сейчас, то я, как минимум, должен его выслушать.

– Это довольно личное… – Она помедлила. – Вы только не обижайтесь, но я заметила, что джентльмены, которые кажутся моложе своих лет… Хочу сказать, я думаю, вы так хорошо сохранились, потому что всегда вели… активную жизнь. Но если человек ваших лет начинает вести менее активную жизнь, даже если на непродолжительное время… ради молодой леди, с которой вы обручились… я хочу сказать, вы ведь не желаете обнаружить, что в медовый месяц следующей весной… – Возникла пауза. Бытует мнение, что падшие женщины бесстыдны, но она покраснела от смущения. – Я бы никогда не осмелилась сказать вам все это, – поспешно добавила она, – если бы не была вам так благодарна за вашу доброту и не желала вам счастья с новой женой на будущий год.

– Я понял, – иронически проговорил я. – Спасибо.

– Если вы рассердились…

– Нет.

– Хорошо. – Она вздохнула с облегчением.

Последовала пауза.

– Позвольте приготовить вам чая? – неуверенно предложила она наконец.

– Потом.

Она кивнула. И я опять почувствовал, что женщина испытала облегчение. Поскольку больше сказать было почти нечего, мы поднялись и, не говоря ни слова, но ничуть не смущаясь привычным молчанием, перешли из гостиной в ее комнату наверху.

2

Чтобы из Лондона добраться до Кашельмары, нужно как минимум три дня, хотя путь улучшается, а ирландские дороги, благодаря активной помощи во время голодных лет, на удивление находятся в хорошем состоянии. Из Лондона до Холихеда курсирует быстрый поезд, оттуда пароходом до Кингстауна, а из Дублина можно сесть на поезд до Голуэя. Затем рейсовым или наемным экипажем добраться до Линона на севере, где в гавани Киллари находится широко известный постоялый двор. В восьми милях от Линона проходит дрянная дорога, которая змеится по горам до Лох-Нафуи и порога моего дома.

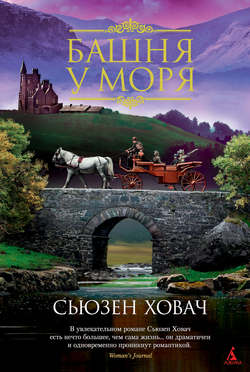

Кашель-Мара значит «каменная башня у моря», название явно метафорическое, но поскольку я пишу об Ирландии, то никого не удивит, что дом отделен от побережья многими милями суши и не имеет никаких каменных башен. Но первоначальная Кашельмара и в самом деле представляла собой башню на берегу моря. Мой предок, нормандский рыцарь, звавшийся Рожер де Салис, который вместе с де Бургом завоевал Коннахт, начал нарезать и себе маленькое королевство к северу от Голуэя и построил форт в устье гавани Киллари. Вполне предсказуемо, ирландцам не понравился этот честолюбивый чужак в их среде, и, когда форт разграбили, его владелец лишь чудом избежал длинных ножей. После того прискорбного события земля некоторое время оставалась заброшенной, но наследники де Салиса никогда не забывали об их туманном наследстве в Ирландии. Позднее, когда один из де Салисов заслужил расположение королевы Елизаветы, он получил от нее в дар земли Кашельмары с баронским титулом и провел жуткий год в Ирландии, после чего вернулся в Уорикшир, чтобы построить Вудхаммер-холл.

На протяжении нескольких веков ни один из де Салисов не мог набраться храбрости – или не имел интереса, – чтобы вновь ступить на землю Ирландии. Потребовался такой человек, как мой отец, наивный и по-детски эксцентричный, чтобы в молодости отправиться в Ирландию. Он безнадежно влюбился в нее и все ирландское и решил построить новый семейный особняк для себя и своей невесты в самой красивой части всех этих тысяч акров принадлежащей ему земли в графстве Голуэй.

Мой отец был начисто лишенным амбиций, человеком большого обаяния и маленького ума. Строительство нового семейного особняка стало наиболее амбициозным из предпринятых им проектов, но я сомневаюсь, что он довел бы его до конца, если бы мать самым безжалостным образом не подгоняла его. Моя мать не любила свекровь, которая в то время жила в Вудхаммер-холле (отец, конечно, был слишком мягкосердечен, чтобы попросить мать переехать во вдовий дом). И она видела в Кашельмаре средство спасения – место, где сможет наконец стать полновластной хозяйкой. Она была практичной женщиной, энергичной и решительной. Единственным ее недостатком являлась неспособность принимать чью-либо иную точку зрения, кроме собственной, что нередко вызывало затруднения. Позднее, когда этот недостаток проявился в виде религиозного фанатизма, мать провела последние годы жизни в попытках обратить ирландцев в свою веру, представлявшую собой узкую интерпретацию англицизма.

Никто понять не мог, как моим родителям удалось вырастить такого сына, как я, – с подобными вкусами и наклонностями, но отец был очень доволен и в дни моего младенчества проводил со мной много времени. До сих пор помню, как катался на его спине по полу детской. Что касается матери, то она смотрела на меня как на дар Господний после трудных лет, когда вынуждена была выносить докучливую свекровь, экзальтированную любовь моего отца к Ирландии и три бездетных года брака. Я рос, согретый теплом их любви и восхищения, и считал себя отличным парнем.

Только в восемь лет отец свозил меня к своему младшему брату – тот жил в Вудхаммер-холле.

– Черт побери! – воскликнул мой дядюшка Ричард, который был типичным джентльменом эпохи Регентства и в свое время большим распутником. – Какой избалованный щеночек! Помяни мои слова, Генри, ты вырастишь мальчишку, который будет считать себя франтом из франтов, потому что на его крючок будут ловиться беззащитные рыбки!

И он взялся за меня – учил охотиться с гончими, метко стрелять, давать отпор, когда мои кузены, оба драчливые маленькие задиры, пытались использовать меня как боксерскую грушу в своих играх.

В период возмужания я понял, что больше похожу на дядюшку, чем на отца. Дядюшка, конечно, осознал это, как только увидел меня, а после смерти сыновей (старший погиб при Ватерлоо, а другой позднее, во время беспорядков в Индии), ни минуты не колеблясь, назначил меня своим наследником.

Мать считала, что это несправедливо, потому что моему брату Дэвиду, безземельному и безденежному, Вудхаммер-холл требовался гораздо больше, чем мне. Напрасно Дэвид говорил ей, что ему не нужен Вудхаммер-холл. Если у нашей матери появлялось какое-то мнение, то ничто, кроме приказа самого Всемогущего, не могло заставить ее переменить взгляды на этот вопрос. Кроме того, отрицательное отношение к завещанию моего дядюшки было ее способом высказать неодобрение его влиянию на мою жизнь. Она твердила, что я стал неуправляемым и разнузданным.

– И не удивлюсь, если безнравственным, – загадочно добавляла она для моего бедного отца. – Генри, ты должен поговорить с мальчиком.

Отец понятия не имел, что ему сказать мне, но с женой никогда не спорил. Мы провели приятные полчаса, попивая портвейн, а он расписывал, какая замечательная женщина моя мать и как он счастлив, что столько лет прожил с ней.

– Что касается меня, – завершил он со своей особенной детской искренностью, – то я не могу тебе так уж сильно рекомендовать супружество, но что ты непременно должен сделать, Патрик, так это выбрать правильную девицу, потому что если ты выберешь неправильную, то это будет чертовски неприятно.

Оба родителя называли меня Патриком. Мой отец выбрал это имя в знак своей любви к Ирландии, и меня никогда не называли по второму имени, пока я не переехал в Вудхаммер-холл.

– Патрик! – воскликнул мой дядюшка Ричард. – Что за дурь?! Только ты мог додуматься до такого – с чего ты взял, что ирландское имя пойдет на пользу мальчику.

Мне он просто напомнил:

– Тебе ведь дали второе имя при крещении?

Поэтому в Англии меня всегда называли Эдвардом, и, пока я рос, эти два имени символизировали мой внутренний конфликт, попытку решить, кто же я. Ребенком я считал себя ирландцем. Если ты родился и вырос в каком-то месте, трудно понять, когда твои товарищи – и даже твои родители – говорят, что ты не здешний. Англия казалась очень странной; я, как и все дети, хотел быть таким же, как и те, кто меня окружает, если это возможно. Но мои английские кузены называли меня ирландцем, и в мрачные моменты моего детства я в отчаянии думал, что меня ни та ни другая страна не примет как своего, что я ни одно место не смогу назвать своим домом.

Но, став мужчиной, я чувствовал себя в равной мере дома в обеих странах и даже в наиболее самонадеянные периоды жизни воображал, что в моей власти решать, где находятся мои корни. Но, завершив образование и заразившись цинизмом, я ясно увидел, что не получу никаких преимуществ, если буду говорить, что принадлежу к одной из самых отсталых стран Европы, тогда как могу принадлежать к самой могущественной стране мира. Потому я некоторое время пренебрегал Ирландией и делал вид, что не вижу никаких оснований снова жить там.

Но Ирландия притягивала меня. Мой отец умер, и я поехал домой в Кашельмару, бесподобную Кашельмару, и, когда я спускался с гор к Клонарину, на меня нахлынули все воспоминания детства.

И тогда я понял, где мои корни.

Кашельмара. Уже не каменная башня у моря, а белый дом, построенный Джеймсом Уайеттом, несомненно самым выдающимся из всех ушедших архитекторов восемнадцатого века, который взял гений Роберта Адама и обогатил его классической простотой и изяществом. Дом был величественный, но не претенциозный. К простой двери по центру южной стены дома вела лестница в восемь ступеней. На одном уровне с дверью влево и вправо уходили по четыре окна. Над ними на втором этаже располагались симметричные окна, места которых были выбраны с такой же геометрической точностью, все украшены только простыми бордюрами, длинными, тонкими и изящными. Подвальные окна, наполовину выступающие над уровнем земли, а высоко наверху чердачные окна точно повторяли тот же рисунок. Цоколь, строгий и классический, гармонировал с дверью и колоннами крыльца. Никаких вульгарных изысков – ни каннелюр, ни искривлений, ни аляповатости кладки, а потому ничто не отвлекало взгляда от этих ровных, чистых линий, выстроенных с непревзойденным вкусом и мастерством.

Бесподобная Кашельмара, несравненная Кашельмара… но ни одно прилагательное не может и близко передать покой, и наслаждение, и удовлетворение, которые переполняли меня каждый раз, когда я возвращался сюда из Англии. Недостаточно было бы объяснить это чрезвычайное ощущение радости ссылкой на одну лишь красоту дома. Да, конечно, он был великолепен, других таких домов я не видел. Но дело не только в этом. В Кашельмару мой отец вложил всю свою жизнь, в этом убежище мои родители обрели счастье, здесь я провел идиллическое детство, вдали от грязных городов и соблазнов столичной жизни. Дом воплощал собой прошлое, неосложненное прошлое, на которое смотришь издалека сквозь золотую призму ностальгии, простой сельский мир вчерашнего дня, не тронутого шумом тысяч промышленных машин, ревом мировой революции и безжалостным научным прогрессом. Я считаю себя современным человеком. Более того, меня раздражают люди, способные угнаться за временем, но после нескольких месяцев, проведенных в Лондоне с его постоянной неразберихой, я всегда нахожу утешение в покое и уединении Кашельмары.

К вечеру третьего дня после моего отъезда с Сент-Джеймс-сквер я уже был близ этого покоя и уединения. Тем утром в Голуэе я нанял экипаж, чтобы преодолеть последние сорок миль моего путешествия, и, когда кучер, а он был молод и неопытен, встревожился, узнав, что придется ехать вдоль границы Коннемары в самую глушь Джойс-кантри, мы вынуждены были остановиться и тратить время на объяснения: я втолковывал ему, что не принадлежу к тем землевладельцам, которые боятся ездить без оружия по своим собственным землям. Мои арендаторы могут тратить свое время на варварские разборки между собой, но никто не тратит время на борьбу со мной, потому что они знают: если им потребуется подать жалобу, я их выслушаю, если они ищут справедливости, то без проволочек найдут ее у меня. Я никогда не сочувствовал землевладельцам, которые относятся к своим арендаторам как к животным, а потом недоуменно стонут, когда те начинают видеть в них воплощение дьявола.

Когда экипаж, скрипя осями, преодолел ущелье между Баннаканнином и Нокнафохи, я увидел свое наследство. Внизу лежало озеро, длинное и узкое, с его прозрачными водами, а в дальнем конце долины уже просматривалась дорога к Леттертурку, петляющая между домиков Клонарина. Долину окружали горные вершины, изученные мной в юности, во время походов по ним.

Экипаж сбросил скорость на крутом повороте, и, когда колеса покатили вниз, наконец на севере за долиной, за западной оконечностью озера, за рекой, болотом и огороженными картофельными полями я увидел знакомое каменное изящество усадьбы.

Вокруг дома раскинулись несколько акров леса, обнесенные высокой каменной стеной. Деревья были посажены, чтобы защитить здание от ветров, которые гуляли по долине, но с фасада, где изгибы гравийной дорожки позволяли экипажу легко делать повороты, спуск был таким крутым, что верхние ветви деревьев у ворот покачивались гораздо ниже подвальных окон. Часовня, гордость и радость моей матери, стояла над домом на восточной границе владения. Ее маленькая каменная башенка виднелась над деревьями при приближении экипажа к дому.

Когда карета подъехала к воротам, было еще светло. В Кашельмаре летом солнце долго не садится, и, куда бы я ни приезжал, я ни разу не видел зрелища, которое могло бы сравниться со зрелищем ирландского захода. Озеро теперь представляло собой бассейн темного золота, отражающего вечернюю зарю, а горы, темные в тени, мерцали тусклым алым цветом под сонным небом.

Мой приезд стал неожиданностью, хотя все в поместье должны были бы давно привыкнуть. Я взял себе за правило являться без предупреждения не менее раза в год, чтобы исключить привычку к нерадивости, вырабатывающуюся за время моего отсутствия, и все домочадцы знали, что если в доме обнаружатся какие-то неполадки, то наказание будет строгим и неотвратимым.

– Неужели это вы, милорд? – спросил Хейс, дворецкий, которого я привез в Кашельмару из Дублина десять лет назад.

Обучить кого-нибудь из местных обязанностям дворецкого без того, чтобы они не стали пьяницами, оказалось невозможно, и, хотя у Хейса имелись свои недостатки, он, как хороший портвейн, с годами становился лучше.

– А кто же это, по-вашему, если не я, Хейс? – недовольно бросил я, входя в холл.

Несмотря на раздражение, я, как и всегда, остановился, чтобы восхититься великолепным входом в дом. Круглый холл с галереей наверху; высоко висела массивная люстра «Уотерфорд», а потолок был словно отражением мраморного пола. Справа находилась дверь, которая вела в зал и ряд гостиных, слева – библиотека, а по другую сторону холла, за лестницей, коридоры вели в комнаты для прислуги и всякие подсобные помещения.

Я вздохнул, наслаждаясь знакомой радостью возвращения, и позволил себе забыть о раздражении.

– Хейс, велите подать еду через полчаса, – отрывисто приказал я, – и напомните горничной, чтобы надлежащим образом проветрила мою спальню. Одной грелки будет мало. Где мой сын?

– Думаю, он отправился в Клонарин, милорд. Вместе с молодым Дерри Странаханом.

– Я хочу увидеть его сразу по возвращении. Принесите, пожалуйста, мне в библиотеку бренди и воду.

Библиотека представляла собой квадратное помещение с окнами, выходящими на долину. Главным предметом мебели здесь был громадный стол, спроектированный отцом на свой эксцентричный манер. Я, следуя давней привычке, сел за него и посмотрел на портрет Элеоноры над камином белого мрамора. На столе стояла миниатюра, изображающая моего покойного сына Луиса. Он улыбался. Портрет походил на оригинал, и я не в первый раз спрашивал себя, как бы он выглядел сейчас, останься жив. Ему бы теперь исполнилось двадцать пять. Он бы уже получил степень в Оксфорде и, как положено, совершил путешествие по Европе. Возможно, уже женился бы. Наверняка занимался бы политикой, заседал в палате общин, вступил в Карлтон-клуб… Как бы Элеонора гордилась им…

– Милорд, ваш бренди и вода, – сказал Хейс откуда-то издалека. – И, милорд, ваш сын и Дерри Странахан в этот момент скачут по дорожке к дому.

Я подошел к окну с бокалом в руке, посмотрел на выжившего сына. Потом, пока еще он и его друг не успели исчезнуть за домом на пути к конюшням, поставил бокал, вышел из библиотеки и открыл входную дверь.

Они оба смеялись. Оба казались пьяными, но Родерик Странахан, мальчик, которого я кормил и одевал, которому дал образование после смерти его родителей во время голода, выглядел не таким пьяным, как Патрик. В семнадцать молодой человек не столь подвержен действию алкоголя, как в четырнадцать.

Я ждал. Они увидели меня. Смех оборвался.

Первым пришел в себя Дерри Странахан. Он соскочил с лошади и побежал ко мне поздороваться.

– Лорд де Салис, добро пожаловать домой! – весело воскликнул Дерри, глядя на меня ярко горящими глазами, и протянул мне руку.

Вот ведь шельма, подумал я, но долго сердиться на него не мог. Тем временем спешился и Патрик. Я с удивлением заметил, что он сильно вырос, и еще обратил внимание, что его рост подчеркивает отчетливое физическое сходство со мной. Я не видел в нем ничего от Элеоноры.

– Папа! – воскликнул он и бросился ко мне на заплетающихся ногах, споткнулся и упал лицом вниз.

– Мне очень жаль, – произнес я, когда Дерри помог ему подняться на ноги, – что ты не в том состоянии, чтобы приветствовать меня надлежащим образом. Немедленно отправляйся в свою комнату, прежде чем все слуги увидят тебя.

– Да, папа, – покорно согласился он, но, несмотря на мои слова, задержался – попытался обнять меня.

– Не надо, – сказал я, поскольку считал, не годится мальчику его лет так демонстративно проявлять свою любовь, а к тому же хотел дать ему понять, что гневаюсь на него. – Немедленно ступай к себе! – Когда он ушел, я сердито сказал Дерри Странахану: – Задолго до моего отъезда в Америку я строго запретил Патрику выпивать больше бокала вина в день. И я строго-настрого запретил и тебе, и Патрику пить потин[5]. Поскольку ты старше, я считаю тебя в полной мере ответственным за этот случай.

– Да, конечно, милорд. – Лицо Дерри вытянулось, и в глазах появилась скорбь. – Вы, разумеется, говорили. Но мы посещали мою родню из Джойсов, а там считается смертельным оскорблением, если ты откажешь хозяину в маленьком знаке доброжелательности.

– Я прекрасно знаю местные традиции. Это больше не должно повториться, ты меня понял? А если такое все же случится, то я очень рассержусь. Отведи лошадей в конюшни и отправляйся в свою комнату. Сегодня я больше не хочу тебя видеть.

– Хорошо, милорд. Я прошу прощения от всего сердца, честью клянусь. Вы позволите немного перекусить, прежде чем я уйду наверх?

– Нет, – отрезал я, про себя проклиная его обаяние, которое не позволяло мне поступить с ним строго – так, как он того заслужил. – Доброй ночи, Родерик.

– Доброй ночи, лорд де Салис, – печально ответил он и побежал по дорожке за разгуливающими без присмотра лошадьми.

Я вернулся в библиотеку, допил бренди и перешел в столовую, где поел бекон с картофелем, в срочном порядке приготовленные для меня. И, только насытившись, набрался достаточно энергии, чтобы взять трость из шкафа в гардеробной и тяжело подняться по лестнице ради исполнения отцовского долга.

Оба светильника в комнате Патрика горели. Войдя, я увидел, что сын протирает стол у окна. Я подозревал, что он перед этим занимался резьбой по дереву, но нигде красноречивых следов опилок или стружки не заметил, и только акварели, пришпиленные к пологу кровати, выдавали его занятия после побега от учителя. Среди его картин я отметил недурное изображение любимого ирландского волкодава, две плохие картинки, изображающие птиц, любопытный набросок маленькой дочери Хейса и аляповатый портрет длинноволосого джентльмена – по моим предположениям, Иисуса Христа.

Я ничего не сказал. Он знал, что я не одобряю его времяпрепровождения, но еще сын знал, что я снисходительно отношусь к его рисованию, поскольку оно предпочтительнее всех других его наклонностей. Один раз я застал его за рытьем канавы в Вудхаммер-холле. Он торжественно объяснил мне, что изменяет ландшафт под стиль восемнадцатого века, а канава – это шутка. В другой раз – и опять в Вудхаммере – я обнаружил, что Патрик помогает кровельщику ремонтировать крышу в доме одного из арендаторов. Рисовать он мог, по крайней мере, в уединении, не вызывая ненужных разговоров, но его рукодельные наклонности, так бездумно демонстрируемые перед всеми арендаторами, ставили меня в неловкое положение, и я сердился на него за то, что он с такой готовностью выставляет себя посмешищем. Признавая, что его интерес к садоводству можно направить в приемлемое русло, я попытался учить его различным сельскохозяйственным теориям, но Патрик не проявлял к этому ни малейшей склонности. Он известил меня, что ему абсолютно все равно, как выращивают репу, ему гораздо приятнее сделать цветочную клумбу или посадить ряд ноготков.

– Но, мой дорогой Патрик, – возразил я ему в отчаянии, – ты не можешь прожить жизнь, сажая цветочки, как обычный садовник.

– Почему? – спросил сын.

На его лице появилось то недоуменное выражение, которое всегда выводило меня из себя, и пришлось прочесть ему одну из тех скучных лекций о его положении в обществе, об обязанностях, которые в один прекрасный день лягут на его плечи, о том, что его долг – проявлять интерес к управлению имением, а в свободное время – к политике.

– А вот дедушку такие вещи не занимали, – напомнил Патрик. – Он просто жил себе спокойно в Кашельмаре и делал то, что ему нравится.

– Какое это имеет отношение к нашему разговору? Твой дед жил в другое время, когда люди, принадлежащие к нашему классу, не считали себя ответственными за социальное и моральное благополучие простых людей. Мир далеко продвинулся со времен твоего деда, а даже если бы и не продвинулся, я не понимаю, почему ты должен идти по стопам дедушки. Ты – мой сын, а не его.

Снова посмотрев на рисунки на пологе, я сделал над собой немалое усилие, чтобы быть терпеливым и справедливым.

– Я хочу услышать от тебя объяснение, – ровным голосом произнес я. – Почему ты удрал от своего учителя, невзирая на то что перед отъездом в Америку я тебя предупреждал о последствиях, если ты снова убежишь.

Он сделал безнадежное движение руками и от стыда повесил голову.

– Мой дорогой Патрик, у тебя наверняка есть что сказать в свое оправдание!

– Нет, папа.

– Но почему же ты так поступил?

– Не знаю.

Раздражение мое было так велико, что я с трудом сдерживался, чтобы не ударить его, но я напомнил себе, что должен дать ему возможность объясниться.

– Твой учитель плохо обходился с тобой?

– Нет, папа.

– Он тебе не понравился?

– Нет, папа.

– Тебе было плохо в Лондоне?

– Нет, папа. Правда, немного одиноко, и потому когда я понял, что Дерри должен уже вернуться домой из школы…

– Ты прекрасно знаешь, что я никогда не позволяю тебе оставаться в Кашельмаре без надлежащего присмотра. Родерик – замечательный молодой человек, но в его возрасте парни склонны ко всяким проказам. Ты только посмотри, в какое непотребство он втянул тебя сегодня! В том, что ты напился, целиком и полностью виноват он, но в том, что ты с готовностью поддаешься его влиянию, я виню только тебя.

– Да, папа.

– Тебе есть еще что сказать в оправдание своего непослушания?

– Нет, папа, – ответил он.

Я беспомощно смотрел на него. Мне не хотелось его бить, но я еще раньше поклялся себе, что стану наказывать его, если он и дальше будет убегать от учителей, и я не представлял себе, как мне отказаться от наказания, чтобы он при этом не потерял уважения ко мне. И все же, хотя я, как и любой ответственный родитель, верил в максиму «пожалеешь розгу – испортишь дитя», мне стало казаться, что у Патрика развилась некая невосприимчивость к боли, а потому он с безразличием относился к розгам. Я, конечно, понимал, что это, вероятно, иллюзия, но, иллюзия или нет, теперь я сомневался в том, что порка убережет его от проказ в будущем.

– Тогда, если тебе нечего добавить, – сообщил я ему, – ты не оставляешь мне выбора – только наказать тебя, как ты этого заслуживаешь.

– Да, папа, – согласился он и, не говоря больше ни слова, вытерпел наказание.

Такое пассивное отношение тревожило меня, но я к этому времени слишком устал, чтобы предаваться размышлениям об альтернативных наказаниях в будущем, и, оставив Патрика, с облегчением удалился в свои покои.

На следующее утро у меня все еще не было настроения думать о проблемах сына, а потому после завтрака я отправил записку управляющему с просьбой явиться ко мне, а сам сел наконец за письмо к Маргарет. От этого мое настроение значительно улучшилось. Я только-только закончил описание плавания и теперь выводил длинное предложение, в котором говорилось, как мне не хватало ее, когда в дверь библиотеки раздался стук и Хейс сообщил о приезде старшей из моих оставшихся в живых дочерей, Аннабель.

3

Элеонора родила мне много детей, но большинство из них умерли во младенчестве. В возрасте, когда родители могут наблюдать, как все их отпрыски достигают зрелости, нам такого счастья не выпало. Ни один врач не мог объяснить причин наших злоключений. Мы с Элеонорой оба были здоровы, и дети росли в Вудхаммер-холле, где прекрасный сельский воздух. Но пять из наших дочерей умерли в первый год жизни, и двое старших сыновей не дожили до пяти лет. В течение восьми лет Нелл, наш первенец, была единственным ребенком, избежавшим смерти, и, оглядываясь назад, я понимаю, что, вероятно, именно поэтому она и стала нашей любимой дочерью. То, что она выжила, делало ее для нас вдвойне драгоценной. Но вот после периода, в течение которого мы потеряли двух дочерей и двоих сыновей, на свет появилась Аннабель, а за ней – погодки: Луис, Маделин, Катерин, еще три девочки, умершие во младенчестве, и, наконец, Патрик. Маделин, к моему глубокому огорчению, унаследовала религиозный фанатизм бабушки и ушла в монастырь, Катерин вышла за дипломата и теперь жила в Санкт-Петербурге, а Аннабель после одиозного и скандального брака обитала в Клонах-корте, вдовьем доме, который я построил для моей матери в другом конце долины.

– Доброе утро, папа, – оживленно прощебетала она, входя в библиотеку с привычным воодушевлением, прежде чем я успел сказать Хейсу, что приму ее в малой столовой. – Слуги сообщили мне, что вчера вечером видели, как ты появился в долине, и я решила сразу же заглянуть к тебе, потому что хочу поговорить с тобой кое о чем. Господи боже, какой у тебя усталый вид! Ты знаешь, я думаю, что тебе в твоем возрасте следует вести менее бродячий образ жизни. Ты ведь уже не так молод, как прежде.

Рассказывая об Аннабель, никакими словами невозможно преувеличить ее бестактность. Ее прямолинейность выходила за всякие рамки. Она унаследовала от Элеоноры пылкость, но по какой-то причине это наследство проявляло себя неженской агрессивностью, которую я находил глубоко непривлекательной. Но Господь не обделил Аннабель красотой, и я не перестаю удивляться, обнаруживая, что есть тип мужчин, которые любят таких женщин-амазонок, наделенных сильным характером и острых на язык.

Когда Аннабель в восемнадцать вышла замуж за одного моего знакомого политика, который был старше ее на двадцать лет, мы с Элеонорой вздохнули с облегчением. Для Аннабель, полагали мы, лучше иметь мужем человека зрелого возраста, который будет оказывать на нее положительное воздействие. Однако мы еще никогда так не заблуждались. Элеонора умерла, когда со дня свадьбы не прошло и трех месяцев, но я видел, насколько моего зятя выматывали эскапады жены, – шесть изнурительных лет брака преждевременно свели его в могилу. Аннабель родила двух дочерей, к которым не проявляла особой любви, и вскоре оставила девочек у родителей покойного мужа в Нортумберленде, а сама вернулась в Лондон. Опасаясь, что Аннабель, получив вдовью свободу, может наделать в Лондоне дел, я быстро перебрал моих друзей и нашел еще одного бестолкового парня, который не мог противиться обаянию таких женщин. Я уже собирался натолкнуть его на мысль сделать ей предложение, когда Аннабель огорошила меня (и все пришедшее в восторг общество, которое принялось смаковать подробности), убежав с главным жокеем принадлежавших ее покойному мужу скаковых конюшен в Эпсоме.

Я пришел в такую ярость, что в течение трех дней не решался ни с кем говорить, не доверяя себе, а когда вышел из своего затворничества, послал за стряпчим, вычеркнул Аннабель из завещания и написал ее свекрови и тестю, чтобы они ни при каких обстоятельствах не позволяли ей видеть детей. Пришедшие в ужас бабушка и дедушка ответили, что абсолютно согласны со мной, и мы все погрузились в ожидание – что-то будет дальше.

А дальше было вот что: Аннабель прекрасно проводила время. Она получала неплохой доход от имения покойного мужа, что позволило ей снять дом в Эпсом-Даунсе, а садясь в седло каждый день со своим новым мужем, она удовлетворяла свою давнюю страсть к лошадям. Общество объявило ее безвозвратно падшей, но было очевидно, что моя дочь бесконечно наслаждалась своим падением.

Прошел год. Возможно, я и дальше оставался бы в разладе с Аннабель, если бы меня тем летом не пригласили на дерби; и хотя мой интерес к лошадям ограничен их использованием на охоте, я решил, что будет любопытно посмотреть на мужа Аннабель в деле. Однако те скачки закончились для него катастрофой. Он упал с лошади, а поскольку мне хватило человечности спросить о его состоянии, то вскоре оказался лицом к лицу с его женой. Я по сей день не могу сказать, как мы с ней помирились, хотя Аннабель, если ей надо, может быть очень обаятельной. Когда позднее я узнал от нее, что жокейская карьера ее мужа закончилась тем падением и они хотят уехать подальше от искусительного блеска эпсомского мира скачек, я предложил ей отвезти его во вдовий дом в Кашельмаре.

Никто из моих друзей не мог поверить, что я простил ее, и нет сомнений – все они считали меня глупцом; но я человек практичный и не видел смысла в отказе признавать брак, который, плохо ли, хорошо ли, был fait accompli. Муж ее, конечно, не мог похвастаться благопристойностью и хорошим воспитанием, но он при этом был вежлив со мной и предан Аннабель. Возможно, их брак и не стал такой уж катастрофой? По здравом рассуждении не стал. Бывают у женщин судьбы и похуже, чем жизнь с любящим мужем. К тому же, хотя я и находил Аннабель несносной, вызывающей негодование, а нередко и просто чудовищной, в глубине души я любил дочь.

– Надеюсь, ты доволен своей поездкой в Америку, – сказала она, подставляя щеку для поцелуя. – Но сейчас хорошо, что ты вернулся в Кашельмару. Я хочу с тобой поговорить о Патрике, папа. Меня его поведение очень беспокоит.

– Потому что он на свой привычный манер убежал от учителя? – Я жестом пригласил ее сесть. – Да, это весьма неприятно, но я беседовал с ним сразу по приезде вчера вечером и считаю инцидент исчерпанным. Как поживает твой муж?

– Превосходно, спасибо. Папа, я думаю, что ты должен максимально изолировать Патрика от Дерри Странахана. Я бы на твоем месте…

– Ты не на моем месте, – отрезал я, – и вряд ли когда-нибудь будешь.

Ничто не раздражало меня больше, чем непрошеные советы от агрессивных, самоуверенных женщин. К тому же я считал невоспитанностью со стороны дочери пытаться учить отца таким образом.

Мое резкое замечание Аннабель пропустила мимо ушей.

– Папа, ты, может быть, не знаешь, но Дерри становится совершенно необузданным. Узнав, что Патрик приехал в Кашельмару, я пришла сюда и увидела его в таких обстоятельствах, что с тобой, увидь ты такое, случился бы апоплексический удар. Я нашла его в столовой с Дерри. Вся комната была залита потином, а на столе некая девица – это одна из О’Мэлли; кажется, ее зовут Бриджит – танцевала джигу с Дерри. Это, представь себе, было в пять часов дня, когда я предполагала встретить спокойный прием с чаем! Я, конечно, отругала их обоих, а девицу прогнала. Думаю, ничего особо страшного не случилось, но мысль о том, что Патрик находится здесь один без присмотра, меня тревожит. Я предложила ему жить у нас в Клонах-корте, но он отказался, и, если бы я не знала, что ты вот-вот должен вернуться из Америки, я бы просто места себе не находила.

– Безусловно. Что ж…

– Папа, я рассказываю все это не потому, что предлагаю тебе наказать Патрика, который еще слишком юн и не набрался ума, а потому, что уверена: ты должен серьезно поговорить с Дерри. До меня доходили некоторые слухи, а после увиденного в столовой я стала задаваться вопросом: а что бы случилось, если бы я не вмешалась? Что, если бы потом… потом возникли некоторые трудности с этой девицей О’Мэлли? Ты же знаешь, что О’Мэлли вечно в ссоре с родственниками Дерри из Джойсов.

– Я подумаю, – резко произнес я. – Наверное, займусь этим делом.

Она так раздражала меня, что мне снова пришлось предпринять усилия, чтобы не потерять контроля над собой, а тот факт, что принесенные ею сведения были неприятны, только усиливал мое нежелание обсуждать это с нею.

– Аннабель, позволь предложить тебе что-нибудь?

– Нет, спасибо. Мне жаль, что ты не уделяешь внимания моим словам. Тебе следовало бы подумать…

– Я сказал, что займусь этим. Аннабель… – Я попытался найти новую тему для разговора, но в своей ярости выбрал не ту, что следовало. – Я бы хотел поговорить с тобой о Мариоттах, – опрометчиво заявил я.

– Да? – Аннабель злилась, что я решил сменить тему, и нетерпеливо постукивала ногой об пол.

Я вдруг обнаружил, что понятия не имею, как мне продолжать. Сообщить ей или нет? Я намеревался ничего не открывать до следующей весны, когда Маргарет лично скажет мне, чтобы я огласил наши с ней намерения, но меня одолевало неодолимое желание говорить о ней, и я не понимал, как я могу говорить о ней, не раскрывая наших намерений.

– Ну так я слушаю, папа. Что ты хотел рассказать про Мариоттов?

В тот самый момент, когда я решил промолчать, раздался мой собственный голос:

– Младшая сестра Фрэнсиса Мариотта, Маргарет, следующей весной приезжает в Лондон с женой Фрэнсиса Амелией.

– Правда? – проговорила Аннабель. – Очень мило. Но я теперь, как ты знаешь, совсем не езжу в Лондон, так что вряд ли мне доведется встретиться с ними, если только ты не пригласишь их в Кашельмару.

– Маргарет на следующее лето выходит замуж в Лондоне, – продолжил я таким тоном, каким обсуждают погоду. Теперь я уже сердито спрашивал себя, почему не могу обсудить это с собственной дочерью. Уход от темы может навести на мысль, что я побаиваюсь Аннабель, а это, конечно, полная чепуха. – Я надеялся, что ты приедешь на свадьбу, – добавил я с ноткой вызова в голосе.

– Да нет, – возразила Аннабель, подавляя зевок. – Ненавижу светские свадьбы. А к тому же я никогда не видела Маргарет. И с какой стати она выходит замуж в Лондоне, а не в Нью-Йорке?

– Так удобнее, и она не возражает, – ответил я, переходя Рубикон, овладев к этому времени собой в полной мере. – У ее будущего мужа собственность в Англии и Ирландии.

– Ирландии! – Наконец-то я привлек ее внимание, и, когда она села прямо как жердь, я с испуганным восторгом понял, что совершил грандиозную ошибку. – Кузина Маргарет приедет в Ирландию? И где живет ее будущий муж?

– В Кашельмаре.

Наступила тишина. Впервые в жизни я видел Аннабель, потерявшую дар речи. Мы сидели лицом друг к другу, она на диване, я – на краешке моего кресла, и мне было слышно, как словно издалека часы-автоматон на каминной полке начали отбивать очередной час.

– Ты женишься на кузине Маргарет Мариотт? – наконец медленно проговорила Аннабель.

Делать ничего не оставалось, только попытаться спасти ситуацию, что, впрочем, уже было невозможно, а потому я, хотя и злясь на себя за промах, сумел произнести спокойным голосом:

– Да. Она прелестнейшая девушка, и я надеюсь, вы легко подружитесь.

– Возможно, я ошибаюсь и у меня проблемы с памятью или она и в самом деле ребенок семнадцати лет?

– Ей будет восемнадцать, когда мы поженимся, а человек в восемнадцать лет уже не ребенок. Аннабель, я понимаю, что это известие не могло не потрясти тебя, но…

– Потрясти! – Она резко встала и принялась натягивать перчатки. – Да, я потрясена. Твое лицемерие всегда меня потрясает. А вспомнить, с какими нравоучениями ты обвинял меня в грубой вульгарности, когда я вышла замуж за Альфреда!

– Я бы тебе посоветовал быть поосторожнее и не говорить вещей, о которых ты потом можешь пожалеть. Когда ты познакомишься с Маргарет…

– Не желаю я с ней знакомиться. Это отвратительно! – Она уже шла к двери, но двигалась до странности неровными шагами. – Абсолютно отвратительно! Ты станешь посмешищем всего Лондона. Все будут говорить, что ты впал в старческое слабоумие. Послушай меня, папа, как тебе могло прийти в голову выставить себя в таком виде с молоденькой девицей! Говорю тебе, я в жизни не испытывала большего отвращения!

Моя ярость, прежде направленная на меня самого, теперь неуправляемой волной устремилась на нее. Я ухватил ее за плечи. Не говоря ни слова, я только развернул ее и принялся трясти, пока не понял, что она плачет, и тогда остановился, потому что ее слезы потрясли меня гораздо сильнее, чем любое из ее оскорблений. Я в последний раз видел ее плачущей в далеком детстве. Она была не из тех женщин, которые проливают шумные потоки слез, и теперь дочь на моих глазах отерла слезы и потянулась к дверной ручке.

– Аннабель… – Я уже горько жалел о том, что дал волю своему гневу, но было слишком поздно.

– Я отказываюсь признавать кузину Маргарет твоей женой, – резко проговорила она. – Ты, конечно, потребуешь, чтобы мы с Альфредом покинули Клонах-корт и поселились где-нибудь в другом месте.

На меня навалилась такая усталость, что едва хватило сил ответить ей.

– Почему твой муж должен нести наказание за твою глупость? – произнес я. – Нет, оставайтесь в Клонах-корте, и надеюсь, настанет день, когда ты преодолеешь эту самую глупость. А тем временем прошу тебя не возвращаться в Кашельмару, пока не захочешь извиниться за свою неприемлемую грубость по отношению ко мне сегодня утром.

Она молча вышла, ее туфли быстро застучали по мраморному полу, а я тут же вернулся за стол, чтобы продолжить послание Маргарет. Но я больше не мог писать. Просто сидел и оглядывал комнату, ни в чем не находя утешения, только часы убаюкивающе тикали на каминной полке, а совсем рядом, у чернильницы, весело улыбался мне Луис из своей маленькой изящной золотой рамки.

5

Потин – ирландский самогон.