Читать книгу Leben unter fremder Flagge - Thomas GAST - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ausbildung für Teufelskerle

Оглавление4. Régiment étrangere, Castelnaudary

„La rue appartient à celui qui y descend. La rue appartient au drapeau des képis blancs.“ Képi Blanc (ursprünglich deutsches Panzerlied – ob’s stürmt oder schneit –, 1933, Kurt Wiehle, Oberleutnant).

März 1985. Castelnaudary verkörperte für mich vom ersten Anblick an eine Tür, die ich nur leicht anzustupsen brauchte, um sofort beide Beine im Wasser zu haben. Wasser, das bedeutete Mittelmeer, und Mittelmeer bedeutete für mich das Sprungbrett zu den Abenteuern, von denen ich damals träumte. Diese schöne Gemeinde in der Region Languedoc-Roussillon mit etwa zehntausend Einwohnern unterschied sich der ersten Betrachtung nach nicht sehr von den anderen Orten. Ein typisches Provinzstädtchen, bekannt für sein hervorragendes „Cassoulet“, den im Backofen gegarten Eintopf, bestehend aus Bohnen, Speck, Schweinefleisch und leckeren Würstchen. Der „Canal de midi“ sowie die „Brüder Spanghero“, die zu den besten Rugbyspielern zählen, die je für Frankreich gespielt hatten, verliehen dem Ort seine originelle Note, doch weltbekannt wurde er erst, seitdem die Fremdenlegion im Jahr 1976 dort ihre Zelte aufgeschlagen hatte. Den Rucksack sowie den schweren Seesack mussten wir vom Bahnhof bis zum Quartier tragen. Der Weg führte durch die halbe Innenstadt bis hin zur Rue du Général Lapasset. Die alte „Caserne Lapasset“ existierte bereits im Jahr 1879. Während des Zweiten Weltkriegs diente sie als Militärhospital. Das war, bevor sie von den deutschen Truppen besetzt wurde. Aus Korsika kommend hielten am 23. November 1976 die 1. und 2. Kompanie des Groupement d’instruction de la Légion étrangère (GILE) ihren Einzug. Bis 1991 sollte dieser Ort die „Männerschmiede“ der Legion bleiben. Lapasset (nach dem General Ferdinand Lapasset) war ebenso überschaubar von der Fläche des Kasernengeländes her wie von der Stärke der dort stationierten Kräfte. Eine Kompanie für die Ausbildung der Kader (CIC); drei Ausbildungskompanien (CEV) und eine Stabs- und Versorgungskompanie (CCSR). Der Kompaniechef der „Ersten“, in die ich versetzt wurde, war ein vierschrötiger deutscher Hauptmann. Er sah aus, wie man sich einen Vorgesetzten der Fremdenlegion vorstellt: Mittelgroß, kompakt, energisches Kinn! Mein erstes Fazit: Ein Mann, mit dem man sich unter keinen Umständen anlegt! Später, als ich ihn etwas besser kannte, wurde ich in dieser Ansicht noch bestärkt, doch ich erfuhr auch, dass hinter seiner harten Schale eine durchaus umgängliche Seele steckte. Hessler, um ihn beim Namen zu nennen, war schon zu Lebzeiten eine Figur in der Legion, hatte er es doch vom simplen Legionär bis zum Offizier, zum Hauptmann, gebracht. Er war aber zu dieser Zeit bereits am Ende seiner Karriere angelangt und nahm schon kurz darauf seinen wohlverdienten Abschied (Rente). Ich höre seine Stimme heute noch klar und deutlich, als er einmal ironisch und vielleicht leicht verbittert auf Deutsch zu mir meinte: „Die Legion kann einen wie mich nicht in Rente schicken, denn wenn sie mich zur Tür rausschmeißen, klettere ich vom Fenster wieder rein, und das so lange, bis sie mich in Ruhe lassen und ich bleiben darf!“ Capitaine Hessler kam ein paar Jahre später in Kuwait beim Entschärfen einer Mine als Zivilist ums Leben. Bei Eignung konnte jeder „Fremde“ in der Legion Offizier werden. Einige schafften es bis hin zum Dienstgrad eines Commandant oder Lieutenant-colonel. Der Putschversuch des 1. REP im April 1961 in Algier (Algerien) war mit einer der Auslöser dafür, dass man jedoch sagte: Jeder Offizier, der künftig eine Kampfeinheit unter seinem Befehl hat, muss „Français de Souche“ sein, Franzose von Geburt. Ich nehme an, dass hinter dieser Entscheidung politische Motive und die „französische Angst“ steckten, was nur verständlich wäre. Unsere Bleibe für die nächsten vier Monate war ein Saal, in dem 45 Betten standen, jeweils drei übereinander. Der Boden war eine Zumutung aus knarrenden Holzdielen, die Enge beängstigend. Egal wohin man sich auch drehte, immer stieß oder eckte man mit jemandem an. Die Luft in diesen Zimmern stand. Auf engstem Raum waren Männer von über fünfzehn Nationen zusammengepfercht. Männer, die sich nie vorher gesehen, die keine gemeinsame Sprache hatten. Chinesen, Engländer und Japaner, Afrikaner, Skandinavier, Russen und Peruaner … und, und, und! Und Deutsche. Männer verschiedener Rassen, verschiedener Religionen, junge Spunde, alte, einsame Wölfe und Schafe, die sich nur in der Menge behaupten konnten. Männer aus verschieden sozialen Schichten. Ehemalige Direktoren und Straßenfeger, leitende Angestellte und Vagabunden, Bordellbesitzer und gescheiterte Theologen, Metzger und Anwälte, Ex-Soldaten und solche, die nicht wussten, dass eine Waffe töten konnte. Wir hatten auch einen Offizier, einen einstigen Piloten einer Mig-24, unter uns. Jeder von uns hatte seinen Grund, hier zu sein. Mal war dieser Grund düster, mal extravagant, immer aber schien er schwerwiegend. Und nun sollten wir uns vier Monate lang alles teilen, durch Schweiß und Blut eine Einheit werden, im Guten wie im Bösen? Hier in diesem Saal bildeten sich bereits in den ersten Tagen kleine Gruppen: in einer Ecke die Rumänen, eine Mafia in jeder Hinsicht, in der anderen Ecke die Engländer, die schon auf den Falklandinseln zusammen Tee getrunken hatten. Etwas weiter ehemalige Fallschirmjäger der französischen Armee, die unter kanadischer oder belgischer Nationalität angeheuert hatten (Gaulois: Gallier), und dazwischen einige schüchterne Asiaten und Einzelgänger wie ich. Es war ein Ort, an dem man sich vorsehen musste, das war mir sofort klar. Vor allem nachts, wenn die Ausbilder gerne mal ein Auge zudrückten und wenn mal hier und mal da die Fetzen flogen. Meine Überlegung war unkompliziert: Behaupte dich oder werde dominiert!

»In jedem Zug hängt sich einer auf, bevor es auf die Farmen geht!« Der Engländer, der das gesagt hatte, war mir auf Anhieb sympathisch. Nachdenklich sah er zur Decke hoch, als würden dort noch einige Leichen baumeln. Ich glaubte ihm kein Wort. Diese und ähnliche Geschichten hatte ich zwar auch schon gehört, aber für mich waren es allenfalls Lügen. Dass uns eine knüppelharte Ausbildung, Druck und außergewöhnliche Schikanen erwarteten, das wussten wir alle. Ich fühlte mich aber mental robust genug, diesen notwendigen „Begleiterscheinungen“ zu begegnen. Intolerabel würde es für mich nur werden, wenn Rassismus ins Spiel käme, doch noch war dem nicht so.

Anm. d. Verf.: Ich erwähnte anfangs, dass ich Sohn eines schwarzen Amerikaners und einer weißen Deutschen bin. Die von mir erwarteten Probleme blieben jedoch aus. Der Ehrenkodex der Legion hat Menschen wie mich und viele andere nicht nur vor Schikanen bewahrt, sondern uns alle in einer homogenen, neutralen Brüderschaft zu neuem Leben aufblühen lassen. Zumindest empfand ich das so. Vom Aussehen her nicht alle gleich, bekam doch jeder im Startblock dieselben Chancen: Das war ein starkes Gefühl! Bis heute hat sich das nicht geändert. Diese Liberalität ist eines der vielen Geheimnisse, warum die Legion so angesehen und effizient ist. Warum wohl existiert diese Institution nach fast 185 Jahren immer noch? Auch wegen dieser Toleranz! Zu Beginn hatte ich also Zweifel, vor allem hier in Castel‘. In solchen Augenblicken hielt ich mir mein Ziel vor Augen, und das war, so lächerlich es damals klingen mochte: Zugführer in der Fremdenlegion zu werden.

»Thompson«, sagte der Engländer mit dem Ansatz eines Lächelns und reichte mir seine Hand. Eine Hand, die mir breit wie ein Klodeckel erschien und in der meine eigene völlig verschwand. »Wenn du Ärger hast, ruf mich. Mein Bett und mein Spind sind unterm Fenster dort.« Mehr sagte er nicht. Überhaupt war Thompson kein allzu gesprächiger Geselle. Mir fiel auf, dass die meisten einen respektvollen Bogen um ihn machten. Vielleicht wegen seiner gut verteilten hundertzehn Kilo und weil er sich, der Masse seines Körpers zum Trotz, tänzelnd leicht und sicher bewegte. Ich wurde in meinen Gedanken abgelenkt, weil ein Wirbelwind zur Tür hereinfegte, „S-2 vorm Gebäude antreten“ brüllte und augenblicklich wieder verschwand. Wir alle sahen uns gegenseitig fragend an. Drei Sekunden später steckte Mister Wirbelwind erneut den Kopf durch den Türspalt. »Schweinsgalopp, Leute. Sportzeug, kurze Hose, Turnschuhe, Seife und das Handtuch nicht vergessen.«

So brachten wir in Erfahrung, dass wir dem zweiten Zug angehörten. Auf dem Exerzierplatz angekommen, stand schon wieder der irische Caporal, der Wirbelwind, vor uns. Er war knapp einen Kopf kleiner als ich. So ein Energiebündel hatte ich noch nie gesehen. »En position! Solange der Zug nicht vollständig angetreten ist, wird gepumpt. En bas, là-haut, en bas, là-haut, runter, rauf!« Und so ging es in einem fort. Pumpen, „les Pompes“, das hieß Liegestütze machen. Zwischendurch rannte der Caporal durch unsere Reihen, verteilte Fußtritte und schrie. »En bas, là-haut!« Als die Nachzügler endlich die Treppe heruntergestürmt kamen, lagen wir alle längst mit der Nase im Dreck. In unseren Armen war Pudding, die Moral focht ihren ersten schweren Kampf. Der Einzige, der immer noch im Takt und unbeirrbar wie eine Lokomotive Liegestütze machte, war Thompson. Er kam mir vor wie ein Dampfer, der seelenruhig seine Bahnen zog, obwohl die See um ihn herum tobte und die Wellen wütend, aber vergeblich an seinen Planken rissen. Mit den Schikanen konnte ich umgehen. Als bereits Gedienter war mir sehr bewusst, dass es ohne nicht ging. Die Fußtritte sollten vermitteln, dass hier ein gemeinsames Ziel dahintersteckt. Das Langzeitziel war, dass aus jedem von uns ein Soldat wird. Doch Soldat zu sein ist kein Ende in sich selbst, denn als solcher kann man fortschreiten, kann immer besser werden. Der Prozess wurde über all die Jahre, die ich in der Legion verbrachte, vorangetrieben, nur dass ich ihn jeweils aus einer anderen Perspektive miterleben durfte. Die Endstation war stets das Überleben! Auch die Entwicklung, der Reifeprozess als Mensch steht hinter dieser nach außen hin scheinbaren Brutalität. Als Soldat, vor allem im scharfen Einsatz, muss man agieren, reagieren, auf Zack sein und versuchen, das Gefechtsfeld als Sieger zu verlassen. Ein Fußtritt in der Ausbildung hat, wenn man es aus dieser Perspektive sieht, Jahre später so manch ein Leben gerettet. Veteranen können mich darin nur bestätigen. Es gibt Gefechtsfelder, auf denen keine Kugeln hin und her fliegen: Das gesamte Leben ist eins! Der Kandidat, den ein Fußtritt hier und da jetzt schon aus der Bahn warf, war für alle Gefechtsfelder des Lebens ungeeignet. Ich will damit nicht sagen, dass man, um im Leben zu bestehen, zur Legion gehen und sich dort Fußtritte abholen sollte, bei Gott, nein! Ich will nur anregen, dass sich der eine oder andere selbstkritisch im Spiegel betrachtet, sich vielleicht fragen sollte: Ist es denn wirklich so schlimm?

Als ich es endlich wagte, den Kopf zu heben, fiel mein Blick auf ein geöffnetes Fenster im ersten Stock, aus dessen Rahmen heraus eine Gestalt mit kaltem Grinsen zu uns herabblickte: Capitaine Hessler!

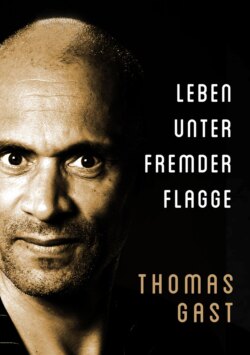

Le Boche! Capitaine Hessler im Jahr 1985 am Pont du Gard. Der Deutsche, ein unbelehrbarer Draufgänger, hat zahlreiche Einsätze hinter sich, darunter Algerien, Tschad, Kolwesi und Libanon.

Die Duschen waren nicht im Gebäude, sondern dahinter. Im Laufschritt liefen wir die knappen hundert Meter, nur um zu erfahren, dass wir genau drei Minuten Zeit hatten, uns zu duschen und erneut anzutreten. Am nächsten Tag bekamen wir die Zusatzausrüstung. Die Bekleidungskammer lag außerhalb der Kaserne, und wieder waren wir im Laufschritt und in einer sauberen Reihe unterwegs. Das wohl markanteste Teil der Ausrüstung war der sogenannte Trois-quarts‘, ein Dreiviertelmantel, bis knapp über die Knie reichend, von dunkelbrauner Farbe. Dick, schwer und im Spind den meisten Platz einnehmend, hatten wir ihn nie benutzt. Man wollte in Castelnaudary keine hervorragenden Soldaten aus uns machen. Die Seele der Fremdenlegion sollte uns eingehaucht werden: Disziplin, Tradition, Lieder der Legion, Respekt den Vorgesetzten gegenüber, erlernen des Code d’honneur du légionnaire (Ehrenkodex, siehe Anhang) und der französischen Sprache. Die Binômage spielte dabei eine kapitale Rolle. Auch sollten wir hier schon mal mit einigen Waffen vertraut gemacht werden und nicht zuletzt eine akzeptable körperliche Fitness erlangen. Um kurz auf die sogenannte Binômage zurückzukommen. Binôme heißt frei übersetzt: Paar. Das Binôme war und ist die Basis für die erfolgreiche Eingliederung in die Familie. Schnörkellos und gleich von Beginn an wurde jedem, der nicht der französischen Sprache mächtig war, ein Binôme zugewiesen. Das war in aller Regel ein Franzose oder zumindest ein Französisch sprechender Legionär. Ständig klebten die beiden zusammen, wobei es Aufgabe des Französisch sprechenden war, seinem Kameraden alles zu übersetzen. Und zwar so, dass es den normalen Tagesablauf nicht infrage stellte. Die Kehrseite für den Armen? Wenn ich zum Beispiel der Ausbildung nicht folgen konnte, weil ich das eine oder andere Wort nicht verstand, dann wurde mein Binôme zur Rechenschaft gezogen, und Gnade ihm Gott. Mit einem Satz heißer Ohren war es dann oft nicht getan! Entging mir immer noch der Text eines Liedes oder sprach ich Wörter falsch aus, verbrachten er und ich unsere Nächte, die eh schon kurz genug waren, damit, bei Kerzenlicht das aufzuarbeiten, was die anderen uns schon voraushatten. In Sachen Sprache war er für mich ein wandelndes Lexikon. Geht es nach einigen Wochen zum ersten Mal in die Stadt, läuft nicht ein hübsches, braunhaariges Mädchen aus der Provinz an meiner Seite, sondern mein ruppiger Binôme, der mir sagt, wie ich auf Französisch ein Bier bestelle oder ein paar umständliche Worte auf ein Stück Papier kritzle, um sie doch noch einem Mädchen heimlich zuzustecken. Den Ceinture bleue (blauer Gürtel, bis 1882 zum Schutz der Nieren und inneren Organe gedacht und unter der Uniform getragen, heute ein nicht wegzudenkendes Attribut der Parade- und Wachuniform) zum Beispiel kann man nur zu zweit, mit einem Binôme, anlegen. Im Einsatz ist das Paar Binôme unzertrennlich. Der eine ist des anderen Lebensversicherung!

Anm. d. Verf.: Wer die Bücher von Erwan Bergot – Fremdenlegionär und Schriftsteller – gelesen hat, der kennt die Geschichte der zwei Legionäre, der eine ein Deutscher, der andere ein Jude, ein Israeli. Sie waren ein Binôme. Die ganze Familie des Israeli kam in einem Nazi-Konzentrationslager ums Leben. Im Kampf wurde der Israeli schwer verwundet, lag im Feindfeuer. Der Deutsche, sein Binôme, zögerte nicht eine Sekunde. Er holte seinen „Waffenbruder“ vom Schlachtfeld, barg ihn, setzte sein eigenes Leben dabei mehrmals aufs Spiel. Par excellence hat er durch diesen Akt demonstriert, was es heißt, ein Legions-Binôme zu sein. Salopp ausgedrückt, habe ich selbst oft schon erlebt, dass der eine Mist baute, der andere aber dafür geradestand. Und zwar ohne zu murren. In der Ausbildung an den Waffen nimmt einer das Gewehr auseinander, der andere baut es wieder zusammen: Und so ist es in allen Dingen! Was zurückbleibt? Freundschaften, die ein Leben dauern!

„As-tu vu le fanion du légionnaire. As-tu vu le fanion de la Légion. On nous appelle les fortes têtes. On a mauvaise réputation. Mais on s’en fout comme d’une musette. On est fier d’être à la Légion, à la Légion …“ Hast du das Feldzeichen des Legionärs gesehen? Siehst du das Drapeau der Legion? Man nennt uns Sturköpfe. Wir haben einen miserablen Ruf. Uns ist es egal. Wir sind stolz, bei der Legion zu sein! Le Fanion de la Légion.

Dieses Lied, es war das erste, das man uns beibrachte, noch lange vor dem Regimentslied, wird mich wohl verfolgen bis ins Grab. Unser Zugführer, ein spanischer Adjudant-chef mit einem Dalí-Bart und dem Temperament eines Stierkämpfers, liebte es, während uns ein Schauer über den Rücken lief, nach dem Abendessen (la légion est dure, mais la gamelle est sûre, die Legion ist hart, zu essen kriegt trotzdem jeder) mit mächtiger Bassstimme zu rufen: »Garde vous! Le ton!« Im Kreis marschierend sangen wir es einmal, fünfmal, wir sangen es noch, als um Mitternacht die Wache ihre Runden im Quartier drehte! Wer dachte, es sei nun Schluss, täuschte sich gewaltig. Ausgerüstet mit einer Savon de Marseille, der Kernseife aus der gleichnamigen Stadt, und einer Wurzelbürste hieß es Klamotten waschen und zum Trocknen aufhängen. Lag man endlich im Bett, im Saal, in dem es nach Schweiß, nach Wut und nach unausgesprochener Angst roch, kam das Unausweichliche: das Gemurmel flüsternder Stimmen und die Querelen der Legionäre unter sich. Es waren Abrechnungen und Einschüchterungsversuche, bis dann spät in der Nacht endlich Ruhe einkehrte. Kurz bevor wir zur Farm Bel-Air verlegten, kam es zu einem kleinen Zwischenfall, der mir bis heute eine Lehre ist. Mein Lehrer war niemand anderer als dieser Thompson, der längst mehr für mich war als nur ein Kumpel. Wir waren Freunde geworden! Jeder von uns besaß damals zwei paar Stiefel, die Rangers. Sorgsam hegten und pflegten wir sie. War der Kampfanzug zu groß, die Handschuhe zu klein: Kein Problem! Die Stiefel aber mussten passen. Gut sitzende Stiefel waren ebenso wichtig wie das tägliche Abendbrot. Passten sie nicht, konnte das ins Auge gehen. Ich saß gerade auf der Treppe, die hinauf in unseren Saal führte, und polierte meine Kampfstiefel, als ein Schatten auf mich fiel.

»Schön von dir, dass du mir die Arbeit ersparst!«

Es waren Erdoğan und sein Binôme. Erdoğan war Türke, ein Boxer, ein Straßenkämpfer übelster Sorte! Instinktiv sah ich mich um, und in der Tat: Sein bester Freund lümmelte scheinheilig ein paar Stufen tiefer herum, während er sorgfältig den Treppenaufgang überwachte. Ein weiterer Kumpel kontrollierte das darüberliegende Stockwerk. Sie waren zu dritt! Ich wollte aufstehen, doch Erdoğan drückte mich mit beiden Händen auf die hölzernen Stufen zurück. Es roch nicht nach Ärger, der Ärger war schon längst da.

»Was willst du von mir?« Ich versuchte meiner Stimme einen festen Klang zu geben. Gleichzeitig sah ich mich nach Thompson um: Nichts! Auch vom Caporal de jour war weit und breit keine Spur zu sehen.

»Die Stiefel«, sagte er leise. »Gute Arbeit hast du da geleistet und nun gib sie schon her.«

Sein Binôme schob sich unauffällig näher an uns heran.

»Sie gehören mir. Lass mich in Ruhe, Erdoğan.«

Wo blieb nur Thompson?

Erdoğans Hand schnellte vor, griff nach dem glatten Leder, während im selben Augenblick sein Binôme schwer die Hand auf meine Schulter fallen ließ. Man brauchte mir kein Bild zu malen. Ich wusste, was abging.

»Es waren deine«, hörte ich Erdoğan sagen. »Jetzt haben sie den Besitzer gewechselt! Und wehe, wenn du …«

Noch bevor er ausgesprochen hatte, stürzte sich Thompson, keiner von uns hatte ihn kommen sehen, mit einem wilden Schrei, der mir durch Mark und Bein drang, auf die beiden. In einem wilden Durcheinander krachten sie die Stufen hinab, während Thompson mächtige Schläge nach rechts und links verteilte. Eine Minute später war alles vorbei. Meine Stiefel in der Rechten, kam Thompson grinsend die Stufen hoch. Er blutete an der Stirn, aber es war, wie sich nachher herausstellte, nicht sein Blut.

»Egal wie viele es sind«, sagte er und gab mir mein Eigentum zurück. »Lass niemals zu, dass dich jemand berührt, wenn du es nicht willst! Niemals, hörst du?«

Ich wollte ihm sagen, dass ich in der gegebenen Situation keine Chance gehabt hätte, dass sie vermutlich Kleinholz aus mir gemacht hätten. Wollte sagen, dass ich wegen der Stiefel keinen Krieg anzuzetteln gewillt war! Doch ich schwieg. Später dann kam ich drei- oder viermal in ähnliche Situationen, und jedes Mal beherzigte ich, was Thompson damals zu mir gesagt hatte. Und ich fuhr immer gut damit. Angriff ist manchmal wohl doch die beste Verteidigung!

Ärztliche Untersuchungen folgten. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Mann, der in der Krankenstation uneingeschränkt herrschte. Obwohl er nur den Dienstgrad eines Adjutanten bekleidete – für uns war das schon ein Rang, vor dem wir massenhaft Respekt hatten –, gab er sich wie ein General. Er trug eine Nickelbrille à la Gandhi. Seine kalten, schlauen Augen, vor allem aber sein Schäferhund, der ihm auf Schritt und Tritt folgte, kamen uns nicht geheuer vor. Adjudant Roganel redete nicht, er brüllte! Er sah uns nicht an, sondern durchbohrte uns mit seinem Blick, unter dem sogar Thompson schrumpfte. Und das sollte was heißen! Ich kann mich nicht erinnern, ihn je lächelnd gesehen zu haben. Er war von der Sorte Mann, der man nachts nicht über den Weg laufen wollte und bei dem man, sah man ihn von weitem, instinktiv die Luft anhielt. Zärtlich nannten wir ihn Dr. Mabuse. Heimlich natürlich. Am ersten Wochenende verabreichte er jedem von uns zwei Spritzen in den Rücken. Für was diese auch immer gedacht waren: Unser Caporal wollte, dass wir in Bewegung blieben, ohne jedoch Schwerstarbeit zu verrichten. Auf den Knien kriechend, kratzten wir mit unserem Opinel die oberste Schicht von den Dielen des Holzbodens, um ihn danach zu wachsen und auf Hochglanz zu polieren. Unser seltsamer Doktor mit den Haifischaugen hatte uns eindeutig das Wochenende vermasselt! Dass sich hinter seinen kalten Augen keine Grausamkeit, sondern Intelligenz und Herzensgüte versteckten und dass dieser Mann sein Leben lang aufopfernd und bis an die Grenzen des Möglichen der Legion gedient hatte, erfuhr ich erst einige Jahre später.

Es gab Augenblicke, in denen wir körperlich ausnahmsweise mal nicht gefordert wurden. Dazu gehörten die Stunden, in denen uns der Caporal beibrachte, wie man das Hemd der Uniform bügelte, das Bett bezog oder die Stiefel auf Hochglanz brachte. Das klingt banal, ist es aber nicht. Jeder Soldat, auch wenn er lange Jahre anderswo, sprich in Eliteeinheiten gedient hat, kann hier nur lernen und staunen (selbst erfahrene Hausfrauen würden mit der Zunge schnalzen). Das Hemd hatte je zwei Falten links und rechts auf jedem Ärmel. Hinzu kamen drei Falten jeweils links und rechts senkrecht über den beiden Brusttaschen. Auf dem Rücken gab es zwei Falten horizontal und drei zentriert vertikal. Die Kanten mussten so scharf sein, dass man sich daran schnitt. Die Abstände zwischen ihnen waren vorne auf der Brust jeweils 3,5 cm und an den Armen und auf dem Rücken 5,3 cm. Diese Maße entsprachen haarscharf denen einer Streichholzschachtel, je nachdem, ob man sie in der Höhe oder in der Breite anlegte. Die Sergeanten hatten ein geübtes Auge. Lagen die Falten zu weit auseinander oder fehlte gar ein Millimeter, folgte die Bestrafung auf dem Fuß. War es vor einem Ausgang in die Stadt (Dreimal in vier Monaten: zweimal sechs Stunden und einmal drei Stunden!), dann wurde der Ausgang gestrichen. Ansonsten drehte man mit dem Rucksack ein Dutzend Runden um den Exerzierplatz. Je vollendete Runde musste dann lautstark angekündigt werden: »Quarante-six, quarante-sept, quarante-huit …« Und dann immer wieder diese Pompes.

»Gast!«

Ich nahm Grundstellung an. »À vos ordres, Sergent?«

»Matricule, numéro d’Famas, groupe sanguine!?«

Die Matricule war eine individuelle sechsstellige Erkennungsnummer und die FAMAS war ab diesem Zeitpunkt unsere Waffe. Die Waffennummer, die Matricule sowie seine Blutgruppe nicht auswendig zu kennen, hätte auch hier ernsthafte Folgen gehabt. Eine Woche lang Toiletten schrubben, mindestens! Der Sergent grinste voller Vorfreude, doch meine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Ich hatte viel gelernt, mein Französisch klang perfekt.

Der Sergent war verblüfft. »Wer ist dein Binôme, Gast?«

»Engagé volontaire Bannhoultz, Sergent.«

»Gut.« Er sah sich über meine Schulter hinweg bereits nach einem neuen Opfer um. »Sag Bannhoultz, dass ich mit seiner Arbeit zufrieden bin!«

Mir war nicht entgangen, dass er nicht gesagt hatte, zufrieden mit deiner Arbeit‘! Ich war also auf der Hut! Am Ende der ersten Woche fuhren wir mit den Simcas und den alten Dodges auf die Farm Bel-Air. Dass es für uns kein Spaziergang werden würde, darauf hatten wir uns bereits vorbereitet. Horrorgeschichten gingen um. Sie erzählten davon, dass hier Legionäre, wenn man sie bei einem Fluchtversuch ertappte, gestellt und erschossen würden. Ich gab nicht viel drauf. Solche und ähnliche Geschichten erzählten der Regel nach Deserteure, wenn sie nach Hause kamen und sich dort ausweinten, um auf diese Art ihrer Flucht einen abenteuerlichen Touch zu verleihen. Was ich im Laufe meiner langen Jahre in der Fremdenlegion immer wieder festgestellt habe, war, dass der Legionär par excellence ein Soldat des Geländes ist. Manöver, Ausbildung, Einsätze und lange, lange Märsche, das waren die Essenzen, von denen wir zehrten. Die Bequemlichkeiten eines festen Quartiers taten zwar ab und zu gut, aber im Grunde gesehen zog es uns hinaus. Die Farmen des 4. RE bereiteten den jungen Legionär auf dieses Leben aus dem Rucksack vor. Sie vermittelten ihm Rustikalität, Zusammenhalt, brachten ihn der Natur näher, und das alles im alltäglichen Schweiße seines Angesichts. Ich übertreibe sicherlich nicht, wenn ich behaupte, dass die Farmen die Basis, die Schmiede und der Kitt unseres Zusammenhaltes waren. Dieser Korpsgeist wiederum war ausschlaggebend für das hohe Ansehen, das wir weltweit genossen. Und für unsere Erfolge!

Bel-Air war eine Farm etwa siebzehn Kilometer von Lapasset entfernt. Es handelte sich um ein einziges, stattliches Gebäude. Dieses lag auf einer Lichtung, die von allen Seiten von einem dichten Wald umgeben war. Es führten nur ein Schotterweg sowie ein paar Schleichwege dorthin. Die Infrastruktur war mehr als rustikal. Nichts war warm, rosig oder etwa bequem. Zwar gab es fließendes Wasser, aber beim Duschen war es meist kalt bis lauwarm und trotz elektrischen Stroms konnte man das Eis innen von den Fenstern kratzen. Ein Fußball-Terrain lag hinter dem Hauptgebäude, einen Ball bekamen wir jedoch nie zu Gesicht.

»Sieh dir das verdammte Seil an«, flüsterte Thompson mir zu, als wir unser Gepäck abluden. »Die Hälfte wird es nicht schaffen, wetten?«

Mein Magen knurrte und die nagelneuen Kampfstiefel drückten. Ich sah rüber zum Seil. Es war gut und gerne zwei Meter länger und viel dünner als das in Lapasset: Eine Herausforderung war es allemal! Ich pfiff leise durch die Zähne.

»Kann schon sein, Thompson. Aber denk dran, dass du das Seil nicht runterreißen, sondern an ihm hochklettern sollst!«

Wir lachten beide, duckten aber sofort scheu die Köpfe, als der Caporal de jour mit grimmiger Miene in unsere Richtung sah. Eine halbe Stunde später gab es Brotzeit (Casse-croûte). Sardinen, Weißbrot und Wasser mit einem roten Sirup drin, doch die Sachen sollten wir uns erst verdienen.

»Aperitif!« Die Stimme des Caporal de jour knallte wie eine Peitsche.

Uns erwartete nicht etwa ein Martini on the rocks. Aperitif nannten wir die sportlichen Einheiten vor dem Mittag- und Abendessen: eine gesalzene Serie Liegestütze, Sit-ups und dann, längst Kompott in den Armen, sofort das Seil hoch.

Thompson runzelte die Stirn. »Wenn das mal gut geht!«

Der Erste, der vor dem Seil stand, war Ho, ein schmächtiger Vietnamese. Er fraß das Seil buchstäblich in sich hinein. Ich schätzte, dass er die acht Meter in sechs Sekunden geschafft hatte. Der nächste Kandidat machte sich bereit. Kaiser war ein dickwanstiger Ostdeutscher. Obwohl er beim Laufen gut mithielt, stand er mit dem Seil auf Kriegsfuß. Mit Mühe und Not schaffte er es bis zur roten Markierung ganz oben, aber dann verließen ihn die Kräfte; und als er nach unten sah, auch der Mut. Mit einem lauten Aufschrei ließ er sich fallen, hielt aber das Seil den ganzen Weg nach unten noch mit beiden Händen umklammert. Wimmernd rollte er sich am Fuße des Seiles zu einer Kugel zusammen. Seine Hände waren blutig, sein Mund zu einem Schrei geöffnet. Zum Dank für seine Bravour bekam er keinen Orden, sondern einen gewaltigen Fußtritt in den Allerwertesten.

»Debout, crétin. Au prochain!« Steh auf, Idiot. Der Nächste ran ans Seil!

Der Schwierigkeitsgrad der Ausbildung hielt sich in Grenzen. Was uns zusetzte, war die Kälte. Es war Anfang März, der Schnee lag knöcheltief und die Temperaturen waren weit unter dem Gefrierpunkt. Der Schlafmangel und die Tatsache, dass wir ständig Hunger hatten, erleichterten uns nichts. Wir dachten ständig an eine warme Stube, ein gutes Essen und an ausreichend Schlaf. Die Moral pfiff aus allen Löchern!

Das Essen war zwar ganz in Ordnung, aber für die körperlichen Leistungen, die Tag und Nacht von uns gefordert wurden, war es quantitativ eindeutig zu wenig. Jeden zweiten Tag gab es Steak haché und Flageolets (weiße Zwergbohnen mit Hacksteak), was uns bald zum Hals heraushing.

Obwohl ich körperlich vielen um einiges überlegen war, litt ich genauso. Das führte ich auf die Tatsache zurück, dass ich mich nicht zurückhielt und immer hundert Prozent gab, mich total verausgabte. Nichtsdestotrotz spürte ich, wie mein Körper sich veränderte. Ich wurde sehniger und das eine oder andere Fettpolster, das die vier Jahre bei den deutschen Fallschirmjägern überlebt hatte, war verschwunden. Der Tagesablauf war fast immer derselbe.

5 Uhr Wecken.

Viele von uns waren da aber schon auf, weil die Anzahl der Waschbecken nicht ausreichte. Für das Frühstück etwas Zeit herausschinden: Das war unverzichtbar!

5 Uhr 02 Appell. (Man beachte: Zwei Minuten nach dem Wecken!)

Die Stärke wurde festgestellt. Wir mussten so lange im Stillgestanden neben den Betten stehen, bis der Caporal durch die Reihen gegangen war und alle Legionäre namentlich aufgerufen hatte. Fast jeden dritten Tag hatten wir einen oder mehrere Deserteure. Die meisten wurden schon am gleichen Tag wieder erwischt und kamen sofort ins Gefängnis. Später stießen sie wieder zu uns und brachten meist auch die Grundausbildung zu Ende. So viel zu den Deserteuren, die man angeblich auf der Flucht erschoss! Zwischen Appell und dem Antreten zum Sport mussten die Corvées erledigt werden. Neben Körperpflege, Betten machen, Frühstücken etc. war die Zeit sehr eng bemessen. 6 Uhr 30 Antreten im Sportanzug.

Footing! Laufen war angesagt. Bereits nach ein paar Tagen auf der Farm liefen wir in den sogenannten Groupes des forces, d.h. es wurden drei verschiedene Laufgruppen zusammengestellt, denen jeder von uns, seinem Niveau entsprechend, zugeteilt wurde. Die Strecke war von der Distanz her für alle dieselbe, nur der Laufrhythmus war unterschiedlich.

Zurück vom Sport, ging es übergangslos zum Waffen- und Geräte-Empfang, danach: Duschen im Schweinsgalopp und wieder antreten. Am Kampfanzug befanden sich:

ANP (Gasmaske), Helm, Bidon (1,5-Liter-Wasserflasche), pelle-US (zusammenklappbarer Spaten), Bretelles (Koppeltragehilfe mit Magazintaschen und Waffenputzzeug für die FAMAS). Vor den Füßen abgestellt hatten wir den Rucksack oder die Musette (Kampftasche). Meist war auch schweres Gerät dabei wie etwa Stacheldrahtrollen, Schaufeln, Sandsäcke, Kollektivwaffen wie Maschinengewehre und Panzerfäuste oder auch Optik und Funkgeräte. Schreibzeug war immer am Mann, ebenso wie das Opinel und der Kompass. Dazu wurde auf der Schulter das Foulard getragen. Das Foulard war nichts anderes als ein Tuch, das durch seine Farbe die Kompaniezugehörigkeit klärte.8 Uhr 30 bis 12 Uhr 30 Ausbildung.

Waffenausbildung; Schießen; Gefechtsausbildung; Orientieren im Gelände; Funkausbildung. Ich erspare mir den Rest! Die Ausbildung war komplett, ging aber nicht in die Tiefe, da dies zu hundert Prozent in der Vollausbildung in den einzelnen Regimentern geschehen würde. Und immer wieder die Lieder, Traditionen, Disziplin, und die nicht wegzudenkenden Liegestütze!

12 Uhr 30 bis 14 Uhr Mittagspause.

Neunzig Minuten Mittagspause, das hieß fünfzehn Minuten essen, gefolgt von einer Stunde Marsch mit Gesang!

14 Uhr bis 18 Uhr

Ausbildung wie am Vormittag.

18 Uhr bis 20 Uhr

Abendbrot. Meist hatten wir hier die Gelegenheit, im Foyer, das sich in der Waffenkammer befand, Dinge wie Schokoladenriegel, Kuchen, Zigaretten, Getränke etc. zu kaufen.

20 Uhr bis 23 Uhr Ausbildung.

Erlernen der französischen Sprache; taktische Gefechtsausbildung; Hindernisbahn bei Nacht! Was wir oft machten, war das Anschleichen zu üben. Auf dem Bauch robbend, im Matsch und im Schnee, unter einem Stacheldrahtverhau hindurch. Lautlos, den anzugreifenden Feind fest im Auge, froren wir bis aufs Knochenmark, doch das gehörte zu unserem Metier dazu, so wie zu dem des Bäckers die Brötchen. Danach wurden die Waffen und das Gerät gereinigt und abgegeben. Es war inzwischen Mitternacht! Ging alles gut, war der Tag beendet. Hatten wir Pech, so etwa jede zweite Nacht, dann fand der Caporal de jour nach unserem Corvée quartier noch einen Zigarettenstummel am Boden. Dieser wurde dann offiziell beigesetzt, d.h. wir mussten ein Loch buddeln, zwei Meter lang, achtzig Zentimeter breit, eineinhalb Meter tief. Darin wurde die Kippe mit allen Ehren beerdigt. Zwischendrin wuschen wir Sport- und Kampfanzug. Mit der Hand, der Bürste und kaltem Wasser! Das Trockenkriegen war da immer so ’ne Sache. Vor dem Schlafengehen war der zweite Appell fällig. Wir schliefen meist schon im Stehen. Die Wache für das Camp stellten wir selber. War man für die Wache eingeteilt, blieb man am besten gleich auf, Hinlegen lohnte sich nicht mehr. Wie schon angesprochen, war die FAMAS unsere Standardwaffe.

Das Fusil d’assaut de la manufacture d’arme St.-Etienne war eine Waffe mit, wie ich später feststellte, schockierender Wirkung. Sie unterschied sich nicht allzu sehr von den anderen auf dem Markt befindlichen Sturmwaffen, sodass ich von technischen Erläuterungen absehe. Mir neu war die Tatsache, dass man die Auszieherkralle links oder rechts einbauen konnte, je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder war. Der Wangenschutz musste dementsprechend angepasst werden, dies geschah durch einen einfachen Handgriff. Das Geschoss hat, wie schon erwähnt, eine verheerende Wirkung. Beim Auftreffen auf ein Hindernis (Weichkörper) reagiert es, indem es ausweicht, sich dreht, bricht und sich den leichtesten Weg sucht. Und der führt meist spiralförmig durch den ganzen Körper. Ein Einschuss des Geschosses am Oberschenkel mit einem Austritt im Oberkörper oder umgekehrt ist keine Seltenheit: Bonjour les dégâts!

Bezüglich des Marsches Képi Blanc kann ich mich gut erinnern, dass eine Teilstrecke sich unendlich lange bergauf hinzog. Wir waren bis dahin flott marschiert und jeder von uns hatte Blasen an den Füßen. Der ständig fallende, kalte Regen machte uns zu schaffen, auf den Schultern zeigten sich die ersten, vom Rucksack wund gescheuerten Stellen. Plötzlich war mein Binôme an meiner Seite. Er hinkte und war am Ende seiner Kräfte. »Erdoğan macht schlapp!«, stöhnte er und marschierte stoisch mit gebeugtem Kopf neben mir her. Er wollte den Anschluss nicht verlieren, denn das hieße, sich im Laufschritt bergauf die Seele aus dem Leib zu rennen. Ich lief etwas langsamer und sah mich gleichzeitig um. Knapp zehn Meter hinter mir trottete Thompson in meinen Spuren. Er trug einen zweiten Rucksack. Den hatte er sich quer über die Schulter gelegt. Dass der Rucksack Erdoğan gehörte, sah ich am Namensschild.

»Wo ist der Türke?«, fragte ich.

Thompson, der nicht stehen blieb, um seinen Elan nicht zu verlieren, grinste im Vorbeigehen. »Ich hab dem Idioten gesagt, dass er vor dem Marsch in seine Stiefel pissen soll, damit das Leder geschmeidig wird. Er wollte nicht hören, typisch Türke halt. Dickköpfe, alles Dickköpfe!«

Als wir knapp eine Viertelstunde später auf dem Berg ankamen, stand der Zugführer am Wegrand. Er sah aus wie aus dem Ei gepellt. Die Enden seines Schnurrbarts wanden sich schwungvoll nach unten, vollführten am Unterkiefer einen eleganten Bogen und richteten sich an beiden Seiten der Nasenspitze wieder auf. Das Gesicht eine Maske, die Hände auf dem Rücken verschränkt, sah er uns scheinbar gleichgültig entgegen.

»Antreten!« Sein Befehl war kurz, knapp und ohne Widerruf.

Wir formierten uns rasch in einer Dreierreihe und nahmen Grundstellung ein. Nur mit Mühe gelang es uns, ruhig und gerade zu stehen.

Der Zugführer trat vor Thompson. »Wessen Sack ist das?«

»Das ist der Sack von Engagé volontaire Erdoğan, à vos ordres, mon Adjudant-chef!«

»Und wo ist Engagé volontaire Erdoğan?«

Sein Gesicht war nur eine Handbreit von dem Thompsons entfernt.

»Ich weiß es nicht, mon Adjudant-chef.«

Romero, so hieß der Zugführer, rümpfte die Nase.

»Du weißt es nicht!?«, sagte er gedehnt. »Sein Binôme? Hat Engagé volontaire Erdoğan auch so etwas wie einen Binôme?«

Er war inzwischen in die hinterste Reihe getreten und genau vor Erdoğans Binôme stehen geblieben. Dieser hatte dicken Schweiß auf der Stirn, Schweiß, der mit Anstrengung kein bisschen zu tun hatte. Er war kreidebleich.

»Weißt du etwa auch nicht, wo dein Binôme ist? Und warum trägst du nicht seinen Rucksack?«

»Ich …«

»Was bist du?«, unterbrach ihn Adjudant-chef Romero schroff. Er

spuckte aus und hielt ihm die geballte Faust unter die Nase. »Ich sage dir, was du bist. Eine schäbige Kanalratte, die ihren Freund im Stich lässt, das bist du! Wären wir an der Front, würde ich dich auf der Stelle erschießen! Euch alle! Und nun runter mit euch, in den Dreck. Ratten gehören in den Dreck!«

Während wir den Berg auf dem Bauch hinunterrobbten, hörten wir seine donnernde Stimme unheilvoll über unseren Köpfen.

»Legionäre halten zusammen. Niemand bleibt zurück, niemals, hört ihr? NIEMALS! Es ist nicht damit getan, den Ehrenkodex der Legionäre auswendig zu lernen, leben müsst ihr ihn. Leeeeeben!«

Wir robbten so lange bergab, bis wir Löcher in den Hosen hatten und das Stöhnen einiger lauter war als die Stimme des Adjudant-chef. Erdoğan lag mit geschwollenen Knöcheln am Fuße des Berges. Der Zug war wieder vollzählig. An diesem Tag wäre uns das Essentiellste fast entgangen, oder um es deutlicher zu formulieren: Wir hatten etwas sehr Essentielles erfahren! Etwas, worauf die Stärke der Fremdenlegion basierte. Der Zusammenhalt, die Cohésion! Nie wieder, solange ich zurückdenken kann, ist uns so etwas noch mal passiert. Der Marsch Képi Blanc dauerte zwei Tage. Er führte uns auf einer Strecke von circa siebzig Kilometern zum Pont du garde in der Nähe von Nîmes. Diese Brücke, 50 v. Chr. von den Römern gebaut, war herrlich anzusehen. Der Anblick berührte uns, aber es gab nun Wichtigeres als diese römische Brücke. Wenn es etwas gab, das wir mit gierigen Blicken bedachten, ja richtiggehend verschlangen, dann war es das Képi Blanc! Endlich war es so weit. Die Zeremonie, die dem Marsch folgte, war schlicht und einfach, aber aufs Höchste dazu angetan, unseren Stolz offen zu zeigen. Ja, wir waren verdammt stolz, es bis hierher geschafft zu haben. Wir hatten Blasen und Schwielen an den Füßen und waren so ziemlich am Ende. Als wir losmarschiert sind, hegten wir Zweifel, vor unseren Augen jedoch lag immer das entfernte Ziel. Weder die willkürlichen Schikanen unserer Ausbilder noch die Kälte, die körperliche Pein oder die Erschöpfung hatten uns von diesem Ziel abgebracht. Ein Viertel der Legionäre, die mit uns auf die Farm gekommen waren, war desertiert, wir aber waren geblieben. Und nun wurden wir dafür belohnt. Fast euphorisch zitierten wir den Code d’honneur du légionnaire. Und dann eine laute Stimme.

»Coiffez vos képis blancs!«

Es war getan! Capitaine Hessler, für uns damals ein gottähnliches Wesen, drückte uns anschließend einzeln die Hand und hatte für jeden ein persönliches Wort übrig. Camerone stand vor der Tür. So waren wir die nächsten Tage mit dem Aufbau einer Kirmes beschäftigt. In dieser Zeit ließen die Ausbilder die Zügel ein klein wenig schleifen und das war nur gut so. Für den Leser, der nicht weiß, was Camerone für die Legion verkörpert, findet sich am Ende des Buches eine kurze Abhandlung darüber. Anm. d. Verf.: Gerne komme ich an dieser Stelle auf unseren Zugführer, Adjudant-chef Romero zurück. Weniger auf seine Person, sondern vielmehr auf den Status, den er innehatte. Romero war ein sogenannter „Cadre Blanc“. Bei Cadres Blancs handelte es sich um Offiziere oder Unteroffiziere, die aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten oder Spezialisierungen per Kommandierungsverfügung von ihrer Stammeinheit der regulären Armee abgestellt wurden und für unbestimmte Zeit (oder auf Dauer) in der Fremdenlegion dienten. Das beste Beispiel für Cadres Blancs in der Legion war die Aufstellung des 6. Régiment étranger du génie (6. REG, das spätere 1. REG). Das Regiment wurde genau in unsere Zeit hinein, im Jahr 1984 in Laudun (Frankreich / Gard), gegründet und war Teil der schnellen Eingreiftruppe, der Force d'action rapide (FAR). Die Männer? Legionäre, reine Sturm- oder Kampfpioniere! Da die Fremdenlegion mehr Erfahrung im Bereich „Génie bâtisseur“ (Baumeister Genie) hatte und etwas weniger in Sachen „kämpfende Pioniere“, benötigte sie für die Ausbildung ihrer Männer echte Spezialisten. Ins Regiment gerufene Cadres Blancs, ursprünglich Soldaten aus den Pionierregimentern der regulären Armee, also hochgradig kompetente Männer vom Fach, sollten es richten! Das Regiment, mit Hilfe der Cadres Blancs einmal einsatzbereit, kam sehr schnell dort zum Einsatz, wo es auch hingehörte: Ganz nach vorne an die Front! Tschad 1987 und 1988. Einsätze in Dschibuti, Pakistan und Guyana folgten. 1990 war das 6. REG komplett in Kuwait und im Irak im Einsatz, später dann in Kambodscha, in Somalia, in Bosnien und 1998 wieder im Tschad, im Wüstenfort Bardai. Die Aufträge des Regimentes waren vielfältig und dienten fast immer der unmittelbaren Unterstützung der Kampftruppe. Angefangen mit Sprengungen von Bunkern, dem schnellen Brückenbau (auch das Übersetzen über Flüsse per Brückenlegepanzer), weiter über die Minenräumung in Straßen- und Strandabschnitten oder die Vorbereitung der Truppe für den Orts- und Häuserkampf etc. … es war schon erstaunlich, was die Legionärspioniere Entscheidendes zu leisten vermochten. In ihren Einheiten bildeten sich auch sehr schnell die ersten Spezialzüge, wie etwa das Élément opérationnel de déminage et dépollution (EODD) oder das Détachement d'intervention opérationnelle subaquatique (DINOPS). Also auch Hut ab vor denen, die all das erst möglich gemacht hatten: den Cadres Blancs!

Nach Camerone ging die Ausbildung weiter. Sporttests waren angesagt. Diesmal war es konkret: Test Cooper; la Corde (Erklimmen des Seiles von sechs Metern Höhe, ohne dass dabei die Beine benutzt werden dürfen); vier Klimmzüge, vierzig Sit-ups, zwanzig Pompes und neunzig Meter mit einem Sandsack rennen. Alles auf Zeit, versteht sich. Hinzu fügte sich der 8000 TAP, der Achtkilometerlauf im Kampfanzug, mit Rucksack, Helm und Waffe. Man bereitete uns auf den Raid vor, auf das Erlangen des CTE-00, des Certificat technique élémentaire. Die beiden Nullen bedeuten in diesem Fall: Infanterie légère / leichte Infanterie. Von uns wurde jeden Tag mehr erwartet, aber wir verlangten auch nach mehr. So durften wir nun Wache in der Kaserne Lapasset schieben. Mit Waffe und dem schneeweißen Képi auf dem Kopf. Die Komposition der Wache ist kein Geheimnis, sie variiert jedoch von Garnison zu Garnison. Meist war sie wie folgt: Ein Sergent als Chef de poste (wachhabender Unteroffizier); zwei Caporals als Grades de relève (Stellvertreter des wachhabenden Unteroffiziers und verantwortlich für die Wachablösung); ein Clairon (Trompetenspieler) und sechs oder acht Legionäre als Wachposten tagsüber, die nachts durch den Renfort de nuit (Wachverstärkung bei Eintritt der Dunkelheit) verstärkt wurden. Der Wachanzug bestand aus dem weißen Képi mit schwarzer Jugulaire; sandfarbener Hose und Hemd mit den grün-roten Épaulettes de tradition; Ordensspangen, Medaillen und Spezialistenabzeichen, wenn vorhanden; dem Regimentsabzeichen la Pucelle und dem Abzeichen des zugehörigen Truppenteiles. Letzteres illustrierte sich durch ein simples Abzeichen aus Stoff, das sich, von den Fransen der Épaulettes halb verdeckt, auf dem Ärmel befand. Die Cravate verte (die man nur zum Winterwachanzug unter dem Blouson sowie zum kleinen Dienstanzug trug) war mit äußerster Sorgfalt gebunden. Am Bund, zwischen Hose und Hemd bzw. dem Blouson wurde der Ceinture bleue geschlungen, darüber kam ein olivfarbenes Koppel mit einer Magazintasche. Das Bajonett trug man links an der Koppel. Seine Schneide verlief genau längs der Hosenfalte. Die Hosenbeine wurden mit Gummis bis über die erste Schnalle der auf Hochglanz polierten Kampfstiefel gezogen und dort eingehakt. Dieser Anzug war ein Aushängeschild des Zuges, des Zugführers und nicht zuletzt der Legion. Eine Falte an einer Stelle, wo keine hingehörte, zog die sofortige Bestrafung nach sich. Man hatte die FAMAS mit aufgepflanztem Bajonett mit den Riemen vor die Brust geschnallt, Kanone nach links. Die Wache dauerte vierundzwanzig Stunden. Tagsüber, in den Pausen, war Hinsetzen verboten, da der Anzug optischen Schaden nehmen konnte. Erst nachts, mit dem Eintreffen des Renfort de nuit, konnten wir etwas entspannen, weil wir dann auch den Paradeanzug gegen den Kampfanzug eintauschen durften. Die vier Monate in Castelnaudary resümierten sich also durch folgende Schwerpunkte:

Ärztliche und sportliche Tests.

Aufenthalt auf der Farm Bel Air.

Eine solide Ausbildung.

Der Marsch Képi Blanc.

Der Raid, der Drei-Tage-Marsch mit dem CTE-00 am Ende.

Das CTE-00 bestand aus verschiedenen Ateliers, bei denen wir all das in den vier Monaten Erlernte wiedergeben mussten. Während des mehrtägigen, gefechtsmäßigen Raids wurden uns auch immer wieder Hinterhalte gestellt, um unsere Reaktionen zu testen. Was mir persönlich sehr intensiv in Erinnerung blieb, waren einige sternklare Nächte, in denen unsere Gruppe am Lagerfeuer saß und wir Biwak-Lieder sangen. Der Rauch von Holzfeuer weckt auch heute noch Sehnsüchte in mir und ich muss zusehen, dass es mich nicht noch mal in die Fremde zieht! Am Ende des CTE gab es Beurteilungen. Da ich als Bester abschnitt, durfte ich mir das Regiment aussuchen, in dem ich dienen wollte. Alle meine Kameraden drängten mich, ins 2. REP zu gehen. Das elitäre 2. REP versprach scharfe Einsätze, Medaillen und einen „Rhythmus Infernale“. Ich teilte diese Euphorie nicht, denn mich zog es in ein Überseeregiment, ich hatte somit die Qual der Wahl. Dschibuti, Französisch Guyana, Tahiti oder gar Mayotte? Das 5. RE in Tahiti schloss ich von vorneherein aus, weil dort keine reinen Kampftruppen stationiert waren. Dito, was Mayotte anging. Dschibuti, mit der 13. DBLE, war nicht zuletzt dafür bekannt, dass man einen schönen Batzen Geld verdienen konnte, doch ich verabscheute die Idee, hauptsächlich des Geldes wegen zu dienen. Und so entschied ich mich letzten Endes für Guyana. Es war eine Entscheidung, die ich nie bereuen sollte. Meinen treuen Gefährten Thompson verlor ich aus den Augen. Ich nehme an, er ist schon kurz nach der Ausbildung desertiert.