Читать книгу Schlachtbank Düppel: 18. April 1864. - Tom Buk-Swienty - Страница 18

7. Der kranke General

ОглавлениеDas Heer verblutete, die Moral litt – inzwischen war die Situation so kritisch, dass das dänische Hauptquartier im Pfarrhof von Ulkebøl wenige Kilometer nördlich von Sønderborg sich genötigt sah, einen Adjutanten mit einem verzweifelten Brief ans Kriegsministerium in Kopenhagen zum Postschiff in Hørup Hav zu schicken. In dem Brief schrieb der dänische Oberbefehlshaber, der fünfundsechzigjährige Generalleutnant Georg Daniel Gerlach:

»Das Vertrauen in die Stärke der Düppeler Stellungen ist gebrochen. Der Zeitpunkt, an dem die Kräfte erschöpft sind, kann daher sehr bald und unerwartet eintreffen; ich würde in diesem Fall den besten Teil der dänischen Armee einer traurigen und nicht ehrenvollen Vernichtung aussetzen oder müsste mich entschließen, trotz besten Willens gegen den Befehl der Regierung zu handeln. Nur wenn die Regierung mir vollkommen freie Hand gibt und ich des notwendigen Vertrauens sicher sein kann, wird es mir möglich sein, rechtzeitig den Entschluss zu fassen, die Verteidigung der Stellung nicht bis zum Äußersten fortzusetzen; nur dadurch wird es mir möglich sein, rechtzeitig einen ehrenhaften Rückzug nach Alsen sicherzustellen.«

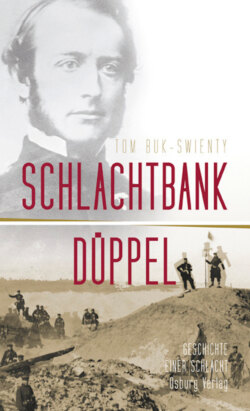

Abb. 13: Generalleutnant Georg Daniel Gerlach.

Normalerweise hatte Gerlachs Erscheinung etwas Beeindruckendes, obwohl er kein sonderlich großer Mann war. Ein fleischiges Gesicht, eine schwere Kinnpartie, dichte buschige Augenbrauen und ein Backenbart, der wie ein Paar angeklebter Schornsteinfegerbesen aussah. Trotz seines recht tonnenförmigen Oberkörpers hielt er sich gerade – er sah aus, wie man sich jemanden seiner Profession vorstellt: wie ein hochrangiger Offizier. Doch mit dem einst so robusten militärischen Auftreten war es am 17. April vorbei. Bei einem Reitunfall hatte er sich das Bein verstaucht, er musste das Bett hüten. Auch psychisch war er ein gebrochener Mann. Gerlach war Mitte Februar zum Oberkommandierenden ernannt worden, nachdem Kriegsminister Carl Christian Lundbye den ursprünglichen Oberbefehlshaber entlassen hatte – den kompetenten, aber eigensinnigen Christian de Meza, der das dänische Heer vom Danewerk abgezogen hatte, ohne sich zuvor mit dem Kriegsminister zu beraten. Die Wahl von Gerlach erwies sich jedoch als alles andere denn klug. Der Rang des Oberbefehlshabers belastete ihn. Er verlor zu viele Männer und er wusste, dass es so nicht weitergehen konnte – und schon gar nicht, nachdem der Gegner in der Nacht zum 14. April die letzten dänischen Schützenlöcher und das Gelände direkt vor den Schanzen erobert hatte. Alle leitenden dänischen Offiziere waren einer Meinung: Das einzig Vertretbare war eine Räumung der Düppeler Stellungen.

Das war die Botschaft, die General Gerlach so deutlich wie möglich in seinem Brief zu formulieren versuchte, den er am 17. April nach Kopenhagen schickte. Der Brief kam am 19. April an.

Warum hatte Gerlach nicht den Telegrafen benutzt? Hoffte er, der Ernst der Lage würde dem Kriegsminister eher bewusst, wenn es schwarz auf weiß von seiner eigenen Hand kam? Dies scheint die Erklärung zu sein, denn telegrafische Nachrichten machten augenscheinlich keinerlei Eindruck auf Lundbye. Mehr als eine Woche hatte das dänische Hauptquartier den Kriegsminister und die Politiker in Kopenhagen um die Erlaubnis angefleht, Düppel räumen zu dürfen.

Bereits am 9. April hatte das dänische Oberkommando ein düsteres Telegramm an Lundbye geschickt, in dem hervorgehoben wurde, dass die Überlegenheit des Feindes mit jedem Tag größer wurde. Immer mehr Kanonen wurden gegen die dänischen Festungswerke in Stellung gebracht, und es wurde immer schwerer, bei den Artillerieduellen mitzuhalten. Jedes Mal, wenn eine dänische Batterie das Feuer eröffnete, wurde sie von einer gewaltigen Konzentration an Feuerkraft aus den preußischen Batterien überschüttet – und zum Schweigen gebracht, wie das Oberkommando betonte.

Abb. 14: Verteidigungsminister Carl Christian Lundbye.

Im Telegramm vom 9. April unterstrich General Gerlach außerdem, man würde die Stellung vermutlich noch eine Weile halten können, aber es wäre an der Zeit zu überlegen, das Heer zurück nach Alsen zu beordern. Das Oberkommando erbat sich eine Anweisung des Kriegsministers und der dänischen Regierung.

Am 11. April antwortete Lundbye mit einem Telegramm, in dem er lediglich schrieb: »Die Düppeler Stellungen sind bis zum Äußersten zu verteidigen.«

Am Morgen des 14. April war der dänische Oberkommandierende sehr viel direkter in seinem Ersuchen, sich nach Alsen zurückziehen zu dürfen. Am Vortag hatte der bis dahin intensivste preußische Beschuss auf Düppel stattgefunden. »Jetzt«, schrieb das Oberkommando in einem Telegramm, »ist es unmöglich, die Stellung in einem verteidigungsfähigen Zustand zu halten.« Es gab nur noch eins zu tun, unterstrich Gerlach: »Der Rückzug muss vorbereitet werden.«

Zum ersten Mal schien Lundbye bereit zu sein, die Einschätzung aus dem Feld anzuhören. Er ordnete sofort ein Gespräch per Telegraf an. General Gerlach, der mit seinem verstauchten Bein im Bett lag, war selbst nicht in der Lage, das ›Gespräch‹ zu führen, das in der Telegrafenstation von Augustenborg stattfinden sollte. Sein Stabschef, Oberstleutnant Stiernholm, fand sich gegen Mittag in der Telegrafenstation ein und ein lebhafter Dialog zwischen Kopenhagen und Augustenborg folgte. In verkürzter Form klang es folgendermaßen:

Kriegsminister Lundbye leitete ein: »Hält der Beschuss in unverminderter Stärke an?«

Stabschef Stiernholm: »Weniger stark auf die Stellungen, stärker auf die Batterien am Alsensund.«

Kriegsminister: »Hat der Rückzug begonnen?«

Stabschef: »Nein.«

Kriegsminister: »Wird ein Sturm erwartet, und inwieweit glauben Sie, dass man ihn parieren kann? Sind die Truppen erschöpft?«

Stabschef: »Ein Sturm ist jederzeit zu erwarten. Wir müssen standhalten, wenn er bald einsetzt, da die befohlenen Vorbereitungen zur Sicherung von Alsen so weit wie möglich fortgeschritten sein müssen. Die Truppen sind eigentlich nicht erschöpft, aber ein Teil von ihnen ist durch das starke Feuer angeschlagen.«

Kriegsminister: »Wie viel Zeit halten Sie für notwendig, um die Sicherung von Alsen vorzubereiten?«

Stabschef: »Einige Tage.«

Kriegsminister: »Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?«

Stabschef: »Das Oberkommando muss im gegenwärtigen Augenblick freie Hand haben.«

Kriegsminister: »Das Oberkommando hat freie Hand. Die Regierung vertraut ihm sowohl in militärischer wie in politischer Hinsicht.«

Der vorletzte Satz des telegrafischen Austauschs ist bemerkenswert: »Das Oberkommando hat freie Hand.«

Lange hatte Lundbye versucht, die Ereignisse von Kopenhagen aus zu steuern. Er war ein pflichteifriger Schreibtischgeneral, der sich in alle Details eingemischt hatte. Aber Lundbye, der als Artillerieoffizier im Krieg 1848–1851 gedient hatte, war trotz allem Soldat genug, um zu spüren, dass die Korrespondenz aus dem Hauptquartier von Verzweiflung geprägt war und die Situation im Feld schwerer wiegen musste als politische Forderungen.

Diese Erkenntnis hielt exakt sechs Stunden an, dann vollzog der Kriegsminister eine Einhundertachtzig-Grad-Wende. Um 18.40 Uhr tickerte ein neues Telegramm aus dem Kriegsministerium in der Telegrafenstation von Augustenborg ein. Lundbye schrieb: »Die dänische Regierung behält ihre bereits früher ausgesprochene Haltung über die Wichtigkeit, die Stellungen zu halten, bei, selbst wenn daraus verhältnismäßig hohe Verluste resultieren sollten.«

Lundbye war mit dem Staatsminister und Bischof Ditlev Gothard Monrad zusammengetroffen. Monrad, eine der größten rhetorischen Begabungen in der Geschichte Dänemarks, hatte sich widersetzt und eine Kaskade blumiger Rhetorik über den Kriegsminister ausgegossen. »Wenn es uns gelingt, den Sturm der Preußen zurückzuschlagen, würde der alte Geist von 1848 [dem dreijährigen Krieg] wiederauferstehen.« Monrad entwarf ein großartiges Szenario: »Dann würde Dänemark Ruhm und Respekt im Ausland erringen, und man würde zu einem ganz anderen und weitaus vorteilhafteren Frieden kommen, wenn demnächst eine internationale Friedenskonferenz in London stattfindet.«

Diese Worte sollten fatale Konsequenzen haben. Eine Reihe unglücklicher Beschlüsse wurden nun von schwachen Männern gefasst, die auf Posten saßen, die sie niemals hätten einnehmen dürfen.

Der Kriegsminister hatte nicht das Rückgrat, um sich Monrad zu widersetzen, der groteskerweise viele Jahre später, nachdem er in ein selbst gewähltes Exil nach Neuseeland gegangen war, einräumte, er hätte damals gedankenlos seiner Rhetorik freien Lauf gelassen. Praktisch hatte er keine Ahnung von den tatsächlichen Verhältnissen an der Front. Wären sie ihm bewusst gewesen, gab er später zu, hätte er andere Worte gewählt und den Rückzug gebilligt.

Doch statt die Urteilskraft des Ministerpräsidenten in Frage zu stellen, ging Kriegsminister Lundbye zurück in sein Ministerium, um seinem Generaloberst zu telegrafieren, dass das Heer in Düppel auszuharren hätte. Als Gerlach das Telegramm las, hatte auch er nicht den Mut, sich seinem Vorgesetzten zu widersetzen, obwohl die Ordre aus Kopenhagen absurd war. Wie alle anderen im Hauptquartier wusste auch Gerlach, dass ein Blutbad bevorstand.

Der Brief vom 17. April war sein letzter, verzweifelter Versuch gewesen, den Untergang des dänischen Heeres zu verhindern.