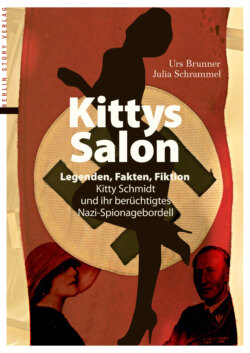

Читать книгу Kittys Salon: Legenden, Fakten, Fiktion - Urs Brunner - Страница 8

1.1 Vorgeschichte: Käufliche Liebe in den 1920er-Jahren

ОглавлениеDas Ausmaß sexueller Möglichkeiten sowie das Angebot erotischer und sexuell abartiger Dienstleistungen war wohl in keiner anderen europäischen Stadt so groß wie in Berlin während der „goldenen Zwanzigerjahre“. Etwa 120.000 weibliche Prostituierte sollen ihren Körper an Freier verkauft haben, dazu kamen noch 35.000 männliche Prostituierte. Die Dunkelziffer liegt vermutlich wesentlich höher.30

Bis Anfang der 1920er-Jahre herrschte indes noch die vom Kaiserreich übernommene „Kasernierung“31, deren Strategie es war, die Huren von der übrigen Bevölkerung zu trennen. Von der Polizei wurden für das horizontale Gewerbe eigene Bordellstraßen freigegeben und die Gebiete, in denen Prostituierte und ihre Kunden ungestört miteinander verkehren durften, waren mit Strichen – vermutlich auf den Boden gemalt32 – gekennzeichnet.33 Im März 192134 forderte der Reichstag die Reichsregierung auf, die Landesregierungen zu ersuchen, alle im Deutschen Reich noch bestehenden Bordelle zu schließen und auch die Kasernierung zu beseitigen: Von nun an sollten Freudenmädchen nicht mehr „kaserniert“ bei sogenannten „Bordellwirten“35 leben und arbeiten, sondern inmitten der Bevölkerung ihrem Geschäft nachgehen können. Jene, die nicht schon vorher eine eigene Wohnung hatten und auch nicht in den Straßen ihr Glück mit der Anwerbung von Kundschaft versuchen wollten, waren also nunmehr gezwungen, sich eine eigene – meist überteuerte – Wohnung bzw. ein Zimmer zur privaten Untermiete zu suchen.36

Da es den „Bordsteinschwalben“ allerdings strengstens untersagt war, potenzielle Kunden öffentlich zum bezahlten Sex aufzufordern, entwickelten sie bald einen ausgeklügelten Code von Gesten und Kleidern, mit denen sie ihr Angebot sexueller Praktiken bewarben. Nur Insider konnten diese Botschaften entschlüsseln. Trugen die sogenannten „Stiefelhuren“ beispielsweise grüne Stiefel mit goldfarbenen Schnürsenkeln, so durfte sich der Kunde über einen Abend der Sklaverei mit skatologischem Finale freuen; trugen sie hingegen rote oder kastanienbraune Stiefel, so ließen diese Accessoires für Interessenten einen Abend der Züchtigung erwarten.37

Grundsätzlich unterschied man in Berlin zwischen den Prostituierten „draußen“ und „drinnen“, aber darüber hinaus gab es eine Vielzahl an Unterkategorien, die anhand ihrer Bezeichnungen den Facettenreichtum dieses Gewerbes ausdrückten, wie die folgende Auflistung deutlich macht:38

-Zu jenen, die ihre Liebesdienste auf den Straßen feilboten, zählten etwa die „Grashupferinnen“, die ihre Freier in den Winkeln des Berliner Tiergartens und am Bülowplatz befriedigten.

-Die „Halbseidenen“ waren nicht registrierte Gelegenheitsprostituierte, angeblich meist Verkäuferinnen und Sekretärinnen von Beruf, die sich nach getaner Arbeit ab 17.00 Uhr oder Freitagabends und übers Wochenende ein Zubrot verdienten. Mit einer geschätzten Anzahl von 40.000 bis 55.000 bildeten sie die größte Prostituiertengruppe.

-Die im Jahr 1930 insgesamt 8.750 registrierten39 „Kontrollmädchen“ mussten sich hingegen regelmäßig bei der Berliner Sittenpolizei melden und wurden von Amtsärzten auf Geschlechtskrankheiten untersucht.

-Schwangere Mädchen und Frauen, die unter den Laternen der Berliner Münzstraße auf ihre Freier warteten, nannte man „Münzis“.

-Unter die „Nutten“ fielen knabenhafte Mädchen im Teenageralter.

-Die „Steinhuren“, oder auch „Murmeltiere“ genannt, bildeten die Gruppe der deformierten und eher unattraktiven Frauen mit fehlenden Gliedmaßen oder mit Buckel.

-Die im Jahr 1930 gezählten 350 Dominas mit ihren Pelzmänteln und knielangen Lacklederstiefeln fielen in die Kategorie der „Stiefelmädchen“. Sie waren auf Auspeitschen, Demütigungen und andere erotische Bestrafungen spezialisiert.

-Die sogenannten „Tauentzien-Girls“ waren modern gekleidete „Bordsteinschwalben“ mit Bubikopf, oft als Mutter-Tochter-Gespann unterwegs.

-Unter den Prostituierten, die nicht auf den Straßen, sondern in Bordellen auf zahlungsfreudige Kundschaft warteten, fanden sich die „Chontes“, also polnisch-jüdische Huren der Unterklasse.

-Die „Demi-Castors“, die auch als „Mannequins“ bezeichnet wurden, waren junge Frauen aus guten Familien, die sich ein Taschengeld dazuverdienen wollten.

-Die unabhängig arbeitenden „Fohsen“ annoncierten ganz klassisch als „Masseusen“ in lokalen Zeitungen und Zeitschriften.

-In „Fremdspracheninstituten“ arbeiteten die sogenannten „Rennpferde“, die sich im dortigen „Klassenzimmer“ von ihren Freiern auspeitschen oder schlagen ließen.

-Exklusive Freudenmädchen, die sadomasochistische Fantasien wie etwa Fesselspiele oder Zwangstravestie umsetzten, nannte man „Minetten“.

-Die begehrtesten und teuersten Liebesdienerinnen waren die „Telefon-Mädchen“. Dabei handelte es sich um Minderjährige zwischen zwölf und 17 Jahren, welche Namen berühmter Bühnen- und Filmstars wie etwa Marlene Dietrich trugen; sie konnten telefonisch bestellt werden und wurden beim Freier mit dem Taxi abgeliefert.

-Bei der Unterkategorie „Medizin“ handelte es sich ebenso um Kinderprostitution: Die Zuhälter fungierten hier als „Apotheker“ und nahmen die Wünsche ihrer „Patienten“ entgegen. Der jeweilige „Patient“ nannte bei der Bestellung die Anzahl seiner „Krankheitstage“, die dem Alter des Mädchens entsprachen, sowie die Farbe der „Pille“, welche die gewünschte Haarfarbe betraf.

-Die „Tischfrauen“ konnten mit landestypischen Besonderheiten hinsichtlich ihres Aussehens aufwarten; darunter fiel etwa die nordische Blondine, die exotische Russin oder die spanische Aristokratin. Sie waren meist atemberaubend schön, mehrsprachig und in Nachtclubs am Kurfürstendamm beschäftigt. Der Kunde bezahlte ein sogenanntes Tischgeld und bekam dafür Champagner und ein vertrauliches Stelldichein in einem Separee.

Bereits 1930 monierte der Autor Willy Pröger, dass die teils „grauenhaften Zustände“ – besonders in den Absteigequartieren – „geradezu prädestiniert zur Verbreitung von Geschlechtskrankheiten“ waren.40 In seiner damals veröffentlichten Reportage „Stätten der Berliner Prostitution“ appellierte er an die Behörden, dringend Aufklärungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Anlässlich seines Streifzugs durch Berlins Elends-Absteigequartiere am Schlesischen Bahnhof und Alexanderplatz bis hin zu den Stätten der Luxus-Prostitution in der Friedrichstraße und auf dem Kurfürstendamm gab er dem Leser einen realistischen Überblick über die damalige Situation. Unter anderem differenziert er in puncto „Lukrativität von Prostitution“ klar zwischen zwei Anbieterinnengruppen: Während sich die „Klassefrau“ mit nur zwei Freiern täglich in einem Stundenhotel ein „menschenwürdiges Dasein“ einrichten konnte, musste das „billige Nuttchen“ schon sechs Männer befriedigen, um überleben zu können, stellt Pröger fest.41 Eine Elends-Prostituierte verdiente pro Freier etwa zwei, drei Reichsmark42, was heutzutage etwa einem Wert von sieben bis elf Euro entsprechen würde.43 Weder im Stundenhotel noch in der Privatunterkunft einer Prostituierten war es üblich, die Bettwäsche nach jeder Benutzung zu wechseln44, weshalb Ansteckungsgefahren groß und Krankheiten wie Syphilis, Gonorrhoe und Tuberkulose stark verbreitet waren.

Polizei und Gesundheitsbehörden waren bei den grundsätzlich verbotenen – von den Steuerbehörden skurrilerweise legalisierten – Absteigen allerdings die Hände gebunden. „Machen wir ein Kuppelquartier zu, dann öffnen drei neue“45, erklärte Kriminalrat Kunze vom Berliner Polizeipräsidium im Interview mit Pröger. Zudem stünde ihm mit nur vier Beamten nicht das notwendige Personal zur Verfügung und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen würden kein Einschreiten hinsichtlich der prekären hygienischen Verhältnisse erlauben, so Kunze, der die Lösung des Problems in der Wiedereinführung der Kasernierung sah. „Die Praxis ist nämlich heute so, daß die Polizei zwar die Absteigen kennt, gegen sie aber nur vorgeht, wenn Strafanzeigen gegen die Quartiere bei ihr einlaufen“46, gab Schwéers, Leiter der Berliner Gesundheitsbehörde, zu Protokoll.47

Abb. 1: Prostituierte in der Berliner Friedrichstraße 1930.

Ganz anders als bei den „Absteigen“ im Osten der Stadt war es um die vornehmen „Salons“ im Berliner Westen bestellt. Diese Etablissements wiesen weitaus höhere Hygienestandards auf und sowohl die „Kuppelbostinnen“ als auch die Frauen, die dort arbeiteten, verdienten nicht schlecht.48 Die sogenannten Kuppelbostinnen waren meist Bürgersfrauen oder Witwen, die ihre Zimmer lukrativ an Prostituierte vermieteten; damit waren sie also − ähnlich wie Kitty Schmidt, um hier kurz vorzugreifen − mehr Geschäftsfrauen als Kurtisanen. Kriminalrat Kunze vom Berliner Polizeipräsidium gibt im Interview mit Pröger an, dass er in seiner 25-jährigen Amtszeit nur zwei solcher „Kuppelbostinnen“ kennengelernt hätte, die freiwillig ihren Beruf aufgaben.49 In den „Salons“ in der Berliner Kochstraße, Zimmerstraße, südlichen Friedrichstraße, Schützenstraße, Mauerstraße usw. präsentierten sich die Damen mittags und nachmittags am Fenster und machten mit ihrer auffälligen Kleidung, ihrem lasziven Lächeln oder einem Winken auf sich aufmerksam. In einem „Salon“ in der Dorotheenstraße etwa kostete ein Schäferstündchen mit einem „Luxus-Weibchen“ zwischen 50 und 80 Reichsmark, je nach den Wünschen und Ansprüchen der Freier.50 Im Vergleich dazu lagen die Tarifgehälter der Männer Mitte der Zwanzigerjahre je nach Wirtschaftszweig, Qualifikation und Arbeitsort zwischen 100 und 200 Reichsmark51 pro Monat. Beträge nahe 300 Reichsmark52 gehörten bereits zu den Spitzenverdiensten.53 Aber mit viel Geld allein kam man in den noblen Salons oft auch nicht weit. Willy Pröger, der sich im Zuge seiner Recherchen in den 1920er-Jahren als Freier ausgab, schildert seine Anfrage in einem solchen Salon folgendermaßen:

Vorherige Anmeldung ist unbedingt notwendig. Am Telephon werde ich nach einer Referenz gefragt. Die kann ich geben. „Sind Sie Herr …?“ „Ja.“ „Bitte, treten Sie näher.“ Ein geschmackvoll möbliertes Empfangszimmer. Nichts verrät den wahren Charakter. Madame ist eine nicht unsympathisch ausschauende Dame von einigen 40 Jahren. Sie leitet die Unterhaltung ein: „Wenn ich mich nach Ihrer Referenz richten darf, haben Sie „besondere“ Wünsche, nicht wahr?“ (…) Drei Zimmer stehen den Gästen zur Verfügung. Das rote, das schwarze und das Extra-Zimmer. Das Mobiliar des roten und schwarzen Zimmers ist die ewige Chaiselongue. An den Kopf- und Fußenden sind Riemen befestigt. An einer Wand hängt ein Arsenal der verschiedensten Schlaginstrumente. Vom Rohrstock bis zur Reitgerte und „Neunschwänzigen“. Sonst sind die Zimmer absolut leer. Im Extra-Zimmer tritt an Stelle der weichen Chaiselongue eine harte Holzpritsche.54

Das Geschäft mit der käuflichen Liebe lief gut und mehr als 150.000 Berlinerinnen und Berliner haben in der Kiez-Unterwelt, also in Casinos, Bars, Nachtlokalen, zwielichtigen Hotels, privaten Folterkellern oder Pornostudios, ihren Lebensunterhalt verdient.55 Bis zu 50056 solch erotisch gefärbter Etablissements soll es in Berlin in den Zwanzigerjahren gegeben haben. 1932 stellte die Stadt Berlin Lizenzen für 119 Nachtclubs der Luxusklasse, 400 Bars und 20.000 Restaurants aus57, und das bei knapp vier Millionen Einwohnern58.

Ein von Pröger kommentierter Tagebucheintrag einer Prostituierten zeichnet folgendes Bild von deren damaliger Kundschaft:

Die „Prostituierte“ empfing in den 14 Monaten 872 „Besuche“, die sich auf 359 Männer verteilen. Schon hieraus ergibt sich die Treue der Kunden (…) Ein nicht geringer Teil der Gäste stand sogar in regem Briefwechsel mit dem Mädchen (…) Die Männer kamen regelmäßig, machten mit der Prostituierten Reisen, besuchten Theater usw., wie mit einer „Dame der besten Gesellschaft“. Von den 359 Männern wohnen 174 in Berlin, der Rest zum größten Teil auf dem flachen Lande in der weiteren Umgebung Berlins. 14 Männer wohnen sogar im nahen Auslande: Österreich, Dänemark, Tschechoslowakei, Schweiz und Holland. Die Berufe der Männer sind: Gutsbesitzer, Landwirte, Pächter, Rentiers, Industriedirektoren, höhere Beamte, Bankiers, Rechtsanwälte, Fabrikbesitzer usw. Die Männer standen im Alter von 19-50 Jahren.59

Natürlich wurde das horizontale Gewerbe auf „offener Straße“ nicht von allen Seiten begrüßt. Besonders einige staatliche Organisationen und Mitarbeiter der Wohlfahrtsämter kritisierten diese angeblich „wilden Zustände“. Auch der damals 28-jährige Joseph Goebbels war als frisches NSDAP-Mitglied alles andere als begeistert: „Die freudlose Gasse. Dirnen stehen an den Türen und locken. Halbnackt. Furchtbare Anklage! Körpergeschäft! Ich möchte weinen! (…) Die Brunst wird zur Schamlosigkeit. (…) Es girrt und lockt. Schmährufe hinter uns! Pfui! (…) Das ist der Bürgerstaat! Alles, alles nur Brunst und Geschäft.“60

Abb. 2: Tauentzien-Girls, benannt nach ihrem Arbeitsrevier im Berliner Westen in den 1920er-Jahren.

Abb. 3: Der im Sommer 1933 für den Propaganda-Film „SA-Mann Brandt“ nachgestellte Fackelzug nach der Machtergreifung am 30. Januar des Jahres.