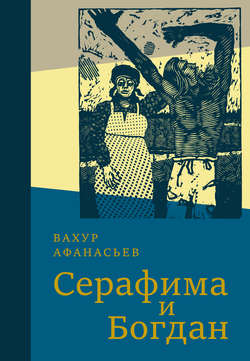

Читать книгу Серафима и Богдан - Вахур Афанасьев - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

СЕРАФИМА 1945

ОглавлениеОткуда же исходит премудрость? И где место разума? Это сокрыто от очей всего живущего и от птиц небесных…

Иов 28:20-21

Первые числа мая 1945 года. В Берлине советские военврачи изучают обгоревшие останки Адольфа Гитлера. Американцы еще не арестовали личного дантиста фюрера Йоганнеса Блашке, благодаря которому можно было бы стопроцентно установить принадлежность челюсти Гитлеру, хотя и без того ясно, что от величия Германии остался пшик, а изувеченную Западную Европу ждет упорный труд по восстановлению из руин.

И пусть в акватории Тихого океана война еще продолжается, все мысли населения Причудья затмевает один ежегодно повторяющийся вопрос: ну когда можно будет опять выйти в озеро и почему в этом году все так запаздывает? Самые нетерпеливые и отважные уже выходят на улицу без шапок, ведь долгожданное вскрытие озера не за горами. Несколько недель, как никто не сходит с берега, так как ставшая слоистой в результате дневного таяния и ночных заморозков поверхность льда изрезана длинными трещинами. Под воздействием ветра кромки льдин налезают одна на другую, ломаются, образуются промоины. Каждый год озеро живет в одном ритме, тем не менее в ледоходе всегда есть что-то ожидаемо неожиданное. Лед – как друг, с которым иной раз сильно поссоришься, нормально проживешь и без него, но как же здорово, когда он возвращается, – озеро сковывает льдом, сети и переметы, опущенные в проруби или лунки, приносят богатый улов, и рыба долго остается свежей. Вот и теперь у озера по плану ледоход, стреляющий и пыхтящий как самовар Создателя, он громоздит на берегу горы ледяных торосов, словно показывая, на что способен, если по-настоящему рассердится на людей.

Еще немного, и льда не останется и в помине. Неспокойная, бурлящая, засасывающая валуны и вымывающая в береговом песчанике пещеры вода уже не напоминает белой пустыни, на которой завихрения ветра оставляют снежные заносы и сугробы. Озеро, диктующее жизненный ритм всему здешнему краю, рождается заново. Наступает пора лодок, забрасываются донные мерёжи. Опять важными становятся ветра, значение которых у них отнял неподвижный лед.

Ветров, по которым живет население стоящих в один ряд по берегу Чудского озера Большого-Кольки и Малого-Кольки, Софии, Казепели и Вороньей, множество. Когда дует с материка, с запада или юго-запада, ветер называют мокриком – он приносит частые дожди, и у него самая дурная репутация: «Мокрик подует – из котла рыбу повынет», – говорят местные. Затем подсеверик, северо-западный ветер, обыкновенно поворачивающий на север, и тогда его называют севериком; это самый злой ветер, от которого ничего хорошего ждать не приходится. Где-то там, из верховьев озера вытекает река Нарова, что продолжает природную границу между Эстонией и Россией, обозначенную Чудским озером, и течет она вплоть до Финского залива. Если смотреть в сторону России, то в левую щеку дует стачень, или меженец, оба северо-восточных ветра. Прямо из России дует, с востока, этот ветер зимой называют сопливым, он предвещает оттепель. Со стороны этого ветра из России в XVII веке прибыли сюда, в эстонский край, староверы. Ушли от гонений, сжигания старых книг, воинской повинности в царской армии своих сыновей, вырвались из когтей антихриста. Говорят, если дует ветер с юга, тепляк, и следующие за ним полуденник и побережень, то в них можно уловить особенный аромат пийриссаареского лука и услышать зазывные выкрики псковских и новгородских базарных торговцев, к которым примешивается колокольный звон официальной церкви, плода насильного совокупления православия и Российской империи.

Чудское озеро11 приютило староверов. В Эстонии, которой во все время Царской России правили, в основном, остзейские немцы, старообрядцы даже в годы царствования императора Николая I, прозванного Палкиным и жандармом России, когда их моленные дома закрывались, а детей массово перекрещивали, все-таки смогли сохранить свою веру и традиции. Самые благоприятные и тучные времена наступили спустя полсотни лет после смерти Николая I – когда 17 апреля 1905 года наследник Николая I в третьем колене император Николай II издал указ «Об укреплении начал веротерпимости»12. Разрастающийся Петербург нуждался в продовольствии, и когда причудского лука и рыбы перестает хватать, староверские артели перетаскивают свои ладьи и лодки на бесконечное Ладожское озеро и ловят там, чтобы отправлять домой заработок, обязательно вместе с купленной в Петербурге старообрядческой иконой, для подарка местному храму. В центре деревни Воронья возводят большой моленный дом – строят его из кирпича и валунов. Да, многие при этом ворчат, что это не по правилам, но церковь остается в целости и после пожаров военного времени, когда десятки деревянных домов в округе сжирает огонь.

С революцией 1917 года приходит конец Царской России. Годом позже провозглашается Эстонская Республика, и эстонцы ведут с Советской Россией победную Освободительную войну. Та война обошла староверов стороной, но после заключения Тартуского мирного договора закрывается обильно кормящий их рынок – Петербург, переименованный сначала в Петроград, а позднее в Ленинград.

Но по-прежнему высятся грядки на крошечных приусадебных участках староверов, а на них гордо красуются мясистые стрелы лука и кудрявится цикорий, словно говоря сорнякам: вы поглядите на нас, мы ближе к Богу! По-прежнему сушатся на широких полатях под навесами луковицы, а на посеревшие штакетины заборов наброшены мокрые рыболовные сети.

Но сейчас еще начало мая, лед сбивается в торосы, а ранними утренниками истоптанную в жижу деревенскую улицу покрывает ледяная корка. Лопаты заточены, черенки надежно закреплены, со дня на день предстоит воткнуть эти лопаты в темную землю.

Дворовые ворота распахнуты. Тетка Варвара раскидывает курам зерно. Их загон, бывший зимой в согретом скотиной хлеву, теперь перемещен в переднюю часть глухого двора с тем, чтобы его освещало полуденное солнце. Позолотит солнце, будут и яйца желтее. В канун лета зерно можно сыпать смелее – еще немного, и курицы на дворе сами будут находить, что поклевать. Курицам безразлично, какой строй в государстве и о чем думают люди, они довольны, пока хватает тепла и корма.

– Доброе утро, хозяюшка! – окликает кто-то резким, слегка визгливым голосом. – Курочки у вас – любо-дорого поглядеть!

Засаленная меховая шапка в руке и блики солнца на бледной, отдающей голубизной макушке, покрытой короткими и редкими, как свиная щетина, волосами. В воротах стоит низенький, неопределенного возраста бородатый мужичок. Видно, что прошел войну: из-под толстого ватника свисает шинель, на кривоватых ногах грязные штаны из грубой ткани защитного цвета.

Варвара нехотя отвечает на приветствие – кто знает, что ему надо, у самой в доме шаром покати. Но незнакомец ничего не просит, только спрашивает, где тут исполком. Варвара указывает дорогу – спроси Эдисона Васильевича, он тобой займется.

Волостной исполком переехал в большой купеческий дом красного кирпича, что напротив пристани.

Чужак сморкается, вытирает рукавом нос и решительно входит внутрь. В приемной никого нет. Он стучится во многие двери, прежде чем из-за одной откликается грубый мужской голос.

Посетитель заходит и тут же оказывается под дулом пистолета, который держит притаившийся за дверью Эдисон Васильевич. Увидев, что вошел бродяга славянской внешности, председатель исполкома без всяких эмоций сует пистолет в кобуру.

– Здравия желаю, начальник, – говорит незнакомец.

Эдисон Васильевич молча указывает на стул перед большим дубовым столом. Вошедший не садится, подходит к столу и берет под козырек:

– Сергей Васильевич Сукшин прибыл в ваше распоряжение!

– Ага, – отвечает председатель. – И кто таков?

– Сергей Васильевич Сукшин, младший сержант, демобилизованный. До Берлина дойти не успел.

– Ага, – повторяет Эдисон Васильевич. – Так, ладно… И зачем прибыл?

– Демобилизовался, сказал же… Жить хочу как нормальный советский человек. Идти некуда – там все сгорело.

– Мало ли что… у нас тут тоже всюду горело… А где это «там»?

– На той стороне озера. Уходил на войну – была деревня, вернулся – ворон каркает, даже трубы не торчат.

– Бумаги покажи…

Сергей Васильевич достает из-за пазухи документы, выкладывает на стол и, наконец, садится, расстегнув ватник. В углу комнаты исходит жаром черная железная печь. Председатель исполкома морщится – от незнакомца исходит дух немытого тела, многих недель, возможно, даже месяцев. И с кормежкой у мужика не все ладно – его нервно помаргивающие, глубоко запавшие глаза обведены черными кругами, обвисшая кожа на скулах говорит о том, что когда-то это лицо было круглым и румяным. Эдисон Васильевич не стал придираться – среди документов он увидел красные корочки партийного билета.

– Ну, тогда будем знакомы – я Эдисон Васильевич, председатель волостного исполнительного комитета. Отчества у нас одинаковые.

Сергей Васильевич шевелит пальцами, кургузыми и грязными, как печеные картофелины, с черной каймой вокруг ногтей, но руки ему не протягивают, вместо этого председатель спрашивает, что он умеет. Ответ не из самых прямых. Был, рос, делал крестьянскую работу, потом началась война… Ну что с таким будешь делать, да и вообще с любым, кто бы ни пришел?.. В 1941 начали создавать колхозы, но не слишком преуспели, так что кроме рыболовецких бригад ничего и нет, поэтому сразу, как сойдет лед, – на озеро. Так Эдисон Васильевич и

говорит.

Пополнение решено подселить к бездетной вдове Глафире. Увидев у себя на пороге Эдисона Васильевича с «жильцом», та поначалу приходит в ужас, но тот обещает поправить домик, потемневший от времени и с прохудившейся крышей – уже который год, как протекает. Мужской руки отчаянно не хватает, старый Серпион, пьяница и упрямец, умер еще перед войной, отдал концы, как говорится. Вечером Сергей Васильевич зажигает перед иконой свечку, крестится, пусть и тремя перстами, но сердце старушки оттаивает. Неизвестно откуда взявшаяся восковая свечка горит ровно, только совсем чуть-чуть потрескивает. Смотри, баньку затопи, она у Глафиры в порядке, не то, что дом, уходя, говорит председатель исполкома. Сергей Васильевич наказ исполняет. Вдова Глафира дает ему старую одежонку, оставшуюся от мужа, и, хотя она не до конца сходится на животе, Сергей Васильевич обретает подобающий христианину вид – даже подрезает бороду ржавыми ножницами для стрижки овец. В противоположность лысеющей голове, борода у него густая и черная, как сапожная щетка.

– Хотят меня, значит, бригадиром поставить, – сокрушается Феофан.

Варвара пожимает плечами:

– И что тебе не так, раз хотят?

– Да как же… ни с того, ни с сего… Всю жизнь у проруби сидел, сети таскал, а теперь на старости лет начинай командовать. Говорит, значит, председатель, что я не мракобес, не кровопивец – будто Трофим, или Исаак Палыч, или еще кто другой кровопивец… Да никто из нас кровь не пил, просто наша судьба такая – быть бедными. Нет, не согласен я…

– Чего уж там, так и быть – муж в доме, что Бог на небесах, – вздохнув, говорит Варвара.

При этих словах из часов показывается кукушка и возвещает полдень. Семья садится обедать, обед легкий – вчерашняя жареная картошка с окунями. Рыба хорошенько прожарена, как любит Феофан. Окна на улицу сделаны по примеру эстонцев – открывающимися. Одно как раз слегка приоткрыто. Занавеска колышется от ветра, и в комнату проникает возбуждающий дух оттаявшей земли. Вот бы еще кружечку кофе, думает Харитон. Пить кофе вошло у него в привычку, пока был у немцев.

– Матушка, а кофе можно?

Сердится недовольная Варвара, но, когда сын говорит, что сегодня первый день весны и это надо бы отметить, соглашается и она. Кофейной мельницы в доме нет. Харитону велят принести из чулана полпястки кофейных зерен, чтобы растолочь в ступке и обязательно добавить туда сухого цикория, потому как бесценного покупного товара взять больше неоткуда.

– Ишь, черт, – бормочет Харитон. – Понаделал здесь паутины!

И прежде чем кто-нибудь успевает остановить, срывает паутину вместе с пауком и топчет сапогом.

– Что делаешь! – пугается Варвара. – Грех ведь…

Харитон берется за ступку.

– Как же ты так-то, – охает Феофан, – паук в доме хозяин…

– Паук, сынок, сплел паутину перед входом в пещеру, – поддерживает мужа Варвара.

Харитон усмехается:

– В какую такую пещеру?

– А в такую, где младенца Исуса скрывали, когда за ним охотились.

– Да мало ли чего говорят… Ходил я, как было велено, на собрание – там сказали, что живем мы в грязи и во тьме, что мы угнетенный класс, в домах паразиты и грызуны…

– Мы люди чистые, не всё слушай, что говорят, – с укором замечает Варвара.

– Да я и не слушаю… Пусть себе болтают, сучье отребье!

Варвара вздрагивает, осеняет себя крестом. Ну что с этими мужиками поделаешь! Скажешь, что не по нраву, сразу гордыня вылезает так, что не оберешься. Один бригадиром быть не хочет, другой хочет, цепляется к каждому слову, не желает жить тихо, по-христиански. Единственные, кто еще не утерял спокойствия и трезвого ума, это женщины, да и то – надолго ли! По деревне уже ползут слухи, что вот-вот, совсем скоро проснется женская сознательность. Будем сидеть на длинных скамьях с платками на коленях, простоволосые, и слушать, чему учат партийцы. Не бойся Бога! Поди знай, вдруг скоро и мужей слушаться не надо будет, но что тогда получится, куда скатится мир? Ведь мужья-то женам подчиняться не станут, просто в домах будет больше ссор и ругани.

На солому свалены в кучу ящики и коробки, старые прялки и сломанные лампы, седла и хомуты, треснувшие квашни для теста, стеклянные бутыли и высохшие скукоженные сапоги, стулья без сидений и испещренные трещинами мутные зеркала, дырявые корзины и погрызенные крысами тулупы, что и до крысиных зубов уже никуда не годились; чердак в доме Архипа – это настоящая лавка чудес. Со стропил свисают старые сети – вдруг да пригодятся… Рядом с люком к балке прислонена домовина, которую сам Архип себе и смастерил на случай, если придется отправиться вслед за женой.

Здесь, среди барахла, копившегося веками, находится тайное святилище Богдана, куда он приходит даже в самый разгар зимы. Сидит в свете керосиновой лампы, уткнувшись носом в какую-нибудь книгу, – толстые, с дно чугунника, стекла очков помогают видеть только на расстоянии не дальше ладони от страницы. Белье на старой кровати без ножек воняет затхлостью, но Богдану это не мешает, он хочет одиночества и предпочитает, скорее, спать здесь, чем в переполненных комнатах.

Кровать стоит у чердачного окна. От остального помещения ее отделяет массивная книжная полка, которую не без усилий затащили наверх. На полке – книги на многих языках. Богдан пытается осилить все – чем сложнее язык, чем загадочнее выглядят буквы, тем сильнее притягивает его книга. Вот и сейчас сидит над «Oera Linda Boek». Вроде бы старонемецкий язык, но нет – Богдан отдал бы многое, чтобы понимать голландский. И помощи спросить не у кого. Коробейник, у которого он рыбу, копченый шпик и яйца на старые фолианты обменивает, об их содержании не имеет понятия, помнит лишь, что такого сорта книги пользуются в этом доме спросом.

Изданные в Тарту у Гроссманна «Адонизм» и «Картомантия», подшивка журналов Кружка научного оккультизма, «Монизм и оккультизм» Рудольфа фон Тишнера, «Орден Звезды Джи Кришнамутри» Н. В. Пушкиной, курс лекций «Личный магнетизм» Виктора Турнбуля, «Наука и оккультизм» Ника Мессера, «Экстаз и мистика» Э. Теннманна, «Полное руководство по чтению чужих мыслей» С. Флауэра, переведенная с санскрита на немецкий язык Леопольдом фон Шрёдером «Бхагавадгита», переведенные на эстонский Йоханнесом Питка книги «Душеполезные поучения» и «Маг Калиостро», труды Елены Петровны Блаватской на русском и английском языках… Никому не известно, в каких квартирах, сараях и антикварных запасниках коробейник находит эти книги и почему они столь важны для живого ума Богдана. Даже мыши и крысы, временами поднимающиеся из хлева на чердак, не успевают изгрызть их все – новые книги постоянно

прибавляются.

Богдан читает, и как раз в тот момент, когда кажется, что он вот-вот справится с «Oera Linda», с лестницы доносится хихиканье. Он откладывает книгу, приготовившись отругать помеху, но ею оказывается Серафима, единственная в мире, кто полностью понимает Богдана.

– Братец, нам можно? – спрашивает девушка.

– Уважаемые, чувствуйте себя как дома, – с галантным поклоном откликается Богдан.

Серафиму сопровождает Аполлинария, Поленька. Подружки не разлей вода прыскают от смеха, им по семнадцать, и никаких девичьих секретов друг от друга у них нет. Знают наизусть все старые и новые песни. Как запоют – любо-дорого слушать, светлеют лица даже у самых мрачных людей, а когда поют о беде, которой еще вчера не было, или о безвозвратно ушедших золотых временах, кое-кто смахивает и слезинку.

Богдану они стараются не мешать, а снимают покрывало со ставшего почти коричневым глобуса. Крутят его, и куда случайно укажет палец, о путешествии туда и начинают фантазировать. И пусть вклинилась война – шесть классов сельской школы у них за плечами, успели и с географией ознакомиться. Понятно, что не бабье это дело – за моря стремиться, да кто может запретить девчонкам мечтать, если они эти мечты в тайне держат и только на чердаке в слова облекают.

– Ой, Австралия выпала! – довольно громко вскрикивает Аполлинария и тут же прижимает ладонь ко рту. Продолжает уже шепотом: – В Австралию не хочу… как там кверху ногами в юбке-то ходить, ведь все увидят, что у тебя под ней.

– Ах, да перестань, глупенькая, никто там кверху ногами не ходит, – замечает Серафима.

Аполлинария смеется:

– Да знаю, конечно, но интересно же представлять себе.

– Что представлять? Как все увидят, что у тебя под юбкой?

– Да хоть бы и это, – говорит подружка, и они обе заливаются смехом.

Глобус и впрямь знатный, пожалуй, даже шикарнее, чем сам земной шар, – все еще блестят концы латунной штанги, основание темного дерева поцарапано, но рассыхаться даже не думает. Если бы одна из девушек приподняла глобус, вторая могла бы увидеть снизу латунную табличку с монограммой «H.dB.». Ни одна живая душа уже и не помнит, что давным-давно кто-то стащил этот глобус с остановившейся перед чайной в Алатскиви богатой подводы. Старый почтовый тракт из столицы Лийвимааской губернии Риги в столицу России, священный Петербург, лежал тогда через Причудье – не поехал и писатель Оноре де Бальзак через болота на противоположном берегу озера.

Больше всего Серафиме нравится похожая на сплюснутую репу Латинская Америка. Она никак не может забыть, как заменяющий учитель, худой юноша с усиками, рассказывал, что в Бразилии люди поют и танцуют, даже надрываясь на непосильной работе, и собираются вместе на ярких многокрасочных карнавалах, парадное шествие которых растягивается на расстояние, как от Вороньей до Чёрного Посада. Учитель эстонской школы сказал бы, разумеется, «от Варнья до Муствеэ», ибо так названия этих мест звучат по-эстонски.

Уже несколько лет по утрам нового года девицы пекут лепешку и выбегают с ней на улицу – вдруг да встретится мужчина, ему лепешка, а ей, возможно, вскоре замуж посчастливится выйти. А то вдруг попадется кто чужой, возьмет с собой, увезет в неизвестность, в дальние края? Только как же тогда братья и сестры, родители, бабки с дедками, родственники и соседи? Нет, Серафима вовсе не хочет никуда уезжать, а Аполлинария и подавно – очень привыкла она к крепким, но при этом бережным объятиям Харитона. Аполлинария немного завидует Серафиме, потому как с лепешкой в этом году повезло именно той, – что из того, что лепешка досталась девяностолетнему старцу Акиму, – все-таки мужчина встретился, не женщина.

Но Серафима так хороша собой, что старухи на деревне уже шепчутся, мол, не выйти ей замуж, разве кто осмелится покрыть такую.

Начало августа. Распахнуты окна привлекательного беленого известкой каменного домика. Ветерок шевелит кружевные занавески. Изнутри доносится позвякивание серебряной ложки. Потомственный рыбак Дементий ест суп вприкуску с ломтем холодного мяса и картошкой со сметаной. Семья с едой уже покончила. Дети, розовощекие беленькие ангелочки, умчались на двор. Жена Дементия смотрит на мужа. В ее взгляде смесь отвращения и умиления. К мясистой нижней губе Дементия прилип листик щавеля.

Каждый второй вечер, за исключением воскресений и церковных праздников, Дементий оглаживает свою жену Миропию, становящуюся из года в год все мягче и притягательнее, пока она не смягчается и не уступает, – по-прежнему почти сердито мотая головой, будто в первый раз, будто они еще девчонка и мальчишка, а не прожившие двадцать семь лет в супружестве мужчина и женщина. Крупное тело Дементия быстро становится липким от пота, он тяжело дышит, но никогда не спешит. Когда твердый, как у юноши, член он вводит в промежность жены, иногда спереди, реже – сзади, та уже полностью готова и принимает мужа, как иссохшая в засуху земля впитывает в себя проливной дождь. Женщина вскрикивает, выгибается и подается навстречу, и когда Дементий медленно, но настойчиво подводит ее к высшей точке, жена, как правило, уже достигает оргазма.

После соития Дементий всегда с храпом засыпает, даже когда все происходит согласно добрым традициям в летний полдень под скирдой сена или после обеда в длинный скучный и вьюжный день. Если это не вечер, то Дементий спит всего полчаса, а то и меньше. Проснувшись, всегда помнит, как и что, и никогда не забывает мысленно поблагодарить Матерь Божью за то, что сохранила ему жену в добром здравии, сильной и страстной.

Так все было и этим августовским днем, вернее, утром.

Поднеся ложку с последними каплями супа ко рту, Дементий косится на жену. Ему хорошо известно, что третью тарелку просить не стоит. Да и зачем, ведь в шафрейке лежит булка с настоящим изюмом, ею запросто можно заполнить оставшееся пустым местечко в желудке. Бывает, что Дементий никак не может вспомнить, как зовут жену, может, и не знал никогда, но любит ее все равно.

«Веселая Энола» точно в то же время восклицает Пауль В. Тиббетс младший, находящийся на военном аэродроме Марианских островов.

– Мы будет звать ее Enola Gai – «Веселой Энолой». Как мою мать.

Через несколько дней закончится Вторая мировая война.

11 Чудское озеро – название озера происходит от древнего наименования славян, живших на территории Эстонии, и от широко распространенного названия финно-угорцев, которых называли чудью. Чудь, вульгаризм чухна, означает чудака, не такого как все, странного человека.

12 Этим указом были значительно расширены права старообрядческих и сектантских общин, не носивших «изуверского» характера.