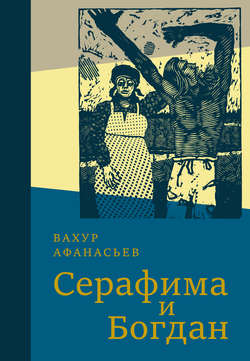

Читать книгу Серафима и Богдан - Вахур Афанасьев - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 1946

ОглавлениеНе пьяны эти люди, как вам показалось:

еще только девять часов утра.

Деяния апостолов 2:15

Красные Горы видны только тем, кто идут с моря. Те, кто идут с моря, никогда не задумываются о том, что, в сущности, это озеро, пусть и небольшие глубины которого, острые волны и своенравный лед требуют ежегодных человеческих жертв. Вдоль высоких обнажений красного песчаника тянутся привычные для Причудья деревенские улицы. Где-то выгоняют коров, квохчут куры, всё – как везде, тем не менее здесь есть поселок, получивший права города, издавна именуемый Красными Горами. Эстонцы называют его просто Калласте13.

За извилистой речкой высокий берег начинает снижаться. В небольшой бухте – лодочный порт, мастерская и торговый двор с холодильным погребом, где раньше скупали рыбу. Теперь здесь развевается красный флаг. Говорят, что скоро будет построен новый рыбопромышленный комплекс, но пока на лето даже не заготовлено льда. Хмельные мужики смолят большую моторную лодку. По виду сразу понятно, что многие из них заозерные иммигранты, русманы, как их называют за глаза.

Пимен и Меркул привязывают к причалу свою лодку. И хотя у обоих руки давно привыкли к веслам, ладони все-таки горят. Сдвинув шапки на затылки, юноши с двух сторон берутся за ящик с копченой рыбой. Стараясь шагать чинно и благородно, они направляются к центру городка, где уже сотню лет располагается рынок.

Вдоль дороги растут пыльные, еще не полностью отцветшие кусты сирени. Хочется запалить цигарку, перышком пропорхнуть через песчаные улицы, поболтать с женщинами и девицами, что вывешивают на веревки белье, кормят кур, достают из колодцев ведра с водой. Побродить, посвистывая, без цели и желаний. А домой вернуться только утром, это в лучшем случае. Или, может, вовсе развернуться? Взять лодку и подняться вверх по озеру! По ту сторону Красных Гор находятся Кодавере и Омеду – тамошние светловолосые девушки-эстонки поначалу встречают надменно и холодно, но вот добыть бы где мандолину, побренчать, попеть! В порту Омеду якобы затоплен немецкий флот – так говорят, но сам Меркул этого не видел. А по другую сторону от Омеду вытянулись длинные староверские деревни и городок Чёрный Посад – оттуда в старину было принято брать невест и оттуда же прибывали бедовые парни, задиристые и в любой момент готовые к драке. Война в какой-то степени усмирила все стороны, тем более что у многих там есть близкие и дальние родственники. Вот бы поехать туда, посмотреть, как люди живут, о чем говорят.

Да мало ли чего хочется, но отцовы наказы нарушить страшно, тем более что кое-какой свой интерес тоже намечается. Добравшись до центра, юноши испытали разочарование. Зря торопились – не перекинулись шуточкой ни с одной девушкой, не заставили покраснеть ее под шаловливым взглядом. И до чего же тошно осознавать, что в такой день раннего лета придется торговаться, искать то да сё. И чего тут слоняться, лелеять надежды, если даже махорки нет на самокрутку.

Лавки, аптека, дом ветеринара, полицейский участок и множество важных зданий сгорело, среди остатков стен торчат лишь печные трубы.

Жизнь, что бурлила на базарной площади, угасла, оскудела, ограничена теперь лишь самым необходимым. Нет здесь больше таинства городских товаров, радуги пестрых шарфов, ножей с резными рукоятками и блестящих блесен – всего того, что с детства запало в память Пимену и Меркулу. Никто не предлагает кур заморских пород и кроликов, исчезли барышники-цыгане с лошадьми, не видно икон и тонких восковых свечек.

С десяток продавцов рыбы от скуки то и дело подходят к воняющему затхлостью убогому барахлу, которое коробейники разложили на базарных прилавках. Один хуторянин в старомодных холщовых одеждах продает мед в сотах.

– Опоздали, – говорит Пимен, понурив голову. – С самого утра еще был кто-нибудь, а теперь…

– А ты бы шибче налегал-то – весла не макароны, пополам не треснут, – недовольно бурчит Меркул.

– Да я бы и налег, – бахвалится Пимен. – Да боялся, что загоню тебя до смерти. Не будет у нас никакого праздника, так и войдем в возраст… – У него совсем пропало настроение, даже цапаться неохота.

Нет в Чёрных Горах большого спроса на рыбу. Да, война унесла многих мужиков, но все-таки находится какой-нибудь родственник или хороший знакомый, который по доброте душевной нет-нет, да и подкинет рыбки на пропитание. Больнее всего катаклизмы ударили по «тонкой кости», по тем, кто сами рыбу не ловят, а за покупку могут заплатить только деньгами. Еще в немецкое время их было достаточно, а теперь вон сколько таких – кружат по рынку жалкие старушонки с узлами, завернутыми в платок, или с пучком зеленого лука для обмена за товар.

Пимен вздыхает, Меркул сплевывает наземь. Святой Николай свидетель – нет здесь сигов лучше и краше, чем у них! При еде надо быть осторожными с тонкими косточками, идущими от хребтины, но мясо… Оно наполняет рот нежным копченым вкусом, оно в меру жирное и в меру легкое, упругое, как стан юной девушки, сочное, как яблоки белый налив в последнюю неделю августа. Нашелся бы какой умный человек и заплатил хоть бы и деньгами за эту чудо-рыбу, а еще лучше, если сахаром и мукой – как иначе справить день рождения, случайно выпавший у обоих на этот самый день начала лета? Но как здорово отмечать такой день вместе с другом!.. Ведь нельзя сказать, что Пимен и Меркул – одно и то же имя, или Олимпий то же, что Еремей или Варлаам, однако именины все вместе справляют.

Надежда начинает окончательно угасать, да она и не просыпалась по-настоящему, но тут подъезжает запыленная «эмка»14, выпрыгивает шофер и с почтением распахивает дверцу. Выходит советский офицер, оглядывается, останавливается рядом с Пименом и Меркулом.

– Ну и как рыбка?

– Лучше всех! – отвечает Пимен и сам удивляется, как ладно это у него выходит.

Офицер спрашивает о цене. Не обратив внимания на предостережение во взгляде Меркула, Пимен заламывает приличную цену. Приподняв правое плечо, офицер лезет в карман. Заметно, что левой рукой он владеет с некоторым трудом. Шофер переносит ящик с рыбой на переднее пассажирское сиденье, и секунду спустя машина рвет с места.

– А ящик? – восклицает Меркул.

Пимен молчит.

– Послушай, а кто это был? Маршал, что ли? Погоны золотые, без просветов…

– Откуда я знаю! Лучше поищем сахару.

Но чуда не происходит – не помогают и хрустящие купюры. С большим трудом юношам удается выторговать у одного мужика с бегающими глазками пару кило леденцов. Конфеты они на глазок делят на две части и заворачивают в газету. Хуторянин, у которого они на сладкое покупают мед в сотах, не роняет ни словечка. Еще удается разжиться гречневой крупой, очень плохо очищенной от черной шелухи.

Под развесистой липой потягивают самокрутки местные босяки. Шуршит листва, блики света играют в пыли и пробегают по любопытным лицам.

Меркул набирается духа и обменивает купюру на табак. Пимен, не вынимая из кармана, пересчитывает деньги и с колебанием протягивает часть босяку. Еще прежде, чем они успевают отойти, тот тычет рукой в сторону кустов сирени, за которыми начинается переулок, и подмигивает. В кустах, под трухлявой колодезной крышкой полулежат бутылки с мутной жидкостью, плотно заткнутые бумажными пробками. Оборванец предлагает попробовать – самогонный дух бьет в ноздри, вышибает слезы из глаз. Цена, которую называет босяк, кусается.

– Ну что, берем? – спрашивает Меркул.

Пимен машет рукой и отходит.

– Да стой ты – праздник ведь!

– И чего приспичило, отдашь черту душу, еще и приплатишь за это, – сердится Пимен.

– Конечно, тебе что… а мне девятнадцать!..

– Ладно, делов-то… Что, я не прав?

Разобиженные друг на друга, они шагают к порту. На полпути Меркул разворачивается и топает назад. Пимен бежит за ним, хватает за плечи. Ватага ребятишек, гоняющая полусдувшийся футбольный мяч, с любопытством замирает: вдруг да полетят сейчас на землю шапки, подерутся чужаки, будет драка – все развлечение в этот тягучий и скучный день. Вот уже толкаются со злостью, один поднимает руку, но быстро ее опускает.

– Слушай, мы ведь курнуть забыли, – говорит Пимен, вытаскивая на свет божий пакет с махоркой. – Давай моего табачку. И тогда видно будет, может, и правда…

– Эдисон Васильевич!.. Эдисон Васильевич!..

Деревенскому дурачку Онисифору приходится пробежать за мотоциклом с десяток метров, прежде чем председатель тормозит.

– Ну, что у тебя?

– Уважаемый товарищ Эдисон Васильевич, – торжественно начинает Онисифор. – Имею, значит, желание заявление сделать!

Онисифор стоит навытяжку, руки плотно прижаты к бокам, на лице блаженная улыбка, после каждого слова по сторонам брызжет слюна. Морщась от брезгливости, Эдисон замечает на лацкане дурачка пятиконечную звезду неправильной формы, которую тот самолично вырезал из жестяной банки – уж не фашистские ли консервы? На шее повязана красная лента с заостренным как у галстука концом.

В переполняющем его искреннем энтузиазме Онисифор готов искоренять кулаков, строить школы и дороги, выловить из озера всю рыбу, пройдясь по нему гигантским тралом, осушить болота и с песнями выполнять нормы по зерновым, чтобы, позванивая орденами, шагать потом в колонне праздничных парадов. Эти мысли втемяшились ему в голову после посещения красного агитационного собрания, на котором он неоднократно пытался взять слово, но никто не хотел его слушать, слова не дали. В результате сам Эдисон Васильевич, не подумав о последствиях, объявил, что выступать могут только члены

партии.

Онисифор покашливает, прочищая горло, и выпаливает:

– Желаю вступить в ряды коммунистической партии! Да здравствует власть рабочих и крестьян! Да здравствует наш вождь, друг и учитель товарищ Сталин! Впредь во имя светлого будущего нашей коммунистической родины! Смерть фашистам!

Мотоцикл затарахтел и уехал. После услышанного Онисифор застывает в неподвижности, до него никак не доходит, что ему сказали, ибо даже от самого счастья отказаться легче, чем от прекрасной мечты о счастье, которая, как божественный облачный столп, манит к горизонту жизни, какой бы грязью ни был устлан путь. Вскоре деревенский дурачок начинает беспокойно метаться туда-сюда, наконец, между серыми покосившимися заборами сворачивает на тропинку, по которой в теплое время года ребятишки бегают купаться. В камышах прячется большой камень. Онисифор садится на него, судорога отпускает, мышцы лица расслабляются, и теплые слезы, смешанные с соплями, фонтаном брызгают из глаз и из носа. Долго плачет Онисифор, часто вскакивает, дико оглядывается вокруг, добегает до воды и возвращается назад. Так, значит, в партию не просятся, в нее зовут? Как мог Эдисон Васильевич сказать, что он, Онисифор, пока не дозрел? Вот же, у него и звезда на груди! Словно серая дождевая туча заползает под эту звезду, наполняет грудную клетку пронзительной тревогой. Кто-то наговорил на него, это точно! Кругом так много недоброжелателей, заспинных насмешников! Онисифор начинает успокаиваться, блуждающий взгляд стекленеет, слезы высыхают, только трясется нога и ходуном от плеча к плечу дергается голова. Он знает, что обида искупается только местью – понять бы только, кому мстить.

Дом предполагает наличие в нем сразу двоих, мужчины и женщины. И пусть Сергей Васильевич у старухи Глафиры всего лишь нахлебник, хозяйство ее заблестело, как шерсть хорошо откормленного бродячего кота. Крыша покрыта толем, окошки заново остеклены.

Из банной трубы поднимается дымок. При помощи мужских рук старушка наладила хорошие грядки, как и положено, – высокие и длинные, зеленеющие стрелками лука. Подперты и выпирающие из стен маленького хлева балки, и, словно узнав об этом, радостно хрюкает единственная свинья, набирает вес и растет, знай, корми.

Сергей подзывает курочку:

– Тяпа! Тяпа! Тяпа!

Он достает из висящего на стене мешка пястку зерна и кидает на землю.

– А чего кличешь так? – спрашивает Эдисон Васильевич.

– Ну, звалась так одна собачонка, там наверху, – машет рукой Сергей Васильевич в сторону севера.

– Ты что, собачьей кличкой курицу назвал?

– Ну да, она у меня первая, а собаки у нас и нет. Курица эта очень на собаку похожа. Тяпа-Тяпа! Видишь, откликается, идет, можно даже погладить ее. – Сергей протягивает свою короткую волосатую руку и пытается погладить курицу. Та ведет себя как все куры, пугается, отскакивает на пару шагов, у самой только одно на уме – на земле лежит то, что можно поклевать.

Эдисон достает из-за пазухи бутылку.

– Примем по маленькой?

Вообще-то он не большой любитель спиртного, пьет спокойно, знает меру, но сегодня какое-то особенное чувство нахлынуло, захотелось с кем-нибудь посидеть, поразмышлять вместе. С Раймондом не особо получается, а вот Сергей – он тоже с другого берега, почти свой человек. Старуха Глафира находит рюмки, отмывает – они разнокалиберные, одна намного больше другой. Мужчины пьют по очереди: большая, маленькая – меняются, маленькая, большая – меняются.

Глафира приносит вчерашнюю вареную картошку, посыпанную сверху зеленым лучком, ставит на скамью между ними разделанного копченого леща.

– Вот ты, Сергей, в людях понимаешь… Так скажи мне, – говорит Эдисон Васильевич, – что с Онисифором делать, ну ты знаешь, с этим… таким?..

– А зачем с ним что-то делать, пусть себе живет.

– Нет, я не о том. Конечно, пусть живет, только он хочет… Активный больно, в партию рвется. Видел, самодельными медалями себя обвесил? Коммунист. Поедет кто случаем мимо, неизвестно, как поймут… А то вдруг да и пойдет, куда следует, да наговорит, что в голову стукнет. – Эдисон вздыхает.

– Да не волнуйся ты из-за него. Не забрали немцы, не заберут и наши… Кто его слушать-то станет – всем ясно, что к чему. Говорят, он несчастный человек, проклятие на нем.

– Какое там проклятие… чокнутый просто, – отмахивается Эдисон.

– Нет, я вот… хоть и коммунист, но считаю, что проклятие – дело серьезное. Рассказывают, что была тут в старину церковь. Была и сгорела. Начали собирать всем миром деньги, чтоб новую построить, а прапрадеда Онисифора выбрали доверенным лицом. Хороший был человек, а поехал в город за жестью для крыши и почему-то запил там. Пил долго, пока не раскаялся. Не свои ведь деньги пропивал, церковные. Пришел грех замаливать, а от денег только половина осталась – батюшка, наставник ихний, предал анафеме его и весь его род до четвертого колена. Онисифор как раз четвертое колено, возможно, дети его и были бы нормальными, да кому охота от такого детей иметь. У Глафиры спроси – так говорят.

Эдисон Васильевич задумчиво наблюдает за курицей, копошащейся теперь в другом конце двора. У него внезапно возникает чувство, что делиться с деревенскими своими заботами – пустое дело. Говорят, говорят – это слово он слышит здесь постоянно. Понятно, деревенские нравы. А он все-таки почти городской, из-под Старой Руссы, родители трудились в водолечебнице, были людьми прогрессивными, отсюда и его имя. Он остался на сверхсрочную службу, другой работы не знал и до женитьбы еще не дозрел – в армии все было конкретно, на войне – тем более. А тут разговоры, слухи, даже интриги… В лесу шатаются бандиты, их поддерживает живущий вдали от озера народ, который говорит на непонятном языке. Надо наводить порядок, жить по-людски, но иногда кажется, что наряду с выполнением нормативов, рыболовством и даже с организацией врачебной помощи, наряду с отданными суровым голосом приказами, гораздо большее значение имеет то, что и как о тебе думают. Если просто раздавать приказы, деревенские вроде и подчиняются, но только повернешься спиной – словно кулаком в воду ткнул, круги сначала расходятся и сразу бесследно исчезают. Но сверху спускают предписания, надо держать нос по ветру, нельзя вожжи ослаблять.

Первого послевоенного волостного старшину, если официально, председателя райисполкома, предшественника Эдисона, забрали и увезли – за недостатки в идеологическом воспитании и возможную связь с бандитами. Эдисон после него вычистил кабинет и жилище, повыбрасывал пустые бутылки, осколки стекла, объедки – везде была грязь вперемешку с бумагами. Постельное белье пришлось сжечь – кровать оказалась заблеванной, подушка и одеяло сплошь в обугленных дырках от курева.

Из-за угла хлева появляется оправившийся Сергей Васильевич. Председатель сидит, опершись щекой на руку, и думает свою тяжкую думу.

– Послушай, командир, а знаешь, какая забота меня гнетет? Таракана я убил в сорок четвертом…

Эдисон вздрагивает, вопросительно смотрит на него.

– Убил, значит, а теперь он является ко мне во сне…

Председатель недоуменно трясет головой.

– Нет, ты послушай, командир… Является, значит, этот таракан, стоит на углу стола, а стол такой, складной, для военных походов… и вот он стоит с хлебной крошкой в лапах, смотрит с укором и спрашивает – а можно сверху маслицем намазать?

– Э-э-э? Сержант Сукшин, что вы такое несете?

– Такая вот история… Говорят, таракан может много недель жить без головы, потом помирает с голоду. А есть люди, всю жизнь живут так, будто и нет у них головы.

Отвлекающий град дурацких шуток прогоняет из души Эдисона Васильевича сгустившиеся там мрачные тучи. Хоть и глупо смеяться над ними, но он с облегчением выдыхает и улыбается.

Выпятив подбородок, шутник разливает по рюмкам последние капли. Славно звякает стекло, легко проскальзывает в глотку чистая монопольная водка.

– Азуник15, – вдруг с небольшим акцентом произносит на эстонском Сергей Васильевич.