Читать книгу Prueba de vestuario - Victoria Lescano - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

LA RUBIA MIREYA

ОглавлениеMecha Ortiz bajó a la platea del Teatro de la Comedia luego de un ensayo, deslizó su pelo moreno sobre la nuca y trazó un rodete imaginario; desde la oscuridad de la sala una voz le indicó: “No lo suelte, déjelo un momento así por favor” (Ortiz, 1980: 98). El pedido, digno del coiffeur Sydney Guilaroff, (6) fue deslizado por el director de cine Manuel Romero, quien pronunció ante la actriz:

Pensé en usted para el personaje femenino de mi próxima película, vine a proponerle hacer la Rubia Mireya en Los muchachos de antes no usaban gomina. Su Mireya tiene que ser una Margarita Gautier porteña, mañana la iré a ver a la radio para que me cuente. Un detalle es que tendrá que teñirse de rubio. (ibid.)

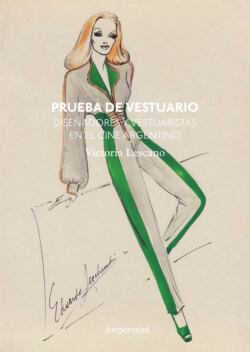

Figura 3. La Rubia Mireya (Manuel Romero, 1948) y el apogeo del estilo “tango”, en la actuación de Mecha Ortiz. Cortesía Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken.

En 1930, pese a que las sesiones de peluquería no eran el pasatiempo favorito de Ortiz, para su representación de Mireya debió teñirse con agua oxigenada diez veces seguidas hasta que su pelo incorporó los tintes rubios. “Fui a la peluquería. Una, dos, tres… hasta diez veces. Mi pelo no se ponía rubio como Romero quería. Al fin, tras tantas pruebas, me había quedado como crin, pero logramos el color deseado” (ibid.: 99). Cuando aparecieron las primeras tinturas comerciales, las usuarias solían irse de los salones de belleza con dolor de cabeza, y muchos peluqueros fueron demandados por sus clientes; no fue el caso de Mecha Ortiz. La creación de los tintes contemporáneos se debe al químico francés Eugène Schueller, fundador de la Fábrica de Tintes Inofensivos para el Cabello, que en 1909 devino L’Oréal.

Un peluquero acudió a la Pharmacie Centrale prometiendo 50 francos mensuales a quien le elaborara un tinte capilar eficaz y seguro. El encargo implicaba trabajar todos los días de ocho a once de la noche en un salón de belleza dedicado a tintes, cuyas clientas se referían al lugar como una fuente de juventud. Pero la relación con el peluquero se complicó y [Schueller] decidió continuar solo. Su primera prueba dio buenos resultados en el laboratorio, pero al testear en pelo vivo resultó infructuosa; en 1907 tuvo una nueva fórmula e ideó un modo para venderla. La fórmula fue tan buena que no tardó en tener a los cincuenta mejores peluqueros de París entre su cartera de clientes. (Brandon, 2013: 77)

El comienzo de Los muchachos de antes no usaban gomina (Manuel Romero, 1937) transcurre en 1906 en un salón de la clase alta porteña, en ocasión del vigesimoquinto cumpleaños de Alberto Rosales, representado por el actor Santiago Arrieta.

Al ágape asisten todos los integrantes de la familia Rosales, su prometida y también sus futuros suegros. La conversación pone en evidencia el tono hostil y los prejuicios de la mayoría de los comensales en relación con la cultura del tango, para en cambio elogiar la cadencia de los valses importados de Europa. Los padres de la novia se refieren a los rumores que señalan a Alberto Rosales como habitué de las casas de tango. Los dichos tienen un anclaje en la realidad: al terminar la cena, a escondidas de la familia y de su novia pero con la complicidad del compositor de tangos interpretado por el actor Florencio Parravicini, la fiesta de cumpleaños sigue en “Lo de Hansen”. (7)

Es allí donde se conocen y bailan por primera vez Alberto Rosales y la Rubia Mireya, una cocotte de la escena del tango personificada por Mecha Ortiz, caracterizada con toiles vamp, sombreros de rafia con el ala inclinada hacia un costado atiborrados de flores frescas. Pero el mandato familiar le gana al romance tanguero.

Cuando Alberto y Mireya vuelven a coincidir con ocasión del quincuagésimo aniversario del protagonista masculino en un bar de La Boca a la vieja usanza, Mireya viste harapos negros y un austero sombrero de paja raída. Sus andrajos son ridiculizados por los jóvenes asistentes a la milonga, pero en un gesto de hidalguía para con su padre, el hijo de Alberto Rosales defiende el honor de Mireya.

La escenografía del film fue realizada en los estudios Lumiton por el arquitecto Ricardo Conord. A la reconstrucción de la casa de tango se sumó otra: el simulacro de la calle Florida antes de que deviniera peatonal en su cruce con Cuyo, la actual calle Sarmiento:

Transitada por mucha gente, varios carruajes y escandalizada por la velocidad con que Varela Castex manejaba el primer automóvil que vieron los argentinos, sin olvidar a los voyeurs que se paraban en la esquina para disfrutar de reojo los tobillos de las chicas cuando subían al tranvía a caballo. También hubo amplitud escenográfica y bastantes extras en la evocación de una kermesse, una boîte, una retreta en la Plaza de Flores y un boliche boquense. Por supuesto, el gasto de vestuario fue récord en la naciente industria que visualmente salió de pobre con este premeditado despilfarro. (Di Núbila, 1998: 154-162)

El tango “Tiempos viejos”, escrito por el director Manuel Romero con música de Francisco Canaro, ofició cual himno y leitmotiv en el film Los muchachos de antes no usaban gomina. Santificado por las voces de Carlos Gardel, Hugo del Carril y Julio Sosa, el tango decía:

¿Te acordás, hermano, la Rubia Mireya,

que quité en lo de Hansen al loco Cepeda?

Casi me suicido una noche por ella

y hoy es una pobre mendiga harapienta.

¿Te acordás, hermano, lo linda que era?

Se formaba rueda pa’ verla bailar...

Cuando por la calle la veo tan vieja

doy vuelta la cara y me pongo a llorar.

Una hagiografía de la Rubia Mireya remite al sainete El rey del cabaret, de Alberto Weisbach y Manuel Romero, que se estrenó el 21 de abril de 1923 y tenía como protagonista femenina a Mireya, “una muchacha que gustaba de las noches con champagne, bailando tangos”. Mecha Ortiz asegura que el personaje existió, que se llamó Margarita Verdier, que fue hija de franceses y que creció en Uruguay. “Quienes la conocieron destacaron que, lejos de ser una vampiresa, se destacaba del conjunto de mujeres que frecuentaban esos lugares por su educación, su elegancia y sobriedad en el vestir”.

Pero también hay una relación que se desprende de un texto de Julio Cortázar donde se establecen analogías entre Mireya y las musas de los cuadros de Toulouse Lautrec:

Mireille subió esperanzadamente al paquebote que la llevaría a El Dorado del Plata; su historia del lado francés termina ese día, pero acaso se continúa de nuestro lado, y yo, que creo en la verdad de toda buena invención, estoy convencido de que años más tarde Mireille entraría en nuestra historia, por obra de un tal Manuel Romero. Estoy hablando de “Tiempos viejos”, un tango de Romero y Canaro; estoy hablando de una mujer que los muchachos de antes conocieron como la rubia Mireya. Porque a Mireille también pudieron pasarle las mismas, tristes cosas. Por eso, cuando Romero la evoca en los años veinticinco, la rubia Mireya anda ya por los cincuenta y es un harapo viviente; pero él la había conocido joven y hermosa en la milonga de Laura, en lo de Hansen, y su tango cuenta cómo se la quitó al loco Cepeda. De Mireille a Mireya hay el suave resbalón de una lengua criolla que no se preocupa demasiado por nombres extranjeros, de Mireille a Mireya no hay ninguna diferencia esencial, son una sola rubia, una sola mujer de la vida, un solo destino tristemente previsto por un gran pintor francés y meramente alargado por la suerte, por una salud de fierro y los buenos bifes criollos. (Cortázar, 1980)

La gomina que referencia el film había surgido de los ensayos científicos que en 1922 realizó con éxito el licenciado en Química José Antonio Brancato valiéndose de un compuesto derivado de la goma tragacanto, proveniente de árboles rusos. Su packaging advertía: “FIJADOR GOMINA. ASIENTA EL CABELLO. ÚNICO FABRICANTE BRANCATO”, y se publicitó mediante el dibujo de un hombre vestido de traje negro, camisa blanca y corbata a rayas, con la cabellera resplandeciente como consecuencia de la pócima.

Las primeras devotas de la gomina fueron las mujeres que se habían cortado el pelo à la garçonne. Algunos argentinos llevaron la moda a Europa, acompañada de los frascos de vidrio de gomina. En Francia hizo furor. Allí se encontraba el periodista porteño Octavio González Roura, quien trabajaba como corresponsal del diario Crítica. Ante la necesidad de generar ingresos, al hombre se le ocurrió crear la Societé Laboratoires Gomina Argentina. Para llevar a cabo la promoción del producto contó con una figura estelar, la de Carlos Gardel. (Balmaceda, 2018: 285)

La nueva versión de Los muchachos de antes no usaban gomina, dirigida en 1960 por Enrique Carreras, tuvo como costume designer a Horace Lannes, quien vistió a Susana Campos como la Mireya y también a sus coprotagonistas, Rodolfo Bebán, Osvaldo Miranda y Nora Cárpena. Los créditos del film documentan el acervo de la Sastrería Real y las creaciones del sastre Mario di Lemme.

La recreación del vestuario que hizo Horace Lannes llevó tres meses. En particular Susana Campos, en el papel de Mireya, vistió más de doce conjuntos, incluyendo vestidos de noche, de tarde y déshabillés. El trabajo fue meticuloso e incluyó piezas de época que fueron cedidas por familias patricias de la ciudad. (Alí, González y Rodriguez Riva, 2009: 5)

Figura 4. Póster de sala para Los muchachos de antes no usaban gomina (Enrique Carreras, 1969), remake de Carreras con vestuario de Horace Lannes. Cortesía Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken.

Un rescate similar de vestuario de época había acontecido en la versión original y fue denostado por la crítica:

Si usted llama buena evocación al hecho de que unas personas de buena familia extraigan de sus arcones los vestidos de los abuelos y que esos vestidos sean reales, estamos de acuerdo. Lástima que la otra distinción, que no es la de los trajes, sea imposible de fabricar. (Duck cit. ibid., 2009: 10)

En marzo de 1969 el remake de Carreras se exhibió en el Festival de Cine de Mar del Plata en el contexto de un homenaje a Manuel Romero.

El día 15 de marzo se realiza el cierre del festival, con una fiesta en el salón Versalles del Hotel Hermitage que se denominó “Una noche del 900”. […] Se proyectaron fragmentos de Los muchachos... […] y se repartió cotillón –bigotes y patillas–. […] El cierre del show consistió en un desfile de algunas actrices presentando el vestuario de Horace Lannes que las protagonistas llevaron en la película. La fiesta fue televisada. (Ibid., 2009: 3)

La impronta de Mecha Ortiz en la interpretación fue definitiva: en 1948, once años después de la escena del peinado que significó su iniciación en los tintes rubios, Romero la convocó para filmar La Rubia Mireya. Y allí la blonda interpretó a una joven de la burguesía que sale a festejar el final de la Primera Guerra Mundial por las calles de Buenos Aires. Mientras las recorre, es interpelada por una patota y rescatada por un jugador de póquer y sus amigos. El grupo termina en un salón de baile donde se canta y baila el tango. En ese lugar, ella no vacila: “Siento que esta música me gusta cada vez más”, reconoce.

Del mismo modo que la rubia Lorelei Lee, protagonista de la novela Los caballeros las prefieren rubias (1925), de Anita Loos, (8) en sus paseos sin pausa por los clubes nocturnos, las casas de juego y los barcos transatlánticos, la Rubia Mireya manifestó transformaciones en el vestuario. Como indicio de semejante metamorfosis, cambió los trajes austeros y de apariencia monacal y sumó los brillos, las transparencias, los volados y otros artilugios afines al estilo cóctel.

Como hemos visto, en sus vestuarios para el cine argentino, Tita Merello, quien nació en un inquilinato del barrio de San Telmo, legitimó los batones del arrabal. (9) No en vano se autoproclamó “la mujer del pueblo”. Los personajes de Mecha Ortiz tuvieron un cariz más extravagante, ya sea como actriz de cine o de teatro. Una enalteció al percal, el textil más democrático; la otra veneró las sedas, los paños nobles y los aigrettes. En ambos casos, los peinados, las tinturas y el arte del coiffeur contribuyeron a forjar imágenes icónicas, como había sucedido en el cine de Hollywood. En 1920, la actriz de cine mudo Louise Brooks santificó el pelo moreno y un corte bob que llevaba desde su infancia en Arkansas. Cuando se radicó en Nueva York y estudió baile en la Escuela Denishawn, acudió al atelier del peluquero Saveli. Tal como describió en su autobiografía: “Todo fue muy simple, el flequillo arriba de las orejas, la nuca muy marcada y los mechones cayendo sobre mis mejillas” (Brooks, 1982). Desde la comedia La jaula de oro (Platinum Blonde, Frank Capra, 1931), Jean Harlow fue pionera en llevar el pelo rubio platinado e inició un linaje que, desde el celuloide, honraron Marilyn Monroe y Brigitte Bardot, las Rubias Mireyas del cine foráneo.

1- La Sastrería Teatral y Cinematográfica Machado funcionó en la calle Viamonte 1026. “Los mejores modelos, los modernos disfraces”, advertía un aviso publicitario de 1942.

2- Casa de modas situada en la avenida Santa Fe donde diseñaban Marilú Dari de Squirru, la hija de la creadora de la muñeca Marilú, y también Sara Souto. Uno de los clásicos de la firma fueron los abrigos de paño con cuello de terciopelo creados para mujeres adultas y sus niñas.

3- En 1944, Carola de Renieri tuvo su casa de modas en la avenida Talcahuano.

4- Diseñadora y artista austríaca radicada en la Argentina, fue pionera en el uso de textiles folk y creadora de vestuarios pare cine.

5- Casa de modas de 1940, situada en la calle Esmeralda, donde se realizaron vestidos de alta costura y en especial trajes de novia. Auguste recibía a las clientas con su pequeña figura calzada sobre plataformas con moños y rodeada de perros caniches.

6- Peluquero inglés (1907-1997) que trabajó en Hollywood para el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer y peinó a las actrices Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Katharine Hepburn e Ingrid Bergman, así como a Cary Grant y Clark Gable. Fue el primer peluquero en aparecer en los créditos cinematográficos.

7- Situado en la avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta, en el Parque 3 de Febrero –también conocido como los “Bosques de Palermo”–, el Café de Hansen fue “uno de los míticos lugares en donde el tango vio la luz” (Berjman y Schávelzon, 2010: 219).

8- Publicada en Harper’s Bazaar, por entregas.

9- La experta en vestuario para tango Hilda Curletto, artífice de los atavíos para el espectáculo Tango argentino dirigido por Claudio Segovia y presentado en 1980 en París, Nueva York y Tokio, afirma que el conventillo fue uno de los primeros lugares donde el tango se bailó de modo espontáneo. Como consecuencia de ello, la gente iba vestida muy simple, llevaba vestidos de algodón y materiales populares. La estética cambió cuando surgieron milongas y lugares de categoría para ir a bailar o ver espectáculos. (“El tango como motivo”, entrevista propia publicada en el número 146 de la edición argentina de la revista Elle, junio de 2006, pp. 79-82).