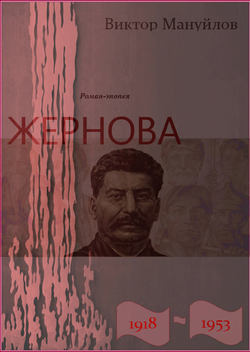

Читать книгу Жернова. 1918–1953 - Виктор Мануйлов - Страница 25

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Книга первая. Иудин хлеб

Часть 1

Глава 25

ОглавлениеОсенью 21-го Васька Мануйлович, самый младший сын Гаврилы, один из пяти Васек Мануйловичей и, надо думать, не последний, потому что у чумного Василия имелись еще неженатые сыновья, двое из которых служили в Красной армии… так вот, этот самый Васька, после которого у Гаврилы родилась еще девка, названная Марией, впервые отправлялся в школу.

Накануне старшая сестра Полина подстригла его вихры овечьими ножницами, мать вымыла Ваську в корыте, а утром нарядила в чистую рубашонку в синий горошек и новые порты, еще ни разу не надеванные. Все остальное было с плеч старших братьев, с их голов и ног, но тоже целое, с новыми аккуратными заплатками.

Перед выходом из дому Васька глянул на себя в рыжее зеркало, оставшееся от старых хозяев, и ему стало приятно – такой он был весь новый и на себя не похожий. Его старшие братья, Митроха с Алешкой, стояли рядом и смотрели на него с видом превосходства: они шли уже во второй класс. Правда, Алешка был старше Митрохи на год и мог бы идти уже в третий, но тятька почему-то решил, что Алешке спешить некуда и он должен подождать Митроху, чтобы ходить в школу вместе. Алешка, впрочем, в школу и не рвался, не видя в ученье никакого проку.

До родной деревни братья дошли пешком. Тут и идти-то меньше двух верст. Да и погода больно хороша. Алешка шагал посредине и степенно объяснял Ваське, почему нынче в школу ходить сподручнее (словечко это тятька подцепил на железке), а раньше – так одна морока. Васька, как и Митроха, знал это и без объяснений Алешки, но все равно слушал с интересом.

– В прошлом годе кажный двор выделял телегу о двуконь, чтобы отвозить учеников в Валуевичи. Ежли в семье один ученик – два дни в месяцу, ежли два – то, стал быть, четыре, а ежли три – стал быть, равняется… четыре прибавить еще два… равняется, стал быть…

– Шесть! – выпалил Васька.

– Знамо, шесть, – подтвердил Алешка и добавил с важностью: – Это я для проверки не враз счел, а так я быстро. – Он помолчал, поглядывая на братьев, но ни Васька, ни Митроха ничего на это не сказали, зная, с каким трудом давалась Алешке грамота. Да и опасно говорить-то: стукнет, чего доброго, по затылку, а рука у него тяжелая. – А ныне что? Ныне – ва-ажно! Ныне в самих Лужах школу открымши. Двух учителок из городу пригнамши. Страсть, как энти учителки ехать не хотемши, вот они и затужимши.

– Тятька сказывамши, быдто в городу-то голодуха: ни тебе хлеба, ни бульбы, собак и кошек всех поемши, – поправил старшего Митроха.

И тут же получил от Алешки леща.

– Не бреши! Вот настоишься в углу, узнаешь, ели там кошек или нет, – сопроводил своего леща Алешка наставлением. – И передразнил: «Пое-емши!»

– Так я так только, – оправдывался Митроха, растирая пятерней шею. – Не я ж выдумал про кошек. Бабка сказывала. И в школе буду говорить правильно: поели.

– Все равно брешешь! Эка дурень так дурень! Они, учителки-то, отродясь бульбу не емши. У них брюхо совсем не по-нашему устроено. Им конхвекты да кренделя! Во-о! И чтоб с маком и с энтим… как его… присыпка такая… такая сахарная… А ты, дурень, про бульбу. Эка бестолочь! Мало тебя тятька драл. – Алешке явно хотелось, чтобы кто-нибудь из братьев возразил ему, уж он бы дал леща, так уж дал, покрепче прежнего. Но братья благоразумно промолчали, поглядывая по сторонам.

– Да-а, вот какие дела-а, – протянул Алешка озадаченно. – Об чем это я вам сказывал-то? Вечно вы перебиваете, вечно лезете со своими глупостями. Слова сказать не дадите.

– Ты сказывал про то, что нынче в школу ходить стало сподручно, – напомнил Васька.

– Без тебя знаю. Подсказчик выискался! Дам вот щас! – И Алешка замахнулся на Ваську рукой, но тот проворно отскочил в сторону. – В классе, однако, подсказывать строго-настрого запрещается, – наставлял он. – Чуть подсказал кому – становись в угол. Ясно? И будешь стоять там, как тот дурень. Ты про это и думать забудь, а то учителка пожалуется тятьке, уж он тебя выпорет, так уж выпорет. Тятька-то… А сподручнее потому, что ездить теперя без надобностев, лошадь напрасно не гонять, от хозяйства не отрывать. Лужицким – так и подавно. Зимой можно и не одеваться. Выскочил из избы – школа-то вот она! Ва-ажно.

– Тятька сказывал, что однорукий Митрофан дюже недовольный был, что евоную контору обчество определило под школу, а самому оставило махонький закуток, – вставил Митроха.

– Это я и без тебя знаю, что тятька сказывал, – перебил брата Алешка. – Ты еще того не знаешь, что новую школу решили строить на погорелом месте, а мужики чураются и супротивничают: место это нечистым помечено. Там однорукий два раза горел, да еще анбар Гудымин. А только Касьян сказывал быдто, что все энто бабушкины сказки и энти… как его… предрассудки, что новая власть ничего энтого не признает. А Семка Гуревич, который возвернулся из Красной армии, сказывал, что никаких бесов нету. И нечистой силы тоже. А учителка сказывала, что и бога нету, – уже с опаской вымолвил Алешка и оглянулся по сторонам.

– Тише ты, дурень! – напустился на него Митроха. – Услышит еще! – и истово перекрестился. Братья тоже перекрестились троекратно и, сбившись в тесную кучку, продолжали путь молча.

Лес стоял мрачный, опустив отяжелевшие от листвы и хвои ветви; солнце, едва поднявшись над горизонтом, с трудом пробивалось сквозь дремучую чащу. На лугу, примыкающему к старому осиннику, куда братья еще вчера бегали за красноголовиками, стлался жидкий туман. Сорока выпорхнула из чащи, уселась на ветку сосны и застрекотала, предупреждая кого-то, что идут по лесу мальчишки и болтают невесть что.

Послышался скрип колес, фырканье лошадей, ленивое понукание, из-за поворота выполз обоз, везущий на помол зерно нового урожая.

Братья сошли на обочину и ускорили шаги.

Наконец дорога выбралась из лесу на вечно сырую луговину, легла на старую лежневку из сосновых бревен, повернула направо, от реки, и сразу же открылся косогор, а на нем деревня Лужи – темные избы, словно бородавки на голой коленке. И только чуть в стороне пять огромных разлапистых сосен, в косматых ветвях которых запуталось утреннее солнце. Чем выше поднимались братья по косогору, тем глубже утопали за ним крыши деревни, откуда доносились неясные звуки пробудившейся жизни, а солнце опустилось аж к самым корням старых деревьев. Но вот еще немного – и деревня как-то сразу выросла перед глазами, заполонила собой все пространство. И даже часть неба. Стук топоров, шарканье пил, скрип колодезного журавля, хлопанье дверей, кудахтанье кур, собачий брех, громкие голоса – все стало отчетливым, громким, навязчивым.

За весну и лето братья отвыкли от этих звуков. На мельнице все звуки покрывал шум падающей воды, шлепанье мельничного колеса и гул жерновов. Ну, разве что налетит ветер – тогда загудят недовольно сосны, и все остальные звуки сделаются маленькими, ничтожными.

Братья шагали по деревне в сторону сельсовета, где временно разместилась лужицкая школа. А новая школа – вот она! – сияет ошкуренными сосновыми бревнами, окна в ней огромные, словно двери, и сама школа высоченная, выше всех изб. Даже гудымовской. Несколько лужицких мужиков уже сидят на стропилах и тюкают топорами.

У мальчишек едва не отвернулись напрочь головы, пока они шли по улице и глазели на новую школу.

– Важная будет школа, – одобрил Алешка. – Почище местечковой.

И у братьев не возникло желания ему возразить.

Васька лишь две недели проучился в первом классе и был переведен во второй, потому что в первом ему было скучно. Здесь, правда, ему пришлось догонять остальных, особенно в арифметике, но через месяц он не только догнал, но и перегнал многих. Алешка с Митрохой с этих пор признали его первенство в учении и без зазрения совести списывали у него домашние задания.

* * *

В начале октября Гаврила проезжал через Лужи, направляясь в кузню, и повстречал учительницу, Наталью Александровну Медович. Он еще издали снял картуз и придержал лошадь.

Учительница, почти девочка, но, вместе с тем, чем-то напоминающая полячку Брониславу, остановилась и вежливо с ним поздоровалась.

– Добрый день, Гаврила Васильевич, – певуче произнесла она, да так, что у Гаврилы сладко заныло в животе. – Я давно собиралась с вами поговорить относительно вашего младшего сына Васи…

– Аль набедокурил что? – изумился Гаврила. – Так вы не сумлевайтесь насчет этого… насчет мер… Меры мы примем.

– Да нет же! Вы меня не так поняли, Гаврила Васильевич! Вася – очень прилежный мальчик. Конечно, как все дети… Но я совершенно не об этом. У вашего Васи явные способности к учению – вот что я хотела вам сказать. Особенно к математике и точным наукам. Конечно, со временем здесь, в Лужах, будет введено среднее образование, но я не знаю, когда это будет, а мальчику явно недостаточно четырех классов. Ему надо обязательно учиться дальше. У него может быть большое будущее, особенно если учесть, что советская власть взяла курс не только на всеобщую грамотность, но и на поиск и поддержку способных детей из рабочих и крестьян. Из Васи может получиться ученый человек, даже академик… Я это говорю вам совершенно серьезно! – воскликнула учительница, заметив на лице Гаврилы недоверчивую ухмылку. – Исходя из новейшей методологии профессора Перельмана, которая позволяет определить способности человека в раннем возрасте независимо от его социального происхождения, я со всей ответственностью заявляю вам, что Вася не просто способный ребенок, но в чем-то даже талантливый. Мне представляется – именно в точных науках: математике и физике. Да-да! И не стоит улыбаться! То есть, конечно, стоит, но, как бы вам сказать… Нынче дети, Гаврила Васильевич, это не столько собственность семьи, сколько достояние государства рабочих и крестьян. Только образованный народ может построить коммунистическое общество, в котором все люди будут приносить пользу в зависимости от своих способностей. Это я вам не свои слова говорю, а Маркса и Ленина, наших великих учителей.

– Премного благодарен вам, барышня-товарищ, на добром слове, – галантно раскланялся Гаврила, вспомнив, как кланялись барышням господа еще при старом режиме, решив таким образом доставить учительнице удовольствие. Но вышло это у Гаврилы по-шутовски, и лицо учительницы стало пунцовым. – У нас, барышня-товарищ, мельница. Мельницу нам эту обчество определило в вечное пользование. Нам на мельнице всякая пара рук не в тягость. И счет вести тоже надо, записи там всякие и энту… как ее… бухглактерию. Вот мы Ваську-то и направим, чтоб все эти счетные науки превозмог. Как же, мы, как есть его родитель, очень даже понимаем, об чем вы имеете такое рассуждение. Премного вам благодарны. Я вам и мучицы привезу. У меня помол наипервейший… – с гордостью прибавил Гаврила. – Жернова летось поменял, счас вот в кузьню еду, шкворень отковать требуется, чтоб не болталось. А вам блинки там, оладьи. У меня нынче и пчелы заведены, так можно и медку. Как же, как же, мы все понимаем, барышня-товарищ. – И Гаврила снова поклонился.

– Спасибо, Гаврила Васильевич, мне ничего не надо. Государство платит мне жалованье, у меня все есть, – застеснялась учительница и посмотрела по сторонам: не слышит ли кто посулов Гаврилы Мануйловича.

Гаврила догадался, что открыто учительница подарка не примет, а если как-нибудь так – вроде по случаю, скажем, на Наталью, – то вполне может принять: эвон какая худющая, кожа да кости. И Гаврила, сославшись на спешное дело, еще раз церемонно поклонился, прижимая картуз к груди, тронул лошадь, несколько шагов прошел из приличия рядом с телегой, а потом, натянув решительно картуз на голову, вспрыгнул на передок, зачмокал и затряс вожжами.

Наталья Александровна посмотрела ему вслед и покачала маленькой головкой. «Господи, – подумала она, – какая еще темнота эти деревенские. И таких Гаврил Васильевичей уже не переделаешь. Зато их дети… Молодежь просто необходимо оторвать от предрассудков, закоснелых традиций, которые есть безусловный тормоз для социалистических преобразований».

Наталье Александровне не терпелось увидеть плоды своего труда, которому она решила посвятить всю свою жизнь. Она, может, даже замуж не пойдет, останется старой девой, чтобы ни на что не отвлекаться от своего предназначения. А лет этак через десять-пятнадцать на месте Луж, с их серыми избами, покривившимися плетнями и сараями, возникнет нечто необыкновенное, нечто такое, что даже не снилось Вере Павловне из романа Чернышевского «Что делать?». Вот и Ленин на съезде комсомола говорил, что коммунизм наступит лет через десять-пятнадцать. А вот когда он наступит, тогда можно будет заняться и проблемами личной жизни. Ей в ту пору исполнится почти тридцать лет. Это, конечно, много, но не настолько же, чтобы… Некоторые выходят замуж и позже – и ничего. Вот и Петр Варнавский… Ему, разумеется, не хватает культуры, образованности, но он очень нацеленный товарищ, совершенно игнорирует личные вопросы, а лет через десять… может быть, и он тоже… Впрочем, думать об этом стыдно и недостойно члена Коммунистического союза молодежи.

Наталья Александровна вскинула головку и зашагала к строящейся школе, чтобы еще раз серьезно поговорить с товарищем Трофимом Кожанским, дядей Трофимом, местным умельцем, который руководит строительством новой школы, но руководит, как кажется учительнице, без должного энтузиазма и понимания возложенных на него задач.