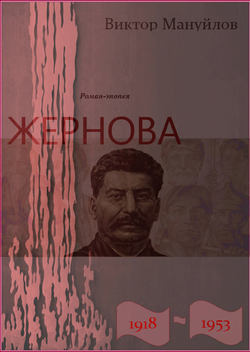

Читать книгу Жернова. 1918–1953 - Виктор Мануйлов - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Книга первая. Иудин хлеб

Часть 1

Глава 7

ОглавлениеДом оказался на месте, и Яков Емельянович был дома, вернее сказать, растерянно топтался посреди двора с фонарем в руке и рассматривал дверь конюшни, сорванную с петель. Рядом с ним стоял молодой человек лет двадцати, на голову выше его ростом, тоже держал фонарь, но смотрел в сторону, будто ему было все равно, что там с этой дверью. В стойле шумно фыркала лошадь и била в стену копытом.

Ермилов подошел бесшумно, как он умел ходить в любой обуви, будь то по земле, брусчатке или деревянному полу, остановился в трех шагах, тихо, без заикания, поздоровался, на него оглянулись, но ничего не ответили, и он стал ждать, когда Расторгуев освободится и обратит на него внимание.

Не трудно было заметить, что Яков Емельянович постарел, обрюзг, как-то даже потускнел, из него будто извлекли то, что составляло основу жизни, прикрыли тот фонтанчик, который делал его ярким и подвижным как ртуть.

Наконец он безнадежно махнул рукой и обернулся к Ермилову.

– Вы ко мне? – спросил безразличным тоном, поднял фонарь и вдруг встрепенулся, развел руки от изумления, будто хотел кинуться к гостю и обнять его, но не решился, одним этим непроизвольным движением напомнив прежнего Расторгуева, широко и радушно улыбнулся, но тут же и потух.

– Признаться, я полагал… – начал было он, но Александр Егорович чуть качнул головой, и Яков Емельянович замолчал, завздыхал, потом вспомнил о сыне, засуетился:

– Ну, ты иди, Ванюша, иди. Скажи Стеше, чтобы вздула самовар. Помоги ей. Ну, ступай, ступай, – и слегка подтолкнул рукой парня в плечо, взял Ермилова под руку, повел в сторону, к сложенным под навесом старым бревнам, – возможно тем самым, что помнил Ермилов, – сел на одно из них, посадил рядом гостя, задул фонарь – и темнота сгустилась вокруг них, тревожная и немая.

– Мда, вот уж кого не ожидал увидеть в такое время, так именно вас, – произнес Яков Емельянович, когда оба закурили ермиловского табаку. – А, между прочим, вас искали… в четырнадцатом-то. Вы, стало быть, только съехали, тут дня через два приходит один такой… из мастеровых будто… и начинает издалека расспрашивать о вас. И все, знаете ли, путается, путается… Я еще тогда подумал, что, действительно, вас как-то и невозможно описать: зацепиться не за что. Ну-у, а тут… (в темноте Ермилов расслышал, как Расторгуев усмехнулся чему-то)… тут у меня после вас другой постоялец появился, на вас так маленько смахивает, и вроде у него рекомендации есть, и все такое прочее, а я чувствую: филер, потому как все вынюхивает, высматривает, всем интересуется. Ну, я этому мастеровому-то и описал своего нового постояльца. Потом мне свои люди сказывали, что замечали их вместе: шушукались. А еще малость погодя пришел один… из жидков, кличку вашу назвал, просил, если появитесь, дать знать в аптеку, что недалече от Биржи. Нынче он в чека, на должности. В моей, кстати сказать, машине разъезжает. Фигура!

– А как фамилия?

– Фамилия-то? Вот дай бог памяти… Гори… Горизонтов. Да-да, Горизонтов! Иные, из жидков-то, любят себе фамилии выдумывать такие, чтобы вроде она и русская, и в то же время от русской чем-то отличалась бы, некой будто бы ученостью или там величавостью. Все у них с намеком, с подтекстом, как бы на два смысла: обмануть русского не только за грех не считают, а почитают за подвиг. Такой вот народец.

– А кто там еще, в Чека в этой?

– Ох, да разве всех упомнишь! Главный там Моисей Урицкий, среди большевиков фигура заметная, потом Бокий, вроде бы русский, а там кто его знает, потом… чухонцев много, иные по-русски ни бельмеса, а туда же… Ландскнехты… Да-с.

– Бокий, говорите? Не слыхивал о таком. А Урицкого встречать доводилось.

– Как же, как же! Приезжал как-то в мои мастерские решетки для окон заказывать. Пренеприятнейший тип, доложу я вам… Извините, конечно, за откровенность… Ну, сделали мы им решетки, а платить – не-е, и не думай! Такие вот у нас нынче порядки… А вы, значит… не знаю, как вас нынче звать-величать… простите за любопытство, не с ними? Не с большевиками?

– Я, Яков Емельянович, из Франции приехал. Воевал там в русском экспедиционном корпусе. Отпущен по ранению. Хотел бы у вас пожить, если можно, несколько дней, осмотреться. А звать меня… зовите Петром.

– Петром так Петром. Мне-то что. И пожить у меня можно. Вполне. Свободного места много. Только у нас сейчас домкомы и кварткомы, домовые и квартальные комитеты то есть. Требуют всех приезжих регистрировать. Но если на несколько дней, то можно и без этого, лишь бы глаза не мозолить. Да-а…

– Мозолить не буду. А с документами, если что, у меня полный порядок, – заверил Илью Емельяновича Ермилов. И добавил: – Меня уже проверяли. И не единожды.

– Да я ничего, так только… Из Франции, говорите? И как там французы? Не собираются революцию устраивать?

– Не заметно.

– Вот-вот… Да и куда уж им, французам-то: они все свои революции в прошлом веке устроили, наелись, поди, до отрыжки. А у нас о том лишь и талдычат, что о мировой революции. Вся, как говорится, надежда на нее… Значит, не собираются… И правильно, что не собираются… Ну а мы (в темноте развел руками, вздохнул) – что ж, мы живем пока. Вот девок своих замуж повыдавал, две живут при мне, зятья служат советской власти, старшая, Вера, в Новгороде; сын, Коля, в юнкерском учился, в прошлом году ранен был, теперь в Москве. А может, еще где: давно не пишет. Да и почта нынче… Да-а. Квартирантов у меня теперь нет: некому стало прятаться, сами теперь при власти. А поначалу-то хотели ко мне жидков подселить. Из Малороссии. Да те забоялись: место глухое, у нас тут иногда пошаливают лихие людишки. Вот и нынче… в конюшне дверь с петель сорвали, последнюю лошадку хотели свести со двора. Да только Лорд заржал, ну, мы за топоры – они и деру. Оружие, какое было у нас, власти забрали. Теперь оружия у кого только нет, только не у честных обывателей. Да-а, живем, значит…

– Город ужасно как обезлюдел, – поделился Ермилов своими впечатлениями.

– Что ж тут удивительного! Одни с голодухи в деревню подались, другие за границу, третьих постреляли – кого после Февральской, кого уже после Октябрьского переворота. Офицеры, студенты кинулись на юг – к генералу Корнилову, который, по слухам, стоит во главе белого движения. Рабочие, матросы, солдатня пошли в Красную гвардию. Правительство с Лениным уехало в Москву – тоже народу за собой потянули предостаточно.

– А что революция? – спросил Ермилов. – Большие бои были? – И пояснил: – На Западе всякое писали…

– Да какие там бои, прости господи! – махнул рукой Расторгуев. – В Февральскую в полицейских да жандармов стреляли, но все больше из озорства. Летось, когда народ на улицу вышел, стреляли больше и побили тоже. Большевиков арестовывали, дезертиров. Троцкого там, других каких. Ну, думали, угомонился народ. Иных и расстреляли под горячую руку. Тут и на фронте наступление началось. А только главного, из-за чего сыр-бор разгорелся, Керенский народу не дал. А народу нужен был мир и земля. Он, народ-то, устал и разуверился. Ему и агитаторов не нужно, он, как то дитя малое: вынь да положь, иначе хоть тресни. А тут, значит, с одной стороны – Советы, с другой – Временное правительство, дураки и краснобаи. Денег у Антанты назанимали, а отдавать чем? Народной кровушкой – больше нечем. Потому в октябре большевики так легко временщиков и свалили, что им держаться не на чем было. А что дальше будет, одному богу известно.

Поднялся с кряхтеньем, пригласил:

– Ну, пойдемте, Петя: самовар, чай, уже поспел. Комнату вам приготовим, с дороги-то, поди, да под русским небом, спаться будет мертвецки. А?

– Думаю, что так, – согласился Ермилов и спросил осторожно: – А как жена ваша, Елизавета Антоновна?

– Лизавета Антоновна моя… померла, – тихо, с придыханием ответил Яков Емельянович. – От тифа. Скоро уж год будет. Царствие ей небесное, голубице моей. – И закрестился в темноте, бормоча что-то неразборчиво.