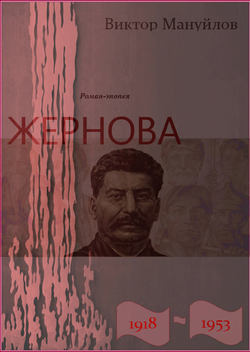

Читать книгу Жернова. 1918–1953 - Виктор Мануйлов - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Книга первая. Иудин хлеб

Часть 1

Глава 8

ОглавлениеНебо над Петроградом затянуто низкими облаками, они быстро текут со стороны Скандинавии, иногда окропляя землю мелким дождем. Как-то сразу и неожиданно повеяло близкой осенью. С тех пор, как в Питере встали многие заводы и перестали дымить почти все трубы, воздух наполнился запахами морских водорослей, рыбы и нечистот – верный признак разложения.

30 августа 1918 года. Пятница. Половина десятого утра. В это время Леонид Каннегисер пересек на велосипеде Дворцовую площадь и, оставив велосипед у входа в Комиссариат внутренних дел, вошел в вестибюль полукруглого дворца Росси. От двери он решительно направился к столикам для посетителей, сел у окна так, чтобы видеть площадь и лестницу, по которой служащие комиссариата поднимались к парадной двери, со скучающим видом достал папироску и закурил.

Швейцар некоторое время поглядывал в его сторону, но не заметив ничего подозрительного в поведении молодого человека, одетого в кожаную куртку, в солдатские штаны и ботинки с обмотками, в чем ходили многие совслужащие, переключился на других, в основном сотрудников комиссариата, которые торопливо проскакивали в дверь и спешили кто по лестнице, кто на лифте к своим кабинетам. Да и не входило в обязанности швейцара кого-то проверять и задерживать: на то существует охрана. Его дело – следить за порядком, если какой из посетителей начнет вести себя неподобающим для солидного заведения образом.

Молодой человек вел себя вполне прилично.

В начале одиннадцатого к подъезду подкатил открытый автомобиль, из него выбрался товарищ Урицкий, низкорослый и широкий, поднялся на несколько ступеней и пропал из виду. Затем к двери кинулся услужливый швейцар, распахнул ее, и Урицкий вошел в пустынный вестибюль. Он тоже был в кожаной куртке, галифе, но не в обмотках: на коротких и несколько кривоватых ногах его красовались настоящие хромовые сапоги бутылками, на голове кожаная фуражка, на носу пенсне со шнурком.

Швейцар, пропуская комиссара внутренних дел, склонился в почтительном поклоне. Урицкий проследовал мимо, не заметив, как и положено большому начальству, поклона ничтожного человечка, и пошагал к лифту, по-утиному переваливаясь с боку на бок. Не заметил он и молодого человека.

А тот, быстро встав, стремительно догнал Урицкого у самого лифта, на ходу вытаскивая из кармана тяжелый кольт, а вовсе не браунинг с отравленными и надпиленными пулями, потому что не дело дворянина опускаться до такой низости. Он мог бы окликнуть Урицкого, чтобы видеть его лицо, чтобы тот, в свою очередь, увидел свою смерть, но с тех пор, как по распоряжению этого человека были расстреляны его товарищи по Михайловскому артиллерийскому училищу, начальник питерской Чека в глазах Леонида перестал быть человеком, превратился в животное, в свинью, а свинью убивают ударом в затылок, нисколько не интересуясь знать ее впечатление от приближающейся смерти.

Леонид почти приставил дуло кольта к стриженому затылку комиссара и нажал спусковой крючок.

Раздался выстрел, гулко усиленный полукруглой пустотой вестибюля.

Ноги Урицкого подломились, он со всего маху грохнулся на пол, выложенный гранитной плиткой. Раздался почти деревянный стук головы, затем что-то коротко звякнуло в карманах.

Убийца стоял над поверженным врагом и тупо смотрел, как в жуткой тишине вокруг его головы расплывается, пузырясь, красная лужа крови.

Дико закричала женщина.

Каннегисер, очнувшись от этого крика, сунул револьвер в карман куртки, быстро прошел мимо швейцара, стоявшего истуканом с отвисшей челюстью, открыл тяжелую дверь, сбежал по ступенькам, сел на велосипед, пересек Дворцовую площадь и покатил по Миллионной улице. Ехал он не так чтобы очень быстро, а как ездят на велосипедных прогулках некоторые молодые люди, увлекающиеся всякими модными поветриями, навеваемыми с Запада. И уж во всяком случае не вызывал ни малейшего подозрения у немногочисленных прохожих.

Однако Леонид Каннегисер еще не успел доехать до здания, где недавно располагался Английский клуб, как сзади послышались крики и топот множества ног, затем раздалось несколько выстрелов. Пули вжикнули возле самого уха. Прохожие, наученные горьким опытом, кинулись кто куда.

Лишь один человек, в сером макентоше и с рукой в кармане, никуда не побежал, а продолжал решительно шагать навстречу Каннегисеру, и было во всей его фигуре что-то зловещее.

Они быстро сближались, и тут Леонид узнал в идущем навстречу бухгалтера из отцовской конторы Юлия Иосифовича Лепу, человека тихого и несколько странноватого. Правда, странность его трудно было определить двумя словами, однако не вызывало сомнения, что этот человек себе на уме и в каких-то обстоятельствах может предстать перед вами в самом неожиданном виде.

Раздумывать было некогда. Боясь, что его подстрелят как куропатку, Каннегисер соскочил с велосипеда, уронив его на мостовую, и кинулся в первый же подъезд. В его планы не входило ни умереть на мостовой, ни попадаться в руки чекистов. Более того, он собирался вечером сесть в поезд, следующий до Одессы. У него даже были приготовлены билеты.

Но из подъезда, куда он заскочил, охваченный паникой, другого выхода не было. Тогда Леонид кинулся наверх, надеясь найти у кого-нибудь приют, выгадать время, оглядеться.

На стук то в одни, то в другие двери никто не ответил. Дверь, ведущая на крышу, закрыта на замок…

Дернулся и загромыхал лифт…

Леонид кинулся вниз, снова стуча в квартиры. Одна из дверей приоткрылась, и он, оттолкнув пожилого господина, вскочил внутрь.

– За мною гонятся бандиты, – произнес Леонид, тяжело дыша.

– Чем же я могу вам помочь, молодой человек? – воскликнул господин, задирая вверх бородку и с испугом таращась сквозь очки на Каннегисера.

– Спрячьте меня! Во имя всего святого! Или, еще лучше, дайте мне во что переодеться. И я уйду.

– Но вас все равно схватят, – изумился пожилой господин, придерживая пальцем очки с единственной дужкой. – У вас на штанах капли крови! К тому же я видел в окно: там солдаты. Там, извините, Чека! И во что же я дам вам переодеться? На вас ведь ничего из моих вещей не налезет!

– Да, пожалуй, – согласился Леонид. И успокоился. Он понял, что ему не вырваться. Не Чека, так другие…

Через полчаса Леонид Каннегисер был схвачен, избит и доставлен в комиссариат внутренних дел.

* * *

– К-как то есть? – переспросил председатель «Северной коммуны» Григорий Евсеевич Зиновьев, медленно выбираясь из вместительного кресла. – Как то есть… у-уб-бит?

Он оперся обеими руками в крышку стола и, бледнея и покрываясь испариной, уставился на заместителя комиссара внутренних дел «Северной Коммуны» Глеба Ивановича Бокия, одного из немногих русских, оказавшихся в руководстве петроградской Чека, человека с испитым чахоточным лицом, лихорадочно горящими глазами, узкоплечего и плоскогрудого.

– Да, буквально два часа назад, товарищ Зиновьев. В вестибюле комиссариата. Убийца пытался скрыться, но был схвачен. Им оказался Леонид Иоакимович Каннегисер, юнкер Михайловского артиллерийского училища, сын известного инженера Иоакима Самуиловича Каннегисера. Причина, которая толкнула Каннегисера на убийство товарища Урицкого, выясняется. Арестовано еще несколько человек, могущих иметь причастность к убийству. Я распорядился пока не оглашать о случившемся… до выяснения обстоятельств. Я связался по телеграфу с Дзержинским, он выезжает в Петроград ближайшим же поездом.

Зиновьев медленно опустился в кресло, пробормотал:

– Вчера Володарского, позавчера Нахимсона, сегодня Урицкого… – И вдруг взвизгнул: – Кого следующего? Меня? Я вас спрашиваю, товарищ Бокий! Может, сегодня ночью начнется резня, может, всем нам осталось жить несколько часов? Что вы на меня смотрите? Надо что-то делать, что-то делать и не смотреть такими невинными уже глазами!..

– Мы ведем расследование, выявляем связи, привели в боевую готовность все преданные революции воинские части. Пока нет никаких данных, что готовится крупная акция против соввласти…

– Нет данных… У вас, видите ли, нет данных! А были у вас данные, что будет убит товарищ Урицкий? А Володарский? А все остальные? Я требую усилить охрану Смольного! Поставить пушки и пулеметы, окружить плотным кольцом латышских стрелков…

– Я уже отдал соответствующие распоряжения, – произнес Бокий сквозь зубы. – Мышь не проскочит. Разрешите идти и выполнять свои функции… если у вас нет других распоряжений.

– Идите, – махнул рукой Зиновьев и вытер платком квадратное лицо.

Ночью из Москвы пришла телеграмма о покушении на Ленина. В телеграмме было сказано, что рана смертельна.

В Смольном срочно собрались ответственные руководители Северной коммуны.

– Это конец… Это конец… – бормотал Зиновьев помертвелыми губами, вглядываясь в лица людей, собравшихся в его кабинете, точно отыскивая среди них убийцу, на сей раз уже своего собственного.

Все знали о патологической трусости Зиновьева, трусости, о которой ходили анекдоты и крылатые выражения вроде того: «Опасность миновала, товарищи! Будем же опять такими же смелыми, как товарищ Зиновьев!» Все знали, что Григорию Евсеевичу нужно время, чтобы придти в себя, а главное – нужен человек, способный в такие минуты произнести решительные слова и тем самым вернуть главе «Северной коммуны» хотя бы часть самообладания.

Таким человеком оказался Глеб Бокий.

– Нам нужны решительные ответные меры, – заговорил тот в напряженной тишине глухим голосом. – Вспомните французскую революцию! Вспомните беспощадный террор якобинцев! Беспощадный террор против всех врагов революции – вот что может спасти нас в настоящий исторический момент. Нам нужен якобинский террор!

– Да! – вскрикнул Зиновьев, брызнув слюной и клонясь вперед широким телом, точно очнувшись от беспамятства, заглушая криком страх и распаляя ненависть. – Нам нужен красный террор! Да, именно красный! Красный от ненависти и крови! Нам нужны гильотины на каждой площади, на каждом перекрестке. Чтобы ужас объял наших врагов… Как в библейские времена! Всех бывших офицеров, юнкеров, купцов, попов и прочих, и прочих… – всех, одним словом, взять в заложники! Всех расстреливать без суда и следствия! Всех! – Он захлебнулся своей ненавистью, вытер рот дрожащей рукой и тяжело плюхнулся в кресло.

Все понимали, что если не принять ответных и решительных мер, гибель неизбежна как для советской власти, так и для каждого из них, эту власть представляющих не в теории, а вполне реально. Следовательно, и ответные действия должны быть реальными. И все сразу же оживились, заговорили, посыпались практические предложения.

– Надо уже п`гочесать частым г`гъебнем все цент`гальные квайгталы…

– Ерунда! Надо хватать на улицах всех подряд!

– Ну, положим, не всех, – послышался чей-то решительный голос. И далее еще громче и увереннее: – А то и своих пегестгеляем.

– Стрельять нужна фсех, – врезался в разноголосицу голос с прибалтийским акцентом. – И ефрееф тоже.

Все сидящие уставились на большеголового человека с мягкими светлыми волосами, с льдистыми маленькими глазами, коротким носом и тяжелой челюстью. И человек этот, ничуть не смутившись, повторил еще раз:

– Да, фсех! И ефрееф тоже. Каннегисер – ефрей? Ефрей! Из этот факт делать прафильны фыфод.

Снова ожил Зиновьев. Он поднялся, опираясь кулаками в стол, оглядел собравшихся – и все замолчали. Заговорил поначалу хрипло, продавливая слова сквозь зубы непослушным языком, но постепенно голос его крепчал, произнося те единственные слова, которые все от него ждали:

– За каждую каплю крови наших товарищей – море крови наших врагов! За каждую загубленную бесценную жизнь революционера-большевика – тысячи жизней царских офицеров, генералов, сановников, жандармов, попов, буржуев и их прихвостней! И евреев, если окажутся вовлеченными в заговор против соввласти. Да! Вы предлагаете красный террор? Пусть будет «Красный террор»! Смерть врагам революции! – Потряс в воздухе кулаками, облизал узкие губы. И уже вполне деловым тоном: – Проскрипционные списки – ко мне на стол через два часа. И всех – к стенке! – Не удержался, взвизгнул: – К стенке! К стенке! Всех! Все-ех! Девять десятых России – к стенке! Остальных построить в колонны и… марш-маррршшш!