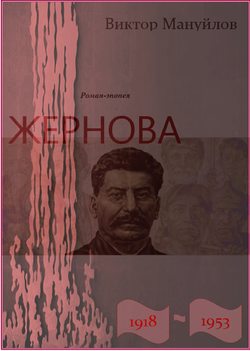

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга тринадцатая. Обреченность - Виктор Мануйлов - Страница 19

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть сорок седьмая

Глава 19

ОглавлениеЯ выбираюсь из своего сарая, иду в дом. На кухонном столе стоит стакан с молоком, накрытый горбушкой хлеба, – мой ужин. Конечно, мама принесет что-нибудь из железнодорожного буфета, но это когда еще будет. Я вздыхаю, беру тяпку, и начинаю окучивать картофельную ботву, чтобы картошки не вылезали из земли, потому что они зеленеют на солнце, в результате чего становятся ядовитыми. Потом я буду таскать ведра с холодной водой из ручья, наливать в бочку, чтобы вода прогрелась, иначе картошки вырастут маленькими заморышами.

Я тяпаю и тяпаю и думаю о Рае, которая не едет и не едет. Вообще-то мыслей у меня в голове нет никаких, но мне они и не нужны: я и без мыслей вижу, как она выходит из калитки и смотрит на меня испуганно-изумленными глазами. Потом я перестаю видеть все кроме картофельной ботвы и сероватых комочков земли. Ноги мои черны почти до коленей, ладони шершавы от мозолей. По лицу струится пот.

Вот что-то вывалилось из-под тяпки, я наклоняюсь и беру двумя пальцами змейку-слепыша, у которой я отрубил кончик хвоста. Змейка извивается своим медным телом, и я отпускаю ее в рыхлую землю. Ее так и зовут – медянкой. Она полезна, потому что ест всяких насекомых, которые едят нашу картошку. Еще несколько раз тяпнул – вот тебе медведка. Самое вредное насекомое для картошки. Она тут же начинает зарываться в землю, но не успевает – тупым концом тяпки я превращаю ее во что-то… не поймешь во что. А у нее, между прочим, большое пузо набито детенышами, которые, если бы выросли, съели бы всю нашу картошку.

Закончив грядку, я разгибаю уставшую спину.

И тут из-за ручья вдруг зазвучал знакомый голос, распевающий про сердце красавиц. И не во сне, а наяву.

Я так и замер с тяпкой в руках. А замер потому, что не знаю, что делать. Бежать к ручью? Позвать Раю? А что я ей скажу? Что все эти дни думал о ней, ждал ее? А зачем, спрашивается, думал и ждал? Вот она спросит меня, а что ответить? В романах и повестях мужчины знают, что отвечать. Более того, женщины им таких вопросов не задают, потому что им стыдно задавать такие вопросы: мужчина может подумать, что она, то есть женщина, хочет за него замуж. А она совсем даже не хочет, а потому что так принято, чтобы рожать детей. А все женщины этого ужасно боятся. И поэтому хотеть замуж никак не могут.

Все-таки делать что-то надо: ведь не зря же она там поет, совсем не зря: это она дает мне знать, что приехала. Я так ждал ее, так ждал…

И я иду к ручью на деревянных ногах. Ну, может, и не совсем на деревянных, как об этом пишут в книжках, а будто не на своих собственных – это уж точно.

Я спускаюсь на мостик, перекинутый через ручей, в котором плавают два алюминиевых бидона внутри камеры от автомобиля: один с борщом, другой с кукурузной кашей.

И пение сразу же стихает.

И вот она – Рая: стоит на своем мостике метрах в двадцати от меня, где тоже что-то плавает, стоит и смотрит в мою сторону. И я тоже смотрю, забыв обо всем на свете: о своих черных ногах и руках, черных полосах от пота по лицу, груди и животу, о своих невзрачных трусах, серых от времени и пыли. Стою пень пнем, не зная, что говорить. Такого со мной еще не было…

Нет, было – в поезде, когда мы возвращались из эвакуации. Но тогда мне было всего восемь лет, я только что закончил первый класс… но было всего лишь похожее, но совсем не такое.

– Привет! – говорю я почему-то хриплым голосом.

– Привет, – говорит Рая. И добавляет: – Вот я и приехала.

Я тоже хочу сказать что-нибудь еще, но в горле застрял колючий комок. Я пытаюсь его проглотить – ничего не выходит. Тогда я кашляю.

– Ты заболел? – спрашивает она.

Я мотаю головой и с трудом выдавливаю из себя:

– Не-ет!

И опять получается хрипло, как у старика.

А она смеется. Ветерок полощет подол ее коротенького, белого в горошек ситцевого сарафана, закатное солнце просвечивает его насквозь, Рая то и дело придерживает подол руками, чтобы его не подняло ветром вверх, и мне неловко смотреть на нее, будто она совсем голая и не знает об этом.

– Ты один? – спрашивает Рая.

– Один.

– Можно к тебе?

– Можно.

Рая срывается с места и бежит по косым плитам, которыми выложены берега ручья: два-три шага по одной стороне, два три шага по другой. Она с разбегу вскакивает на мой мостик, взвизгивает и хватается за меня обеими руками. И я, чтобы не упасть, хватаю ее за плечи. И оба мы замираем, прижавшись друг к другу. Я даже чувствую, как стучит ее сердце сквозь тонкий сарафанчик, – хотя, быть может, это не ее сердце стучит, а мое, – чувствую ее маленькие упругие груди, всю-всю ее чувствую, и мне становится стыдно оттого, что я вот так держу ее за плечи, что ей, скорее всего, неприятно это, потому что женщинам… то есть девушкам… ну, в общем, это совсем неважно, как их называть… всем им должно быть неприятно, когда вот так их прижимают к себе – неприятно и стыдно, раз они не муж и жена, хотя в книгах пишется, что как раз наоборот: приятно и не стыдно. Но то в книгах, там все выдумано, а это на самом деле и происходит со мной и с нею.

Однако Рая не вырывается, она, как мне кажется, даже еще приблизилась ко мне, хотя – куда ближе? – некуда. И глаза ее совсем рядом… Но самое главное – мне приятно держать ее за плечи, чувствовать ее тело, приятно и страшно.

И тут со стороны дома, где живет Степка Кузьменко, послышались приближающиеся голоса – и мы отпрянули друг от друга.

– А куда мы пойдем? – спрашивает Рая тихим голосом и смотрит на меня с напряжением и мукой, и даже губы ее шевелятся, будто она старается подсказать ученику, стоящему у доски, решение задачки, а ученик этот, то есть я, не понимает, что именно она хочет ему подсказать.

– Как куда? – удивляюсь я. – К нам.

– А у тебя и вправду никого нет дома?

– Правда.

И на лице ее сразу же исчезают напряжение и мука, она радостно порскает довольным, но сдерживаемым смехом, но тут же восклицает, всплеснув руками:

– Господи! Какой ты грязный!

Я почувствовал, как вспыхнуло от стыда мое лицо, как обдало жаром все тело. Особенно тыдно видеть на ее плечах следы моих грязных пальцев.

– Ты окучивал картошку? – пришла она мне на помощь. – Ой, я тоже сегодня утром окучивала. Тоже была грязная-прегрязная! У нас там земля – одна пыль. Эта пыль называется лёсс. Мы его с реки берем. После паводка… На нем хорошо картошка растет. – И, чуть помолчав: – Давай я тебе полью!

– Нет! Я сам! Ты иди пока… Я в ручье… Я только полотенце возьму…

– Так ты же грязный! – удивляется Рая. – Где оно у тебя?

– Висит на веревочке. У крыльца.

– Ты мойся, а я принесу.

И едва Рая поворачивается ко мне спиной, я кидаюсь в ручей, который мне по пояс, и начинаю усиленно мыться.

В нашем тесном жилище Рая держится осторожно, передвигается боком, выставив вперед руки, точно боится за что-нибудь зацепиться или уронить. Я усаживаю ее на свою кушетку, на которой теперь спит сестра, потому что сам я сплю в сарае, показываю ей свой альбом с рисунками, и она все удивляется:

– Это ты сам рисовал? Правда, сам? – и смотрит на меня почти такими же недоверчивыми глазами, как тогда, две недели назад, увидев меня напротив своего, то есть бабкиного дома.

– Конечно, а кто же еще?

– Ой какой ты-ыии… А я так не умею, – продолжает она удивляться.

Я не знаю, что сказать на ее удивление. И вообще не знаю, что надо говорить девчонке, которую столько ждал. И тут я вспомнил о давно мучившем меня недоумении и спросил:

– А почему ты все время поешь про сердце красавиц? Это же мужская ария.

– Ну и что? А музыка – она ничья, ни мужская, ни женская. Мне нравится, я и пою. А тебе не нравится?

– Мне? Мне не нравится. Она легкомысленная и пошлая, – ответил я, даже, пожалуй, несколько резковато. И тут же попытался смягчить свою резкость: – Впрочем, это твое дело. Я просто так спросил.

Рая помолчала, глядя на меня исподлобья, затем тихо произнесла:

– Я больше не буду. А что ты хочешь, чтобы я пела?

– Не знаю.

– Я придумаю что-нибудь. Ладно?

– Ладно, – согласился я, смущенный тем, что она так легко отказалась от своей песни. А еще я испугался, что она обиделась, возьмет и уйдет.

Смотреть больше было не на что, мы вышли из дому, и я показал ей свой сарай. Рая заглянула в него, неожиданно рассмеялась, нырнула в низкую дверь и уселась на подстилке, поджав под себя ноги. Я помедлил немного, тоже влез в свое логово и устроился напротив. Мы сидели так близко друг от друга, что чуть ли не касались коленками.

– Ты меня ждал? – спросила она шепотом.

– Ждал, – ответил я.

– Очень?

– Очень.

– Очень-очень?

– Да.

И опять она порскнула довольным и сдержанным смехом – и я уже догадался, что так она выражает свою радость.

И вдруг Рая откинулась и легла головой на мою подушку, вытянула ноги, слегка оправив свой коротенький сарафанчик, едва прикрывающий красные трусики, аккуратно разложила свои длинные косы у себя на груди.

Я тупо смотрел на нее, не зная, что мне делать. И ведь вот какая странность: на пляже сколько всяких девчонок и женщин в одних трусиках и лифчиках, но даже смотреть на них не хочется, а уж о том, что делать, и вопроса не возникает. А тут…

А Рая, протянув руку, взяла мою, потянула к себе, прошептала:

– Ложись рядом.

Я осторожно лег на спину, боясь пошевелиться. А она повернулась ко мне и положила мне на плечо голову, стала водить пальцем по моей ключице.

– Тебе не тяжело? – спросила она.

– Нет, – ответил я одним дыханием и робко приобнял ее за плечи одной рукой – и она не заругалась, не сбросила моей руки, будто так и надо. Более того, она взяла и положила на меня ногу, согнутую в колене – там, где трусы. А там, где трусы… но ее это почему-то не удивило.

– А мы с папой и бабушкой ездили в Туапсе, – произнесла она и вздохнула. Помолчала немного и пояснила, заглядывая мне в глаза: – Поэтому я и не приехала сразу. И ты знаешь, меня там чуть не украли…

Голос ее задумчив, и мне показалось, что она жалеет, что ее не украли. И все-таки я удивился и даже голову откинул назад, чтобы лучше видеть Раино лицо.

– Как это – чуть не украли?

– Это не в самом Туапсе, а в горах. Там живут бабушкины родственники. Они адыгейцы, у них обычай воровать девушек…

– Ты же еще не девушка… – изумился я.

– А кто же? Вот глупый, – шепнула она мне в ухо. – Мне уже пятнадцать.

– И что?

– Что и что?

– Ну-у, чуть не украли…

– А-а! Они пришли, а дядя Шамиль выстрелил из ружья – и они убежали.

– А почему ты решила, что они приходили красть именно тебя? Может, они вообще…

– Вот глупый, – смеется Рая и проводит пальцами по моей щеке и по губам, отчего мне становится так жарко, что я даже вспотел и почувствовал, что мне хочется чего-то непонятного. – Значит, я кому-то понравилась, – продолжает Рая задумчиво, – и он решил взять меня в жены.

– Ты же только шестой закончила…

– Ну и что? Женщине и не нужно образование. Женщина рождена для семьи. Понятно?

Она произнесла эти слова с такой убежденностью, что спорить не имело смысла. Я еще больше отупел от этой убежденности и собственного разочарования, потому что… как же так – не учиться?

А Рая приподнимает голову. Глаза ее кажутся большущими, в полумраке они мерцают загадочно и странно, как, наверное, у Беллы, у той, которую Печорин… Она слегка отстраняется и велит, дыша мне в лицо медом:

– Закрой глаза.

Я закрываю глаза, не переставая между тем удивляться, что ей так много лет и что мне почему-то приятно ей подчиняться, при этом во рту у меня совсем пересохло, а в голове, будто птица в клетке, бьется настойчивая мысль, что сейчас что-то будет – что-то из того, о чем пишут в книжках, что случается между взрослыми, и я не знаю, хорошо это или плохо, хотя среди мальчишек, особенно тех, что постарше, всякое говорят про любовь и про то, как она происходит очень нехорошими словами. Я тоже знаю эти слова, даже по-грузински и по-армянски, но все это слова существуют отдельно от реальной жизни, и когда кто-то их произносит, мне становится стыдно.

Я лежу с закрытыми глазами, но при этом слышу все шорохи. Вот Рая садится, возится с чем-то, что-то шепчет не по-русски. Вот она снова ложится на спину, бок о бок со мной, требует, чтобы я, не открывая глаз, повернулся к ней лицом. Затем берет мою руку, кладет на что-то теплое и мягкое, прижимает мою руку своей и замирает, а я сразу не могу понять, что это такое, и лишь пошевелив пальцами, догадываюсь, что это ее грудь… и без лифчика. Я чувствую твердый сосок, тупею окончательно. И открываю глаза.

Рая лежит, запрокинув голову и крепко смежив веки, рот ее полуоткрыт, влажно блестит белая полоска зубов, на шее часто бьется синяя жилка, все тело ее напряжено, сарафан расстегнут до самого низа, обнажен плоский живот и красные трусики, моя ладонь прижата к ее правой груди, а другая грудь, молочно-белая, выглядывает из-под руки розоватым соском.

Все это так неожиданно и удивительно, что я никак не могу выйти из окоченелости. Наверное, я должен поцеловать Раю, но не уверен, понравится ли ей это, однако, задержав дыхание и преодолев какую-то внутреннюю преграду, медленно приближаю к ее лицу свое, слегка касаюсь своими губами ее полуоткрытых губ.

Я еще никогда никого не целовал. Кроме мамы, папы и сестренки. Но это, конечно, не в счет. И меня никто из чужих не целовал.

Губы у Раи мягкие и влажные. Никакого удовольствия от этого поцелуя я не испытал. Наверное, я неправильно целуюсь. В кино, особенно в американских, которые взяты в качестве трофеев, целуются подолгу: как прилипнут друг к другу, так и не отлипают по целой минуте. Даже противно смотреть. Может, и мне попробовать так же?

И я прижимаю свои губы к ее со всей силой.

Рая замычала, помотала головой, я поднял голову, уставился на нее, не зная, что делать дальше.

– Поцелуй вот здесь, – прошептала она и потянула мою голову вниз, к груди.

Я послушно касаюсь ее груди губами, в одном месте, в другом, в пахучей ложбинке, потом тихонько беру губами сосок и провожу по нему языком. Скорее всего, нечаянно, – и Рая вдруг вся изгибается, запускает в мою кудлатую шевелюру пальцы обеих рук и шепчет прерывистым шепотом:

– Еще! И еще! И здесь! И здесь тоже!

Я чувствую, что ей это нравится. Но вот что удивительно: и мне нравится тоже. И я целую еще и еще, слегка прихватывая кожу губами, а руки мои, сами по себе, без всякой моей воли, шарят по ее обнаженному телу и, точно обжегшись, отскакивают от трусиков. А она толкает мою голову как раз туда, вниз, и я целую ее напряженный живот, от которого пахнет какими-то цветами. И тут Рая хватает меня за руки слабыми своими руками, и я понимаю, что дальше нельзя, и возвращаюсь к ее груди, к шее, губам… Теперь и она целует меня, словно щиплет своими отвердевшими губами, я как-то и не заметил, что лежу на ней, а ноги ее, согнутые в коленях, сжимают мои бедра, руки шарят по моему телу, все ниже, ниже… – и это почему-то меня пугает, да и ее тоже, она отталкивает меня и отворачивается к стене.

Я сажусь, обхватываю колени руками, стараясь не смотреть в ее сторону, не понимая, что сделал ей плохого, что она вдруг стала такой непреступной. Но из моих стараний не смотреть ничего не получается: глаза сами по себе обшаривают ее тело с поджатыми ногами, красные трусики, голую спину с едва заметными полосками от бретелек. Я бы и еще целовал ее грудь и ее самое, но, наверное, нельзя так много с первого раза.

Ее скомканный сарафанчик лежит рядом – даже удивительно, когда это он успел сняться. Я взял его, расправил и осторожно накрыл им Раю. Но она вдруг резко повернулась, прыснула своим сдавленным смехом, вцепилась в меня, как кошка, и повалила на спину.

– У-у, какой ты! – прошипела мне в лицо, а глаза смеются, и губы припухлые раздвинулись от уха до уха, и зубы сверкают, и розовый язык… Теперь я прижимаю ее тело к своей груди, весь мир вместе со мной растворился в ней – неописуемый восторг охватывает меня с ног до головы: ничего более восхитительного никогда до этого я не испытывал.

Рыбой форелью Рая выскользнула из моих объятий, села в стороне, приводя себя в порядок. А мне и приводить себя в порядок не нужно: на мне ничего, кроме трусов нет, а вот что делать с тем, что оттопыривается под трусами, я не знаю, поэтому сижу, зажавшись, не шевелясь, и смотрю, как она, поправив свои черные косы, застегивает пуговицы сарафана – и под ним исчезает все, что я только что целовал.

– Пойдем к нам на черешню, – вдруг предлагает она, когда мы выбрались из сарая.

– Как это? – не понимаю я. – А твоя мама?

– Ну и что? Она не рассердится. А черешню все равно девать некуда. Осыпается…

– Мне картошку окучивать надо, – говорю я, хотя, конечно, картошка могла бы и подождать. Дело вовсе не в картошке, а в том, что… Как же это так: после всего, что с нами случилось – и на черешню? Это не вмещается в моей голове. И не только это. Все, что произошло, туда не вмещается. Что-то во всем этом неправильное, в книгах я о таком не читал. Ни у Тургенева, ни у Чехова, ни у Шолохова. То есть у Шолохова есть, но без подробностей. Разве что у Мопассана, но там ведь взрослые, а мы… а мне… а мне всего лишь четырнадцать будет только в ноябре…

Наверное на моем лице что-то Рая увидела такое, что тут же потухла, опустила голову и сказала:

– А я послезавтра опять уезжаю к бабушке.

– И больше не приедешь?

– Не знаю… А ты хочешь?

– Да! – выдохнул я, испугавшись, что это может не повториться.

– Я постараюсь, – сказала она с лукавинкой в глазах. – И, потом, у нас с тобой еще сегодня и завтра. Вот. Хочешь, пойдем вечером на море?

– Хочу. А когда?

– Когда стемнеет.

– А где тебя ждать?

– Я сама приду.

Помахала рукой и пошла.

Я смотрел ей вслед и удивлялся: неужели только что было между нами все то, что было? И боюсь называть это каким-то определенным словом. Я даже, скорее всего, не знаю такого слова, и уж точно это не любовь: любовь – это нечто другое, стеснительное и робкое. В то же время я горд, что эта девочка, может быть, из-за меня не захотела, чтобы ее украли…

Вылив на себя ведро холодной воды, я иду в огород окучивать картошку. И это тоже странно и необъяснимо: после всего, что было, – окучивать картошку. Все равно, что лезть на дерево и рвать черешню. Разве так бывает? Разве так можно? И вообще, разве можно нам… в таком возрасте? Что бы сказал Павка Корчагин, если бы я рассказал ему об этом? Конечно, я бы не рассказал даже и ему, но если предположить? Наверное, он бы не одобрил, потому что… Хотя сам он с Тоней Тумановой… но у них ведь такого не могло быть, у них все было не так, как у нас с Раей… Я, наверное, сам виноват, что разрешил ей… хотя это так приятно, что не знаю как… Может быть, у всех так бывает, только все об этом молчат, потому что стыдно и неприлично. Нет, лучше ни о чем не думать. А то, как говорит мама: задумаешься и не раздумаешься.