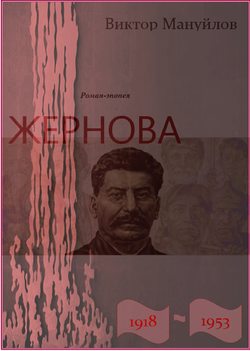

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга тринадцатая. Обреченность - Виктор Мануйлов - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть сорок седьмая

Глава 8

ОглавлениеПленум открыл Фадеев. И совершенно неожиданно для Алексея Петровича, как, впрочем, и для многих других, присутствующих в зале, в своем вступительном слове обрушился на космополитов, этих злостных рассадников буржуазного мировоззрения, идеологии и культуры на советской, социалистической почве, представляющих особую опасность для еще не окрепшей идейно и нравственно советской молодежи. Но и он ни разу не произнес слово «патриотизм», утверждая, что советскому народу особо нечему учиться у Запада с его гнилой идеологией и упаднической культурой, что практически во всех областях человеческой деятельности русские ученые и инженеры доказали, что им по плечу любые теоретические и практические задачи, что русская земля может рождать «не только собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов», но и Ломоносовых, Яблочковых, Поповых, Менделеевых и прочих и прочих. Не говоря уже о Пушкиных, Толстых, Достоевских, Чеховых, Маяковских, Чайковских, Мусоргских, Репиных и Суриковых.

За своей спиной Алексей Петрович услыхал громкий шепоток и презрительное хмыканье:

– Ни тебе Блока, ни Малевича, ни Пастернака, ни Мейерхольда… Типичный образчик национализма и шовинизма.

– Сашка себя изжил. И в «Молодой гвардии» у него одни русские. Даже хохлов – и тех раз-два и обчелся.

– Пора ему на покой. Нужен человек, лишенный всех этих националистических предрассудков.

– Симонова надо…

«Вон оно что! – удивлялся Алексей Петрович, не оборачиваясь. – А я-то думал…»

Если честно, то Симонов Задонову нравился больше, чем Фадеев. Во-первых, он был моложе; во-вторых, его стихи читали на фронте даже малограмотные солдаты. Правда, статьи его и репортажи с мест боевых действий грешили подчас шапкозакидательством, но его пьесы о войне несли на себе печать размышления над происходящими тогда событиями, были близки и понятны Алексею Петровичу, хотя в этих пьесах ощущалось стремление угадать официальную точку зрения или подладиться под нее.

А если еще более честно, то Задонову было все равно, кто командует Союзом писателей, потому что знал: кто бы ни командовал, а главный начальник сидит в Кремле, и без его решения, без его воли ни Симонов, ни Фадеев, ни даже те же Гуревич и милейший Иван Аркадьевич шагу ступить не смеют, а уж рот раскрывать – так тем более. И вот получается, что драка идет не по поводу количества патриотизма или космополитизма в литературе и прочих вещах, а за то, кто будет рулить Союзом писателей. И в какую сторону, если иметь в виду, что товарищ Сталин стар и долго не протянет.

Алексей Петрович смотрел на людей, сидящих за длинным столом президиума и угрюмо взирающих прямо перед собой, и никак не мог определить, о чем они думают и за кого стоят. Больше других его привлекал Михаил Шолохов, которого Задонов считал самым выдающимся писателем нового времени, а его роман «Тихий Дон» ставил в один ряд с «Войной и миром» Льва Толстого. Все остальные оказывались далеко внизу. И сам Задонов, увы, тоже. Правда, Алексей Петрович еще надеялся, что он свое наверстает, потому что и годы позволяют, и знание жизни, и литературный опыт, но что-то ему говорило, что эти надежды несбыточны, что свое время, когда еще бушевала в груди безоглядная дерзость, он как раз и упустил. Но ведь случаются же чудеса, и еще как случаются. Почему бы и с ним такому чуду не свершиться в ближайшие годы тем же романом… ну хотя бы о любви, который зреет в нем и никак не созреет…

После Фадеева выступил Симонов и, ни на кого конкретно не нападая, обрушился на патриотов в духе статьи Гуревича, вкладывая в каждую фразу столько сарказма и юмора, что впору тащить его речь на эстраду.

Если бы Алексей Петрович перед пленумом не побывал на Первомайской в мастерской по ремонту часов, он бы слушал Симонова столь же невнимательно, как и Фадеева. Но разглагольствования Ивана Аркадьевича его насторожили, на глаза его будто одели специальные очки, на уши – фильтры, отчего он видел теперь людей в другом, более мрачном, свете, слышал только хорошо упакованные в сарказм и юмор наскоки на самого себя, на русского писателя Задонова, человека и патриота, на то, что всегда составляло основу его мироощущения, что было его кровью и плотью, кровью и плотью его народа. И обычные его добродушие и скептицизм постепенно сменились досадой и глухой враждебностью.

После Симонова на трибуну полезли другие – и началась такая свара, что уже и не поймешь, о чем кричат маститые и так себе, чего добиваются. То есть, последнее-то как раз и было понятно: тот, кто перекричит, получит все преимущества в журналах и издательствах, тот чаще будет ездить по домам творчества, за границу, может обзавестись лучшей квартирой и дачей, выгнав оттуда своих противников. И Алексей Петрович, почувствовав, как гадливость сжимает ему грудь, тихонько выскользнул из зала заседания, ушел в курилку, сел там в продавленное кресло и закурил свою трубку.

«Вот жили Пушкин, Толстой, Лермонтов, тот же Достоевский и другие без всяких союзов писателей, писали то, что считали нужным, и ни на кого не оглядывались. Но появились «западники» и «славянофилы», началась между ними грызня, однако еще не до такой степени, чтобы одни диктовали свои взгляды другим. А при советах сбили в одну кучу и правых и левых, и талантливых и бездарных, умных и дураков, желтых, красных, зеленых и прочих – нет им числа, и все должны дуть в одну дуду. И что из этого оркестра получится? Ясно одно, что дураки и бездари сплотятся еще теснее и продолжат охоту на талантливых и умных. И что теперь делать писателю Задонову? Писать в стол? Так ведь и в стол могут залезть, а не только в душу… Жаль, Алексей Толстой рано умер: не с кем отвести душу…»

* * *

Задонов докуривал свою трубку, когда в курилке появился Шолохов, огляделся с порога, затем решительно направился к нему, подошел, спросил, щуря глаза и собирая вокруг них лукавые морщинки:

– Вы, случайно, не Задонов?

– Задонов, – ответил Алексей Петрович, вставая. И, усмехнувшись: – Именно что случайно.

– Давно хотел с вами познакомиться, товарищ Задонов, – произнес Шолохов, широко улыбнулся и протянул руку. – С удовольствием читал ваши книги и следил за тем, как вас ругают. У нас на Руси писатель только тогда становится настоящим писателем, когда его обольют помоями, вывозят в грязи и выставят на всеобщее обозрение. Так что рад поздравить вас с тем, что вы все это прошли и не согнулись.

– Спасибо, Михаил Александрович, – поблагодарил Алексей Петрович, глядя в улыбающееся лицо Шолохова. Он пожимал его руку и думал, что эта случайная встреча как бы предопределена самой судьбой, что сам бы он никогда к Шолохову не подошел, не искал бы его близости, имея в виду его странную близость к Кремлю, его более чем удивительную способность стоять вровень с кремлевскими небожителями… несмотря на свои весьма еще молодые годы и довольно спорную с идеологической точки зрения определенных кругов и того же Ивана Аркадьевича книгу о донском казачестве.

– Я рад познакомиться с вами, Михаил Александрович, тем более в такой неформальной обстановке, – произнес Алексей Петрович. – И признателен вам за то, что именно вы проявили инициативу: сам бы я не решился.

– Ну, не будем считаться, – ответил Шолохов, отпустив руку Задонова. Он сел напротив, достал из портсигара папиросу, закурил. Затем, усмехаясь чему-то, заговорил своим глуховатым голосом:

– Вот так вот ходят люди поодаль друг от друга, чувствуют взаимную тягу, но именно эта тяга и удерживает их от сближения. А, казалось бы, чего проще: подошел и сказал: вы мне симпатичны, давайте дружить. У детей это легко получается и непринужденно… А? Как вы на это смотрите?

– Совершенно с вами согласен, – произнес Алексей Петрович. – Почти так же я познакомился с Алексеем Николаевичем Толстым… царство ему небесное. А до того и в одних местах случалось быть, и в одно и то же время… Но времена нынче не те, что были, скажем, при Льве Толстом. В Красную поляну шли запросто и не считали это нахальством, а главное – не боялись, что их заподозрят в какой-то крамоле…

В курилку вошло сразу несколько человек, Алексей Петрович оборвал незаконченную фразу, Шолохов, поморщившись, смял недокуренную папиросу, поднялся, взял Задонова под руку и, когда вышли в коридор, предложил:

– Давайте, Алексей Петрович, где-нибудь встретимся, посидим, поговорим. Если у вас есть время и желание…

– С удовольствием.

– Вот и хорошо. Только не здесь, а где-нибудь, где потише и поспокойнее.

– А если у меня дома?

– Ну, зачем же обременять хозяйку? Вы Москву лучше знаете, выбирайте.

Алексей Петрович подумал и назвал коммерческий ресторан в Измайлово, где иногда сиживал с Машей.

И Шолохов согласился.

Перерыв закончился, заседание возобновилось, в прения включились писатели средней и ниже средней руки, и чем ниже, тем больше было слюны, так что словесная перепалка накалилась до такой степени, что уже не стеснялись в выражениях и поливали друг друга грязью, ничуть не уступая базарным торговкам.

Алексей Петрович, решив не выступать совсем, потому что все, что он сам мог сказать, уже было сказано, ждал, что выступит Шолохов, единственный, кто из всего президиума хранил мрачное молчание. Иногда Фадеев наклонялся к нему, что-то говорил, Шолохов слушал, кивал головой. И чувствовалось, что все присутствующие в зале напряженно вглядываются в этих двоих, будто пытаясь понять, о чем они шепчутся, ожидая, как и Алексей Петрович, выступления Шолохова, о котором поговаривали, что он не только близок к Сталину, но даже оказывает на него влияние. Так ли это на самом деле, или, как всегда, таинственная личность вёшенского отшельника обросла легендами и мифами, но ожидания оказались напрасными: Шолохов не выступил.