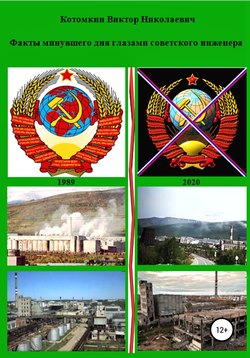

Читать книгу Факты минувшего дня глазами советского инженера - Виктор Николаевич Котомкин - Страница 11

Крайний Север, производственное объединение «Апатит»

Начальник энергетической службы ЖКУ комбината «Апатит»

ОглавлениеПрибыв в Кировск, я ещё не знал ни его истории, ни того, какая промышленность там имелась. Новые родственники мне сообщили, что между Кировском и Апатитами есть большая тепловая электростанция «Кировская ГРЭС» (позже «Апатитская ТЭЦ»). А в Кировске действует очень крупный горно-обогатительный комбинат «Апатит». Поскольку Кировск мне сразу понравился, я решил проверить возможность трудоустройства здесь. Сначала я пытался устроиться на ГРЭС, но вакансий не было. Тогда я посетил Управление комбината «Апатит». Меня принял заместитель главного энергетика комбината Г. М. Чекрыгин. Это был человек лет сорока небольшого роста с немного рыжеватыми, как мне тогда показалось, волосами. Ко мне он отнёсся очень доброжелательно, подробно разъяснил ситуацию и оказал помощь. Я узнал что, комбинат «Апатит» был Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, народ хотел на неё попасть со всей страны. На «Апатит» были высокие заработки, устроиться на работу было очень трудно, вакансии сразу же заполнялись. Это было огромное, крупнейшее в Европе горнодобывающее и обогатительное предприятие, которое продолжало увеличивать свои мощности. В состав комбината входило более 20 структурных подразделений. В том числе, 4 рудника с открытым и подземным способом добычи руды, 2 обогатительные фабрики, железнодорожный и автотранспортный цехи, комплекс ремонтных и энергетических цехов и ряд других вспомогательных подразделений. На предприятии работало 24 тысячи человек. Его объекты размещались на территории 14 тысяч гектаров. С запада на восток на 70 км и с севера на юг на 30 км. Комбинат считался уникальным промышленным предприятием, поскольку работал за Полярным кругом, в районе, где зима продолжается восемь-девять месяцев в году. «Апатит», по праву считался флагманом горно-химической промышленности СССР. Это так же было одно из наиболее крупных производств в Мурманской области. Апатитовый концентрат, основа фосфорных удобрений, поставлялся на 25 заводов страны и в 16 стран на экспорт. Энергетические службы объединения, градообразующего предприятия, снабжали теплом и водой города Кировск, Апатиты и ряд посёлков. Большинство зданий, построенных в Кировско-Апатитском районе, принадлежали комбинату и обслуживались его коммунальными службами. В том числе, детские сады, спортивные, культурные учреждения.

К моему огорчению вакансий в энергетических и промышленных цехах комбината не оказалось. Но, Григорий Михайлович доброжелательно отнёсся ко мне и всё-таки помог устроиться на комбинат «Апатит». Затем он сыграл важную роль в моём профессиональном росте. Многие годы я работал под его руководством и опекой. В первую нашу встречу он дал мне хороший совет – посетить Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства (ЖКУ) комбината. Там как раз увольнялся теплотехник. А главное, в «ЖКУ» можно было довольно быстро получить комнату. Других вариантов найти жильё для семьи не существовало. «ЖКУ» обслуживало и ремонтировало жилищный фонд и социальные объекты нескольких населённых пунктов. В то время было очень много проблем с тепловым хозяйством, которое тоже было не маленьким. Конечно, это было совсем не то, о чём я мечтал, но, я к совету прислушался и сходил к начальнику Управления. В «ЖКУ» меня встретили очень тепло. Со мной беседовали начальник «ЖКУ» В. В. Белань и главный инженер И. П. Петров, кстати, он был первым ребёнком, родившимся в Кировске. Встреча оказалась очень полезной и сразу решила мои проблемы, как с трудоустройством, так и с проживанием. Узнав о моей профессии, опыте работы и семейном положении, мне предложили должность старшего мастера-энергетика. Как оказалось, последние дни дорабатывал мой предшественник, тоже выпускник ИЭИ. Он был старше меня лет на десять и переходил в цех «Пароснабжения» на должность главного инженера. Не давая времени на раздумья, мне заявили, что если я подпишу трёхлетний договор, то сразу получу ключи от комнаты. Я был огорошен таким поворотом событий, и, немного посомневавшись, решил принять их условия. Это был реальный и единственный шанс решения жилищного вопроса и трудоустройства. Ситуация в корне отличалась от той, что случилась в Белгороде. Мне действительно сразу дали ключи от двухкомнатного номера в здании гостиницы, в самом центре Кировска. Верхний этаж её хоть и был гостиничного типа, но находился в ведение «ЖКУ» как временное жильё. На первом этаже гостиницы была отличная столовая и кулинария, что оказалось очень кстати, особенно в первое время, до приезда жены. До рабочего места было всего три минуты ходьбы. Благодаря Беланю мне сразу удалось закрепиться на Севере. Моя авантюрная поездка закончилась очень удачно. Надо отметить, что на Севере мне в основном встречались порядочные люди. Другим там просто нечего было делать, Север их не удерживал.

Моя «прописка» в новом коллективе началась с курьёзной ситуации. Накануне праздника Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, отмечавшегося 23 февраля, мой предшественник прощался с руководителями служб, а я знакомился. В те годы ещё практиковалась «обмывка» подобных событий в трудовом коллективе. После изрядной выпивки мы пошли по домам. И вдруг, начальник электрослужбы вмиг протрезвел. На крыше дома, расположенного на центральной площади города недавно установили люминесцентную подсветку лозунга «Слава КПСС». А мы увидели, что подсветка на буквах «К» и «П» отключилась, их не было видно. Накануне значимого праздника в центре Кировска сиял лозунг, прославляющий фашистов. Было это случайностью или провокацией не известно, но мой новый коллега помчался бегом устранять безобразие. К счастью, последствий не было, мы успели заметить неисправность вовремя. Позже я узнал, что генеральный директор объединения был очень строг к любителям выпивки, но за всеми не уследишь. Кстати, через десять лет в Кировске произошло ещё два странных совпадения. В августе 1984 года, в день моего рождения, в недрах горы Куэльпорр был произведён мощный взрыв с помощью двух ядерных зарядов. Это был второй опытный взрыв для дробления горного массива и последующей добычи руды. Накануне этого мероприятия в гостинице «Северная» внезапно умер руководитель взрывных работ. Позже Кировск посетил председатель Комитета партийного контроля ЦК КПСС М. С. Соломенцев. После встречи с руководством объединения, он выехал на «АНОФ-2». И надо же, именно в этот момент, в одном из цехов фабрики начался пожар. Многие годы ни до, ни после этого пожаров на фабрике не было, а тут случилось. Машины с высокими гостями развернули на самом подъезде к «АНОФ-2».

Опасения об убогости и ограниченности предстоящей работы в ЖКУ, основанные на моём знании жилищных организаций в Шуе, были быстро развеяны. Оказалось, что в «ЖКУ» довольно большое теплоэнергетическое хозяйство. Оно включало две угольные котельные, две большие бойлерные станции с обслуживающим персоналом, десятки километров тепловых сетей в нескольких поселениях. В зоне ответственности «ЖКУ» был практически весь жилищный фонд Кировска и нескольких посёлков, а также довольно большое количество жилых и социальных зданий в стремительно строящемся городе Апатиты. Моей задачей стало обеспечение надёжной работы оборудования и качественного теплоснабжения во всех этих населённых пунктах. Помимо общего технического руководства всем теплоэнергетическим хозяйством, в моё непосредственное подчинение была передана группа наиболее квалифицированных слесарей, в задачи которых входило выполнение только моих заданий по регулировке систем отопления. Наладка системы теплоснабжения Кировска была наиважнейшей задачей, а это как раз мой инженерный профиль.

Не теряя времени, я приступил к своим новым обязанностям и стал знакомиться с подведомственным хозяйством. В «ЖКУ» работало больше тысячи человек. На основной базе, помимо собственно Управления, были расположены мастерские сантехнической, механической, электромеханической и транспортной служб, гараж. Здесь же была центральная диспетчерская служба. Работа была хорошо организованна и велась на высоком профессиональном уровне. Рабочий персонал проходил регулярное повышение квалификации в учебном комбинате. Инженерно-технические работники имели профильное техническое образование. В жилых зданиях проводились не только плановые текущие ремонты, но и капитальные. Для этого «ЖКУ» имело два многоквартирных дома, в которые на время ремонта переселялись жильцы ремонтируемых домов. В эти годы активно сносились старые деревянные дома, построенные в 30 годы, и массово строились новые современные здания. В период 1971–1975 годов в Кировске, с населением меньше 40 тысяч человек, было снесено 280 ветхих домов. Комбинат «Апатит» (с 1975 года производственное объединение) в Кировске, Апатитах и посёлках за короткий срок построил полмиллиона квадратных метров жилья, 20 детских садов и яслей, спортивные сооружения. Новые здания зачастую подключались к существующим тепловым сетям, что приводило к изменению гидравлического режима и серьёзно влияло на теплоснабжение ранее подключённых зданий. Появлялись многочисленные жалобы жителей. Это серьёзно беспокоило руководство объединения, поскольку и котельные, и практически всё в городе было в его ведении. Следует отметить, что продолжительность отопительного сезона в Кировске была более девяти месяцев. Поэтому, расслабляться было невозможно ни зимой, ни в короткий летний период, за который нужно было успеть выполнить большой объём работ по подготовке к зиме. Мне потребовалось вникать в новые технические вопросы в процессе работы. Например, я совершенно не был знаком с устройством и особенностями систем отопления зданий. Поэтому, я был очень рад, посетив научно-техническую библиотеку комбината. Там я нашёл книги по интересующим меня темам и увидел множество различных технических журналов, в том числе по теплоэнергетике и санитарной технике. Помимо текущих номеров, я брал годовые подписки наиболее профильных журналов за пять последних лет и в большой рабочий журнал выписывал всю интересную информацию. Это мне очень помогло в пополнении своих знаний и позволило увидеть самые передовые технические решения в новом для меня деле. Специально, для переданной мне группы слесарей, я разработал курс занятий, в рамках которых разъяснил им особенности разных систем отопления и методы их наладки. Весь курс я записал в тетрадь, которая использовалась в «ЖКУ» и после моего ухода. Обучение слесарей тоже было для меня новым опытом, который пригодился гораздо позже, уже на более высоком уровне. Мне удалось быстро вникнуть в практические особенности работы, найти общий язык с подчинёнными. И я начал снимать накопившиеся проблемы. По сути дела я стал главным специалистом по вопросам обеспечения качественного теплоснабжения в большом количестве зданий. В условиях Крайнего Севера, эта была очень актуальная задача, требующая особого внимания. Насколько значима была тема теплоснабжения, свидетельствует то, что она была на постоянном контроле у руководства объединения «Апатит».

Заместитель генерального директора «Апатит» по быту Владимир Маркович Либерман фактически был самым влиятельным человеком в Кировско-Апатитском районе, отвечающим за жизнеобеспечение всего населения. В его ведении были мощные подразделения, которые не только обслуживали многочисленные здания, но и обеспечивали населённые пункты и производственные цеха водой и теплом. Ему подчинялись службы, эксплуатирующие жилой фонд и социальные объекты, комбинаты рабочего питания, медицинские и спортивные сооружения и почти вся торговля в Кировско-Апатитском районе. А также транспортная служба, следящая за состоянием дорог, и своевременной уборкой снега. Все наиболее важные решения, касающиеся благоустройства городов и качества проживания населения, принимались в его кабинете. Городские власти Кировска и Апатитов практически во всем зависели от объединения, они не имели таких больших возможностей для влияния на жизнь в городах. В. М. Либерман каждую неделю проводил совещания с начальниками подчинённых ему цехов. Несмотря на большой круг обсуждаемых тем, первым вопросом на совещаниях всегда было обсуждение ситуации с обеспечением теплом жилых и социальных зданий. По распоряжению Либермана я должен был присутствовать вместе с начальником «ЖКУ» на всех совещаниях и предоставлять информацию о количестве жалоб, снятых вопросах, оставшихся проблемах и о принятых мерах по улучшению теплоснабжения. После меня свои доклады делали начальники цехов «Пароснабжения», «Водоснабжения», «Ремонтно-Строительного» и другие. Здесь я мог решать организационные и технические вопросы с начальником цеха «Пароснабжения», в чьём ведении были котельные и тепловые сети. Участие в этих совещаниях было огромным опытом и наукой для меня, молодого, начинающего инженера. Они проводились очень чётко, корректно, соответствуя общей культуре управления в объединении «Апатит». Совещания Владимир Маркович вёл очень организованно и продуктивно, в том стиле, который соответствовал управленческой доктрине и порядкам, установленным генеральным директором «Апатита» Г. А. Головановым. Я оказался внутри огромного, хорошо отлаженного механизма, и как оказалось, на очень ответственном участке.

Оптимизация систем теплоснабжения оказалась не простой задачей. При каждом подключении новых зданий изменялись гидравлические режимы тепловых сетей. Поэтому приходилось постоянно контролировать показатели тепловых пунктов, рассчитывать и корректировать диаметры сопел в элеваторных узлах зданий для равномерного распределения теплоносителя в изменявшихся условиях. Для нормальной работы элеваторного узла, через который осуществляется отопление дома, важно поддерживать оптимальный перепад давлений в подающем и обратном трубопроводах (располагаемый напор). И это была не простая задача. Поскольку Кировск расположен в предгорье Хибин, разница по высоте нижних и верхних домов была более ста метров на очень небольшом пространстве. Поэтому, на тепловых сетях были установлены как повышающие, так и понижающие давление насосные станции. В процессе наладки приходилось соблюдать баланс между группами зданий до и после насосных. Поскольку многие соседние здания располагались на разных уровнях, это серьёзно затрудняло анализ гидравлических параметров и выявление проблемных участков. Оказалось, что эта новая для меня работа очень интересна с инженерной точки зрения. Теоретически я к ней был во многом готов, но не имел никакого практического опыта. Благодаря хорошему знанию гидравлики я придумал методику анализа гидравлического режима тепловых сетей с помощью косвенных данных из тепловых пунктов. С её помощью мне удалось найти несколько застарелых проблемных участков, которые, до этого не могли выявить. Например, пытаясь понять, почему резко отличались располагаемые напоры между соседними зданиями на улице Ленинградской, я сумел найти точное место на подающем трубопроводе тепловой сети, где происходила потеря давления. Трубу разрезали в том месте, где я указал. Она оказалась почти полностью забитой камнями с момента строительства. Очистив трубу, удалось снять жалобы на тепло сразу в нескольких домах. Такую же проблему я выявил и на «Третьей ферме» подведомственного совхоза «Индустрия». Таким же образом я смог обнаружить перемычку между трубопроводами в тепловых сетях. Её не удалили строители после опрессовки труб в одной из тепловых камер несколько лет назад. Такими открытиями я всех очень удивил. Огрехи были выявлены не в зоне ответственности «ЖКУ», а на сетях цеха «Пароснабжения». Устранение этих скрытых проблем существенно улучшило теплоснабжение нового квартала на Ленинградской улице.

На новой работе тоже не обошлось без инженерной ошибки. В Кировске одним из проблемных районов была улица Парковая. Там была смонтирована повысительная насосная станция. Но, в домах, которые она обеспечивала теплом, температуры воздуха в комнатах были не достаточно высокие. Посетив насосную станцию впервые, я обратил внимание на то, что направление вращения ротора не соответствовало направлению стрелки, выбитой на крышке корпуса. Я подумал, что проблема в неправильном монтаже насоса, и поручил слесарям развернуть насос на 180 градусов. Они моё задание выполнили, и оказалось, что ситуация стала ещё хуже. Давление воды на выходе уменьшилось. Поняв свою ошибку, я извинился перед слесарями, которые были намного старше меня, и попросил восстановить ситуацию. Я не смог сообразить, что крышку (симметричную) могли развернуть задом наперёд раньше, во время ремонта. Надо сказать, что эту ошибку я совершил после нескольких удачных решений и уже заслужил определённый авторитет. Слесари отнеслись с пониманием к моему проколу и никак не выразили своего неудовольствия от бесполезного мероприятия. Возможно, в мастерской, между собой они посмеялись над моей неопытностью. Мне об этом неизвестно, но об этом случае не напоминали. Теплоснабжение там мы всё-таки вскоре наладили.

Наряду с комбинатом «Апатит» в районе была и мощнейшая строительная организация «Апатитстрой», которая возводила все промышленные и гражданские объекты в регионе. Как я отмечал, в те годы строилось очень много производственных мощностей и жилищно-коммунальных объектов. Кировск и Апатиты стремительно разрастались. Строители придумали новую очень выгодную для них технологию монтажа систем отопления. При изготовлении наружных стеновых панелей зданий, во внутреннюю часть панели на заводе закладывали змеевик из стальных труб с малым проходным сечением, который потом быстро подключался к отопительной системе. Монтировать стояки и устанавливать отопительные приборы в квартирах уже не требовалось. Выигрыш во времени строительства зданий и в трудозатратах был колоссальный. Но, мастера-сантехники сразу информировали меня о серьёзной озабоченности, связанной с этим техническим решением. Через два – три года поток теплоносителя через отопительные панели сокращался. Трубы почти полностью забились ржавчиной, в новых зданиях появились проблемы с отоплением. «ЖКУ» было вынуждено устанавливать во многих квартирах обычные чугунные радиаторы. Поскольку забитые трубы были и в подвалах, я отмёл первую напрашивающуюся возможную причину – плохую эксплуатацию. Теоретически могли быстро коррозировать верхние участки системы отопления, если бы в летний период они оказались не заполненными водой. Но, на трубы в подвале это не распространялось. Значит, проблемы были связаны с качеством воды. В Кировске вода в котельную подавалась из глубоководного озера Большой Вудъявр. Кстати, в Апатитах, где вода для тепловых сетей бралась из озера Имандра, такой проблемы не возникло. Качество воды было совсем другим. Чтобы окончательно разобраться с проблемой, я нашел в Киеве крупнейших специалистов в вопросах качества воды и пригласил их в Кировск. Они провели необходимое тестирование, подтвердили мои опасения относительно особенностей воды и дали соответствующее заключение. Вода была кристальной чистоты, очень «мягкой» и агрессивной с химической точки зрения. В процессе эксплуатации это способствовало быстрой коррозии и зарастанию труб заложенных в панели. Получив отчёт этой уважаемой организации, я доложил ситуацию на совещании у В. М. Либермана. Продемонстрировал и полностью заросшие трубы в относительно новых домах. Поняв, что перспективы не блестящие, он добился организации совместного со строителями совещания у генерального директора объединения Г. А. Голованова. В совещаниях у генерального директора обычно присутствовали только начальники цехов, заместители директора и главные специалисты объединения соответствующего профиля. Но, Либерман договорился о моём участии в качестве главного докладчика. Он был прав, лучше меня суть проблемы не знал никто. На совещании я доложил о сложившейся ситуации с системами отопления и о заключении учёных по качеству воды. После чего предложил отменить эту технологию строительства в Кировске. Возмущению руководства «Апатитстроя» не было предела. Оппонентами были серьёзные мужики, опытные специалисты, руководители высокого ранга. Я в их глазах был молодым инженером, не соответствующим их высокому руководящему уровню и опытности. Они попытались подавить меня своим авторитетом и, как это часто принято у строителей, «взять на горло», ссылались на отсутствие сходных проблем в Апатитах. Но, я не стушевался и стоял на своём, чётко аргументируя свою позицию. Естественно, её поддерживали начальник «ЖКУ» Белань и Либерман. Голованов внимательно отнёсся к моим доводам, совсем молодого специалиста, и, невзирая на возмущение представителей треста «Апатитстрой», принял решение в мою поддержку. После этого совещания в Кировске вернулись к традиционной технологии монтажа систем отопления.

В общем, спокойно мне не работалось, я выявлял проблемы и искал пути их решения. Теплоэнергетическое хозяйство я привёл в полный порядок. Заставил всех руководителей служб и домоуправлений отремонтировать помещения теплоцентров, побелить стены, покрасить трубы, наладить освещение и установить надёжные замки. Не обошлось и без конфликтов. Один из ветеранов, начальник участка, в штыки встретил мои требования по наведению порядка в теплоцентрах. Пришлось этого, человека в годах, в жёсткой манере поставить на место. Но, это был единичный случай. Поскольку я быстро снимал проблемные вопросы во многих местах, руководители служб, руководство ЖКУ и домоуправлений, относились ко мне с большим уважением. В теплоцентрах вывесили схемы с указанием фактических размеров сопел элеваторов. Их укомплектовали термометрами и манометрами. Я ввёл обязательную практику гидропневматической промывки систем отопления в летний период только по стоякам, а не всего дома сразу. Это помогло удалить из систем отопления огромное количество накопившейся грязи. Обязательным ежегодным мероприятием при подготовке к зиме я сделал ревизию всех вентилей в подвалах и на чердаках. Это позволило отказаться от порочной практики отключения зимой отопления во всём доме при устранении неисправности в отдельной квартире. Свою группу наладки я научил правильным методам балансировки систем отопления по стоякам. Таким путём мы существенно улучшили температурные режимы в квартирах, расположенных по торцам зданий. Мне вместе со слесарями снова потребовалось побывать в подвалах всех зданий. Балансировка велась по оценке температуры воды в обратных стояках систем отопления. Нужно было вентилями подрегулировать подачу теплоносителя так, чтобы температура обратной воды во всех стояках была примерно одинаковой. Никаких приборов для измерения температуры на поверхности труб не было, поэтому измерительным прибором была собственная ладонь. Ощупав тысячи стояков, я научился довольно точно определять их температуру в диапазоне от 35 до 60 градусов. К сожалению, эта регулировка давала результат только на один сезон. Летом вентили ремонтировались и настройки сбивались. На следующем этапе мы перешли к шайбированию стояков, что снимало проблему на долгие годы. Жалоб на тепло становилось всё меньше, и я мог больше времени уделять модернизации хозяйства. Благодаря отличной технической библиотеке я имел возможность быть в курсе всего передового опыта страны. В те годы в Свердловске (Екатеринбург) создали первую в стране систему автоматической диспетчеризации тепловых пунктов. К тому же, я узнал, что главный инженер «Свердловской ТЭЦ» разработал простейший регулятор температуры для систем горячего водоснабжения зданий и изготавливал их в своих мастерских. Это было очень интересно. Существующие тогда регуляторы были сложной конструкции и, фактически не работоспособны. Поэтому, в течение отопительного сезона слесарям приходилось неоднократно во всех домах вручную изменять систему горячего водоснабжения. В относительно тёплые дни вода в квартиры подавалась из подающего трубопровода. В морозы, когда котельная увеличивала температуру теплоносителя выше 65 градусов, переключались на обратный трубопровод. Это было очень хлопотно и не комфортно жителям. В новом регуляторе единственным рабочим органом был стальной сильфон, заполненный бензолом, легко расширяющейся жидкостью. При повышении температуры в корпусе регулятора выше номинальной, сильфон расширялся и установленный на нём клапан уменьшал количество горячей воды, поддерживая заданные 60–65 градусов. Сильфоны изготавливались на оборонном предприятии. Подобные регуляторы были пригодны и для систем приточной вентиляции. Я съездил в Свердловск, где был встречен очень приветливо в городской Администрации. Мне всё показали и устроили экскурсию по городу и окрестностям. На встрече с главным инженером ТЭЦ мы договорились о поставках регуляторов в Кировск, и вскоре начали их массово устанавливать в жилых и социальных зданиях. Их наладкой также занималась моя группа. Кировск был первым городом в СССР, полностью оснащённый этими регуляторами. В те годы, в отличие от нынешних времён, во всех общественных зданиях (школах, детских садах, больницах) в обязательном порядке работали системы приточной вентиляции. На них мы тоже установили регуляторы этого типа. Причём, регулятор для систем вентиляции я усовершенствовал, оснастив его устройством отключения вентилятора при снижении температуры воды после калориферных установок ниже критических значений. Это обеспечивало защиту калориферов от замерзания. Можно было оформить патент на изобретение, но, тогда я об этом не думал.

Для ознакомления с реальной ситуацией и затем при устранении неполадок я многократно посещал все теплоцентры, чердаки и подвалы подведомственных зданий. Но, у меня были и другие задачи, не только в Кировске. Изучив все подведомственные объекты, в разных поселениях, мне очень не понравились четыре из них. Это были две небольшие котельные в Старых Апатитах и две бойлерные в посёлке Белореченский. В котельных кочегары (в основном женщины!) вручную таскали уголь и забрасывали его в топку лопатами. Причём, один из чугунных котлов фактически разваливался, и мне потребовалось срочно решать, как его заменить. Я сам выполнил расчёт и сделал эскиз нового котла из стальных труб, который был сделан в мастерских «ЖКУ». Возникли сложности монтажа котла на место. Обсуждался вариант разбора крыши котельной и установки котла через проём с помощью крана. А я вспомнил опыт, полученный в студенческом строительном отряде, когда мы с помощью бульдозера «вслепую» натягивали провода сразу на несколько десятков столбов. Я принял решение втаскивать котёл через оконный проём бульдозером, который должен был расположиться с противоположной стороны котельной. В задней стене котельной пробили дыру, сквозь котельную протянули трос от бульдозера и прицепили к нему котёл. Потом потихоньку по сделанным направляющим втащили его на место. Вся процедура заняла несколько минут. Через два года мне удалось закрыть обе угольные котельные, подключив эти районы к новым городским тепловым сетям от Апатитской ТЭЦ. Я выполнил наладку тепловых сетей не только в Старых Апатитах, но и на большой птицеферме подсобного хозяйства «Индустрия».

Противоположная картина была в бойлерных посёлка Белореченский. Здесь, наоборот, персонал мучился от безделья. Он нужен был только для того, чтобы включить насосы после внезапного прекращения электроснабжения. Сначала я разработал и внедрил схему автоматизации бойлерных, что позволило отказаться от обслуживающего персонала. Это было моё первое рационализаторское предложение на новой работе. А затем я вовсе ликвидировал эти бойлерные, модернизировав тепловые сети в том районе, путём монтажа групповых элеваторных узлов, что было не типичным решением проблемы. Типичной считалась установка теплоцентра в каждом доме. Но, такой возможности не было, поскольку это были двухэтажные деревянные дома без подвалов. Но, я нашёл выход в этой ситуации. Моя группа наладки успешно справлялась с оптимизацией систем теплоснабжения зданий. Весь комплекс выполненных работ привёл к существенному улучшению ситуации с обеспечением зданий теплом и горячей водой. Областная инспекция «Госэнергонадзора» ставила меня в пример другим энергетикам области. Меня приглашали в Мурманск, чтобы я делился опытом на совещаниях теплоэнергетиков области, а также через телевидение. Через два года меня повысили в должности, назначив начальником энергетического участка «ЖКУ» и подчинив дополнительно службу электриков и лифтовое хозяйство. Потребовалось изучать новое оборудование и налаживать отношения с новыми людьми и инспекциями.

Одним из видов моей деятельности было участие в рабочих комиссиях по приёмке в эксплуатацию построенных жилых зданий и детских садов. В СССР действовал чёткий порядок, регламентирующий ввод в эксплуатацию зданий различного назначения. В новых зданиях придирчиво проверялось всё, от подвала, до чердака. Сначала дом обследовала рабочая комиссия. В неё входили специалисты разного профиля. Проверялись все коммуникации, места общего пользования и каждая квартира. Тщательному контролю подвергались отделочные работы, электрика, сантехника, столярные изделия. Сотрудники «ЖКУ» были крайне заинтересованы в таких проверках. Поскольку незамеченные ими огрехи позже выявлялись жильцами и начинались тяжбы между жильцом, «ЖКУ» и строителями. Строители обязаны были устранить все замечания, и только после их устранения в дом приглашалась государственная комиссия. Она имела полномочия подписания акта-приёмки и выдачи разрешения на заселение дома. Напоминаю, что всё жильё в СССР предоставлялось работникам предприятий бесплатно, в порядке действующей очереди. В каждом доме 10 % квартир передавались городским властям для их распределения бюджетникам и по льготным очередям: военнослужащим, участковым, инвалидам, туберкулёзникам и так далее, тоже бесплатно. Их очередь продвигалась даже быстрее, чем на предприятиях, строящих дома для своих работников. После ликвидации СССР эта система разрушена, новая не создана. У муниципалитетов нет денег для выкупа жилья у собственника или строительной компании.

Завершая повествование о ситуации с обслуживанием жилищного фонда, хотел бы отметить следующее. В СССР, в отличие от сегодняшней ситуации, действовала гораздо более эффективная система строительства, ремонта и обслуживания жилых зданий. В ряде городов, таких как Кировск, этим занимались крупные градообразующие предприятия. В большинстве населённых пунктов основной жилищный фонд и объекты социально-культурного назначения находились в ведении городских властей. Но, система управления жилищным фондом была одинаковая. В непосредственной близости к жильцам располагались домоуправления, с квалифицированным персоналом. В домоуправлениях можно было решить любые возникающие вопросы, касающиеся обслуживания и ремонта жилья. А так же улаживались спорные вопросы, возникающие между жильцами. Если вопросы не решались в домоуправлении, была возможность обратиться в вышестоящую организацию, в городскую администрацию или в горком партии. Никаких судебных тяжб по жилищным вопросам не возникало. Жильцам не нужно было собирать общие собрания для решения различных вопросов. Не нужно было брать ипотеку на приобретение квартиры. Очереди на жильё в ряде городов были большими, поэтому некоторые люди строили кооперативные квартиры. Причём, никаких явлений с обманутыми дольщиками не могло возникнуть в принципе, и цены на квартиры не росли в период строительства. Если квартиру, полученную бесплатно, нельзя было продать или завещать, то с кооперативной квартирой всё это было возможно. Но, и с бесплатными квартирами проблем не было. Их можно было обменять, а так же прописать в ней близких людей, например внуков, которым она позже доставалась. Платить взносы за капитальный ремонт жилья тоже не требовалось. Техническое обслуживание, ремонт инженерных систем и сантехники в квартирах, также как и общедомовых коммуникаций, выполнялись бесплатно. Причём, руководили этими работами, как правило, специалисты, окончившие техникумы по соответствующим специальностям. Они контролировали техническое состояние зданий и сооружений, планировали проведение необходимых работ с учётом их технического состояния. В этой работе очень хорошо помогали нормативно-технические и методические документы, разработанные Академией коммунального хозяйства имени К. Д. Памфилова. Эта Академия была в подчинении Министерства Коммунального хозяйства РСФСР и являлась ведущим научно-исследовательским центром. Академия разработала более 120 методических материалов, устанавливающих правила действий по всем вопросам, касающихся коммунального хозяйства.

Этими методиками я регулярно пользовался при выполнении различных расчётов. Рабочий персонал в жилищных организациях тоже был квалифицированным. Как правило, они заканчивали профессионально-технические училища, которых было много по всей стране. Не буду идеализировать реальное состояние дел. Основные преимущества я отметил. Наряду с положительными факторами, были и проблемы. Эта сфера всегда финансировалась по остаточному принципу. Зарплаты тоже были несколько ниже, чем в промышленном секторе. Поэтому, частенько в эту сферу попадали люди не самого высокого профессионального уровня, не сумевшие найти работу в промышленности. Но, к «ЖКУ» объединения «Апатит» это не относилось. Здесь тоже был полный порядок и дисциплина.

В объединении «Апатит» активно работали комсомольская, партийная и профсоюзная организации. Наиболее важные вопросы, затрагивающие интересы персонала или жителей городов, генеральный директор объединения «Апатит» рассматривал на коллегиях только с их участием. Объединение помимо жилья и детских садов, имело свой профилакторий, спортивный комплекс, учебный комбинат, пионерские лагеря в Калинине (Тверь), Бердянске и санаторий в Адлере, а затем и в Форосе. Отдохнуть в них могли за небольшие деньги. Правда, попасть в санатории на море было не очень просто. Мы смогли лишь однажды посетить Адлер и один раз Форос. Всегда была очередь, основные цеха имели определённые преимущества. А мой брат Валерий много лет направлялся на всё лето в пионерский лагерь в Бердянск в качестве водителя, и вместе с ним там отдыхала вся его семья.

Я проявлял активность и во всех не производственных мероприятиях, включая спорт, рационализаторскую и комсомольскую работу. Это заметили. Меня приглашали на работу в городской комитет комсомола. А после этого, если не понравится комсомольская работа, обещали устроить на Кольскую атомную электростанцию, где были очень высокие зарплаты. Но, такая карьерная перспектива мне не понравилась. От комсомольской работы я отказался, ответив, что предпочитаю инженерную деятельность.

Работа в «ЖКУ» была разнообразной и объёмной. После назначения начальником энергетического отдела я изучал новые технические дисциплины – электрическое и лифтовое хозяйство. Тем не менее, к концу третьего года работы и приближением срока окончания договора, меня уже начала тяготить эта деятельность. Основные проблемы мне удалось решить, а рутина уже надоедала. Я мечтал о работе теплоэнергетика в промышленности, полностью соответствующей полученному образованию. Помог тот же Чекрыгин, он понимал меня, и хотел бы расширить круг моих полномочий. Накопившихся проблем было достаточно и в других подразделениях. Но, ссориться с заместителем директора объединения по быту, он не хотел. К тому же, сначала начальник «ЖКУ» Белань, а затем и Либерман стали меня уговаривать занять должность главного инженера ЖКУ. Либерман говорил, что это большая честь получить в 26 лет такую должность в организации, где работает, более тысячи человек и очень большое количество объектов. Конечно, я бы сразу получил благоустроенную квартиру. Передо мной открывались серьёзные «чиновничьи» перспективы. По сути дела, предстояло управлять коммунальным хозяйством двух городов и десятка посёлков. Но, я отказался, поскольку очень хотел работать в энергетике. Мой дядя потом поругал меня за то, что я не занял «номенклатурную должность». В то время это означало попадание в «высшую лигу», из которой назначали на другую руководящую работу. Григорий Михайлович вскоре нашёл компромиссное решение. Специально для меня создали новую должность в цехе «Пароснабжения». Но, рабочее место мне отвели в отделе главного энергетика объединения «Апатит». Большим начальником удалось договориться, что в новой должности я продолжу курировать вопросы теплоснабжения городов и буду помогать в решении сложных вопросов. Я благодарен начальнику цеха «Пароснабжения» Валентину Филипповичу Чепурину. Он согласился на это решение, потеряв в какой-то степени одну штатную единицу. Меня он знал уже три года по совместной работе. Еженедельно мы вместе участвовали в совещаниях у заместителя директора. Нам регулярно приходилось решать текущие и аварийные вопросы в теплоснабжении.

Таким образом, следующие два года, с начала 1977 до конца 1978 я работал одновременно в Управлении объединения «Апатит» и в цехе «Пароснабжения». В спортивных соревнованиях я участвовал то за одно подразделение, то за другое, в зависимости от обстоятельств и пожеланий коллег. Такой статус помог мне хорошо познакомиться, как с коллегами в цехе «Пароснабжения», так и в Управлении объединения. Основное рабочее место было в здании Управления «Апатит», но и в цехе я бывал регулярно, изучая оборудование и занимаясь его режимной наладкой. Остроту проблемы смягчило то, что в это время в Кировск приехала моя однокурсница из ИЭИ, Нина Борисовна Бородулина. Её взяли на работу в «ЖКУ», где она успешно работала долгие годы. Заместитель директора по быту и начальник «ЖКУ» на меня всё-таки обиделись. В «ЖКУ» были «утеряны» документы, подготовленные для принятия меня в члены КПСС. Я лишился надежды на скорое получение квартиры, так как в других цехах очередь двигалась достаточно медленно. К тому же, я оказался, как бы и не работником цеха, в котором фактически числился. Это тогда не сильно беспокоило, у нас с женой было две комнаты в самом центре города и детей пока не было.