Читать книгу Факты минувшего дня глазами советского инженера - Виктор Николаевич Котомкин - Страница 3

Путь к профессии

Шуя – малая родина

ОглавлениеМоё детство и юность прошли в городе Шуя Ивановской области, расположенном на берегах красивой реки Теза. Здесь жили мои давние предки и родители. Шуя, один из древних городов России. Существует несколько версий возникновения поселения на этом месте. Шуя, как город-крепость на Тезе, то есть военный и торгово-таможенный пункт, по мнению ряда историков, возникла во второй половине XIV века в период укрепления великого Нижегородского княжества. Знаменитый историк В. Н. Татищев упоминал Шую в событиях 1394 года. Он сообщал, что Великий князь Василий I, сын Дмитрия Донского, передал Шую Василию Кирдяпе и его брату Семёну, изгнав их из Суздаля. С тех пор они, сыновья Дмитрия Константиновича суздальско-нижегородского, стали именоваться Шуйскими. В силу исторических условий они не могли превратить её в крупный княжеский вотчинный центр. Объектом их внимания были Нижний Новгород, Суздаль и Городец, за которые они продолжали вести борьбу, а также Псков и Новгород, где многие Шуйские князья были наместниками. Но, обладание Шуей, как вотчинным центром, давало им значительное преимущество по контролю над частью территории Суздальского ополья. Князья Шуйские владели городом почти 200 лет. Историк И. Н. Болтин даже называл Шую столицей Белой Руси. Об этом сообщается в его книге "Картина России, изображающая историю и географию, хронологически, генеалогически и статистически. Собрано из верных источников" (Москва, 1807). Правда, других подтверждений этой версии не существует. Какими пользовался документами, автор не указал. А многие первоисточники-летописи погибли в Московском пожаре 1812 года и были недоступны для позднейших исследований. Серьёзные историки эту версию не воспринимают. Мой Шуйский приятель, серьёзный журналист и краевед А. П. Кульков, изучая труды В.О. Ключевского, пришёл к выводу, что «Шуя появилась во времена Владимирского князя Андрея Боголюбского (1169–1174), сына Юрия Долгорукого. Именно при нём активно проходила колонизация края. Он воевал с народами на Волге, создавая при подготовке походов опорные пункты. Дорог в те времена не было, но приличная речная сеть помогала реализовать его планы. Воевода мог из Клязьмы зайти в Тезу и подняться к её истокам. Оценив северо-западный изгиб реки, защищающий левый высокий берег, он дал ему имя Шуя (шуйца на старославянском языке). Поскольку это был "ближний человек князя", то в летописи это могло и не отмечаться». Первое сохранившееся документальное свидетельство о Шуе относится к 1539 году. Под этой датой Шуя упоминается в Никоновской летописи среди городов, разорённых казанским ханом Сафа-Гиреем. Иван Грозный во время похода на Казань в 1549 году посетил Шую и включил её в числе 19 городов в состав опричнины, объявив своей собственностью. Пётр I посещал Шую по пути в Персидский поход. Некоторое время в Шуе жила его дочь Елизавета. В Шуе бывал и будущий император Александр II. В 1788 году генеральный план развивающейся Шуи утвердила царица Екатерина II.

Начиная с начала 17 века в Шуе начала развиваться промышленность. Это означает, что появились первые мастера-розмыслы, которые могли основать производство. Наиболее древним и одним из отличительных для Шуи промыслов было мыловарение. Это нашло своё отражение и на гербе города. Но к концу 17 века ведущее место в экономике Шуи заняла текстильная и кожевенная промышленность. Первая в России механическая текстильная фабрика была организована в Шуе. Шуйские розмыслы способствовали быстрому развитию производства и городской инфраструктуры. В 19 веке Шуя стала в ряд наиболее экономически развитых уездных городов России. В этот период она прочно заняла одно из ведущих мест в текстильной промышленности России, отличалась хорошим благоустройством и довольно высоким уровнем просвещения и культуры. В начале 18 века на реке Теза была построена «Тезянская шлюзованная система», обеспечившая грузовые перевозки с текстильных и других предприятий. 26 января 1857 года был издан Высочайший указ о создании первой сети железных дорог. И всего через одиннадцать лет, в 1868 году, железная дорога прошла через Шую. Система централизованного водоснабжения заработала в Шуе в 1883 году. Этим не могли похвастаться даже многие крупные города, например, Краснодар. К 1917 году всего 215 городов России имели централизованное водоснабжение. В Шуе была не только современные текстильные предприятия, но и другие инженерные сооружения. В том числе, ветряные и водяные мельницы, ветряные и водяные генераторы электрической энергии. Кроме того, электричество вырабатывалось на текстильных фабриках в паровых котельных как побочный продукт, и использовалось для освещения фабрик. В 1909 году Шуя была электрифицирована, первой на территории будущей Ивановской области. Она освещалась от собственной электростанции 95 фонарями по 850 свечей (850 Вт) каждый. Уникальными были и некоторые церковные сооружения. Эти примеры свидетельствуют о хорошем развитии в Шуе инженерного дела. К началу 20 века Шуя по численности населения в два-три раза превосходила такие города, как Ковров и Муром и лишь немного уступала губернскому Владимиру, а по внешнему благоустройству была лучшим уездным городом Владимирской губернии. «Олигархи» тех лет, богатые Шуйские фабриканты и купечество не скупились на строительство храмов, больниц, учебных заведений. В Шуе даже был свой ипподром. До революции в городе было более 20 церквей и монастырей. Колокольня Воскресенской церкви стала второй по высоте звонницей России, 106 метров. Выше был только шпиль Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В Шуйской колокольне были собраны лучшие достижения архитектуры того времени. На третьем ярусе была установлена звонница с двенадцатью колоколами общим весом 2333 пудов. Главный колокол был седьмым в России по тяжести и весил 1270 пудов, то есть, более двадцати тонн.

Но, все эти благости для населения Шуи делались за счёт его же тяжелейшей эксплуатации. В отличие от прогрессивных технических специалистов, многие Шуйские фабриканты были типичными представителями капиталистического общества. Главной задачей было извлечение прибыли с полным пренебрежением к своим работникам. Производство в Шуе быстро развивалось и требовало всё больше рабочих рук. Крестьяне из деревень, даже весьма отдалённых, стремились в город на заработки. Земли во Владимирской губернии и, особенно, в соседней Костромской, были не очень плодородными. Крестьянам было невозможно прокормить семью только сельским трудом. Поэтому, очень сильно был развит «отхожий промысел» – многие крестьяне подрабатывали в городах. Для их размещения фабриканты строили рабочие казармы. Но часть рабочих была вынуждена проживать непосредственно в фабричных корпусах. Сохранились свидетельства официальных лиц того времени о реальном положении рабочих на текстильных предприятиях. Приведу выдержки из некоторых документов. В исследовании земской санитарной комиссии 1880 года говорится о типичной ситуации на текстильном производстве: "Фабричные рабочие разделялись на «дневных» и «сменных». Первые работали 14 часов в сутки, вторые 12 часов. Работа на фабрике обставлена крайне неблагоприятными условиями: рабочим приходится вдыхать хлопчатобумажную пыль, находиться под действием удушливой жары и переносить удушливый запах, распространяющийся из дурно устроенных ретирад (туалетов). Работа идёт днём и ночью, каждому приходится работать 2 смены в сутки, через 6 часов делая перерыв, так что, в конце концов, рабочий никогда не сможет выспаться вполне. При фабрике рабочие помещаются в громадном, сыром корпусе, разделённом, как гигантский зверинец на клетки и каморки, грязные, смрадные, пропитанные вонью отхожих мест. Жильцы набиты в этих каморках, как сельди в бочке. Земская комиссия приводит такие факты: каморка в 13 куб. сажен (120 м3 = 6 × 8 × 2,5 м) служит помещением, во время работы, для 17 человек, а в праздники или во время чистки машин 35–40 человек». В связи с жестокими условиями труда в 80-х годах 19 века во Владимирской губернии начала создаваться инспекция для контроля текстильных предприятий. Особое внимание инспекторы обращали на туалеты, или, как их тогда называли, ретирады. «На эти заводские заведения трудно было не обратить внимания по причине вездесущего зловония. В большинстве случаев это нечто совсем примитивное: какие-то дощатые загородки, общие для обоих полов, часто очень тесные, так что один человек с трудом может пошевелиться в них. На некоторых заводах вовсе не имеется никаких ретирад". В 1882 году доктор Песков, осмотрев 71 промышленное предприятие, лишь на одной Шуйской мануфактуре нашёл туалет, более-менее соответствовавший представлениям об отхожем месте. На Хлудовской же мануфактуре, когда инспектор поинтересовался, почему администрация не принимает никаких мер к улучшению ретирад, получил ответ, что это делается намеренно: "С уничтожением миазмов эти места превратились бы в места отдохновений для рабочих, и их пришлось бы выгонять оттуда силой". Фабричный инспектор В. Ф. Свирский в конце 19 века отмечал: «Нанявшийся рабочий обязан был работать четырнадцать часов в сутки, а именно, в летнее время с четырех часов утра до восьми часов вечера. Из этого времени предоставляется на обед два часа – двенадцатый и первый час; в зимнее время от пяти часов утра до восьми часов вечера, на обед предоставляется один час – двенадцатый. На суконных фабриках был заведён следующий порядок. Дневная смена работала 14 часов – с 4.30 утра до 8 вечера, с двумя перерывами: с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 1.30 дня. А ночная смена длилась всего 10 часов, но зато, с какими извращениями! Во время двух перерывов, положенных для рабочих дневной смены, те, что трудились в ночную смену, должны были просыпаться и становиться к машинам. То есть они работали с 8 вечера до 4.30 утра, и, кроме того, с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 1.30 дня. А когда же спать? А вот как хочешь, так и высыпайся! В среднем по всем производствам продолжительность рабочей недели составляла 74 часа. Взрослые, мужчины и женщины, и малолетние «обязаны» работать одинаковое число часов. Разницы по отношению ко времени между полом и возрастом никакой не допускается. Но многие работы по самому фабричному кодексу требуют уже не 14, а 16 часов в сутки. На некоторых фабриках работы начинаются с 3-х с половиной часов утра и оканчиваются в 8 часов вечера; на обед даётся полтора часа. Дневные рабочие в стенах фабричных помещений ежедневно проводят 16 часов в сутки, что равно двум третям всей жизни каждого. Рабочие, живущие при фабрике, спят в сутки 5 часов, а те, которые живут на особых квартирах, 4,5 часа и, наконец, уходящие в деревни пользуются уже только 4-х часовым сном. Посменные рабочие 13 часов в сутки проводят в здании фабрики и остальные 11 в своих жилых помещениях. Ежедневно спят от 4 до 5 часов в сутки». Шло первоначальное накопление капитала. Капиталисты экономили на всем: производственных площадях, отоплении, освещении, технике безопасности. Многие рабочие ночевали там, где работали, спали, где попало – на полу под станком, на верстаках, на столах. Они никогда не имели постелей, спали, подостлав под себя рогожку, мешковину, в лучшем случае войлок и очень редко тюфяк, набитый мочалом или соломой; но сплошь и рядом спали прямо на голых досках. Подушек не было, их заменяло собственное платье, вместо одеял покрывались полушубками или иной верхней одеждой. Объёмное исследование ситуации на текстильных предприятиях Владимирской губернии сделал Ивановец Нефёдов. «Эксплуатация детского труда производилась в широких размерах. Из общего числа рабочих 24,6 % составляли дети до 14 лет, 25,6 % составляли подростки до 18 лет. Утомление, сопряжённое с трудом на фабрике, было так велико, что, по словам земского врача, дети, подвергавшиеся какому-нибудь увечью, засыпали во время операции таким крепким, как бы летаргическим сном, что не нуждались в хлороформе». Установив тот жуткий факт, что «при 15–16 – часовом рабочем дне рабочие тратят на сон всего 5 или даже 4,5 часа в день». Нефедов заканчивает: "Как же рабочий проводит остальную часть дня? Где он живёт и отдыхает? Это мы узнаем из следующей главы". И внизу в скобках указывалось, что "продолжение будет". Но по цензурным условиям "следующая глава" в газете уже не появилась. Но, сохранились свидетельства других людей. Историки отмечают, что на большинстве фабрик в глубине России, помещения для рабочих подразделялись на две категории: казармы и каморки. Казарма – это обычный барак с нарами, в них жили одинокие работники. Нары, как и цеха, использовались в две смены. Каморки – это тот же барак, но поделённый на отдельные клетушки – такое жильё предназначалось для семейных рабочих. В каждой комнате помещалось обычно по две-три, но иной раз и до семи семей. Условия труда и жизни промышленных рабочих были невероятно тяжёлыми. Как жили рабочие в таких казармах, описывает фабричный инспектор В. Ф. Свирский, посетив Меленковскую льнофабрику: «Осматривая помещение, я был поражён неблагоприятными санитарными условиями работы вообще в отбельных, тяжёлым и нездоровым видом рабочих. Жилища рабочих не отвечали минимуму санитарных требований. Более половины рабочих жили в заводских казармах и бараках. В одной комнате помещались две-три семьи. Казарма была поделена на каморки, площадь которых не превышала 2–2,5 аршина ширины и 2–3 аршина длины (1,5 м на 2 м, это 3 м2). Был ошеломлён невообразимым шумом и гамом: из одной каморки раздавалась отборная брань подвыпившего рабочего, писк и визг ребятишек; из другой неслись какие-то дикие звуки гармоники и разухабистое пение; из третьей вылетал необычный свист в такт игравшим. Холостые рабочие спали рядом с каморками на сплошных нарах в виде дощатых помостов и без всяких перегородок». В таких условиях к началу 20 века проживало 47 % рабочих страны. В 1897 году условия труда несколько улучшились, 2 июня 1897 года приняли закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». Рабочий день мужчин был ограничен 11,5 часами, а в случае работы в ночное время, а также в субботу и перед праздниками – 10 часами, для женщин – 10 часами. Работа запрещалась в воскресенье. Это был единственный день, чтобы решить свои бытовые проблемы. Но, и этот день нельзя было использовать полностью. Фабриканты обязывали рабочих каждое воскресенье посещать церкви. В случае нарушений, наказывали штрафами. Такое отношение к людям в царской России было значительно хуже, чем к заключённым в СССР, в 30 годы. В период массовых репрессий в исправительно-трудовых лагерях рабочий день заключённых, содержащихся на общем и облегчённом режиме, длился 8 часов. Для содержащихся на строгом режиме 9 часов. В зависимости от времени года рабочий день заключённых мог быть уменьшен, либо увеличен. Так, в зимне-осенний период допускалось уменьшение длительности рабочего дня. В весенне-летний период, наоборот рабочий день увеличивался на один час, с оплатой девятого часа как за сверхурочную работу. Об увеличении рабочего дня давались соответствующие указания Министерства среднего машиностроения СССР и ГУЛАГа МВД СССР. В течение месяца было 5–8 выходных дней.

Невыносимые условия жизни и работы на текстильных фабриках стали причиной того, что в Шуе и соседнем Иваново-Вознесенске начала развёртываться активная работа по борьбе рабочих за свои права. Основной причиной массовых выступлений было тяжёлое положение большинства обычных рабочих: низкая заработная плата и тяжёлые условия труда. В начале мая 1905 года Московский комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии направил Михаила Фрунзе на ответственную партийную работу в Шую и Иваново-Вознесенск – один из главных центров текстильной промышленности России с большой концентрацией рабочего класса. В 1905 году в Шуе проходила окружная конференция большевиков, положившая начало ивановской окружной партийной организации с центром в Шуе. 12 мая началась знаменитая в истории рабочего движения России стачка в Иваново-Вознесенске. Она продолжалась 72 дня и охватила 70-тысячную армию текстильщиков Иваново-Вознесенска, Шуи, а также близлежащих городов и поселков. Во времена СССР город Иваново считался родиной Первого Совета рабочих. Теперь об этом не упоминают. Совет создал рабочую милицию для охраны порядка. М. В. Фрунзе непосредственно возглавил организацию боевых дружин из рабочих. Рабочие разоружали полицейских и жандармов и даже сами изготовляли оружие. Деятельность дружин приобрела такой размах, что в Шуе полиция оказалась не в состоянии наводить «порядок». Поэтому её шеф, исправник Лавров, для усиления полиции добился прикомандирования в Шую двух сотен казаков. Но и они уже не могли остановить нараставшего революционного движения. Дружина во главе с Фрунзе участвовала в Декабрьском вооружённом восстании 1905 года в Москве, после которого Фрунзе вынужден был скрываться за границей. Позже он вернулся в Шую и в марте 1907 года был арестован вместе с Шуйским революционером П. Д. Гусевым. Они устроили неудачное покушение на урядника Перлова, который оказался бывалым воином и отличным стрелком. Узнав об аресте М. В. Фрунзе, остановились фабрики. Рабочие собрались у тюрьмы и требовали освободить арестованных. М. В. Фрунзе, зная о неравенстве сил рабочих и вооружённой полиции с войсками, прибывшими из Владимира, передал рабочим записку, в которой просил не принимать необдуманных решений. Этим он предотвратил кровопролитие, чего не сделали в подобной ситуации Шуйские церковнослужители через 15 лет. Задержанных революционеров, закованных в кандалы, отправили во Владимирскую каторжную тюрьму под усиленной охраной. На привокзальной площади снова собралось большое количество рабочих, чтобы проводить своих любимых руководителей.

Михаил Васильевич принимал самое активное участие в подготовке и проведении Октябрьской революции. Ровно через 10 лет, в августе 1917 года Фрунзе вернулся в Шую. На станцию Шуя его встречать собрались рабочие города и окрестных деревень. В Шуе Фрунзе возглавил Городскую думу, а также Земскую управу, а после Великой Октябрьской Социалистической Революции он стал председателем исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В сентябре этого же года его направили делегатом от Шуи на Всероссийское Демократическое совещание в Петрограде. Приход большевиков к власти в Шуе не сопровождался кровопролитием, поскольку власть они получили мирным путём – через процедуру выборов в Учредительное собрание, состоявшихся 25 ноября 1917 года. На них большевики набрали в полтора раза больше голосов, чем все остальные партии вместе взятые. Несколько улиц города продолжают носить имена революционеров. На площади Революции установлен памятник Борцам революции. По инициативе Фрунзе 20 июня 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губерния, в состав которой вошла и Шуя. В Шуе Фрунзе провёл 2,5 года. Позже он стал выдающимся военачальником, возглавлял 4-ю Армию РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии), позднее возглавил Южную группу Восточного фронта. Именно его войска нанесли поражение белым войскам в ходе весеннего наступления Колчака 1919 года. В 1920 году Фрунзе громил армию генерала Врангеля. Когда Красная Армия вступила в Крым, Фрунзе приказал щадить белогвардейцев, сдавшихся в плен, за что получил выговор от Ленина. Полководческие таланты Михаила Васильевича были по достоинству оценены руководством Советской Республики. В 1925 году Фрунзе занимал пост председателя Реввоенсовета СССР и был народным комиссаром по военно-морским делам Советского Союза. В память о нём в Шуе на средства, собранные горожанами, воздвигнут первый в стране памятник и создан единственный музей М. В. Фрунзе, действующий и поныне.

В 1922 году на всю страну стало известно «Шуйское дело», возникшее после событий, возникших при изъятии церковных ценностей. Осенью 1921 года в молодой советской республике царили разруха и голод. Главной причиной были погодные аномалии. 1920 год стал первой предпосылкой к катастрофе. В Поволжье собрали всего около 20 миллионов пудов зерна. Для сравнения, его количество в 1913 году достигало 146,4 миллионов пудов. Небывалую засуху принесла весна 1921 года. Уже в мае в Самарской губернии погибли озимые хлеба, начали засыхать яровые. Появление саранчи, которая поедала остатки урожая, а также отсутствие дождей послужили причиной гибели почти 100 % посевов к началу июля. Этому способствовали и политические решения молодого Советского государства. В предыдущем году в результате «продразвёрстки» у крестьян были изъяты почти все запасы продовольствия. Повальный голод распространился на территории с населением около 25 миллионов человек. 14 марта 2012 года в АИФ № 11 опубликована статья об этих событиях. В ней сообщалось: «В Поволжье голод был до того страшный, что до костей пробирало даже благотворителей из заокеанского фонда АРА (Американская администрация помощи): «Неоднократно зафиксированные нами акты поедания трупов являлись последней стадией длительно нарастающего и прогрессирующего чувства голода, каковое постепенно сламывало все препятствия, всякую борьбу с собой…». В этих обстоятельствах Советской властью было принято решение об изъятии церковных ценностей, чтобы закупить продукты и уменьшить людские потери. Золотые и серебряные кресты, сосуды, украшения, оклады икон и прочее должны были поступить в государственную собственность. Изъятие церковных ценностей в трудные годы не было «изобретением» Советской власти. Приказом Бориса Годунова в 1667 году и Указом Петра I в 1701 году церковные колокола переплавлялись на пушки. При Петре было изъято 90 тысяч пудов медных колоколов. Шуя была в числе первых, где проводилась эта акция при Советской власти. Церковь допускала возможность использования находящиеся в храмах драгоценных вещей, не имеющих богослужебного употребления, на помощь голодающим и разрешала отдавать только лом и подвески с образов. В Шуе, насчитывающей более 20 церквей, традиции православия были очень сильные. В марте 1922 года процедура изъятия ценностей началась в Шуйском Воскресенском соборе. До этого в трёх церквях ценности были изъяты с согласия верующих. Но, в этот раз собралась толпа возбуждённых людей. Церковники не смогли успокоить толпу, наоборот, раздался набатный звон, толпа увеличилась и стала агрессивней. Раздались призывы убить «двух-трёх жидов» и разгромить квартиры коммунистов. Толпа избила членов комиссии по изъятию ценностей и милиционеров, начали избивать солдат, прибывших на помощь комиссии, и отбирать у них ружья. Началась стрельба с обеих сторон. Было убито 4 и ранено 10 человек, в том числе, тяжело ранен командир и два солдата. Некоторые ранения были от пуль револьверов, которыми стреляли из толпы. К сожалению, среди служителей церкви не нашлось человека, который мог бы предотвратить кровопролитие, как это сделал в 2007 году М. В. Фрунзе. В тот же вечер представители верующих сдали в уездный исполком три с половиной пуда серебра из ценностей собора. Около 10 пудов серебра было сдано в уездный финансовый отдел: драгоценные камни, жемчужные ризы и другие ценности в Государственное хранилище ценностей. Все изъятое было взято на особый учёт Центральной комиссией помощи голодающим. 19 марта 1922 года В. И. Ленин написал письмо «Членам Политбюро о событиях в г. Шуе и политике в отношении церкви». В нём он заявил, чтобы на примере Шуи жестоко расправились с церковнослужителями. Но, с расстрелами не спешили. Власти придумали другое наказание в духе известной цитаты: «Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». Заместитель Дзержинского, председателя ВЧК-ГПУ, И. Уншлихт на следующий день после Ленинского письма подал в Политбюро ЦК докладную записку, которая гласила: «Всех попов и церковников, резко выступающих против изъятия ценностей из церквей, выслать в самые голодные районы голодающего Поволжья». В постсоветской России Церковь создала миф о борцах за религию. В Шуе перед колокольней Воскресенского храма в память об этих событиях установлен мемориал святомученникам. На фотографии известного Шуйского фотографа В. Никонова центр Шуи в начале 20 века.

На первом плане Спасский храм. Его взорвали в 30-е годы только потому, что на нём отработали технологию взрыва храма Христа Спасителя в Москве, купола были аналогичные. Вдали виден Воскресенский Собор, около которого развернулись события, и его знаменитая колокольня. Сложно давать оценку случившемуся из сегодняшнего дня. В данном случае Шуяне, как и в дореволюционный период сплотились и оказали сопротивление властям и иногородним солдатам.

Чтобы закрыть тему сплочённости горожан в критических ситуациях, сообщу ещё об одном событии, которое произошло в 1965 году. Годом ранее Шую покинула мотострелковая дивизия, у воинов которой были хорошие взаимоотношения с населением. Дивизию отправили на Китайскую границу в период серьёзного обострения взаимоотношений между странами. Вместо них военный городок заняли ракетчики. Молодые офицеры, с гонором, затеяли в городском саду потасовку с местными парнями. На помощь им пришли солдаты, вооружившись своими ремнями с металлическими пряжками. Местные парни тоже оказались не с пустыми руками. В ход пошли камни и дубины от разобранной танцплощадки и садовых скамеек. Огромная толпа погнала военных по улицам. Остановить побоище удалось только километра через два, когда вооружённая автоматами рота военнослужащих смогла собрать своих в колонну и, отделив их от толпы, конвоировать в воинскую часть. Вражеский «Голос Америки» в тот же вечер информировал об этом событии.

Шуя расположена на берегах красивой реки Тезы. Во времена моего детства она ещё была судоходной и полноводной, благодаря работе каскада шлюзов. Огромное количество грузов перевозилось по этой водной артерии. Рядом с городом было много отличных мест для купания и рыбалки. В летнее время река всегда была многолюдна. По Тезе можно было прокатиться на лодке или на прогулочном катере. Катера ходили регулярно, перевозя людей в отдалённые поселения, дома отдыха и пионерские лагеря. Лодочные станции располагали десятками лодок, которые пользовались большой популярностью. А мы, юные спартаковцы, под руководством тренеров, плавали на лодках в поход в дальний лес, километров за 10–15 от города. Фотографию Шуи и протекающей Тезы с высоты птичьего полёта, предоставил В. Жданов.

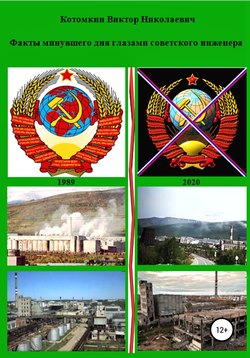

Шуя – обычный небольшой город, каких множество в стране. Здесь нет ни полезных ископаемых, ни мощного оборонного производства, ни серьёзной тяжёлой промышленности. Но, даже в городе такого типа в условиях социализма постоянно создавались качественные рабочие места, и строилось много жилья, бесплатного для населения. В городском бюджете было достаточно средств, чтобы решать обычные житейские проблемы. За годы Советской власти в Шуе постоянно модернизировалось и расширялось текстильное производство, машиностроительный завод имени Фрунзе. Девчонки со всей страны приезжали для обучения в профессионально-технических училищах и последующей работы ткачихами на текстильных фабриках города. Помимо этого были построены новые металлообрабатывающие предприятия – Металлопрокатный завод, Металлозавод. Строили и другие современные предприятия. К крупнейшим в СССР относились Маслоэкстрационный завод и завод искусственного волокна. Позже был построен радиозавод, строился завод роботов. Работали предприятия пищевой промышленности, швейная и строчевышивальная фабрики, мебельное производство, птицефабрика и свинокомплекс. А также транспортные, строительные, ремонтные и прочие предприятия. На предприятиях были десятки тысяч рабочих мест для рабочих и инженеров, в том числе, высокой квалификации. Население Шуи в Советские годы достигло 70 тысяч человек. Почти вся промышленность и сельское хозяйство были разрушены в период «дикого капитализма», после 90-х годов 20 века. С потерей рабочих мест, многие жители покинули город. Об этом я расскажу позже. Несмотря на тяжёлые времена, небольшая, тихая и уютная Шуя сумела сохранить колорит старинного города, его архитектуру и некоторые трудовые традиции. В небольших масштабах сохранились текстильное и швейное производство, выжил ликёроводочный завод. В исторической части города сохранились здания и сооружения, построенные в 18–19 веках. Это соборы, остатки древнего кремля, дома богатых промышленников и купцов, Киселёвская больница, культурный центр «Павловский», торговые ряды, здание возовых весов на рынке. По массовости и красоте народного индивидуального деревянного строительства Шую трудно сравнить с каким-либо другим городом центральной России. Даже в центральной части города ещё встречаются деревянные дома, построенные больше века назад, с красивыми резными наличниками, которые укрывают щели вокруг оконных проёмов. Прогуливаясь по одноэтажной части города можно увидеть множество типов резных наличников, и простых, и более утончённых, с ажурной резьбой. Они свидетельствуют о любви хозяина к своему дому. У моего дома тоже были красивые наличники.