Читать книгу Hans Weigel - Wolff A. Greinert - Страница 9

Jugend

ОглавлениеHans Weigel fiel der Übertritt von der Volksschule ins Gymnasium leicht: „Ich musste eine Prüfung in einer öffentlichen Schule ablegen, um für das Gymnasium angemeldet zu werden, diese Prüfung war lächerlich einfach für mich, und dann die Aufnahmeprüfung im Akademischen Gymnasium, Wien, Beethovenplatz, die war ärgerlich einfach.“1

Der Herbst 1918 war vor allem durch das Ende des Ersten Weltkriegs geprägt. Die Ausrufung der „Republik Deutschösterreich“ durch die Nationalversammlung erfolgte am 12. November 1918 vor dem Parlament. Allerdings sollten die Siegermächte im am 10. September 1919 unterfertigten Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye diese Bezeichnung verbieten, weshalb „der Staat, den keiner wollte“, schließlich den Namen „Republik Österreich“ erhielt. Seinen 1978 im Artemis Verlag erschienenen Bericht Das Land der Deutschen mit der Seele suchend (einem „Bericht über eine ambivalente Beziehung“, so der Untertitel) begann Hans Weigel mit dem Ausruf: „,Jetzt sind wir also Deutsche.‘ Ich höre meine Mutter, […] ich sehe sie vor mir, sie und das Morgenblatt der ‚Neuen Freien Presse‘, das die Entscheidung der neugegründeten Republik Deutschösterreich bekanntgab. […] Daß die Monarchie gestürzt und die Republik ausgerufen wurde, habe ich hingenommen. […] Mit dem Zusammenbruch der Monarchie war für mich nichts zusammengebrochen. Ich nahm hin, sehr interessiert, aber noch nicht kritisch, was sich vollzog. […] Ich war glücklich gewesen, dass ich ein Deutscher hätte werden sollen.“2

Trotz seiner zwangspatriotisch-monarchistischen Erziehung sollte Weigel von diesem 12. November 1918 an, an dem er mit seiner Mutter die Proklamation vor dem Parlament verfolgte, unwiderruflich Republikaner bleiben. In seiner Autobiografie berichtete er: „Meine Mutter war eine sehr vernünftige und unkonventionelle Frau. Sie wusste, wie sehr ich mich als frühreifes Kind für alles Politische, heute würden wir sagen: alles Zeitgeschichtliche, interessierte. So dachte sie, es werde für mich, den zehnjährigen Buben, wichtig sein, die Ausrufung der Republik mitzuerleben.

Wir gingen am frühen Nachmittag des 12. November 1918 stadtwärts. Alles ging stadtwärts, alles ging zu Fuss, schlecht gekleidet, schlecht aussehend, es war nichts Festliches, nichts Freudiges; wer konnte, hatte etwas Rotes an oder auf – es gingen Einzelne und ganze Züge, manchmal hörte man zögernd und zaghaft ‚Hoch die Republik!‘ rufen. Wir […] standen am Gitter, das den Volksgarten einschließt, mitten in einer großen Menge. Man sah nur undeutlich, was sich oben vor dem Parlament abspielte, es gab damals noch keine Lautsprecher – man war dabei, aber nicht mit einbezogen.

Reden wurden gehalten, dann stand der große Augenblick bevor: An den riesigen Fahnenmasten sollten die rot-weiss-roten Fahnen gehisst werden, der Vorgang schien sich zu verzögern, etwas schien dazwischen gekommen zu sein, meine Mutter sagte: ‚Ein böses Omen.‘ Dann gingen statt der rot-weiss-roten Fahnen schäbige kleine rote Fetzen in die Höhe. (Die Rote Garde hatte in einem Handstreich die Fahnen zerrissen.) Man hörte Schüsse. Wir gingen nach Hause. Irgendjemand sagte mit typisch jüdischem Tonfall: ‚Geschossen ham se. Waas ich, warum?‘ […] Ich war – in die Monarchie hineingeboren – monarchistisch erzogen worden – [aber] vom 12. November 1918 an unwiderruflicher Republikaner […]“3

Auch das erste Kapitel Begegnung am 12. November von Raoul Auernheimers Wiener Gesellschaftsroman Die linke und die rechte Hand, der in der Ersten Republik spielt, schildert anschaulich den Tumult bei der Ausrufung der Republik – sicher mit ein Grund, warum Weigel den Roman 1985 in seine Reihe Wiedergefunden bei Styria aufnehmen sollte.

Die Zeit der Ersten Republik, die der Schüler Hans bewusst miterlebte, bezeichnete Weigel von ihrer Gründung bis zu den Etappen des Untergangs als „unselige erste Republik […] Wir erlebten die Misere, die Armut, die Ratlosigkeit, die Deklassierung, den blinden Hass gegen ,Rite‘ und Juden …“. Eine Zeit, die „keine gute alte Zeit war“4, wobei die Kontinuität des Mangels die Endphase der Monarchie mit den Anfängen der Republik verband, wie er in seiner Autobiografie festhielt.

Der Erste Weltkrieg war zwar zu Ende, Eduard Weigel jedoch nach wie vor in Russland in Gefangenschaft, während sich Hans ganz an seiner sehr fortschrittlichen Mutter orientierte. Später sollte er sich wundern, woher sie diese Fortschrittlichkeit gehabt hatte.

Sie ließ ihm große Freiheit, hatte ihm aber angewöhnt, gleich nach Tisch die Hausaufgaben zu machen. Sie schickte ihn in eine private Tanzschule, wo er Menuett, Quadrille, Lancier, Polka, Kreuzpolka und Washington Post kennenlernte und dabei Zwirnhandschuhe trug. Sie ließ ihn Schlittschuh laufen und er sollte sich später auch an Intermezzi von Fechtunterricht und sportlichem Schwimmen erinnern. Doch Sport gehörte nicht gerade zu seinen Lieblingstätigkeiten, ja er sah Turnen, Tanzen, Fechten als fruchtlose Freizeitbelastungen an und alles, was beim Wintersport über das normale Rodeln hinausging, war ihm zuwider. Regine Weigel sorgte sich um ihren Sohn wie jede Mutter, doch – und das rechnete er ihr hoch an – war sie nicht so egoistisch, ihre Angst auszuleben, und gewährte ihm äußerste Selbstständigkeit. Er durfte etwa schon früh alleine mit der Elektrischen fahren, umsteigen, irgendwohin gehen.

Hans genoss nicht nur zusätzlichen Französisch-, sondern auch privaten Englischunterricht. In seiner Autobiografie gab er dem Gymnasium am Beethovenplatz ein denkbar schlechtes Zeugnis: „Ich habe dieser Schule nichts zu verdanken als verschwendete Vormittage vom Herbst 1918 bis zum Frühjahr 1926. Was immer ich in diesen acht Jahren profitiert habe, habe ich mir neben der Schule oder gegen die Schule angeeignet.“5 An anderer Stelle relativierte er diese Aussage jedoch ein wenig und ging im Zusammenhang mit seiner Gymnasialzeit auch auf die Rolle seiner Mutter ein: „Ich bemühte mich als Gymnasiast, in allen offiziellen Zusammenhängen möglichst unauffällig zu bleiben, was mir recht gut gelang. Nur im Lateinunterricht brachte ich gelegentlich metrische Übersetzungen von Versen des Catull, Horaz und anderen mit. […] Das Gymnasium war insofern doch keine verlorene Zeit, als es mir Freunde brachte, die viel musizierten. Ich habe Latein gelernt und davon einiges behalten, in Mathematik war ich stets nahe am Durchfallen, Griechisch ist eine Terra incognita, Geschichte musste ich mir später holen, wo ich sie brauchte, Geographie konnte ich eh, Naturgeschichte, Physik, Chemie sind durch mich durchgegangen, ohne Spuren zu hinterlassen, auch der Deutschunterricht. […] Ich hatte immer ein durchschnittliches Zeugnis. […]

Weigels Schülerausweis vom Akademischen Gymnasium

Der unschätzbare Anteil meiner Mutter war der absolute Mangel an Ehrgeiz. ,Schau, daß du durchkommst – alles andere ist egal.‘ […] Dies alles ging von meiner Mutter aus und wurde von meinem Vater gern ermöglicht. Zwischen ihm und mir ging es [als er 1920 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen war] nicht recht gut, ich war ein Mini-Ödipus geworden, die Kriegsjahre hatten zerstört, was vielleicht hätte blühen können.“6

An seine Lehrer hatte Hans dann gute Erinnerungen, wenn sie ihn im Mittelschülerorchester als Triangelspieler oder Flötist einsetzten, oder an den „ungemein liebenswerten“ Mathematikprofessor, der Humor besaß und mit seinen Schülern nicht nur blödelte, sondern auch über Fußball sprach. Sonst aber hielt er die meisten Lehrkräfte für „arme, mehr oder weniger skurrile Statisten […] Karikaturen alten Stils“7, nicht nur weil der eine oder andere deutschnational war oder „nicht ganz unpsychopathisch“. Dies schien ihm als nichts Außergewöhnliches bei einem aus Schlesien stammenden Direktor, der „sehr hilflos und nicht von dieser Welt war. […]“.

Die Schüler seiner und höherer Klassen bezeichnete Hans Weigel als „eine große Bagage, wir lärmten und tobten, wir bewarfen einander in den Pausen mit brennenden Papierknödeln, wir schwindelten natürlich“.8 In jeder Klasse gab es mindestens einen, der zum Gaudium der Mitschüler die Professoren imitieren konnte. Die Schüler waren nicht revolutionär eingestellt, sondern wollten, nein mussten nur ihren inneren Widerstand ausleben. Es gehörte einfach dazu, dass Streiche ausgeheckt wurden: Eine auf dem Dachboden der Schule entdeckte Kaiser-Franz-Joseph-Büste setzten sie als „neuen Schüler“ in die letzte Bank. Sie riefen mit verstellter Stimme den hilflosen Direktor an, nur um zu fragen, ob „der alte Scheissbock noch immer da“ sei, oder hängten einen roten Fetzen aus einer der Dachluken der Schule als deutlich sichtbare Fahne. Damit wollten sie die Schule ad absurdum führen: „Wir waren ‚gegen die Schule‘, weil sie uns unsere kostbare Zeit des Vormittags sinnlos verpatzte. […] Wo wir Schwäche fühlten, nutzten wir sie erbarmungslos aus.“9

Aus Kansk in Sibirien klagte Eduard Weigel noch im September 1919 in mehreren Briefen, dass für sie, die Gefangenen, „sich der Friede so zieht, wie der Krieg“, und er fragte sich, was er seiner Frau und seinem Sohn im Leben noch bedeuten könnte. Ihm war klar: „Lebensinhalt für uns werden wir trotz allem, was da droht, nur innerhalb uns zu suchen und zu finden haben.“ Doch tröstete er sich mit der „Erinnerung an unser Glück“, die auch der Krieg nicht nehmen könne, und hielt an seinem Wahlspruch fest: „Das Leiden zu nützen.“10

Der etwas über elfjährige Hans, der für seine Mutter gelegentlich Reime schmiedete, dichtete zum 16. Hochzeitstag der Eltern einige Verse, wovon zwei festgehalten seien:

Der Hochzeitstag ist gekommen

Der Vater leider noch nicht da

Wir hoffen der Vater wär auch gekommen

Doch hoffentlich ist er nah […]

Vater unser, der du bist in

Russland, Eduard ist Dein Name,

komm bald nach Deutschösterreich,

bezahle unsere Schulden,

gib uns unser täglich Brot, führe

uns nicht in Versuchung, sondern

erlöse uns vom Übel des Alleinseins […]

Hans Weigel bewertete diese Texte später, wie er in seiner Autobiografie festhalten sollte, als „nur durchschnittliche Gelegenheitsgedichte“, wie sie damals in bürgerlichen Familien üblicherweise verfasst wurden. Auch brillante Aufsätze, so bekannte er, hätte er in seiner Gymnasialzeit nicht geschrieben.

Am 13. Februar 1920 schrieb Eduard Weigel seinem Sohn einen langen, übermütigen Brief aus Wladiwostok, worin es hieß: „[…] wenn ich an Dich denke, und unser Zusammensein als ein nahes mir vorstelle, fallen mir die unglaublichsten Tollheiten ein, die ich gemeinsam mit Dir anstelle […] Wir zwei richten dann zu Hause eine Riesenunternehmung ein: Du die Rasierabteilung und ich eine Riesenwäscherei. Und wenn unsere Familie uns nicht irgendwie entschädigt, wird sie verurteilt, unserem Kundenkreis anzugehören […]“11 Daraus kann geschlossen werden, dass der mittlerweile freigelassene Kriegsgefangene Eduard Weigel zu dieser Zeit als Österreicher mit tschechischem Pass zur Heimreise aufgebrochen war. Er fuhr mit dem Schiff über Japan, Ceylon, Ägypten nach Triest, er hatte mehrfach Aufenthalte, „sammelte Bilder und führte ein Tagebuch, das für mich bestimmt war. […] Das Buch habe ich an mich genommen. Irgendwo muss das Buch heute noch liegen. Es gehört zu den wenigen Erinnerungsstücken, die ich behalten habe. Aber es wurde nie gelesen“.12

Dieses Tagebuch zeigt die sehnsuchtsvolle Vorfreude Eduards auf seinen Sohn und es spricht nicht gerade für Hans Weigel, dass er den Reisebericht seines Vaters, sein „Mitgebrachtes“ von der langen Abwesenheit, nie gelesen hat, das mit „rein persönlichen Empfindungen“, Eindrücken und Erlebnissen nur für den Sohn gedacht war. Hans bezeichnete sich selbst als frühreif, trotzdem mag es verwundern, dass der Zwölfjährige nicht aus Neugier in den Bericht schaute und ihn auch später nicht las. Sicherlich mit ein Grund für die Entfremdung von Vater und Sohn, da Hans sich wohl nicht bemühte, seinen Vater ganz zu verstehen, und die Liebe nicht erkannte, die dieser ihm zu geben bereit war.

Um früher nach Hause zu kommen, fuhr Eduard Weigel nicht als österreichischer, sondern als tschechoslowakischer Staatsbürger mit einem Sonderzug und vielen anderen tschechischen Soldaten nach Prag, wo er von seiner Frau, seinem Sohn, der schulfrei erhalten hatte, und einigen Verwandten erwartet wurde. Das dürfte schon im Frühsommer 1920 gewesen sein, denn in seinem „Konzert- und Theater-Merkbüchlein“ vermerkte Hans Weigel, dass er am 22. Juni 1920 im Burgtheater gewesen war. An diesem Tag wurde nach Ankündigung in der Neuen Freien Presse Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise aufgeführt. Die „Bemerkung“ von Hans dazu: „Erstes Theater. Ganz anders als alles bisher gehörte. Akustik nicht besonders. Siebert (Nathan) passabel, Devrient (Sultan) gut, Wohlgemuth (Sittah) sehr gut, Maydan (Recha), Wildbrunn (Daja), Gerasch (Templer) gut, Farest (Derwisch) etwas zu hastig, Heine (Patriarch) sehr abstoßend. Theater hübsch aber klein. Trotzdem nicht besonders verstanden.“

In seiner Autobiografie berichtete Hans Weigel später: Theater- und Opernbesuche „begannen erst, als ich schon fast dreizehn Jahre alt war. Denn eine der zahlreichen ausgefallenen Ideen meiner Mutter war es, dass es meinem Vater, dem soviel im Zusammenhang mit meiner Erziehung entgangen war, vorbehalten sein sollte, mich zum ersten Mal ins Theater zu führen. So blieben mir die Märchen- und sonstigen Nachmittagsvorstellungen erspart. Vielleicht war das richtig, ich weiß es nicht. […] Ich studierte die Plakate, ich war vom Hauch des Geheimnisvollen angeweht, das Theater wuchs an und wurde in meiner Phantasie sehr groß, sehr feierlich-festlich, sehr strahlend. Dann war es soweit. ‚Nathan der Weise‘ im Burgtheater […]“ Seine Eindrücke stimmten mit den Bemerkungen im „Konzert und Theater-Merkbüchlein“ überein, nur fügte er in der Autobiografie noch hinzu: „Mir gefiel nur Hugo Thimig als Klosterbruder. Sehr irritierend und völlig unerwartet war es, dass in den Zwischenpausen ein schlechtes Orchester Musik in der Art einer Salonkapelle zum Besten gab.“13

Schon sieben Tage später, am 29. Juni, war Hans am Nachmittag in Friedrich Schillers Wilhelm Tell im Volkstheater, wie er dann überhaupt viele Konzerte, Opern- und Theateraufführungen fast immer am Stehplatz besuchte. Seine erste Oper „ohne besondere Begleiterscheinungen“ war Richard Wagners Lohengrin, wohl am 28. Dezember 1920 in der Volksoper, da diese Oper in der zweiten Hälfte des Dezembers nur an diesem einen Abend gespielt wurde.

In diesen Nachkriegsjahren wurde Hans Weigel nicht nur zum begeisterten Musik- und Theaterliebhaber, sondern auch zum kritischen Kenner, den auch Unmöglichkeiten richtiggehend trafen, wie ein Beispiel zeigt: In der goldenen Reinhardt-Ära des Theaters in der Josefstadt sah er viele Aufführungen, in der großen Pause während des Sommernachtstraums spielte im schönen neuen Buffet-Foyer, den Sträußel-Sälen, ein Bar-Duo einen Tango – Grund „für einen der größten Wutanfälle“14 seines Lebens.

Ein vermutlich Ende 1920 oder Anfang 1921 aufgesetzter Vertrag mit mehreren Paragrafen, eine Taschengeldregelung betreffend, wurde „zwischen Herrn und Frau Eduard Weigel einerseits und Herrn Julius Hans Weigel“ mit einer Dauer bis 28. Mai 1921 abgeschlossen. Paragraf 7 regelte die Höhe des Taschengelds: „Herr Eduard und Frau Regine Weigel verpflichten sich ihrem Sohn J. Hans wöchentlich 4 hunderttheilige Einheiten Kc. K.ö. Francs etc. des Landes in dem er sich befindet als Taschengeld zu zahlen.“ Außer „in nur sehr dringenden Fällen“ sollte er im Gegenzug die materielle Hilfe seiner Eltern nicht in Anspruch nehmen, Federn, Hefte von diesem Geld bezahlen. Ansonsten durfte er ohne Abrechnung frei über sein Taschengeld verfügen.

Schon dem Vater hatte er nach Russland berichtet, dass er Rätsel an Zeitungen schickte. Vom 2. Februar 1921 ist ein Beleg der Administration vom Verlag Der Morgen erhalten, dass der noch nicht Dreizehnjährige für einen in der Ausgabe vom 10. Jänner erschienenen Beitrag im Wiener Montagblatt ein Honorar von zwanzig Kronen erhalten hatte. Die mit Hans unterzeichnete Bauernregel war in der Spalte Vom Tage abgedruckt worden:

Ist’s warm im Jänner wie im Lenz,

Macht man passive Resistenz;

Doch wenn sich Schnee und Kälte zeigt,

wird wieder irgendwo gestreikt!

Da Hans Weigels Großvater, wie bereits erwähnt, gläubiger Jude war, wollten Hans’ Eltern, die selbst keinen Wert auf eine Bar-Mizwa legten, diesen nicht kränken, denn diese Bar-Mizwa seines einzigen Enkels mit Namen Weigel war für ihn bedeutsam. Hans lernte beim alten Herrn Bassel, Rabbiner des Tempels in der Siebenbrunnengasse, ganz mechanisch eine Textstelle aus dem Buch Jeremias auf Hebräisch vorzulesen. Rund um seinen 13. Geburtstag im Mai 1921 wurde Hans Weigel also Mitglied der jüdischen Gemeinde, erhielt den Namen Israel. In seiner Autobiografie schilderte er seine Bar-Mizwa: „,Bocher Jistoel‘, rief der Rabbiner, ich trat vor die Thora und las fliessend, ohne mehr als die ersten zwei Worte ‚Wajaumer Jirmejohu – und es ging Jeremias‘ zu verstehen, meinen Abschnitt vor. Dann bekam ich die traditionellen Geschenke, die ‚Klassiker‘: Schiller, Goethe, Lessing …“15 Doch schon bald danach war Hans Weigel entschlossen, aus der Glaubensgemeinschaft wieder auszutreten: „Es war klar, dass ich den Gang zum Magistratischen Bezirksamt antreten würde, um dort auf meinem Geburtsschein den Austritt aus der Religionsgemeinschaft eintragen zu lassen. Aber es war auch klar, dass dies zu Lebzeiten meines Grossvaters nicht geschehen sollte. […] Im Frühjahr 1932 starb mein Grossvater. Am darauffolgenden Geburtstag [24. Geburtstag im Mai 1932, elf Jahre nach der Bar-Mizwa] ging ich auf das Magistratische Bezirksamt […]“16 Er ließ sich seinen Austritt bestätigen.

Die Ferien nach seiner Bar-Mizwa im Sommer 1921 verbrachte Hans Weigel mit dem zurückgekehrten Vater in Tirol, Salzburg und im Salzkammergut – „mit dem Ziel, uns näher zu kommen“17, wie er in der Autobiografie festhielt. Zwischen Vater und Sohn gab es keine Konflikte, Hans anerkannte, dass sein Vater ihn liebte, ihn auch verstand und für ihn viel getan hatte, „aber mein guter Freund war und blieb meine Mutter, und für den Versuch, eine echte Vater-Sohn-Beziehung herzustellen [eben mit einem Vater, den er an anderer Stelle als weich und gütig beschrieb], war es zu spät, womit ich mich an unseren allerhöchsten Kriegsherrn und allergnädigsten Monarchen, Seine Apostolische Majestät Franz Josef I., wende. Er hat vielen anderen viel mehr genommen, aber mir immerhin die Chance, mit einem Vater jung zu sein und erwachsen zu werden“.18

Die Not im Wien der Nachkriegsjahre bemerkte Hans Weigel sehr wohl, aber er verspürte sie ebenso wenig wie die Not der Kriegsjahre, die er durch die Abwesenheit des Vaters und die Trauer um die gefallenen und vermissten Onkel miterlebt hatte. Er sah die elend gekleideten Menschen und ihre Hungergesichter, einige der Mitschüler gingen zur „Ausspeisung“. Weigel nahm jedoch später an, dass seine Mutter Opfer gebracht und allerlei Kunststücke unternommen hatte, um ihn und nach Mitte 1920 auch seinen Vater durch die schweren Zeiten zu bringen. „Das Elend war sehr gross und bewirkte – auch wo es nicht erlitten, nur miterlebt wurde, einen allgemeinen Defaitismus, Fatalismus, sehr oft mit Zynismus verbunden.“19

Andererseits erwähnte er in seiner Autobiografie aber eine Italienreise, die das Gymnasium Beethovenplatz für die vier Klassen der Oberstufe veranstaltete und an der Hans in der ersten Hälfte der Zwanzigerjahre teilnehmen konnte. Sie erschien ihm im Rückblick vor allem erwähnenswert, weil er dabei die Ignoranz seiner Professoren aufzeigen konnte: „Wir waren einige Tage in Neapel, wir besuchten Pompeji, dort hat [ein Professor], Altphilologe, Helmut Qualtingers Travnicek (‚Was brauch i des?‘) vorweggenommen. Angesichts der schönsten und eindruckvollsten antiken Häuser sagte er: ‚Das haben wir in Wean a.‘ Und angesichts der imposanten Bäder meinte er: ‚Unser Dianabad is mir lieber!‘“20

In den Sommerferien 1925, vor der Abschlussklasse des Gymnasiums, begab sich der siebzehnjährige Hans mit einer geführten Wandergruppe von Lienz aus nach Südtirol. Er schrieb jeden zweiten Tag an seine Eltern, die wie fast jedes Jahr die böhmischen Verwandten besuchten, zumindest eine Karte, aber auch lange Fortsetzungsbriefe, denen er gelegentlich weitere Ansichtskarten beilegte. Die Gruppe wanderte viel, nahm hie und da einen Bus oder ließ sich von einem Wagen mitnehmen. Sie übernachteten in Heuschobern, Berghütten und preiswerten Unterkünften. Trotz gelegentlich schlechten Wetters gefiel es Hans, der sich hier auf eine ganz unintellektuelle Weise naturverbunden zeigte, außerordentlich. Schon in seinem Brief vom 14. Juli 1925 aus Corvara schwärmte er: „Am nächsten Morgen (Montag) standen wir um 4 h auf, sahen gerade den Sonnenaufgang und bestiegen den Nuvolaun (ca. so hoch wie die Serles) [Monte Nuvolau, 2.574 m]. Dieser Berg, sowie schon die Hütte selbst gehören zum Schönsten, das ich je gesehen hatte; außerdem war das Wetter andauernd herrlich […] Was meine Person betrifft, so ertrage ich alles, vom Frühaufstehen bis zum 7 Stunden [G]ehen spielend, habe Sommersprossen und sehe aus wie ein verkommener Wanderbursche. Sonst geht es mir recht gut […]“

Die Tour führte nach mehreren Stationen weiter bis Bozen, von wo Weigel berichtete: „Diesen Brief schreibe ich während des Nachtmahles, werde ihn wahrscheinlich im Kaffeehaus beenden, diesen Luxus gönne ich mir ausnahmsweise, um mich wieder ein wenig von der Kultur belecken zu lassen, da ich nun schon 10 Tage keine Zeitung las und meist nur mit Bergen Verkehr pflog.“ Aus Meran schrieb er zwei Tage später nur eine Karte, doch begann er am selben Tag aus Gomagoi einen Brief, in dem er betonte, noch nichts verloren zu haben und sein „Aussehen als zumindest kompromittierend“ bezeichnete. Der nächste Brief aus Trafoi vom 22. Juli war der überschwänglichste der ganzen Tour:

Meine lieben Eltern!

Der heutige Brief hat ein Geständnis zum Inhalt. Ich habe mich (zum erstenmal auf dieser Tour) verliebt und weiß noch gar nicht, welche Konsequenzen daraus erwachsen werden. Ich hoffe, Ihr werdet mich verstehen, wenn Ihr den Gegenstand meiner Liebe erst gesehen habt, was hoffentlich bald der Fall sein wird. Um nicht lange Worte zu machen, will ich nun nicht mehr hinter’m Berge halten, will Euch ohn’ Umschweife kurz und bündig gestehen, daß der Gegenstand meiner Zuneigung der Ort Sulden ist. […] Ich schlage vor: Ihr kommt als krönender Abschluß des heurigen Sommers hierher auf ca. 1 Woche, von da lässt sich eine prachtvolle Tour für Euch Stilfserjoch – Bormio – St. Catarina (Melodie: Oh Catarina) – Madonna die Campiglio machen […]

Wieder zwei Tage danach verkündete er: „Die Stilfserjochstrasse ist gar nicht mehr wahr, so schön ist sie.“ Am 28. Juli fuhr Hans mit der Zahnradbahn auf einen Aussichtspunkt in Gries, nahe Bozen: Es war „ein herrlicher Tag, prachtvolle Aussicht, was soll ich sagen? Ich bin glücklich!“, nachdem er vorher Bozen besichtigt hatte, das ihm mit jeder Stunde besser gefiel. Über Franzensfeste und Bruneck ging es nach Corvara, von wo er in der letzten Karte dieser Tour am 2. August berichtete, auf die Eltern zu warten, die er immer wieder gebeten hatte, ihn abzuholen, zu kommen, damit er ihnen all das Schöne zeigen könnte.

Am 13. September 1925 begann Hans Weigel Tagebuch zu schreiben.21 Es blieb ein Fragment, beinhaltet am Beginn tägliche Eintragungen, die jedoch bald schon durch längere Schreibpausen unterbrochen werden, besteht insgesamt aus 66 unlinierten DIN-A4-Heftseiten und endet Mitte Mai 1928. Der Grund für dieses Unterfangen, „Gedanken in Geschriebenes umzusetzen“, welches ihm „nicht so leicht“ erschien, war „ein Symptom einer Kinderkrankheit“: die „sogenannte ‚Liebe‘, beziehungsweise ‚unglückliche Liebe‘“ zu einem Fräulein Lisl, die er am 8. August sah. Er begann von ihr zu schwärmen, sah sie auf dem Schulweg mit einer Freundin, sprach einige Male kurz mit ihr, aber duzte sie bewusst nicht. Der Grund für das Unglück: „Ich sehe Sie, spreche mit Ihnen einige Worte und von dem Moment an kenne ich keinen anderen Gedanken als Sie, doch in Ihrer Gegenwart bin ich befangen, ungeschickt und komme beim besten Willen nicht über das Niveau der ‚Sommerbekanntschaft‘ hinaus […]“

Am 7. Oktober beschloss er, Lisl „in seinen Briefen (oder soll ich Bekenntnisse oder schlechthin Aufzeichnungen sagen) Du zu nennen“, denn: „Was ich mir seit mehr als einem Monat ausmalte, was ich herbeisehnte und doch davor bangte, heute wurde es (Dank sei Dir, bewährtes Fatum!) zum Ereignis; auf dem Schulwege sah ich Sie (mit Schwester), wurde herzlich begrüsst und durfte ein Stück begleiten!!!“ Der Grund für das Du kristallisierte sich bei ihm dadurch heraus, dass sich „das Göttliche an Dir etwas gemildert […] hat und dadurch bist Du mir wohl nähergekommen“.

Am 23. Oktober hielt er fest: „Es ist grauenhaft und doch wunderbar, was ‚die Liebe‘ aus einem Menschen machen kann, ich scheine wirklich ein ganz anderer geworden zu sein.“ Er wagte es, ihr einen Brief zu schicken, erhielt einen „Absagebrief“ zurück, der für ihn einen „Sturz aus allen Himmeln“ bedeutete, obwohl er sich eingestand, dass ihr Brief „vielleicht gar nicht bös gemeint“ war. Darunter litt er: „Ich habe Anwandlungen von Unglücklichkeit, dass es ärger nicht mehr vorstellbar ist“, doch träumte er von ihr, ihren „so lieben“ Briefen, was ihn nicht nur „versöhnlicher“ stimmte, sondern ihn „alles milder betrachten“ und ihn auch bei Tag von ihr ein wenig träumen ließ. Ein paar Tage später klagte er emotionsgeladen: „O warum habe ich niemanden auf der Welt, der mir Hänschen sagt, mir dabei sanft die Wange streichelt?“

Beim Schreiben dieses Tagebuches verspürte er Lust zum Schreiben, weshalb er am 8. November festhielt: „Immer wieder fühle [ich] in mir das Gefühl, zum Schriftsteller bestimmt zu sein, speziell in meinen Träumen kommt das zum Ausdruck, wo ich Geschehnisse gleichsam in der Form von Novellen oder Romanen höre (ich kann mich da schon richtig ausdrücken), indem es in mir erzählt und wo ich, wie z. B. heute, wieder Personen und Vorgänge, die in ihrem Wesen ganz außerhalb meines sonstigen Gedanken- und Erlebniskreises stehen, erlebe, die wie ein Roman anmuten. Es ist nicht, als ob der Traum von außen kommt, nein, ich bin halb bewusst daran beteiligt und heute hielt ich mich sozusagen gewaltsam vom Aufwachen zurück, um die Handlung noch zu einem folgerichtigen Ende zu führen. […] Immer wieder habe ich an das Leben anknüpfend, oder ganz von selbst Ideen, aber nachdem sie mich eine Zeitlang beschäftigt haben, entschwinden sie, ich vergesse sie. Nur ganz Weniges habe ich vor dem Vergessen bewahrt, weil ich mir vornahm, es wirklich auszuarbeiten, bin zwar nie über einige Seiten hinausgekommen, aber ich weiß wenigstens, was es war und komme oft in Gedanken darauf zurück.“ Dazu entwarf er das Exposé zu einer Novelle, in der ein junger Mann seiner Angebeteten Tagebuchblätter – ähnlich seinen eigenen – schickt und von ihr Tagebuchblätter, ihre abwartende Liebe gestehend, zurückerhält … Er schrieb die Novelle, schickte sie einer Redaktion, fügte aber gleich hinzu: „[…] aber da ist wohl so gut wie gar keine Aussicht.“

Im Jahresrückblick am 31. Dezember 1925 bekannte Hans Weigel nach dem Überfliegen des bisher im Tagebuch Geschriebenen: „Ich habe es gelesen wie irgend ein besonders kitschiges Buch und muss sagen, es hat mir gefallen, wenn ich ehrlich sein soll. […] Lisl hat nicht aufgehört, der Mittelpunkt meiner Gedanken zu sein.“ Er habe nicht aufgehört, „auf bessere Zeiten zu hoffen“ und ihr ein „leicht gestimmtes Neujahrsgedicht, das unter dem Motto stand: ‚Ärger kann nichts mehr werden, höchstens besser‘“ geschickt.

In der ersten Eintragung des Jahres 1926 hielt Weigel erkennend fest: „Ich möchte wirklich gerne Schriftsteller werden. Wenn ich auch Kaufmann werden soll, trotzdem. Ich mache ca. alle 2 – 3 Wochen dieselbe Entwicklung durch: 1) das Leben freut mich schon gar nicht mehr, 2) Selbstmord, 3) vielleicht den Selbstmord in Romanform festhalten, 4) der Roman wird nichts – abwarten! Wenn man diese Wiederkehr nicht recht deutlich festhalten kann, der Roman spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich sehe Menschen immer als Figuren, sehe alles auf seine Eignung festgehalten zu werden hin an. Ich möchte [mir in dem vorgestellten Roman] momentan so gerne die Leiden eines kleinen Jungen von der Seele schreiben, der vor der Matura steht, Familie hat, liebt etc. etc.; ich glaube, es müßte eine harmlose, schülerhafte aber doch ganz nette Erzählung werden …“

Eine Antwort oder Dank erhielt er auf seinen Neujahrsbrief an Lisl nicht. Er wertete dies, nachdem er sie auf der Straße getroffen hatte, in einem drei Seiten langen Gedicht – datiert mit 13. Jänner – als Ende:

[…] Kaum redet sie und drängt alsbald zum Gehen.

So wußte ich denn, was ich nie gewagt zu ahnen,

Daß es vorbei, mit einemmal vorbei. […]

Für mich gibt es nur eines jetzt: Vergessen […]

Bei einem Kurzbesuch Mitte Februar 1926 in Gösing gegenüber dem niederösterreichischen Ötscher bei „herrlichem Wetter“ und „herrlicher Gegend“, die er voll genoss, glaubte er auf dem besten Wege zu sein, sich von „ihr innerlich loszutrennen. Vielleicht hat dazu auch mein erster Ball (am 11.) etwas beigetragen. Es ist gar nicht so unmöglich, daß ich mit der Zeit noch sogar ganz gerne tanzen werde“. Hans Weigels Stimmung hatte sich gebessert und er stellte „mit Vergnügen“ fest, dass seine „schriftstellerischen Produkte, welcher Art auch immer, nicht so schlecht sind und daß in letzter Zeit eine gesteigerte Produktivität im heiteren Genre eingetreten ist; man findet da ein Faustlibretto, Aphorismen, eine Wagnernachempfindung, ein Drama […] Vielleicht wäre das ein Weg“.

Abgesehen von seinem pubertären Liebesbekenntnis und den ersten Schreibversuchen gewährt dieses Tagebuchfragment noch weitere Einblicke in Weigels Jugendwelt. Wiederholt äußert er sich über die Schule und die Ungeduld, diese zu verlassen, wie dies etwa auch eine Eintragung vom 15. September 1925 einmal mehr zeigt. Und am Ende seiner Eintragung vom 23. Oktober ein Stoßseufzer: „Wie froh werde ich sein, die Mittelschule, trotz allem, hinter mir zu haben!“ Auffallend ist dabei, dass er dann jedoch nichts über die Matura selbst und das Gefühl der Erlösung danach berichtete.

Wesentlich interessanter sind Weigels Anmerkungen über seine anderen Aktivitäten. Er besuchte sehr häufig Theater, Oper, Vorträge und vor allem Konzerte, denn Musik war für ihn einerseits „die einzige Flucht und Rettung“, andererseits „ein Laster, wie Nikotin, ich kann ohne sie nicht sein, habe den Drang […] möglichst viel zu ‚konsumieren‘“. War seine Stimmung auch noch so schlecht, die Musik befreite ihn. Und wie auch in späteren Jahren war Franz Schubert „Regent auf allen Linien“. Seine Lieder spielte er auf der Flöte gelegentlich ganze Nachmittage und er war „immer auf ’s neue begeistert“. Das Gesehene und Gehörte beurteilte er in Stichworten, wobei schon seine kritische Vorliebe zum Vorschein kommt: „[…] das Stück [Pygmalion von George Bernard Shaw] als ganzes geschickt gemacht, aber ziemlich unbedeutend, einzelnes, wie immer bei Shaw hervorragend, Aufführung recht gut. Gestern Meistersinger Volksoper […] Die Oper hat nicht den erwarteten ganz großen Eindruck auf mich gemacht, einzelnes sehr schön, aber als Ganzes, als Eindruck kein Vergleich mit Tristan oder dem Ring.“ Nach solchen Worten nimmt es auch nicht wunder, dass Weigel seine Musikbegeisterung am 4. Oktober 1925 in Verse fasste:

O meine Liebe und meine Flöte,

Was tät ich, wenn ich Euch nicht hätte?

Dann gäbe es nichts auf der ganzen Welt,

Was mich bewegt, was mir gefällt

Und nicht vermöchte mir zu wehren,

Der bösen Welt den Rücken zu kehren.

Drum seid bedankt ihr lieben beiden,

Ihr meine einzigen irdischen Freuden,

Ich weiß nicht, was ich ohne euch täte,

Ohne die Liebe und ohne die Flöte.

Begeistert fügte er am Abend desselben Tages hinzu: „Es gibt doch noch etwas Schönes auf der Welt, z. B. den heutigen Nachmittag: zuerst musiziert […], dann improvisiert, etc., dazwischen unterhalten (auch das Blödeln hat oft etwas Befreiendes).“ Weigel sollte auch später als Erwachsener bekannt für sein „geistreiches“ Blödeln sein, das in dem schmalen Bändchen Blödeln für Anfänger (1963 bei Diogenes erschienen) mit Zeichnungen von Paul Flora seinen Höhepunkt fand. Für Weigel war Blödeln „höherer Blödsinn: Blödsinn, welcher im Idealfall derart erhöht wird, dass er nicht mehr blöd und nur noch Sinn ist – Unsinn zum Zweck der Überwindung des Unsinns“, wie er am Buchrücken vermerken ließ.22

Im Tagebuchfragment folgten darauf nur mehr zwei unbedeutende Eintragungen. Es endete am 14. Mai 1928 mit der relativierenden Selbsterkenntnis: „Ich finde ja, damals ein recht dummer Junge gewesen zu sein, mit unwirklichen Vorstellungen romanhafter Art von ihr.“ Über seine Matura, seine Aufenthalte in Hamburg und Berlin schrieb er nichts mehr, er ließ aber in seine späteren Schriften mehrfach Erinnerungen an diese Schulzeiten bis zur Matura einfließen.

In den Osterferien 1926 besuchte Hans Weigel zusammen mit einem gleichaltrigen Freund mit großem Interesse die Museen, Konzertsäle und Theater von München. Für ihn war es die erste fremde Großstadt, die ihm sehr gut gefiel. „Vielleicht“, so meinte er in Das Land der Deutschen mit der Seele suchend, „imponierte mir die Regelmäßigkeit, die Übersichtlichkeit der breiten Straßen und Plätze. Das Deutsche sprach mich an. […] Ich war ein Freund des Deutschen und der Deutschen geworden. Und das mag damit zusammenhängen, dass mir Deutschland nicht nur sauberer schien, sondern daß mir auch das Deutsch der Deutschen sauberer schien, als das, was rund um mich gesprochen wurde.“23

Das Hauptereignis dieses Jahres war jedoch die Matura: Es war damals am Beethoven-Gymnasium obligatorisch, die schriftliche Reifeprüfung in den Fächern Latein, Griechisch, Deutsch und Mathematik abzulegen und eine „Matura-Arbeit“ zu verfassen, vergleichbar einer Seminararbeit. Zur mündlichen Prüfung musste ein Gegenstand der vier schriftlichen und ein frei ausgesuchtes Fach gewählt werden. Weigel entschied sich für Geografie und Deutsch. Das Thema der Arbeit lautete: „Die Alpenbahnen Österreichs.“ Dafür recherchierte er in Archiven, auch im damaligen Eisenbahnministerium. Diese Arbeit machte ihm Spaß, umso größer war seine Enttäuschung, darauf nur ein „Gut“ erhalten zu haben, weil er die 28 Kilometer lange Strecke von Friedberg nach Hartberg nicht erwähnt hatte. Diese – ihm bestens bekannt – hatte für ihn im engeren Sinn nicht zu den Alpenbahnen (wie etwa die Bahnen über den Semmering, den Brenner, den Arlberg, die Tauern- und die Mittenwaldbahn) gezählt. Das ärgerte ihn so, dass er – für ihn typisch – kurz nach der Matura eigens von Hartberg nach Friedberg fuhr und feststellte, dass dies seiner Definition nach keine Alpenbahn wäre.

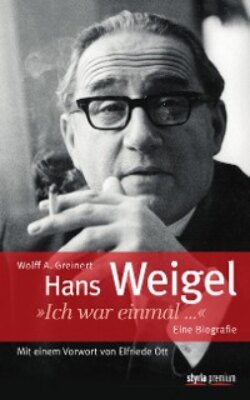

Maturaklasse, Hans Weigel in der Mitte der 2. Reihe (mit Brille)

Bei den schriftlichen Prüfungen hatte er, wie er sich in seiner Autobiografie erinnerte, außer in Mathematik keine Schwierigkeiten. Von den vier Beispielen, die hier zu lösen waren, war eines relativ einfach, zwei schob er von Beginn an als für ihn unlösbar zur Seite und beim vierten, einer Gleichung, wusste er nicht weiter. Er drehte sich in einem unbeobachteten Augenblick zu seinem Hintermann, der ihm „Subtrahieren!“ zuflüsterte, sodass er die Gleichung lösen konnte und daher die – wie er festhielt – lebensgefährliche Klippe einer mündlichen Mathematikprüfung umschiffen konnte.24

Das Thema in Deutsch lautete „Der dritte Stand im deutschen Drama – von Lessing bis Gerhart Hauptmann“. Die Beurteilung „Genügend“ zeigt, dass sich bei Weigel eine schriftstellerische Laufbahn noch keineswegs abzeichnete; bekanntlich stand er mit dieser schulischen Beurteilung in Deutsch nicht allein unter den Schriftstellern da. Sein vorrangiges Interesse lag zu dieser Zeit, gefördert von seiner Mutter, sicherlich bei der Musik. Nicht nur, dass er, wie bereits geschildert, Konzerte und die Oper besuchte, er konnte ein wenig Klavier spielen, vor allem aber sehr gut Flöte, die er auch wirklich gerne spielte.

In In die weite Welt hinein berichtete der erwachsene Hans Weigel rückblickend: „Die Mündliche in Geographie ist gut ausgegangen, war aber doch blamabel. Ich wusste nicht, wie hoch der Mount Everest ist. Wozu auch? Man kann ja nachschauen. – Die Mündliche in Deutsch war fulminant. Ich war zum ersten- und letzten Mal im Leben ein wirklich guter Schüler, das heißt: nein, im Gegenteil. Ich wurde nach Gottfried Keller gefragt, ich liebte Gottfried Keller, hatte alles Erforderliche gelesen, kannte auch die Biographie, diese vielleicht aus der Deutschstunde, aber alles andere: ‚Die Leute von Seldwyla‘, ‚Das Sinngedicht‘ und vor allem den ‚Grünen Heinrich‘ hatte ich aus Eigenem zu mir genommen. […] Man soll, finde ich, lernen […]: einen Stoff zu bewältigen, man sollte Lernen lernen, etwas Nicht-Naheliegendes lernen […]“25

Am Abend der bestandenen mündlichen Matura begleiteten ein Klassenkollege und Hans im Orchester im Floridsdorfer Arbeiterheim die Solistin Gertrud Schiff bei Mozarts Violinkonzert in A-Dur, sein Freund auf der Klarinette, er selbst auf der Flöte. „Konnte man die Reife schöner feiern als durch die Mitwirkung an dem A-Dur-Violinkonzert? […] Bis zu diesem Abend war alles, was mich betraf“, schreibt Hans Weigel in seiner Autobiografie, „in vorbildlicher Übersichtlichkeit verlaufen, immer in Wien, sechs plus vier plus acht, sechs Jahre Vorkriegszeit, vier Jahre Volksschule und Krieg, acht Jahre Gymnasium und Nachkriegszeit.“26 Die Zeit bis 1945 sollten diese „Übersichtlichkeit“ und Stetigkeit nicht mit sich bringen.