Читать книгу Judith Kerr - Astrid van Nahl - Страница 10

Judith Kerr – Eine Insel des Glücks und draußen das Chaos

ОглавлениеZwei Jahre später kam am 14. Juni 1923 in Berlin die Tochter zur Welt: Anna Judith Gertrud Helene Kerr, Anna nach der innig geliebten Schwester des Vaters wie auch der Urgroßmutter mütterlicherseits, Gertrud und Helene nach den beiden so unterschiedlichen Großmüttern benannt; aber zeitlebens war es der zusätzliche Name Judith, dessen Klang der Vater so liebte, den das Mädchen tragen und unter dem sie berühmt werden sollte.

Judith wurde mitten in die Goldenen Zwanziger hineingeboren, in eine Stadt, die wie keine andere für die angehenden Veränderungen des 20. Jahrhunderts stand. Kulturelle, historische, politische und gesellschaftliche Umbrüche markieren die Zeit. „Es war ein Freitag, als in Wilmersdorf das Abendland unterging“, schrieb 2010 der Redakteur Sven Goldmann in Der Tagesspiegel:

„Zum Abschied richtete der Leitartikler des Lokalblattes noch ‚Ein Wort an alle Muß-Berliner‘, es begann mit der Feststellung: ‚Von heute an hören wir auf, Wilmersdorfer, Schöneberger, Charlottenburger zu sein. Wir sind kraft jenes Gesetzes, das sein Zustandekommen einer Zufalls-Parlaments-Mehrheit verdankt, Muß-Berliner geworden. In allen entscheidenden Fragen werden wir uns dem Diktat des roten Berliner Magistrats zu fügen haben. Einstweilen wenigstens, bis die rote Militärwirtschaft abgewirtschaftet haben wird und an Stelle der Gesinnungslosigkeit wieder andere Faktoren den Ausschlag geben werden.‘“

Die Rede ist vom „Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin“, im Volksmund kurz „Groß-Berlin-Gesetz“ genannt, das am 1. Oktober 1920 in Kraft getreten war. Durch die Eingemeindung wohlhabender Vororte wie Wilmersdorf, Charlottenburg, Wannsee und Spandau, die auf einmal keine Vororte mehr waren – insgesamt sieben Städte, 59 Landgemeinden und 72 Gutsbezirke – war ein Groß-Berlin entstanden, dessen Stadtgebiet um das Dreizehnfache auf 878 Quadratkilometer angewachsen war; die Bevölkerung verdoppelte sich auf 3,8 Millionen Menschen. Zum Vergleich: 2016 waren es knapp 3,6 Millionen. Was am Schreibtisch ausgearbeitet wurde, machte Berlin flächenmäßig plötzlich zur zweitgrößten Stadt der Welt (hinter Los Angeles) und zur drittgrößten mit Blick auf die Einwohnerzahlen (hinter London und New York). Die Ansiedlung industrieller Unternehmen wie Siemens oder AEG brachte in der Hoffnung auf Arbeit und Lohn mehr und mehr Menschen in die Stadt; das wiederum forderte Architekten wie zum Beispiel Walter Gropius heraus, neue Siedlungen mit ansprechenden Wohnungen zu schaffen. Einen kulturellen Höhepunkt bot unter anderem Leopold Ullstein, der mit einer Papiergroßhandlung begann, eine Druckerei erwarb und mit seinen Zeitungen nach und nach eine liberale Alternative zur konservativen Presse im preußischen Berlin schuf. Er kaufte das Neue Berliner Tageblatt, die Berliner Zeitung, brachte mit der Berliner Illustrierten Zeitung die erste deutsche Zeitschrift auf den Markt und machte die Berliner Morgenpost zur größten Tageszeitung Deutschlands. Unter seinen fünf Söhnen kamen die B.Z. am Mittag und die Vossische Zeitung hinzu sowie der Ullstein Buchverlag, der

„rasch zu einem der führenden deutschen Verlage aufstieg: Autoren wie Brecht, Zuckmayer, Feuchtwanger, von Horváth und Heinrich Mann veröffentlichten bei Ullstein. Ihr Motto war ‚politischer Liberalismus und moderne Kultur‘, schrieb Arthur Koestler über die Ullsteins. Viele Ullstein-Bücher trafen den Zeitgeist und wurden Bestseller, Erich Maria Remarques ‚Im Westen nichts Neues‘ und Vicki Baums ‚Menschen im Hotel‘.“ (Ullstein Buchverlage)

Eine Zeit des Umbruchs also, in die Judith Kerr hineingeboren wurde. Doch davon war dem Mädchen kaum etwas bewusst, schließlich war sie erst 9 Jahre alt, als die Familie Berlin verließ. Es sind nicht viele Erinnerungen an das Berlin der 1920er-Jahre, die sie hat; ihre Erinnerungen, die sie in ihrer Hitler-Trilogie in literarischer Form zu Papier brachte, beginnen mit den Tagen des bevorstehenden Exils im Jahr 1933. Aber am 7. Oktober 1990 hielt Judith Kerr im Berliner Renaissance Theater im Rahmen der „Berliner Lektionen“ einen Vortrag. Die „Berliner Lektionen“, 1987 anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins begründet und Teil der Berliner Festspiele, laden „Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, darunter Philosophen, Künstler, Wissenschaftler und Politiker“ zu Vorträgen und Reflexionen über ihre Erfahrungen in einer sich verändernden Welt ein, „die diese Reihe zu einer Chronik des politischen und kulturellen Wandels gemacht haben“, wie es im Archiv der Berliner Festspiele zu lesen ist.

Judith Kerrs Vortrag erschien im selben Jahr unter dem Titel Eine eingeweckte Kindheit im Argon Verlag, der einzige Text, den sie über ihre Kindheit in Berlin veröffentlicht hat. „Ich habe in Berlin keine Geschichte erlebt, nur eine normale, glückliche Kindheit. Und weil das Leben dann nachher ganz anders wurde – ich will nicht sagen, weniger glücklich, aber doch eben anders –, deswegen ist die Zeit in Berlin etwas ganz Besonderes geblieben.“ (JK, Kindheit, 19).

Bewusst habe sie, so führt sie in diesem Text weiter aus, alles verdrängt, was sie an diese glückliche Zeit in Berlin erinnerte; es hatte keinen Zweck mehr, weil es nicht mehr existierte. Und: „Man hatte jetzt anderes zu tun“. Erst viele Jahre später, als sie selbst in England verheiratet war und Kinder hatte, da habe sie plötzlich gedacht: „Ja, wie war das eigentlich, als ich so klein war, wie meine Kinder jetzt? […] Es war, als hätte das alles jemand eingeweckt, als wir damals aus Berlin wegzogen, und jetzt hätte ich das Einmachglas geöffnet.“ Gegenüber dem, was kommen sollte, war die Zeit in Berlin geradezu ereignislos, und Judith Kerr beschreibt unbeschwerte Kindheitstage, in denen sie Kind sein durfte und die Veränderungen nur wenig realisierte. „Es war eine normale Kindheit. Aber für mich war es ein Stück meines Lebens, ganz abgegrenzt von allem, was später kam. Etwas Leuchtendes, Flammendes, etwas, von dem man beinah glaubte, es wäre jemand anderem passiert.“ (JK, Kindheit, 20)

Aus Tagebucheinträgen von Alfred Kerr, aus den späteren Erinnerungen ihres Bruders Michael und dem bemerkenswerten Vortrag Judith Kerrs lassen sich unbeschwerte Jahre der Kindheit in Berlin rekonstruieren – unbeschwert für die Kinder, vielleicht auch für den Vater, aber ganz gewiss nicht immer für Julia, die Mutter. Alfred Kerr war ein vielbeschäftigter Mann, der den Tag lesend und schreibend in seinem Arbeitszimmer verbrachte, sich der Literatur widmete; immer kam seine Arbeit an der Schreibmaschine an erster Stelle, er lebte in seiner „literaturkritischen Welt“. Die Probleme des Alltags konnten nicht zu ihm durchdringen; alle Alltagsdinge wurden von seiner Frau Julia geregelt. Dass Geld ihm nur wenig bedeutete, hatte diese schon beim ersten Kennenlernen gemerkt, als sie feststellen musste, dass er nicht einmal ein Bankkonto besaß, sondern Geld einfach zu Hause aufbewahrte. Dementsprechend machte er sich auch wenig Sorgen um die familiären Finanzen, etwa die Miete oder die Kosten für Lebensmittel – in den Nöten des Exils wird das dazu führen, dass Julia all diese Aufgaben allein zu bewältigen hat. Schon früh beschreibt ihn sein Sohn als „einen engagierten Individualisten, einen Künstler in Worten, einen Schriftsteller und Dichter“, der in gewisser Weise völlig weltfremd war; durch seine eigene Bescheidenheit sei ihm niemals richtig klar gewesen, was das Leben wirklich kostete.

Die Mutter kümmerte sich um den Alltag der Kinder, begegnete ihnen aufmerksam, nahm sie ernst, kannte ihre Sorgen und Freuden und Ängste, ihre Freunde, später ihre Lehrer in der Schule. Die Mutter in Judith Kerrs Rosa Kaninchen hat täuschende Ähnlichkeit mit der echten Mutter Julia:

„Einen Augenblick später kam Mama herein.

‚Hallo Kinder, hallo Günther!‘, rief sie. ‚Wie war es in der Schule?‘ Jeder fing sofort an, es ihr zu erzählen, und das Zimmer war plötzlich voller Lärm und Gelächter. Sie kannte die Namen aller Lehrer und erinnerte sich immer, was sie ihr erzählt hatten. Als Max und Günther ihr erzählten, dass der Geografielehrer wütend geworden war, sagte sie: ‚Kein Wunder, wo ihr ihn vorige Woche so geärgert habt!‘ Und als Anna ihr erzählte, dass ihr Aufsatz in der Klasse vorgelesen worden war, sagte sie: ‚Das ist wundervoll – denn Fräulein Schmidt liest selten etwas in der Klasse vor, nicht wahr?‘

Wenn sie zuhörte, so sah sie den, der gerade sprach, mit äußerster Konzentration an. Wenn sie sprach, so legte sie ihre ganze Kraft in das, was sie sagte. Sie schien alles, was sie tat, doppelt so heftig zu tun wie andere Leute; sogar ihre Augen waren von einem strahlenderen Blau, als Anna es je gesehen hatte.“ (JK, Kaninchen, 14)

Die Plauderbriefe, eine Kolumne, die der Vater 25 Jahre lang für die Königsberger Allgemeine Zeitung schrieb, erweisen sich nicht nur für die gesellschaftlichen Ereignisse in Berlin und die große Politik als Spiegel des Lebens; auch über den privaten Alltag der jungen Familie erfährt man immer wieder einiges, und alles, was Alfred Kerr schrieb, auch in seinen Tagebüchern, zeigt sein tief empfundenes Glück vor allem mit den Kindern. Als sein Sohn geboren wurde, schrieb er zum Beispiel: „Das Tollste bleibt in jedem Augenblick, jenseits von diesen Dingen, die unfaßbare Tatsache, daß jetzt statt zwei Menschen drei Menschen im Zimmer sind. Wer dies alles nicht erlebt hat, ich weiß es nun, kennt die Welt nicht – und hätt’ er sie durchwandert in Höhen und Tiefen.“ (AK, Tagebuch, 206)

Oft sind es die kleinen, unbedeutenden Episoden, die seine Liebe deutlich erkennen lassen.

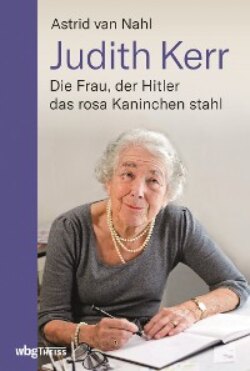

Judith Kerr als Kind.

„Meine Tochter tanzt mit drei Jahren wie eine Zirkusperson. Du Stupsnase. Von mir belehrt, sagt sie das Gedicht: ‚Ich ging im Walde so für mich hin …‘; sehr ausdrucksvoll; bei der Schlußzeile steht sie plötzlich auf den Händen. Was hab’ ich da in die Welt gesetzt! Rad schlägt sie auch … Oft macht sie ‚Spagat‘ – wo beide langgestreckten Beinchen eine grade Linie bilden; den Kopf legt sie dann zwischenhin auf die Erde. Jetzt steht sie schon wieder auf den Händen. Was hab ich in die Welt gesetzt! Stupsnase! Puppi! Turnkatzl!“ (AK, Tagebuch, 216)

Für die Kinder waren es wohlbehütete, unbeschwerte Jahre. Zur Familie gehörte seit 1925 auch Fräulein Heimpel, liebevoll Heimpi genannt; sie kam zur Betreuung der Kinder und wurde von ihnen heiß geliebt. In der Hitler-Trilogie ist sie die Einzige, die mit ihrem richtigen Namen genannt wird. Offenbar war Heimpi fast so etwas wie ein Familienmitglied, denn als die Familie später fliehen musste, war geplant, dass Heimpi bei der Flucht und in der Fremde dabei sein sollte. Aber weil die Familie durch die staatlichen Beschlagnahmungen da schon alles Geld verloren hatte, musste Heimpi zurückbleiben. Erst als alte Frau im Altersheim sollte Judith Kerr sie wiederfinden und von Heimpis schwerem Schicksal erfahren. Jedenfalls wollte Heimpi immer als „Gouvernante“ bezeichnet werden, nicht als „Fräulein“ für die Kinder; vielleicht hat sie sich dadurch noch älter gefühlt, als sie war. Und es gab weitere Angestellte, Martha, das Stubenmädchen, Herrn Freiberg, der die Heizung erledigte, seine Frau, die die Fußböden wienerte, die Waschfrau und Fräulein Stärke, die zum Bügeln kam. In ihrem Vortrag über die „eingeweckte Kindheit“ setzt Judith Kerr Letzterer ein Denkmal mit der Erinnerung, dass sie und ihr Bruder immer – erfolglos – versucht hatten, Fräulein Stärke mit Herrn Schwach, dem Gemüsehändler, zu verheiraten.

Aus den oft minutiösen Eintragungen Alfred Kerrs ergibt sich schnell das Bild einer Kindheit im behüteten, bildungsbürgerlichen Milieu. Zunächst spielte sie sich in der Wohnung in der Höhmannstraße 6 ab; eine Gedenktafel erinnert heute an ihren Mieter Alfred Kerr, ebenso wie an dem Haus in der Douglasstraße 10, in das die Familie zog, als Judith fünf Jahre alt war. Es war wie ein Neubeginn für die Familie, vor allem für die Mutter, denn sie konnte das Haus zu einem Heim ganz nach ihren Wünschen gestalten, im Gegensatz zur Wohnung in der Höhmannstraße, in der Alfred Kerr bereits vor seiner Heirat mit Julia gelebt hatte. „Sie hat alles hell und bunt gemacht. Ich fand es wunderschön“, berichtet Judith Kerr (JK, Kindheit, 23)

Hier setzte sich die sorglose Kindheit fort, auch wenn die Zeiten politisch turbulent waren und Inflation und Wirtschaftskrise sich mehr und mehr bemerkbar machten, bis im Oktober 1929 die Aktienkurse an der New Yorker Börse einbrachen und eine folgenschwere Weltwirtschaftskrise einläuteten – mit verheerenden Folgen auch für die deutsche Wirtschaft. Firmen und Unternehmen brachen zusammen und meldeten Konkurs an, Banken mussten schließen, die Arbeitslosenzahlen allein in Deutschland stiegen als Folge innerhalb von drei Jahren sprunghaft um circa fünf Millionen. Die Einkommen sanken, Verarmung und Ansteigen der Kriminalität waren die Folge. Elend des Alltags, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit – Resignation, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung griffen um sich.

Was als Wirtschaftskrise begann, sollte den Nährboden bereiten für den rasanten Aufschwung der gewaltbereiten Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, kurz NSDAP, die sich als Gegner der Weimarer Republik gegen jede demokratische Ordnung wandte. Der Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung um Adolf Hitler hatte begonnen und setzte sich fort – auch wenn die NSDAP bei den Wahlen am 6. November 1932 sogar Verluste hinnehmen musste und es im Blick auf die bald anstehenden neuen Wahlen für sie gar nicht gut aussah. Aber die zunächst chancenlose Kleinpartei NSDAP wurde bei den Wahlen 1933 Regierungspartei, beseitigte systematisch die verfassungsmäßigen Grundlagen des Landes und bereitete so die Errichtung einer Diktatur konsequent vor.

Im Hause Kerr war indes von dieser niederdrückenden Stimmung noch wenig zu spüren. Die Familie war glücklich, nachdem sie 1928 in das geräumige Haus in der Douglasstraße gezogen war; es hatte einen großen Garten, in dem die Kinder nach Lust und Laune herumtoben und Lärm machen durften, so viel sie wollten. Im gleichen Jahr hatte Alfred Kerr seiner jungen Frau zum 30. Geburtstag ein wunderbares Geschenk gemacht, das von keinerlei finanziellen Engpässen zeugte: Er schenkte ihr einen Flügel. Noch 1990, bei ihrer Rede in Berlin, war es eine der lebhaftesten und stärksten Erinnerungen Judith Kerrs, „wie ich aus der Schule mittags nach Hause kam und schon beim Eintreten meine Mutter am Klavier hörte. Dort probierte sie ihre Melodien für die Opern aus. Die meisten davon könnte ich heute noch singen.“ (JK, Kindheit, 23).

Aber es war mehr als ein Hobby, denn nach ihrer Ausbildung in Komposition bei Professor Wilhelm Klatte verstand sich Julia Kerr als Komponistin. Zwei Opern hat sie insgesamt geschrieben, die erste wurde wenige Monate vor dem großen Börsenkrach im Staatstheater Schwerin ab dem 12. Mai 1929 eine Woche lange aufgeführt und noch im selben Jahr auch im Berliner Rundfunk übertragen. Die Oper trug den Namen Die schöne Lau und ging auf Eduard Mörikes gleichnamiges populäres Märchen zurück, das Teil einer größeren Erzählung ist. Es geht um die Geschichte der jungen, schönen Lau, die Frau des Donau-Nixen – eine Volkssage oder ein Märchen. Julia schrieb diese Oper unter dem Namen Julia Kerwey, eine Huldigung an ihre Eltern und die Familie väterlicherseits, denn der Name war eine Zusammensetzung von Kerr und Weismann.

Eine zweite Oper war zu dieser Zeit schon seit zwei Jahren in Arbeit und fast fertig, Chronoplan sollte sie heißen; eine Fantasy-Geschichte, würde man heute sagen. Chronoplan war eine Zusammenarbeit des Ehepaars Kerr. Alfred hatte sich die Handlung ausgedacht, ein Spiel mit dem Motiv der Zeitreise und bekannten zeitgenössischen Personen vorwiegend aus der Literatur- und Musikszene: Albert Einstein lädt bei einem Treffen in seinem Landhaus Gerhart Hauptmann, Bernard Shaw, Richard Strauss, Max Liebermann, eine Journalistin und einen namenlosen Kritiker (Kerr?) zu einer Reise durch die Zeit mit dem Chronoplan ein, mit dem man schneller als das Licht in die Vergangenheit reisen kann. Alfred Kerr schrieb das Libretto, seine Frau komponierte die Musik. 1933 wollten sie beide damit fertig sein – zu spät, wie sich zeigen sollte. Die Ereignisse von Anfang 1933 sollten alle Hoffnungen zerstören. Die Oper wurde nie aufgeführt.

Familienbild: Alfred Kerr mit seiner zweiten Ehefrau Julia, geb. Weismann, und den Kindern Michael und Judith. Um 1928.

Die Arbeit strukturierte das Familienleben der Kerrs. Die Tagesabläufe waren klar definiert und ordneten auch das Leben der Kinder. Vormittags arbeitete ihr Vater, schrieb seine Kritiken und Plauderbriefe, war in seinem Arbeitszimmer, während seine Frau komponierte und Noten schrieb, soweit ihre Rolle als Hausfrau und Mutter dies zuließ. Nachmittags entspannte er sich, abends besuchten beide meist das Theater. Das Ehepaar hatte viel Besuch; allein beim Stöbern in Briefen und Tagebucheintragungen stößt der Leser auf große Namen und man darf davon ausgehen, dass das Haus Treffpunkt für die intellektuelle Elite der damaligen Zeit war. Aber Judith Kerr war ein Kind, sechs, sieben Jahre alt, und erinnert sich kaum an die Besucher ihrer Eltern; ein Zusammentreffen mit Gerhart Hauptmann erwähnt sie, mehr nicht. Kein Wunder, die Namen der Großen sagten ihr nichts. Nur an Max Meyerfeld erinnert sie sich, er war als enger Freund des Vaters ein gern gesehener Gast im Haus, sogar ein regelmäßiger Weihnachtsgast. „Er war wohl mein liebster Onkel, aber er war kein Verwandter, sondern ein Freund meines Vaters. Max Meierfeld [sic] hieß er. Wir nannten ihn Onkel Meierfeld. Ein ewiger Junggeselle, liebenswürdig, etwas pedantisch und ein begabter Übersetzer. Hat Shaw und, ich glaube, auch Oscar Wilde ins Deutsche übersetzt. Aber das wussten wir natürlich damals nicht. Wir kannten ihn nur als jemanden, der oft zu uns kam und uns verwöhnte.“ (JK, Kindheit, 31)

Er war es auch, wie Judith Kerr weiter erzählt, der ihre Liebe zu Tieren prägte. Am liebsten gingen die beiden in den Zoo, wo sie das Gefühl hatte, dass Onkel Meyerfeld jedes Tier persönlich kannte – und sie wünschte sich so sehr, dass sie die Sprache der Tiere verstehen könnte. Hatte sie doch gerade die Doktor-Dolittle-Bücher gelesen! Onkel Meyerfeld tröstete sie: Bis sie erwachsen sei, habe sie die Sprache der Tiere ganz bestimmt gelernt. Vielleicht war gerade er es, der den Keim zur Liebe zu Tieren in sie legte, die schließlich das künstlerische Werk ihres ganzen Lebens bestimmen sollte.

Auch Max Meyerfeld blieb zurück, als die Kerrs Deutschland verließen, aber er schrieb Ansichtskarten mit Tieren darauf an Judith. Sie erinnert sich an seine letzte Karte, auf der stand, „The more I see of men, the more I love animals.“ Als man ihm, dem Juden, eines Tages nicht mehr erlaubte, in den Zoo zu gehen, nahm er sich das Leben. Vielleicht hat Judith Kerr ihm mit dem Namen Max (für ihren Bruder Michael) in ihrem Roman Als Hitler das rosa Kaninchen stahl ein Denkmal gesetzt; als Person taucht er in der Erzählung unter dem Namen „Onkel Julius“ auf.

Sie waren tierlieb in der Familie, vor allem Vater Alfred, und sie versuchten, sich zu Hause an eigenen kleinen Tieren zu erfreuen; zu Weihnachten oder anderen Festtagen schenkte der Vater den Kindern gern Goldfische oder Mäuse oder am liebsten Vögel; eine Chinesische Nachtigall war dabei und ein Dompfaff. Sie erlebten nur wenige Tage im Hause Kerr, bevor man sie tot im Käfig fand. Der Tierliebe ihres Vaters hat Judith Kerr noch vor einigen Jahren ein Denkmal gesetzt. 2015 erschien ihr Kinderbuch Mister Cleghorn’s Seal (Ein Seehund für Herrn Albert, Sauerländer 2016), ihr erster illustrierter Roman nach 37 Jahren. Ein älterer Herr – Mr Cleghorn alias Herr Albert alias Alfred Kerr – fährt mit seinem jungen Neffen im Ruderboot hinaus aufs Meer und beobachtet Seehunde; aber eines Tages ist die Mutter erschossen und das Junge allein. Kurzerhand nimmt Herr Albert das Seehundbaby mit zu sich nach Hause und versucht es aufzuziehen. Aber ein Seehund in einer Stadtwohnung? Das kann nicht gut gehen, zumal Haustiere verboten sind. Glücklicherweise kann die Nachbarin Fräulein Millicent bei der Suche nach einem neuen Zuhause für den Seehund helfen …

„Die Geschichte selbst ist unaufgeregt, zwar nicht ohne Konflikte, aber im Grundton doch eher heiter und schön – fast zu schön, um realistisch zu sein, aber genau das ist auch die Absicht Kerrs, die besonders durch das sehr persönliche Nachwort zum Ausdruck kommt, denn Ein Seehund für Herrn Albert beruht erstaunlicherweise auf einer wahren Geschichte, der Kerr durch ihr Kinderbuch zu einem besseren Ende verhelfen wollte“ (Burger).

Hatte doch Judiths Vater tatsächlich einmal vergebens versucht, einen Seehund an der normannischen Küste zu retten und zu Hause auf dem Balkon aufzuziehen, aber das Tier musste eingeschläfert werden und war später ausgestopft in der Wohnung in Berlin zu finden. In ihrem Nachwort erinnert sich Judith Kerr, dass sie immer gern auf dem Seehund gesessen und ihn gestreichelt habe. Die Geschichte in ihrem Buch aber hat ein glückliches Ende, vielleicht ein Gegenpol zu den vielen „wunderschönen Begräbnissen“, die Tante Annchen, Schwester von Alfred Kerr und gern gesehener und häufiger Gast im Haus, mit Judith für die vom Vater geschenkten Vögelchen organisiert und zelebriert hatte.

Anders als Judith, die sich vorwiegend an die kleinen privaten Ereignisse der oben geschilderten Art erinnert, hatte der zwei Jahre ältere Bruder Michael schon tiefergehende Erinnerungen an das Elternhaus, auch an das intellektuelle Publikum, das bei ihnen verkehrte, oder an Menschen, die sie bei bestimmten Ereignissen trafen. Immer wieder wird in seinen Erinnerungen das bildungsbürgerliche Umfeld der Familie deutlich, das den Kindern ganz selbstverständlich Interesse an Kultur und Bildung bereits in die Wiege legte und später gezielt förderte. Sie lernten früh die Welt der Literatur und auch der Wissenschaft kennen. So erinnert er sich zum Beispiel an Arthur Schnitzler und Albert Einstein, die bei ihnen zu Gast waren. Manchmal durfte Michael den Vater zu Premieren ins Theater begleiten oder es gab Einladungen zu besonderen Festen, etwa bei den Botschaften. Judith erinnert sich etwa an ein wunderbares Fest in der Französischen Botschaft, auf dem sie Charlie Chaplin trafen; am nächsten Tag war Chaplin samt Judiths Bruder Michael in der Zeitung abgebildet. Aber erst als fast 70-Jährige ging ihr auf, dass diese Gesellschaft als Zeichen des Protests gegen Antisemitismus vom französischen Botschafter François Poncé ausgerichtet worden war. Damals war sie neun Jahre alt und ihre Welt war Berlin. Was in der Welt geschah, davon wusste sie nichts, wie sie in ihrer Autobiografie Geschöpfe über das Jahr 1933 schreibt, kurz bevor die Familie die Flucht antreten sollte, und legt damit Zeugnis ab von der als unbekümmert empfundenen Zeit ihrer frühen Kindheit.

Aus dieser Zeit gibt es Kinderzeichnungen von Judith Kerr, die ihre Mutter ins Exil gerettet hat, als einige der wenigen Dinge, die sie für wert hielt, bewahrt zu werden. Von Anfang an hatte Judith weniger die Sprache, das Wort fasziniert als vielmehr das Bild. „Judy war dunkel, in gewisser Weise auch hübsch, mit einem angeborenen Talent zum Zeichnen, dann Malen und schließlich Schreiben. […] Sie war immer zurückhaltend, eigenständig und sehr reserviert; genau wie ihr Vater, nur dass dieser keinerlei zeichnerisches Talent hatte.“ (MK, Remember, 23)

Zeichnen, das war etwas, das nur ihr allein gehörte. Daher wehrte sie – lange Zeit erfolgreich – alle gut gemeinten Ratschläge von Erwachsenen ab und ignorierte sie einfach. In ihrer Autobiografie Geschöpfe weiß Judith Kerr davon mit allen Anzeichen einer Selbstkritik ausgiebig gleich zu Beginn zu berichten. Aber einmal hatte sie doch der Hinweis eines Besuchers zu einem Bild, das er gerade sah, nachdenklich gestimmt, vor allem, als sie merkte, dass er recht hatte, und sie begann, zunächst widerwillig, hier und da etwas am Hintergrund und an der Perspektive zu ändern. Doch egal, wie perspektivisch korrekt ihre Zeichnungen waren, sie spiegelten ihre – scheinbar – heile Welt: Alltagsszenen aus der Großstadt, eine breite Straße, die Straßenbahn, ein prächtiges Auto, ein Verkaufsstand mit einer vornehmen Kundin davor, ein Luftballonverkäufer umgeben von Kindern; ein Spielplatz, auf dem sich Kinder auf einer großen Rutsche vergnügen, ein Kasperletheater und eine andere mobile Bühne, Kinder, ein Hund; ein Vergnügungspark, mit fröhlichen Erwachsenen beim Spaziergang, bei der Rast, beim Tanz, während Kinder sich im Ringelreihen drehen; und auf allen Bildern der Mann im dunklen Anzug, meist mit Hut, der starke Ähnlichkeit aufweist mit dem Vater, Alfred Kerr.

Der große Garten um das Haus und die sichere Umgebung waren eine wunderbare Kulisse für all die Abenteuer, die Kinder zu allen Zeiten erleben wollen. Die Geschwister verstanden sich gut, bildeten eine Einheit gegenüber den Erwachsenen. Mit dem Fahrrad fuhren sie umher, aber sie machten auch all die reizvollen Dinge, von denen sie wussten, dass sie verboten waren: Sie klauten Äpfel aus dem Garten des Nachbarn, sie „liehen“ ungeachtet jeder Gefahr – sie konnten nicht schwimmen – ein Rettungsboot, mit dem sie den Königssee entdeckten; das Schlimmste aber war die Sache mit dem verbotenen Lunapark, zu dem sie heimlich mit der Straßenbahn fuhren und ein Stück Wegs auch zu Fuß gingen, um Geld zu sparen, das sie dringend für die gefährliche Berg-und-Tal-Bahn benötigten. Wie durch ein Wunder durften sie diese Bahn kostenlos besteigen und kreischend vor Wonne in das Tal hinuntersausen – bis sie merkten, dass man sie gefilmt hatte, um den Film in der Wochenschau in allen Kinos zu zeigen …

Mit diesen Alltäglichkeiten der Kinder schien Alfred Kerr nur wenig zu tun zu haben, er kannte nicht ihre Freunde, wusste nicht, wie ihre Lehrer hießen. Andererseits konnten die Kinder sich nur wenig vorstellen, was ihr Vater machte. Das Wort „Kritiker“ konnte Judith nicht richtig aussprechen, seine Bedeutung war ihr nicht bekannt. „Trikiter“ oder „Kitriker“ habe sie daraus meist gemacht, erzählte sie in dem Vortrag zu ihrer Kindheit (JK, Kindheit, 8). Wie abwesend und zerstreut der Vater oft war, beleuchtet eine Anekdote, die sie ebenfalls erwähnt. Ihr Bruder habe einmal wissen wollen, wie ihre Eltern Hochzeit gefeiert hätten, und da habe der Vater sich ganz erstaunt erkundigt, ob er – Michael – denn nicht dabei gewesen wäre …

Dennoch war er in ihrer Welt immer präsent und lebte ihnen das Leben vor, das er für das richtige hielt. Er brachte ihnen grundlegende Dinge und Werte bei, die sich bis zuletzt im Werk von Judith Kerr widerspiegeln. Eine seiner Grundforderungen war, dass man sich als Mensch immer anständig verhalten sollte, egal ob man an Gott glaubte oder nicht. „Also, man sollte ein guter Mensch sein, nicht um einem Gott zu gefallen und möglicherweise in den Himmel zu kommen, sondern weil man sich das selbst schuldete. Ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, in der ich dieses Prinzip nicht ganz fest im Kopf hatte“, kommentiert Judith Kerr im Vortrag die Aussage ihres Vaters (JK, Kindheit, 11), die sich indirekt durch ihre gesamte Hitler-Trilogie zieht. Dabei spielte Religion gar keine große Rolle im Hause Kerr, denn auch wenn mit Juden bzw. ursprünglich mit der jüdischen Religion und deren Traditionen vertraut, wuchsen die Kinder nicht im jüdischen Glauben auf und sollten später lange Zeit gar nicht verstehen, warum sie von den Nationalsozialisten ausgegrenzt und verfolgt wurden.

Beide Kinder, Judith und Michael, erinnern sich, dass ihnen der Vater regelmäßig aus dem Alten Testament vorgelesen habe, das er sehr liebte, und dementsprechend waren sie gebührend beeindruckt von vielen Geschichten; die von Adam und Eva fanden sie spannend, andere erschreckten sie, zum Beispiel die Geschichte von der Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham. Michael bekam nächtliche Alpträume, aus denen er schreiend erwachte, und fürchtete um sein Leben; darauf stellte Alfred Kerr seine Bibellesungen ein und gab den Kindern nur einen Rat mit auf den Weg: Sollte Michael in der Schule nach seiner Religionszugehörigkeit gefragt werden, dann sollte er sich als „dissident“, als „andersdenkend“ bezeichnen. (MK, Remember, 5)

Ja, die Schule! Bei dem intellektuellen und auch wohlhabenden Elternhaus verstand es sich von selbst, dass die Kinder entsprechende Bildungswege beschritten. Michael war begabt, vieles flog ihm nur so zu, aber er war nicht der Fleißigste; statt Hausaufgaben zu machen spielte er lieber mit seinen Freunden draußen Fußball und sorgte so für manch enttäuschende Bemerkung in den Zeugnissen, was vor allem Mutter Julia aufbrachte. Sah sie doch das unglaubliche Talent des Sohnes und konnte nicht verstehen, dass er so wenig ehrgeizig war. Der Ehrgeiz sollte erst in den Ländern des Exils erwachen, als sich vor allem durch unbekannte Sprachen ganz neue Herausforderungen stellten; vielleicht darf man daraus schließen, dass Michael, der nach der Zeit in Deutschland sein Leben lang Auszeichnungen als Hochbegabter, als Klassenbester, als Jahrgangsbester erhielt, schlichtweg mit dem deutschen Schulsystem unterfordert war.

Judith Kerr war fünf, als sie in Berlin zunächst in einen privaten Montessori-Kindergarten kam; in ihrer Autobiografie spricht sie von „Montessori-Schule“. Wahrscheinlich war das Montessori-Haus etwas dazwischen. Auch sie war nicht glücklich. Aber als Kind galt sie als etwas zart und die Mutter fand, dass diese Schule weniger anstrengend sei als eine normale Volksschule, wie sie der Bruder Michael besuchte. Erst 1907 hatte die Italienerin Maria Montessori in Rom eine Casa dei Bambini, ein Kinderhaus für Kinder aus sozial schwachen Familien, eröffnet, mit einem Bildungsangebot, das ganz auf das jeweilige Kind zugeschnitten war und sich an dessen Bedürfnissen orientierte. In den 1920er-Jahren war diese Bewegung auch nach Deutschland gekommen, vor allem durch Clara Grunwald, die 1919 in Berlin-Lankwitz, einem der Ortsteile des Bezirks Steglitz-Zehlendorf, ein Montessori-Kinderhaus eröffnete; nur fünf Jahre später war in Jena die erste deutsche Montessori-Schule eröffnet worden, und im gleichen Jahr, 1924, gab es ein zweites Montessori-Kinderhaus in Berlin. Kinder sollten – damals eine fast revolutionäre Sicht – nach der Montessori-Pädagogik als „vollwertige“ Menschen gelten und lernen, ihren eigenen Willen zu entwickeln. Sie sollten Raum haben für eigene Entscheidungen und lernen, nach diesen zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Dabei sollten die Kinder ganz dem eigenen Lernbedürfnis folgen und entscheiden können, wann sie was taten.

So ein Unterricht gefiel Judith ganz und gar nicht: Sie wollte nicht das machen dürfen, was sie wollte, sondern das tun, was man von ihr verlangte. In ihrem Vortrag über ihre Kindheit setzte sie sich explizit mit dieser Pädagogik auseinander, und es ist deutlich, dass sie auch als alte Frau nichts davon hielt.

„Man sagte uns dort, wir dürften machen, was wir wollten. Da habe ich immer gezeichnet. Jeden Tag hat man mich gefragt: ‚Möchtest du heute nicht lieber lesen oder schreiben oder rechnen?‘, und jeden Tag habe ich gesagt: ‚Nein, danke!‘ Das ist der Lehrerin langsam auf die Nerven gegangen, und ich fand es auch blöd. Außerdem war das Zeichenpapier, das es dort gab, nicht halb so gut, wie mein Zeichenpapier zu Hause. Ich fragte mich endlich: ‚Warum soll man da eigentlich hingehen?‘“ (JK, Kindheit, 24)

Judith zeichnete also mit ihren knappen fünf Jahren – damals wusste niemand, dass sie 90 Jahre später immer noch zeichnen sollte. Die Montessori-Pädagogin – Judith Kerr nennt sie in ihrer englischsprachigen Autobiografie Creatures „kindergarten fräulein“ – war irritiert von Judiths ersten Zeichenversuchen. Sie hatte vorgeschlagen, dass alle Kinder eine Tulpe zeichnen sollten, die sie mitgebracht hatte, einen realen Gegenstand also.

„Ich schaute auf die Tulpe. Es schien eine Menge gerundeter Teile zu geben, von denen ich noch nicht wusste, dass sie Blütenblätter hießen, also zeichnete ich eines. Aber als ich von meiner Zeichnung aufblickte, sah es nicht mehr so aus. Es hatte sich seitwärts verschoben und sah schmäler aus, also änderte ich es und zeichnete die nächstgelegene und dann noch eine und noch eine und noch eine. Aber jedes Mal, wenn ich aufblickte, verlagerten sie sich erneut, und ich versuchte mich zu erinnern, welche ich gezeichnet hatte und welche noch nicht, als das Kindergarten-Fräulein neben mir erschien. ‚Was um alles in der Welt machst du da?‘, sagte sie. ‚Weißt du nicht, wie wir eine Tulpe zeichnen? So zeichnen wir eine Tulpe.‘“ (JK, Geschöpfe, 7)

Eine einfachste Zeichnung mit wenigen Strichen folgt im Text, an ein Salatbesteck erinnernd; für das Kind Judith muss diese Episode sehr bedeutend und prägend gewesen sein, denn bis sie schließlich als Erwachsene zur Kunstschule ging, hat sie nicht wieder nach der Natur gezeichnet.

Mit ihrem Zeichentalent stand Judith allein in der Familie da, die Mutter komponierte, der Vater war ein Meister des geschriebenen Textes, der Bruder glänzte im Sport. Aber wie bedeutsam muss das Zeichnen für die Fünfjährige gewesen sein, wenn Judith Kerr 85 Jahre später damit ihr Buch Geschöpfe einleitet – die einzige Reminiszenz in diesem Buch an ihre Kindheit in Berlin, denn schon die zweite Seite schwenkt über zur Flucht aus Deutschland in die Schweiz.

Jedenfalls bekniete Judith ihre Mutter, auf eine „richtige“ Schule gehen zu dürfen, und ab dem nächsten Halbjahr besuchte sie die Grundschule in Grunewald, auf der auch ihr Bruder war. In ihrem Vortrag erzählte sie, wie großartig sie es fand, dass es dort „normalen Unterricht“ gab und dass sie den sogenannten progressiven Schulen seit ihrer Kindheitserfahrung nie mehr ganz getraut habe. So ging es zwei Jahre weiter, bis Judith – wie ihr Bruder – eine Klasse überspringen sollte, aber die Klasse, in die sie dann gekommen wäre, bestand nur aus Jungen. Die Schule hatte gerade erst mit Judiths Jahrgang Mädchen als Schülerinnen zugelassen, und es blieb nach Ansicht der Schule nichts anderes übrig, als dass Judith auf die Mädchenschule wechselte – eine große Enttäuschung für Judith, die sich aber als gar nicht so schlecht erwies: Sie begegnete hier Herrn Sauer.

Herr Sauer war ein junger Lehrer an der Mädchenschule und verlangte, wie alle guten Lehrer, viel von seinen Schülerinnen. Judith war in das Alter gekommen, in dem sie sich für das Schreiben zu interessieren begann und die Macht der Worte entdeckte. Sie schrieb Aufsätze und Gedichte, nicht etwa gefühlvoll, sondern dramatisch, am liebsten über Unglück und Unfälle. „Bombastisch“ nannte sie ihren Stil und würzte diese mit der Erinnerung an einen zu schreibenden Sachaufsatz über die Nützlichkeit der Kuh im Laufe deren Lebens, „von der Milch bis zum Roastbeef“. Judith beendete den Aufsatz mit den wunderbar pathetischen Worten: „Und siehe da! Die, die noch gestern vergnügt auf der Wiese Gras fraß, liegt jetzt tot da!“ (JK, Kindheit, 25)

Natürlich waren da auch die Ferien; nach den Krisenjahren des Ersten Weltkriegs reiste man wieder, vor allem die mittleren und gehobenen bürgerlichen Schichten. In die Sommerfrische ging es oft für die Kerrs, vier Wochen an die Ostsee in die Nähe von Rostock – unbeschwerte Tage und Wochen in der Natur, das letzte Mal im Sommer 1932. Aber die bildungsbewusste Familie Kerr bereiste auch andere Länder. Alfred Kerr hat Erinnerungen an kleine Episoden in seinen Tagebüchern festgehalten, manchmal erfährt man sie nur aus dem Nebensatz. 1925 waren sie beispielsweise mit dem vierjährigen Michael und der zweijährigen Judith in Italien am Mittelmeer. „Wir baden einen Sommer hindurch mit den Kleinen im Mittelmeer unweit von Pisa. Die Zweijährige sagt: ‚Pija‘ – das ‚j‘ wie in ‚Jenny‘. (Klingt viel hübscher als ‚Pisa‘.) Zu Italienern, die sie ansprechen: ‚Non capisco itasano.‘“, berichtet Alfred Kerr in seinem Tagebuch für das Jahr 1924. Ein Jahr später, 1925, reisten sie nach Spanien und die Kinder lernten die Pyrenäen und Andorra kennen, hörten fremde Sprachen, lernten offenbar schnell einige Brocken Französisch, Italienisch, später auch Englisch.

Als die Kinder älter wurden, verbrachten sie auch Ferien ohne die Eltern, vermutlich bei (mit?) Tante Anna, der Schwester des Vaters. Im Nachlass, dem Alfred-Kerr-Archiv in der Akademie der Künste, Berlin, finden sich diese Zeilen von Judith an ihre Eltern, geschrieben am 6. Juli 1931. „Liebe Eltern! Wie geht es Pappi? Wir baden sehr oft. Heute gehen wir vielleicht in den Blaubeerwald. Ich habe 109 Mückenstiche. Die Blaubeeren sind noch nicht ganz reif, aber ziemlich. 1930 ist hier ein Schoner gestrandet, wir waren selbst auf ihm drauf. 100.000 Küsse Puppi“. (Sig. 440)

Die erhaltenen Fotografien aus den 1920er- und sehr frühen 1930er-Jahren zeigen Bilder aus einer glücklichen, unbeschwerten Kindheit, egal ob in Berlin oder an der See: eine lachende Judith, die das Leben genießt. Aber während der ganzen Kindheit, nicht nur in Deutschland, lauerten die Spannungen zwischen Alfred Kerr und den Schwiegereltern, vor allem seinem Schwiegervater Robert Weismann. Die Atmosphäre zwischen den beiden war extrem angespannt, Alfreds Lebensstil und Robert Weismanns Lebenswandel hätten nicht entgegengesetzter sein können, und ihre gegenseitige Abneigung trugen sie offen zutage. Michael Kerr erinnert sich:

„Der Hauptgrund war, dass mein Vater und Großvater einander von Herzen und ganz offen ablehnten. Sie hatten nichts gemeinsam. Mein Großvater war Politiker und ein wohlhabender Gesellschaftslöwe. Er hatte zahlreiche, allgemein bekannte Liebesaffären, besonders mit jungen Schauspielerinnen. Als mein Vater die Erstaufführung eines Stückes rezensierte, in das mein Großvater Geld investiert hatte, damit eine seiner letzten Errungenschaften darin auftreten konnte, schrieb er, dass sie sich vielleicht bei bestimmten Dingen hervortun könnte, aber nicht auf der Bühne. Das rief große Heiterkeit hervor und einen Streit von öffentlichem Ausmaß, der zu einer noch größeren privaten Feindschaft führte.“ (MK, Remember, 36)

Der Hass ging sogar so weit, dass Robert Weismann seinem Schwiegersohn zwei Schläger auf den Hals hetzte, die ihn verprügeln sollten, aber Alfred Kerr gelang es, mit ihnen stattdessen ein Bier im Jagdhaus Grunewald trinken zu gehen. Die Einstellung der Geschwister zu ihrem Großvater war unterschiedlich; Michael schreibt, sie seien sich der Spannungen zwischen den beiden Häusern voll bewusst gewesen. Judith habe den Großvater immer durch die Augen des vergötterten Vaters gesehen und ihn deswegen nie wirklich gemocht – ganz im Gegensatz zu ihm selbst; obwohl er seinen Vater von Herzen bewundert und angebetet habe, beschreibt er ihn als „reserviert und altmodisch und die ganze Zeit in seinem Arbeitszimmer an der Schreibmaschine“; der Großvater hingegen, zwei Jahre jünger als der Vater, habe sie mit Geschenken überhäuft, und es habe immer viel Spaß mit ihm gegeben. Aber die Spannungen seien keine Tragödie für die Familie gewesen, Michael Kerr nennt sie einen „bloßen Reizstoff“ in seiner Kindheit, die damals noch sehr glanzvoll gewesen sei.

Doch das ist die Sicht eines Sohnes und Mannes; immerhin führte der von ihrem Vater geplante Überfall auf ihren Ehemann und vermutlich die generelle Hoffnungslosigkeit der Situation dazu, dass Julia Kerr bereits 1924 einen Suizidversuch mit Veronal unternahm – nach späterer Ansicht ihrer Kinder ein bewusst geplanter Versuch, der zumindest bewirkte, dass ihr Mann auf eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft verzichtete. Michael Kerr schränkt seine Ansicht ein: „Für meine Mutter war es eine Tragödie.“ Es sollte nicht der letzte Suizidversuch von Julia Kerr sein.

Julia Kerrs Eltern: Das Ehepaar Robert Weismann (1869–1942) und seine Ehefrau Gertrud Reichenheim.

Insgesamt hatten aber, wie gesagt, beide Kinder doch eine glückliche und relativ sorglose Kindheit in einem intellektuellen Elternhaus und Umfeld, in dem Literatur und Musik wohl die größte Rolle spielten. Heute zeugen davon noch einige erhaltene Briefe aus dieser Zeit sowie Illustrationen, die Judith Kerr gezeichnet hat und später immer wieder zeichnen sollte. Sind doch vermutlich die heiteren Tage der Familie rund um die Kater-Mog-Geschichten Reminiszenzen an Judiths eigene Welt in den späten 1920er- und beginnenden 1930er-Jahren – eine Welt, deren Symbol für die späteren Leser ein Leben lang Judiths treuer Spielgefährte, das rosa Stoffkaninchen, werden sollte.

Aber die Zeichen mehrten sich und irgendwann waren sie nicht mehr zu übersehen. „Clouds“, „Wolken“, überschreibt Michael Kerr in seinen Erinnerungen Kapitel 10 über die letzten Wochen der Familie in Berlin. „Es gab ein allgemeines Gefühl von Bedrohung und Unsicherheit, nicht spezifisch auf uns gerichtet, sondern überall“ (MK, Remember, 37), und auch wenn die Eltern versuchten, die politische Lage von den Kindern fernzuhalten oder sie wenigstens nicht zu dramatisieren, so spürten beide, Michael und Judith, dass sich etwas veränderte. Doch richtig Angst hatten sie – noch – nicht.

Von realen Anfeindungen gegenüber Juden merkte Judith zunächst nichts, aber sie war sich ihres Judentums auch nicht wirklich bewusst, Religion war kein Thema im Hause Kerr. Ein Gespräch über das Jüdisch-Sein leitet Judith Kerrs Roman Als Hitler das rosa Kaninchen stahl ein. Da ist sie – die Anna aus dem Buch – auf dem Weg nach Hause mit Elsbeth, ihrer besten Freundin, und sie sehen ein großes Plakat mit einem Mann darauf; ihre Schwester habe ihn erst für Charlie Chaplin gehalten, erzählt Elsbeth, und sie buchstabieren den Namen unter dem Plakat: Adolf Hitler. Unschuldig-naiv plappert Elsbeth nach, was sie von den Erwachsenen gehört haben muss, dass nämlich Hitler den Juden „einen Riegel vorschieben“ würde, und sie überlegt, ob eventuell Rachel Löwenstein aus ihrer Klasse davon betroffen sein könnte. Das kann sich Anna nicht vorstellen, schließlich sei Rachel Klassensprecherin. Aber, so fügt sie hinzu, eventuell sie selbst? Elsbeth ist erstaunt und betrachtet Anna eindringlich: „‚Ich dachte, Juden hätten krumme Nasen, aber deine Nase ist ganz normal. Hat dein Bruder eine krumme Nase?‘ ‚Nein‘, sagte Anna, ‚der einzige Mensch in unserem Haus mit einer krummen Nase ist unser Mädchen Bertha, und deren Nase ist krumm, weil sie aus der Straßenbahn gestürzt ist und sie sich gebrochen hat.‘ Elsbeth wurde ärgerlich. ‚Aber dann‘, sagte sie, ‚wenn du wie alle anderen aussiehst und nicht in eine besondere Kirche gehst, wie kannst du dann wissen, dass du wirklich jüdisch bist? Wie kannst du sicher sein?‘“ (JK, Kaninchen, 10)

Michael erlebte vor allem in der Schule manches bewusster und verständiger als die kleine Schwester, verstand wenigstens ansatzweise politische Hintergründe und übernahm wie selbstverständlich die liberalen Einstellungen und Ansichten des Vaters. Deutlich erinnert er sich an Spannungen in der Schule, berichtet von ausgefochtenen Kämpfen auf dem Schulhof zwischen Nationalsozialisten auf der einen und Kommunisten und Sozialdemokraten auf der anderen Seite, zwischen denen nicht nur Worte, sondern auch regelmäßig mit Steinen gefüllte Papiertüten hin und her flogen und explodierten; Gewalt lag in der Luft. In ihrem Roman lässt Judith Kerr Annas Bruder Max – also ihren Bruder Michael – von einer handfesten Auseinandersetzung mit Nationalsozialisten erzählen, bei der Max und sein Freund Günther einem Schüler mit Gewalt sein Parteiabzeichen abrissen: ein Hakenkreuz – Auseinandersetzungen, die es an der Mädchenschule Judiths nicht gab. Vermehrt tauchten nun braune Uniformen in den Straßen (nicht nur) Berlins auf, Braun als die „Kennfarbe“ der Nationalsozialisten, so wie sich die Kommunisten mit der Farbe Rot definierten oder die italienischen Faschisten mit Schwarz. Michael erlebte die Anfänge der Hitlerjugend, erlebte, wie seine Jungengruppe sich spaltete, erlebte, wie aus Freunden Feinde wurden. Es muss eine schwierige Zeit für den Jungen gewesen sein, denn seine Welt in Berlin war eindeutig draußen, bei den Freunden, beim Sport – ganz anders als bei Judith, die ihre Leidenschaft für das Zeichnen entdeckt hatte, sich zu Hause entfaltete und viel Zeit allein verbrachte. Vielleicht sind diesen unterschiedlichen Erfahrungen auch der Umgang mit dem Thema Flucht und deren spätere unterschiedliche Bewältigung durch die Geschwister geschuldet.