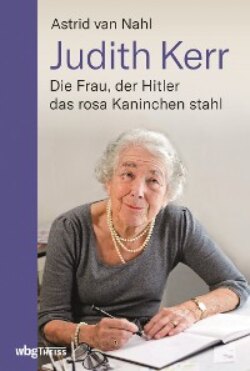

Читать книгу Judith Kerr - Astrid van Nahl - Страница 11

Eine Heimat geht verloren

ОглавлениеDas Jahr 1933 wurde der große Umbruch im Leben der Familie Kerr, nicht ganz überraschend, da er sich kontinuierlich angedeutet hatte. Seit den 1920er-Jahren hatte Alfred Kerr mehr und mehr Stellung bezogen, nicht als Theaterkritiker, sondern als Schriftsteller und Dichter, und sich als „Linker“ positioniert. „Der linke Kerr“ nennt seine Biografin Deborah Vietor-Engländer das entsprechende Kapitel in ihrem Buch. Sie schreibt: „Kerr sprach gern und oft von der ‚Zivilisierung der Menschennatur‘; also galten ihm Fortschritt, Freiheit, Vernunft, Menschlichkeit als die Maximen politischen Handelns.“ (Vietor-Engländer, 443) – Werte und Maximen übrigens, die er auch seinen Kindern vorlebte und vermittelte und die sich in Judith Kerrs Werk deutlich spiegeln. Er war durchdrungen von sozialdemokratischen Ideen und Gedanken und sympathisierte mit der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands. Nach der Veröffentlichung von Hitlers politisch-ideologischer Programmschrift Mein Kampf, in der dieser unter anderem seinen Anspruch auf die Führung der NSDAP untermauerte und die Nationalisten Deutschlands auf das Feindbild der Juden einschwor, erhob Alfred Kerr seine Stimme laut und deutlich gegen die Gefahren des aufkommenden Nationalsozialismus. Er engagierte sich in den Wahlkämpfen der SPD 1932 und schrieb am 9. November 1932 im Tageblatt: „Deutschlands Bühne leistet heldisch Widerstand. Deutschland! – leiste Widerstand! Feste!“ oder im gleichen Jahr in Form seines Gedichts Diese Zeit, abgedruckt in Die Diktatur des Hausknechts, nur eines von vielen:

„Das faucht, verbohrt und beutegeil,

Das brüllt (zum Brechen): ‚Hitler-Heil!‘

Das schwört verworren Rache –

‚Deutschland, erwache!‘

Wahn, Wahn, überall Wahn.

Nach Hirnkraft kräht kein Hahn.

Du fühlst den Sinn der Sache:

‚Deutschland, zerkrache!‘

Wie höhnend haucht was: ‚Hitler-Heil!‘

Aus einem vollen Hinterteil.“ (AK, Hausknecht, 120)

Alfred Kerrs Stimme wurde unüberhörbar lauter, vor allem, nachdem er jeden Montagabend im Rundfunk eine halbe Stunde auf Sendezeit war. Es waren politische Themen, die ihn bewegten, ganz besonders die Bedrohung durch die Nationalsozialisten wie überhaupt jede Form der politischen Diktatur. Michael erinnert sich, dass sein Vater aus Sicherheitsgründen mit einer Polizei-Eskorte zu den Sendungen gebracht wurde und dass er einmal seiner Frau einen Abschiedsbrief schrieb, in dem er sie seiner Liebe versicherte, dies für den Fall, dass man ihn unterwegs einfach erschoss.

Der Sommer 1932 brachte die letzte Urlaubsreise der Familie Kerr an die Ostsee in Mecklenburg – der Sommer, in dem ihnen jemand auf die Terrasse ein riesiges rotes Hakenkreuz malte. Es ließ sich nicht entfernen.

Anfang 1933 änderte sich die politische Stimmung dramatisch: Am 30. Januar ernannte Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. „Hitler: Das ist der Mob, der Nietzsche gelesen hat. Das ist Mussolini im Ausverkauf. Das ist der Ochlokrat, der den ‚Individualisten‘ äfft. Das ist die Brutalität per Nachahmung. Verschlagen, wie es der sog. dumme Kerl sein kann; und verschlagen aus menschlicher Niederung: in die Herrschaft“, schreibt Alfred Kerr (AK, Hausknecht, 13). Wohlgemerkt: Noch immer galt die Verfassung der Weimarer Republik und die drei Nationalsozialisten im Kabinett hatten keine Schlüsselpositionen inne. Es war auch keineswegs sicher, dass die Nationalsozialisten den Sieg bei den Neuwahlen davontragen würden, die Hindenburg nach seiner Auflösung des Reichstags auf den 5. März festgesetzt hatte, im Gegenteil: Der Sieg galt eher als unwahrscheinlich, und trotz aller Befürchtungen und Ängste gab es noch keinen Grund zur Panik. Und doch …

Hitlers Wille zum Herrschen war ungebrochen; die Wiedergewinnung der politischen Macht Deutschlands, Umkehrung innenpolitischer Zustände, Ausrottung des Kommunismus waren seine erklärten Ziele, die sich massiv gegen alle Linksparteien richteten. Die Verfolgung der andersdenkenden Menschen und der Juden begann.

Es war nur wenige Tage später, am 14. Februar des Jahres. Alfred Kerr lag mit Fieber und Grippe zu Bett, als der Anruf eines Freundes oder Vertrauten die Familie erreichte. Jemand würde am folgenden Tag kommen, so die Warnung, und den Pass Alfred Kerrs einziehen, wodurch eine Ausreise aus Deutschland so gut wie unmöglich gemacht wurde. Julia Kerr nahm den Anruf entgegen und das Ehepaar sah sich innerhalb von Stunden vor eine Entscheidung gestellt, nach der nichts mehr so sein würde wie zuvor. Schnelles Handeln war gefragt, aber trotz aller Ahnungen und Ängste war man nicht so schnell auf diese zugespitzte Situation vorbereitet. Ein eilig gepackter Rucksack mit dem Allernötigsten, raus aus dem Bett trotz 39 Grad Fieber und dreieinhalb Stunden später in der Tschechoslowakei – Jahre später erinnert sich Alfred Kerr, tiefes Glück an diesem Abend empfunden zu haben, jenseits der deutschen Grenze zu sein.

Es war der Tag, an dem – wie Judith sich in ihrer Autobiografie erinnert – sie zum ersten Mal etwas wahrnahm, was um sie herum in Berlin geschah, und die Flucht des Vaters, von der Mutter am folgenden Morgen notdürftig erklärt, setzte ihrer unbekümmerten Kindheit ein abruptes Ende. Wie es weiterging, habe sie in ihrer Trilogie Out of the Hitler Time erzählt, schreibt sie weiter, aber – und das ist ein wichtiger Ansatz für die Forschung – es seien eben „Romane in dem Sinne, dass sie Schwerpunkte setzen. Einige Ereignisse sind dramatisiert, andere abgeschwächt“ (JK, Geschöpfe, 8). Es mag überraschend erscheinen, dass Alfred Kerr bei aller Weitsicht nicht auf ein solches Ereignis vorbereitet war. Vielleicht hätte das Leben der Familie ganz anders ausgesehen, hätten sie für den „Fall der Fälle“ Vorsorge getroffen, auch finanzieller Art. Aber so wie viele andere nicht an einen Sieg Hitlers und der Nationalsozialisten geglaubt hatten, hatten auch die Kerrs offenbar nicht mit derart schnellen (Re-) Aktionen nach Hitlers Machtergreifung gerechnet.

Dabei hätte sich vermutlich durchaus eine Lösung finden lassen; trotz der schlechten Beziehungen und des angespannten Verhältnisses hätten die Kerrs vermutlich ohne Aufsehen in die Nähe der Schwiegereltern, der Weismanns, ziehen können. Die hatten sich 1931, ein Jahr nach der Pensionierung von Robert Weismann, nach Nizza in Südfrankreich zurückgezogen und dort ihr neues Leben eingerichtet; nicht etwa aus politischen Gründen, sondern des Klimas wegen. Ob dieser Grund wirklich stimmte oder nur offiziell vorgegeben wurde, sei dahingestellt. Immerhin war Robert Weismann Politiker in gehobener Position und als preußischer Staatssekretär ein so erbitterter Gegner der Nationalsozialisten gewesen, dass er zwei Jahre später, 1933, auf der „Ersten Ausbürgerungsliste des Deutschen Reichs von 1933“ stand, mit der das nationalsozialistische Regime dreiunddreißig Personen die deutsche Staatsangehörigkeit entzog und sie staatenlos machte. Wie auch immer, Alfred Kerr war nun in der Tschechoslowakei, und die Familie saß in Deutschland. Zum ersten Mal musste Julia Kerr ihren Kindern Politik erklären.

„‚Die Sache ist ganz einfach‘, sagte Mama. ‚Papa glaubt, dass Hitler und die Nazis die Wahlen gewinnen könnten. Wenn das geschieht, möchte er nicht mehr in Deutschland leben, solange sie an der Macht sind, und keiner von uns möchte das.‘ […] ‚Natürlich kann es sein, dass es nicht so kommt, und wenn es so kommt, wird es wahrscheinlich nicht lange dauern – vielleicht sechs Monate oder so. Aber im Augenblick wissen wir es einfach nicht.‘ […] Anna und Max brauchten einige Zeit, um all das zu verdauen. ‚Nun‘, sagte Mama, ‚bis zu den Wahlen sind nur noch zehn Tage. Entweder die Nazis verlieren, dann kommt Papa zurück – oder sie gewinnen, dann fahren wir zu ihm.‘“ (JK, Kaninchen, 18f.)

Schwierige Tage für die Kinder, die gewohnt waren, alle Gedanken mit den Freunden in der Schule zu teilen und von allen Ereignissen in ihrem Leben zu erzählen; stattdessen mussten sie nun lügen, Freunden und Nachbarn und Lehrern weismachen, der Vater sei immer noch krank und liege mit hohem Fieber zu Bett. Aus der Tschechoslowakei schrieb Alfred Kerr Briefe an seine Familie und versuchte, mit humoristischen Einlagen, die Seinen – und vielleicht auch sich selbst – zu trösten und aufzuheitern. So schrieb er zum Beispiel am 24. Februar 1933 einen Brief im böhmischen Dialekt (alle seine Briefe liegen im Alfred-Kerr-Archiv in der Akademie der Künste, Berlin):

„Umstähend auf dän großen Zätteln findöst Du noch wichtige Sachen, was missen aufgehoben wärden und verpackt und mitgenommen, was aber nicht missen in Zeitungskiste kommen. Bloß, wenn Du ohne Mihe kannst finden die Niederschrift über Bronnens Schwainereien, so schick sie mir. Auf Diwan? Aber nain, ich glaaube: liegt im Fach, wo naiste Kritiken sind, auf Regal an Kopfende. (Nur, wenn ohne Mihe!) Wie du siehst, geht mir haiete besser. Bloß Temperatur springt wie ein Floh. Aber nicht seer hoch. Gestern war nicht gutt. Sollte Mittwoch Vurtrag in Urania halten. Mußte natierlich absagen. No, speter! … Kam von Urania 3 1/34, war für Restaurace zu spätt, gibt nur bis drai. So habe Knoblauchwürstchen gäkauft und Brotscheibe (zusammen 1 ½ Kc = 18 Pfg). Und hob verspaist in Hotelzimmer. Als Nachtisch: Apflisisnkimarmalada, mit Gabel“. (Alfred Kerr an seine Frau Julia, 24.2.1933, AKA, Lf. Nr. 432)

Dann brannte am 27. Februar 1933 der Reichstag und die politischen Bedingungen veränderten sich schlagartig, denn die Nationalsozialisten nutzten den Anschlag zu einer skrupellosen Verfolgung aller Regimegegner. Es war klar, dass Julia wie auch beide Kinder das Land verlassen mussten. Alfred Kerr befürchtete, dass man ihn mit den in Deutschland verbliebenen Seinen zur Rückkehr würde erpressen wollen, und beschloss, dass die Familie nicht länger warten, sondern ungeachtet der noch bevorstehenden Wahlen ausreisen sollte, und zwar in die Schweiz. In Zürich wollte er sie treffen. Julia, die bisher keinen Tag hatte arbeiten müssen, stand der ersten Herausforderung ihres Lebens gegenüber, der weitere, schlimmere folgen sollten. In den Erinnerungen Michael Kerrs spürt man die enge Verbundenheit des Sohnes und die Achtung vor der Leistung der Mutter, die alles einpacken und dann einlagern musste. Da das Haus nicht ihr Eigentum, sondern angemietet war, musste alles leergeräumt und verwahrt werden; noch wusste ja niemand, dass sie nie wieder zurückkehren würden.

„Meine Mutter musste sich alleine um alles kümmern. Mein Vater war in Prag und ihre Eltern in Nizza. Sie war vierunddreißig. Bis dahin hatte sie nur mit wenig fertig werden oder selbst erledigen müssen. Nicht mal kochen oder auch nur einen Tag Hausarbeit. Aber am Ende sollte ihr Leben Mühsal, Kampf, Versagen und große Einsamkeit sein.“ (MK, Remember, 42)

Es waren die Tage, an denen sich Judith entschied, das rosa Stoffkaninchen, das all die Jahre ihr treuer Spielgefährte gewesen war, zurückzulassen zugunsten des neuen wolligen Hündchens, mit dem sie kaum gespielt hatte. Am 1. März 1933 feierte Michael – scheinbar unbekümmert – noch einmal seinen Geburtstag in Berlin; seine Schwester erinnert sich an ein Versteckspiel zwischen den Speicherkisten. Zwei Tage später, am 3. März, war ihr letzter Schultag in Deutschland. Die Abwesenheit hatte die Mutter den Lehrern mit der Krankheit ihres Mannes erklärt, die einen Aufenthalt in der Schweiz zur Erholung nötig machte. Zu Judiths Überraschung war die Lehrerin gar nicht überrascht, nickte nur und wünschte ihr Glück …

In der Zwischenzeit bemühte sich Alfred Kerr um Kontakte in Prag, weil er versuchen wollte, wieder zu schreiben. „Man geht nicht zum Vergnügen ins Exil. (Nur, das Vergnügen des Bleibens wäre noch geringer).“ (AK, Hausknecht 28) Auch wollte er gern die gemeinsame Oper des Ehepaars, den Chronoplan, in den Rundfunk bringen, aber alle Versuche scheiterten. Es waren schon zu viele Emigranten in Prag, als dass eine Arbeit dort noch erfolgsversprechend gewesen wäre: „In Prag sitzen an allerlei Caféhaustischen deutsche Flüchtlinge – und gründen Zeitungen, Zeitschriften. Einer gründet immer gegen den andren.“ (AK, Hausknecht, 29) Er wanderte durch Prag, die „uralt-reizende Stadt“, ging in die Oper, ins Theater, sah Cocteau und Gide. „Hinten in meiner Loge versink’ ich in Düsternis; jählings fällt mir auf: ich bin ja nicht mehr Kritiker in Berlin!“ – und am Ende steht die bittere Erkenntnis: „Im übrigen (pathosfrei gesprochen) ich weiß, daß es keine Rückkehr gibt.“ (AK, Hausknecht, 28/29).

Kurz war Alfred Kerr der Hoffnung, dass Österreich – Wien – Heimat für Flüchtlinge werden konnte, aber bei seinem kurzen Aufenthalt dort erkannte er, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Nationalsozialisten auch Österreich „überrennen“ würden. In der Schweiz glaubte er schließlich, bessere Arbeitsbedingungen für einen wie ihn zu finden, und es wurde verabredet, dass die Familie sich in Zürich treffen sollte. Weiterwandern musste er, das sogenannte „Erbteil seines Stammes“, wie er es im Hausknecht formuliert.

Und auch für Judith Kerr fing ein ganz neues Leben an. Berlin – das waren von einem Tag zum anderen nur noch Erinnerungen, die privaten Erinnerungen eines Kindes:

„Für mich bedeutete Berlin nicht den Kurfürstendamm oder das Brandenburger Tor, sondern meinen Schulweg und den Papierladen, wo ich meine Buntstifte gekauft habe, und unser Haus und Freundinnen und Würstchen mit Sauerkraut und eben dieses schon erwähnte rosa Stoffkaninchen. Dies alles hieß nach der Auswanderung: ‚Als wir noch in Berlin waren.‘“ (JK, Kindheit, 37)